カテキン + ED 薬 = 抗がん作用強化 動物実験で確認

緑茶に多く含まれるカテキンを勃起不全 (ED) 治療薬とあわせて使うと、カテキンの抗がん作用が大幅に強くなることを、九州大の立花宏文主幹教授(食品機能化学)らが細胞やネズミの実験で確かめた。 新しいがん治療薬の開発につながる可能性があるとしている。 米医学誌「ジャーナル・オブ・クリニカル・インベスティゲーション」電子版に論文を発表する。

立花さんらは、カテキンの一種で、抗がん作用があるエピガロカテキンガレート (EGCG) の働きを研究。 がん細胞の中でいくつもの分子を介して信号を伝え、細胞を死に導く道筋を解明した。 途中で別の酵素が信号を弱めており、高濃度の EGCG でないと効果が出ないこともわかった。

この酵素は、「バイアグラ」をはじめとする ED 治療薬が働きを抑える酵素と同じだった。 人のがん細胞やがんを移植したネズミに EGCG と ED 治療薬を一緒に与えると、単独では効果が出ない濃度でも、細胞が死んだり、がんが小さくなったりした。 (asahi = 1-26-13)

鳥インフルエンザ研究再開へ 1 年ぶりに自粛解除

【大岩ゆり】 人間が感染すると致死率が 6 割近い高病原性鳥インフルエンザ (H5N1) の研究について、生物テロなどへの悪用を防ぐ枠組みができるまで研究を自粛していた国内外の研究者が 23 日、1 年ぶりに再開を宣言した。 オランダなど態勢が整った国から順次、再開される。

宣言したのは東京大医科学研究所の河岡義裕教授やオランダ・エラスムス医療センターのロン・フーシェ教授ら。 英科学誌ネイチャーと米科学誌サイエンスに「一部の国では研究実施の環境や条件の見直しが終わり、自粛の目的は達成された」と同時発表するという異例の形を取った。

自粛のきっかけは、米政府の委員会が 2011 年 12 月、悪用の恐れがあると、河岡さんらの論文の内容の一部を公表しないよう勧告したことだった。 結局、論文は全文、公表されたが、研究者たちは安全基準を作る時間などが必要だと、自主的に研究を停止した。 (asahi = 1-24-13)

水銀の規制「水俣条約」と命名し合意 政府間交渉委

【ジュネーブ = 神田明美、前川浩之】 スイスで開かれた水銀規制条約制定の政府間交渉委員会は 19 日、新条約の内容で合意し、閉会した。 名称も「水銀に関する水俣条約」と決めた。 水俣病の原因物質で、今も世界各地で健康被害や環境汚染が指摘される水銀の使用や貿易、排出を国際的に規制する仕組みができる。

条約は 10 月に熊本県で開かれる会議で採択される予定。 発効は 50 カ国の批准が必要で、国連環境計画は 2016 年をめざしている。

内容は、▽ 水銀使用を蛍光ランプや血圧計など 16 品目で制限、▽ 輸出入の制限、▽ 大気への排出削減のために、新設の石炭火力発電所などに最良の設備を義務づけ、▽ 水銀を含む廃棄物の適切な管理・処分、▽ 小規模な金採掘での水銀使用廃絶の国家計画作成、▽ 水銀鉱山の新規開発禁止、などが柱。 理念をうたう前文には、日本の提案に沿って水俣病の教訓や水銀の適切な管理の必要性が盛り込まれた。 合意後、会場では蒲島郁夫熊本県知事のビデオメッセージが放映された。 (asahi = 1-19-13)

歯の幹細胞で脊髄機能回復へ 岐阜大など夏にも研究申請

【志村英司】 岐阜大と岐阜薬科大の研究チームが、歯から取り出した歯髄幹細胞を脊髄損傷患者に移植して機能を回復させる臨床研究に乗り出す。 夏にも岐阜大の倫理審査委員会に研究計画を申請し、倫理委と国が承認すれば、歯髄幹細胞を使った国内初の臨床応用となる。

乳歯や親知らずの中にある歯髄幹細胞は、骨髄から幹細胞を取り出す方法より数が確保しやすい。 増殖が早く、骨や神経細胞に分化する能力も高いとされる。 今回の研究で使われる歯髄幹細胞は、拒絶反応の起きにくい特殊な白血球型で、数百人から数万人に一人しか見つからないもの。 岐阜大大学院医学系研究科で再生医療に取り組む手塚建一・准教授が採取し、大量培養に成功した。 (asahi = 1-8-13)

抗うつ薬、脳細胞生成に効果 藤田保健大、マウスで実験

うつ病の薬の成分が、意識などをつかさどる大脳皮質で新たに神経細胞を作る働きを促進することが、藤田保健衛生大学のマウスを使った実験で分かった。 新しく生まれた細胞には、周りの神経細胞が死ぬのを防ぐ働きもあり、脳卒中などにともなう脳の障害を防ぐ治療法につながる可能性があるという。 4 日、米国の専門誌に発表する。

脳の神経細胞は、老化とともに減っていくが、大脳皮質などの一部の細胞は大人になっても新しく生まれることが分かっている。 だが、治療薬で増やす方法は見つかっていなかった。 研究チームは、海外で使われている代表的なうつ病の薬の成分「フルオキセチン」に着目した。 大人のマウスにこの成分を 3 週間与えて大脳皮質の状態を調べたところ、何も与えないマウスの 19 倍、新しい神経細胞が増えていた。 (asahi = 1-5-13)

東京プリンスのレストラン、ノロウイルスで営業停止

ノロウイルスの大流行

記事コピー (asahi = 11-27-12 〜 1-4-13)

生活習慣病の薬、市販に 初認可、医師会は反発

【生田大介】 メタボ対策の薬もドラッグストアで - -。 生活習慣病の薬では初めて、効き目は強いのに病院の処方箋なしで買える「スイッチ薬」の販売が 28 日承認された。 ただ、安全面などを懸念する医師側は「まず診察を」と反発。 今後、新たなスイッチ薬が認められるかどうかは不透明だ。

厚生労働省にスイッチ化を承認されたのは、持田製薬の高脂血症治療薬「エパデール」。 イワシから取るイコサペント酸 (EPA) を高純度で含み、血液中の中性脂肪の値などを下げる。 スイッチ薬は今後、販売契約をむすんだ大正製薬などが売り出す。

スイッチ薬は従来、水虫や胃もたれなど比較的軽い病気の薬が多かった。 だが厚労省は 2002 年、高血圧や糖尿病といった生活習慣病などにも広げる方針を決定。 すぐ病院に行くのでなく、まずスイッチ薬を使う人が増えれば、医療費が抑制できるという思惑もあった。 (asahi = 12-28-12)

清涼飲料、女性に脳梗塞リスク … 4 万人調査

清涼飲料水を飲む回数が多い女性ほど脳梗塞になる例が多いことが、約 18 年間に及ぶ国内約 4 万人の追跡調査データをもとにした磯博康・大阪大学教授(公衆衛生学)の分析でわかった。

分析に用いたのは、岩手、秋田、東京、長野、沖縄の 5 都県で 1990 年に 40 - 53 歳だった男女計 3 万 9,786 人を対象に、生活習慣を調べた国立がん研究センターのデータ。 磯教授が 2008 年まで追跡調査し、コーラや果汁飲料など糖分を加えた清涼飲料水(果汁 100% ジュースは除く)と循環器病の発症との関連を調べた。

このうち脳梗塞になったのは 1,047 人(男性 670、女性 377)。 清涼飲料水を飲む回数で「ほとんど飲まない」から「ほぼ毎日飲む」まで 4 グループに分けたところ、回数の多い女性ほど脳梗塞になる例が増え、「ほぼ毎日飲む」人の発症率は「ほとんど飲まない」人の 1.83 倍になっていた。 男性でこの傾向は見られなかった。 男女差についての詳しい理由は不明という。 (yomiuri = 12-26-12)

RS ウイルス猛威、乳幼児注意 「高齢者も警戒を」

乳幼児の肺炎の原因となる RS ウイルスが猛威をふるっている。 患者数が過去の同時期と比べ最多の状態が続いている。 専門家は乳幼児だけでなく、高齢者でも集団感染の恐れがあるとして警戒するよう指摘する。 厚生労働省も注意を呼びかけている。 国立感染症研究所によると、12 月 3 - 9 日の 1 週間で、全国の指定医療機関から報告された患者は 4,020 人。 1 歳以下が全体の約 7 割を占める。 小児科を基本にした調査のため、成人での広がりは不明だ。 感染者が増えた原因もよくわかっていない。

九州大の池松秀之特任教授は「高齢者の原因不明とされる肺炎の多くは、RS ウイルスによる可能性がある」という。 池松さんらは 2008 - 09 年のインフルエンザ流行に、発熱やせきなどの症状がある 50 歳以上の約 400 人を調査。 ウイルスが検出された人の 2 割が RS ウイルスに感染しており、インフルエンザウイルスに次いで多かった。

東京都健康長寿医療センターの稲松孝思・臨床検査科部長も「日本では赤ちゃんの感染症と思われているが、高齢者への注意喚起が必要だ」と話す。 RS ウイルスは治療薬などがなく、予防が中心。 感染が疑わしい乳幼児は高齢者に近づけないほうがいいという。 厚労省は先月 29 日、RS ウイルス感染症について「Q & A」を公表。 高齢者でも重症の下気道炎を起こすことがあることや、長期療養施設内での集団発生が問題になることなどを指摘している。 (asahi = 12-23-12)

骨粗鬆症予防にミカン 黄色い色素が骨を増やす

【冨岡史穂】 ミカンをよく食べると骨粗鬆症(こつそしょうしょう)を予防できるらしいことが、果樹研究所の杉浦実主任研究員らの研究でわかった。 ミカンを黄色くする色素であるβクリプトキサンチンが、骨を増やしたり、減少を抑えたりしていると考えられる。 20 日付米科学誌プロスワンで発表した。

女性が閉経してホルモンのバランスが変わると、骨粗鬆症にかかりやすくなる。 一方、杉浦さんらが温州ミカンの産地の一つ、浜松市の三ケ日町地域で行ってきた研究で、ミカンを多く食べる女性は患者が少ない傾向もわかっていた。

そこで、この地域の閉経後の女性 212 人で、βクリプトキサンチンの血中濃度と骨粗鬆症の関連を調べたところ、ミカンを毎日 4 個食べることに相当する血中濃度の人は、ミカンを食べない日がある人よりも、骨粗鬆症にかかるリスクが 92% 低いことがわかった。 果物などに含まれる色素の骨粗鬆症予防効果が明らかになったのは世界で初めてという。 (asahi = 12-22-12)

ES 細胞の臨床研究を解禁へ 厚労省、指針見直し案提示

様々な種類の細胞になれる ES 細胞(胚性幹細胞)を治療に使うため、人で効果や安全性を確認する臨床研究が認められる見通しになった。 厚生労働省が 19 日、関連する指針の見直し案を専門委員会に示した。 国内では数株の ES 細胞が作製されているが、基礎研究用で、治療への応用は想定されていなかった。 ただ、ES 細胞の元になった受精卵の提供者は匿名のため、治療に応用するための再同意を取るのが難しいなどの課題があり、今後さらに議論するという。 (asahi = 12-19-12)

幹細胞移植で症状改善 = パーキンソン病、サルで確認 - 東北大など

パーキンソン病のサルに、自分の骨髄から採取した「間葉系幹細胞」を神経細胞に変えて移植したところ症状の改善がみられたと、東北大大学院の出沢真理教授と理化学研究所の林拓也副チームリーダーらのグループが 3 日付の米科学誌電子版に発表した。

研究グループによると、人工多能性幹細胞(iPS 細胞)や胚性幹細胞(ES 細胞)から作った神経細胞をサルに移植して症状が改善した例は報告されているが、間葉系幹細胞のような体性幹細胞で効果を確認したのは初めてという。 (jiji = 12-4-12)

がん幹細胞、特定目印のたんぱく質発見 京大チーム

がんを生み出す「がん幹細胞」特定の目印となるたんぱく質を見つけたと、京都大の千葉勉教授(消化器内科)のチームが 2 日付の米科学誌ネイチャージェネティクス電子版に発表した。

治療をしても体内にがん幹細胞が残ると再発や転移が起きるため、がんを根絶やしにするにはこの幹細胞を見つけ、排除する必要がある。 チームは、がん幹細胞を見分ける目印の発見は初めてとしており、目印を標的にがん幹細胞だけを攻撃することで、副作用のない抗がん剤の開発が期待できるという。 (kyodo = 12-3-12)

予防接種と乳幼児突然死の関連調査へ 厚労省、事例収集

ワクチン接種と乳幼児の原因不明の突然死との関連を検証するため、厚生労働省は今月から初の全国調査を始める。 日本小児科学会と協力して、乳幼児突然死症候群 (SIDS) と診断された例を集め、接種との因果関係を分析する。

調査は、国立感染症研究所が、小児科の医療体制が整った約 600 施設に協力を求め、SIDS と診断された約 200 例のデータを集める。 同時期に受診した同じ年齢、性別の子どものデータも集め、接種歴や過去にかかった病気などの違いを比較する。 SIDS と診断されるのは年 150 例程度で、調査は数年かかる見通し。

SIDS は原因不明の病気で、6 千 - 7 千人に 1 人の割合で起き、生後 2 - 6 カ月に多い。 予防接種が多い時期と重なるため、ワクチンの副作用との関連をはっきりと否定できない例もあり、不安を生む原因となっていた。 国内では昨年 3 月、インフルエンザ菌 b 型(ヒブ)や小児用肺炎球菌の予防接種後で乳幼児 7 人の死亡例が報告された。 厚労省の専門家会議は「ワクチン接種との明確な因果関係は認められない」と結論づけたが、多数の事例を統計的に分析する疫学調査を求めていた。 (asahi = 12-3-12)

MRSA で新生児死亡 名大病院、院内感染か

名古屋大学病院(名古屋市昭和区、松尾清一院長)は 3 日、院内の新生児集中治療室 (NICU) に入院していた新生児 1 人がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) に感染し、死亡したと発表した。 同病院は NICU での院内感染による死亡と判断したという。 (asahi = 12-3-12)

患者多い病院、高い生存率 食道がんの放射線治療

【大岩ゆり】 食道がんの放射線治療は、治療を受ける患者数が多い病院ほど治療成績が良いことが分かった。 患者数によって、5 年後の生存率に 3 倍以上の差があった。 全国の放射線治療専門医の研究チームが 9 病院を調べた。 日本放射線腫瘍学会は放射線治療の集約化も検討する。

NPO 法人・日本放射線腫瘍学研究機構の消化器グループに所属する近畿大病院や京都大病院、名古屋大病院、東北大病院など 9 病院で調べた。 19999 - 03 年に食道がんで放射線治療を受けた 650 人をがんの進行具合に応じて、5 年後の生存率と、各病院が治療した患者数を分析した。

この結果、手術が可能な中期のがんでは、患者数が一番多い病院(約 30 人)の 5 年後の生存率は 40% だったが、一番少ない病院(約 10 人)は約 12% と明らかな差があった。 手術ができない進行期では、患者数が一番多い病院(約 30 人)の生存率は約 30%、少ない病院(約 10 人)は 0% だった。 早期のがんでは、患者数と治療成績に目立った違いがなかった。 病院ごとの治療成績は公表されていない。

研究をまとめた近畿大の西村恭昌がんセンター長(放射線科)は「患者数が多いほど医師も治療に慣れ、成績もよくなると考えられる。 食道がんのように患者数が比較的少ないがんは、少数の病院に集約化して治療した方がいいのではないか。」と話す。 (asahi = 11-29-12)

10 分で遺伝子検査 カネカがキット開発 感染症診断に

化学メーカーのカネカは、通常 1 時間かかる遺伝子検査を 5 - 10 分に短縮できるキットを開発した。 市販の妊娠検査薬と同じようにサンプル液を垂らし、赤い線が浮き上がった場所で特定の遺伝子の有無を判別する。 感染症の診断や食品のアレルギー物質の検査向けなどで販売を進め、5 年後に 30 億円の売り上げを目指す。 (asahi = 11-21-12)

がん細胞増殖抑制に糖尿病治療薬が効果 山形大チームが発見、3 年程度で実用化も

山形大医学部と国立がん研究センター(東京都中央区)の共同研究チームは 15 日、糖尿病治療薬「メトホルミン」に悪性脳腫瘍「グリオブラストーマ」のがん細胞の増殖を抑制し、再発防止につながる効果があることを発見したと発表した。 メトホルミンは既に国の承認を受けた薬品のため、治験が順調に進めば、早くて 3 年後には国内実用化が可能という。

研究内容は同日付の米医学誌「ステムセルズ・トランスレーショナル・メディシン」の電子版に掲載された。 山形市の同大医学部で嘉山孝正学長特別補佐、山下英俊医学部長、研究チーム代表の北中千史同学部腫瘍分子医科学講座教授が記者会見した。

北中教授によると、がん細胞は分裂して腫瘍を形成する「がん幹細胞」と、分裂しない「がん細胞」に分類される。 研究チームはがん幹細胞中の分子「FOXO3」を活性化させると、再発不能ながん細胞に変化し、増殖が抑制されることを突き止め、活性化の作用がある薬品を探してきた。

メトホルミンには何らかのがん抑制効果があることは知られていたが、腫瘍そのものを縮小させる効果は限定的なため、がん治療での実用化は進んでいない。 北中教授は「メトホルミンは腫瘍を小さくするのではなく、がん幹細胞の再発防止に効果があることが明らかになった」と説明した。

悪性脳腫瘍で最も治療困難とされるグリオブラストーマは外科手術、放射線治療で除去できないがん幹細胞が再発の原因となるが、メトホルミンの投薬でがん幹細胞の性質を変化させ、手術、放射線の治療と組み合わせれば根治が期待できるという。 嘉山学長特別補佐は「新薬の実用化は一般的に 10 - 20 年を要するが、既に承認された薬のため、拡大適用の治験が順調に進めば 3 年程度で実用化できるだろう」とし、肺がん、乳がんなどの治療にも応用できる可能性を示した。 (山形新聞 = 11-16-12)

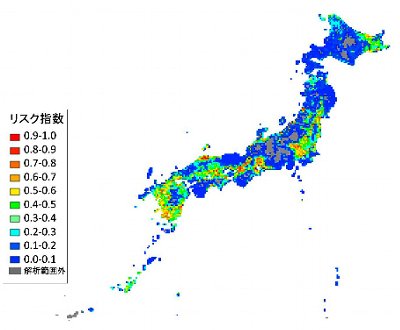

鳥インフルの侵入リスクを地図化 平野部など高い予測

【山本智之】 海外から鳥インフルエンザのウイルスが侵入するリスクが高い地域を予測した全国マップを、国立環境研究所(茨城県つくば市)の研究チームがまとめ、15 日公表した。 大都市やその周辺を含む平野部で侵入リスクが高いことが明らかになった。 鳥インフルエンザウイルスは、カモ類などの渡り鳥によって運ばれることがわかっている。

チームは、環境省が 2010 年秋 - 11 年春、全国の 50 地点で行った渡り鳥のふんのウイルス調査のデータ約 4 千件のほか、死んだオオハクチョウやカラスなど約 2 千個体をウイルス調査のデータなどをもとに作成。 全国約 9 千地点を対象にしたカモ類の飛来数調査も加味した。 侵入リスクの高さを 10 階調に色分けして表示。 関東平野や濃尾平野、大阪平野などのほか、山陰地方のリスクが高かった。

集計の結果、標高が低く、カモ類の中でも特に、植物を主なエサにするマガモなどの多い地域で、リスクが高い傾向がみられた。 近く国際学術誌「ダイバーシティ・アンド・ディストリビューションズ」に論文が掲載される。 こうした全国マップづくりは初の試み。 高リスク地域では、ニワトリなど家禽への感染予防対策を強化する必要があるという。 研究チームは「今回作成したマップをもとに、リスクが高い地域でのモニタリング体制を強化すれば、国内へのウイルス侵入の早期発見につなげられる」としている。 (asahi = 11-15-12)

マラリアワクチン効果期待はずれ 英製薬大手など発表

「生後 5 - 17 カ月の子どものマラリア発症を約半数に抑える」として期待されているワクチン候補の効果が、生後 6 - 12 週の赤ちゃんでは約 3 割にとどまることがわかった。 他のワクチンに比べてかなり低い期待はずれの結果。 英製薬大手グラクソ・スミスクラインなどが 9 日、発表した。 マラリアは、アフリカの子らを中心に年間約 70 万人の命を奪っており、ワクチン開発は悲願。 「半数に効果」とする昨年の中間報告は、米科学誌サイエンスが年間の科学 10 大ニュースの一つに選んでいた。 (asahi = 11-11-12)

肌の温度感覚、視覚で左右される可能性 東大教授ら発表

【波多野陽】 肌で感じる温度感覚は、見た目で左右される可能性があることを横沢一彦東京大教授(認知科学)らのグループが実験で明らかにした。 7 日付の米科学誌「プロスワン」に発表した。 大学生 20 人に対し、自分の手と作り物の手の甲に氷とプラスチック(室温)を当て、手に触れた物の温度をどう感じるか調べた。 その際、本人の手は見えないようにして、見えるところに作り物の手を置き、それぞれに同じ間隔で同じ刺激を与え、作り物の手が自分の手であるかのように感じる状況にして実験した。

自分の手、作り物の手の両方にプラスチックを当てた後、作り物の手の方だけ氷に替えたところ、20 人中 15 人が「触れた物が冷たくなった」と答えた。 さらに、本人の手はプラスチックのままで、作り物の手は氷を当てた後、プラスチックに替えると、18 人が「温度が上がった」と答えた。 横沢教授は「人間の温度感覚は、皮膚の感覚と視覚の情報処理が補い合っていることが示せた」と話している。 ただし、雪景色の写真を見せるなど視覚情報だけの場合、温度感覚には影響がないことは、過去の実験で確かめられているという。 (asahi = 11-9-12)

肝炎の進行度、血液だけで判断可能 大阪市大が新手法

【東山正宜】 肝炎がどれくらい進行しているか、血液検査だけで判断できる方法を大阪市立大の村上善基講師らが開発した。 針を刺して肝臓組織を取り出さなくていいため、患者の負担も少なくなる。 3 年後に高度先進医療の認可を受けたい考えだ。

村上さんらは、血液中にわずかにある肝臓細胞のリボ核酸 (RNA) が、病状によって変化することに注目。 診断が確定している患者約 100 人の血液で 12 種類の RNA を調べることで、肝炎ウイルスの B 型、C 型などを識別したり、病状の進み具合を判定したりできることを確かめた。

現在は、血液検査で肝機能などから肝炎を疑い、おなかに針を刺して組織を取り出し、重症度を調べている。 3 泊ほど入院が必要で 10 万円ほどかかる。 新しい手法だと、最初の検査で採った血液が使え、3 万円ほどですむという。 重症度を正しく診断できたのは、進行度によって 6 - 8 割という。 村上さんは「さらに精度を高め、コストも下げたい」と話す。 結果は 10 月 31 日付の米オンライン科学誌プロスワンに掲載された。 (asahi = 11-1-12)

日本脳炎ワクチン接種、104 人に副作用か

現在使われている二つの日本脳炎ワクチン接種で、副作用が疑われるケースとして 104 人の発症が今年 6 月までに厚生労働省に報告されていることがわかった。 同省は 31 日に開催する専門家小委員会に報告し、ワクチンの安全性評価を求めるが、「副作用報告は医療機関などへの情報提供のために幅広く集めている。 現段階で異常な事態とはとらえていない。」としている。

同省によると、症状が出たのは、10 歳未満か 10 歳代が大半で、主な症状はけいれんや発熱、嘔吐おうとなど。 てんかんやアレルギーなど持病を持っている人もいた。 大半が回復しているが、少なくとも数人に後遺症が残ったという。 二つのワクチンは、2009 年 6 月に導入された「ジェービック 5」と 11 年 4 月からの「エンセバック」で、計 1,000 万回以上、接種されている。 発症者の内訳は、ジェービックが 93 人、エンセバックが 11 人。 ジェービックを巡っては今年 7 月と今月、接種を受けた子供が死亡している。 (yomiuri = 10-28-12)

RS ウイルス、九州・山口で流行 乳児に肺炎のおそれも

【岩崎生之助】 重症化すると乳児らに肺炎などを引き起こす RS ウイルス感染症が九州・山口で流行している。 福岡では今年、全国最多の 6 千人以上が発症した。 専門家は手洗いの励行などを呼びかけている。 国立感染症研究所によると、RS ウイルスは 2 歳までにほぼ全員が感染し、症状は発熱、せき、鼻水など普通の風邪と似ている。 だが、生後 6 カ月までの乳児や心肺に病気がある子、低体重で生まれた子らがかかると、悪化して肺炎や気管支炎の原因となる。

今月 14 日現在の研究所の統計では、今年は全国で約 5 万 7 千人が発症。 福岡が 6,334 人で 1 割以上を占めたほか、▽ 宮崎 1,991 人(7 位)、▽ 鹿児島 1,912 人(8 位)、▽山口 1,855 人(9 位)など、九州・山口での報告例が際だつ。 毎年 10 月ごろから増え始め 12 月 - 1 月にピークとなるが、今年は 7 月下旬から増加。 今月 1 日 - 7 日には 5,007 人の感染が報告され、1 週間あたりでは 2003 年の調査開始以来、最多となった。

福岡市立こども病院・感染症センターの青木知信副院長は「流行の中心は東日本に移りつつあるが、まだ注意が必要。 きちんと意識すれば過度に怖がる必要はない」と指摘する。 特に乳児がいる家庭では、(1) 手洗いやマスクをする、(2) せきやくしゃみは口を押さえる、(3) 物を介した感染を防ぐため鼻水やつばを手に付けない、などが予防になるという。 (asahi = 10-28-12)

心臓ホルモン製剤、がん転移阻む働き 国循・阪大が発見

【権敬淑】 心不全に広く使われる心臓ホルモンの製剤に、がん細胞を転移させづらくする働きがあることを、国立循環器病研究センターと大阪大などの研究チームが見つけた。 このホルモンを使うと肺がんの再発が減り、ほかのがんにも効果があることを動物で確認しており、幅広いがんの転移予防薬になる可能性がある。

心臓にはがんが転移しづらいことから、チームは心臓に特有な ANP というホルモンに着目。 2009 年から非小細胞肺がん患者の再発の有無を観察して 552 人の最新データを調べたところ、がん手術中から心不全治療などでホルモンを点滴した人の 2 年後の再発率は 4.5%、使わなかった人は 19.2% と、明らかな差を確認した。 がんの進行度は関係なかった。

ヒトのがん細胞を移植したマウスの実験でも、ホルモンを使った方が、そうでない方に比べて、血管転移のがん細胞数が、肺腺がんで約 5 分の 1、肺の大細胞がん・大腸がん・乳がんで約 3 分の 1 と少なかった。 ホルモンが、血管の内壁を守って、がん細胞を漏らしづらくしている仕組みも確かめた。 (asahi = 10-27-12)

喫煙で寿命 10 年縮まる 日英、日本人を 60 年以上調査

【大岩ゆり】 たばこを吸うと寿命が 8 - 10 年縮まることが、放射線影響研究所(広島市)や英オックスフォード大による調査でわかった。 日本人約 6 万 8 千人を分析した。 未成年でたばこを吸い始め、吸う本数が多い人ほど死亡リスクは高かった。 25 日付の英医学誌電子版に発表した。

研究チームは、被爆者の健康影響を調べるために放影研が 60 年以上続けている「寿命調査」の対象者のうち、喫煙の有無が判明している人を分析した。 被爆していない人も含まれる。 未成年でたばこを吸い始めた男性(1920 - 45 年生まれ)の 72% は 70 歳まで生きた。 一方、同じ年代でたばこを吸わない男性の 72% は 78 歳まで生きた。 たばこで寿命が 8 年縮まったことになる。 女性は、寿命が 10 年縮まっていた。

この傾向は、被曝線量や飲酒の習慣、肥満度、年齢を考慮しても変わらなかった。 ただし、喫煙開始年齢が遅くなると寿命への影響は小さくなった。

英米の大規模な疫学調査では、たばこで寿命が 10 年短くなるという結果が出ていたが、これまでの国内の疫学調査では、影響は 4 年程度にとどまるとされてきた。 従来の国内の調査には、喫煙開始年齢が比較的遅く、吸う本数も少なかった 1920 年以前に生まれた人が多く含まれていたため、影響が過小評価されていたと、研究チームは分析している。 「たばこの健康リスクは日本も他の国も変わらない」と警告する。 (asahi = 10-26-12)

アスピリン、一部の大腸がんに効果? 米ハーバード大

【東山正宣】 鎮痛剤のアスピリンが、ある特定の遺伝子に変異がある大腸がん患者については死亡率を減らす効果がある、との論文が、25 日付の米医学誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに掲載された。 米ハーバード大の荻野周史(しゅうじ)准教授らが米国の患者を過去にさかのぼって追跡して分析、報告した。 今後、実際の効果を確かめる研究を進めることになりそうだ。

荻野さんらは、医療関係者が参加する健康調査から、2006 年時点で大腸がんと診断され、細胞を分析できた 964 人の経過を追跡した。 このうち「PIK3C」というがんの増殖に関わる遺伝子に着目、その遺伝子に変異があった 161 人と、遺伝子変異のない 803 人について、アスピリンを飲むかどうかで予後の違いを比べた。

遺伝子変異があったグループでは、アスピリンを飲む習慣がなかった 95 人のうち 44 人が昨年 1 月までに死亡、うち大腸がんが死因だったのは 26 人だった。 一方、アスピリンを週に複数回飲んでいたのは 66 人で、亡くなったのは 18 人。 このうち死因が大腸がんだったのは 3 人だった。 (asahi = 10-25-12)

遺伝性乳がん、データベース化 傾向分析、予防治療へ

【岡崎明子】 遺伝的に乳がんや卵巣がんになりやすい女性のデータベースを作って、患者特有のがんや遺伝子の特徴を調べるプロジェクトが始まる。 発症リスクの高い人を明らかにして、がんの早期発見や治療法の確立につなげる。 データベース作りには、昭和大、慶応大、がん研有明病院などの医師ら約 300 人が参加する。 27 日に研究組織を立ち上げ、患者ごとに、がんや遺伝子変異の特徴、治療後の経過、再発率など 50 項目以上のデータを入力して分析する。

日本人女性は生涯で 16 人に 1 人が乳がんを発症、年間に新たに約 6 万人が診断される。 乳がんの 5 - 10% は遺伝的な影響が強く、家族性のがんと考えられている。 家族性は、若い頃に発症しやすく、卵巣がんも発症する場合が多い。 患者の多くに、BRCA という遺伝子の変異がみられる。 この変異があると将来、4 - 9 割が乳がんに、2 - 6 割が卵巣がんになるという欧米のデータがある。 日本人患者特有の遺伝子の特徴がある可能性も指摘されるが、詳しい実態はわかっていない。

日本人患者の傾向が詳しくわかれば、遺伝子検査や検診で早期発見しやすくなるほか、発症前に乳房を全摘したり、卵巣を切除したりする予防的手術も治療の選択肢にできるという。 一部の医療施設ではすでに、予防的切除も行っている。 ただ、課題も残る。 BRCA の変異は遺伝子検査でわかるが、検査は公的医療保険が使えず、二十数万円の自己負担が必要だ。 5 年前に検査が始まって以来、検査を受けた人は約 500 人にとどまっている。

発起人の一人、昭和大の中村清吾教授は「どんな人に検査を勧めるべきか、科学的根拠を明らかにし、リスクが高い人に十分な医療を提供したい」と話す。 (asahi = 10-22-12)

「脳食いアメーバ」、10 人死亡 パキスタン

世界保健機関 (WHO) は 9 日、パキスタン南部のカラチで 5 月以降、アメーバによる脳炎で、少なくとも 10 人が死亡したことを明らかにした。 ロイター通信などが伝えた。

このアメーバは「フォーラーネグレリア」。 ロイター通信などによると、汚染された水と一緒に鼻腔から体内に入って脳細胞を破壊することから、「脳を食べるアメーバ」とされる。 人から人へはうつらないが、致死率は非常に高いという。 今回の死亡例はいずれもカラチで発生しており、WHO の現地責任者は「拡散の可能性はほとんどなく、パニックになる必要はない」としている。 (asahi = 10-10-12)

難病・筋ジス治療に光 新薬治験で歩行能力改善

筋力が衰えて歩けなくなったり、心不全や呼吸不全のために 20 代で死亡したりすることが多い進行性の難病、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療薬ができそうだ。 米サレプタ社が米国で行った新薬の小規模臨床試験で、患者の歩行能力の改善などが確認された。

この病気は、筋肉を作るジストロフィンというたんぱく質が体内で合成されず、筋肉が壊れることで起きる。 ジストロフィンの設計図に当たる遺伝子に変異があるためで、根本的な治療法は見つかっていない。 だが遺伝子の変異部分を読み飛ばす(無視する)作用を持つ薬ができれば、正常に近いジストロフィンの合成が期待される。 このアイデアは「エクソン・スキップ」と呼ばれ、今回の新薬エテプリルセンも、これに基づいて開発された。 (asahi = 10-6-12)

脳内に呼吸のペースメーカー 日本の研究チーム発見

無意識でも呼吸が維持されている仕組みがわかった。 脳の呼吸中枢にある細胞がペースメーカーとして一定のリズムで働いていることを、国立病院機構村山医療センターなどの研究チームがネズミを使った実験で明らかにした。 睡眠時無呼吸症候群の根本的な治療の開発などにつながる可能性があるという。 1 日付の英科学誌に掲載された。

これまで、脳の延髄に呼吸中枢があり、無意識の呼吸をコントロールしていることは知られていたが、どうやって呼吸のリズムが作られているのかは解明されていなかった。 同センターの岡田泰昌室長らは、ネズミの延髄を使って実験。 呼吸中枢を特殊な方法で観察したところ、息を吸うときに働く神経細胞に先んじて活動する細胞を発見した。 神経細胞から出た老廃物を処理する細胞で、この細胞が活動すると一定のリズムで神経細胞を刺激し、呼吸が始まっていることを確認した。 (月舘彩子、asahi = 10-2-12)

磁石と鉄粉使って軟骨治療 広島大、臨床研究目指す

加齢や事故によって損傷した軟骨や骨折を修復するため、磁石を利用した再生医療の研究が 27 日、文部科学省の研究開発推進事業に採択された。 広島大の研究で、3 年後をめどに臨床研究の開始を目指す。 実用化されれば、従来より効率がよく患者への負担が少ない治療法として期待される。

採択されたのは、越智光夫教授(整形外科)らの研究。 患者の骨髄細胞から培養した幹細胞を、患部の近くに注射して軟骨や骨に変化させて修復する方法だが、幹細胞に鉄粉を混ぜるのが特徴。 体外から強力な磁石で幹細胞を患部に誘導するため、人工関節など従来の治療法と違い手術の必要がない。

越智教授らは、これまでブタを使った実験で有効性や安全性を確認。 文科省の事業では鉄粉を混ぜた細胞の安全性などをさらに詳しく評価する。 越智教授は「3 年後をめどに臨床研究を始めたい」と話している。 (南宏美、asahi = 9-29-12)

DNA の記憶密度、DVD の 10 億倍 情報出し入れ成功

米ハーバード大などの研究チームが、DNA に情報を書き込んで読み出すことに成功し、米科学誌サイエンスに発表した。 情報量はデジタルカメラの写真 1 枚程度の約 5 メガビットだが、体積当たりの記憶密度は DVD の 10 億倍程度、ハードディスクの 100 万倍程度に達する。

チームは、メンバーの一人が執筆した本に書かれている文字や画像のデータを遺伝情報を担う DNA の塩基配列に変換。 細胞外でガラス製のチップに貼り付け、情報の書き込みや読み出しができることを示した。 これまでも大腸菌の DNA に情報を記憶させる試みはあったが、細胞が死ぬと情報が失われる。 今回の実験はそうした難点がない上、「量子ホログラフィー」と呼ばれる実験や、原子を並べて書いた文字などを上回る記憶密度を達成した。

チームは今回の成果について「記憶密度が高く安定していて、効率も良い」とメリットを強調した。 DNA の書き込みや読み出しのコストはまだ高いが、大幅に下がっている。 「記憶媒体として広く利用される日が来れば、技術の進歩も加速するだろう」としている。 (下司佳代子、asahi = 9-27-12)

SARS に似た新型ウイルス、サウジの男性など 2 人が感染

2002 年に流行した重症急性呼吸器症候群 (SARS) のウイルスに似た新型ウイルスが見つかり、世界保健機関 (WHO) は 24 日までに各国の専門家に注意を呼びかけている。 新型ウイルスは、SARS や一般的な風邪の原因となるコロナウイルスの一種で、これまでに 2 人の感染が確認された。 1 人はカタールの 49 歳の男性で、9 月 11 日に英国に搬送されて治療を受けており、現在重体となっている。 もう 1 人はサウジアラビアの 60 歳の男性で、6 月に治療を受け、その後死亡した。

カタールの男性はサウジアラビアへの渡航歴があることが判明したが、WHO によれば、2 人の間に関係はないとみられる。 しかし重い呼吸器系の症状や腎不全などの症状は共通しており、検査の結果、同じウイルスに感染していたことが判明した。 このウイルスは、サウジアラビアの患者を診察した同国の医師が最初に発見して報告。 インフルエンザや SARS のウイルスと比較した結果、新型と確認された。

次いでカタールの患者を診察した英国の医師からも新型ウイルスの報告が寄せられ、オランダの専門家が遺伝子構造を調べた結果、99.5% の確率で同じウイルスと判断した。 SARS は 02 - 03 年にかけて流行して 8,000 人が感染し、774 人の死者を出している。 一方、今回の新型ウイルスでは、SARS の患者には見られなかった腎不全の症状も出ているという。

患者と接触した人物や治療に当たった関係者の感染は、現時点で確認されていない。 SARS の場合は医療従事者も多数が感染していた。 専門家は「これが感染しやすいウイルスだという確証はまだない」と指摘している。 ただし感染源など現時点では判明していないことも多く、まだ報告されていない患者が多数いる可能性もある。 WHO は現時点でこの件に関する渡航制限の勧告は行ってない。 (CNN = 9-25-12)

ビール飲んで、筋肉老化防ぐ? 徳島大大学院が発表

ビールの原料、ホップに含まれる成分に筋肉の萎縮や老化を抑える効果があることを、徳島大大学院の寺尾純二教授(食品機能学)らの研究チームが発見し、20 日、米科学誌プロスワン電子版で発表した。

寝たきりなどで筋肉が衰えるのは、筋細胞内で特定の酵素(ユビキチンリガーゼ)が増えることが一因。 寺尾教授らは、座骨神経を切除して筋肉が減っていく状態にしたマウスに、ホップの成分「8-プレニルナリンゲニン」を混ぜたえさを与えたところ、通常のえさのマウスに比べ、ふくらはぎの筋細胞内の酵素の発生量が約 60% 抑制されたという。

クワ科の多年草であるホップの効能は昔から知られる。 鎮静作用や食欲増進作用を持つ複数の機能性物質があるとみられ、研究が進んでいる。 今回調べた成分もその一つで、ビールの製造過程や腸に吸収されるときに増加する。

ただ実験でマウスが 1 日に摂取した量は、体重 50 キロの人間で換算すると、この成分を 1 リットル中最大 0.2 ミリグラム含む海外産ビールで少なくとも約 80 リットル分に匹敵する。 寺尾教授は「実験では約 20 日間、大量に与えたが、人間の場合、過剰摂取は必要ない。 長期にわたる習慣的なビール摂取でも、筋肉の老化防止効果が期待できる。」と話す。 今後、この成分を多く含むビールやサプリメントの開発につながる可能性があるという。 (中川竜児、asahi = 9-20-12)