子ども 31 年連続減、1,665 万人 総人口比も過去最低

5 日はこどもの日。 総務省は 4 日、15 歳未満の子どもの数(4 月 1 日時点、万人未満は四捨五入)を発表した。 前年より 12 万人少ない 1,665 万人で 31 年連続の減少。 総人口(1 億 2,765 万人)に占める割合も 13.0% で、38 年連続で低下した。 いずれも比較できる統計がある 1950 年以降で過去最低といい、少子化と高齢化の進行が改めて浮き彫りになった。

総務省によると、男子は 852 万人、女子は 812 万人。 年齢別では、▽ 12 - 14 歳 357 万人、▽ 9 - 11 歳 347 万人、▽ 6 -8 歳 325 万人、▽ 3 - 5 歳 321 万人、▽ 0 - 2 歳 316 万人 - - だった。

都道府県別(昨年 10 月 1 日時点、総数 1,670 万 5 千人)で子どもの割合が最も高いのは、沖縄の 17.7% (24 万 7 千人)。 東京は前年より 5 千人増えたが、割合は秋田(12 万 1 千人)と並んで最も低い 11.3% (149 万 1 千人)だった。 原発事故で多くの人が県外で避難生活を送る福島は前年比 1 万 3 千人減の 13.2 % (26 万 3 千人)で、減少幅はマイナス 0.4 ポイントと最も大きかった。 (太田泉生、asahi = 5-4-12)

小中学校の給食費滞納 26 億円 文科省が推計

文部科学省は 27 日、2010 年度の学校給食費の徴収状況を発表した。 小中学校の給食費の滞納額(推計)は 26 億円で、前年度から横ばいだった。 完全給食を実施している公立小中学校約 2 万 7,500 校から、東日本大震災の被害が大きかった岩手、宮城、福島県を除く 564 校を抽出して調べた。

滞納者が 1 人でもいる学校は 51.1% (前年度比 4.3 ポイント減)。 児童生徒に占める滞納者の割合は 1.0% (同 0.2 ポイント減)だった。 1 人当たりの滞納額は 2 万 4,625 円(同 1,298 円増)。 学校が認識している滞納理由は、「保護者の責任感や規範意識の問題」が 53.2% (同 0.2 ポイント減)、「保護者の経済的な問題」が 43.5% (同 0.2 ポイント減)だった。 (asahi = 4-28-12)

食品の放射能独自基準「否定はしない」 農水相

食品に含まれる放射性物質の検査をめぐり、国より厳しい独自基準を設ける企業などに国の基準を守るよう求めた農林水産省の通知について、鹿野道彦農水相は 23 日、記者団に対して「強制力はなく、(民間の)いろいろな取り組みを否定するものではない」と釈明した。

通知は 20 日にスーパーや食品メーカー、外食産業などの関連する 270 団体に発出された。 「過剰な規制と消費段階での混乱を避けるため」としているが、流通業者や消費者団体の中には反発の声が出ている。 鹿野農水相は「政府の考え方が一本化されて食と農の安全の信頼関係を作り出していかなければならない」と通知を出した理由を説明。 国の基準が国際的な基準と比べても厳しい内容であることを強調し、「農水省の考え方を周知徹底したい」と述べた。 (asahi = 4-23-12)

◇ ◇ ◇

食品の放射能検査「独自基準やめて」 農水省が通知

食品の放射性物質検査をめぐって、農林水産省は 20 日、スーパーや食品メーカー、外食産業などの業界団体(270 団体)に対し、国が設けた放射性物質の基準を守るよう求める通知を出した。 国よりも厳しい独自基準を設けて自主検査を実施し、「『放射性物質不検出』の食品しか売りません」などとする動きに歯止めをかけるのが狙いという。

国は 4 月から、それまでの暫定基準を改め、新基準(一般食品の放射性セシウムは 1 キロあたり 100 ベクレル、牛乳と乳児用食品は 50 ベクレル、飲料水 10 ベクレル)を施行した。

通知は同省食料産業局長名で出され、民間に広がる自主検査に対する注意喚起の形をとっている。 通知は、この新基準が国際的な指標と比べても、さらに厳しい設定であることを強調。 「過剰な規制と消費段階での混乱を避けるため、自主検査においても食品衛生法の基準値に基づいて判断するよう周知をお願いします」と記している。 (asahi = 4-21-12)

児童公園に灰皿 16%、禁煙表示なし 8 割 指定市と東京

公園での子どもの受動喫煙対策が進んでいない。 全国の政令指定都市と東京都の市区町村のうち、灰皿を設置した児童公園が一つでもある自治体が 2 割弱あり、禁煙の表示をしていない自治体は 8 割強にのぼることが十文字学園女子大(埼玉県新座市)の調査でわかった。

昨年 6 - 8 月、小児科医である斎藤麗子教授が 215 市区町村に調査し、回答があった 190 市区町村分を分析した。 「灰皿を置いている児童公園がある」と答えた自治体が 16% にのぼった。 「禁煙の表示をしている児童公園がある」と答えた自治体は 11% で、表示をしていない自治体は 83% だった。 (asahi = 4-22-12)

GW の JAL・ANA 予約、2 割増 例年並みに戻る

日本航空と全日空は 20 日、ゴールデンウイーク(4 月 27 日 - 5 月 6 日)の予約状況を発表した。 国内線の予約数は両社の合計で昨年比約 2 割増の約 170 万人。 両社とも「今年は東日本大震災の影響はなく、例年並みに戻った」としている。/p>

両社とも、国内線では沖縄方面が人気。 出発のピークは 4 月 28 日、5 月 3 日、6 日という。 一方、国際線も両社で昨年より約 2 割増の計 72 万人が予約した。 欧米やハワイ、アジアの各路線とも好調。 出国は 4 月 27、28 日、帰国は 5 月 5、6 日がピークという。 (asahi = 4-20-12)

総人口、過去最大の 25 万 9 千人減 1 億 2,779 万人に

総務省推計

総務省は 17 日、2011 年 10 月 1 日時点の日本の推計人口を発表した。 定住外国人を含む総人口は 1 億 2,779 万 9 千人で、1 年間で 25 万 9 千人減った。 減少数は 1950 年以降の統計で最大。 65 歳以上の老年人口割合は過去最高の 23.3% に達した。 東日本大震災や福島第1原子力発電所事故が響き、外国人の国外転出も過去最高を記録した。 人口の減少や流出を食い止めるため、政府は一層の少子化対策や経済成長戦略が急務となる。

日本は 05 年に戦後初めて人口が減少。 少子高齢化で 07 年以降は出生児より死亡者が多い自然減が定着し、本格的な「人口減少社会」を迎えた。 今回の人口の急激な落ち込みは、出生率の低下と高齢化というこれまでの傾向に加え、震災と原発事故による日本からの人口流出が重なったことが主因だ。 総務省統計局は「外国人の入国者数が昨年 3 月の東日本大震災の直後に大幅に減った」と説明する。

都道府県別に見ても、震災や原発事故の影響は色濃い。 福島県の人口減少率は都道府県別の統計で過去最大の落ち込み幅だ。 人口の減少率は岩手県が 2 位、宮城県が 4 位と「被災 3 県」が上位に並んでいる。 人口の高齢化も進んだ。 0 - 14 歳の年少人口が 65 歳以上の老年人口を上回るのは沖縄県だけ。 47 都道府県の過半数にあたる 24 道県で 75 歳以上のいわゆる後期高齢者の人口が年少人口を上回る。

老年人口の多さは日本人の寿命の長さの表れだ。 半面、長寿を支えてきた年金、医療、介護といった社会保障制度を維持している現役世代の負担は重くなる。 社会保障の財源として消費税率の引き上げが政策課題として浮上しているのは、負担と給付のバランスを保つのが年々、難しくなっていることが背景だ。

少子高齢化と人口減が構造的に定着すれば、経済の活力をそぎかねない。 政府は社会保障と税の一体改革を巡り、消費増税で得られる税収の使途に子育て支援策も加える方針だ。 3 月には全閣僚による「少子化社会対策会議」で、15 年度にも幼児教育と保育を提供する幼保一体型の「総合こども園」創設などを盛った対策案をまとめた。

働き手が減る中で生産性を高めて経済成長を目指す必要もある。 政府は 13 日、野田佳彦首相が出席してデフレ脱却に向けた閣僚会議を発足。 雇用分野の規制改革など財政出動に頼らない内需拡大策を 6 月にまとめる方針だ。 産業競争力を高めれば海外への人材流出も避けられる。 大学の秋入学の検討なども含め、政府は幅広い成長戦略を早急に打ち出し、国としての日本の魅力を高める必要性に迫られている。 (nikkei = 4-17-12)

ミサイル発射報告の時刻、官邸が修正 15 分早かった

野田内閣は 16 日、北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射直後の対応の時系列表(クロノロジー)をまとめ、防衛省が米軍の早期警戒衛星 (SEW) の発射情報を首相官邸に正式に伝えた時間を修正した。 官邸の当初の説明よりも 15 分程度早かったとする内容で、藤村修官房長官は同日の記者会見で事実関係を認めた。 政権の危機管理のあり方が改めて問われそうだ。

時系列表は、16 日の自民党外交・国防合同部会で内閣官房と防衛省が報告した。 官邸はこれまで、8 時 16 分より前には同省からの正式報告はなかったとしていたが、同省が作成した時系列表の原案では、それより 15 分ほど早く松本隆太郎運用企画局長が正式報告したとして食い違っていた。 藤村氏は会見で「8 時ちょっとすぎから 5 分までの間、官邸危機管理センターで防衛省運用企画局長から内閣危機管理監に報告された」と修正した。 (asahi = 4-17-12)

◇ ◇ ◇

ミサイルに備え J アラート試験放送 那覇市など作動失敗

北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射に対応するため、政府は 5 日、沖縄県内の 26 市町村を対象に、ミサイルが発射されたことを即時に住民へ伝える全国瞬時警報システム「J アラート」の試験放送をおこなった。 人工衛星などを通じて送られた音声が防災無線で街へ流れた。 だが那覇市や浦添市などでは作動に失敗。 混乱も見られた。

2007 年から津波警報などの送信に使われてきた J アラートを、弾道ミサイルの発射情報に使うのは今回が初めて。 人工衛星などからの信号で各市町村の防災無線が自動的に起動され、政府が情報を入手してから遅くとも数十秒で同じメッセージが一斉に流れる。 ミサイルの発射直後と上空通過の 2 度、放送を流す。 この日の試験放送は午前 11 時と 11 時半の 2 回あり、「これは試験放送です」と 3 回ずつ繰り返された。 (asahi = 4-5-12)

手のひらがキャッシュカード 大垣共立銀行、国内初

大垣共立銀行は 11 日、キャッシュカードや通帳を持参しなくても、手のひらをかざせば使える現金自動出入機 (ATM) を導入すると発表した。 災害時などの利便性向上を狙って国内ではじめて導入した。 5 億円を投じ、東海 3 県の 10 店余りに 9 月下旬に入れる。 将来は全店に広げる。

東日本大震災でカードや通帳を紛失した被災者が現金の引き出しに困ったのが導入のきっかけ。 利用者は ATM に生年月日を打ち込んだ後、読み取り装置に手のひらをかざして、続いてカードの暗証番号を打ち込む。 これだけで現金の出し入れや残高照会ができる。 事前に窓口で手のひらの静脈情報の登録が必要だ。 (asahi = 4-12-12)

日清製粉、業務用小麦粉を値下げ 7 月に

製粉最大手の日清製粉は 9 日、パンや麺用などの業務用小麦粉を 25 キロあたり 240 - 270 円値下げすると発表した。 7 月 10 日出荷分から。 政府から製粉会社への主要輸入小麦の売り渡し価格が 4 月から 15% 下げられることに連動するもの。 ホットケーキミックスなど家庭用商品についても検討中という。 (asahi = 4-9-12)

GW 国内旅行、今年も少なめ 海外は人気 JTB 見通し

JTB はゴールデンウイークの旅行動向の見通しをまとめた。 国内旅行者数は東日本大震災の影響で落ち込んだ昨年より4.2% 増の 2,064 万人余りと回復傾向にあるが、過去 10 年間では昨年(約 1,981 万人)に次いで少ないとみられるという。

4 月 25 日 - 5 月 5 日の航空会社の予約状況などから推計した。 依然として厳しい状況の背景として、JTB は震災のほかに、各地とも観光客を呼び込む話題に乏しいことが背景にあるとみている。 スカイツリーの開業を控えた東京は人気を集めているという。 海外旅行は円高の影響もあり、過去 10 年間で最多の 56 万 3 千人を予測。 今年は 5 月 1 日と 2 日を休めば 9 連休となることから、欧州方面への人気が高い。 (asahi = 4-8-12)

花見のお行儀、チェック 持ち物検査・分煙広がる

花見のシーズン真っ盛り。 桜の名所には多くの花見客が詰めかけているが、マナーをめぐるトラブルが後を絶たないことから、ちょっと無粋な決まりごとを設ける名所が増えている。 多少の無礼講は大目に見られてきた花見も「折り目正しく」の時代なのか - -。 「持ち物検査にご協力ください。」 6 日にソメイヨシノが満開となった新宿御苑(東京都新宿区)の入場門に近づくと、来場者はそう呼びかけられる。

待ち受けるのは警備員 6 人。 列に並んだ人のかばんを次々と開け、缶ビールなど酒類が入っていないことを確認していく。 約 65 種、約 1,300 本の桜が楽しめる名所は、明治時代は皇室の庭園だった。 1949 年に国民公園として一般開放されてから約 60 年、子どもが芝の上で遊べる貴重な環境を守るため、園内での飲酒を禁止してきた。 もっとも、これまでは、あからさまに酒をあおる人がいたときに警備員が注意をする程度だった。

ところが、花見の季節になると、毎日のように酔客がケンカをし、5、6 人が急性アルコール中毒で救急搬送される日も。 「客のモラルに期待し続けた(御苑管理事務所)」が、持ち込み禁止を徹底しようと、昨年春から検査を始めた。 (asahi = 4-7-12)

非常に強い風の恐れ 3 日、西日本から北日本の広範囲で

気象庁は 2 日、急速に発達する低気圧の影響で、3 日は西日本から北日本の広範囲で非常に強い風が吹く恐れがあるとして注意を呼びかけた。 南から暖かく湿った風が強く吹き込み、太平洋側を中心に雷を伴う激しい雨になる恐れもある。

最大風速は、18 - 25 メートルに達する見込み。 転倒や交通障害などへの注意が必要という。 大気の状態が非常に不安定になり、落雷や竜巻などの恐れもある。 低気圧は 4 日には北日本の東にぬけるものの、西高東低の冬型の気圧配置となり、北日本では猛吹雪になる地点が出るという。 (asahi = 4-2-12)

2 月の寒さのおかげ スーパー・コンビニ、売上高伸びる

2 月の全国のスーパー(60 社、7,853 店)の売上高は 9,678 億円だった。 新店や閉店の影響を除いた既存店ベースでは、前年同月比 0.3% 増で 7 カ月ぶりに伸びた。 日本チェーンストア協会が 22 日発表した。 全国的な寒さによる野菜の値上がりや冬物衣類が好調だったため。 うるう年で 1 日多くなければ、7 カ月連続の前年割れだった可能性が高いという。

一方、日本フランチャイズチェーン協会によると、大手コンビニ 10 社の 2 月の売上高(既存店)は、前年同月比 4.8% 増の 6,155 億円で、5 カ月連続で上回った。 寒さのため、近所のコンビニで中華まんやおでんを買う客が多かったおかげだという。 (asahi = 3-22-12),/p>

◇ ◇ ◇

全国のスーパー売上高、15 年連続で前年割れ

2011 年の全国のスーパー(60 社、8,086 店)の売上高は、計 12 兆 7,024 億円だった。 新店や閉店の影響を除いた既存店ベースでは、前年を 0.8% 下回り、ピークの 1996 年から 15 年連続の前年割れとなった。 日本チェーンストア協会が 23 日発表した。

協会によると、東日本大震災の影響で食料品が一時よく売れたほか、節電グッズも好調だった。 しかし一方で、震災による一時的な品不足があったほか、基準を超える放射性セシウムが検出された牛肉が流通した問題の発覚後、牛肉が売れなくなったことが響いた。 生鮮品を置くコンビニエンスストアとの競争が激しくなっていることも、前年割れが続いている理由だ。 一方、全店ベースでは 2.8% 増。 協会に加わるスーパーが増えた影響もあって、03 年以来 8 年ぶりに前年を上回った。 (asahi = 1-23-12)

小型店舗に活路を求める日本のスーパー業界

高齢者が急増、家の近くで買い物

少子高齢化が進む日本で、家の近所で生活必需品を買えるコンビニエンスストアが人気を集めていることを受け、スーパー業界が「ミニスーパー」で対抗している。 ミニスーパーは、従来のスーパーマーケットに比べ売り場の面積が 50 - 20% で、歩いて 5 分以内の住民を対象とする典型的な徒歩商圏型の店舗だ。 ミニスーパーは、鮮魚や精肉・農産物を販売しないコンビニの弱点を突いて売り上げを伸ばすという戦略を立てている。

日本で小型店舗の出店が相次いでいるのは、消費者の買い物スタイルが変化しているからだ。 日本経済新聞は「少子高齢化により、消費者層の年代が急激に高年齢化しており、デパートや大型ショッピングモールに続きスーパーマーケットまで売り上げを大幅に落としている。 歩いて利用できる狭い商圏だけが好況を享受している。」と報じた。

特にコンビニは、高齢化の恩恵を受けたのに加え、東日本大震災以降、家から遠く離れた場所に買い物に行くことを避ける主婦まで味方につけ、流通業界ではほぼ唯一、売り上げを伸ばしている。

これに対抗するミニスーパーは、一人暮らしの人のために、商品を小分けして包装し、価格も 100 円均一にするといった価格破壊戦略に出ている。 人口増加期には店舗の大型化・大量販売に力を注いでいた日本の流通業界が、人口減少期を迎えて店舗の小型化・少量販売に活路を求めているというわけだ。 - 東京 = 車学峰(チャ・ハクポン)特派員 (韓国・朝鮮日報 = 3-16-12)

B-CAS カード不正「きっちり処罰を」 民放連会長ら

有料のテレビ番組を不正に視聴できる海賊版の「B-CAS カード」が出回っている問題で、WOWOW の和崎信哉社長は 8 日の定例記者会見で、「対応を詰めている段階だが、違法カードの製造・販売は不正競争防止法違反にあたり、利用者も損害賠償の対象になると捉えている」と厳しく対処する方針を示した。

日本民間放送連盟(民放連)の広瀬道貞会長(テレビ朝日顧問)も同日の定例会見でこの問題に触れ、「(カードのシステムは)絶対に破られず、仮に破られても犯人はすぐに分かると聞いていたので、どうなっているんだという気持ち。 カード会社などの調査を見守るが、きちっと処罰してほしい。」と述べた。 一方、民放連は 8 日の総会で、TBS テレビの井上弘会長が 4 月 1 日付で民放連会長になる人事を正式に決めた。 3 期 6 年間務めた広瀬会長は 3 月末で退任する。 (asahi = 3-9-12)

太陽フレアで磁気嵐続く恐れ 通信障害に警戒

総務省傘下の独立行政法人、情報通信研究機構は 8 日、太陽表面の活動が非常に活発化し、1 - 3 日ほど磁気嵐が続く可能性があるとして「臨時情報」を発表した。 発表によると、最大規模の爆発(フレア)が 7 日に発生し、短波を使う通信や放送に一時的に支障が出た。 今後、さらに大きなフレアが発生して人工衛星や通信などに障害が出る恐れもあるため、注意を呼びかけている。 (竹石涼子、asahi = 3-8-12)

要請なくても被災地へ物資 プッシュ型体制づくり求める

閣僚や有識者らで作る防災対策推進検討会議は 7 日、東日本大震災の教訓を踏まえた今後の防災対策について中間報告をまとめた。 市町村が救助要請を出せないほど被災した場合も想定し、被災地から支援要請がなくても国や他の自治体が物資を送る「プッシュ型」と呼ばれる体制づくりを求めた。

報告書では、災害発生から数日間は、特にスピードを重視し、細かいニーズを把握するよりも、急いで食料や水を送る必要があると指摘した。 災害が懸念される地域では、国や地方自治体、物流事業者などで作る協議会をあらかじめ設け、有事の物流支援について考えておくべきだとした。

生活物資についても、行政と事業者が緊急時に在庫情報などを共有する取り組みが必要だとした。 避難所の運営や必要な物資の判断、地域防災計画の策定といった場で、女性の参画を推進することを求めた。 (asahi = 3-7-12)

ウナギ暴騰、稚魚が記録的不漁 土用の丑の日ピンチ

鰻(うなぎ)の価格が暴騰している。 養殖の原料となる稚魚の記録的な不漁の影響で仕入れ値が上がり、うな重などの値上げに踏み切る専門店が相次ぐ。 7 月の「土用の丑(うし)」には蒲焼(かばや)きが手の届かないものになりかねない状況だ。

「今週も仕入れ値が 300 円上がる。 この先どこまでいくのか ・・・。」 東京都内で 3 店舗を経営する蒲焼き店「神田きくかわ」社長の葛岡時恵さん (71) は嘆く。 今年に入って問屋の値上げは次で 8 回目。 特に高騰が著しい中国産は 1 キロ 5 尾で 5,850 円と 8 回で計 1,950 円上がり、3 年前の暮れから 5 倍近くになった。 (asahi = 3-6-12)

桜の開花、全国的に遅め ウェザーニューズ予想

気象情報会社ウェザーニューズは 5 日、全国 2 万カ所の桜の開花予想を発表した。 つぼみが開花準備を始める 2 月が寒かったことから、全国的に過去 5 年の平均よりも遅い開花となる見込みだという。 3 月 1 日 - 3 日に全国で 1,500 本超の桜について、つぼみの状況を調査。 その結果などを踏まえて開花時期を予測した。 開花は 3 月下旬から、四国の太平洋側や九州南部で始まり、短期間で西日本、東日本へと広がると見られる。 (asahi = 3-6-12)

第 1 回桜開花予想 - ウェザーニューズ

◇ ◇ ◇

今冬、やっぱり雪深かった 17 地点で記録更新

気象庁は 1 1日、今冬(昨年 12 月 - 2 月)の天候についてのまとめを発表した。 寒気の緩みが弱いまま冷えこみが続き、雪が積もりやすい状態も継続。 ここ 10 年間でみると、日本海側では 6 年前の「平成 18 年豪雪」に次ぐ水準の積雪となり、17 地点で積雪の最深記録を更新した。

気象庁によると、今冬は西高東低の冬型の気圧配置が強かったうえ、ブロッキング高気圧なども発生。 寒気が入り込みやすく、停滞しやすい状態が続いた。 そのため、北日本、東日本、西日本の 3 地域とも 3 カ月連続で月平均気温が平年より低く、寒気が緩むタイミングがあまりなかった。

平年の冬の気温との差でみると、北日本ではマイナス 1.3 度となり、ここ 10 年間で一番寒かった。 東日本ではマイナス 0.9 度、西日本ではマイナス 0.7 度で、いずれもここ 10 年間で 2 番目の寒さだった。 (asahi = 3-1-12)

◇ ◇ ◇

今冬の寒さ、長く厳しく … 平年 2 倍の積雪地点も

この冬は寒気の緩みが弱く、昨年 12 月から今月までの 3 カ月にわたって、北日本、東日本、西日本の 3 地域とも、月平均気温が平年よりも低い状況が続いたことが、気象庁のまとめで分かった。 1985 - 86 年のシーズン以来の長期間にわたる低温傾向となった。

豪雪地帯とされる各地で、今月 19 日までの降雪量を累積した値の平均は、過去 5 年の平均値 362 センチを 25% 上回る 451 センチだった。 寒気の緩みが弱いため雪が溶けにくく、積もりやすい状態が続いたため、積雪の深さは、311 の観測地点のうち 67 地点で、平年の 2 倍以上となった。 こうして長く続いた低温傾向の影響で、梅などの開花も遅れている。

気象庁によると、24 日までに梅が開花した 19 地点のうち、17 地点で平年よりも遅い開花を記録した。 長崎県や宮崎県、高知県では観測史上最も遅い開花となり、いずれも平年より 3 週間以上遅れた。 まだ開花していない残りの観測地点の中でも、半分以上がすでに平年の開花時期を過ぎている。 (asahi = 2-27-12)

◇ ◇ ◇

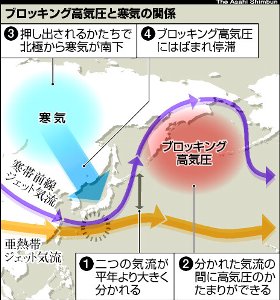

「ブロッキング高気圧」が寒気足止め 2 月上旬まで影響

零下 36 度を下回る寒気が日本列島に流れこんだ状態が続いている。 影響は 2 月上旬まで続くと見られ、気象庁は雪害や冷え込みへの注意を呼びかけている。

26 日も冷え込みと降雪は緩まず、約 900 カ所の気象庁の観測点のうち、800 カ所超で冬日(最低気温 0 度未満)、380 カ所超で真冬日(最高気温 0 度未満)を記録した。 24 時間当たりの降雪が 70 センチを超える地点も出た。 最高気温は、データのある全観測点で、その地点で最も寒い時期なみの水準を下回った。

寒気停滞の一因が、日本の北東にできた「ブロッキング高気圧」だ。北半球を蛇行する二つのジェット気流が日本付近で合流した後、今年はすぐ分流。 両者の間に高気圧ができた。 それに押し出されるかたちで今月中旬、北極周辺の寒気が南下。 23 日ごろから日本も影響を強く受け始めた。

しかし寒気は南東に押し出された後、日本周辺でブロッキング高気圧に今度は行く手を阻まれ、立ち往生。 ブロッキング高気圧が寒気の「押し出し役」と「留め役」を兼ねたため、低温傾向と降雪が続いている。 (asahi = 1-27-12)

「津波です。 震災を思い出して。」 NHK が新災害報道方針

「東日本大震災を思い出してください - - !」 今後、大津波警報が出た際、NHK のアナウンサーはこう呼びかけて避難を促すことになった。

NHK によると、「命を守るために一刻も早く逃げてください」などの文言を新設したほか、これまでの見ている人を落ち着かせようとする口調はやめる。 従来の呼びかける文言は、命令調や断定調に変えた。 例えば、「高いところへ逃げて下さい」 → 「高いところへ逃げること」、「津波は急に高くなることがあります」 → 「津波は急に高くなります」とする。 1 年前の震災報道の教訓から、昨年 11 月に新たな方針を定めた。

NHK の松本正之会長は 1 日の定例会見で「もっと切迫感を持って伝えられなかったかと議論した」と明かした。 担当者は「テレビ見てる暇があったらすぐに逃げて、と伝えたい」と新方針の狙いを説明する。 また、赤地に白抜きで「すぐ避難を!」と書かれた大きなテロップを画面右上に表示するなど、ワンセグの小さな画面で見ている人のための対策も打っていくという。 (田玉恵美、asahi = 3-2-12)

玄米セシウム 7 割除去 精米後、水で研げば効果 放医研

放射能で汚染された玄米を精米して水で研ぐと、放射性セシウムを 7 割以上除去できることが、放射線医学総合研究所の田上恵子さんの研究でわかった。 現在、国の暫定基準値を超える米は市場に出回っていないが、心配な人はよく水で洗うことで、汚染を除けるという。

福島県内で採れた約 200 ベクレルのセシウムで汚染された玄米と、82 - 98% に精製された米を水が透明になるまで、研いだ後の米のセシウム濃度を比べた。 その結果、一般の白米と同じく 91% まで精製した後に米を研ぐと、73% のセシウムを除去することができた。 精製割合を 80% 台にしても、除去率はほとんど変わらなかった。

田上さんは「国の検査は玄米で測っており、たとえ数十ベクレルの値が出ていても白米を研げば、3 分の 1 以下になる。 安心して食べて欲しい。」と話している。 (asahi = 2-29-12)

BS、新たに 6 チャンネル開局 17 日にもう 1 局

BS デジタル放送で、新たに 6 チャンネルが 3 月 1 日から放送を始める。 JSPORTS が 2 チャンネル、BS 釣りビジョン、イマジカ BS、BS 日本映画専門チャンネル、ディズニー・チャンネルが各 1 チャンネル。 17 日に Dlife (ディーライフ)が開局し、全 31 チャンネルが出そろう。 アナログ放送終了に伴い、BS は空いた帯域を利用してチャンネルが増えている。 昨年 10 月には BS アニマックス、BS スカパー! など 12 チャンネルが先行して開局している。 (asahi = 2-29-12)

「勝ち組」はジコチュー? 米研究者ら実験で確認

お金持ちで高学歴、社会的地位も高い「勝ち組」ほど、ルールを守らず反倫理的な振る舞いをする - -。 米国とカナダの研究チームが、延べ約 1 千人を対象にした 7 種類の実験と調査から、こう結論づけた。 28 日の米科学アカデミー紀要に発表する。 実験は心理学などの専門家らが行った。 まず「ゲーム」と偽って、サイコロの目に応じて賞金を出す心理学的な実験をした。 この結果、社会的な階層が高い人ほど、自分に有利になるよう実際より高い点数を申告する割合が多かった。

ほかに、企業の採用面接官の役割を演じてもらう実験で、企業側に不利な条件を隠し通せる人の割合も、社会的階層が高い人ほど統計的に有意に多かった。 別の実験では、休憩時に「子供用に用意された」キャンディーをたくさんポケットに入れる人の割合も同じ結果が出た。 (asahi = 2-28-12)

脱法ドラッグ 6 品から麻薬成分 東京都、提出呼びかけ

東京都は 28 日、合法として売られていた「脱法ドラッグ」 6 品から、所持や使用などが禁止されている麻薬成分が検出されたと発表した。 所持者は 3 月 23 日までに、都道府県の麻薬担当部署に申し出て、任意提出するよう呼びかけている。

商品名は「GT XXX COCO」、「GT Mebius」、「GT 666 Loversβ」、「GT XXX」、「GT 666 COCA」、「TRINITY」。 芳香剤などとして小瓶や袋詰めで売られているが、検査の結果、通称「AMT」などの麻薬成分が見つかった。 摂取すると意識障害や呼吸困難の恐れがあるという。 商品には製造元や販売元が書かれておらず、都が麻薬取締法違反の疑いで流通経路を捜査している。 都の申し出窓口は薬務課麻薬対策係(03・5320・4505)。 (asahi = 2-28-12)

電気・ガス、4 月に全社値上げ 8 - 41 円

電力 10 社と都市ガス大手 4 社は 27 日、4 月の電気・ガス料金を発表した。 原油、液化天然ガス (LNG)、石炭の輸入価格を料金に反映する「燃料費調整制度」に基づく変更で、全社で値上がりする。 電気は値上げ幅は 17 - 41 円で、太陽光発電の普及に伴い、「太陽光発電促進付加金」が前月より 3 - 24 円引き上げられた。 ガスの値上げ幅は 8 - 11 円。

4 月分の料金に反映されるのは、昨年 11 から 3 カ月間の燃料の輸入価格。 3 月分に反映される輸入価格より、原油が 1.0%、LNG が 0.5%、石炭が 1.1% 上がった。 太陽光発電の促進付加金は、毎年 4 月に改定される。 (asahi = 2-27-12)

マアナゴ産卵海域、沖ノ鳥島南方沖と判明 資源管理に光

すしや天ぷらなどの食材として人気がある「マアナゴ」が産卵する場所は、沖ノ鳥島の南方沖にあることがわかった。 近年の調査で、ウナギの産卵場はマリアナ諸島沖と判明しているが、マアナゴについてはよく分かっていなかった。 水産総合研究センターと東京大、九州大の研究チームが調査結果を発表した。

研究チームは、船を使った太平洋のウナギ産卵場調査で、2008 年 6 月から 9 月に網に入ったサンプルを詳しく分析。 この中に、「プレレプトセファルス」と呼ばれる誕生直後のマアナゴが計 8 匹含まれていることを、DNA 鑑定で突き止めた。 (asahi = 2-26-12)

食品表示を一元化へ 消費者庁、3 法を見直し

食品の品質や安全に関わる表示ルールについて、消費者庁は制度の抜本的な見直しに乗り出す。 現行制度は、三つの法律に基づく表示が混在し、わかりにくさが指摘されている。 そのため、3 法を一元化して新たに食品表示新法をつくり、表示内容や形式も見直す。 来年の国会への法案提出を目指している。

現行の表示制度は、「JAS 法」、「食品衛生法」、「健康増進法」の 3 法が根拠になっている。 見直すのは、菓子類やインスタント食品、冷凍食品、調味料、総菜、飲料など容器包装された加工食品だ。

JAS 法は、原材料名や遺伝子組み換え、消費期限、販売者など品質に関する表示を定める。 食品衛生法は、アレルギー物質食品、添加物、消費期限など、安全性に関する表示。 健康増進法では、エネルギーやたんぱく質・炭水化物などの栄養成分などを表示している。 (asahi = 2-22-12)

全学校に危機管理マニュアル 文科省が安全教育計画案

文部科学省は 20 日、全ての学校で危機管理マニュアルを策定することや、教員養成課程での安全教育の充実を求める計画案をまとめた。 成果を検証し、5 年後をめどに見直す考えだ。

中央教育審議会の学校安全部会で素案を示した。 東日本大震災では、避難場所が危険であることを子ども自らが判断し、さらに安全な場所に避難した例があるとして、「主体的に行動する態度を育成する教育が必要」と指摘。 保健・体育の授業だけでは不十分で、他の教科やホームルーム、特別活動の時間を使うことも考えられるとしている。

学校安全計画をつくることは学校保健安全法で義務付けられているが、2010 年度末現在、全国の幼稚園、小中高校の約 8% が策定しておらず、危機管理マニュアルとともに全校で早期の策定を求める。 また、災害対応では地域との連携が重要だとして、どのような条件で保護者に子どもを引き渡すのか、詳細に決めるべきだとしている。

「教える側」の対策として、教員養成カリキュラムで安全教育を増やすことを大学に期待。 自治体には、受講すれば何らかの資格が取得できるようにするなど、教職員の研修を工夫するよう求めている。 (asahi = 2-21-12)

野菜高騰でホクホク コンビニ大手、1 月の売上アップ

1 月の大手コンビニエンスストア 10 社の全国の売上高は、既存店ベースで前年同月比 1.7% 増の 6,313 億円だったと日本フランチャイズチェーン協会が 20 日発表した。 来店客数は同 0.01% 増の 10 億 3,068 万人、客 1 人あたりの売上高は同 1.7% 増の 612 円と、いずれも増えた。

協会によると、寒くて乾燥した天気が続き、野菜が高騰したため、いつも同じ金額で買えるコンビニの野菜や総菜がよく売れた。 また、2010 年に増税されたたばこの売上高のアップも好調の一因となった。 (asahi = 2-20-12)

休眠郵貯、20 年で消滅 国庫に年間最大 234 億円

政府が金融機関の「休眠口座」の活用を検討しているなか、20 年間一度も払い戻さなかったために貯金者の権利が消えてしまった民営化前の郵便貯金が、年間で最大 234 億円に上っている。 「自分の貯金をもう一度確認してほしい」と、管理する独立行政法人は呼びかけている。

2007 年の民営化前の貯金を管理する郵便貯金・簡易生命保険管理機構によると、定額貯金は満期日から 10 年間放置されると「睡眠」状態とされ、さらに 10 年間払い戻しがないと貯金者は権利を失う。 他の金融機関は期限を設けずに払い戻しに応じるが、郵便貯金は旧郵便貯金法によって権利消滅の期限を規定しているためだ。

総務省の担当者は「民営化前の郵便貯金には民間金融機関と違って政府保証がついていたため、いつまでも保証し続けるわけにもいかず、どこかで権利関係を整理する必要があった。 コスト削減の狙いもあったのだろう。」という。

権利が消えた貯金は 06 年度から 09 年度にかけて毎年、30 億 - 60 億円ほど発生。 特に 10 年度は、高金利で預け入れが集中した 1980 年度の定額貯金の「10 年満期」から 20 年となり、この 1 年間だけで 234 億円に上った。 金はいったん機構の収入になった後、国に納付されるという。 (asahi = 2-17-12)

振り込め詐欺犯、うそを指示 銀行で「家改築」、「被災」

詐欺事件

記事コピー (asahi = 11-12-11 〜 2-14-12)

生涯学習に「人生の締めくくり方も」 文科省有識者会議

生涯学習のあり方を話し合う文部科学省の有識者会議が近く、「人生の締めくくり方の学びも必要」と、死生観に言及した異例の報告書をまとめる。 50 年後には高齢者 1 人を現役世代 1.3 人で支える状況になるとの推計が出て、税と社会保障の一体改革の議論も注目されており、担当者は「教育分野でも『死はデリケートな話題だから』と避け続けるわけにはいかない」という。

「超高齢社会における生涯学習の在り方に関する検討会(座長・秋山弘子東大特任教授)」で 3 日、報告書の素案が提案された。 生涯学習は趣味や教養的なイメージがあるが、地域活動や社会貢献活動も重要な柱だ。 報告書案では、ボランティア活動への参加、インターネットなど ICT リテラシー(情報通信技術を使う能力)の学習の促進などを盛り込むとともに、「人生の締めくくり方に関する学び」と題する一項目を設けた。 (asahi = 2-5-12)

12 月消費支出、久々のプラス 太陽光発電・冬服伸びる

昨年 12 月の 1 世帯あたりの消費支出(単身世帯を除く)は 32 万 7,949 円で、物価変動を除いた実質で前年同月を 0.5% 上回った。 プラスになるのは東日本大震災前の昨年 2 月以来、10 か月ぶり。 総務省が 31 日、家計調査(速報)として発表した。

太陽光発電設備の導入が広がったほか、厳しい寒さで冬物衣料が伸びたことも大きい。 一方、家電エコポイント制度が終わった反動減でテレビは落ち込んだ。 総務省は、基調判断を「下げ止まりつつある」から「おおむね横ばい」に上方修正した。 (asahi = 1-31-12)

◇ ◇ ◇

消費者態度指数 3 カ月ぶり上昇 エコカー補助復活好影響

内閣府が 16 日に発表した昨年 12 月の消費動向調査によると、消費者の暮らし向きなどの意識を示す消費者態度指数は 38.9 で、前月より 0.8 ポイント上昇した。 前月を上回るのは 3 カ月ぶり。 エコカー補助金の復活が決まり、自動車などの購買意欲が高まったようだ。

また、10 - 12 月に海外旅行に出かけた世帯の割合は 4.5%。 歴史的な円高水準が後押しし、7 - 9 月に続いて増えた。 指数は単身世帯を除く一般世帯の季節調整済みのもの。 調査は 12 月 15 日を基準とし、3,360 世帯から回答を得た。 (asahi = 1-16-12)

50 年後の出生率、上方修正 1.35 人口問題研が推計

国立社会保障・人口問題研究所は 30 日、2060 年までの将来推計人口を公表した。 48 年に総人口が 1 億人を割り、60 年には 8,674 万人まで減る見通し。 一方、女性が生涯に産む子どもの数(合計特殊出生率)の 50 年後の見通しは 1.35 で、06 年の前回推計の 1.26 から上方修正した。 ただ、少子高齢化や厳しい人口減が続く傾向は変わっていない。

人口推計の土台となる出生率は、10 年時点で 1.39。 今後は低下基調で、20 年代前半に 1.33 程度になるものの、その後は安定し、60 年まで 1.35 前後で推移するとみている。

今回、出生率の見通しを上方修正したのは、この数年の出生率の回復を反映したため。 55 年までを推計した前回は、2000 年代前半の出生率の落ち込みを、出産意欲を持たない女性の増加ととらえ、その基調が続くとみていた。 しかしその後、30 歳代半ば以降の「駆け込み出産」傾向がわかり、こうした女性は意欲を失ったのではなく、厳しい雇用・経済情勢のため先延ばししていただけだったとの見方に修正した。 (asahi = 1-30-12)