地方議員、8 年で 39% 減 報酬は微減 朝日新聞社調査

地方議員の定数は 2003 年からの 8 年間で 39% 減ったが、1 人あたりの議員報酬の平均月額は 4% 減にとどまっていることが朝日新聞の全国自治体議会アンケートで分かった。 議員数は大幅にリストラしたものの、議員の待遇はほとんど変わっていない実態が明らかになった。 アンケートは 1 月に実施。 全国 1,797 の地方議会すべてから回答を得た。

今年 1 月 1 日の全議会の定数は 3 万 6,449 人。 そのうちの都道府県・政令指定市は 3,979 人で 8 年前に比べて 14% 減だったが、市区町村は 3 万 2,470 人で 41% も減った。 市区町村の減少幅が大きいのは「平成の大合併」で、自治体数が 03 年の 3,200 余から 1,700 台に減った影響が大きい。

1999 年以降に「合併した」と回答した約 600 議会に限ると、削減率は 58%。 減少幅が全国最大の新潟市は、この 8 年間で 13 市町村と合併。 03 年当時の旧市町村の議員定数を足すと 314 だったが、今は 56 で、82% も減った。 「合併しなかった」と回答した約 1,200 議会の削減率は 14%。 その中で、削減数が最多だったのは財政難に陥った岩手県藤沢町の 12 で、定数を 22 から 10 にまで減らした。

都道府県別でみると、新潟県内の地方議員数の減少幅が 65% で最大。 50% 以上は長崎、愛媛、広島、島根、山口、大分、岡山、鹿児島など西日本が多かった。 大都市圏ほど減少幅が小さい傾向があり、最小は東京の 4%。 大阪も 8% だった。 なぜ定数を減らしたかを複数回答で問うと、「議員の自主的な判断 (40%)」、「財政が苦しいから (27%)」、「住民から要望があった (15%)」、「近隣自治体の動きに合わせた (14%)」の順だった。

一方、1 月時点の議員報酬の平均月額は 32 万 132 円。 都道府県・政令指定市は 79 万 9,044 円で、8 年前と比べると 3% 減。 市区は 41 万 825 円で 5% 減、町村は 21 万 381 円で 4% 減だった。 (asahi = 2-13-11)

◇ ◇ ◇

だらしないね地方議会 言いなり 5 割、議員提案なし 9 割

全国の地方議会のうち、首長が提出した議案をこの 4 年間で一本も修正や否決していない「丸のみ」議会は 50%、議員提案の政策条例が一つもない「無提案」議会が 91%、議員個人の議案への賛否を明らかにしない「非公開」議会が 84% - -。 朝日新聞の全国自治体議会アンケートで、こんな議会のていたらくがはっきりした。 いずれにも当てはまる「3 ない議会」は全体の 3 分の 1 に及ぶ。

アンケートは 1 月、都道府県と市区町村の計 1,797 の議会を対象に実施した。 回収率は 100% だった。 2007 年 1 月からの 4 年間で、首長提案の議案数は 1 議会あたり平均 414 本。 修正または否決が 3 本以下の議会が全体の 82% を占めた。

地方分権に伴い、議員には住民のくらしに即した条例づくりが求められるが、4 年間で議員提案の政策条例の制定数が 1 本以下の議会が 98% にのぼった。 個々の議員の議案への賛否は、議員の評価に不可欠な情報だが、公開している議会は 16% しかなかった。

「行政監視」、「政策立案」、「情報公開」のすべてが不十分な議会は全国で 653 議会。 京都、兵庫、広島、香川、福岡の 5 府県議会のほか、県庁所在地では福島、宇都宮、甲府、富山、金沢、和歌山、松江、松山、佐賀、大分、鹿児島の 11 市議会が該当した。 (asahi = 2-12-11)

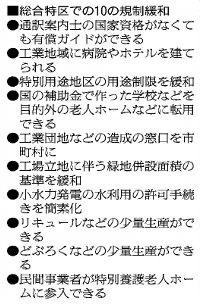

特養に民間参入など 10 項目の規制緩和 総合特区法案

地域活性化のため、菅政権が検討している「総合特区法案」の内容がわかった。 観光や医療などの成長分野に取り組む地域を特区に指定し、民間企業による特別養護老人ホームへの参入を解禁するなど 10 項目の規制緩和の特例措置を盛り込んだ。 15 日に閣議決定し、今国会に提出する。

特区は、特定の地域に限って、規制を緩和したり、税制上の優遇措置をとったりするもの。 法案は、国際競争力の高い産業を育てるための「国際戦略総合特区」と、地域の先進的な取り組みを支援する「地域活性化総合特区」の二つに分け、全国 10 地域の指定を想定している。

特区内で認める規制緩和としては、サービス水準や安全性を保つために、社会福祉法人などに限っている特別養護老人ホームの開設や運営について、一定の条件を満たせば民間企業も参入できるようにする。 民間の参入を促し、深刻化する「施設不足」の解消につなげるのがねらいだ。

また、日本の病院で高い水準の治療を受けたいという外国人の要望に応え、日本を訪れる人を増やす「医療ツーリズム」の観点から、工業地域の用途規制をゆるめ、建築基準法で禁じている工業地域での病院や宿泊施設の建設をできるようにする。

こうした計 10 項目の特例措置以外の規制緩和も進めるため、特区を設ける地方自治体が国に要望を伝える「国と地方の協議会」を設置。 自治体が、条例制定を通じて、国の政省令の特例措置を求めることができるようにする。 税制の優遇策としては、特区内の企業が機械や設備を新たに取得したとき、法人税を減税する仕組みを導入。 貧困や森林再生などの社会問題に取り組む中小企業に出資した個人が、所得控除を受けられる制度もつくる。 (asahi = 2-10-11)

河村氏の手法は「邪道」 片山総務相が批判

片山善博総務相は 8 日午前の記者会見で、名古屋市の河村たかし市長が市長選など「トリプル投票」を制したことについて「市長を辞めて、また選挙に出て、いやが応でも関心をもり立てるというのは邪道だ」と述べ、河村氏の一連の手法を批判した。

片山氏は河村氏が市民税減税を公約に掲げていることについても「私が首長なら、行政改革を一生懸命やり、自治体が抱える巨額債務を減らす方に振り向ける。 巨額債務があるのに減税するのは、長期的な財政運営の観点からいかがなものか。」と語った。 そのうえで片山氏は「名古屋市民、愛知県民の信託を受けた皆さんは、自らの掲げたことを誠実に実行し、それをまた有権者が評価、判定すると思う」と語った。 (asahi = 2-8-11)

◇ ◇ ◇

名古屋トリプル投票 河村・大村氏が当選、市議会は解散

名古屋市長選、愛知県知事選、名古屋市議会の解散の是非を問う住民投票が 6 日、投開票された。 市長選では地域政党「減税日本」代表の河村たかし氏 (62) が再選を果たし、知事選では同党推薦の大村秀章氏 (50) が初当選。 河村氏が主導した住民投票は賛成多数で、政令指定市で初めてリコールが成立し、即日解散された。 4 月の統一地方選を前に、支援した候補が惨敗した民主、自民の 2 大政党には大きな打撃となった。

河村氏は地域政党「大阪維新の会」代表の大阪府の橋下徹知事と連携しており、4 月の大阪府議選や大阪市議選で過半数獲得をめざす橋下知事への追い風となりそうだ。 一方、政権運営に行き詰まりを見せ始めている菅直人首相は厳しい結果を突きつけられた形だ。

河村氏は、公約の市民税の 10% 恒久減税が民主、自民が多数を占める市議会に否決されたため、任期を 2 年以上残して 1 月に辞職し、出直し市長選に臨んだ。 さらに市議報酬の半減をめぐって対立を深めた河村氏はリコール運動を仕掛け、住民投票実施にこぎつけた。

市議会側は減税は 1 年限りとし、報酬半減にも消極的で「庶民革命 vs. 保身議会」との河村氏の訴えが、有権者をとらえたようだ。 知事選でも河村氏は自民党前衆院議員で知名度の高い大村氏を擁立し、二人三脚で支持を広げた。 愛知県は 2009 年の衆院選で民主が 15 小選挙区を独占した「民主王国」。 王国の崩壊は地方組織の脆弱ぶりを改めて露呈したことになり、4 月の統一選でも厳しい戦いを強いられるのは必至だ。

政権奪還を目指す自民も市長選では独自候補を擁立できず、民主の推薦候補を支援せざるを得なかった。 知事選では支援候補がいたが、一部の国会議員は大村氏支持に流れ、野党転落後の求心力の低下を印象づけた。 参院選で躍進したみんなの党も支持は広がらなかった。 市長選は自主投票、知事選は大村氏を県本部支持とした公明党を除くと、主要政党はすべて敗北したことになる。

出直し名古屋市議選は 3 月 13 日に投開票される。 河村氏は「減税日本」から約 40 人を擁立し、定数 75 の過半数確保をめざす。 大村氏も独自の地域政党「日本一愛知の会」から統一選の愛知県議選に候補を立てる予定だ。

4 月の統一選では、愛知や大阪だけでなく、こうした地域政党が相次いで誕生する可能性もある。 ただ、愛知や大阪の地域政党の動きは圧倒的な人気を誇る河村、橋下両氏の発信力に負うところが大きいこともあり、どれだけ広がりを見せるかは未知数だ。 投票率は、名古屋市長選が 54.14% (2009 年 50.54%)、愛知県知事選が 52.52% (07 年 52.11%)だった。 (asahi = 2-6-11)

バレンタイン「いい予感」 イヨカンスイーツ考案

14 日のバレンタインデーを前に、愛媛県などがイヨカンを使ったスイーツを売りだそうと取り組んでいる。 イヨカンを使ったケーキや焼き菓子を、16 の協力社が考案。 今年はイヨカンスイーツで距離が縮まる、「いい予感?」

6 日、愛媛県松山市居相 4 丁目の洋菓子店「ルフランルフラン」に、新商品「POM (ポン)」が並んだ。 イヨカンとクリームチーズを使ったオリジナルケーキ。 同店ではイヨカンを使ったケーキは初の試みだ。 カラフルな商品がそろうショーケースの中でもイヨカンのオレンジ色は存在感を放つ。 初日に作った 12 個は、昼過ぎには完売となった。

バレンタインデーのプレゼントを考えている同市の会社員武田有紀さん (24) は試しに購入。 「イヨカンを使ったケーキは珍しい。 甘さ控えめで意外性もあるし、今年はイヨカンスイーツもありかな。」と話した。

県などが県産農産物の PR と消費拡大を目的に実施している「えひめスイーツプロジェクト」として取り組む「いよかんキャンペーン」の第 2 弾。 県内 16 社の協力店に県産イヨカンを使ったバレンタインデー向けのオリジナルスイーツを考えてもらい 129 店舗で販売している。 その名も、「今年のバレンタインは『いい予感』キャンペーン」だ。

愛媛を代表する柑橘(かんきつ)のイヨカンだが、むきづらいなどの理由で人気は低迷気味。 農水省によると、県内では栽培面積ベースでピークの 88 年に約 8,150 ヘクタールだったものが 08 年には約 3,372 ヘクタールまで減少している。

だが、県ブランド戦略課は、「イヨカンは皮を煮詰めても香りが飛びにくく、チョコレートなどとも合い、スイーツに適している」と PR する。 これまで農家の人が、自宅消費していたような形の悪い規格外品でも使用出来るので、今後、イヨカンスイーツが広がれば農家にとっても大きなメリットとなるという。

松山市久万ノ台の市中央卸売市場内にある創作餅菓子工房「もち平」では、イヨカンを使った大福「シトラスの初恋」を販売。 温州ミカンの果肉入りの生クリームを、イヨカンのマーマレードを加えたあんと、ミカンの皮を練り込んだ求肥で二重に包んでいる。 平井慎司社長 (52) は「作る課程で、イヨカンの香りの良さははんぱじゃないことを再認識した。 愛媛を代表する大福になって欲しい。」と話している。

キャンペーンは 14 日まで。 詳細はえひめスイーツプロジェクトホームページ(http://www.ehime-sweets.com/)。 (河原夏季、中田絢子、asahi = 2-7-11)

「今年のバレンタインは『いい予感』キャンペーン」商品名(協力店 = 五十音順)

▽ とれたて伊予柑マドレーヌ(一六本舗/松山市など)、▽ 伊予柑のザッハトルテ(菓子の実/松山市)、▽ いい予感(菓子夢/松山市)、▽ いよかん生ロール(菓舗マルズミ/今治市)、▽ いよかんショコラ(グーテ・ド・ママン/松山市)、▽ えひめのセレブみかんどーなつ(創作お菓子アトリエ あん庵(あん)/松山市)、▽ 伊予柑露(ハタダ/新居浜市など)、▽ いよひめのハートパウンド(ベティ・クロッカーズ一番町/松山市)、▽ 彼のハートはチョコっといいよかん(パティスリー ペ・ペール/今治市)、▽ 南蛮焼菓子マルコボーロ愛媛みかん味(パティスリーミカンカフェ/松山市)、▽ 生チョコロン(フェアリー・テール/西条市)、▽ 伊予柑の白いザッハトルテ(プティ・クリフ/久万高原町)、▽ いよかんシフォン(母恵夢/東温市など)、▽ シトラスの初恋(もち平/松山市)、▽ 香果餅(このみもち)〜いよかん〜(落彩 sweets factory/松山市)、▽ POM (ルフランルフラン/松山市)

霧島のホテル悲鳴 キャンセル 2 万人 新燃岳噴火の影響

宮崎、鹿児島県境の霧島連山・新燃岳の噴火以降、火口の南側に位置する鹿児島県霧島市のホテルや旅館の宿泊キャンセルは計約 2 万人にのぼることが 7 日、霧島市観光協会のまとめでわかった。 新燃岳に近い霧島温泉郷のホテルなどが大半とみられる。

市観光協会に加盟するホテルや旅館 66 施設のうち 29 施設からの回答をまとめた。 協会によると、1 月 26 日の噴火から 2 月 6 日以降分を含めた宿泊キャンセルは 1 万 9,918 人、日帰りのキャンセルも 1,949 人にのぼっている。 2 月に入って急増したという。 霧島市を訪れる宿泊客は年約 110 万人で、春から観光シーズンに入る。 市観光協会は「火口から 4 キロの立ち入り規制区域内の 2 施設以外では、降灰もなく、通常通り営業しています。」と話している。 (asahi = 2-7-11)

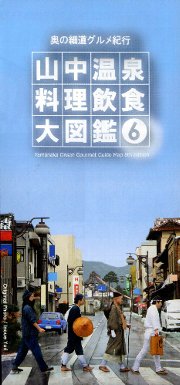

山中温泉、ノリノリビートルズマップ ファンに大受け

石川県加賀市山中温泉の飲食店を紹介したマップが、ビートルズなどのレコードジャケットを模したパロディー写真をちりばめ、評判になっている。 昨秋から製作してきた最新版が今月完成し、温泉街で無料配布が始まったほか、入手を希望する問い合わせが全国の音楽ファンから相次いでいるという。

マップは、温泉街の飲食店や喫茶店など 33 店(1 月現在)が加盟する山中温泉料飲業協同組合発行の「山中温泉料理飲食大図鑑」。 10 年前に発行した初版は温泉街のイラストマップと加盟店の紹介を載せただけだったが、作成した約 1 万部の在庫がなくなるのに合わせて、ほぼ 2 年おきに改訂してきた。

往年の名盤を模した写真を最初に掲載したのは 2008 年末発行の前々作の地図。 製作委員の 1 人で中華料理店主の二木克治さん (42) は「ただ地図を作るのでは面白くないと、夜中の会議で『ノリ』で決まった」と振り返る。 「ビートルズ世代ど真ん中」というすし店主の日比野顕一さん (56) らと知恵を出し合った。 ビートルズのメンバーを山中温泉に長期滞在した松尾芭蕉らに置き換え、日比野さんら自身がモデルを務めて、温泉街でパロディー写真の撮影が始まった。

最初に掲載した写真で最も受けたのは、ビートルズのアルバム「アビイ・ロード」のジャケットを模して、町内の横断歩道で撮影した作品。 「ポール・マッカートニー役が裸足だったり、背景にフォルクスワーゲンが写っていたり。 コアなファンに伝わるよう、細部に徹底的にこだわりました。」と二木さん。

イーグルスの「ホテル・カリフォルニア」のパロディー写真なども使った 1 作目は地元紙で取り上げられて話題となり、在庫は従来の 2 倍のペースの 1 年足らずでなくなった。 山中版「アビイ・ロード」が採用され、09 年末に発行された 2 作目も、増刷分を含めて発行した 1 万 2,500 部が 1 年でほぼなくなり、昨年 10 月ごろから 3 作目に向けた準備が進められてきた。

13 日に関係者にお披露目された 3 作目のテーマは、ビートルズの最後のアルバム「レット・イット・ビー」。 同名映画の撮影のためにビルの屋上で行われたゲリラライブ「ルーフトップ・コンサート」もパロディー写真で再現し、レコードジャケットと同じ正方形に折り方を変えた地図の中面に収録した。

また、今回は地元の芸妓(げいぎ)にも参加を呼びかけ、3 人が撮影に初参加。 1960 年代に米国で活躍した女性コーラスグループ「シュープリームス」になりきった写真が "裏ジャケ" になっている。 最新版は 1 万 1 千部を製作し、組合加盟の 33 店や温泉街の主要施設で無料配布されている。 前作や前々作で地図を知った北海道や首都圏などの音楽ファンから「送ってほしい」といった問い合わせも相次いでいるという。

日比野さんらは「こんなに話題になるとは想像していなかった」と反響の大きさに驚きつつ、「笑ってもらった後は、地図を手に山中温泉に来てもらうのが目標」と話し、まだ白紙という次回作の製作にも意欲を見せている。 (長田豊、asahi = 1-30-11)

不況・高齢化・老朽化 豪雪時の国道封鎖、背景に三重苦

この冬、日本列島は記録的な大雪に見舞われている。 大渋滞や立ち往生を避けるため、国は早めに国道を封鎖する方針を打ち出した。 背景には、除雪を担ってきた建設業者が不況で減り、作業員が高齢化し、機械も老朽化したという事情もある。 「あの日、各社ともめいっぱいだった。」 年末年始、豪雪で大渋滞した鳥取県の国道 9 号。 地元の建設業社長が振り返った。

国道を管理する倉吉河川国道事務所は渋滞発生から 4 時間後、電話で地元の建設業者に助けを求めた。 だが、各社ともすでに市道などの除雪に出動しており、「手いっぱいで難しいと断られた。」 県建設業協会によると、ピーク時は約 100 社あった県中部の業者数は 51 社に減った。 残った業者は、負担がその分、重くなっているのだ。

県が除雪を委託している業者が所有する重機は 2005 年度の 130 台をピークに減り、81 台しかない。 「委託業者の数は変わっていないのに、重機が減っている。 経営状況が悪くて売却しているのでは。」 県道路企画課の湊正彦課長は話す。

全国の建設業界を不況が直撃している。 国土交通省によると、国や自治体が発注する公共事業と、民間工事の総額はピークの 84 兆円(1992 年度)から激減。 07 年度に 50 兆円を切り、「コンクリートから人へ」を旗印とした民主党政権の政策転換の影響もあり、10 年度は 40.7 兆円となる見通しだ。 鳥取県米子市にある建設会社の男性は「会社の売り上げもピーク時の半分」とこぼす。

新潟県上越市では昨年 2 - 3 月、県発注の除雪作業を担ってきた建設業者 2 社が相次いで倒産した。 降雪量で稼ぎが左右され、夜間の仕事が中心になる除雪は不人気だ。 群馬県の高崎河川国道事務所では 08 年度、国道の除雪業務の入札で応札業者が 1 社も出なかった。

除雪を担う就業者も減り続けている。 全国では 97 年度の 685 万人がピークで、現在は 493 万人だ。 高齢化も深刻だ。 97 年は 15 歳 - 34 歳が全体の 30.2%、55 歳以上は 24.1% だったが、現在は 15 - 34 歳が 23.8% に減少。 55 歳以上は 32.5% になり、逆転した。

除雪に使う重機も老朽化している。 青森県の業者は 92% が重機を持っているが、多くが登録から 10 年以上たっている。 群馬県も約 7 割、長野県も 8 割以上の業者が重機を持つが、3 割以上が 20 年以上たった車だ。 新潟県上越市で 40 年近く除雪をしてきた建築業大滝光好さん (59) の重機は 25 年前のものだ。 「機械がダメになった時がやめ時。 除雪の仕事だけでは、とても重機の買い替えができねえ。」 (中村瞬、鳴澤大、asahi = 1-30-11)

◇ ◇ ◇

山陰の雪、2 月には峠越す見通し 2 - 4 月気象庁予報

気象庁は 25 日、2 - 4 月の 3 カ月予報を発表した。 北日本の 3 - 4 月の平均気温は高めの傾向で、沖縄・奄美は期間を通じて低くなる見通し。 東、西日本は平年並みという。

1 月は全国的に平年を下回る寒さが続いたが、冬型の気圧配置はだんだん緩む見通し。 北日本の日本海側の雪は平年より少なめ。記録的大雪に見舞われている山陰を含む西日本の降水量は平年を下回り、降雪も峠を越える見通し。 乾燥が続く東日本の太平洋側は、2 月も平年より雨が少ない傾向が続くという。 (asahi = 1-25-11)

戸別所得補償、予算内に収まりそう 米価下落に歯止め

2010 年米の作況、不良

記事コピー (asahi = 10-18-10 〜 1-27-11)

日本でニュータウンがゴーストタウンに

失われた 20 年、日本に学ぶ

大阪のベッドタウン、千里ニュータウンの北部にある吹田市藤白台地区は、放射線状の区画に整備されている。 住宅地と緑地が共存する理想的な街づくりを実現したこの地区の中心部を訪れると、青い診療所の看板が目に付いた。 外科、内科など六つの診療科目が書かれており、住民が「医師村」と呼んでいる場所だ。

周辺の公民館では、高齢者たちがカラオケやダンスなどを楽しんでいた。 入り口で受付を担当していた高齢者に医師村について尋ねると、「今は内科、眼科、小児科だけが残っている」という答えが返ってきた。 9 年前に耳鼻咽喉(いんこう)科、4 年前には外科がなくなり、歯科は 2 年前、医師が高齢で目が悪くなったため廃業したという。

現在診療に当たっている内科医は 84 歳、小児科医は 82 歳、眼科医は 76 歳。 小児科医院は昨年 4 月から診療日を週 4 日(終日診療は週 2 日)に減らした。 受付担当者は「医師の気力がなくなり、子どもの数も減ったからだ」と語った。

大阪府北部にある千里ニュータウン(面積 1,160 ヘクタール)は、日本で初めて造成された大規模住宅地だ。 英国の田園都市をモデルとして、日本全国にニュータウン建設ブームをもたらすきっかけとなった場所だ。 1962 年の入居開始から 48 年が過ぎたが、全盛期の 78 年には人口 13 万人で、65 歳以上の高齢者の比率(高齢化率)は 3.5% にすぎなかった。

しかし 40 年後の現在、人口は 9 万人に減少した一方で、高齢化率は 29.9% に上昇した。 大阪を中心とする近畿地方の高齢化率 (23%) を大幅に上回る数字だ。 子どもの数が減り、1973 年に開校した北千里小学校は昨年廃校となった。 その上、医師の高齢化で、医療機関は 64 カ所から 46 カ所に減った。

千里ニュータウンでも比較的早い時期に建設された藤白台地区の高齢化率は 32% で、10 人中 3 人以上がお年寄りだ。 ここに住む三島ユキエさん(69・音訳)は、「アパートにエレベーターがなく、4 - 5 階まで上るのが困難で、空間があまりに広すぎる。 そのため晩年は都心の小さな住宅に引っ越す人も多い。」と話した。

日本のニュータウンは、40 代の世帯主を中心とする 4 人家族をモデルにして整備された。 しかし、世帯主は高齢になり、子どもは家を離れ、街全体が空洞化している。 周辺の不動産仲介業者は、「老朽化した建物を改築しているが、面積 80 平方メートルの物件で分譲価格は 4,000 万円前後なので、若い家族は依然として入居が難しいのではないか」と話した。

しかし、大阪府東部では全く逆の現象が起きている。 日本最大の中小企業集積地として知られる東大阪市。 中心部の高井田地区には工場の間にマンションが建ち並んでいる。 1990 年代後半から大阪の工業地帯に見られる「住工混在」現象だ。

高度成長末期の 1983 年に 1 万カ所を超えた東大阪市内の工場は、現在 6,000 カ所前後に減少している。 長期不況と円高の影響で廃業に追い込まれたり、海外に工場を移転するケースが増えたためだ。 その跡地にマンションが建設され、住宅と工場が混在するようになると、工場の騒音をめぐって住民らと対立するようになった。 快適なニュータウンは空洞化する一方で、一日中機械音が鳴り響く工場地帯に人々が集まるという怪現象が起きたのだ。

高井田地区の不動産仲介業者は、「住居環境が良くない分、住宅価格や家賃は比較にならないほど安い」と説明した。 東大阪市の面積 80 平方メートルの新築マンションは 2,300 万円ほど。 千里ニュータウンの半額にすぎない。 長期不況に突入後、社会に出た若い人々は、高額なニュータウンではなく、割安な工業地帯を選ぶ傾向にある。 高齢化と長期不況が重なって生まれた結果だ。

日本では、こうした現象が全国各地で見られる。 千里ニュータウンに続き、1971 年に日本最大規模(2,226 ヘクタール)で建設された東京の多摩ニュータウンも、1990 年以降は住民の高齢化と空洞化の問題を克服できずにいる。 東大阪市とほぼ同じ規模で、中小企業が密集する東京都大田区も、住工混在問題に頭を抱えている。 (韓国・朝鮮日報 = 1-26-11)

■ 住工混在地域とは

都市の中心部に工場と住宅が混在し、劣悪な住居環境を抱える地域を指す。 韓国の場合、以前のソウル市九老区九老洞、城東区聖水洞などが代表例だ。 通勤には便利だが、公害、環境汚染のため住宅価格が下落し、子どもの教育にも不利だ。 日本では若者が職場を求めて都市に押し寄せ、工場密集地域の周辺に大規模な住宅地が形成されている。 - 大阪 = 鮮于鉦(ソンウ・ジョン)特派員

秋葉原ホコ天再開、でも禁止事項ずらり 店主ら混乱警戒

無差別殺傷事件で中止されていた東京・秋葉原の歩行者天国(ホコ天)が 23 日、2 年 7 カ月ぶりに再開される。 一層のにぎわいを期待する地元商店主らにとって待ちに待った日だ。 一方で、逮捕者まで出た過激な路上パフォーマンスによる混乱防止に、住民や商店主らが頭をひねる。

「こちらもどうぞ - -。」 JR 秋葉原駅からホコ天になる中央通りに向かう途中の「秋葉原案内所」では、数日前からメード姿の女性ガイドが「秋葉マップ」とともに 1 枚のチラシを渡している。 タイトルは「歩行者天国のルール」。 安全・円滑に歩けるように「パフォーマンス」、「物品販売」、「自転車走行」、「ティッシュ、チラシ配布」といった禁止事項が並ぶ。

案内所を運営する鈴木禎さん (41) はホコ天のルールを知らずに来て騒ぎを起こす人に備えてこう話す。 「ホコ天自体はパトロールの商店主や警察が十分に目を光らせる。 駅前の広場や裏通りで騒ぎが起きるかもしれないので自分はそこを見回る。」 1973 年に始まった秋葉原のホコ天は、電気街に家電を買いに来る家族連れなどに親しまれていた。 パソコンやアニメ、ゲームの関連商品を売る店が増加して「オタク」の「聖地」として注目されると、コスプレ姿の人が目立つようになった。

路上ライブの騒音や、猛スピードで走行する自転車などのトラブルが頻発。 2007 年ごろから、きわどい服装の女性が写真を撮らせる過激パフォーマンスが問題化した。 下着の写真を撮らせた女性が都迷惑防止条例違反の疑いで逮捕され、その 2 カ月後に連続殺傷事件が起きた。

23 日に地元商店主や住民らが行うパトロールに加わる「秋葉原タウンマネジメント」の土本恵介総務部長 (62) は、「立ち止まって撮影させたり演奏したりする『人寄せ行為』はねばり強く注意する。」 警視庁関係者も「悪質な行為にはあらゆる法律で摘発を検討する」と警戒を強める。 自主パトロールと警察約 70 人で見回る。 ホコ天は 6 月まで試験的に実施され、問題がなければ続けることになっている。 (asahi = 1-23-11)

霞が関 → 自治体、出向最多の 1,666 人 10 年 8 月時点

各中央省庁から自治体への出向者が 1999 年の調査開始以来、最多の 1,666 人になった。 総務省が 21 日発表した昨年 8 月 15 日時点での集計によると、前年比で 49 人増えた。

省庁別の内訳で最も多かったのは国土交通省の 460 人。 次いで警察庁 450 人、総務省 299 人と続く。 出向先の役職別にみると、五つの省の中央官僚が 19 道県の副知事に就いていた。 片山善博総務相はこの日の閣僚懇談会で「自治体が必ずしも望まないのに、国の事実上の押し付けになることはあってはならない」と各閣僚に要請した。 (asahi = 1-21-11)

兵糧攻めに対抗「ふるさと納税」 名護市を支える運動

「ふるさと納税」制度をつかって、米軍普天間飛行場の移設に反対する沖縄県名護市に本土からエールを送ろうと、大学教授らが呼びかけている。 国は昨年末、同市への米軍再編交付金約 17 億円の不交付を決定。 兵糧攻めにする姿勢だ。 「ならば市民の寄付金で名護市を支えよう」という発想だ。

ふるさと納税は、都道府県や市町村への寄付制度。 出身地でなくても構わない。 自分の好きな自治体に 5 千円以上の寄付をすると、その額に応じて住民税や所得税が減額される。 税金の一部について、納付先を自分で選べる制度とも言える。 呼びかけているのは、雑誌「世界」の岡本厚編集長や翻訳家の池田香代子さん、古関彰一・独協大教授ら。 17 日に東京都千代田区の参院議員会館で会見が開かれた。

会見で、呼びかけ人の一人、新崎盛暉・沖縄大名誉教授は「この運動は、本土の人たちが身銭を切ることに意味がある」と語った。 「『沖縄との連帯』という掛け声だけでなく、自分たちに出来ることを行動に起こしてほしい。 それが名護市への具体的な激励になる。」

名護市によると、ふるさと納税の実績は、2009 年には 4 件だけだった。 しかし稲嶺進市長が当選した 10 年には 24 件に。 今年だけでも 11 件と急増している。 問い合わせは同市企画財政課 (0980-53-1212) へ。 (asahi = 1-17-11)

◇ ◇ ◇

名護市へ再編交付金取りやめ通知 普天間移設反対理由に

防衛省は 24 日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先として日米両政府が合意した名護市への米軍再編交付金の 2009、10 年度分計約 17 億円の交付を取りやめると市に通知した。 市が移設反対に転じたのが理由で、再編交付金制度が 07 年に始まって以降、取りやめは初めて。

北沢俊美防衛相は「再編交付金の趣旨に沿わない対応を取られると、国民の税金を投入することはできない」と語った。 一方、稲嶺進市長は「国の言うことを聞かなければあげないという、あからさまなアメとムチの手法。 国にいくら権力があるからといって、こんなことをしていたら県民、市民の感情を逆なでするだけだ。」と反発した。

移設反対を掲げて 1 月に初当選した稲嶺市長は再編交付金に頼った新規事業を行わない方針を示しているが、前市長時代に内示を受けていた 09 年度分と、事業が継続する 10 年度分については交付するよう求めていた。

市を訪れた沖縄防衛局の森田治男企画部長は、市長や市議会が反対姿勢であることなどが交付取りやめの理由だと説明。 一方で新年度予算案には名護市分の交付金を計上していることも明らかにした。 市が再び移設受け入れに転じれば交付に応じる余地があることを示す狙いがある。 (asahi = 12-24-10)

鹿児島・阿久根市長に西平氏 3 選目指した竹原氏は落選

住民投票で市長が解職された鹿児島県阿久根市の出直し市長選は 16 日投開票され、養鶏会社経営の新顔西平良将氏 (37) が、3 選を目指した前職竹原信一氏 (51) を破って初当選した。 「市役所・議会改革」を唱え、議会に諮らずに専決処分を繰り返した竹原氏の行政手法が否定された。 当日有権者数は 1 万 9,715 人、投票率は 82.39% (前回は 82.59%)だった。 得票差は 864 票。 先月の住民投票は 398 票差だった。

当選した西平氏は「独善的ではなく法律を守り、対立ではなく対話をしていく」と述べ「市民一丸」を強調した。 西平氏は、市長解職運動を進めた市民団体の元役員。 竹原氏が言う「改革」の必要性は認めるが、手法は「独善的だ」と批判。 市議会と対立を続けた同氏を意識して「対立より対話が重要」と訴えた。

政策面では市職員の人件費を「4 年間で 15% 削減」、議員定数 16 も「2 - 6 減」と公約。 相手側と議論しながら中長期的に実現するとした。 農水産物の商品化支援など民間所得の向上策も打ち出した。 住民投票に必要な署名が集まった昨年 9 月の時点で立候補を表明。 市内各地でミニ集会を繰り返して、知名度と行政経験の不足を補った。

竹原氏は「市職員組合と報道に負けた」と敗戦の弁。 今後の活動については「まだ何も考えていない」と話した。 竹原氏は過去 2 回の選挙戦と同様「官民格差の是正」に絞って訴えた。 「支え合って生きる社会をつくるには、市職員が市民以上の高給をもらったら駄目」と説き、職員賞与の大幅削減や議員報酬の日当制(日額 1 万円)導入など在任中の実績を強調。 職員や議会を「改革の抵抗勢力」と位置付け「阿久根が国を変える」と戦う姿勢を見せた。

だが、片山善博総務相からも「違法で無効」と否定された専決処分などの強引な手法に市民の反感が高まり、長引く対立と混乱への不安を解消する展望を示せなかった。

市長選はこの 2 年半で 3 度目。 竹原氏は市議を経て 2008 年の市長選で初当選。 議員定数の大幅削減案を否決されるなどして議会と対立し、2 度の不信任決議を受けて失職した。 09 年 5 月の市長選で再選されたが、昨年 8 月に解職請求運動が始まり、先月 5 日の住民投票で失職した。 (asahi = 1-16-11)

就農支援へ農地法改正を経産省提言 農水省は不快感

菅内閣が掲げている「農業再生」を実現するため、経済産業省が作成した農業の産業化に向けた報告書案が明らかになった。 意欲のある就農者がまとまった農地を確保できるよう、農地法の改正などを提言。 6 月をめどにまとめる政府の農業再生の基本方針に反映させることを目指す。

同省の作業部会(議長・松下忠洋経産副大臣)が作成した。 松下氏は、かつて自民党農林族の有力者の一人だったが、6 兆円余りを投じた 1990 年代のウルグアイ・ラウンド対策が農業改革に結びつかなかったとの反省を公言。 いまは、環太平洋パートーナーシップ協定 (TPP) の推進論者として知られる。

報告書案は「農業が産業として継続・発展していくためには、やる気のある農業者の利益の確保、収益の向上が必要」と指摘。 貿易自由化で海外の安い農産物と競争するには、国内の生産コストの引き下げが不可欠だ。 そのためには、農業の大規模化や新たな経営手法の導入が必要であるとし、企業や若者などの参入障壁になっている農地法の規制緩和などを求めている。

具体策として、「農業生産法人の事業活動の柔軟化」と「農地転用許可の手続きの円滑化」を明記した。 農地法は 09 年の改正で、企業が農地を借りることは全国で解禁した。 だが、安定的に経営するため、農地を所有するには、地元農家らと農業生産法人を作るしかない。 農業生産法人の売り上げの半分以上が農業でなければならないという規制もある。 事業を多角化しようとしても、「農地の転用手続きが煩雑」と指摘し、こうした点を解決するべき「課題」に挙げた。

所管外の経産省が農地法見直しを促していることについて、農林水産省は不快感を隠さない。 筒井信隆農水副大臣は 13 日の会見で「(企業が)農地を所有したいというニーズが本当にあるのか。 借地だけではなく、所有を認めたときの弊害がどうなのか、慎重に考えなければいけない。」と述べた。 (asahi = 1-13-11)

中小・零細の建設会社保護へ制度改正 国交相が基本方針

馬淵澄夫国土交通相は 7 日の閣議後の記者会見で、地方の中小・零細建設会社を守るための制度改正に向けた基本方針を発表した。 公共工事の入札の仕組みを変えたり、大手と中小の「すみ分け」を図ったりすることを検討するが、競争を制限する狙いがあるため、論議を呼びそうだ。

基本方針は「市場に任せるだけでは、地域社会の維持に不可欠な役割を果たしている建設企業の存続を図ることは困難」として「地域維持型の契約方式の導入」などを提言。 参入要件を見直し、過当競争構造を正す方針も打ち出した。 国交省は今後、中小・零細業者が受注しやすくなるよう、指名競争入札の拡大などを検討する可能性もある。

さらに、大手・中堅に対しては「大規模工事、難易度の高い工事を担うとともに、海外市場にも積極的に進出できるよう、支援することが必要」として、地方の中小・零細との「すみ分け」の必要性をにじませた。 これらの具体策を 3 月に決め、建設業法などの改正を目指す。

しかし、公共工事をめぐる談合やコストの高さへの批判を背景に、一般競争入札の導入で競争を促す動きが地方でも広がる中で、今回の基本方針は「逆行」との印象を与える恐れがある。 すみ分けについて政府が介入の姿勢を強めることにも、大手などから反発が出そうだ。

公共事業の縮小で、地方を中心に建設業界の淘汰(とうた)が進んでいる。 このため馬淵氏は先月、「公共事業の本来の役割の一つは地方への再分配」として「建設産業戦略会議(座長 = 大森文彦・東洋大教授)」を設け、わずか 3 回の会議で基本方針をまとめた。 (asahi = 1-7-11)