中国、GDP 世界 2 位へ 前年比 10.3% 増で日本抜く

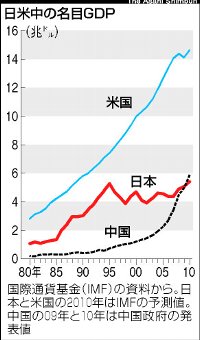

【北京 = 吉岡桂子】 中国国家統計局は 20 日、2010 年の国内総生産 (GDP) が、物価上昇分を除いた実質で前年と比べて 10.3% 増えた、と発表した。 前年の 9.2% を上回り、3 年ぶりに2けた成長を回復した。 10 年の名目 GDP は 39 兆 7,983 億元(約 5 兆 8,812 億ドル)で、日本を抜き、米国に次いで世界 2 位になることが確実になった。 日本は 1968 年に西ドイツ(当時)を追い抜いて手にした「世界 2 位の経済大国」の看板を下ろすことになる。

日本の 10 年 10 - 12 月の GDP はまだ出ていないが、10 年 1 - 9 月段階で、日本と中国は 3 兆 9 千億ドル台で横一線に並んでいた。 20 日発表された中国の 10 - 12 月が前年同期比 9.8% 増と高かったことで、中国の 2 位が確実となった。 国際通貨基金 (IMF) の予測を基にした内閣府の試算では、日本の 10 年は 5 兆 4,020 億ドルとなる。

世界銀行によると、中国の 11 年の実質成長率は 8.7% に減速するものの、世界平均 (3.3%) を大きく上回る成長が予測されている。 IMF は、15 年には中国の名目 GDP が日本の 1.5 倍、米国の半分を超えると予測している。 20 年には米国も抜いて、世界首位となる、との民間予測も出ている。

ただ、人口で割った1人当たりの GDP をみると、中国は日本の約 10 分の 1 で、順位は世界 100 位以下になる。 貧富の格差や資源の浪費、公害など成長のひずみも目立つ。 中国政府は、いずれも成長の継続を妨げるばかりか、社会不安につながりかねないとして、11 年からの 5 カ年計画では、経済成長と同じペースで家計の増収をはかるとの目標を盛り込むほか、省エネや環境保護への対応も急ぐ方針だ。

中国の名目 GDP は 20 年前、日本の 1 割強だった。 90 年代以降、トウ小平氏が外資を呼び込み、民間企業の設立を認めるなど市場経済をとり入れる「改革開放政策」を本格化させ、成長を軌道に乗せた。 01 年には世界貿易機関 (WTO) に加盟し、日系を含む外資系企業を引きつけ、輸出力をつけて成長を加速。 07 年にドイツを抜き、世界 3 位となっていた。

08 年の金融危機後も、景気回復が遅れる先進国を尻目にいち早く高成長に戻し、途上国への援助だけでなく、経済不安で信用が揺らぐ欧州の一部の国の国債へ投資するなど、国際政治の舞台でも存在感を強めている。 もっとも、10 年で 4 倍という急速な「大国化」は、波紋も呼んでいる。

軍事力の増強、地球温暖化ガスの排出問題やレアアース(希土類)の輸出問題での対応には、日本を含む国際社会から反発も出る。 輸出競争力を維持するため人民元の対ドル相場を安く据えおいたままにする通貨政策や、石油や穀物を獲得するための買収攻勢は、新興国との間で摩擦を生み始めている。 (asahi = 1-20-11)

◇ ◇ ◇

わが国は「落ちた日本」から何を学ぶか?

中国人ブロガー邱林さんは「落ちた日本から何を学ぶか?」というタイトルでブログを執筆し、今後の中国が向かうべき道について、自身の見解を示した。 2010 年、日本は GDP で中国に抜かれ、世界2位の座を譲ることとなった。 1980 年代後半まで「将来的に日本の GDP は米国を抜く。」という予測もあったが、バブル崩壊後の経済の低迷と政治の混迷により、日本は米国を抜くどころか、中国に追い抜かれてしまう。

日本の経済低迷はアジア経済に大きな打撃をあたえ、中国経済にも多大な影響を及ぼした。 邱林さんは「日本の成功と失敗を教訓とし、今後の中国の発展についてさらに真剣に考えなければならない」と述べる。 低迷期とはいえ、日本の技術力・生産効率・制度の基礎などは中国よりも優れており、中国は現在の経済の優位性に固執することなく、さまざまな観点から今後の発展を考えていかなければならないと邱林さんは主張した。

中国の成功は「政府主導」、「低コスト労働力」、「社会環境無視」といった特徴をもつ発展モデル、いわゆる「中国モデル」によるものだとの見方が主流であり、邱林さんは「このままモデル転換が行われなければ、日本の二の舞となる可能性が高い」と危惧(きぐ)する。

今後の中国は粗放型から集約型、投資牽引型から消費促進型、資源消費型から資源節約型、量重視から質重視へモデル転換し、発展をさらに促進しなければならないと邱林さんは説いた。 これまでの歴史や近年の動向をみても、世界で勝ち抜いていくためにはモデルの転換が必須なのだ。 2011 年、中国が発展モデルの転換を果たし、世界をリードしていけるのか。 今後の動向に注目が集まる。 (サーチナ = 1-15-11)

中国の対外投資、過去最高 2010 年、対中投資も

【北京 = 吉岡桂子】 中国から外国への直接投資が 2010 年、前年より 36.3% 伸びて 590 億ドル(約 4 兆 9 千億円)となり、過去最高となった。 中国に対する外国からの直接投資も過去最高の 1,057 億ドルに達した。 金融危機の影響で前年より 2.6% 減った 09 年より 17.4% 増えた。 中国商務省が 18 日、発表した。

中国の対外投資先は、香港や租税回避地などを除くと、資源を中心としたオーストラリア(29.3 億ドル)、中国企業が多く進出する東南アジア諸国連合(ASEAN、26.7 億ドル)、ボルボの買収などで欧州連合(EU、21.3 億ドル)が多かった。 伸び率でみると、米国は 81.4% 増(13.9 億ドル)、日本は 2.2 倍(2 億ドル)と、欧州と並んで先進国向けの増加が目立った。

一方、外国からの対中投資は、サービス業向けが前年より 28.6% 増え、全体の 46% を占めた。 世界の「工場」から「市場」を狙った進出が加速している。 また、賃金や土地使用代などコストが上昇する沿岸部を避けて内陸への投資が急増している。 四川省や湖南省などを含む中・西部向けの投資は 3 割近く増えた。 日本からの投資は 42.4 億ドルと微増、香港を除くと、台湾、シンガポールに次いで、多かった。 (asahi = 1-18-11)

◇ ◇ ◇

人民元で海外投資認める 中国人民銀行、企業活動後押し

【北京 = 吉岡桂子】 中国人民銀行(中央銀行)は 13 日、中国企業に対して、人民元を使った外国への直接投資を今月から試験的に認める、と発表した。 中国企業は人民元をドルなどの外貨に両替しないで外国企業などに出資できるようになる。 中国マネーによる海外企業の買収や合弁がさらに増えそうだ。

中国政府は海外との取引で人民元を使うことを制限しているが、貿易の決済に加えて、資本の取引に対しても規制の緩和を段階的に進める方針。 今回の措置で、人民元の「国際化」が一歩進むことになる。 人民銀の公告によると、北京や上海、広州市など一部の都市の企業や銀行が対象で、人民元を使って海外で事業がしやすくなる。 人民銀は「中国企業の海外進出を後押しする」と説明している。

また、国内にだぶつく人民元が物価を押し上げる要因にもなっており、インフレ抑制のため人民元を海外に押し出す狙いもありそうだ。 (asahi = 1-14-11)

中国の不動産価格、4 カ月連続上昇 規制でも抑えられず

【北京 = 吉岡桂子】 中国国家統計局が 17 日発表した 2010 年 12 月の主な 70 都市の不動産価格指数は、前月より 0.3% 上昇、4 カ月続けて値上がりした。 中国政府は利上げなど金融引き締めに加えて、2 軒目からの住宅の購入を制限するなどの規制で価格を抑えようとしているが、上昇は止まらない。

前年同月比でみると、上昇率は 6.4% で、昨年の春先をピークに徐々に下がっている。 そのなかで、海南省海口 (35.5%)、三亜 (43.3%) での値上がりが目立った。 中国人民銀行の昨年 10 - 12 月期の預金者アンケートでも、75.5% が住宅価格を「高すぎる。 受け入れがたい。」と回答。 ここ 2 年で最悪の結果だった。 中国政府は低所得者向けに今年 1 千万戸の住宅を供給する方針だ。

一方、地方政府は財政収入の多くを農民から安く買い上げた土地を高く開発業者に売って稼いでいるだけに、不動産の値下がりを嫌う傾向が強い。 複数の不動産を持つ富裕層も値上がりを期待している。 重慶市は今年、高級な住宅などに対する不動産税の徴収を始める方針を決めたが、北京など多くの都市は見送る見通しだ。 (asahi = 1-17-11)

中国、外貨準備高また世界一 18% 増の 2 兆 8 千億ドル

【北京 = 吉岡桂子】 中国人民銀行(中央銀行)は 11 日、2010 年末時点の外貨準備高は 2 兆 8,473 億ドル(約 236 兆円)で、前年末より 18.7% 増えたと発表した。 過去最高を更新し、引き続き世界一だった。

昨年 10 - 12 月の四半期の増加額は 1,990 億ドルで過去最大だった。 人民元の対ドル相場の上昇を抑えるため、人民元を売ってドルを買う市場介入を加速させていることが背景にある。 自国の通貨を安くして輸出競争力を確保し、貿易黒字を稼いでいるとして、中国の為替政策に対する批判が強まりそうだ。 昨年末の日本の外貨準備高は 1 兆 961 億ドル。 約 5 年前に中国が日本に追いつき、2.6 倍の規模に膨らんだ。

また人民銀によると、10 年末の金融機関の貸出残高は前年末比で 7 兆 9,500 億元増えた。 景気の過熱を防ごうと 7 兆 5 千億元に抑える計画だったが果たせなかった。 為替介入や投機資金の海外からの流入による影響を含め、市場に資金がだぶついている。 人民銀は物価や不動産の価格を抑えるため、利上げなど金融の引き締めを続ける方針だ。 (asahi = 1-11-11)

上海ディズニーランドの建設で莫大な投資の波が押し寄せる

敷地面積 3.91 平方キロメートル、四方を河に囲まれ、中央に大きな湖があるアミューズメントパーク、上海ディズニーランドが前期工事に入った。 中国網日本語版(チャイナネット)が報じた。

大規模な工事は 5 月に始まる予定だ。 それに伴い、投資の波が押し寄せ、中心エリアへの投資は 250 億元、総合施設への投資は 400 億元にのぼるとされている。 この大部分を上海市人民政府が投資することになっている。 上海市人民政府によるディズニーランドプロジェクトおよび関連の上海国際観光リゾート地建設への投資総額は 1,000 億元を上回る見通しだ。

また、上海ディズニーランドの建設で、多くの民間投資や外資の参入への波及効果も期待されている。 すでに映像制作基地、コンベンション、ホテル、デパートなどディズニーランド周辺の総合施設への投資を契約した企業もある。 将来的な運営管理もすでに日程に挙がっている。

また、日本の東京ディズニーランド運営会社が現在、上海ディズニーランドの運営権を獲得するべく米国側と交渉を行っているとの一部報道もある。 工事関係者によると、ディズニーランドの全総合施設は 2014 年 6 月に完成する予定で、計画通りにいけば、2015 年にオープンする。 (サーチナ = 1-8-11)

中国、レアアース業界団体を設立へ 価格決定権握る狙い

中国、レアアースの輸出制限

記事コピー (asahi = 8-20-10 〜 1-3-11)

中国の研究開発費、世界 2 位に 来年、日本抜く見通し

【ワシントン = 勝田敏彦】 今年、国内総生産 (GDP) で世界第 2 位になることが確実とみられる中国が来年、官民を合わせた研究開発費で日本を抜き、米国に次いで第 2 位になる見通しとなった。 米独立系研究機関のバテル記念研究所(オハイオ州)がまとめた 2011 年の予測で明らかになった。

発表によると、世界の研究開発費は来年、今年の実績見込み比で 3.6% 増の 1 兆 1,192 億ドル(約 100 兆円)で、1 位の米国が世界の 3 分の 1 に当たる 4,053 億ドルを支出する見通しだ。 中国は 1,537 億ドル、日本 1,441 億ドルと予測されている。 今年は、日本が 1,420 億ドルで 2 位、中国は 1,414 億ドルで 3 位、昨年はそれぞれ 1,396 億ドル、1,237 億ドルだった。

ここ数年の世界的な景気後退にもかかわらず、中国の研究開発費の増加率は毎年約 10% とハイペース。 同研究所のマーティ・グルーバーさんは「中国は、成長と開発のために全力を投入している」とコメントしている。 (asahi = 12-30-10)

人民元の基準値、最高値更新 米中首脳会談を意識?

人民元切り上げ

記事コピー (asahi = 3-6-09 〜 12-30-10)

中国の 08 年水産輸入、日本の 1.4 倍 世界一 4 年連続

中国の水産物輸入量が 2008 年に過去最多の 387 万トンに達したことが、国連食糧農業機関 (FAO) が今月公表した統計で分かった。 4 年連続の世界一で、世界全体の 11.5%。 2 位の日本の 1.4 倍になった。 資源の枯渇が心配される中、新たな大消費国の存在感が増している。 中国の水産物輸入量は 05 年、26 年連続で世界一だった日本を抜いた。 その後も増え続け、08 年の輸入量は前年比 12% 増だった。

急増の背景に食の質の向上があるが、中国では加工輸出も盛んで、原料輸入が輸入量を増やしてきた。 だが、08 年は 82 年以来初めて輸出が減少に転じ、内需が輸入を拡大した格好だ。

ただ、輸入量から輸出量を差し引くと 92 万トンで日本の半分以下。 中国の水産事情に詳しい婁小波・東京海洋大教授によると、中国人 1 人が 1 年間に消費する天然魚は国内産を中心に 10 キロ以下に過ぎず、「需要拡大は続くだろう。 世界の海の資源管理を進め、持続可能な生産体制の確立を急ぐ必要がある。」と指摘する。 FAO によると世界の主要 200 魚種のうち 8 割近くが「これ以上とってはいけない」とされ、枯渇が心配されている。 (asahi = 12-28-10)

中国、輸入促進へ初の「工作会議」 全国規模で輸入奨励

【北京 = 吉岡桂子】 中国商務省は 2011 年に初めて、輸入促進に向けた全国規模の「輸入工作会議」を開く。 商務省が主管する中国紙国際商報が 23 日、同省幹部の発言として伝えた。 中国の貿易黒字は今年も高水準で、欧米から新興国まで各国との貿易摩擦が多発。 対外的に輸入奨励の姿勢を示す狙いもある。

同紙によると、輸入にあたっての保険といった金融面での優遇政策などを整備する。 重点は新エネルギー、素材、環境・省エネ、バイオ、鉄道、航空などの分野で、先端設備や部品の輸入に特に力を入れる。 中国と自由貿易協定 (FTA) を結ぶ東南アジア諸国連合 (ASEAN) や米国など対中赤字の多い国などを念頭においている。

中国の貿易黒字は 1 - 11 月で 1,704 億ドル。 中国は今年上半期、世界貿易機関 (WTO) 加盟の 19 カ国から 69 件の反ダンピング(不当廉売)調査の対象とされた。 その数は通年で 16 年続けて世界トップを維持しそうだという。 (asahi = 12-24-10)

中国、外資優遇税制を全廃 誘致せずとも外資系進出

【北京 = 吉岡桂子】 中国政府は 1 日、日系を含む外資系企業を都市維持建設税と教育費付加制度の対象に組み込んだ。 外資優遇の税制を全廃し、中国企業と「全面統一(人民日報)」した。 中国にとって外貨不足は遠い過去となり、外資企業は巨大市場を狙って続々と進出、政策的に誘致する必要性が薄れていた。 さらに、中国企業からも競争相手である「外資優遇」に不満が高まっていた。

中国政府は外資系企業から資金と技術を得るために税制面も優遇してきた。 外資は積極的な投資を続け、貿易の半分以上を担うようになった。 だが、ここ数年は外資頼みの経済成長から脱却しようと国内企業の育成に力を入れている。 2006 年に土地使用税、08 年に企業所得税、09 年に不動産税の優遇を相次いで廃止した。

外資側の対中投資の狙いも生産現場としての「工場」から「市場」へと広がりつつある。 このため、今回の課税について、中国政府は「外資吸引にマイナスの影響はない(財政省)」としている。 むしろ、政府調達や補助金の交付で自国製品や企業を優遇するような動きがみられ、外資系企業が反発している。 (asahi = 12-1-10)

中国の 5 カ年計画 策定に参加した胡鞍鋼・教授に聞く

中国の 2011 - 15 年の経済・社会の発展戦略の基本方針を示す第 12 次 5 カ年計画草案は、金融危機の影響もあって足踏みしていた成長の質の向上に、改めて取り組む姿勢を明確にした。 同時に、社会の安定を重視、「国富」の「民富」への還元を模索している。 学識者の立場から計画の策定に参加してきた胡鞍鋼(フー・アンカン)・清華大教授に話をきいた。

- - 第 12 次 5 カ年計画の特徴は何ですか。

「国民の家計収入を比較的速く増やすことを明確にしたことだ。 『共同富裕(ともに豊かになる)』の実現が引き続き大きな課題である。 ある人は先に富み、ある人は後から富む。 これ自体は自然なことだし、中国の場合、経済成長につれ、一人当たりの収入が伸びているなかで格差が生まれているのであって、日本のように収入が下がっているなかで生まれた格差ではない。」

「それでも、最も高い水準の人たちと、最も低い水準の人たちの差が開いていることは否定できない。 社会主義制度をとっている中国にとって、二極分化は許されないことだ。」

- - では、どうやって共同富裕を実現するのですか。

「国家が調整役として、社会保障など財政的な支援を強める。 給料など労働報酬以外の収入を含めた実際の収入を増やしていこうとしている。 収入の格差はわれわれにとって巨大な問題の一つ。 向こう 5 年ですべて解決できるものではない。 一歩一歩継続して取り組んでいく。」

「都市住民と差がある農民の待遇改善も意識している。 農民が農機具を購入するときに補助を出すとか、さまざまやり方がある。 60 歳以上の農民の年金も増やす。 10% の普及率を 2015 年に 50%、2020 年には 100% にしたいと考えている。」

「毛沢東が強大な社会主義工業国の建設を提案して以来ずっと、中国は強国、すなわち国力を強くすることを目標としている。 70 年代末以降、改革開放政策を始めたトウ小平(トン・シアオピン = トウは登におおざと)の時代に重要な補充があり、国民を豊かにする目標が大きく出てきた。 『小康社会(いくらかゆとりのある生活ができる社会)』の概念も出てきた。 国民を豊かにすることを通じてこそ強国になれると考えるようになった。」

「まずは成長を加速させることを重視してきた。 それが、胡錦濤(フー・チンタオ)政権になって科学的な発展への転換を打ち出した。 その核心にあるのは成長方式を変えることである。 人と自然や都市と農村などの調和を重視しながら成長していこう、ということになった。 人々の収入が増えて個人の消費力が高まれば、成長方式の転換につながる。 現在の輸出や投資に頼った成長ではなく、内需拡大による成長への転換も進む。」

- - そうした方針は日本企業にどんな影響を与えますか。

「日本企業に限らず、すべての外資企業は同じ問題に直面するだろう。 すなわち、給与水準や社会保障の費用が増えることを覚悟してほしい。 おそらく一定程度の競争力に影響が出るだろう。」

「しかし、それ以上に労働生産性を上げれば良い。 安い労働力に頼った経営ではなく、従業員の人材育成への投資を進め、人件費の上昇に見合う技能や知識を持つ人材を育ててほしい。 中国という巨大市場にも期待した進出であるなら、従業員の待遇の改善は新しい消費者も生む。」

- - 国内総生産 (GDP) 成長率の目標は第 11 次では年 7.5% 程度でした。 今回は?

「GDP 成長率へのこだわりは薄まるだろう。 たとえば、内モンゴル自治区のように年 16% 成長していても住民の収入が増えなければ意味がない。 また、中国は広く、発展の程度も異なる。 地域ごとに成長にばらつきが出るのは当然だ。 一律に GDP 成長率だけで発展を量るのはやめようという考えは浸透しつつある。」

「これは、成長はいらないという意味ではない。 中国の一人当たりの GDP はなお低く、雇用の確保は重要だ。 比較的速い発展が必要だという認識は変わらず、潜在成長率より低くなることは防がなければならず、年 8 - 9% の成長は必要だろう。 第 12 次でも第 11 次の 7.5% と同じぐらいの目標が示されるのではないか。」

- - 省エネ・環境への取り組みとして第 11 次 5 カ年計画では、GDP 単位当たりのエネルギー消費量や汚染物質を削減する数値目標を掲げました。 第 12 次では?

「気候変動への対応に初めて本格的に触れた。 これは所得増と並ぶ第 12 次の大きな特色だ。 気候変動への対応は日本や欧州連合にとっては重要な戦略の一つになっていたが、中国は残念なことに知識が足りず、重要な戦略としてこれまで考慮していなかった。 それを盛り込んだのは国際社会の動きに加えて、我々が天候異変や災害などで毎日直面する身近な問題であるからだ。」

「中国は石炭の生産・消費とも世界最大。 温室効果ガスの最大の排出国でもある。 GDP 単位当たりのエネルギー消費量を減らすだけでなく、二酸化炭素も減らす目標が盛り込まれるだろう。 気候変動の国際ルール作りにあたって、中国がこれまで以上に積極的に発言していく印でもある。」(北京 = 吉岡桂子、asahi = 11-4-10)

◇

〈胡鞍鋼〉 清華大教授、同大国情研究センター主任。 経済学者や企業、科学技術などの専門家 50 人で構成される国家発展規画委員会の一員として、5 カ年計画の策定に参加している。 57 歳。

◇ ◇ ◇

中国が 5 カ年計画 目標に GDP 成長率にあわせた所得増

【北京 = 吉岡桂子】 中国共産党は 2011 - 15 年の経済・社会の発展戦略の指針となる「第 12 次 5 カ年計画」の草案を発表した。 国内総生産 (GDP) の伸び率にあわせて国民の所得を増やすことを目標に盛り込んだ。 近年、重視している海洋権益の維持についても明記した。

18 日まで開かれていた第 17 期中央委員会第 5 回全体会議(5 中全会)で採択し、中国共産党機関紙の人民日報などが 28 日に伝えた。 具体的な内容をかため、来年 3 月の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)で正式に決める。

草案では、経済の安定した比較的高い成長と並んで、社会の調和と安定を重視することを改めて強調。 経済成長ほど伸びていない国民の所得を成長率並みに高めるとともに、社会保障制度も充実させる方針を示した。 経済成長の重要な指標としてきた GDP 成長率の目標は草案の段階では触れなかった。

今年春から夏にかけて頻発したストライキの影響も重視し、労働争議を処理するメカニズムの整備も盛り込んだ。 合理的な範囲で賃金の引き上げを容認する姿勢が明確になり、中国に進出している日本企業も対応を迫られそうだ。

内需拡大の重要性も改めて指摘し、輸出や投資に頼った経済成長からの脱却を目指す方針を再確認した。 各国との貿易摩擦が起き、国内では乱開発による環境問題が深刻化していることが背景にある。 「海洋経済発展」の項目では、海洋権益の保護が明記された。 今後、ガス田などの資源開発や、シーレーン(海上交通路)の安全確保などの海洋管理能力を高めることが盛り込まれた。 (asahi = 10-28-10)

中国、3 年ぶり 2 ケタ成長へ 世銀が予測を上方修正

【北京 = 吉岡桂子】 世界銀行は 3 日、中国の 2010 年の国内総生産 (GDP) 成長率を前回 6 月の 9.5% から上方修正し、10.0% となる予測を発表した。 好調な輸出などを理由としている。 2 ケタ成長が実現すれば、金融危機前の 2007 年以来 3 年ぶり。 11 年は 8.7% としている。

中国経済の先行きは「引き続き良好」とみている。 中国人民銀行(中央銀行)が 10 月、2 年 10 カ月ぶりに利上げしたが、インフレの急激な進行の可能性は低いとしている。 ただ、不動産バブルなどのリスクに対応するため「追加利上げが必要」と指摘した。 (asahi = 11-3-10)

◇ ◇ ◇

中国 GDP 成長率やや減速、9.6% 7 - 9 月

【北京 = 吉岡桂子】 中国国家統計局が 21 日発表した 2010 年 7 - 9 月の国内総生産 (GDP) 成長率は、物価変動の影響を除いた実質で前年同期比 9.6% だった。 4 - 6 月の 10.3% より鈍化し、09 年 7 - 9 月期以来の 1 ケタ成長となったものの、公共投資や消費、輸出とも堅調で、10% 近い成長を維持した。

1 - 9 月の成長率は 10.6%。 盛来運・同局報道官は、通年でも中国政府が目標としている 8% を上回り、10% 以上となる見通しを示した。 日本貿易振興機構北京センターの試算によると 7 - 9 月は、4 - 6 月に続いて中国の GDP が日本を上回っており、今年はドル換算した名目 GDP 総額で日本を抜き世界 2 位となるのがいっそう確実になった。

9 月の消費者物価の上昇率は前年同月比 3.6% だった。 中国政府が通年の目標とする「3% 前後」を 3 カ月続けて上回った。 食品の上昇が 8% と高かった。 インフレを警戒する中国人民銀行(中央銀行)は 20 日、2 年 10 カ月ぶりとなる利上げを実施。 金融政策を引き締める方向に転換している。

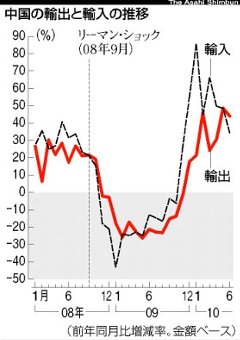

政府の内需拡大策を受けて高水準が続いている道路など固定資産投資は、1 - 9 月で前年同期より 24.0% 増えた。 都市部の不動産投資は 36.4% 増となお旺盛だ。 個人消費の動向を示す小売総額は 1 - 9 月で 18.3% 増えた。 新車販売なども好調で、個人消費は堅調だ。 一方、同じ時期、輸出は 34.0%、輸入が 42.4% 伸びた。 輸入の伸びが輸出の伸びを上回ったものの、貿易黒字は 1,206 億ドル(約 9 兆 7,000 億円)と高水準だった。

景気の過熱を防ぐ中国政府の貸し出し制限などの措置や省エネ規制の影響もあって、工業生産の伸びは鈍化した。 今後はインフレや不動産などのバブルを避けながら安定した成長を続けられるかどうかがかぎになる。 (asahi = 10-21-10)

中国が先進国への投資加速 1 - 9 月、対米は 6.3 倍

【北京 = 吉岡桂子】 中国が先進国の資産や企業の買収を積極化させている。 中国商務省によると、今年 1 - 9 月(金融を除く)の対外直接投資額は、いずれも前年同期と比べて、米国向けが 6.3 倍(8 億 2,800 万ドル = 670 億円)、欧州連合 (EU) が 6.2 倍(17 億 4,500 万ドル)、日本が 2.4 倍(1 億 5 千万ドル)と急増した。

全世界向けは 10.4% 増の 362 億 7 千万ドルだった。 118 カ国に 2,426 社が投資しており、企業買収の形による投資が全体の 30.9% を占めた。 投資規模は石油・ガス、金属資源など資源国向けが大きいが、技術やブランド力を得るため、先進国への投資を加速させている。

中国の対外投資額は 2008 年に前年からほぼ倍増、09 年は微増で 565 億ドルだった。 国連貿易開発会議 (UNCTAD) によると、09 年は世界 6 位の規模だった。 中国は、貿易黒字や人民元の値上がりを抑えるための人民元を売ってドルを買う為替介入などで、豊富な外貨を手にしている。 金融危機の影響で世界の資産価格が値下がりする一方で、先進国企業の購買力は鈍っており、中国が買い手としての存在感を強めている。 (asahi = 10-19-10)

中国の 9 月輸入額、過去最高 対日本伸び率は世界下回る

【北京 = 吉岡桂子】 中国税関総署が 13 日発表した貿易統計によると、9 月の輸出額は前年同月比 25.1% 増の 1,449 億 9 千万ドル(約 12 兆円)、輸入額は 24.1% 増の 1,281 億 1 千万ドル(約 11 兆円)だった。 輸入額は中国政府による内需拡大策もあって単月では過去最高となった。

輸出額から輸入額を差し引いた貿易黒字は 33.2% 増の 168 億 7 千万ドル(約 1 兆 4 千億円)と高水準で、米国から人民元の切り上げを求める動きが続きそうだ。 一方、9 月の日本への輸出額は 14.6% 増、日本からの輸入額は 18.6% 増で、輸出入とも対世界の伸び率を下回った。 尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件後、9 月下旬に中国政府が通関検査を厳格化した影響が出た可能性もある。 (asahi = 10-13-10)

◇ ◇ ◇

中国、6 月の輸出額が過去最高に EU 向け好調続く

【北京 = 琴寄辰男】 中国税関総署が 10 日発表した 6 月の貿易統計によると、6 月単月の輸出額は前年同月比 43.95% 増の 1,374 億ドル(約 12 兆 2 千億円)だった。 これまで最高だった 2008 年 7 月を上回り、過去最高を更新した。 世界経済の復調を背景に、中国の輸出の回復が一段と明確になった。 人民元相場の弾力化に先月踏み切った中国に対し、米国などから対ドル相場の上昇ペースを速めるよう求める声も強まりそうだ。

6 月の輸入額は同 34.1% 増の 1,174 億ドルで、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支の黒字額は 200 億ドルに達した。 中国国内では欧州の財政不安の影響に対する懸念も根強いが、欧州連合 (EU) 向け輸出は、2 カ月連続で同 40% を超える高い伸びを示しており、今のところ中国経済への影響はみられない。

今年上半期(1 - 6 月)の輸出額は前年同期比 35.2% 増の 7,051 億ドル。 中国国内の景気回復で輸入額が同 52.7% 増の 6,498 億ドルと膨らんだ結果、貿易黒字額は 553 億ドルだった。 (asahi = 7-10-10)

◇ ◇ ◇

中国の 5 月輸出額、48.5% 増 伸び率 2 カ月連続拡大

【北京 = 琴寄辰男】 中国税関総署が発表した 5 月の貿易統計によると、輸出額は前年同月比 48.5% 増の 1,318 億ドル(約 12 兆円)で、2 カ月連続で伸び率が拡大した。 輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は 195 億ドルの黒字。黒字は 2 カ月連続で、黒字額は前月(17 億ドル)から大きく増えた。

ギリシャの財政危機をきっかけとする欧州の信用不安、ユーロ安の進行で、中国国内では輸出の先行きを懸念する声が出ている。 だが、5 月の欧州連合 (EU) 向け輸出額は前年同月比 49.7% 増と、4 月(28.5% 増)より伸び率が高まった。 金融危機前の 2008 年 5 月の水準も上回っており、信用不安の影響は今のところ出ていない。

米国向けも同 44.3% 増、中継貿易の拠点である香港向けも同 46.4% 増と、ともに前月より伸び率が拡大した。 一方、中国の 5 月の輸入額は同 48.3% 増の 1,122 億ドルだった。 (asahi = 6-12-10)

中国の CO2 排出量 65 億トン、2 位米と差拡大 08 年

【天津 = 山口智久】 中国の二酸化炭素 (CO2) 排出量が 2008 年に世界最大の 65 億トンに達し、2 位の米国との差が広がったことが、国際エネルギー機関(IEA、本部・パリ)が 7 日までに公表した統計でわかった。 インドの排出量も伸びており、新興国に温暖化対策を求める声がさらに強まりそうだ。

08 年の世界全体の排出量は 294 億トン(前年比 1% 増)。 中国は前年より 8% 増えたが、米国は 3% 減って 56 億トンに。 07 年に約 3 億トンだった両国の差は、約 10 億トンに広がった。 インドは 8% 増の 14 億トン。 一方、欧州連合 (EU) は 2% 減の 38 億トン、日本は 7% 減って 11 億 5 千万トンだった。 先進国の多くはリーマン・ショックなどによる景気後退で工業生産などが鈍り、それに伴って排出量も減った。

中国の排出量は 00 年に米国の半分程度だったが、その後急激に増え、07 年に米国を抜いて最大排出国に。 昨年 11 月には、国内総生産 (GDP) 当たりの CO2 排出量を 05 年の水準に比べて 2020 年までに 40 - 45% 減らすという目標を掲げた。 天津で開かれている国連気候変動枠組み条約の作業部会でも、セミナーや記者会見を通じ、政府が検討中の温暖化対策を説明し、積極姿勢をアピールしている。 (asahi = 10-8-10)

「対中制裁は米企業制裁と同じ」 中国首相が米議会批判

【ワシントン = 尾形聡彦】 中国の温家宝(ウェン・チアパオ)首相は、3 日に米国で放映された米 CNN テレビのインタビューで、人民元の切り上げを求める米議会下院の対中制裁法案について「米国の一部の人々、とくに議会の一部は、中国を十分理解していない。 中米の 2 国間関係を政治化している。 それは正しいことではない。」と強く批判した。

人民元は対ドル相場で依然過小評価されており、中国の輸出業者への輸出補助金ではないかと質問されたのに対し、「そうした見解は、米議会の少数の人々の見方を代表するものだ。 中国は貿易黒字を追求はしていない。」と強調した。

また、「(貿易黒字は)ある一定の発展段階にある国に起こることだ。 中国で登録されている 5 万の米企業のうち、2 万 2 千は輸出企業。 中国の輸出企業に制裁を科すのは、米企業を制裁するのと同じだ。」と牽制(けんせい)した。 米下院本会議は 9 月 29 日に、対中制裁法案を可決。 こうした米議会の姿勢に強く反発した形だ。 (asahi = 10-4-10)

知財権 : 目覚める中国、「コピー大国」汚名返上へ

「知的財産権は未来の競争力」

「革新は世界を結ぶ」

今月 3 日、中国・北京市海淀区にある国家知識産権局の入り口にある街路灯には、知的財産の重要性を強調するさまざまなスローガンが書かれた旗がたなびいていた。

国家知識産権局は、韓国や日本の特許庁に相当する組織で、最近数年は中国の政府機関の中でも最も多忙な部署になった。 同局には昨年、発明、実用新案、デザインに関する特許出願が毎日 2,700 件、通年で 97 万 6,000 件も殺到した。 世界的な金融危機の余波で、ほかの政府機関の予算増は 7% にとどまったが、同局の予算だけは 2 倍の 15% に達した。

「特許の中の特許」といえる発明特許は昨年、外国人による出願が 10 年ぶりに減少した。 金融危機の余波で世界的に研究開発が低迷した結果だ。 しかし、中国国内からの発明特許出願件数は 17.7% も増えた。 中国の特許ブームは金融危機をも吹き飛ばしてしまった。

上海君沢君特許法律事務所の王正洋代表弁護士は、「中国の特許ブームは中国政府による『作品』だ」と指摘する。 王弁護士は「金融危機のさなかでも、中国政府は各地に煙突がないハイテク技術研究団地を建設するなど、国家主導で研究開発を進め、民間企業に対しては、特許出願費用の補助まで行った」と話した。 おかげで、中国による昨年の国際特許出願件数は 8,000 件に達し、2 年前に比べ倍増した。

北京市のクラウン・アンド・ライツ特許法律事務所の崔征弁理士は「コピー大国・中国が今や特許大国へと変ぼうしている。 被告席は中国企業、原告席は外国企業という特許法廷の風景も変わってきている。」と語った。 実際に、中国の特許訴訟には、日本、フランスの企業や韓国のサムスン電子も登場した。

■ 相次いで訴えられる外国企業

中国の建設資材・電子部品メーカー、方大集団(ファウンダー)は今年 3 月、地下鉄のスクリーンドアに関する特許を侵害されたとして、日本のパナソニックに 1,000 万元(約 1 億 2,300 万円)の損害賠償を求めた。 昨年 9 月には浙江省の正泰集団が、世界 500 大企業に含まれる仏シュナイダー・エレクトリックから 1 億 5,750 万元(約 19 億 4,400 万円)の和解金を受け取った。 シュナイダーの製品が正泰集団の実用新案を侵害したというのが理由だった。

韓国企業では、サムスン電子が中国の無名の携帯電話メーカー、華立にやられた。 携帯電話 1 台で CDMA 方式と GSM 方式の両方を使えるデュアルモード技術を侵害されたというのが理由だった。 中国人ですら、訴訟が起こされるまでは、華立という企業を知らなかったほどだ。

2008 年 12 月、一審の杭州中級人民法院は、華立の訴えを認め、サムスン電子に 5,000 万元(約 6 億 2,000 万円)の賠償金支払いを命じた。 サムスン電子は控訴すると同時に、「華立の技術に特許価値はない」として、中国政府に判断を求めたが、受け入れられなかった。 サムスン電子は中国政府の決定を不服として、行政訴訟を展開している。

■ 中国企業の技術動向にも関心を

こうした状況で、韓国企業は独自開発にばかり没頭するのではなく、同業他社、特に急成長している中国企業の動向にも関心を持つべきだというのが専門家のアドバイスだ。 特許庁のユ・ビョンドク特許官は「中国企業の技術が進歩し、今まさにこの瞬間にも、韓国と中国で同じ技術が開発されている可能性がある。 中国進出に先立ち、まず特許出願をしてほしい。」と呼び掛けた。

中国 LG 電子関係者は「シュナイダーとサムスン電子のケースがほかの中国企業を刺激し、今後は特許権を活用しようとする中国企業が増える可能性が高い」と分析した。 現在、中国に進出している韓国企業で、知的財産権担当部署を置いているのは、サムスン電子と LG 電子の 2 社だけだ。 残る企業は中国企業によるコピー商品問題にばかり関心を持ち、特許問題には無関心なのが現状だ。

北京のリチャード & ワン・カンパニー法律事務所のソ・ソンホ弁護士は、「特許紛争は予防が一番だ。 知的財産権戦略をしっかり立てられない中堅・中小企業は、米国のように商工会議所などの組織を中心として、共同で対処する戦略が求められる。」と指摘した。 - 北京・上海 = 李吉星(イ・ギルソン)記者 (韓国・朝鮮日報 = 9-19-10)

中国の消費者物価指数、8 月は前年比 3.5% 上昇

【北京 = 琴寄辰男】 中国国家統計局が 11 日発表した 8 月の消費者物価指数 (CPI) は前年同月と比べて 3.5% 上昇した。 食品価格の上昇が主因で 1 年 10 カ月ぶりの高い伸び。 中国政府の年間目標である「3% 前後」の水準を 2 カ月連続で上回った。

同時発表の 8 月の工業生産(年間営業収入 500 万元〈約 6 千万円〉以上の企業)は同 13.9% 増で、5 カ月ぶりに前月の伸びを上回った。 この日記者会見した国家統計局幹部は 8 月の CPI について「1.7% 分は前年同月の水準が低い特殊要因」と指摘。 政府目標の達成は「まだ可能だ」と強調した。 (asahi = 9-11-10)

中国不動産価格、4 カ月続き伸び抑制 8 月は 10% 割れ

【北京 = 琴寄辰男】 中国国家統計局が 10 日発表した 8 月の全国主要 70 都市の不動産価格指数は、前年同月と比べて 9.3% の上昇となり、7 カ月ぶりに 10% を下回った。 上昇率は、4 月 (12.8%) をピークに 4 カ月連続で鈍化。 中国政府が 4 月に打ち出した不動産バブル抑制策の効果が一段と明確になっている。 都市別では、北京が同 11.5%、上海が同 6.0%、広東省深セン(センは土へんに川)が同 3.7% の上昇となるなど、70 都市のほとんどで伸び率は鈍化した。

また、中国税関総署が 10 日発表した 8 月の貿易統計によると、8 月単月の輸出額は同 34.4% 増の 1,393 億ドル(約 11 兆 7 千億円)だった。 伸び率は 3 カ月連続で縮小したが、高い伸びが続いている。 輸入額は同 35.2% 増の 1,193 億ドルだった。 国・地域別の輸出額は米国向けが同 42.1% 増と前月より伸びが加速。 欧州連合 (EU) 向けが同 35.4%、中継貿易の拠点である香港向けが同 33.8% 増えた。 (asahi = 9-11-10)

中国、海外投資で世界の重要な役割へ - 米メディア

9 月 7 日、米ブルームバーグは、海外での投資において中国が重要な役割を担うだろうと報じた。 世界 4 大会計事務所のひとつであるデロイト・トウシュ・トーマツ (DTT) は、中国の海外への直接投資源としての国際的地位が高まっていると指摘している。 8 日付で環球網が伝えた。

DTT のジェームス・クィグリー CEO は「世界経済の中で、中国は一部の経済分野ですでに牽引役になっている」とし、国内への投資のみならず、海外投資能力の高さは明らかであり、それが世界経済の復興に求められていると指摘した。 アフリカでの鉄道や水力発電所の建設、南米での石油精製工場や採掘場の建設など、中国の海外における投資活動は日に日に活発になっている。

世界銀行の統計によると、中国のアフリカへの投資は、03 年以前は年平均 10 億ドルに満たなかったが、07 年以降は同 70 億ドルと大幅に増加している。 また、中国の海外への投資総額は 13 年には 1,000 億元(約 1 兆 2,500 億円)に達し、15 年には直接投資額だけで 1,000 億元を超える可能性もあると中国メディアは伝えている。 (Record China = 9-9-10)