映画も TV 番組も … 動画配信、米で急伸 会員 2 千万人に

米国で映画やテレビ番組のインターネット配信が急速に普及している。 番組素材が充実するにつれ、DVD を店舗で貸し出すレンタルビデオ店はほぼ駆逐された。 メーカーも対応する機器を次々と発売。 本格的な動画のネット配信時代を迎えている。

■ 返却不要、受信機器も進化

ニュージャージー州に住む資産運用会社幹部キースさん (39) は 10 カ月前から、自宅の高精細テレビで、ネット経由で送られてくるハリウッド映画やテレビ番組を楽しんでいる。 3 歳の息子には週に 3 - 4 時間、アニメなど子ども番組を見せている。

忙しいキースさんは、テレビを放送時間通りに見るのが難しい。 かつてはレンタルビデオ店に通い、その後はケーブルテレビのオンデマンド機能を使っていたが、番組素材の品ぞろえや画質に不満があった。 動画配信なら、DVD を返し忘れて高額な延滞料をとられる心配もない。

キースさんが契約するのは 1 万本以上の配信用動画をもつネットフリックス(本社・カリフォルニア州)だ。 DVD を郵便で発送・回収する「無店舗レンタル業」として 1997 年に創業。 定額制で、借りた DVD を返すと次が送られてくる仕組み。 いつ返しても延滞料は発生しない。 創業者のリード・ヘイスティングス氏は、大手レンタルチェーン「ブロックバスター」にビデオを返し忘れて 40 ドルを請求された経験からこの事業モデルを思いついた。

2007 年には、ネットでデータを流しながら動画を映す「ストリーミング」による配信も開始。 映画会社やテレビ局は当初、DVD の売り上げが落ちると心配し、慎重だった。 だが需要の高まりに押され、ウォルト・ディズニーや NBC など有名企業が相次いでネットフリックスと提携し、コンテンツは増加した。

昨年 11 月には見放題で 7.99 ドル(約 660 円)のプランを打ち出して人気が加速。 米調査によると、今や午後 8 時 - 同 10 時の全米のトラフィック(ネットを流れる情報量)の 20% を、ネットフリックス社が占めるという。 08 年に 940 万人だった同社の会員数は現在、2 千万人弱に達した。 10 年の売上高は前年比 3 割増の 21 億 5 千万ドル(約 1,800 億円)を見込む。

さらに米テレビ局 ABC や NBC は、ネットフリックスとは別に独自の動画配信会社「Hulu(フールー)」を設立。 米アップル、アマゾンも動画販売に乗り出した。 米 IT アナリストのアラシュ・アメル氏は、ネットフリックスを除く米動画配信市場も 10 年は前年比 47%、11 年は同 20% 以上伸びるとみる。

急速な普及の背景には、家庭での機器の進化がある。 キースさんはネット受信機能を持つブルーレイディスク再生機を使っている。 「Wii」や「プレイステーション 3」といったゲーム機も同様の機能がある。 米アップルの携帯端末「iPad (アイパッド)」や、テレビに接続する装置「アップル TV」も動画を楽しむのに適している。

9 日まで米ラスベガスで開催された家電見本市「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー (CES)」でも、パナソニックやソニー、サムスン電子、LG 電子がネットに接続できるテレビを出展。 LG 電子は「まもなく、我が社が販売するテレビのうちネットテレビの比率は 5 割を超える」という。

■ レンタルビデオ店を駆逐

あおりを受けているのがレンタルビデオ店だ。 世界最大のレンタルビデオチェーンだったブロックバスターは昨年 9 月、米連邦破産法 11 条の適用を申請し、倒産した。 04 年には世界に計 9 千店舗以上あったが、最近は売り上げが減り、店舗維持費が負担となっていた。 事業は継続するが、大幅な店舗削減を迫られている。

■ 通信網は限界? 膨張に壁も

ただ、動画配信の膨張には壁もある。 ネット接続を提供している通信業界の反発だ。 米国では、ネット接続料は定額制が一般的。 そのため、通信インフラを多額の投資で構築しているネット接続業者は、情報量が膨大な動画配信に「ただ乗りされている」と批判を強めている。

有力なネット接続業者でもあるケーブルテレビ会社にとっては、本業である番組放送が動画配信に押されている、との事情もある。 トラフィックの多い一部配信サービスの利用を制限するネット接続業者も現れ始めた。 このため米連邦通信委員会 (FCC) は昨年 12 月下旬、番組素材の内容によって、ネット利用を制限する行為を原則禁止する決定をした。 オバマ大統領は「ネットの自由と開放性を保証した」とこの決定を評価した。

しかし、米メディアの試算によると、このままではトラフィックの急増にネット接続業者の設備投資が追いつけず、14 年には接続業者の事業モデルが行き詰まるという。 ブロードバンド網が破綻(はたん)したり、それを回避するために業界がデータ通信量に応じた従量課金制度に移行したりすれば、動画配信事業はいまのような急伸を続けられなくなる恐れがある。

大手テレビ局も、グーグルの基本ソフトを積んだネットテレビに対し一部番組の配信を停止するなど、警戒感は残る。 だが、米 IT アナリストは「利用者の要請は止まらない。 ゆくゆくはネットが CD にとって代わった音楽業界と同様、動画もネット配信が主流になる」とみている。 (ニューヨーク = 山川一基、asahi = 1-16-11)

電子看板に名画配信 差し替えも簡単 オリンパスなど

オリンパスの子会社と韓国・サムスン電子の日本法人は、液晶ディスプレーを使う電子看板に、有名絵画のデータをネット配信するサービスを始めた。 絵を簡単に差し替えられるのが強みで、企業の受付や応接室、公共施設、ホテルなどでの利用を見込む。 ルーブル、オルセーなど有名美術館ごとや、ルノワール、モネなど有名画家ごとに、7 シリーズ(1 シリーズ 20 作品)を用意。 音楽データも付けて月額 2 万 5 千円で配信する。 3 月までに 16 シリーズに増やす。 日本画も加える予定だ。

事業主体はオリンパスビジネスクリエイツ。 サービスはサムスンの電子看板システムとセットで売り込む。 システムは 40 - 55 型の薄型ディスプレーにパソコンを内蔵。 システムの価格は 42 万 - 50 万円程度で、月額 3 万円程度のレンタル方式もある。 配信は当面、サムスンのシステムのみに行う。 電子看板は「デジタルサイネージ」とも呼ばれる。 ネット経由でさまざまな情報を表示でき、表現の幅も豊かなことから、駅や商業施設で広告用として普及が進んでいる。 (五郎丸健一、asahi = 1-16-11)

国会ネット観戦急増 失言・カネ質疑がアクセス上位

インターネットで国会審議の中継を見る人が急増している。 民主党の「政治とカネ」問題や閣僚の失言を野党が激しく追及した日はアクセスが特に多い。 新聞やテレビに飽き足らなさを感じるネット利用者が増えているようだ。 「そろそろ危ないですね。」 昨年 11 月 18 日、国会ネット中継の保守・運用をする業者から参院事務局に連絡が入った。 アクセスが急増し、回線がパンクするおそれがあるという知らせだ。

この日の参院予算委員会では、柳田稔法相(当時)の「二つの言葉だけ覚えておけばいい」発言と、仙谷由人官房長官の「暴力装置でもある自衛隊」発言を、世耕弘成氏(自民)や丸川珠代氏(同)らが追及した。 事務局は、映像の画質を一時的に落として同時接続できる回線数を増やすよう業者に指示。 この日以降の予算委員会も同様の対応でパンクを回避した。

ネットの国会中継は、質問者と答弁者との間で過激な応酬があるとライブ、ビデオともにアクセス数が伸びる。 衆参の事務局によると、ライブとビデオをあわせたアクセス総数は 2009 年の衆院が年間約 379 万件、参院が約 205 万件だったが、10 年は 11 月末までで衆院が約 602 万件(約 1.6 倍)、参院が約 769 万件(約 3.8 倍)と急増した。

一方、ビデオリサーチの関東地区の視聴率データをもとに、朝日新聞が NHK 国会中継の年間平均視聴率を算出してみると、10 年の衆院予算委員会は 3.2% (前年比 0.2 ポイント減)、参院予算委員会は 2.8% (同 0.2 ポイント増)で、ほぼ横ばい。 国会中継視聴者の増加はネット特有の現象だ。

ネット視聴者の関心はどこにあるのか。

参院事務局が集計した日別のアクセス数でみると、民主党議員の政治とカネ問題や失言を自民党など野党が責め立てた予算委員会が上位だった。 激しい質疑のあった日にネットで国会審議を見る人がアクセス数を押し上げている。 ただ、衆参の事務局は「何の情報を頼りにアクセスして来ているのかまではわからない」という。

参院予算委員の有田芳生氏(民主)は「ツイッターやブログといったネット上の情報をもとにアクセスしているのでは」と分析する。 有田氏が「委員会質疑をブログに書きました」とツイッターでつぶやくと、直後からの 1 時間で 700 件近いアクセスがブログにあり、ネットで国会質疑を見た感想を送ってくる人もいたという。

参院アクセストップ 5 のうち、四つで質問した西田昌司氏(自民)の事務所もツイッターで国会の質問情報を流している。 昼間、仕事をしていてテレビ中継を見られない若い世代の支持者から「ネットでビデオを見ました」と声を掛けられたり、メールが送られてきたりするという。 西田氏は「ネットは『報道されてない部分も全部見たい』という欲求を満たしてくれるのだと思う」と話す。(高田英)

◇

〈国会のインターネット審議中継〉本会議や委員会など、衆参両院のすべての国会審議をネット配信するサービス。 民間ネット事業者にも映像を提供している。 リアルタイムで中継する「ライブ」と、数時間後から録画映像が見られる「ビデオ」があり、ビデオで見る人がライブよりも 5 - 10 倍多い。

◇

吉本興業元常務でフリープロデューサーの木村政雄氏は、「事業仕分けのネット中継で国会議員の質疑の面白さに気づいたのではないか」と受け止める。 アクセスが簡単で編集されず、中継を見ながらネット上で意見交換もできる点が、若いネット利用者の感性に合ったと見る。 「キャラの立った鳩山さんや仙谷さん、『最強の悪役』小沢一郎さんもおり、国会がプロレス化している。 確かに面白いが、楽しんでる場合じゃない。」とも。

河田潤一・大阪大大学院教授(政治学)も、ネット中継は若い有権者と政治の距離を近づける役割を果たしていると考える。 「官僚がダラダラ答弁した以前の国会より、政治家の刺激的な発言が飛び出す最近の国会は見ていて飽きないし、政治参加への訓練につながるのであれば評価できる。」 一方で、「娯楽性ばかりに注目したりしてしまうと、スポーツ観戦とかわらない。 政治が矮小(わいしょう)化されるおそれがある。」とも指摘する。 (asahi = 1-14-11)

朝日新聞社、リコーとビジネス向け情報配信サービス開始

朝日新聞社はリコーと、新しいビジネス向け有料情報配信サービスを 14 日から始める。 「News Plaza (ニューズプラザ)」の名称で、朝日新聞社や多様な産業ニュースを発信している通信社、専門紙のコンテンツをコンパクトにまとめ、リコー製複合機向けに配信する。 利用者は業務にあわせてパソコン上でコンテンツを選び、複合機でプリントするため、効率よくタイムリーに情報収集できる。

両社が 13 日午前、東京都内で記者会見して明らかにした。 両社はコピー・ファクスなどの機能を併せ持つ複合機を次世代の情報端末として活用する検討を続け、最新のクラウドコンピューティングと複合機の連携による新しいニュース配信を実現した。 具体的には、朝日新聞社がクラウド上に設けたサーバーと、リコーが開発したウィジェット「News Plaza for App2Me」が通信して、コンテンツを複合機に届ける。

朝日新聞社は、自社コンテンツからビジネス向け情報を選んで A4 サイズにまとめた「朝日新聞ダイジェスト」や災害や大事件が起きた時の「速報号外」を配信。 新サービスに参加した通信社や専門紙計 10 社は、自社の紙面イメージを配信したり、独自に構成したダイジェスト版や特集紙面を提供したりする。

朝日新聞社とリコーは、世界に広く普及している複合機向けに新サービスを展開することも検討する。 リコーは、新サービスの開始によって、主にオフィス文書のコピーやファクスとして使われてきた複合機が、多様なメディアのコンテンツを供給するといった新たな役割を持つ情報機器に進化するとしている。

「News Plaza」に参加する通信社、専門紙と配信商品名(朝日新聞社を除く)は以下の通り。 コンテンツ概要、利用方法などの詳細は News Plaza 公式サイト(http://newsplaza.jp)で。 (asahi = 1-13-11)

【参加社 = 配信商品名】(50 音順)

▽ 化学工業日報社 = 化学工業日報ダイジェスト

▽ 観光経済新聞社 = 観光経済新聞ダイジェスト

▽ 環境新聞社 = シルバー新報

▽ 時事通信社 = 時事速報上海便、時事通信金融財政ビジネス

▽ 繊研新聞社 = 繊研新聞ファッション通信

▽ 鉄鋼新聞社 = 鉄鋼新聞ダイジェスト

▽ 日刊建設工業新聞社 = 日刊建設工業新聞ダイジェスト

▽ 日刊工業新聞社 = 日刊工業新聞ダイジェスト

▽ 日刊自動車新聞社 = 日刊自動車新聞エコカー最新情報

▽ 日本食糧新聞社 = 日本食糧新聞ダイジェスト

マードック氏とアップルが電子新聞計画 購読料週 1 ドル

【ニューヨーク = 山川一基】 「メディア王」ルパート・マードック氏率いる米ニューズ社と米アップルが、新型情報端末「iPad (アイパッド)」向けの電子新聞を発刊する。 関係者が朝日新聞の取材に対し明らかにした。 マードック氏とアップルのスティーブ・ジョブズ最高経営責任者 (CEO) が 19 日にも記者会見して発表する見通し。

電子新聞の詳細は明らかになっていないが、米メディアによると媒体名は「ザ・デイリー」。 購読料は週 1 ドル(約 83 円)と報じられている。 社会、スポーツ、芸術などのニュースや読者の声を載せるコーナーもあるという。 ニューズ社はこの事業に 3 千万ドル(約 25 億円)を投資し、100 人以上の記者を雇った。 ただ、「ザ・デイリー」の紙版は出さないという。

ニューズ社は傘下に米経済紙ウォールストリート・ジャーナルなどを抱える。 紙の新聞事業の減収分をネット広告で補えず iPad での有料購読を新たな収益源に育てたい考えとみられている。 (asahi = 1-13-11)

韓国のネットユーザー、北朝鮮と「サイバー戦争」

韓国のネットユーザーと北朝鮮が連日、インターネット上で「サイバー戦争」を繰り広げている。 ネットユーザーが北朝鮮の宣伝サイト「わが民族同士」をハッキングし、金正日(キム・ジョンイル)総書記を非難する内容の文章やイラストなどを投稿し、北朝鮮は攻撃元に対する報復に及んでいる。

最初の「交戦」は昨年 12 月 6 日、「わが民族同士」に「金正日は狂っている。 (息子の)金正恩(キム・ジョンウン)は犬野郎。」などといったフレーズを含む文章が掲載されたことだった。 文章全体は一見、金正日・金正恩父子をたたえるものだったため、北朝鮮当局はそれを掲載したが、実際には文章の各所に父子を非難する暗号が組み込まれたものだった。 攻撃を行ったのは、北朝鮮に批判的なコミュニティーサイト「DC インサイド」の一部ネットユーザーだった。

北朝鮮はネットユーザーが仕組んだ暗号に気づかず、むしろ文章を大々的に宣伝する過ちを犯し、北朝鮮の保安当局が後日、大いに慌てたとされる。 DC インサイドには、北朝鮮の延坪島砲撃以降、それを非難する「延坪ギャラリー」が開設され、ネットユーザーはそこで北朝鮮に対するサイバー報復を話し合い、一部が実際に行動に移した。 慌てた北朝鮮は、DC インサイドに DDoS 攻撃(分散サービス妨害攻撃)を仕掛け、その影響でサイトの一部に障害が出た。

2 回目は金正恩氏の誕生日だった今月 8 日に「わが民族同士」と簡易投稿サイト「ツイッター」で起きた。 一部のネットユーザーは「uriminzok (韓国語で『わが民族』の意)」という名前で、「金正日と金正恩を追い出し、新しい世の中をつくろう」という文章など 4 件の書き込みを行った。

また、「わが民族同士」が動画投稿サイト「ユーチューブ」に開設しているページには、金正恩氏が金正日総書記に誕生日プレゼントとして贈られたスポーツカーで、人民を踏みつぶすパロディー動画が掲載された。 これに対し、北朝鮮は 8 日、DC インサイドに対するサイバー攻撃を行い、9 日には「わが民族同士」を一時閉鎖した。 3 回目の攻撃を恐れたためとみられる。

DC インサイドのキム・ユシク社長は「会社被害もあったが、北朝鮮に対し怒ったネットユーザーの行動を阻む考えは全くない」と述べた。 北朝鮮を支持する傾向がある一部ネットユーザーは「北朝鮮のサイトに接続することは国家保安法違反だ」、「金正日父子に対する名誉棄損も違法だ」などと反発している。 - 鄭佑相(チョン・ウサン)記者 (韓国・朝鮮日報 = 1-10-11)

米、ツイッター社にウィキリークス編集長の情報提出命令

ウィキリークス問題

記事コピー (asahi = 12-1-10 〜 1-10-11)

支持回復狙い「生の姿」、小沢氏も意識 首相ネット出演

菅直人首相が 7 日、インターネットの生放送に出演した。 ネットの生放送に現職首相が出演するのは初めてという。 支持回復を狙ってのことだが、視聴者からは「国民の声を聞いて」、「具体的に話して」という声が多く寄せられた。 発言や映像を編集するという理由で既存メディアを嫌う政治家のネット発信は増えるが、対応を誤れば厳しい批判が瞬時に押し寄せる。

7 日午後 7 時半。 ネット上に背広姿の菅直人首相が現れた。 「生の私の姿を伝えたいと思って出ました」と切り出し、約 1 時間半にわたって宮台真司・首都大学東京教授(社会学)らに自らの政治哲学を語った。 ニュース専門インターネット放送局「ビデオニュース・ドットコム」の番組だ。 別のネット動画配信サービス「ニコニコ動画(ニコ動)」でも流され、ニコ動では 7 万 3 千人が見た。

「いろんな思いが伝わらないことで、気持ちがなえるんです。」 菅首相は終了間際、短命で終わった過去の首相たちの辞任理由をこう推し量った。 一方で「私は徹底的にやってみようと思う」と政権運営への意欲も見せた。 今回の出演は、首相本人の強い意向で実現した。 首相には、昨夏の参院選での消費税発言が「大手マスコミを通じて誤解されて伝わった」との思いが強い。

視線の先には、対立を深める民主党の小沢一郎元代表がいる。 ネットへの露出で、小沢氏は先行する。 昨年 9 月の党代表選で菅氏に敗れて以降、ネットメディアにすでに 4 回出演。 一方で地上波テレビへの出演はほとんどなく、大手新聞や通信社の取材は、一貫して避けている。 「政治とカネで、大手メディアから徹底的なバッシングを受けてきた(側近議員)」との強い不信感がある。

「メディアは旧態依然で発想が古くさく、勉強していない。 だから僕はネットに出る。 ストレートで真実が直接伝わるからいい。」 小沢氏は 5 日放映された衛星放送の番組でこう語った。 (金子桂一、松田京平)

◇

「ビデオニュース・ドットコム」があるのは JR 目黒駅そばのマンションの一室。 リビングを改装したスタジオだ。 新聞とテレビの総理番記者はスタジオに入れず、17 人が 1 階ロビーに置かれたテレビで中継を見つめた。

局を運営する「日本ビデオニュース」代表で、この日の番組で司会を務めた神保哲生さん (49) は「ネットが、総理にも出てもらえる情報の伝送路としてようやく認められた」と話した。 首相の「なえる」発言については「台本に沿って時間通りに終わってしまうテレビでは引き出せない言葉だった」と言った。

「権力監視」の役割をネットメディアも担えるかについて問うと、「メディアが多様化した現在では、権力を直接監視するだけではなく、視聴者が監視するための材料を提供する立場もあっていいのではないか」と語った。

記者会見を拒否し、動画投稿サイトで退任理由を語った秋葉忠利・広島市長など、政治家のネット利用は増えている。 この動きをリードしてきたのがニコ動だ。 昨年 11 月の「小沢一郎ネット会見〜みなさんの質問にすべて答えます!」はこれまでに 22 万 5,773 人が視聴している。 広報担当者によると、ニコ動は従来、アニメやゲームなどサブカルチャー的な内容が主流だった。

◇

生中継の間、簡易ブログ「ツイッター」上では、視聴者のコメントが首相に直接届かない番組づくりに視聴者の不満が多く書き込まれた。 「伝えるだけで、意見を受ける気はないってことだ。」 「自分の意見がカットされないところに出たいわけね。」 ツイッター上の意見は番組には反映されず、ニコ動の売り物である視聴者の意見書き込みも禁止されたからだ。 ニコ動によると、書き込み禁止は番組を製作したビデオニュース側の要請だったという。

一方で「生出演したことは評価できる」、「首相の一定時間の沈黙が、いろんな意味で考えさせられた」と評価する声もあった。 ネットメディアに詳しい評論家の浜野智史さんは「首相の声が編集されずに 1 時間以上続く番組はテレビでは不可能で、その意味では画期的。 ただ、国民の声を聞きたいといいながら双方向性は生かせなかった。」と話した。

浜野さんは今後の番組作りに期待する。「即時的なコメントは、視聴者のガス抜きにはなっても政策論議は深まらない。 本当の意味で意見を集約できるあり方が求められる。」 既存メディアのあり方も問われる。 ブログ「ガ島通信」を主宰するジャーナリストの藤代裕之さん (37) は「ネットの登場で、権力者は言いたいことを思うように言える場を得た。 権力監視の役割を果たせるか、既存メディアの胆力が試される」と指摘する。 (福井悠介、仲村和代、asahi = 1-8-11)

森伊蔵・百年の孤独 … 高値転売し荒稼ぎ 46 件申告漏れ

酒類販売業免許がない九州の計 46 の個人と法人が、2010 年 6 月までの 5 年間に、入手が難しい「プレミア焼酎」を高額で違法に転売し、約 18 億円の売り上げを得ていたことがわかった。 福岡、熊本両国税局は計 5 億 3,300 万円の所得隠しや申告漏れを指摘し、重加算税を含め約 5,400 万円を追徴課税した。 販売量は一升瓶(1.8 リットル)で約 33 万本分になり、インターネットオークションを使う手口が多かったという。

福岡国税局などによると、鹿児島県の芋焼酎「森伊蔵」や、宮崎県の麦焼酎「百年の孤独」などの有名ブランドは「プレミア焼酎」と呼ばれ、市場での品薄が常態化し、入手が難しいとされる。 正規ルートでは製造元による抽選販売や特約店にしか卸さないことも多い。 ネットオークションの普及で人気銘柄の取引が広がり、定価の 2 - 10 倍前後で売買されているという。

両国税局による所得隠しや申告漏れの指摘は、05 酒造年度(05 年 7 月 - 06 年 6 月)の 2 人から、09 年度は 14 人と急増。 違法販売された酒量は 13 倍になった。 酒類の違法販売は全国的に増えているが、焼酎メーカーの多い九州が約半数を占めているという。

国税局から指摘を受けた 46 の個人や法人のほとんどが、ネットオークションを通じて販売していた。 各地の特約店を巡ったり、別のサイトで購入したりした焼酎を高値で転売していたらしい。 いずれも追徴課税を支払い、国税側には「免許が必要なことは知っていた」と話したという。 (asahi = 1-5-11)

気に入らぬ贈り物、受け取らず別の物に 米アマゾン特許

【ワシントン = 勝田敏彦】 贈り物をもらっても気に入らない。 そんな不満、悩みに応えようと、米オンライン小売り大手アマゾンが、贈り物を受け取る前に返品・交換できるサービスに関する特許を取得した。 注文を受けた贈り物の注文者や中身などを電子メールで通知し、そのまま受け取るか尋ねる仕組み。 ただ、受け取りもしないうちに返品できるという発想には、異論も出ている。

米特許商標庁が 11 月 9 日付で認めた特許によると、アマゾンのサービス利用者が、たとえば「特定の人からの品」、「50 ドル以上」など、受け取るかどうかを通知して欲しい贈り物の条件をあらかじめ登録しておく。 その後、条件にあった贈り物の発注がアマゾンにあると、発送前に通知の電子メールが利用者に送られ、同額の別の品物に交換したり、商品券を受け取って実質的に返品したりできる仕組み。

注文者に通知するかは、システムの設計次第になる。 米国では、オンラインで注文された贈り物の 3 割が返品されるといわれ、今回の特許は、返品に伴う再包装や再発送など消費者や小売業者の負担を減らす狙いがある。 特許を最初に報じた 27 日付米紙ワシントン・ポストは、アマゾンが実際にサービスを始める時期は不明としつつ、特許の発明者がアマゾンの創業者、ジェフ・ベゾス最高経営責任者 (CEO) であることを根拠に、「かなり本気そうだ」としている。

ただ、異論も出ている。 読者の声を紹介した 28 日付同紙には「すばらしい。 がらくたになってしまうものを消費者がコントロールできるようになるから。」という賛成意見とともに、「もともと贈り物はサプライズであるはず。 とんでもない。」 「相手が欲しいものがわからないなら、(そもそも贈り物などをせず)チャリティーに寄付をすべきだ。」 「できることと、すべきことは違う。」といった反対意見が掲載されている。 (asahi = 12-29-10)

九州新幹線、ネット会員予約で 21% 割引 3 月 5 日から

JR 西日本は 27 日、来年 3 月 12 日に直通運転が始まる山陽・九州新幹線「みずほ」と「さくら」について、同社の会員制インターネット予約サービス「e5489 (ごよやく)」を利用した際の割引料金を発表した。

新大阪 - 鹿児島中央間を最速 3 時間 45 分で結ぶ新幹線「みずほ」の場合、3 日前までに予約し、さらに往復割引と併用すると、指定席料金(特急料金と運賃)は同区間で片道 1 万 7 千円で、正規料金(2 万 1,600 円)より 21% 割り引かれる。 新大阪 - 熊本間の片道も正規料金(1 万 8,320 円)より 21% 安い 1 万 4,400 円とした。 停車駅の多い「さくら」についても、割引後の料金はみずほの割引料金と同額となる。

これらの予約は、来年 3 月 5 日から開始され、JR 九州管内で乗り継ぐ在来線特急の予約も可能となる。 (asahi = 12-27-10)

流出のテロ情報、警視庁が内部文書と認めて謝罪

個人情報を含む国際テロ関係情報がインターネット上に流出した事件で、警視庁は 24 日、記者会見し、「警察職員が取り扱った蓋然(がいぜん)性が高い情報が含まれていると認められた」との見解を発表、警視庁公安部外事 3 課など警察の内部文書であることを事実上認めた。 情報がさらされて「不安や迷惑を感じる方々が現にいる事態に立ち至ったことは極めて遺憾で、申し訳なく思う」と述べ、謝罪の意も表明した。

会見では、外事 3 課の情報管理も不十分だったとし、「外部記録媒体を用いた情報の持ち出しが可能だったことは否定できない」と述べて、同課からの流出の疑いを認めた。 この日午前、警察庁は国家公安委員会に、警視庁は東京都公安委員会にそれぞれ今回の問題について中間的な報告をした。 その後、警視庁で桜沢健一警務部参事官が記者会見し、7 ページの資料を公表。 警察庁では北村滋外事情報部長が説明した。

それらによると、流出文書 114 点について警視庁は、情報の内容や様式の分析、職員らからの聞き取りなどをした結果、全体として、外事 3 課などで作成、管理された文書の可能性が高いものが含まれていると判断したという。 ただ、個別の文書について警察のものかどうか明らかにすることは適当でないと説明。 情報が出た個人や団体の利益を害する恐れや、関係国との信頼関係を損なう恐れなどを理由に挙げた。

一方、外事 3 課内で使用されているコンピューターの中には、USB メモリーなどの外部記録媒体を使用した際の履歴が適切に残らないなど、情報管理が不十分だったものがあったことが判明。 同課では、情報管理部門による管理から外れた独立型パソコンも使われ、情報管理にずさんな面があったという。

警視庁はこれまでに、関係の文書が作成されたとみられる 2004 年 3 月以降に外事 3 課に在籍した者を中心に、約 380 人の職員らから事情を聴き、私物パソコンを解析するなどして、流出経路の解明を進めている。 警視庁は、プロバイダーから通信記録などを差し押さえる令状の容疑に、自らの業務が妨げられたとする偽計業務妨害を適用。 しかし、流出した情報が警察の資料と認めたことで、捜査の容疑を公務員法の守秘義務違反に切り替える可能性もある。 (asahi = 12-24-10)

インフル流行マップ、HP で公開 「前日の状況」一目で

地域ごとに前日のインフルエンザの流行が分かる地図が日本医師会(日医)のホームページ (HP) に登場した。 日医が国立感染症研究所と共同開発した。 感染研のこれまでの発表では、1 週間から 10 日前の状況しかわからなかった。 調査方法が違うので単純比較できないが、流行の傾向をより早くつかめると期待される。 現在、参加医療機関は約 660 施設で試験運用だが、来年 1 月にも施設数を増やし本格稼働させる考えだ。

新しいシステムは、日医が病院・診療所から病名や検査、薬が記されたレセプト(診療報酬明細書)のデータを毎日自動的に集め、翌朝に全国約 900 の地域医師会ごとの状況を地図に表示する。 赤は 1 地域で 31 件以上、黄色は 10 件以下などと流行の違いを色で示す。 地図を拡大して詳しく見ることもできる。

日医の石川広己常任理事は「このスピードは画期的。 大流行前に注意ができる。」と話す。 この仕組みはほかの病気に生かせるという。 各地域の流行を詳しく知るには全国で計 3 千 - 4 千施設必要だという。 日医の HP のアドレスは、http://www.med.or.jp。

感染研によると、最新の 1 週間(6 - 12 日)に全国約 5 千医療機関を受診したインフルエンザ患者は、全国で 1 医療機関当たり 0.93 人。 流行開始の目安の 1 人に近づいている。 都道府県別では佐賀が 4.87 人で最多、北海道 4.48 人、長崎 3.74 人、埼玉 1.93 人、大分 1.91 人、沖縄 1.45 人と続いた。 (杉本崇、asahi = 12-20-10)

年賀状、ネットから送れるよ 日本郵便、若者狙い展開

オンライン上の操作だけで手軽に年賀状を送れるサービスが広がっている。 年賀状離れが進むなか、郵便事業会社(JP 日本郵便)がネットサービス各社と組んで展開しているものだ。 パソコンや携帯電話に慣れた若者を年賀状に引き戻す狙いがある。

日本郵便は今年度、年賀はがきを 39 億枚発行する予定。 年賀はがきの販売枚数は 1998 年度の 41 億 9,545 万枚をピークに減少傾向にある。これに対し、今年度の「オンライン年賀状」は昨年度の約 3 倍の 500 万枚と見込む。 オンライン年賀状は、インターネット上で年賀状のデザインを選んで宛先を入力すれば、差出人に代わってサービス会社側が印刷から投函(とうかん)までしてくれる。

メールアドレスやツイッターのアカウントしか分からない相手にも送れる。 サービス会社側がメールで相手に受け取りの意向を確認し、差出人に代わって宛先を入力して印刷する仕組みだ。

オンライン年賀状のさきがけは、08 年にサービスを始めた会員制交流サイト、ミクシィの「ミクシィ年賀状 (http://mixi-nenga.jp)」。 交流サイト上の友人にあてて送る。 若者を取り込みたい日本郵便が呼びかけ、「ネット上だけでなく現実の交流も大切にしたいという理念が合致した。(ミクシィ広報)」 昨年度の利用は約 100 万枚。 今年は携帯電話からも簡単な操作で送れるように改良したという。

一般向けのサービスとして、昨年登場したのがソフト開発会社リプレックスの「ウェブポ (http://webpo.jp/top)」。 もともとシステム会社のため独自の暗号化技術を持ち、情報管理の安全性が売り。 今年は 800 種類以上のデザインをそろえ、ディズニーキャラクターなどが人気という。

ネット検索サービス大手のヤフーも今年、「ネットで年賀状 (http://event.yahoo.co.jp/nenga2011)」を開始。 人気アニメのキャラクターを含む 500 種類のデザインをそろえて参入した。 「ウェブポ」と「ネットで年賀状」はともに、はがき代別で 1 枚 78 円から。 企業広告入りなどさらに安く利用できるサービスもある。 (岡林佐和、asahi = 12-19-10)

孫の花嫁姿、iPad で ヒルトン東京が式中継サービス

ヒルトン東京(東京・新宿)は来年 1 月から、結婚式の様子を米アップルの携帯情報端末「iPad (アイパッド)」で生中継しながら、式場と同じ料理をふるまうサービスを始める。 おじいちゃんやおばあちゃんらが体調を崩したり、体が不自由だったりして式場に来られなくても、結婚をいっしょに祝えるようにしたいという。

結婚式の日、シェフ、ウエーター、通信技術スタッフの 3 人が家まで出向く。 料理は材料を持ち込み、台所を借りてできるだけ調理する。 式の様子は iPad で生中継し、お年寄りらが寝ていても手軽に見られるようにする。 料金は 2 人分の料理と中継費などで 35 万円から。 当面は関東近郊に出向くことを想定し、今後、全国に広げる。また、ヒルトングループのほかのホテルでも同じサービスを展開するという。 (asahi = 12-13-10)

Wii でカラオケ歌い放題 6 万 5 千曲以上、ソフト発売

ゲームソフトメーカーのハドソンは、任天堂のゲーム機「Wii」用のカラオケソフト「カラオケ JOYSOUND Wii SUPER DX ひとりでみんなで歌い放題!」を発売した。 通信カラオケのエクシングとの共同開発。 マイク付きで税込み 7,140 円、ソフト単品は 3,990 円。

インターネットに接続してチケットを買うと、期限内は 6 万 5 千曲以上が歌い放題。 チケットは 1 日券が 300 円、30 日券が 1 千円など。 毎月、最新曲を追加していく予定。 任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドー DSi」で有料の専用ソフトをダウンロードすれば、DSi をリモコンとしても使える。 (asahi = 12-13-10)

10 代、パソコン離れ … ネットは携帯で 東大教授ら調査

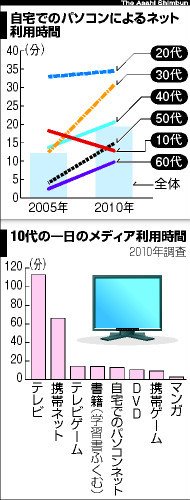

自宅でのパソコン (PC) を使ったインターネット利用時間(メールを含む)は 20 代以上の各年代で伸びている一方、10 代では減っている - -。 5 年ごとに実施されている橋元良明・東大情報学環教授(コミュニケーション論)らの「日本人の情報行動」調査でこんな結果が出た。 10 代のネット利用は携帯電話が中心になっていることに加え、テレビゲームなど多様なメディアに時間を振り分けていることが背景にありそうだ。

調査は 6 月に無作為抽出による 13 - 69 歳の全国 2,500 人を対象として実施した。 回答率は 59%。 メディア接触の実態についての数少ない定期的で大規模な調査と位置づけられている。 調査の結果、10 代の自宅 PC によるネット利用時間は 1 日に 12.8 分で、5 年前に比べて 5 分あまり減少した。 内容をみると、利用時間の多くはユーチューブなどの動画だったという。

これに対して、携帯によるネット利用時間は 66.0 分で、ほかの年代よりも長い。 ただし、5 年前との比較では微増にとどまっており、10 代のメディア利用時間はテレビゲームや DVD、携帯ゲームなどに分散していた。 一方、対象者全体ではこの 5 年間に自宅 PC や携帯電話によるネットの利用時間はともに大幅に増えた。

対象者全体の一日のメディア利用時間で最も長いのはテレビだが、5 年前と比べると 10 代で 25%、20 代でも 11% 短くなった。 「趣味・娯楽に関する情報を得るのに最も利用するメディア」でテレビに代わって首位になったのは 5 年前からほぼ倍増したインターネット (36%)。 テレビは約 30%、雑誌は約 18% に低下し、逆転された。

しかし、利用時間でいうと、単純にネット利用の増加がテレビの視聴時間を奪ったとは言えないようだ。 対象者全体の自宅 PC によるネット利用とテレビ視聴との関係を分析すると、PC でネットを使った日の方がむしろテレビを見る時間も長かった。 その日の在宅時間の長短に応じて、各メディアにそれぞれ時間を配分する傾向が見られるという。

また、書籍の実売総額と 1 人あたり国内総生産 (GDP) の増減はこの 15 年間ほぼ一致しており、景気に左右されるという相関関係がうかがわれた。 橋元教授は「10 代のパソコンによるネット利用時間が落ち込んだのは意外で、10 代の携帯ネットの利用も飽和状態に近いと見ている。 利用時間は機器の普及の進み具合によって決まる傾向があり、電子書籍の端末が安くなれば、若い世代の利用が伸びる可能性がある。」と話している。

◇

「パソコンは立ち上がりが遅い」、「交流サイトもケータイで見ている」、「パソコンをするよりはテレビを見る方が多い」。 市場調査のため、東京・渋谷のプリントシール製造会社「フリュー」のショールームに集まった高校生たちに聞いてみると、こんな答えが返ってきた。 メディア接触の中心は携帯電話だ。

東京都立高 2、3 年の女子 6 人。 5 人はメールに返信するため、風呂に携帯を持ち込んでいる。 「学校では授業中のケータイは禁止ですが、隠れてメールをしたり、サイトにつなげてブログを見たりしています。」 月々の利用料を尋ねると 9 千円から 2 万円ほど。 使い道はメール派 4 人、通話中心が 2 人。6 人のうち、ふだんパソコンを使うのはオンラインショッピングをするという 1 人だけだった。 (川本裕司、asahi = 12-12-10)

絶版マンガ、電子書籍で楽しむ 人気漫画家がサイト設立

市場に出回らない絶版漫画を電子化し、ネットで無料公開する取り組みが始まった。 「ラブひな」で知られる漫画家の赤松健さんがサイト「J コミ」を設立、6 日に会見した。 出版社、漫画家、読者の利益を損なわずに、海賊版対策などにつなげたいという。

漫画は電子化(PDF ファイル)し、作中に広告のページを挿入。 読者が広告をクリックするたび、広告料が入る仕組み。 手数料を除いた広告料全額が、漫画家の原稿料になる。 データは自由に保存でき、公開期間も設けない。

先行配信した赤松さんの「ラブひな」は、1 週間で約 170 万ダウンロードを記録。 1 割ほどの読者が、広告もクリックしたという。 今後は樹崎聖さんの「交通事故鑑定人 環倫一郎(梶研吾さん原作)」や「週刊少年ジャンプ」の掲載作、少女漫画家の新條まゆさんの読み切り作などを配信する予定で、収益を公表しながら他の漫画家に参加を呼びかけるという。

絶版漫画が再び読まれることは漫画文化のすそ野を広げると出版社側も歓迎しているという。 赤松さんは「絶版漫画も貴重な日本の資源。 海賊版の読者も取り込みたい。」と話した。 会見には樹崎さんも加わり、「海賊版で文化が丸ごと盗まれている。 声をかけてもらい、ぜひやりたいと賛同した。」と話した。

また、アニメの「ラブひな」で主演の声を務めた声優の堀江由衣さんは「部屋の本が整理されていないので、すぐに読めるのがいい。 久しぶりに読むと、新しい発見もある。」と話していた。 (高津祐典、asahi = 12-7-10)