楽天、中国で電子商店街「楽酷天」開業 日中 2 千店出店

楽天は 19 日、中国で電子商店街「楽酷天」を開業する。 中国のインターネット検索最大手「百度(バイドゥ)」との合弁事業で、日中の通販業者約 2 千店が出店。 中国のネット通販最大手「淘宝(タオバオ)」と提携して、6 月に同様の事業を始めたライバルのヤフーを追撃する。

「楽酷天」は、日本国内で展開する「楽天市場」とほぼ同じ仕組み。 家電や日用雑貨を取りそろえ、出店業者から消費者への販売を仲介し、業者から手数料を得る。 消費者が購入時に得られるポイント制度なども導入する。 「酷」は中国語で「格好いい」という意味を含み、若者からの支持を得る言葉でもあることから採用したという。

中国のネット利用者は今年 6 月時点で 4 億 2 千万人で、このうち電子商取引の利用者は 1 億 4 千万人に達するとの調査がある。 楽天は、今後も市場拡大が見込めることから、今年 1 月に「百度」との提携による中国進出を発表した。 取扱高の目標は明らかにしていないが、三木谷浩史・会長兼社長は「日本での規模に遠くない時期に追いつきたい」としている。

国内でネット通販が普及するなか、楽天は海外展開を加速させている。 すでに台湾、タイで電子商店街事業を始めているほか、今年はフランス、米国でもネット企業を買収した。 将来は 27 の国・地域に進出し、取扱高を 20 兆円に増やす目標も掲げる。 (asahi = 10-19-10)

ついに! コンピューターが女流王将破る 東大で特別対局

コンピューター将棋ソフトが清水市代女流王将 (41) に挑戦する特別対局が 11 日午後 1 時から東京都文京区の東京大学で行われ、コンピューターが 86 手で勝った。 将棋のプロが公の対局でコンピューターに敗れたのは初めて。 将棋ソフトの実力は年々向上しているが、ついにプロ集団の一角を崩すまでになった。

清水女流王将を破ったのは情報処理学会が作った「あから 2010」。 国内トップ 4 プログラムがそれぞれ挙げる候補手を多数決で選んで次の手を決定する。 対局は持ち時間各 3 時間、なくなれば 1 手 1 分未満のルール。 中盤までほぼ形勢互角だったが、秒読みに追われた清水女流王将にミスが出て、「あから」が押し切った。 対局後、清水女流王将は「時間配分が思い通りいかなかった。 終盤、しっかり形勢判断する時間がなかった。」と話した。

日本将棋連盟は 2005 年に棋士・女流棋士が公の場で許可なくソフトと対局することを禁止。 それ以降、プロとの対戦は一度だけ行われ、07 年にトップ棋士の渡辺明竜王 (26) が当時の最強ソフトの挑戦を退けている。

実力はアマ六段程度だったが、現在は単独でもそれより二、三段ほど強くなり、トップアマを打ち負かすようになっている。 今回は「トッププロ棋士に勝つためのコンピュータ将棋プロジェクト」を推し進める情報処理学会からの挑戦を将棋連盟が受けた形で実現した。 (asahi = 10-11-10)

楽天が日用品まとめ買いサイト 一度に決済、送料もお得

楽天は 5 日、インターネット上で複数の店舗の日用品をまとめ買いできるサイト「楽天 24」を新設した。 12 店舗が出品し、洗剤や化粧品など約千種の商品を扱う。 どこから買っても注文を一まとめにして一度に決済できる。 送料は全国一律 240 円で、購入代金が 3,900 円以上だと無料にする。

ドラッグストアなどで日用品を買う一人暮らしの若者らの利用を見込む。 これまでは楽天のサイトに出店する店ごとに送料がかかり、商品も個別に届けられていた。 今後は新サイトの出店数を増やし、「将来的には中核事業として育てる(三木谷浩史会長兼社長)」方針だ。 (asahi = 10-6-10)

iPad に対抗? タブレット端末ずらり シーテック開幕

iPad 旋風

記事コピー (1-28-10 〜 10-5-10)

国際サイバー演習に日本初参加 ネット攻撃に協調対応

米国の国土安全保障省が 9 月最終週に実施した世界最大規模の官民サイバー演習に、日本の政府機関や民間団体が初めて参加した。 インターネットが社会・経済の重要な基盤になるなかで、米国は「サイバーセキュリティー(ネット空間での安全保障)」に力を入れており、各国に協調を呼びかけている。

演習名は「サイバーストーム(コンピューター・ネットワーク空間の嵐)」で、参加は米、日や英、独、仏、オランダ、カナダ、豪州など 13 カ国の計 3 千人以上。 米国からは、国土安全保障省や国防総省に加え、原発や水道、運輸、金融、化学工場などを運営する約 60 社も参加した。

演習はインフラのシステムがネットワークを介して攻撃を受けたことなどを想定。 事態の進展に応じて、どのような指示・連絡をすべきか実際に判断する訓練をした。 日本からは内閣官房情報セキュリティセンター (NISC) のほか警察庁、経済産業省からネット上の監視を委託された非営利団体「JPCERT/CC (東京)」が参加。 警察庁幹部は「日本としても世界の状況を知る必要がある。 万一の際に各国のどことどう連絡を取るべきかの訓練にもなる。」と話している。

「サイバーストーム」自体は 2006 年 2 月と 08 年 3 月に続き 3 回目だが、過去 2 回は、米国と通信傍受などで緊密な関係にある英国など英語圏 4 カ国を加えた 5 カ国での実施だった。 しかし、昨年 7 月に米韓の政府系サイトが集中攻撃を受けた際は、日本にあるコンピューターが攻撃の「指示役」に利用されていたことが判明。 国境を超えたネット上の脅威の広がりを踏まえ、米国が日本や欧州を招いた。 (藤えりか、asahi = 10-4-10)

◇ ◇ ◇

発電所や工場を標的 … システム乗っ取るウイルス拡大

【ワシントン = 勝田敏彦】 発電所や工場などの機器を監視・制御するシステムを乗っ取って操ることができるウイルスが、世界規模で広がっていることがわかった。 「スタクスネット」と呼ばれ、電気、水道、ガスなど重要な社会インフラに影響が出る可能性がある。 米 CNN 電子版は「これまで見つかった不正プログラムで最も危険な可能性がある」と報じた。

このウイルスは USB メモリーに書き込まれ、挿入されたコンピューターから米マイクロソフト社の基本ソフト、ウィンドウズの弱点を突いて侵入。 産業用システムとして広く使われている独シーメンス社製のソフトを探索して乗っ取る。 家庭や企業の情報システムには感染しない。

シーメンスが把握している感染は、7 月中旬以降、主にドイツの工場で見つかった 15 件。 シーメンスのソフトは、機器を監視・制御する機能を持つため、弁の誤動作などさまざまなトラブルが起きる恐れがあったが、ワクチンソフトですでに対策を施した。 マイクロソフトも、弱点をふさぐ更新ソフトを 8 月にリリースした。

米セキュリティーソフト大手シマンテックのゲリー・イーガン安全性対応部長は「手口が非常に洗練されており、素人の仕業とは思えない」と述べ、専門知識のある組織の関与を疑っていることを明らかにした。 そして「電力、ガス会社などは十分な注意が必要だ」と強く警告している。

シマンテックによると、イランやインドネシア、インドに感染が集中している。 理由は不明だが、24 日付英フィナンシャル・タイムズは「イランの核施設が標的」とのドイツの専門家の見方を伝えた。 ウイルス対策大手のトレンドマイクロのリポートによると、8 月に日本でも 13 件被害が報告されたという。 (asahi = 9-27-10)

違法サイトを全件捜査へ 発信エリア割り出し 警察庁

わいせつ画像や薬物の売買など、インターネット上に掲載されている違法な情報をめぐり、警察庁は通報があったすべての事案の発信エリアを調べ、管轄する都道府県警に通知する方針を決めた。 ネット犯罪の捜査に長じた警視庁に分析を依頼して発信元の IP アドレスを割り出し、都道府県警に書き込んだ人物の特定を進めさせる。 ネット社会の拡大に伴って違法情報も急増しており、どの警察が取り扱うべき事案かを明確にして捜査を促すねらいがあるという。

警察庁はネット上の違法情報について、かねて財団法人のインターネット協会に情報収集を委託。 同協会が運営する「インターネット・ホットラインセンター」が一般からの通報を受け付けている。

2009 年の違法情報の確認件数は 2 万 7,751 件で、通年のデータを取り始めた 07 年の 2 倍強になっている。 しかし、一方で立件に至ったのは 110 件と全体の 0.4% にとどまる。 寄せられた違法情報については、これまで容疑者にたどりつくような詳しい分析がされておらず、件数も多いため、具体的な捜査につながりにくかったという。

警察庁は今後、「ホットラインセンター」に寄せられた情報を警視庁に提供。 警視庁はサイトの管理者に照会するなどして IP アドレスを調べ、違法情報を書き加えた場所を都道府県単位で割り出す。 解明した情報は所管する警察本部が引き継ぎ、書き込んだ人物の捜査に役立てるという。 各警察本部に対しては、捜査結果の報告を求めるとしている。 新方式の導入に合わせ、警察庁は地方警察官 350 人の増員を来年度に向けて予算要求している。

警察庁によると、今年上半期(1 - 6 月)に見つかったネットの違法情報は 1 万 8,542 件で、前年同期比で 75% 増えた。 大人のわいせつ画像が半分を占め、児童ポルノ (14%)、覚せい剤など規制薬物の売買 (13%) も目立つ。 (五十嵐透、asahi = 9-30-10)

◇ ◇ ◇

違法サイト情報、上半期過去最多 児童ポルノ・出会い系

インターネット上にある大人のわいせつ画像や児童ポルノなどの違法サイトの情報は今年 1 - 6 月の半年間(上半期)で 1 万 8,542 件寄せられ、上半期として統計がある 2007 年以降で最多だった。 前年同期より 75% 多い。 警察庁が 16 日発表した。

警察庁の委託で違法情報を集める財団法人インターネット協会のインターネット・ホットラインセンターが、センターへの通報件数をまとめた。 報道などで児童ポルノ問題への関心が高まったことも、情報が増えた一因と警察庁はみている。

DVD 販売サイトや掲示板に関する通報が多い。 ホットラインセンターは情報を得て数日以内にメールなどでサイト管理者に削除を要請する。 応じない管理者もおり、約 2 カ月以上応じないサイトはこの上半期で 2,014 件。 前年同期比で約 2.5 倍に急増した。

悪質なサイトは、センターからの通報を受けた警察当局が児童買春・児童ポルノ禁止法違反やわいせつ図画公然陳列などの疑いで摘発している。 今年上半期に警察が摘発したのは 226 件で、前年同期の 4.3 倍。 昨年 1 年間の 110 件を上回る。 児童ポルノ関係は 117 件で、110 件増。 大人のわいせつ画像関係は 54 件で、39 件増。 出会い系サイト規制法関係は 38 件で、8 件増えた。

画像投稿者との関係によっては、サイト管理者らも積極的に摘発する方針だ。 兵庫県警や警視庁などは 5 月、児童ポルノやわいせつ画像の掲示板を開設した管理者の広告業の男 (40) や投稿者ら計 14 人を逮捕した。 (asahi = 9-16-10)

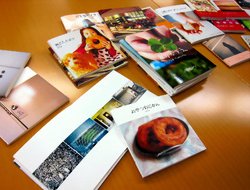

広がるフォトブック デジカメ写真を手軽に編集、製本

デジタルカメラで撮影した写真をウェブ上で手軽に編集でき、製本してもらえる「フォトブック」のサービスが広がっている。 文庫型から、写真立てのように置けるタイプなど商品も充実してきており、夏休みに撮りためた思い出の整理に一役買いそうだ。 コンテンツワークス(東京)は今夏、ウェブ上のフォトブック作成サービス「フォトバック」で、卒業アルバムのように、ページを開いた状態で立てかけられるタイプのフォトブック「ROUGH (ラフ)」を始めた。

コンテンツワークスは 2004 年にサービスを始めたフォトブックの草分け的存在。 好きな写真をアップロードし、使いたい写真をクリックして、配置したいページの上に落とすだけで、簡単に編集ができる。 文章の打ち込みも可能。 できたアルバムは郵送で受け取る。 16 ページで 1 冊 1,680 円(税込み)。 自分で作った本を、ウェブ上で公開することもできる。 利用者が公開している作品は約 1 万 5 千冊。 中にはプロ顔負けの作品もあり、写真雑誌で取り上げられることもあるという。

キヤノンも今夏、ウェブ上で自分の本を編集、公開できるサービス「フォトプレッソ」を始めた。 文庫本タイプで、40 ページ分 1,700 円。 当初はキヤノン製品を買った人が対象だが、来年には購入者以外も利用できるようにする。 富士フイルムは 4 月から、携帯電話からフォトブックを注文できるサービスを展開している。 写真関連の企業などが参加するフォトブック普及協議会によると、フォトブックの国内市場は 06 年に 10 億円だったが、今年は 100 億円を超えると予想している。

コンテンツワークスの担当者は「デジカメの普及で、写真を手に取る機会が減る一方、アルバムのように本として残すニーズが増えている。 より多様な表現ができるよう、商品の幅を広げる。」と話している。 (五十嵐大介、asahi = 9-26-10)

「釣」で標的? 日本釣振興会の HP、サイバー攻撃被害

財団法人「日本釣振興会(東京都中央区)」のホームページ (HP) がサイバー攻撃を受け、中国語の羅列が書き加えられるなど、改ざんされていたことがわかった。 沖縄県尖閣諸島沖で、中国漁船が海上保安庁巡視船に衝突した事件が起きたばかり。 尖閣諸島の中国名は「釣魚島」。 同振興会は「中国との接点はない。 『釣』、『日本』の文字があり、標的になったのではないか。」と話している。

警視庁によると、18 日に中国国旗が載ったり、中国国歌のような歌が流れたりするように改ざんされたという。 同振興会は 21 日朝、警視庁からの連絡を受けて改ざんを知り、調べたところ、HP に接続できないようになっていたという。 そのため委託先の業者に連絡を取り、同日午後 2 時ごろに復旧した。 同振興会はメーカーや流通業者、個人を会員に持ち、HP では環境活動や、釣りの普及、稚魚の放流などを紹介している。 (asahi = 9-22-10)

「ポケモン」マジコン用パッチを装う情報流出プログラムが出回る

発売されたばかりの「ポケットモンスター」新作ソフトデータを「マジコン」で動作させるためのパッチプログラムを装い、実行するとユーザーのデスクトップ画像などをネット上に流出させるウイルス的プログラムが出回っている。 流出したデータの中には個人情報を推測されるものも含まれている。

プログラムはマジコン「DSTT」用のパッチとして配布されており、ファイル名は「patch.exe」。 実行したユーザーのデスクトップのスクリーンショット、最近使ったファイルのパス名、Internet Explorer のブックマークが、ある掲示板サイトに表示される。 マイドキュメントに格納されたファイルのパス名やファイル名からユーザーの実名や職業が推測されるものもある。 掲示板サイトで表示されている以外の情報が漏れているかどうかは不明だ。

流出した情報を見たユーザーからは「悪意あるウイルス的プログラムの作成と流布は問題ではないか」という懸念の声もあるが、ほとんどのマジコンユーザーが違法にアップロードされたソフトのデータを使っているとみられる現状もあり、「ざまあみろ」といった声も多い。 (IT Media News = 9-21-10)

◇ ◇ ◇

海賊版ゲームソフト対策 マジコン製造販売に刑事罰検討

ゲーム機で違法な海賊版ソフトを使えるようにする機器について、著作権法を所管する文化庁は 7 日、製造や販売を禁止する検討に乗り出した。 刑事罰も視野に入れ、違法ソフトの横行に歯止めをかける狙い。 こうした機器の製造・販売は、国際条約でも禁止する動きが出ている。

インターネットを経由して入手した海賊版のゲームソフトを使おうとすれば、ゲーム機本体に使用を制御するアクセスコントロール機能がついている。だが、「マジコン」と呼ばれる機器を使えば、この制御機能を無効にできる。

文化庁は 7 日午前、文化審議会・著作権分科会の小委員会を開き、マジコンなどのアクセスコントロールを破る機器やプログラムの製造・販売を規制する検討を始めた。 DVD の再生制御を破る機器やアクセス制御を破るサービスについての規制や、刑事罰を与えることも検討する。 経済産業省が所管する不正競争防止法との役割分担を整理し、審議会で年内にも結論を得て早ければ来年の通常国会にも著作権法改正案を提出する。

業界団体の依頼を受けた大学による調査では、海賊版ゲームソフトをダウンロードできるサイトは米国、中国、タイ、フランスなど 15 以上の国のサーバーにあり、被害額は年間 4 千億円を超えた。 今年 1 月からは個人による違法ソフトのダウンロードも違法となったが、罰則はない。 文化庁は今回の機器などの規制によってダウンロード自体の抑制も図る方針だが、個人の行為まで規制することには慎重な意見もある。

一方、日米両国と欧州連合 (EU)、韓国など 11 の国と地域が検討中の「模倣品・海賊版拡散防止条約 (ACTA)」には、海賊版の水際規制と併せて、ゲームソフトや映画など著作物のアクセスコントロールを破る機器やプログラムの製造・販売を法的に禁じることを締約国に義務づける規定が盛り込まれている。 今月 23 日から東京で開かれる第 11 回会合において条文案が大筋でまとまる見通しで、早ければ来年にも発効する。 (赤田康和、asahi = 9-7-10)

クーポンサイト、日本も席巻? 米「グルーポン」進出

限られた時間内にインターネットで利用者を募り、飲食店や娯楽施設の割引券を販売する「共同購入型クーポンサイト」サービス。 その先駆け的存在である米「グルーポン」が今夏、日本に進出した。 29 歳の創業者、アンドリュー・メイソン最高経営責任者は、「サイトは、地域の活性化に貢献できる」と、日本での事業拡大に意欲を燃やす。

創業は 2008 年 11 月。 メイソン氏はそれまで、利用者がパーティーやイベントの参加者を手軽に集められるサイト「ポイント」を運営していたところ、食事などの団体割引を得るために利用する人が多いのに気づいた。 そこで割引専門サイトの発想を得た。

社名はグループ(集団)とクーポン(割引券)を合わせた造語で、海外ではサイト名にも使っている。 2 年で事業は 29 カ国に拡大。 当初は 7 人だった社員は 2 千人に増え、会員も世界で 1,500 万人を超えた。 割引券は飲食店、エステティックサロンのほか、バレエ鑑賞券などにも及ぶ。 米国では大手衣料店ギャップのクーポンも手がけ人気を得た。 「都市によって掲載は 3 - 6 カ月待ちというほどの人気」という。

成功のカギは「ツイッターなど、瞬時に友人と情報を共有できるネットサービスが普及したこと」とみる。 掲載料は無料で、売れたクーポン数に応じて手数料をもらう仕組みにした。 このため、「資金力が弱い商店や、費用対効果が見えにくいとしてネット広告を敬遠していた企業も使うようになった」という。

「消費者にとって、新しい体験への入り口」として、グルーポンを通じた都市の活性化にもつながると話す。 隠れた地元の名店や新サービスが注目されれば、地域経済の潜在需要の掘り起こしにもつながる。 「『我が町』の楽しみ方を変えること」が理想だ。

海外では地域の起業家と組む方針で、日本にはベンチャー企業「クーポッド(東京・渋谷)」と連携して進出。 東京や大阪、福岡など全国 12 地域でサービスを展開中だ。 「グルーポンジャパン」への改名も検討している。 日本については「外出を好む若者が多く、ネットやクーポン冊子にも慣れ親しんでおり、サイトの人気が出る要素がそろっている」と自信を見せる。

◇

グルーポンが海外で波に乗っていることもあり、日本でも共同購入クーポンへの参入が春ごろから目立ってきた。 8 月には USEN が開始。 近く、飲食店検索サイト大手の「ぐるなび」や、「食べログ」を運営する「カカクコム」も参入予定だ。 専用サイト「ルクサ」を運営する「ビズリーチ」の調査では、国内のサイト数は現在 39。 8 月だけで 19 サイトが加わったといい、市場規模は 4 - 8 月で 2.8 億円。 10 年度の市場規模は、今後の成長も織り込んで約 70 億円になると予測する。

電通総研の研究員、山崎聖子さんは今後も人気は続くとみる。 「店側にとって初めてのお客を呼び込める効果は大きく、努力次第でリピーターにつなげられる。 デフレで消費者の低価格志向が強まっているのも追い風だ。」と話す。 逆に、広告業界内には「上手にクーポンを使いこなす一部の人が多用し、大幅な利用者拡大にはつながらない(広告会社)」との見方もある。 (和気真也、asahi = 9-9-10)

もし急死、デジタル資産どうなる 米で相続サービス拡大

もし交通事故で急死したら、インターネット上に保存した家族の写真や電子メール、簡易投稿サイトへの書き込みなどの「デジタル資産」はどうなるか - - そんなことを考えたことはないだろうか。 米国などで、そんな心配にこたえるデジタル資産の相続サービスが盛んになっている。

デジタル資産の管理は、ログイン情報(利用者名とパスワード)が必要だが、それを知る人物が死亡すると、手出しできなくなる。 そこで、ログイン情報を死亡後に、指定しておいた人に伝えるサービスが増えている。

カリフォルニア州の「Legacy Locker」はログイン情報の保管を受け付け、顧客が死亡すると、家族らの確認を経て、生前に指定した相続人に情報を伝える。 「if I die,」というサービスは、生存確認の電子メールに 1 カ月間返事がないと「死亡」とみなし、生前に登録したメッセージを、指定した人に届ける。 これらは日本からも利用可能だ。

同様のサービスを提供するウィスコンシン州の「Entrustet」は「大きな反響がある日本でも死亡確認ができるようにしたい」と、日本での事業展開に意欲を見せている。 ログイン情報は秘密情報なので、各社は「生前は安全に保管し、死亡確認は厳しく行う」ことを売り物にしている。

死後のデジタル資産の問題は、ネットに親しんだ世代が増え、拡大するとみられる。 国内のブログや交流サイトの運営会社によると、遺族から連絡がない限り、故人はサイト上で「生き続ける」ことになる。 英紙フィナンシャル・タイムズによると、イラク戦争で死亡した息子の思い出を再現するため、両親が 2005 年に米ヤフーが提供する無料メールのアカウントの譲渡を求めてヤフーを提訴し、裁判所は譲渡を認める判断をした。

しかし、米ヤフーは現在も譲渡を認めていない。 ヤフージャパンも「基本的に遺族によるログイン情報の継承は認めていない」という。 交流サイトを運営するミクシィは「問い合わせに個別に対応している。 日記などのコンテンツの権利は相続人に引き継がれる。」と話している。 ツイッターは本人死亡の場合、家族らの求めでアカウントの消去や「つぶやき」のコピー提供などを行う。 「アメーバブログ」の運営会社サイバーエージェントは「遺族からの申し出で削除などの対応をしている」という。

一方、自分のパソコン内に保存した様々なデータの死後の扱いも気になるところ。 ソフトウエア会社「シーリス(大阪市)」がウェブサイトで無料公開しているソフト「僕が死んだら …」は、死後、見られたくないデータを消去する。 生前に見られても良いデータと、そうでないものを選別しておき、遺族がパソコンのデスクトップのアイコンをクリックすると、故人の音声や文章でのメッセージが起動、同時に指定されたデータが消去される。 高度な消去技術で復元は困難という。

同社の有山圭二代表は「自分が使うために作り、知人に配ったら評判が良くて公開した。 4 万件以上のダウンロードがあった。」と話している。 (勝田敏彦 = ワシントン、松尾一郎、asahi = 9-3-10)

ソニー、映画・音楽の配信を強化 アップルに対抗

ソニーは 1 日(日本時間 2 日)、ベルリンで記者会見し、インターネット経由のコンテンツ配信サービスを拡充すると発表した。 4 月に米国で映画の配信を始めたが、英国など欧州 5 カ国でも今秋から事業を展開。 年内には音楽の配信も始め、配信サービス「iTunes (アイチューンズ)ストア」などで先行する米アップルに対抗する。

ソニーは昨秋、音楽や動画、電子書籍などをネット配信する構想を発表。 同社が持つ映画や音楽、ゲームなどのコンテンツを、パソコン「VAIO」やスマートフォン(多機能携帯電話)など様々な機器でも楽しめるようにして、「ハードとソフトの融合」を進める考えだ。 新サービスの日本での展開は未定。 (asahi = 9-2-10)

◇ ◇ ◇

アップル、米でテレビ番組配信へ iPod は全面刷新

【ニューヨーク = 山川一基】 米アップルは 1 日、インターネット経由でテレビ番組を 1 話 99 セント(約 83 円)で配信するサービスを、米国で始めると発表した。 また携帯デジタルプレーヤー「iPod (アイポッド)」シリーズも全面刷新し、日本などで発売。 音楽・映像と機器を組み合わせる総合娯楽戦略を加速する。

サンフランシスコ市内で開いたイベントで、スティーブ・ジョブズ最高経営責任者 (CEO) が発表した。 ネット経由で映画やテレビ番組を受信し、テレビにつなげる機器「アップル TV」を 3 年ぶりに改良。 2007 年に発売した初代機(299 ドル)から小型化し、99 ドル(約 8,300 円)に値下げした。 米国で今月発売する。 日本での機器の販売や配信サービスは未定という。

初代機はハードディスクを内蔵し、テレビ番組や映画などを「購入」する仕組みだったのに対し、新型機は映像を記録しない「レンタル」方式。 米テレビ局 ABC などの番組を 99 セントで配信するほか、封切り映画なども 4.99 ドル(約 420 円)で楽しめる。

また、iPod の上位機種である「タッチ」は画面が高精細になり、無線 LAN 経由でテレビ電話もできるようになった。 小型の「ナノ」や廉価版の「シャッフル」もデザインを一新する。 日本での発売はナノ(1 万 3,800 円 〜)とシャッフル(4,800 円)が来週、タッチ(2 万 900 円 〜)は来週以降の予定。 (asahi = 9-2-10)

上半期のネット利用犯罪 2,444 件、過去最多ペースに

インターネットを利用した犯罪の今年上半期(1 - 6 月)の摘発件数は 2,444 件と、前年同期比で 586 件、32% 増えたことが 2 日、警察庁のまとめでわかった。 上半期ではこれまでで最も多く、年間で過去最多だった 2008 年の 4,334 件を上回るペースになっている。

犯罪種別で増加が目立つのはネットオークション詐欺で、451 件と前年同期比で 53% 増えた。 欲しいものを手軽に手に入れられる便利さで生活に定着する一方、だます側の「垣根」も低くなって容疑者の層が広がっているのが特徴だ。

今年 2 月には、入手しづらい人気歌手のコンサートチケットを販売するとうたって落札者から約 7 万円をだまし取ったとして、自営業の男 (41) が逮捕された。 5 月には、海賊版アニメの DVD セットを本物と偽って約 2 万円で販売したとして、女子大学生 (21) が詐欺と著作権法違反の疑いで逮捕された。

大手のネットオークションでは出品物が購入者に届いてから現金決済をする仕組みの導入が進められているが、警察庁はオークションの運営会社に対し、偽物の出品がないか監視を強めるよう呼びかけている。 サイト管理者らに対しても、違法の認識があれば刑事責任を追及する構えだ。

他の主なネット利用犯罪の摘発容疑は、▽ 児童買春や淫行が 451 件(前年同期比 38% 増)、▽ わいせつ物頒布や児童ポルノ提供などが 402 件(63% 増)、▽ 出会い系サイト規制法違反が 207 件(13% 増)。 ファイル共有ソフトなどを使った著作権法違反は 160 件と、前年同期比で 3 倍強になっている。 (五十嵐透、asahi = 9-2-10)

◇ ◇ ◇

ヤフオク届いたら「偽物」 同じ出品者、苦情 100 件超

ネット検索サービス大手のヤフーの競売サイト「ヤフーオークション(ヤフオク)」で、同一人物が出品した商品の落札者から「偽物が届いた」との苦情が同社に多数寄せられている。 件数は 7 月以降で百数十件。 実際に偽ブランド品でもヤフオクでは原則として落札者に商品が届けば補償はない。 こうしたネット取引のトラブルについて、消費者庁は 18 日に研究会を発足させ、対策を検討する。

ヤフーによると、問題になっているのは、人気メーカー製として出品されたゴルフクラブやボール。 添付した写真にはカタログ写真が使われていた。 「ボール 2 ダースをメーカーに調べてもらったら偽物だった」、「クラブの重量、長さなどすべてが違う」などの苦情が多発。 落札金額は多い人で数万円だ。 ヤフーは今月 6 日、出品者を競売に参加できなくした。

ヤフオクの場合、被害について補償されるのは、原則として、落札者が代金を支払ったのに商品が届かないか、出品者が商品を送ったのに代金が支払われないときのみ。 偽ブランド品問題については「安易に補償するとかえって流通を助長しかねない」という立場だ。 ただし、今回の件については「詐欺の要素が強いので、補償もありうる」としている。

ヤフーによると、ヤフオクでの偽ブランド品関連のトラブルは月に 2 千件強。 3 万 3 千の競売に入札して 1 回トラブルに遭う計算だという。 ネット取引の相談窓口「EC ネットワーク」の原田由里理事は「落札者にとっては、商品が届かないのも偽ブランド品をつかまされるのも同じ。 競売サイト開設者の責任として補償の対象を見直すべきだ。」と話している。 (茂木克信、asahi = 8-18-10)

米軍に最悪のサイバー攻撃 08 年、USB メモリーから

【ワシントン = 勝田敏彦】 米軍のコンピューターネットワークが 2008 年、USB メモリーから侵入した不正プログラムによって「米軍史上最悪」のサイバー攻撃にさらされていた。 米国防総省のリン副長官が、25 日発行の外交評論誌「フォーリン・アフェアーズ(電子版)」に投稿した論文で明らかにした。

論文によると、中東にある米軍基地のノートパソコンに、外国の情報機関関係者が USB メモリーを挿入。 記録されていた不正プログラムが米中央軍のコンピューターネットワークに侵入した。 不正プログラムは、検知されないまま軍のネットワークに広がり、データを何者かに転送しようとしていたといい、副長官は「米軍のコンピューターへの史上最悪の侵入だった」とした。

論文は、侵入による具体的な被害は記していない。 しかし軍のネットワークへの侵入はほかにも起きており、兵器の設計図や作戦計画などが流出していると指摘した。 同盟国や軍関連企業のものも含めると、流出ファイルの総数は数千に上るという。 副長官は、サイバー攻撃は敵の特定が難しく、報復も困難だとして防衛の重要性を強調し、新設のサイバー司令部が 10 月までに本格的に活動を始めることを明らかにした。 (asahi = 8-26-10)

図書館長「了解求めないアクセスが問題」 HP 閲覧不能

愛知県岡崎市立図書館にサイバー攻撃をしかけたとして図書館が被害届を出し、男性 (39) が逮捕され、不起訴になった問題で、大羽良・同館長は 21 日、同市役所で報道陣に対し、「(男性の自作プログラムに)違法性がないことは知っていたが、図書館に了解を求めることなく、繰り返しアクセスしたことが問題だ」と説明した。

男性は自作プログラムで図書館のホームページから蔵書の新着情報を収集。 朝日新聞の取材で、図書館のソフトは蔵書データを呼び出す電算処理を継続したままにする仕組みで、アクセスの集中でホームページが閲覧できなくなり、サイバー攻撃を受けたように見える不具合があったことがわかった。 ホームページが閲覧できなくなったことについて、大羽館長は「図書館側のソフトに不具合はなく、図書館側に責任はない」との認識を示した。 (asahi = 8-22-10)

◇ ◇ ◇

ソフト会社、図書館側に不具合伝えず アクセス障害問題

愛知県岡崎市立図書館のホームページにサイバー攻撃をしたとして男性 (39) が逮捕された後、朝日新聞の取材で図書館のソフトの側に攻撃を受けたように見える不具合があることが発覚した問題で、ソフトを開発した三菱電機インフォメーションシステムズ (MDIS) は、2006 年の段階で不具合を解消した新しいソフトを作っていたことがわかった。

同社は岡崎の図書館には不具合の情報を伝えていなかった。 旧ソフトを使い続けた図書館側は、攻撃を受けたと考えて県警に被害届を提出。 男性の逮捕につながっていた。 逮捕され、起訴猶予となった男性は自作プログラムで図書館のホームページから蔵書の新着情報を集めていた。 旧ソフトは、蔵書データを呼び出す電算処理を継続したままにする仕組みで、アクセスが集中するとホームページが閲覧できなくなり、サイバー攻撃を受けたように見える不具合があった。

MDIS は 06 年、不具合を解消した新ソフトを開発。 東京都渋谷区など全国約 45 カ所に納入した。 しかし、一部では旧ソフトが更新されずに使われ続け、広島県府中市で 08 年末、石川県加賀市で 09 年夏、大阪府貝塚市で 09 年末に閲覧障害が起きた。 岡崎の図書館では、今年 3 月に閲覧できなくなった。 取材によると、MDIS は直後にアクセス記録から原因を把握していたが、図書館側に他の図書館で同じような閲覧障害が起きていたことを伝えていなかった。

旧ソフトは現在も約 30 カ所の図書館で使われている。 ある図書館の関係者によると、新ソフトは 06 年以降に新しく MDIS と契約したか、大規模にコンピューターを増強、更新した場合に限って導入されていた。 旧ソフトを使うある図書館の職員は「ホームページが閲覧しにくくなるのは、コンピューターの性能が低いからだと MDIS に言われた」と話す。

閲覧障害の情報を伝えていなかったことについて、MDIS・IT ソリューション事業部は「社内で情報の共有が不徹底だった」と説明。 男性が逮捕されたことについては「コメントできない」としている。 (神田大介、asahi = 8-21-10)

◇ ◇ ◇

図書館 HP 閲覧不能、サイバー攻撃の容疑者逮捕、だが …

愛知県内の男性 (39) が、自作プログラムで図書館ホームページから新着図書の情報を集めたところ、サイバー攻撃を仕掛けたとして逮捕された。 しかし、朝日新聞が依頼した専門家の解析によると、図書館ソフトに不具合があり、大量アクセスによる攻撃を受けたように見えていたことが分かった。 同じソフトを使う全国 6 カ所の図書館でも同様の障害が起きていたことも判明。 ソフト開発会社は全国約 30 の図書館で改修を始めた。

この問題は同県岡崎市立図書館で起きた。ソフトには、蔵書データを呼び出すたびに電算処理が継続中の状態になり、電話の通話後に受話器を上げたままのような状態になる不具合があった。 一定の時間がたつと強制的に切断されるが、同図書館では 10 分間にアクセスが約 1 千件を超えると、ホームページの閲覧ができなくなり、大量アクセスを受けたように見えたという。

男性はソフトウエア技術者で、岡崎市立図書館から年に約 100 冊借りていた。 図書館のホームページは使い勝手が悪く、新着図書の情報を毎日集めるプログラムを作り、3 月から使い始めた。

図書館には同月以降、「ホームページにつながらない」と市民から苦情があった。 相談を受けた愛知県警は、処理能力を超える要求を故意に送りつけたと判断し、業務妨害容疑で男性を逮捕した。 名古屋地検岡崎支部は 6 月、「業務妨害の強い意図は認められない」として起訴猶予処分とした。

朝日新聞は、図書館で使われている三菱電機インフォメーションシステムズ (MDIS) 社製のソフトを別の図書館関係者から入手。 男性のプログラムとともに、この分野に詳しい産業技術総合研究所の高木浩光・情報セキュリティ研究センター主任研究員や、大手の情報セキュリティー会社「ラック」など 3 カ所に解析を依頼した。 その結果、いずれも図書館ソフトに不具合があると答えた。 男性のプログラムは違法性がなかったという。

朝日新聞が確認したところ、図書館ホームページの閲覧障害は、ほかに大阪府貝塚市、広島県府中市、東京都中野区、神奈川県鎌倉市、京都府長岡京市、石川県加賀市でも起きていた。 MDIS は「改善の余地がある」として 7 月、電算処理を毎回切るように岡崎のソフトを改修。 全国約 30 の図書館で順次作業を進めている。

男性は取材に「なぜ不具合が放置され、捜査機関は見抜けなかったのか。 今後も同じような逮捕が起き得ると思うと恐ろしい。」と話した。 岡崎市立図書館は「様々なプログラムによるアクセスにも対応するよう改善を進めたい」と説明。 愛知県警は一連の不具合を把握していなかったが、「図書館の業務に支障が出たことは事実で、捜査に問題はない」としている。 名古屋地検岡崎支部は「コメントできない」としている。 (神田大介、asahi = 8-21-10)

PC ファイル → イカ・タコ画像 ウイルス作成容疑で逮捕

コンピューターウイルス「イカタコウイルス」を仕込んだ偽の音楽ファイルをファイル共有ソフトを通じて受信(ダウンロード)させ、パソコン内のファイルを壊したとして、警視庁は、ウイルス作成者で会社員中辻正人容疑者 (27) = 大阪府泉佐野市中庄 = を器物損壊の疑いで逮捕したと 4 日発表した。 同庁は、ファイルを「器物」ととらえ、ウイルスを感染させる行為に初めて器物損壊罪を適用した。

中辻容疑者は 2006 年ごろから感染が広がった「原田ウイルス」を作成したことで知られ、大学院生だった 08 年、「原田」の亜種ウイルスで著作権を侵害したなどとして逮捕され、有罪判決を受け執行猶予中。 「前回逮捕されてから自分のプログラミングの技術がどれだけ向上しているかみてみたかった」と供述しているという。

警視庁ハイテク犯罪対策総合センターによると、逮捕容疑は、5 月にファイル共有ソフト「ウィニー」上にテレビアニメの音楽ファイルに見せかけた「イカタコウイルス」を配信し、ダウンロードした無職男性 (37) のパソコンに感染させ、ハードディスク内のファイル約 6 万 4 千件のうち約 1 万 1 千件を壊したもの。 異常に気づいた男性が途中で電源を切ったため被害が拡大しなかった。

センターやウイルス対策大手トレンドマイクロによると、ダウンロードした同ウイルスが仕込まれたファイルを開くと、ハードディスク内に保存されているすべてのファイルが感染。 イカやタコ、ウニなどの漫画風の画像に上書きされ、どのファイルを開いても同じ画像が現れる。 上書きされたファイルの復元は困難とされ、器物損壊罪にあたると判断した。

また、同ウイルスに感染すると、パソコン内のデータが中辻容疑者が設置するサーバーに送信される仕組みで、中辻容疑者は「5 万人分のデータが保存されている」と供述。 警視庁はこのうち 2 万件を確認している。 (asahi = 8-4-10)