宮城のメガソーラー中断、訴訟焦点に 業者「再開も」、地元「前進」

宮城県加美町のゴルフ場にメガソーラーを建てようとしていた太陽光発電事業者が、経済産業相に届け出た環境影響評価準備書を取り下げたことが明らかになった。 計画はいったん中断することになり、地元は「一つ前進した」と受け止める。 今後は、町と事業者が土地所有権をめぐり争う訴訟に焦点が移る。 ゴルフ場は「やくらいサイズゴルフ倶楽部」で、事業者はカナダを拠点にするカナディアン・ソーラー (CS) のグループ会社。 経済産業省や CS の担当者によると、約 80 メガワットのメガソーラーの建設を計画し、経産相に環境影響評価準備書を届け出ていたが、10 月下旬に取り下げた。 CS は県にも直接伝えた。

出力 40 メガワット以上のメガソーラーを建設する場合、事業者は環境影響準備書などを作り、審査を受けた後、工事計画を届け出て工事を始める。 今回の取り下げで、手続きが止まった格好だ。 町と事業者は土地所有権をめぐり、仙台地裁で係争中。 準備書の取り下げについて、CS の担当者は「訴訟をやっているため、今は手続きを進められない」と説明。 ただ「訴訟が終わり、計画を始められる状況になれば再開を考える」と述べた。

CS の準備書によると、計画ではゴルフ場の敷地約 145 ヘクタールに太陽光パネルを最大で約 11 万 6 千枚並べた 80 メガワット規模のメガソーラーを建てる。 今回の取り下げについて、石山敬貴町長は「地元は計画に反対しており、大きな意味のある出来事。 一つ前進した。 ただ、訴訟はこれから始まるので、引き続き注力する。」と話した。 (福留庸友、asahi = 11-12-24)

日本の年間予算額上回る? 途上国への気候資金、米大統領選で影響も

地球温暖化の対策は待ったなし。 でも、それに必要なお金は誰が出すのか - -。 11 日からアゼルバイジャンで始まる国連気候変動会議 (COP29) では、途上国への資金支援が最大の争点の一つになりそうだ。 各国の結束に直結するテーマだが、交渉の先行きは不透明。 トランプ前大統領が当選を確実にした米大統領選の結果も影響しそうだ。

「交渉の中で私たちは、(先進国が)誠意をもって行動しようとしているのか疑問を抱いている。 責任をどう果たすのか。」

ツバルやバヌアツといった太平洋の島国などでつくるグループ「AOSIS」の交渉担当、ミカイ・ロバートソン氏は 10 月末、メディア主催の会見で語気を強めた。 こうした島国では、温室効果ガスの排出はわずかにもかかわらず、すでに温暖化に伴う海面上昇の影響を受け、災害にも見舞われている。 COP29 に向け、議題の資金について事前交渉を続けているが難航している。 途上国への支援「気候資金」は気候変動対策の国際ルール「パリ協定」に規定されている。 災害に脆弱で、エネルギーの脱炭素化に必要な設備投資資金も不足しがちな途上国を助けるためのものだ。

途上国も資金提供を前提とした温室効果ガスの削減目標をまとめている。 パリ協定が掲げる、産業革命前からの気温上昇を 1.5 度に抑える目標達成には、気候資金が不可欠だ。 日本も途上国援助 (ODA) などを気候資金に含めた上で、年間 100 億ドル(約 1.5 兆円)以上を出している。

新目標の論点は「量と質」

この気候資金の額などの目標について、先進国は 2009 年、途上国に対し 20 年までに年間 1 千億ドル(約 15 兆円)を提供すると約束した。 15 年には、25 年までに新たな資金目標をつくると決めた。 ただ、20 年になっても先進国からの資金は 1 千億ドルに届かず、到達したのは 22 年だった。 気候資金は、これまでに温室効果ガスを排出して発展してきた先進国が責任を果たすという意味もあったため、途上国から先進国への不信感が募ることにもなった。

COP29 では、新たな資金目標をつくるが、「量と質」がポイントになる。 金額などの「量」については、途上国を中心に少なくとも現目標の 10 倍の年間 1 兆ドル(約 150 兆円)規模に引き上げるべきだとする意見がある。 国連が途上国のニーズをまとめた報告書では 30 年までに 6.8 兆ドル(約 1,020 兆円)以上が必要だとしている。 パリ協定の達成に必要だとしても、日本の1年の国家予算規模(24年度は約112兆円)を上回り、場合によってはその数年分にも達する金額ともなれば、交渉の紛糾は不可避だ。

「質」の最大の論点は、「誰が出すのか」という財源の問題だ。 先進国側からは、現在は資金を拠出していない中国などを念頭に、排出量や経済所得に応じた負担が必要との意見が出ている。 また、国などによる公的資金だけでなく、民間資金も含めるべきだとする意見も根強い。 日本は両方の意見を支持する立場だが、厳しい交渉が予測される。

米国脱退なら、他国にも影響

さらに、問題を難しくしかねない要因が米大統領選の結果だ。 共和党のトランプ前大統領は当選後のパリ協定脱退を示唆しており、脱退すれば資金提供義務は無くなる。 英シンクタンク E3G の上級政策アドバイザーであるコーシマ・キャッセル氏は「米国が気候資金に貢献しないとなれば、交渉への影響は非常に大きい」と話す。 先進国であり世界第2位の温室効果ガス排出国の米国が負担しないのに、中国などを巻き込むことは不可能という見方だ。

気候資金の不透明さも

また、拠出した気候資金が正しく使われているのか疑問視する声もある。 各国は国連に 2 年に 1 度報告書を出し、資金提供先などを示しているが、詳細は公表していない。 日本の 15 - 22 年の報告書によると、高効率石炭火力や、化石燃料の中では温室効果ガス排出が少ない天然ガス火力などの化石燃料を使う事業へも出資があり、他国の報告書でも確認されている。 今後、新たな資金目標ができたとして、排出削減に効果的に投資されるのか、将来的な脱炭素につながるのかも問われる。

「環境・持続社会」研究センター (JACSES) の田辺有輝プログラムディレクターは「排出量を一時的にでも削減できればよいという考えで化石燃料事業を後押ししても、途上国での長期的な脱炭素は進まない」と指摘。 「気候資金の質を高めるために、資金提供先が 1.5 度目標に整合しているのか検証できる仕組みも議論していくべきだ」と話す。 (市野塊、asahi = 11-9-24)

世界の気温、2024 年は初の「1.5 度」超えが確実に EU 気象情報機関

2024 年が記録上最も暑い年となるのがほぼ確実となった。 欧州連合 (EU) の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」が 6 日、データを公開した。 24 年の気温は暦年でみると産業革命前の水準よりも 1.5 度以上高くなるという。 地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」では上昇幅の制限として 1.5 度を掲げている。 米国では再選を決めたトランプ前大統領がパリ協定からの再離脱を表明している。

科学者はパリ協定によって、干ばつや熱波、壊滅的な海面上昇などの連鎖的で悪化する影響を防ぐことができると主張。 この水準になると、人類が引き起こした気候危機が熱を閉じ込める化石燃料の汚染によって加速し、人間と自然界の適応能力を超え始めると警告している。 コペルニクス気候変動サービスは、24 年の気温が 1.5 度の水準を上回るのはほぼ確実だとの見通しを示した。

トランプ氏は気候変動否定論者として知られる。 1 期目にパリ協定から離脱し、2 期目でも再離脱すると表明している。 しかし、新しいデータでは、主要な経済大国による気候変動対策がさらに遅れれば、さらに高い水準の温暖化に確実に到達し、それに伴い、ますます悪影響がひどくなることが示された。 気候変動が原因の異常気象は毎年多くの人々の命を奪い、経済に多大な損害を与えている。 このため、主要 7 カ国 (G7) や主要 20 カ国・地域 (G20) などの国際的な枠組みでは気候危機を重要視している。 (CNN = 11-7-24)

東京・新宿区、戸山公園で鉛・水銀検出 一部で立ち入り制限

東京・新宿区の都立公園で、国の基準値を上回る鉛や水銀などの有害物質が検出され、一部エリアで立ち入りが制限されました。 一部エリアで立ち入りが制限されたのは新宿区にある都立「戸山公園」の大久保地区側です。 都によりますと、公園施設の改修工事のため敷地内の 530 か所で、地表から深さ50 センチまでの土壌を採取して調べたところ、4 分の 1 ほどの地点から国の基準値を上回る鉛や水銀などの有害物質が検出されました。

この場所には戦時中まで旧日本軍の射撃場があり、当時の弾薬に使われていた鉛などが検出された可能性が高いとみられるということです。 このため、都は 6 日から当面の間、「子どもの広場」など有害物質が検出された一部エリアの立ち入りを制限し、今後、土の入れ替えや盛り土などの対策を行うことにしています。 都の担当者は「公園の利用者にただちに健康への影響はないと考えているが、皆さんに安心して利用してもらえるよう、しっかり対策を行いたい」と話していました。 (NHK = 11-6-24)

生物多様性 COP、成果の一方で議題持ち越しも 会場去る国が相次ぐ

コロンビア・カリで開かれていた国連の生物多様性条約締約国会議 (COP16) は 2 日夜(現地時間 2 日午前)、議決に必要な定足数を満たさなくなった本会議を「中断」とし、日程を終えた。 国際目標の評価や資金に関わる重要議題で合意が持ち越されるという異例の結末となった。

会議は 10 月 21 日に開幕した。 当初は 11 月 1 日に閉会予定だったが、交渉が難航する議題が続出。 日程を延長し、夜を徹しての議論が続き、開始がずれ込んだ本会議は 10 時間を超えた。 会場を離れる締約国が相次ぎ、締約国の 3 分の 2 という定足数に達しなくなった。 条約事務局によると、今後改めて再開会合が開かれる見込み。

2 年前の COP15 では「生物多様性の損失を止め、反転させる」ことをめざし、2030 年までの 23 項目の国際目標を採択。 締約国はそれぞれ国家戦略を提出することになっていた。 今回は、その取り組みの効果などを評価するための指標づくりも重要なテーマだった。 準備会合などでは、23 項目についてどのように評価できるか、技術的な側面から検討。 数値などでは成果を示しにくい項目は、選択回答式(バイナリー)指標を取り入れる方向で整理を進めた。 正式に採択し、COP17 で進み具合を点検する際に各国が報告に使えることをめざしていたが、持ち越しになった。

資金項目採択できず「失望」の声明も

主に途上国の生物多様性の保全に使われる資金をめぐる項目も、意見を集約させることができなかった。 議論の途中で定足数不足が発覚、本会議が「中断」となり、合意にたどり着かなかった。 世界自然保護基金 (WWF) は会議について「いくつかの成功もあったが、重要な財政協議の遅れで COP16 は失望に終わった」との声明を出した。

一方、進展もあった。 「DSI (遺伝資源に関するデジタル配列情報)」と呼ばれる、生き物の DNA を調べて得られたデータがもたらす利益の扱いについては、「中断」の直前に合意した。 製薬会社など DSI を使って利益を得る大企業に対し、利益や売り上げの一部を、規模に応じて国際基金(カリ基金)に拠出するよう求める内容。 企業規模や貢献の割合は、調査などを踏まえて COP17 で決め、その後も見直す機会を設ける。 学術機関などの拠出は期待されないとしている。

日本の企業にも密接に関わる議題。 DSI をどれくらい利用しているか企業によりばらつきがあることや、拠出を義務にすると制度変更などに時間がかかることなどを理由に、日本は拠出を強制されない形での決着をめざしていた。 経団連も開会前に「資金拠出は、任意とすること」とする意見を表明していた。

日本は企業の情報開示に資金拠出へ

会議は参加登録者が過去最多の約 2 万 3 千人に上った。 23 年に生物多様性への依存や影響について情報を開示する枠組み「TNFD」が正式に始まって最初の COP となり、企業の参加も目立った。 TNFD のページによると、日本企業ではすでに世界最多となる 130 社以上が開示に取り組んでいる。

会期中に環境省は、TNFD に 2 年間で約 50 万ドル(約 7,600 万円)を拠出することを発表した。 TNFD と共同研究を進めながら、開示に使うデータ集積への参加や、生物多様性に人間が与える負荷を示す日本発の指標の国際標準化とその拡大などをめざすとしている。 資金はさらなる開示に向けた支援にも使われるという。

また、国連環境計画などは 10 月末、国際目標に掲げられた「30 年までに陸や川、海のそれぞれ 30% 以上を保全する (30 by 30)」という目標の進み具合を検証した報告書を発表。 保全されているのは陸域・内水面で 17.6%、海で 8.4% だったとし、「進展は見られるが、さらなる拡大と、必要な場所に保全地域をつくる作業が必要だ」と呼びかけた。 COP17 は 26 年にアルメニアで開催される予定で、各国の戦略の進展などが問われる。 (杉浦奈実、asahi = 11-3-24)

有害廃棄物の偽装輸出か 貨物船がアルバニアに帰港

タイで処理するために数百トンの廃棄物を積載して今年 7 月にアルバニアを出航した船舶が、貨物に有害廃棄物が含まれている可能性があるとの内部告発を受けてタイに受け入れを拒まれ、アルバニア最大の港湾都市ドゥラスに 29 日、帰港した。 トルコ船籍の「モリーバ」は 7 月初旬にアルバニアを出港。 アルバニア税関当局の当時の書類によると、貨物は「酸化鉄」などの産業廃棄物で、輸出は許可されていた。

しかし、途上国への有害廃棄物の輸出根絶に取り組む NGO、バーゼル・アクション・ネットワーク (BAN) に寄せられた内部告発によれば、貨物には、保管および輸送に厳格な条件を要する有害廃棄物の電炉ダスト (EAFD) が含まれているとみられている。 同船はタイ側に受け入れを拒否され、スペイン、ポルトガル、イタリア、トルコに寄港した後、数か月かけてアルバニアに帰港した。

BAN のジム・パケット代表は「われわれの主張が事実であれば、これは国際法で定められた有害廃棄物」だとし、輸出は「犯罪行為」だと主張した。 ドゥラスの検察は、コンテナに有害廃棄物が含まれているかどうかを判断するため、サンプルを分析するとしている。 (AFP = 10-30-24)

今世紀末気温 3 度上昇か 国連報告書、温室ガス排出は増加傾向が悪化

国連環境計画 (UNEP) は 24 日、各国が現在の温暖化対策のままでは、世界の平均気温は今世紀末に、産業革命前から最大で 3 度以上上昇するとの報告書を公表した。 アフリカ連合を除く G20 (主要 20 カ国・地域)が世界の温室効果ガスの 8 割を排出しているとし、こうした国が大規模な削減を主導しなければならないと指摘した。 UNEP は、産業革命前からの気温上昇を 2 度や 1.5 度に抑える目標と、現在の排出状況との差を毎年評価している。 報告書は、11 月 11 日から始まる今年の国連気候変動会議 (COP 29) での議論でも活用する。

報告書では、各国が、▽ 現在の政策を継続、▽ 提出済みの温室効果ガスの削減目標を達成,▽ 資金支援を条件とした途上国などの削減目標を達成 - - などの条件で、複数のシナリオを分析。 シナリオによって今世紀末の気温上昇は 2.2.6 - 3.1 度となった。

「気候変動の正念場に」

2023 年の温室効果ガスの排出量は約 570 億トンで、前年よりも 1.3% 増。 新型コロナの世界的流行前の 10 - 19 年は年平均 0.8% 増で、悪化している。 全排出量のうち、アフリカ連合を除く G20 は 77% を占め、まだ排出のピークに至っていない国も多い。 一方、1.5度目標の達成に必要な温室効果ガスの削減量は、30年までに190億〜240億トン、35年までに260億〜320億トン。2度目標なら30年までに110億〜160億トン、35年までに150億〜210億トンだった。

UNEP のアンダーセン事務局長は「気候変動の正念場にきている。 私たちはいまだかつてない規模とペースで(資金や対策を)世界的に結集させる必要がある。」と話している。 (市野塊、asahi = 10-24-24)

神宮外苑の再開発、10 月中にも樹木伐採へ 環境アセスの手続き終了

明治神宮外苑地区(東京都)の再開発をめぐり、都環境影響評価審議会で 21 日、樹木の伐採本数を減らす事業者の見直し計画が議論され、大きな異論は出ないまま終了した。 環境影響評価(アセスメント)の手続きはこれで終わりとなり、代表施行者の三井不動産は審議会後、早ければ 10 月中にも伐採と移植に着手する考えを明らかにした。 再開発は、神宮球場と秩父宮ラグビー場を建て替え、超高層ビル 2 棟を新築する計画。 工事に伴う樹木伐採は昨年 9 月にも始まる予定だったが、「環境破壊だ」との批判が相次ぎ、都も伐採前に樹木の保全策を提出するよう求めていた。

審議会では、新ラグビー場の規模を変更するなどして樹木の伐採本数を 124 本減らすほか、新たな日照確保や樹木の移植方法について事業者が説明。 委員からは「樹木の伐採本数減だけを目的とせず、空間や生態系への配慮が必要だ」などと指摘があり、事業者側は今後も定期的に審議会で樹木の調査状況などを報告するとした。 都は「(見直し計画が)環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるとは認められない」とし、環境アセスのやり直しは必要ないとの判断を示した。

危機的状況にある文化遺産を守る目的で発する「ヘリテージアラート」を発したユネスコ(国連教育科学文化機関)の諮問機関「イコモス」の国内委員会の石川幹子理事は見直し計画について「『緑の質』についての検討が不十分だ」と指摘している。 (中山直樹、asahi = 10-21-24)

◇ ◇ ◇

「ごまかさないで」神宮外苑再開発で説明会、住民から不安の声が続出

明治神宮外苑地区の再開発をめぐり、三井不動産などの事業者は 28 日、樹木の伐採本数を減らすといった見直し計画について住民説明会を開いた。 事業者側は説明会を経て伐採の着手に進みたい考えだが、住民からはなお、環境への影響を懸念する声が相次いだ。 再開発は、神宮球場と秩父宮ラグビー場を建て替え、超高層ビル 2 棟を新築する計画。 多数の樹木伐採に批判が集まり、事業者側は 3 メートル以上の高木のうち 124 本の伐採をとりやめるなどの計画の見直しを公表した。 説明会は再開発地区がまたがる新宿区と港区の住民が対象。 別々に開催され、新宿区民向けは 76 人、港区民向けは 122 人が参加した。

住民からは環境への影響について「樹木の本数でごまかさないで」などと指摘が相次いだ。イチョウ並木の日照の減少やヒートアイランド現象を不安視する声のほか、説明会の対象地域が限定されてきたこともふまえて「説明する熱意が足りない」との意見もあった。 これに対し事業者側は、緑の面積が現状の 25% から 30% に増えるなどと説明。 いずれも問題ないとの認識を示した。

また、「高層ビルの新設ありきで計画が進んでいるのでは」という問いには、「外苑の緑や広場など公共性の高いものを民間資本で再整備することになる。 民間企業としても投資が可能な事業として計画する必要がある」と理解を求め、高層ビルに関わる収入が外苑の緑地環境を維持する資金源になることを説明した。 説明会に初めて参加した新宿区の男性 (78) は、再開発の計画自体は賛成というが、環境保全については懸念もあり、新たに植える樹木の種類や産地について質問した。「『一生懸命検討している』というような回答だけだった。 広く理解を得る努力を続けてほしい。」と話した。

同区の会社員の男性 (41) は、完成予定が 2036 年と長期化する工事による住環境への影響に不安を抱える。 住民説明会はこの日が 3 回目だが、「平行線」と感じている。「空気や工事車両はどうなるのか。もっと住民との対話を重ねて丁寧に計画を進めてほしい。」 再開発事業は昨年 3 月に着工したが、高木の伐採は 1 年余り延期になっている。 事業者側は近く見直し計画を都の環境影響評価審議会に報告し、問題なければ伐採に着手する予定だ。 (中山直樹、伊藤あずさ、asahi = 9-28-24)

前 報 (11-11-23)

「石炭・石油から電気の時代へ」 IEA、脱炭素電源への転換強調

国際エネルギー機関 (IEA) は 16 日、2030 年までに世界の再生可能エネルギーの発電容量が現在の約 2.7 倍に伸びるとの見通しを公表した。 20 年代後半には需要のピークを超えた石油や天然ガスが余る可能性も指摘。 ファティ・ビロル事務局長は「エネルギーの歴史において、石炭・石油の時代から、『電気の時代』へと急速に移行している」と述べた。

公表された、24 年の報告書「世界エネルギー見通し」よると、13 - 23 年に世界のエネルギー需要は 15% 増加。 一方で、発電に占める化石燃料の割合は 82% から 80% へ下がった。 ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の悪化によって一時的な変化はあるものの、化石燃料の需要は 30 年までにピークを迎えるという。

それに対し、再エネの発電容量は現在のペースだと、30 年までに現状の 2.5 - 2.7 倍程度に伸びるという。 24 年には、再エネに加えて原子力などを含む脱炭素電源(クリーンエネルギー)に化石燃料への 2 倍の投資額が集まる見込み。 35 年には世界の新車販売の 5 割程度を電気自動車 (EV) が占めるという。

中国の影響力大きく

ただ、昨年の国連気候変動会議 (COP28) では、30 年までに世界の再エネの発電容量を 3 倍にすると各国が約束。 報告書では現在のペースだと、届かないこともわかった形だ。 報告書では、クリーンエネルギー分野での中国の影響力の大きさにも言及。 23 年に世界で新たに追加された再エネの発電容量の 60% を中国が占めた。 EV では中国が 18 - 23 年の増加分の大半を占める。

その上で、クリーンエネルギー関連の投資が再エネの発電設備に偏っていると指摘。 この分野が成長し続けるには、送電網やバッテリーなどの蓄電設備に、投資を振り分ける必要があることも強調した。 また、エネルギー関連の二酸化炭素 (CO2) 排出量は過去最高を記録し続けており、急激に減少させなければ、今世紀末には世界の平均気温は産業革命前から 2.4 度上昇すると推計。 国際ルール「パリ協定」のもとで目指す、気温上昇を 1.5 度に抑える目標を大幅に上回るとした。

日本と世界の乖離、進む懸念

IEA の報告書について、諸富徹・京都大教授(環境経済学)は、今後の化石燃料の需要の後退を念頭に「30 年ごろは世界の転換点になる」と指摘する。 途上国でもクリーンエネルギーへの投資が広がっていることから、経済成長を続けながら CO2 の排出が増えない「デカップリング(切り離し)」が実現するためだ。

また、報告書で、「(中長期的に世界の電源構造がクリーンエネルギー主体になる)グローバルなトレンドが堅調だと確認された」と読み解く。 化石燃料への依存度が 8 割に達する日本の電源構造について、「脱化石燃料を着実に進めなければ、温暖化対策だけでなくエネルギー安全保障の視点でも世界との乖離が進む」と指摘した。 (市野塊、asahi = 10-16-24)

気候変動などの政府会議に若者参加の流れ でもユースウォッシュでは

気候変動政策を立案する場で、若者が声を上げる機会が増えてきた。 気候変動の悪影響は将来世代ほど顕著だとされ、当事者になる若者の声を聞くことは重要だ。 しかし、十分に意見反映できる体制が整っているとは言いがたい。

「気候変動の被害には世代間格差がある」、

「このままでは、将来世代が被害を受ける不公正な社会が加速する」

8 月末、温室効果ガスの削減目標を議論する環境省と経済産業省による合同会議で大学生らでつくる若者の 3 団体がオンラインで話した。 用意した資料を踏まえ、削減目標を高めるよう求めた。 気候変動の悪影響は将来世代ほど顕著になるとされる。 熱中症や災害リスクの高まりから、暑さで野外活動が制限されることまで、かつての暮らしができなくなることは人権侵害だという捉え方もある。 グレタ・トゥンベリさんが始めた気候変動対策を求める活動が欧州の若者を中心に世界中に広がった背景にも、こうした考え方があるとされる。 被害の当事者になる若者の意見を聞くことは、政策を立てる上で重要だ。

会議では厳しい指摘も

一方、若者の意見が尊重され、効果的に採り入れられているとは言いがたい。 環境省によると、会議に若者団体を呼んだ理由は「2050 年の温室効果ガスの実質排出ゼロに向けて当事者になる世代に話を聞く狙い」という。 ただ、意見を直接政策に反映するというより、「政策の考え方になる部分の参考にする(担当者)」という。

実際、会議に出た業界団体や研究者の委員らの反応は様々だった。 「将来の世代の国民負担を増やす可能性がある話。 こういった場は良かった」との声の一方、「みなさんは将来社会に出る中で、様々な産業で働く人の雇用という視点ももってもらいたい」、「理想論だけではなく、現実的にどうかという視点を」と諭すような発言もあった。 省内では「厳しい指摘もあったので萎縮しなければよいが」と心配する声もあるが、「対等な議論として仕方ない」との見方もあった。

会議に参加した若者団体の一人、大学生の川田采奈(あやな)さん (22) は「機会をいただけたのはとてもありがたかった」としながら、「一方的なプレゼンだけでなく、もっと対話形式でディスカッションをしたい」とも話した。 川田さんの団体では、若者の気候変動対策への意識や、環境教育に対する教員の意識などを独自にアンケートしている。 こうした生のデータから地域での再エネの住民合意や環境教育の必要性も提案した。 「経験値や専門知識が少なく仕方ない部分もあるが、若者には利害関係もなく、問題を自分ごととして考えられる強みがある。 形だけ(若者の)話を聞く『ユースウォッシュ』になってほしくない」と話した。

審議会に若者参画の流れも「体制整備が不十分」

若者の意見を政策立案に採り入れることは、いまや政府内での流れだ。 こども家庭庁の調査では、全省庁の審議会の約 1,900 人の委員のうち、30 代以下は 1% の 21 人と少ないが、こども家庭庁では委員の 3 割が 30 代以下の審議会もある。 背景には 22 年に成立した「こども基本法」がある。 子どもに関する施策を決める際に、国や自治体は当事者である子どもの意見を聞く機会を設けるよう求めている。 ここでの子ども施策は、子育てや教育のみならず幅広い。 こども家庭庁のガイドラインでは気候変動なども「子ども・若者が当事者」だと説明されている。

一方、日本大学の末冨芳教授(教育行政学)は、自身が委員を務めるこども家庭庁を含めて「まだまだ体制が整備されていない。 若者に重圧や不安のストレスをかける事例も少なくない。」と話す。 国連の子どもの権利委員会では、子ども・若者の意見表明を効果的にするために整えるべき九つの要件を定めている。 ▽ 若者から出された意見の尊重、▽ 大人からの圧力や、世間の批判などのリスクからの保護、▽ 発言に対する助言などをして支えるファシリテーター(進行役)がいる - - ことなどだ。 日本の省庁の会議でも、こうしたルール整備と運用を徹底していくべきだという。

末冨さんは「ただ若者を会議に参加させるだけでは、効果的な意見反映にはならない。知識、経験、ネットワークの差を埋めるのは大人の仕事であり、それを整えなければ、せっかく参加してくれる若者が様々なリスクを背負うだけになる」と指摘する。 (市野塊、asahi = 10-14-24)

国連による若者の意見を効果的に聞くための主な要件

・ 透明性があり、情報を与えられている

・ 任意である

・ 尊重される

・ 意見の表明に対して悪影響を受けるリスクを最小限に抑える

(国連の子どもの権利条約から)

日本と ASEAN、脱炭素でルール整備 初外遊の石破首相は成果強調

東南アジア諸国連合 (ASEAN) 関連首脳会議のためラオスを訪問中の石破茂首相は 11 日、アジアの脱炭素化を進める「アジア・ゼロエミッション共同体 (AZEC)」首脳会合に出席した。 今後 10 年の行動計画を策定し、二酸化炭素 (CO2) などの温室効果ガス排出量を算定・報告する仕組みを整備することで合意した。 AZEC は日本主導の枠組みで、ミャンマーを除く ASEAN 9 カ国と豪州、日本の計 11 カ国が参加。 気候変動対策で先行する欧州を中心にルール作りが進む中、国ごとの事情を踏まえた「多様な道筋」で脱炭素をめざす。 2022 年に岸田文雄前首相が構想を打ち出し、石破政権も踏襲する。

脱炭素分野でも電気自動車 (EV) や再生可能エネルギーなどで中国が影響力を増しており、「日本が東南アジアでプレゼンスを確保する機会にする(経済産業省幹部)」思惑もある。 共同声明には「脱炭素化をアジアの持続可能な経済成長と整合させ、良好なビジネス環境を醸成する」と盛り込んだ。 温室効果ガスの排出量を「見える化」するため、民間企業に排出量の算定や報告を促す。 企業などが出す CO2 に価格をつけることで排出の抑制につなげる「カーボンプライシング」のノウハウも共有し、排出削減努力が評価されるような市場づくりもめざす。 脱炭素を進める仕組みが整備されれば、東南アジア各地に工場を持つ日本企業にもメリットになる。

石破茂首相は 11 日、東南アジア諸国連合 (ASEAN) 関連首脳会議など一連の外交日程を終え、ラオスで記者会見に臨んだ。就任後初めての外遊について「戦略的に重要な ASEAN との協力関係を、新しい時代のニーズに沿って強化していく方向性を示すことができた」と成果を強調した。 中国が海洋進出を強める東シナ海・南シナ海などの地域情勢をめぐっては、「力による一方的な現状変更は世界のどこであれ、決して認められない。 我が国の立場を各国の首脳に明確に伝達した」と述べた。

首相は、韓国の尹錫悦(ユンソンニョル)大統領や中国の李強(リーチアン)首相、インドのモディ首相らとの会談にも触れ、「今後とも積極的な首脳外交で友好国や同志国を増やし、我が国の平和、地域の安定のために全力を尽くす」と語った。 中国の李首相との会談については「両国関係はいま必ずしも順調ではない」と述べた上で、懸念や課題について「解決に向けての糸口はつかめた」と語った。 習近平国家主席との首脳会談については「今後、実現するためにも努力はしていく」とした。(松山紫乃・ビエンチャン、三浦惇平、asahi = 10-11-24)

除染土扱いで統一基準、環境省 最終処分と再生利用、有識者検討会了承

環境省は 17 日、東京電力福島第 1 原発事故に伴う除染土壌などの取り扱いに関する有識者検討会の合同会議を東京都内で開き、最終処分と再生利用の基準案を示した。 安全対策が柱で、検討会は基準案をおおむね了承した。 同省は年度内に基準を策定し、全国的な理解醸成に加え、2045 年までの福島県外最終処分実現に向けた搬出先の選定などを本格化させる。

基準案のポイントは【表】の通り。 最終処分は、管理期間中に周辺住民が受ける追加被ばく線量を年 1 ミリシーベルト以下と設定した上で、埋め立て終了時に厚さ 30 センチ以上の土砂で覆い、外部と接する開口部を閉鎖する。 再生利用は、施工者や周辺住民の追加被ばく線量が年 1 ミリシーベルト以下になるよう 1 キロ当たり 8 千ベクレル以下の土壌を使う。 現地に表示は設けるが、立ち入り制限は求めない。 最終処分と共通して飛散・流出対策を講じるほか、管理終了まで量や濃度の記 録を保管する。

国際原子力機関 (IAEA) は 10 日に公表した安全に関する報告書で、目指すべき放射線量の水準について「地域住民や自治体などの利害関係者と相談して決定」するよう求めている。 同省は「1ミリシーベルト」の基準は設定した上で、実際は受け入れ地域と個別に協議し、理解を得る方針を示した。 同省によると、除去土壌の保管量は県内 1,300 万立方メートル、県外 33 万立方メートル。 県内分は中間貯蔵施設(大熊町、双葉町)にほぼ搬入したが、県外では民家や公園など約 2 万 9 千カ所で一時保管されている。 これまで県内と県外でそれぞれ有識者検討会を設けてきたが、統一基準を策定するため、初めて合同で議論した。

埋め立て実証も報告

会合では、茨城県東海村、栃木県那須町、宮城県丸森町で 18 年度から実施した埋め立て処分実証事業の結果も報告された。 各自治体内で発生した土壌を埋め立てたところ、3 カ所全てで飛散・流出や地下への浸透による周辺環境への影響はないことを確認したという。 (福島民友新聞 = 9-18-24)

高い所からブロック落下させて発電? 環境に優しい重力蓄電施設、中国で本格稼働へ

昔からある知恵と、先端技術を組み合わせた、古くて新しいエネルギーを「貯める」技術が生まれています。 その一つが、位置エネルギーを利用した「重力蓄電」です。 中国ではまもなく本格稼働を見込む巨大な重力蓄電施設が動き始めています。

「水の代わりに重りを使うことで、より安く、効率的で、環境に優しいエネルギーの貯蔵を実現できる」

そう話すのは、米国のスタートアップ企業「Energy Vault」の共同創設者で CEO のロバート・ピコーニさん (54) だ。 太陽光や風力など再生可能エネルギーが余っているときに、電気を使ってクレーンなどでブロックを高い位置まで上げておき、電力の需要に応じてブロックを落下させ、連動した発電機を回すことで発電する。 原理は、ダムに水をくみ上げ、落下させて発電する揚水発電と同じだ。 水の代わりに上げ下げするのは、巨大なブロック。 コンクリート製である必要はなく、残土やがれきなどでもつくることができる。 落下速度の制御や発電量の最適化などを含め、一連の操作は AI を搭載した自社のソフトウェアですべて自動化している。

2017 年に創業し、2020 年にスイスでタワー型の試作モデルを建設。 高さ 70 メートルのタワー上部に設置したクレーンで、一つ 35 トンのブロックを上げ下げし、35 メガワット時を貯蔵できることを実証した。 中国・上海に近い江蘇省では、風力発電所の近くに、世界初となる商用重力蓄電施設を建設している。 高さ 120 メートルの巨大な立体駐車場のような建物で、すでに地域の送電網と接続し、今年 5 月には試運転に成功。 年内にも政府の最終承認を得て、本格的な稼働を見込む。 最大で 100 メガワット時を貯めることができ、3 万 5,000 世帯分の電力を 2、3 時間賄うことができるという。

さらに 5 月末には、ドバイにある世界一高いビル「ブルジュ・ハリファ」の設計などで知られる米大手設計事務所と戦略的パートナーシップを締結。 高層のマンションや商用ビルに重力蓄電装置を組み込む計画をしており、2026 年にも着工を見込む。 重力蓄電の強みを、ピコーニさんはこう挙げた。 「時間が経っても位置エネルギーは劣化しない。 化学的な発火などの危険性もない。 従来の蓄電池に使われるレアメタルなどの鉱物資源が不要で、サプライチェーンの心配もない。 いったん建設してしまえば、数十年の長期間の利用が期待でき、持続可能性に優れている。」 (荒ちひろ、Globe+ = 9-11-24)

プラごみ汚染、世界で年 5 千万トン 各国の排出量を分析、中国は 4 位

プラスチックごみによる汚染の原因を一番つくっているのはどの国なのか - -。 英リーズ大の研究チームが、機械学習などを活用して世界の 5 万以上の自治体を調べた結果を 5 日、英科学誌ネイチャーに発表する。 プラごみが適切に回収されない場合、「処分」の方法は主に二つ。 屋外で燃やされるか、ポイ捨てされるかだ。 燃やせば有害物質が発生し、健康被害などにつながる恐れがある。 ポイ捨てされれば川などを通じて海に流出、細かくなってマイクロプラスチック(5 ミリ未満)となり、回収できず環境を汚染する。

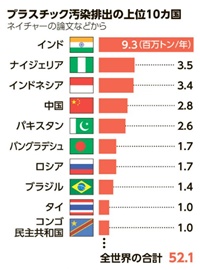

チームは、世界の 5 万 702 自治体から 5 ミリ以上のプラスチックが環境中にどのくらい排出されているのか、政府や自治体の公表データや国連の統計などを機械学習という手法を使って分析。 その結果、2020 年には、世界全体で年間 5,210 万トンが適切に処理されずに環境中に排出され、このうちの 57% が燃やされ、43% が未焼却の状態で放置されていたことが分かった。 国別の排出量を調べると、最も多い国は従来のモデルで指摘されていた中国ではなく、インドの 930 万トンで、世界の排出量の 5 分の 1 を占めた。 次いで、ナイジェリア(350 万トン)、インドネシア(340 万トン)、中国(280 万トン)、パキスタン(260 万トン)と続いた。

プラスチック汚染排出の上位 10 カ国ランキング

今回の分析では、ごみの屋外での焼却や違法なリサイクル業者のデータといった、国が発表している廃棄物の統計データには含まれていない管理外での排出状況についても考慮した。 チームは、排出量が多い国の中でも、ごみ収集サービスが整備されていない地域の状況が深刻だとみている。 世界ではプラごみ汚染対策の国際条約づくりの交渉が進むが、チームは、管理されずに屋外で燃やされるプラスチックが、交渉では中心的な議題になっていないと指摘する。 チームのコスタス・ベリス博士は、「これは緊急の世界的な健康問題であり、現在進行中の危機だ」とコメントしている。 論文は サイト に掲載される。 (玉木祥子、asahi = 9-5-24)

米国が中国から大量の「地溝油」を輸入し航空燃料を生産 - 中国メディア

2024 年 8 月 30 日、環球時報は、米国が中国から大量の「地溝油」(廃棄された食用油)を輸入して、航空燃料を生産していると報じた。 記事は、英ロイターの 28 日付報道として、米政府のデータによると、今年 1 - 6 月に米国が輸入した「地溝油」約 100 万トンのうち、中国からの比率が約 60% に達したと紹介。 この割合は 22 年はわずか 0.1% で 23 年に 50% まで急上昇し、今年に入ってもさらに増加していることが明らかになったと伝えた。

そして、米国が中国から大量に「地溝油」を輸入するようになった背景として、「地溝油」が航空燃料を中心とするバイオ燃料の重要な原料となり、カーボンフットプリントを低減する上で大きな役割を担っているからだと説明。 米国はこの 2 年でバイオ燃料産業を大々的に発展させ、複数の奨励政策を打ち出して生産能力向上を促しているとし、21 年までは自らも「地溝油」の輸出国だった米国が 22 年以降は輸入国になったと紹介している。

一方で、現在のような中国からの大量輸入は長く維持できない可能性があるとも指摘。 中国ではここ数年、エネルギー転換を進める中で持続可能な航空燃料の発展と運用を推進し続けており、今年 7 月末には「経済社会の全面的なグリーン転換発展加速に関する意見」を出し、持続可能な航空燃料の開発強化を明確に打ち出したことを伝えた。 その上で、中国国内の航空燃料需要が高まり続ける中、今後大量輸出により国内で「地溝油」の供給不足が発生すれば自然と輸出量は減ることになるとし、シンガポールの油脂取引業者からはおよそ 5 年で中国からの「地溝油」輸出はゼロになるのではないかとの見方が出ていると紹介した。 (川尻、Record China = 9-2-24)