ブランド小ネギ、農協出荷を強制か 公取委が立ち入り

農協経由での全量出荷を強制し、従わない農家に「大分味一(あじいち)ねぎ」のブランド名を使わせなかったなどとして、公正取引委員会は 27 日、独占禁止法違反(不公正な取引方法など)の疑いで「大分県農業協同組合(JA おおいた)」に立ち入り検査をした。 「大分味一ねぎ」は、大分県北部で生産される小ネギのブランド名。 地元のネギ農家が 2008 年に「大分味一ねぎ生産部会」を設立して別々だった銘柄を統一し、JA おおいたが商標登録をしてブランド化を進めてきた。 JA は農家から手数料を取ってネギを集荷し、関東や関西地方を中心に年間約 1 千トンを目標に出荷しているという。

関係者によると、JA おおいたの組合員で、部会にも所属する 3 農家が、独自に開拓した手数料の安い販売先に JA を通さずに出荷。 これに対して、JA はすべての出荷を JA を通すよう求め、従わない 3 農家に「味一ねぎ」のブランド名を使わせなかったほか、集出荷場の利用も禁じたという。 公取委は、組合員であれば JA を通さずに出荷する場合でもブランド名を使用することができる、とみている。 このため、JA が使用させなかったのは、独禁法が禁じる事業者団体での差別的な扱いの疑いがあると判断した模様だ。

JA おおいたの担当者は朝日新聞の取材に「調査段階なので、コメントは差し控える」と回答した。 (矢島大輔、asahi = 10-27-16)

イオンモール、福島市が猛反対 伊達市誘致、変更応じず

地域経済の活性化を目指し、福島県伊達市が進める大型ショッピングモールの誘致計画に、隣接する福島市が「待った」をかけた。 ショッピングモールに客が流れ、福島市の商店街が空洞化する - - との主張で、両市のつばぜり合いが激しくなっている。 出店を計画しているのは、イオンモール(本社・千葉市美浜区)。国道 4 号沿いの伊達市堂ノ内地区に、2017 年から 22 年まで、地権者による土地区画整理事業を進め、約 19 ヘクタールに店舗を誘致する計画だ。

6 日には、同社の岩本馨専務と、伊達市の仁志田昇司市長、土地区画整理組合設立準備委員会、コンサルティング会社の 4 者が市内で覚書に調印した。 この計画に対し、福島市の小林香市長は 17 日の記者会見で「市内の商店街が大打撃を受ける」として反対する意向を表明した。 福島市が反対のよりどころにするのが、県が 2 年前につくった県北都市計画区域マスタープランだ。 同プランではイオンモールの出店候補地周辺を「流通業務地として検討を行う」と明記。県によると、インターチェンジが近いことから倉庫やトラックターミナルなどの進出を想定するという。

このため、小林市長は17日、県に対し、「県北地域における商業まちづくりの観点からも容認できない」とする要望書を提出。 県側も「コンパクトなまちづくりを進める上で、郊外に大規模な商業施設は好ましくない」とする。 だが、イオンモールが出店計画する一帯は、国が整備を進める相馬福島道路(相馬市 - 福島市)と国道 4 号を結ぶ新設インターチェンジのそばの市街化調整区域。 アクセスが抜群で、地域経済の活性化に期待する伊達市もひかない。

仁志田市長は「隣県では郊外に大型商業施設が進出し、県内の客が流出している。 中心市街地の空洞化とは切り離して議論すべきだ。」と計画変更に応じる気配はない。 (鹿野幹男、小泉浩樹、asahi = 10-20-16)

繊維街、アートで再生 街並み人気、空き物件確保に苦労

3 年に 1 度、愛知県で開かれる国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」を機に大きく変化した街がある。 名古屋市中区錦 2 丁目の長者町地区だ。 空きビルの目立つ繊維商店街が「アートの街」として知られるようになり、しゃれた店が並び、住み着く芸術家もいて、今や空き物件がない状態。 今年の会場確保に苦労した。

長者町地区は、2010 年に始まったトリエンナーレで毎回会場となっており、過去の芸術祭の名残をあちこちで感じさせる。 街の商店主らをリアルに表現した壁画など、周辺に約 10 の作品が残る。 ただ、長者町会場に作品を出展した作家の数は、10 年の 71 から、13 年は 38 、今年は 18 と減少している。 芸術祭のチーフ・キュレーター拝戸(はいと)雅彦さん (52) によると、トリエンナーレで街が開かれ、今回は借りられる建物が減った。 特に道路に面した 1 階は飲食店などが入り、借りられなかったという。 拝戸さんは「建物の確保が不安で、今回は名古屋・栄方面でも探した」と明かす。

所有者が再開発を見越して駐車場にしておくため、取り壊されるビルが多いことも、空き店舗が少なくなっている一因と、錦二丁目まちづくり協議会の堀田勝彦会長 (50) は指摘する。 今回会場となったビルで芸術祭の終了後に取り壊されるものもある。 堀田さんは「昔は空きビルがたくさんあって貸してくれた。 だがトリエンナーレでメディアに何度も取りあげられて広く知られるようになり、特徴のある店が開店したり、若い人が移り住んだりしている。 廃れてゆく繊維街が、やっと面白い街として動き出した。」

せっかくつかんだ「アートの街」というイメージを守ろうと、堀田さんは繊維問屋の社屋 3 階を改装してレジデンス(滞在施設)を設けた。 インドネシア・ジャカルタのアーティストらによる非営利団体「ルアンルパ」のメンバーが寝泊まりして芸術祭に参加している。 「トリエンナーレの期間だけじゃなく、アーティストがずっといられる街づくりを継続したい」と堀田さんはいう。

◇

23 日に閉幕するトリエンナーレの来場者数は 16 日現在(67 日間)で 52 万人(速報値)。 会期日数は異なるが、10 年(72 日間)は 57 万 2 千人、13 年(79 日間)は 62 万 6 千人を集めた。

豊橋会場が追加されたものの来場者数が伸びていない理由について、チーフ・キュレーターの拝戸さんは「前回に比べて、わかりやすい作品が少なかったせいかもしれない」という。 「岡崎、豊橋各会場だけのチケットもあり、それぞれクオリティーと量があるので、移動せずそこで完結していいと来場者が受け取ったとも考えられる。 チケットの設定に課題があるかもしれない。」 (小林裕子、asahi = 10-18-16)

名古屋城の天守閣木造復元「22 年完成」 市が妥協案

名古屋城天守閣の木造復元について、名古屋市の河村たかし市長は 6 日、「2022 年完成」の譲歩案を市議会側に示したことを記者団に明らかにした。 河村氏は「絶対に木造復元はやらないといけない。 でも妥協することも必要だ。」と述べ、今議会での予算案可決を求める考えを示した。

譲歩案は、竹中工務店を優先交渉権者として維持しつつ、20 年 7 月だった完成目標を 22 年に延ばすもの。 市議会多数会派側は一時、河村氏と「26 - 27 年完成」で合意しただけに反発は避けられないが、河村氏は「(可決)してもらえると思う。 木造化できないと名古屋のイメージも痛い。」と強気の見通しを示した。 (asahi = 10-6-16)

◇ ◇ ◇

名古屋城天守閣、木造で復元へ 国指定史跡の城郭で初

1945 (昭和 20)年の空襲で焼失し、鉄筋鉄骨コンクリート造りで再建された名古屋城天守閣が、木造で復元される方向になった。 国の特別史跡の城郭での木造復元は初。 事業を進める名古屋市の河村たかし市長と、慎重論の根強かった市議会多数会派が 27 日、完成時期について基本的に合意した。総事業費は現在約 500 億円規模で、今後圧縮を検討する。 河村氏と市議会側は、愛知県と名古屋市が共同開催を目指すアジア競技大会の 2026 年やリニア中央新幹線開業の 27 年を完成目標とすることで一致した。 名古屋城天守閣は、延べ床面積 4,564 平方メートル。 姫路城の約 2 倍の規模がある。 (嶋田圭一郎、asahi = 6-27-16)

常陽銀と足利 HD が統合 地銀 3 位「めぶき FG」発足

関東の地方銀行大手、常陽銀行(水戸市)と足利ホールディングス(宇都宮市)が統合し、「めぶきフィナンシャルグループ (FG)」が 1 日発足した。 総資産は約 15 兆円で、横浜銀などのコンコルディア FG、福岡銀などのふくおか FG に次ぐ全国 3 位の地銀グループとなる。

持ち株会社のめぶき FG 社長に寺門一義・常陽銀頭取、副社長に松下正直・足利銀頭取が就いた。 寺門氏は記者会見で「地域とともに持続的な成長を実現する」と述べた。 FG は登記上の本社を東京に置き、茨城、栃木に本社機能を置く。 FG 傘下に入る常陽銀、足利銀は従来の行名で営業する。 今後は首都圏への出店や双方の取引先の紹介などで事業を拡大する。 システムは 2020 年 1 月をめどに統合する。 (asahi = 10-1-16)

「やぶ医者にんにく」のナカバヤシ、企業初の農地購入へ

規制緩和で企業による農地の保有が 9 月から認められ、事務用品大手のナカバヤシが年内にも、兵庫県養父(やぶ)市の農地の購入を計画していることがわかった。 企業の農地購入としては初めての案件になる。

購入するのは、ナカバヤシの子会社で製本や本の修理を手がける兵庫ナカバヤシ(養父市)。 繁忙期の年度末や夏場以外に従業員が働く場として、昨年から養父市内でニンニク生産を始めた。 農機大手のヤンマーの子会社などと共同で「やぶ医者にんにく」のブランド名で出荷している。 地主に借りている農地約 4.5 ヘクタールのうち、今回は約 1 ヘクタールを買う。 土壌改良や品種の多様化など、長期的な視点で農業に取り組むという。

これまで企業が農業に参入するには、地主から農地を借りるか、農地を所有できる農業生産法人に 50% 未満を上限に出資するしかなかった。 9 月に施行された改正国家戦略特区法で、全国でも養父市に限り、農地の所有や法人への 50% 以上の出資が認められた。 養父市によると、他にも複数の企業が農地購入に関心を示している。 企業と地主で話がまとまれば、国や市が参加する国家戦略特別区域会議に諮られる。 (中村光、asahi = 9-29-16)

呼子の活イカ、東京の料亭に 新技術と漁師の知恵で輸送

佐賀・呼子のイカの活(い)きづくりが東京でも食べられるようになったという。 生きたままの輸送は従来、数時間で運べる福岡や北九州までだった。 関係者の知恵と技術が、20 時間近い輸送と、その後の都内各所への配達を可能にした。 水揚げの翌晩には銀座や赤坂の料亭でも、透明な足がにょろにょろして皿から這(は)い出さんばかりの状態で供される。

水曜の朝、唐津市呼子町の水産会社「灘活(なだかつ)水産」の前に、大型トラックが横付けされた。 ゴム長姿の古賀和裕社長 (60) が屋内のいけすに入り、イカを両手でそっとすくい上げ、かごに移し替える。 それを、大きさごとにトラックの四つの水槽に入れていく。 「人肌で触れたら、やけどしたように跡ができ、売り物にならない。」 そう言う古賀さんは、いけすの水ごとすくい、イカにじかに触れないように注意しているのが分かる。

イカはその日未明までかけて、呼子を中心に長崎や山口の漁師たちの手で釣り上げられた高級のケンサキイカ。 じかに触れないようにする気づかいは漁師も同じ。 かかった疑似餌をそっと船のいけすに向け、イカをぽとんと落とす。 そうした気づかいは九州大学と共同開発した、最大 1,600 匹を運べるトラックにも。 イカの大きさごとに選別して入れるため容量 2.7 トンの水槽を 4 槽積む。 その一つひとつに円筒形のろか装置があって、イカが吐くスミや老廃物を取り除く一方、その周りを水がゆっくり循環する。

「イカが自力で泳いで疲れが出ちゃ困るから、いわば寝たままの状態で上京してもらいたいわけ」と古賀さんは笑う。 水温を 17 度前後と低めに設定するのも活動を鈍らせるためだ。 エンジントラブルがあっても水温を管理できるように、予備の発電機も備えている。 さらに、珊瑚(さんご)などを使った浄化装置や、紫外線殺菌装置も使って水質の維持に努める。

そうなると当然、コックピットは、ただの運転席ではない。 助手席側には四つの水槽ごとの水温が示される画面。 ルームミラーの位置にあるモニター画面にはイカたちの様子が映し出され、ボタン一つで水槽ごとの様子が確認できる。 こうした万全の態勢があって、台風による大渋滞で通常の倍の 36 時間かかった時も、被害を最小限に食い止めたのだという。

呼子の水産会社 2 社が灘活水産を設立したのは 2013 年。 地元で観光客による需要が少ない水曜に出荷されることになった。 この日、トラックは午前 8 時半に出発。 順調なら木曜の午前 2 時に都内の問屋に運ばれ、1 匹ずつ細長いポリ袋に詰められる。 発生するアンモニア分を調整する液体と酸素を詰めた独自ノウハウの「寝床」だ。 イカが泳いで疲れない、この状態で午後は料亭へ。 「届けるのは鮮魚じゃなく、活魚。」 関係者の自負だ。 (原口晋也、asahi = 9-19-16)

潤滑油は食用バター、重機も新品 山形で日本一の芋煮会

山形市の馬見ケ崎川の河川敷で 18 日、直径 6 メートルの巨大な鍋でつくった芋煮を振る舞う「日本一の芋煮会フェスティバル」が開かれた。 今年で 28 回目で、里芋 3 トン、牛肉 1.2 トン、長ネギ 3,500 本などを煮込んだ熱々の芋煮約 3 万食を用意。 重機ですくって小鍋に移した後、丼に入れて参加者に手渡された。

小雨が降るあいにくの天候だったが、宮城県から家族で訪れた亀井恋賜(れんじ)君 (11) となずなさん (8) の兄妹は芋煮を食べ、「里芋がねばねばしていておいしい。 雨も平気。」と笑顔を見せた。 大鍋で働く重機は毎年、新車を準備する。 納車後に洗浄し、潤滑油は食用バターを使うという。 (望月愛実、asahi = 9-18-16)

知床の川、ひしめく 1 千匹 カラフトマス遡上が本格化

北海道の世界自然遺産・知床の川で、秋の訪れとともにカラフトマスの遡上が本格化している。 知床半島南東側の羅臼町を流れる小河川では、海から入ってすぐの深みに 1 千匹ほどがひしめき、体を「婚姻色」に変えて産卵に備えている。 全長は 50 - 70 センチほど。 ユネスコの世界遺産委員会が高く評価した「海と陸との生態系の連鎖」を象徴する魚だ。 今年は半島先端部を中心に近年まれにみる遡上数とみられ、観察を続けている知床ダイビング企画の関勝則社長は「原因はわからないが、驚くほど多い」と話している。 (神村正史、asahi = 9-17-16)

地銀の 6 割、9 年後には本業で赤字 金融庁が試算

約 10 年後、全国の地方銀行の 6 割は貸し出しや投資信託の販売などの「本業」で赤字に転落する、という試算を金融庁がまとめた。 人口減や日本銀行のマイナス金利政策による厳しい経営環境を浮き彫りにした内容だ。 金融庁は、経営統合を含めた持続可能な経営手法を早期に検討するように求めている。

同庁が全国の地銀 106 行の収益見通しを試算した。 人口予測から貸し出しと預金の動向を推計。 働く人が減り、貸し出しが徐々に減るなかで、貸出金利から預金金利や経費を引いた「利ざや」が縮小。 9 年後の 2025 年 3 月期で赤字の地銀は 6 割を超えるとみている。 15 年 3 月期は 4 割が赤字だった。

地銀は現在、本業の収益悪化を国債や株式の売却益などで補って高水準の利益を上げており、すぐには経営不安にはつながらない。 ただ、マイナス金利政策で貸出金利の低下は続いている。 金融庁は地元の中小企業への積極的な融資や経営支援を強化して利ざやの低下を食い止めるなど、持続的な経営手法を確立するように求めている。 「このままでは地銀の経営は成り立たず、再編も選択肢だ(幹部)」としている。

試算は同庁が毎年まとめる金融業界に関するリポートに盛り込まれ、15 日公表される。 昨年は同様の試算はなかった。 今回は地域金融機関の収益力を詳しく分析するために試算した。 (長崎潤一郎、asahi = 9-14-16)

大衆演劇の座長が集結 嘉穂劇場、おひねりに歓声

旅回りの大衆演劇の座長たちが集う全国座長大会が 10 日、福岡県飯塚市の芝居小屋「嘉穂劇場」であり、芝居や華麗な舞踊ショーが繰り広げられた。 目玉は九州演劇協会長に就いたばかりの橘大五郎さん (29)。 襲名初披露の公演で、ファンが 1 万円札の「おひねり」を渡すたびに会場が沸いた。

公演冒頭の口上が一番緊張したという橘さん。 前会長の玄海竜二さん (59) が見守る中、「伝統を大事にしながら新しい色を入れたい」と決意を述べた。 (asahi = 9-10-16)

北九州 - 釜山・ソウル便就航を発表 大韓航空系 LCC

韓国の格安航空会社 (LCC) ジンエアーは 6 日、10 月 30 日から北九州 - 釜山間に定期便を毎日運航すると発表した。 12 月 12 日には北九州 - ソウル(仁川)便も就航する。 当初は週 4 便だが、来年 2 月 4 日から毎日 1 往復に増便する。 福岡空港が過密化する中、福岡県と北九州市などが北九州空港への路線誘致に取り組んでいた。

ジンエアーは大韓航空の子会社。 釜山便は毎日 1 往復し、釜山を午後 2 時ごろ、北九州を午後 4 時ごろ出発する。 ソウル便は大韓航空と共同運航する方向で調整している。 いずれも 189 人乗りのボーイング 737-800 型機を使う。 北九州空港で記者会見した同社の崔(チェ)晶皓(ジョンホ)社長は「224 時間空港の北九州に関心を持っていた。 韓国から日本への需要は安定的に伸びている。 高速道路で(観光客に人気の)大分も近くなり、いい路線として成長させたい。」と話した。 75% 程度の搭乗率をめざすという。 (伊藤宏樹、asahi = 9-6-16)

「全米が、炊けた」 佐賀県の豪華事業「あさご藩」始動

朝食をテーマにしたキャンペーン「あさご藩」を、佐賀県が始めた。 キャッチコピーは「全米が、炊けた。」 環太平洋経済連携協定 (TPP) やコメの生産調整(減反)廃止を見据え、危機感を抱き、農林水産物の売り上げ向上を狙う。 県出身タレント総動員の豪華事業は「攻めの一手」となるか。 8 月 21 日の朝、佐賀市内であった試食会。 夏休み中の親子約 30 人の前に、佐賀牛の角切りしゃぶしゃぶや呼子のイカのなめろうなど、県産品を用いたぜいたくなおかずが、炊きたてのコメ「さがびより」と共に並んだ。 山口祥義(よしのり)知事の「朝ごはん、いただきます」のかけ声のあと、箸をつけると、参加者から一斉に笑みがこぼれた。

イベントは県が始めた、佐賀藩ならぬ「あさご藩」プロジェクトの一つ。 生産量・販売額とも日本一のノリなど県産の食材を、素材感が伝わりやすく、おいしそうな朝食に仕立てることで全国に PR し、売り上げ増につなげるねらいだ。 メニューはフードスタイリストの飯島奈美さんが考案し、特設サイト (http://www.asago-han.jp/) にレシピを公開している。

時代劇風のウェブ動画も作製。 お笑いタレントのはなわさんや弟で漫才コンビ「ナイツ」の塙宣之さん、江頭 2:50 さん、優木まおみさんら、県出身のタレントによる「地産地消」の作品だ。 今回の献立は夏バージョン。 県は今後、季節ごとに県産品を使ったレシピを追加していく予定で、秋以降は東京都内の飲食店でも提供する予定だ。 (菅原普、asahi = 9-3-16)

古座鯨方 T シャツに再現 和歌山・串本の衣料品店販売

今年 4 月に熊野灘の捕鯨文化「鯨とともに生きる」が日本遺産に認定されたことを受け、串本町串本で衣料品店「イズミヤ」を営む上野一夫さん (68) が、古式捕鯨の様子などを描いた T シャツを製作し、話題を呼んでいる。 上野さんは、日本遺産の関連遺産として同町の「河内祭の御舟行事(国重要無形民俗文化財)」が認定されたことを機に、同祭に登場する捕鯨文化を PR しようと、オリジナル T シャツの製作を企画。 江戸時代から活躍したとされる同町の捕鯨漁師「古座鯨方」をメーンにデザインした。

白地に絵や文字は水色で、さわやかなイメージ。 左胸に捕鯨の様子を再現したイラストがあしらわれ、背中には大きく「日本遺産」、「古座鯨方」の文字と古座鯨方のシンボルマーク「卍(まんじ)」模様や鯨を追い込む「勢子(せこ)船」が描かれている。 同町に残る史料などをもとに模写したものもあるという。 今夏から売り出し、現在までに約 20 枚を販売。 同店では、約 30 年前にも古座鯨方の T シャツを販売したが、捕鯨といえば太地町の印象が強く、売れ行きは伸びなかったという。 上野さんは「今回こそ串本の捕鯨文化を広めるチャンス」と意気込んでいる。 1 枚 2,900 円(税込み)。 問い合わせは同店(電) 0735・62・5458。 (sankei = 8-31-16)

「黒霧島」メーカー、売上高 V4 15 年焼酎ランキング

焼酎メーカーの 2015 年売上高ランキングで、芋焼酎「黒霧島」で知られる霧島酒造(宮崎県都城市)が 4 年連続 1 位になった。 全体が減る中でも売り上げを伸ばしており、2 位以下との差を広げている。 帝国データバンク福岡支店が 29 日、発表した。 焼酎の売上高が 5 割以上を占める全国の企業を対象に調べた。 上位 10 社の顔ぶれは前年と同じだが、明暗は分かれた。 1 位の霧島酒造は前年比 4.2% 増の 589 億円で、首都圏や関西などで人気を保つほか、東北などでも営業活動を進め、販売を増やした。 上位 50 社の所在地による県別売上高も霧島酒造が引っ張る宮崎県が鹿児島県を上回った。 調査を始めた 2003 年以来、初めてという。

一方、鹿児島県のトップメーカー、薩摩酒造(鹿児島県枕崎市)は前年比 11.8% 減の 150 億円。 3 位から 5 位に下がった。 「主力商品を 14 年に値上げしたことなどが要因とみられる(帝国データバンク福岡支店)」としている。 上位 50 社全体の売上高は 2,804 億円と前年から 1.7% 減り、2 年連続の前年割れになった。 増収は前年より 4 社少ない 13 社にとどまった。 ワインやウイスキーに押されているほか、若者のアルコール離れなどの影響もあるという。 (高橋尚之、asahi = 8-31-16)

「行きたくない街」は名古屋 市自ら調査、つらい結果に

国内主要 8 都市で、名古屋は「行きたくない」街ナンバーワン。 名古屋市が「ライバル」 7 都市と比べた魅力度を各都市で調査したところ、そんな結果が出た。 「名古屋が日本を支えている。」 河村たかし市長はイメージアップへ号令をかけるが、前途は険しそうだ。 「うちが調べた数字で、行きたくない街ナンバーワン。 よほど危機感を持って面白い街をつくらにゃあ。」 河村氏は 30 日、愛知県との意見交換の場で繰り返し嘆いた。

市は 6 月、東京 23 区と札幌、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の 7 市に住む 20 - 64 歳を対象にインターネット調査を実施、各都市から 418 人ずつ回答を得た。 どの程度行きたいか尋ねて指数化すると、名古屋は「1.4」。 首位京都 (37.6) の 27 分の 1 という結果となった。 「最も魅力的に感じる都市」に名古屋を選んだのは全体の 3% で最下位。 首位の東京 23 区 (22.4%) の 7 分の 1 だった。 「最も魅力に欠ける都市」は大阪市 (17.2%) を引き離し、30.1% に上った。 (斉藤太郎、安仁周、asahi = 8-30-16)

シニア・ハローワーク開設 全国初、中高年の就職を重点支援 北九州市

福岡労働局は 29 日、50 歳以上の求職者を重点的に支援する「シニア・ハローワーク戸畑」を、北九州市戸畑区に開設した。 シニア世代に特化したハローワークは全国初。 年齢を限った職業紹介は原則禁止されているが、1 月に規制を緩和する国家戦略特区に指定された同市が設置を提案、認められた。 同市の施設「ウェルとばた」内にあるハローワーク八幡・戸畑分庁舎の一角に開設し、専門のスタッフ 4 人を配置。 就労相談や求人開拓に当たるほか、履歴書の書き方など求職活動の指導も計画している。

総務省が 7 月に発表した 1 月 1 日時点の人口動態調査で、同市の前年からの人口減少数は全国の市区で最も多い 5317 人。 市はシニア・ハローワーク戸畑の求人情報を東京事務所でも閲覧できるようにし、首都圏から移住者を呼び込み人口減の食い止めを狙う。 29 日は開所式があり、山本幸三地方創生担当相らが出席。 福岡労働局の辻田博局長は「市の U・I ターン施策と、高年齢者に特化した職業紹介をドッキングさせ、多様なニーズにワンストップで応える新たな事業として期待している」と述べた。 (西日本新聞 = 8-29-16)

「初の国産ミネラルウォーター」復活へ湧く期待 京都

京都府笠置町では明治初期から昭和まで、天然の炭酸水が瓶詰めで出荷されていた。 町によると、「初の国内産ミネラルウォーター」とみられるという。 まちの創生に力を入れている同町は秋にも、炭酸水がまだ湧出しているかどうか調査を始め、確認できれば再び特産品として売り出せないか検討する方針だ。 町企画観光課によると一昨年、町の観光資源を再発見するため町民と話をしていて、「昔、炭酸水が湧いていた」と聞かされたという。 担当者は「たぶん、今の町民のほとんどは知らないはず」と話す。 聞き取りや資料の記述から、少なくとも昭和半ばごろまでは飲まれていたらしい。

府史や相楽郡史などの文献に記述がある。 炭酸泉が見つかったのは 1872 (明治 5)年 2 月。 同郡上有市(かみありいち)村(現在の笠置町)の木津川で、岩の間から湧き出していた。 当時、府の勧業政策の一翼を担っていた京都舎密局(せいみきょく)が採取場を設け、「山城炭酸泉」として発売。 文献では、瓶で 1 日あたり 500 本分が湧いていたと推測している。 日本のサイダー飲料の草分け、三ツ矢サイダーのもとになった天然炭酸水「三ツ矢印平野水」の発売よりも前のことだった。 当時は「消化を助け、胃腸に良い」とうたわれて人気があり、様々な業者を通して流通していたことが資料から確認できる。 (伊藤誠、asahi = 8-24-16)

一夜貸し・単コロ … 85 自治体、会計操作 2,336 億円

全国各地の自治体で、経営難に陥った出資法人などへの貸付金が回収できていないのに、翌年度の予算で穴埋めして返済されているように見せる会計操作が横行している。 朝日新聞が今年度予算を調べ、85 自治体で総額約 2,336 億円の処理が判明した。 操作を繰り返すことで貸付金を回収できないことによる財源不足が隠され、「つけ」が将来に回される形となる。 総務省は解消を求めている。

会計操作は「オーバーナイト(一夜貸し)」と「単コロ(単年度転がし)」と呼ばれる 2 通り。 総務省の調査に実施していると答えた自治体を朝日新聞が情報公開請求や取材で調べ、個別に額や事情を精査した。 出資法人は自治体が資金を出して運営されている地方公社や第三セクターで、公有地の取得やレジャー開発、中小企業への制度融資などを行っている。

オーバーナイトは出資法人などが金融機関から年度末に資金を借り、全額を自治体にいったん返済。 翌年度に自治体が再び法人に資金を貸し、それをもとに銀行に返済する。 3 月 31 日から 4 月 1 日につなぎ資金として借りることが多く、利子もかかる。 北海道や神戸市など 84 自治体が計約 1,646 億円を実施していた。 単コロは決算作業のために年度をまたいで資金の調整ができる「出納整理期間(4 - 5 月)」を利用。 翌年度の財源を充てて、年度末に返済があったように処理する。 岡山県が約 411 億円、北海道は約 279 億円を行っていた。 (赤井陽介、五十嵐聖士郎、asahi = 8-22-16)

宮城のホヤ、最大 1 万 4 千トン処分へ 復活の夏のはずが

三陸の夏の味覚として知られるホヤが宮城県で大量に処分されている。 東日本大震災で壊滅的な被害を受けたが、今夏は復活を見込んでいた。 何があったのか。 全国有数の産地、宮城県石巻市の漁港で 8 月中旬、漁網に入った大量のホヤが引き揚げられた。 県内各地で連日、100 トン以上が水揚げされるが、大半は計量後、大型トラックに積み込まれ、市場には向かわず冷凍倉庫に運び込まれる。 地元漁協の担当者は「とにかく引き揚げないと、時化(しけ)のときに落ちて海が汚れる。 新しい種付けもできない。」と説明する。

ホヤは独特の形や食感で知られ、「海のパイナップル」と呼ばれる珍味だ。 宮城県は国内シェアの約 8 割を占める一大産地で、震災前の養殖量は年間 9 千トンほど。 震災の津波で養殖いかだは大きな被害を受けたが、水産庁や県の補助金がつぎ込まれて復旧が進んだ。 それなのに、震災翌年の 2012 年末から 13 年の年明けにかけて養殖を始めて食べ頃になった「4 年もの」や「3 年もの」は水揚げ後、多くが焼却される見通しだ。 県漁協幹部は「処分するホヤは最大で 1 万 4 千トンになりそうだ。 せっかく育てたのに忍びない。」と悔しそうに話す。

なぜ焼却が必要なのか。 背景には、震災前まで養殖量の 7 - 8 割を消費していた韓国が、東京電力福島第一原発事故の影響で、宮城など 8 県の海産物の輸入を規制していることがある。 ホヤ養殖は、ホタテやカキに比べて手間がかからない。 震災前の十数年間、ホヤは韓国で生食やキムチ用として根強い人気があり、「つくった分だけ韓国が買ってくれる(県内の漁師)」状態だった。 このため、震災後、養殖を再開するだけでなく、新たに参入する動きも相次いだ。

韓国の輸入規制についても楽観的な見方が多かった。 韓国以外の国が 12 年ごろから輸入規制を徐々に緩和したことを受け、水産庁や生産者は、「4 年もの」が出荷できるようになる 16 年ごろには韓国も輸入を再開すると考えていた。 だが、13 年に原発事故の汚染水問題が発覚すると、韓国側は規制を強化。 日本政府は 15 年、事態打開に向け、輸入禁止を見直すよう世界貿易機関 (WTO) に提訴した。 だが、いまも二国間で協議が続き、規制は解かれていない。

県漁協などは国内の販路拡大に努めている。 首都圏から被災地へボランティアで訪れた人たちが販路開拓に協力する動きもあった。 おかげで国内販売量は震災前の倍の 5 千トン近くにまで伸びた。 だが、韓国に輸出していた 6 千 - 7 千トンを補うには力不足だ。 ホヤは大きくなりすぎると、つるしている養殖用ロープから落ち、海を汚す。 無理に国内への出荷量を増やすと価格急落を招くため、大量処分の道を選んだ。

県漁協は、原発事故が原因と主張し、処分費用や補償金を東京電力に請求する。 東電は「請求に向けた相談は受けている。 適切に対応する。」とコメントするが、詳細を明らかにしていない。 漁師たちは今後もホヤの種付けは続ける。 韓国が禁輸を解除しなければ、行き場のないホヤが来年以降も大量に生まれかねない。 その量は年間数千トンにも及ぶとみられる。 (渡辺洋介、桑原紀彦、asahi = 8-17-16)

さだまさしさんが母送る 長崎で精霊流し

初盆を迎えた故人の霊をにぎやかに送る長崎の伝統行事「精霊流し」が 15 日夜、長崎市であった。 爆竹のごう音やかねの音が響く中、ちょうちんや花で飾られた精霊船が、遺族や知人に引かれて街を巡った。

今年は、自ら作詞作曲した「精霊流し」で知られる長崎市出身の歌手さだまさしさん (64) の母で、4 月に亡くなった喜代子さん(享年 90)をしのぶ精霊船も登場。 さださんを先頭に約 100 人が、喜代子さんが好きだった花を飾った全長 25 メートルほどの船を引いた。 さださんは沿道の人たちに「ありがとうございます」と声を掛けたり、手を振り返したりしていた。 市中心部の大通りは夕方から車両の通行が禁止され、大勢の観光客らが次々と引かれていく船を見送った。 (西日本新聞 = 8-16-16)

ダムの魚道、土砂で埋まり役割果たせず…長野県、検証へ

長野県が長野市鬼無里の裾花川の治山ダムに設けた魚道が、ほとんど機能していないことがわかった。 本体工事だけでも 4 千万円。 県側は「効果を検証したい」としているが、環境団体などはダムに切り込みを入れ、河川の流れをより自然に近い形に戻すよう求めている。 県長野地方事務所林務課によると、この治山ダムは 1997 年 5 月の上流域からの雪解けの鉄砲水などによる被害を受け、緊急事業として設置。 県営奥裾花ダムの上流に位置し、ミズバショウで有名な奥裾花自然園に向かう途中にある。

治山ダムには魚も遡上(そじょう)できるように水抜き用の穴が二つ設けられたが、上流からの土石などで埋まってしまい、魚道の役割を果たせなくなった。 地元漁協との協議を経て、県は 2013、14 年度の事業として新たな魚道を建設。 15 年 3 月に下流からダムに向かって約 73 メートルの魚道が完成した。 だが、林務課によると、現状ではイワナなどがこの魚道を通って遡上することはほとんどないという。 担当者は「降雪量が少なかったこともあり、今年は全体的に水が少ない」と説明する。 6 月上旬に記者が現場を訪れた際も、魚道に水流を確認できなかった。 (北沢祐生、asahi = 8-15-16)

ゴジラが青森に上陸? 迫力満点の田んぼアート見ごろ

田んぼにゴジラ現る!? 今年で 24 回目となる青森県田舎館村の「田んぼアート」の稲が育ち、見ごろを迎えた。 色が異なる稲で巨大な絵を浮かび上がらせる田んぼアート。 「本物そっくり」、「大きい」。 会場は連日にぎわっている。 村役場隣の約 1.5 ヘクタールの田には 12 品種 7 色の稲で、NHK 大河ドラマ「真田丸」を題材に真田昌幸と石田三成を描いた。 道の駅いなかだてでは、東宝ゴジラシリーズ最新作「シン・ゴジラ」がテーマでゴジラが国会議事堂に迫る絵柄だ。 津市の柘植隆良さん (57) は「ゴジラの迫力がすごい。 地元の三重県にも田んぼアートはあるが、ここは規模が違う」と驚いていた。 見頃は 8 月中旬まで。 (佐藤孝之、asahi = 8-10-16)

「変なホテル」浦安に進出へ ターゲットはディズニー客

長崎県佐世保市のテーマパーク、ハウステンボスは 4 日、ロボットが接客などをする園内ホテル「変なホテル」の 2 号店を、来年 3 月末に千葉県浦安市でオープンすると発表した。 ライバルの東京ディズニーリゾート (TDR) の入園者をターゲットにする。

2 号店は計 100 室。 JR 舞浜駅から徒歩 18 分の場所に立地する。 チェックイン業務は全て、恐竜と人型の 2 体のロボットが担う。 客室の割り振りも全自動で行うことで、通常なら 20 人ほど必要な従業員を 6 人にした。 来夏には愛知県蒲郡市にある親会社 HIS 傘下のテーマパーク、ラグナシア内に 3 号店を開業。 大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパン (USJ) 近くでも、来年中にも開業したい考えだ。 ハウステンボスの沢田秀雄社長は「東京も大阪もホテル不足が続いている。 素晴らしいテーマパークの近くでもあり、間違いなく成功する。」と話した。 (角田要、asahi = 8-4-16)

前 報 (3-20-16)

福井県、幸福度ランキングで再び 1 位 仕事と教育トップ

日本総合研究所の「全 47 都道府県幸福度ランキング」で、福井県が前回 2014 年調査に続いて 1 位となった。 県はロゴマークを作り、快挙を PR する。 健康、文化、仕事、生活、教育の 5 分野のうち、福井県は仕事と教育がトップ。 県外から移住してくる子育て世代にも幸福だという評価を得た。 ロゴは「あらかじめ、幸せだったらいいな。」 「生まれたばかりの赤ちゃんも幸せ」という意味で、県は人口減に歯止めをかけようともくろむ。 (asahi = 7-30-16)

人馬一体「神旗争奪戦」 相馬野馬追の本祭り 福島

国指定の重要無形民俗文化財「相馬野馬追(のまおい)」の本祭りが 24 日、福島県南相馬市であった。 同市は東京電力福島第一原発事故で避難指示が出ていたが、12 日に大部分が解除された。 約 280 騎の騎馬武者らが打ち上げた旗を騎馬戦で奪い合う、神旗争奪戦があった。 このほか、原発 20 キロ圏内の市南部の小高区では、祭りを終えて郷に戻る「帰り馬」をかがり火で迎える「火の祭(まつり)」が避難指示解除で 6 年ぶりに復活した。

騎馬武者が市中心部を練り歩く「お行列」に参加した小高区の江井(えねい)芳秀さん (67) は 2 年前から、夏の特例宿泊を利用して自宅から出陣していた。 「自宅から野馬追に参加するというのは解放感がある」と話した。 だが、小高区の仲間のほとんどは今年も避難先の仮設住宅や新居からの出陣。 「火の祭」も行事をするだけの馬の数がそろわずたいまつだけとなった。(本田雅和、asahi = 7-24-16)

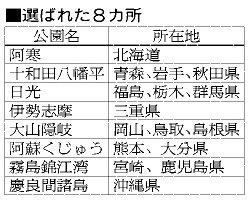

国立公園「満喫」候補に阿寒など 8 カ所 環境省が選定

環境省は 22 日、外国人観光客の誘致強化に向けて国立公園をブランド化する事業の候補に、阿寒(北海道)や日光(福島、栃木、群馬県)、阿蘇くじゅう(熊本、大分県)など 8 カ所を選んだ。 25 日に有識者会議で正式に決める。

この事業は「国立公園を世界水準の『ナショナルパーク』へ」などの目標を掲げた政府の新観光ビジョンを受けて開始。 主な観光ルートからの利便性や、外国人観光客を引きつける魅力や将来性、地域的な偏りの少なさなどを基準に選び出した。 「国立公園満喫プロジェクト」として、東京五輪・パラリンピックのある 2020 年までに、外国人向けガイドツアーの開発や宿泊施設の充実、海外への情報発信強化に取り組む。 環境省は当初、選定対象を「5 カ所程度」としていたが、地元自治体からの誘致合戦が過熱。 「甲乙つけがたく、絞りきれなかった(幹部)」という。 (小坪遊、asahi = 7-22-16)

箱根ロープウェイ、全線運行再開へ 火山活動で一部運休

火山活動のため、神奈川県箱根町で一部区間が運休していた箱根ロープウェイが、26 日から全線運行を再開する。 大涌谷(おおわくだに)も主な観光エリアが立ち入り可能となり、車で行くことができるようになる。 県の箱根山火山防災協議会が 22 日に発表した。 警戒区域の設定は続けるが、火山ガス濃度が安定的に下がり、救護室が設置されるなど安全対策も整ったと判断した。

運行が再開するのは、箱根ロープウェイの早雲山(そううんざん) - 大涌谷駅間。 通行止めになっていた大涌谷駅周辺までの県道と、名物「黒たまご」を販売する土産物店があるエリアも、午前 9 時から午後 5 時まで立ち入り可能となる。 大涌谷のハイキングコースと自然研究路は立ち入り禁止が続く。 (asahi = 7-22-16)