介護保険の生活援助、要介護 1、2 の人向けは継続へ

介護の必要度が比較的軽い要介護 1、2 の人向けの掃除や調理などの生活援助サービスについて、厚生労働省は介護保険として継続する方針を固めた。 保険の対象から外して市区町村の事業に移す案もあったが、今回は見送る。

介護費用を抑制するため、事業者に対する報酬単価は減らす方向で調整する。 生活援助サービスでは自宅で暮らす高齢者にホームヘルパーらが掃除や洗濯、調理などを行う。 「家政婦のように使っている」との批判もあり、2018 年度の介護保険制度見直しに向けた議論では、軽度者向けの生活援助サービスが大きな焦点となっている。 (水戸部六美、asahi = 10-7-16)

韓国シンクタンクがテクノロジーの発達が生む新しい雇用を示唆

人工知能 (AI) やテクノロジーの普及で、雇用がなくなる、もしくは「仕事が奪われる」という懸念が広まるなか、それとは逆に新たな雇用が創出されるというレポートが発表された。 韓国のシンクタンク・ソフトウェア政策研究所(以下、SPRI)は今回、「未来の仕事の金脈、ソフトウェア」というレポートを発表。 同レポート内で、2025 年までに自動走行車、仮想現実 (VR)、3D プリンティング、IoT、クラウドコンピューティングなど 5 大分野、約 26 万人の雇用(韓国国内)が創出されると予測した。

レポートは、コンピュータ、半導体、インターネットなどに触発された第 3 次産業革命について言及。 「技術は、既存の仕事を消滅させると同時に、新しいそれを生みだす役割をする」とした。 加えて「既存の雇用を保護するために、技術開発を遅らせたり、無視すると、既にはじまったグローバル競争から脱落する。 (中略)新たな雇用を創出する戦略が必要。」と強調した。

レポートは、今後もっとも多くの雇用が生まれる分野として IoT (12 万 7,578 人)を、次いで VR (8 万 2,813 人)、自動走行車(3 万 284 人)などを挙げた。 レポートが新しく創出されるとした仕事の半分以上 (54%) が、ソフトウェア分野であった。 例えば、データを収集・分析し、より良いサービスを提供する分析官や管理者、また人工知能などの技術を活用する新しいタイプの知識労働者などがそれにあたる。 レポートは「人工知能分野だけでなく、データ統合技術、インターフェイス技術に特化した人材を養成するため、ソフトウェア教育の内容と範囲を拡大しなければならない」とした。 (Jin Kodama、Roboteer = 9-18-16)

男性国家公務員の育休取得 9.5% 過去最高に

人事院は 13 日、2015 年度の国家公務員の育児休業取得状況を発表した。 妻の出産に伴って育休を取った男性の割合は、前年度比 4 ポイント増の 9.5% で、1992 年度に育休が制度化されて以降、最高を記録した。 女性の取得率は前年度より 0.7 ポイント増え、100% になった。 取得期間については、男性の 62.7% が「1 カ月以下」だったのに対し、女性は「12 カ月超 24 カ月以下」が 34.8%、「24 カ月超」 19.2% で、大きな違いが見られた。

人事院の嶋田博子職員福祉課長は男性の取得率増加について「意識の大きな変化が背景にある」と指摘する。 政府は、官民いずれも男性の育休取得率を 2020 年までに 13% とする目標を掲げている。 厚生労働省の調査によると、民間の男性の取得率は 13 年 10 月 - 14 年 9 月の 1 年間で 2.65% だった。 (asahi = 9-13-16)

◇ ◇ ◇

小池都知事が「イクボス宣言」 幹部職員に旗振り要請

東京都の小池百合子知事は 12 日、都庁内の会議場に幹部職員約 400 人を集め、仕事と育児などの両立を目指す部下を支援する「イクボス宣言」をした。 先頭に立って残業時間の削減や育児休業の取得などを推進し、民間企業の意識改革にもつなげたい考え。

小池氏は「残業は美徳だという意識を変えてほしい」と強調。 その上で「上司が育休などに理解を深め、部下が安心して子育てできる環境をつくってほしい。 旗振り役を皆さんにお願いしたい。」と訴えた。 小池氏は母親の働きやすい環境をつくるためとして 9 日、待機児童の緊急対策として約 126 億円の補正予算案を公表している。 (nikkei = 9-12-16)

同時に子育てと介護「身近な問題」 45% 厚労省調査

子育てと介護に同時に直面する「ダブルケア」について、40 歳以上の 45.4% が「身近な問題」と感じていることが厚生労働省の調査で分かった。 政府は現時点で少なくとも 25 万人いると推計。 晩産化や高齢化によって、ダブルケアを抱える人はさらに増えそうだ。

調査は今年 2 月、インターネットモニター会社に登録している 40 歳以上の男女 3 千人を対象に実施。 結果は 10 月上旬に閣議決定される 2016 年版の厚生労働白書に盛り込む。 ダブルケアを「身近な問題だと思うか」との質問に対し、「思う」と答えた人は 15.1% で「どちらかというと思う」は 30.3%。 一方、「どちらかというと思わない」と「思わない」は計 34.0% だった。 自らがダブルケアを抱えるほか、子どもに負担させる不安も含まれるとみられる。 (伊藤舞虹、asahi = 9-10-16)

社員の奨学金返済、企業が「肩代わり」 人材確保狙う

大学進学などの奨学金の返済延滞が社会問題化するなか、社員の返済を「肩代わり」する企業が出始めている。 企業には、目立つ制度の導入で優秀な人材を確保する狙いがある。 延滞問題解決の一助になると注目されているが、手放しで喜べないとの指摘もある。

不動産業のシノケングループ(福岡市)は、来春入社する社員を対象に、奨学金返済を支援する。 5 年間、月の返済額の 5 割を手当として支給。 入社間もない給与が低い時ほど返済に悩むためだ。 10 月からは入社 5 年未満の社員も対象に支給を始めるという。 ブライダル業のノバレーゼ(東京)も来年、44 人の社員に初支給。 勤続年数が 5 年と 10 年の社員に、それぞれ上限 100 万円の一時金を出す。 きっかけは 4 年前、当時入社 5 年目だった総務人事担当社員の提案。 自ら返済に苦しむ経験をし、社内の聞き取り調査でも全社員の 3 割が奨学金の受給者だったという。

IT 関連のクロスキャット(東京)は来冬から入社 1 年目のボーナス支給時に、上限 100 万円の一時金を支払う。 「1 年目に完済して、仕事に専念してもらいたい。(同社)」 眼鏡チェーンのオンデーズ(東京)は、社内試験に合格した社員を対象に、月々の返済額を給料に上乗せして支払う。 「学生時代に努力したこと」というテーマでのプレゼンテーションを課するという。

就職情報会社のマイナビによると、返済支援は「ここ数年で現れてきた」動きだという。 就職戦線は「売り手市場」だ。 「優秀な人材の確保も目的の一つ(シノケンの霍川〈つるかわ〉順一常務)」というように、返済支援はいい宣伝文句になる。 本来は初任給を引き上げ、給料の水準そのものを底上げした方が社員にとってはありがたい。 しかし、いったん上げた給料を下げるのは難しく、企業にとっての負担は大きい。 一時金や手当で奨学金返済を支援するのは、その点でも企業にメリットがある。

企業が財団などをつくって社会貢献として奨学金を出す制度はこれまでもあった。 最近では特定の専門人材を育成・採用するための奨学金もある。 保育所運営の JP ホールディングス(名古屋市)は 4 月、保育士を志望する学生を対象に奨学金制度を始めた。 卒業後は同社に入ることが前提だが、年 60 万円を最大 2 年間支給し、返済の必要はない。 年 200 人程度の保育士を採用しており、同社では「待機児童を減らすためにも、保育士不足を解決したい。」

トヨタ自動車グループも、昨春から女性エンジニアの育成に取り組む。 在学中は教育ローンの利息相当額を給付し、トヨタやグループ 9 社に就職すれば、返済を全額肩代わりする。 他社でも、就職先が製造業ならば半額を肩代わりする。

日本学生支援機構によると、2015 年度末の 3 カ月以上の奨学金延滞者は 16 万 5 千人で全返済者のうち約 4% を占める。 労働者福祉中央協議会の調査では、奨学金の借入総額は 1 人あたり平均 312 万 9 千円で、月の返済額は 1 万 7 千円だという。 安倍政権は今夏に決定した経済対策で、給付型奨学金の創設を打ち出した。 ただ財源には限りがあり、企業側の取り組みにも期待が集まる。 (湯地正裕)

■ 手放しで礼賛できない

《奨学金問題に詳しい中京大の大内裕和教授(教育社会学)の話》 奨学金返済が若い人に重くのしかかっている現状が問題であり、まずは給付型の導入など制度の改善を進めるべきだ。 (支援制度は)個別努力としてはいいのだが、手放しで礼賛はできない。 奨学金は進学など進路の選択肢を広げるのが本来の目的。 制度の有無で就職先を選べば、本人の進路を制約することにもなりかねない。 入社したところがブラック企業だったら、返済のために会社を辞められないという恐れだってあるだろう。 根本的に奨学金問題を解消することにはならないのではないか。 (asahi = 9-6-16)

年金運用損、将来世代にツケ? 「損失処理の仕組みを」

公的年金積立金の運用損が膨らんでいる。 年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) が運用基準を見直してからの通算成績は、初めて赤字に転落した。 想定以上の赤字が出れば将来世代へ負担を先送りすることになりかねず、専門家は新たな仕組みづくりを求めている。

「今回のような短期的な運用の評価損は、年金額に影響しません。」 GPIF Fの担当者は 26 日の記者会見で明言した。 年金の支払いに必要な年間約 50 兆円の財源のうち GPIF の運用で賄うのは 10% 未満。 運用する積立金約 130 兆円のうち国債 20 兆円分の償還金だけで、当面の財源を捻出できる見通しだという。 現在の運用基準は「見直す必要性はない」と強調した。 ただ、株式の比率を 50% に倍増して以降の運用成績はマイナスに。 この傾向が続くなら、将来的な年金額への影響は否定できない。 (久永隆一、高橋健次郎、asahi = 8-26-16)

◇ ◇ ◇

年金 3.2 兆円赤字 15 年度決算 5 兆円の運用損影響

厚生労働省は 5 日、サラリーマンが入る厚生年金と自営業者らが入る国民年金の 2015 年度決算(時価ベース)を公表した。 あわせると 3 兆 2,458 億円の赤字。 赤字は 5 年ぶりで、過去 3 番目の規模。 年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) による 5 兆 3 千億円の運用損が影響した。

厚生年金は 2 兆 7,448 億円の赤字だった。 GPIF による赤字は約 5 兆円だが、保険料率の引き上げなどで前年度より 3 兆 8,509 億円多い収入があり、赤字幅を縮めた。 国民年金は約 5,009 億円の赤字で、GPIF による運用損約 3 千億円と被保険者の減少による 3,261 億円の保険料収入の減少などが響いた。 それぞれの収入のうち、給付に使わなかった計 2 兆 3,793 億円は GPIF の積立金に繰り入れられた。 (久永隆一、asahi = 8-5-16)

◇ ◇ ◇

GPIF、15 年度の運用損 5.3 兆円 5 年ぶり赤字

[東京] 公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) は 29 日、2015 年度の運用損が 5 兆 3,098 億円だったと発表した。 年度を通しての赤字は 10 年度以来 5 年ぶりとなり、15 年度末の運用資産額は 140 兆 6,271 億円。 厚生労働省の年金特別会計の資金を含まない運用資産額は 134 兆 7,475 億円。 運用損の主な内訳は、国内株式が 3 兆 4,895 億円と最も大きく、次いで外国株式が 3 兆 2,451 億円。 14 年 10 月の基本ポートフォリオ見直しでリスク性資産への投資を増やしたため、円高・株安の影響を受けやすくなった。

国内債券は金利低下(価格は上昇)の影響などで 2 兆 0,094 億円の利益、外国債券は 6,600 億円の損失となった。 15 年度末の各資産の構成割合は、国内債券 37.55%、国内株式 21.75%、外国債券 13.47%、外国株式 22.09%。 一方、GPIF は保有している個別銘柄の開示を始めた。 市場への影響を考慮し、今回は 14 年度末時点の銘柄に限ったが、今年 11 月には 15 年度末時点の銘柄を公表する方向だ。

国内株は時価総額ベースでトヨタ自動車(1 兆 5,499 億円)を筆頭に、三菱 UGJ フィナンシャル・グループ(8,229 億円)や三井住友フィナンシャルグループ(5,173 億円)が続いた。 日本株の保有銘柄数は計 2,037 で、時価総額にして 31 兆 4,671 億円だった。 保有する外国株式で、時価総額ベースの首位はアップル(6,025 億円)。 このほか、エクソンモービル(2,784 億円)、マイクロソフト(2,777 億円)など計 2,665 銘柄、時価総額にして 29 兆 8,040 億円。 (Reuters = 7-29-16)

◇ ◇ ◇

年金の運用損、昨年度 5 兆円超 GPIF 公表は参院選後

2015 年度の公的年金積立金の運用成績は、5 兆円を超える損失となることが確定した。 株安が影響したもので、年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) が 30 日の運用委員会で厚生労働省に報告した。 だが、GPIF が公表するのは参院選後の 7 月 29 日で、野党は「損失隠しだ」と批判を強めている。 GPIF は国民年金と厚生年金の積立金約 140 兆円を運用している。 30 日の運用委員会は非公開で開かれ、GPIF が 15 年度の財務諸表を報告。 関係者によると、運用損は総額で 5 兆数千億円に上ったという。 中国が人民元を切り下げて世界的な株安となった昨年 8 月の「チャイナ・ショック」が影響し、昨年 11 月に公表された 7 - 9 月期の損失は 7.8 兆円だった。

GPIF は将来の年金支給に必要な利益を確保するとして 14 年 10 月に運用基準を見直した。 国内債券の比率を 60% から 35% に下げ、代わりに株式比率を 50% に倍増。 安倍政権は成長戦略にも位置づけたが、株価の影響は受けやすくなった。 15 年度の運用成績の公表日について、GPIF は 3 月末に 7 月 29 日と決めた。 例年は 7 月上旬に公表しているが、今年は GPIF 発足 10 年に合わせて保有株の銘柄なども新たに公表する予定で、その開示方法などを検討するのに時間がかかるためだと説明している。 (久永隆一、河合達郎、asahi = 7-1-16)

介護保険、総収入に応じ負担? 大企業なら月 727 円増

3 年に 1 度の介護保険制度の見直し議論の中で、現役世代の負担のあり方も焦点となっている。 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会は 19 日、高収入の会社員や公務員により多くの保険料を求める「総報酬割」の仕組みの導入を議論。 国費の支出を抑える狙いもあるが、経済団体などの反発は強い。

40 - 64 歳の会社員や公務員の介護保険料は、給与や賞与から天引きされ、医療保険料と一緒に職場の医療保険の運営者を通じて納める。 その額はそれぞれの医療保険の被保険者数に応じて決まる人数割りのため、所得水準が低い協会けんぽに入る中小企業の会社員の負担は相対的に重い。 総報酬割では負担額を被保険者の収入の総額に応じて決定。 所得水準が高い健保組合に入る大企業の会社員や共済組合の公務員らの多くは負担が増え、協会けんぽへの国庫補助はなくなる。 2014 年度決算見込みに基づく試算では、総報酬割の導入で健保組合は 7 割以上の組合が負担増になり、個人の平均で月 727 円の保険料アップになる。 (水戸部六美、asahi = 8-20-16)

「ゆう活」浸透? … 利用者の 78.5% 定時退庁

政府は 15 日、7 - 8 月に国家公務員の終業時間を前倒しする「ゆう活(ゆうやけ時間活動推進)」の実施状況を発表した。 ゆう活を利用すると申告した職員のうち、終業時間に設定した午後 4 時 - 5 時 15 分に実際に退庁した職員の割合は昨年比 13.7 ポイント増の 78.5% だった。

調査は 7 月 27 日(昨年は同 29 日)の実施結果をまとめた。 中央省庁職員約 4 万 5,000 人のうち約 2 万 4,000 人がゆう活を利用すると申告した。 今年は昨年とは異なり国会閉会中で国会対応もなく、利用が進んだようだ。 内閣人事局は「取り組みが浸透してきた」と分析している。 ゆう活は夏の 2 か月間、朝型勤務などにより終業時間を早め、夕方以降を家族との時間や趣味などにあててもらう取り組みで、昨年に続き今年で 2 回目。 (yomiuri = 8-15-16)

イオン、転勤ない「地域社員」も店長に 給与格差も解消

イオンは来年 2 月にスーパー事業の人事制度を改め、転勤のない「地域社員」が店長や部長に昇進できるようにする。 転勤を伴う社員との間に生じていた給与格差も基本的になくす。 地域に精通した有能な人材をつなぎとめ、販売力を強化するねらいだ。 イオンは前身のジャスコ時代から、働く地域を特定して転勤しない正社員「地域社員」の採用枠を設けてきた。 地域社員には転勤がない代わりに給与を抑え、昇進も課長までにとどめる制限をつけている。

スーパー事業では、地域密着型で高いノウハウを持った社員を育てることが重要になる。 例えば生鮮品の仕入れ担当は、地域の消費傾向や地元の生鮮市場の特色に通じていることが不可欠だ。 そのため、地域社員の制限を撤廃して賃金体系も見直すことにした。 セブン & アイ・ホールディングス傘下のイトーヨーカ堂も地域限定社員を採用しているが、昇進制限は設けていないという。 (和気真也、asahi = 8-10-16)

国家公務員の給与引き上げを勧告 人事院、3 年連続

人事院は 8 日、2016 年度の国家公務員の月給について、行政職の平均で 708 円、ボーナスも年間 0.1 カ月分引き上げるよう求める勧告を国会と内閣に提出した。 3 年連続で月給とボーナスを同時に引き上げるのは 25 年ぶりとなる。 勧告通りに実施された場合、月給は平均 41 万 1,692 円、年収は同 672 万 6 千円となる(いずれも平均年齢 43.6 歳)。

また、今回は配偶者や子どもらへの「扶養手当」の支給額を 17 年 4 月から変更することも勧告した。 いまは月額 1 万 3 千円の配偶者への手当を課長級は段階的に廃止し、室長級は 3,500 円に、それ以下の職員は 6,500 円にそれぞれ減らす。 一方、子どもへの手当はいずれも 6,500 円から 1 万円に増やす。 民間企業で配偶者手当を支給する例が減っていることなどを反映したもので、女性の就労を後押しする狙いがある。 (相原亮、asahi = 8-8-16)

大企業の夏のボーナス、4 年連続の増加 平均 90 万円超

経団連が 4 日発表した大手企業の今夏のボーナス調査(最終集計)によると、妥結額は平均 90 万 5,165 円で、昨年夏より 1.46% 増えた。 円安などで業績が良かったのを受けて 4 年連続の増加となったが、伸び率は昨年 (2.81%) より鈍った。 主に東証 1 部上場企業で従業員 500 人以上の 141 社(労組員数約 76 万人)を調べた。 妥結額が 90 万円を超えたのはリーマン・ショック直前の 2008 年夏以来で、過去 3 番目の高水準となった。 製造業は昨年より 1.94% 増の 93 万 6,353 円、非製造業は同 0.09% 多い 79 万 2,213 円だった。

計 18 業種のうち 9 業種で昨年より賞与が増えた。 業績好調だった自動車は、同 3.45% 増の 106 万 5,091 円で、過去最高の妥結額。 電力も業績改善で賞与を増やしたり、再開したりしてプラスだった。 詳細は公表していないが、伸び率は同 10% 台後半、妥結額は 60 万円台とみられる。 一方、9 業種は昨年夏より減った。 中国や新興国経済の減速の影響を受ける鉄鋼が同 14.34% の減少、非鉄・金属は 4.47%、造船も 4.22% 減少した。 (asahi = 8-4-16)

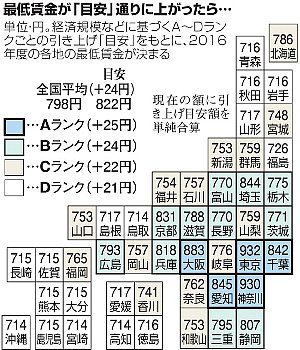

最低賃金 3% 上げへ 審議会小委 平均 822 円に

2016 年度の最低賃金(時給)を引き上げる目安額が厚生労働省の審議会でまとまった。 26 日付で公表された引き上げ幅は、全国加重平均で 24 円(昨年度 18 円)と過去最大で、時給は今の平均 798 円から 822 円に、各都道府県の時給は初めてすべて 700 円超となる見通し。 引き上げ率は安倍政権が目指す「3%」に達した。 労使の代表と学識者ら公益委員でつくる厚労省の中央最低賃金審議会の小委員会が、26 日午後からの最終協議でまとめた。 労働側は「全国最低 800 円、平均で 1 千円」を主張し、経営側は中小企業の経営への影響を懸念するなど溝があったが、公益委員が最終的な目安額をまとめた。

今年は協議開始を前に、安倍政権が「1 億総活躍プラン」をまとめ、最低賃金の「年率 3% 上昇、将来の平均 1 千円を目標」を掲げた。 参院選後には安倍晋三首相が改めて「3% 上昇」を目指すよう塩崎恭久厚労相ら関係閣僚に指示。 政権が、消費喚起につながる最低賃金引き上げに強い意欲を示す異例の展開だった。 審議会の協議もこうした意向を受けた形で、過去最大の上げ幅で決着した。 通常の最終協議は午後から翌早朝までかかるが、今回はそれより早い深夜にまとまった。 (末崎毅、北川慧一、asahi = 7-27-16)

家庭教師バイト「労基法に触れる契約」 会社に是正要求

大学生らを酷使する「ブラックバイト」問題に取り組む愛知県の弁護団が今月、名古屋市の家庭教師派遣会社に対し、学生アルバイトとの契約の一部が労働基準法に触れるとして、契約内容の是正を求める申し入れをした。 弁護団によると、ブラックバイト問題で家庭教師業界に是正を申し入れるのは全国初という。 弁護団が 25 日に記者会見を開き、明らかにした。

この会社は、家庭教師の学生アルバイトを「個人事業主」として扱い、業務委託契約を締結。 学生との間で「生徒紹介契約書」を交わし、会社から学生に生徒を紹介していた。 この契約書には、▽ 指導後の報告書に記入漏れなどの不備があれば賃金を支払わない、▽ 怠惰な行為があればペナルティー 3 万円、▽ いかなる理由でも交代できない - - といった、不合理な内容が含まれていた。 (仲程雄平、asahi = 7-25-16)

◇ ◇ ◇

若者 3 割が不払い経験 「NO MORE 賃金泥棒」

労働問題に詳しい弁護士らでつくるプロジェクト「NO MORE 賃金泥棒」が、アルバイトなどで働く若者 407 人に仕事の実態について調査したところ、「不払いがある」と答えた人は 30% に上った。 賃金が 15 分単位の切り捨て計算になっていたり、制服への着替えの時間が労働時間から除外されたりするケースがあった。 プロジェクトは「ブラックバイトの手口とその対策」と題した冊子を製作。 労働法のルールを知り、対策をしてほしいと呼び掛けている。 調査は昨年 10 月から今月、ウェブサイトや街頭などで行い、若者を主な対象とした。 (Reuters = 6-25-16)

◇ ◇ ◇

ブラック求人、罰則強化を検討 厚労省、審議会で議論へ

求人での賃金や待遇が実際とは違うというトラブルが相次いでいるため、厚生労働省は職業安定法を改正し、虚偽の求人をした企業への罰則強化を検討する。 実際より好条件の求人で働き手を引き寄せる企業への罰則を強化する内容だ。 厚労省の有識者検討会(座長 = 阿部正浩・中央大教授)の 3 日の報告書に盛り込まれた。 秋以降の審議会で議論を進める。 職業安定法では、求職者の依頼を受けた職業紹介会社が虚偽の条件の仕事をあっせんした場合、紹介会社は懲役や罰金を科される。 しかし、紹介会社に虚偽の求人を出した企業への罰則はない。 こうした企業にも罰則を科す。 (末崎毅、asahi = 6-4-16)

◇ ◇ ◇

残業 100 時間超が 10 人以上 ブラック企業の社名公表

複数の事業場で違法な長時間労働をさせていたとして、千葉労働局は 19 日、棚卸し代行業のエイジス(千葉市)に是正勧告書を交付し、公表した。 厚生労働省によると、長時間労働の対策を強化するために行政指導を受けた時点で社名を公表した初のケースという。

厚労省は昨年 5 月に社名公表の新基準を発表。 もともと事案が悪質で送検する場合に公表してきたが、複数の都道府県に事業場がある、長時間労働など法違反があり月の残業時間が 100 時間を超える、こうした働き方の労働者が 1 カ所に 10 人以上いる、複数の事業場で繰り返されているなどの場合に、送検に至らなくても行政指導時に社名を公表することにしていた。

千葉労働局によると、エイジスでは昨年 5 月以降、県内外の 4 営業拠点それぞれで、10 人以上の労働者に残業が月 100 時間を超える違法な長時間労働があった。 同社の資本金は 4 億 7,500 万円。 3 月末現在で直営の営業拠点が関東や近畿に 50 カ所あり、従業員 252 人。 同社は「すでにプロジェクトチームを発足させ、外部専門家の助言を得ながら長時間労働の削減に着手している」とのコメントを出した。 (asahi = 5-20-16)

◇ ◇ ◇

残業 80 時間で立ち入り調査 対象、300 万人に拡大

政府、長時間労働の抑制狙う

政府は長時間労働に歯止めをかけるため企業への指導を強める。 1 カ月の残業が 100 時間に達した場合に行う労働基準監督署の立ち入り調査について、基準を月 80 時間まで引き下げる方向だ。 労働基準法違反があれば是正勧告などの措置をとる。 労働の生産性を高めて長時間労働を減らすことで、子育て中の女性や高齢者が働きやすい環境を整える狙いだ。 ただ目先は企業にとって負担となる可能性もある。

政府が 25 日に開く一億総活躍国民会議で、長時間労働抑制の具体策として示す。 5 月にまとめる「ニッポン - 億総活躍プラン」の働き方改革の柱の一つとして盛り込み、年内にも指導を強める。 20 万超の事業所が対象になる見通しだ。 立ち入り調査の対象となるのは、80 時間を超える残業をしている従業員が 1 人でもいると疑われる企業。 実際は労基署の監督官の数が限られるため従業員による通報などを通じて悪質な企業を把握し、重点調査する。

これまでは従業員の残業が月 100 時間を超えると心臓疾患などのリスクが高まるとの医学的な根拠に基づき企業を立ち入り調査してきた。 今後は基準を厳しくし、80 時間を超える残業があった企業を立ち入り調査の対象とする。 これだけの時間の残業が何カ月も続くと、やはり心臓疾患などにつながるとの見方からだ。

調査の結果、違法な時間外労働や残業代の未払いなどの労働基準法違反が見つかった場合は是正勧告し、企業に違反行為を改めるよう求める。 違反がなくても勤務時間を極力短くするため労働時間の記録など対策を徹底するよう指導する。 法律違反が見つかり、労基署が是正勧告しても改善しない企業は労基法違反で書類送検する。 2015 年には靴の販売店「ABC マート」を運営するエービーシー・マートが書類送検された例がある。

15 年の労働力調査によると全国の常勤労働者の数は約 5,000 万人。 このうち 100 時間超の残業をしている人は少なくとも約 110 万人いる。 80 時間以上の人は約 300 万人で、今回の指導強化で調査対象となる働き手は 2.7 倍になる。 各労基署の陣容にもよるが、今後立ち入り調査の件数は増える見通し。 厚労省によると、全国の労基署による 14 年の定期的な立ち入り調査は 12 万 9,881 件。 このうち 7 割で何らかの法違反がみつかった。 最も多かったのが違法残業など労働時間に関する違反だ。

労基法では労働時間を原則 1 日 8 時間と定めている。 企業が従業員に残業を命じる場合、労働時間の超過理由を事前に明示した「36 協定」を労使で結ばなければならない。 厚生労働省は協定を結んだ場合でも、残業時間は月 45 時間までにするよう求めている。 ただ「36 協定」の特別条項付協定を結べば、月 45 時間以上の残業は可能だ。 専門家からは「労働時間を際限なく延ばすことができてしまう」との声があがっており、指導を強めることにした。 法改正による規制強化などは見送る。

指導強化で企業によっては長時間労働を減らすため、新たに社員を雇用するなどの対応が必要になる。 産業界では人件費の増加を懸念する声も強まりそうだ。 政府は企業への指導を強める一方、法改正を伴う制度変更は当面見送る。 国会に残業代を割り増しする労基法の改正案が提出されており、政府内で新たな法改正の議論が進めば審議に混乱をきたすとの判断からだ。 (nikkei = 3-24-16)

◇ ◇ ◇

ABC マート運営会社、違法残業させた罪で略式起訴

従業員に違法な残業をさせたとして、東京区検は 2 日、靴の販売店「ABC マート」を運営するエービーシー・マート(東京都渋谷区)を労働基準法違反(長時間労働)の罪で略式起訴したと発表した。 処分は 1 月 14 日付。 東京簡裁が 2 月 16 日に罰金 50 万円の略式命令を出し、すでに納付されたという。 発表によると、同社は 2014 年 4 - 5 月の約 1 カ月間、「グランドステージ池袋店」と「原宿店」の従業員計 4 人に、それぞれ 14 - 112 時間の違法な残業をさせたとされる。

昨年 4 月に発足した東京労働局の「過重労働撲滅特別対策班」が同社と取締役ら計 3 人を初めて書類送検していた。 区検は 3 人については「事実を認めて反省している」などとして起訴猶予とした。 同社は「再発防止のため万全の措置を講じており、長時間残業は解消されている」とコメントを出した。 (asahi = 3-2-16)

前 報 (7-2-15)

パッとしない日本の経済成長 1 人当たりで考える時代に

5 月の有効求人倍率が 1.36 倍とバブル期以来(24 年 7 カ月ぶり)の高水準を記録しました。 一方で経済成長は依然パッとしない状況が続きます。 この差はどこから来るのでしょうか。 人口 1 人当たり実質 GDP (国内総生産)成長率を見ると、その秘密がわかります。 アベノミクス以降の 3 年間で日本の 1 人当たり実質 GDP 成長率は年平均 0.8% でした。 これは米国の 1.3% には見劣りしますが、ドイツ 0.6%、フランス 0.2% を上回ります。 国民一人ひとりが稼ぎ出す力では、日本は悪い状況ではないのです。

一方で同期間の人口成長率を見ると日本マイナス 0.2% に対し、米国 0.8%、ドイツ 0.6%、フランス 0.5% と日本の人口だけが減少しています。 全体の実質 GDP 成長率は、実は先ほどの 1 人当たり成長率と人口成長率を足したものにほぼ相当します。 実際この間は日本 0.6%、米国 2.1%、ドイツ 1.1%、フランス 0.7% でした。つまり、日本の経済成長率の低さは人口減少で説明できるのです。

雇用の好調(人手不足)も人口減少が原因と考えれば合点がいきます。 政府推計では、今年から 2025 年までの年平均人口成長率はマイナス 0.5% へとマイナス幅が拡大し、少し景気が停滞するとマイナス成長に転落する可能性が大きくなると予想されます。 このようなときに財政出動に頼っても、完全雇用状態なので効果は一時的です。 女性や高齢者の労働参加拡大、労働生産性の改善という 1 人当たり成長率を向上させる政策を優先的に打つことが大切です。 (東洋経済 = 7-16-16)

中小企業の賃上げ率 1.1% 首相指示の 3% と隔たり

厚生労働省は 14 日、最低賃金の引き上げ幅の目安を決めるうえで重要な参考データとなる今年の中小企業の賃金上昇率が 1.1% だったと発表した。 前年より 0.2 ポイント上昇したが、安倍政権が目指す最低賃金の引き上げ幅(年率 3% 程度)と比べると、賃金の伸びは小幅にとどまる。 最低賃金の引き上げ幅の目安は月内にも決まる見通しだが、大幅な引き上げには経営者側の反発が予想される。 賃金上昇率は、最低賃金について議論する公労使の会合で示された。 従業員 30 人未満の約 4 千事業所を対象に調べた 6 月 1 日現在のデータで、上昇は 2 年ぶり。有効求人倍率が上昇し、パート募集時の賃金が上がっていることなどが影響したとみられる。

経営者側は、最低賃金の引き上げ幅の目安を決めるにあたり、賃金の支払い能力などを示すデータとして賃金上昇率を重視するよう求めている。 安倍晋三首相は 13 日の経済財政諮問会議で、3% の引き上げに向けて努力するよう厚労相らに異例の指示を出し、労働者側も「全国最低 800 円」を主張しているが、経営者側との隔たりは大きい。 (河合達郎、北川慧一、asahi = 7-15-16)

働く親たち「夜間・休日保育足りない」 政治に要望

「保育園落ちた日本死ね!!!」と題した匿名ブログをきっかけに、与野党はそろって参院選の公約に保育士の待遇改善などの待機児童対策を掲げる。 受け皿は増えつつあるが、「1 億総活躍」の担い手からは、夜間や休日保育など、多様な働き方への対応を求める声が上がる。 午後 9 時すぎ、名古屋駅前にある 24 時間営業の認可外保育所「キッズタウン」。 眠りについた子どもたちを起こさないように、名古屋市港区の会社員女性 (34) はドアをそっと開けた。 2 歳の長男のお迎えの時間だ。

化粧品販売会社に勤め、愛知県内 4 カ所のスーパー内にある店舗の管理を任されている。 遅番の日の迎えは午後 9 時を過ぎてしまう。 介護福祉士の夫は不定休で夜勤もある。 大半の認可保育所は、午後 7 時半には閉まる。 深夜まで預けられるのは市内に 4 カ所しかない。 「認可に預けたくても、私たち家族の生活に合う保育所はなかった」と話す。

保育料は 1 カ月 17 日の利用で 5 万円と安くはない。 「時々、何のために働いているのかわからなくなる。」 時短勤務を選んだら昇進の道が閉ざされる不安もある。 「女性の活躍を目指すなら、夜間保育の充実や、認可外の利用料補助なども進めてほしい。」 キッズタウンが預かる約 30 人の子どもたちの保護者の職場は学習塾、飲食店、スーパーなど様々だ。

名古屋市中村区の美容師の岩下美樹さん (27) は、ほぼ毎日曜日、車で 20 分かかる隣の区の保育所に 3 歳の娘を預ける。 予約は 3 カ月前の毎月 1 日、申込用紙を利用園に提出する。 今月 1 日も、同じく美容師の夫が 10 月のすべての日曜祝日の申し込みを済ませた。 この園では毎回定員の倍以上の申し込みがあり、「1 日でも遅れれば、キャンセル待ちになるのでヒヤヒヤです。」

美容師は小学生の頃から憧れの職業。 やりがいも感じている。 日曜は忙しく休みにくいのに、預けられる認可保育所は市内 16 カ所だけ。 「平日の 9 時から 5 時の働き方がかなわない人もいる。 いろんな働き方に柔軟に対応できる制度を考えてほしい。」と話す。 厚生労働省によると 2014 年度、全国の認可保育所で午後 10 時前後まで預かる夜間保育は 85 カ所、休日保育は 1,197 カ所ある。 (小若理恵、高岡佐也子、asahi = 7-9-16)

■ 「日曜も仕事」 38%

日本人の働き方は多様化している。 2015 年の NHK 国民生活時間調査によると、「日曜日に仕事や仕事のつきあいに時間を割いている」人は 38.1%。 うち女性に限っても 34.9% いる。 平日の勤務時間も様々で、「午後 7 時まで」は 29.6% で、うち女性は 18.2%。 「午前 0 時まで」も 4.5%、うち女性は 2.6% に上った。

有効求人倍率、5 月は 24 年 7 カ月ぶり高水準 失業率は横ばい

[東京] 厚生労働省が 1 日発表した 5 月の有効求人倍率(季節調整値)は 1.36 倍と前月から上昇し、24 年 7 カ月ぶりの高水準となった。 また、総務省が発表した同月の完全失業率(季節調整値)は 3.2% で 4 月から横ばいだった。 有効求人倍率は、ロイターの事前予測調査で 1.35 倍が見込まれていたが、結果はこれを上回った。 就業地別でも、2 カ月連続ですべての都道府県で 1 倍を上回った。

新規求人倍率は 2.09 倍と前月から上昇。 有効求人数は前月比 0.3% 増、有効求職者数は同 0.9% 減だった。 完全失業率は 3.2% と横ばいで、ロイターの事前予測調査どおりの結果となった。 総務省では、15 - 64 歳の就業率が過去最高を更新したことや、完全失業者数が 72 カ月連続で減少していることなどを挙げ、「雇用情勢は引き続き改善傾向で推移している」としている。 (Reuters = 7-1-16)

◇ ◇ ◇

4 月の有効求人倍率、1.34 倍 24 年ぶり高水準

厚生労働省が 31 日発表した 4 月の有効求人倍率(季節調整値)は前月より 0.04 ポイント上がり 1.34 倍だった。 上昇は 2 カ月連続で、1991 年 11 月に並ぶ 24 年 5 カ月ぶりの高水準となった。 また、就業地別の求人倍率が初めて全都道府県で 1 倍を超えた。

求人倍率が上昇したのは、求職者数が前月より 1.8% 減り、人手不足の影響で求人数が同 1.5% 増えたためだ。 教育・学習支援業や宿泊・飲食サービス業で新規求人が増え、新規求人倍率は同 0.16 ポイント上昇の 2.06 倍だった。 就業地ごとの求人数を各地の求職者数で割って算出した就業地別の求人倍率は、最高が福井の 1.94 倍、最低が沖縄の 1.01 倍だった。 沖縄は 3 月の 0.99 倍から上がり、2005 年 2 月の就業地別の集計開始以来、初めて全都道府県で同時に 1 倍を超えた。 (asahi = 5-31-16)

◇ ◇ ◇

3 月の有効求人倍率 1.30 倍 24 年 3 カ月ぶり高水準

厚生労働省が 28 日発表した 3 月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月より 0.2 ポイント高い 1.30 倍だった。 上昇は 2 カ月ぶり。 人手不足を背景に 24 年 3 カ月ぶりの高水準となった。 総務省が同日発表した完全失業率(同)は、前月より 0.1 ポイント改善して 3.2% だった。 (asahi = 4-28-16)

「心の病」労災請求が 1,500 人超 3 年連続で最多更新

過労などが原因で精神障害となり、労災請求をした人が 2015 年度に 1,500 人を超え、3 年連続で過去最多となった。 精神障害で労災認定された人の数は減ったが、高止まりが続いている。 厚生労働省が 24 日、15 年度の「過労死等の労災補償状況」を公表した。 精神障害で労災請求した人は 1,515 人で、前年度比 59 人増。 比較できる 1983 年度以降で最も多かった。 労災認定された人は 472 人で 25 人減ったが、過去 3 番目に多かった。 6 割が 30 - 40 代で、うち自殺や自殺未遂者は 93 人だった。

業種別で多かったのは道路貨物運送業や介護など医療・福祉、小売業など。 原因別では、「仕事内容・仕事量の変化」、「月 80 時間以上の残業」、「2 週間以上の連続勤務」など仕事量に関するものが目立ち、長時間労働が原因になっていることがうかがえる。 「脳・心臓疾患」で労災認定された人は、前年度比 26 人減の 251 人(うち死者 96 人)だった。 減少は 3 年連続。 業種別では道路貨物運送業が 3 割。 労災認定された人の 9 割が月 80 時間以上の残業をしており、長時間労働の影響が出ている。 (河合達郎、asahi = 6-25-16)

仕事の生産性は健康から 伊藤忠、メタボ対策や禁煙支援

メタボ気味な若手社員の生活管理、禁煙治療費の会社負担 - -。 大手商社の伊藤忠商事が、社員に健康管理を促す取り組みを次々と打ち出している。 社員の「健康力」を、生産性アップにつなげるねらいがあるという。

2013 年に午後 8 時以降の残業を禁じて早朝出勤を促す「朝型勤務」を導入するなど、伊藤忠は働き方改革に取り組んでいる。 朝型勤務で社員の総残業時間は 12% 減ったが、16 年 3 月期決算は純利益が国内業界トップになり、効率よくもうけている。 そこで、取り組みを強化することにした。 メタボ対策では、35 歳以下で太り気味の社員に、歩数や睡眠時間などを自動で測る携帯型の活動量計を無料で配る。 管理栄養士に日々の食事の写真を送れば、指導を受けられるようにもする。 (石橋亮介、asahi = 6-10-16)