震災後初、全国規模のサーフィン大会 南相馬・北泉海岸

東日本大震災で壊滅的な被害を受けた福島県南相馬市の北泉海岸で、震災後初めて全国規模のサーフィン大会「復興祭・南相馬市長杯コンテスト」が開かれた。 県外を中心に小学 4 年生から 64 歳までの男女 200 人が参加。 制限時間の中で、技術を競い合った。

海岸は全国有数のサーフスポットで、震災前には世界大会も開かれていたが、津波で砂浜が水没し、観光施設が流失。 東京電力福島第一原発から北へ 30 キロほど離れた場所で、放射能汚染の影響も心配された。 しかし毎月の水質調査では、2014 年 1 月から放射性物質は不検出。 ボランティアや県サーフィン連盟が定期的に清掃活動を続け、現在はサーファーが戻り始めている。

静岡県下田市から参加した井出牧雄さん (43) は震災前からの常連だった。 震災後初めての訪問に「波が全く変わっていなくて、本当に良い。 早く復興して、全日本選手権が開催されればと他のサーファーもみんな思っていますよ。」と、南相馬の波の良さを再確認していた。 (福留庸友、asahi = 7-17-16)

夏の北海道 韓国で人気 リゾート地定着、LCC 増え手軽に

【ソウル 松本創一】 韓国で、今夏の旅行先として北海道の人気が急上昇中だ。 涼しいリゾート地としてのイメージが定着し、今月、韓国大手のアシアナ航空と格安航空会社 (LCC) のチェジュ航空が新千歳空港 - 仁川(インチョン)線に就航。 韓国の旅行業界では、熊本地震の影響で九州を敬遠する客層に北海道を勧める動きもある。

新千歳 - 仁川便は、1 日にアシアナ航空が、20 日にはチェジュ航空がそれぞれ毎日 1 往復の定期便に就航。 大韓航空も 25 日から完全に 1 日 2 便となり、韓国系 5 社で 1 日 6 往復となる。 LCC はジンエアー、ティーウェイ航空を加えた韓国系 3 社体制で、北海道が手軽な行き先になりつつある。 大型機の導入や新千歳 - 釜山線の増便もあり、新千歳 - 韓国間の客席は昨夏の 2 倍近いという。

搭乗者の大部分は韓国人と見込まれている。 最近の円高と航空便の急増で北海道向け商品は売れ残りも心配されたが、韓国の旅行ピーク期である 7 月末 - 8 月上旬はアシアナ航空が「ほぼ満席」、チェジュ航空も「9 割埋まっている。」 1 日 2 往復の大韓航空も予約しにくい日が増えている。 道の調査では昨年 7 - 9 月に北海道を訪れた韓国人は 9 万 700 人で、台湾、中国に次ぐ 3 位だったが、今夏はさらに増えそうだ。

日本観光新聞(ソウル)の李漢錫(イハンソク)代表理事は「北海道はゴルフや風景を楽しむリゾートとしてすっかり定着した。 LCC の増加で、新たな客層も増えている。」と分析する。 韓国人の北海道旅行は、札幌や小樽、登別、富良野などを 3 - 4 泊でまわる 100 万ウォン(約 9 万円)台のツアーが定番だったが、最近は LCC とレンタカーなどを組み合わせた個人旅行も人気だ。

韓国の旅行会社、モドゥツアーの担当者は「地震で九州が敬遠され、韓国の航空各社はその穴を埋めるため北海道をアピールしている」と話す。 アシアナ航空は新千歳 - 仁川便の搭乗者に無料航空券が当たるイベントを行ったり、チェジュ航空は、新千歳 - 仁川の片道を最大 89% 引きで販売した。 ほかの航空会社も旅行会社向けに割引額を増やし、対抗している。 最近の円高でウォン建てでは日本のホテルや食事などのコストは 1 年前に比べ 2 割ほど高く、日本旅行のツアー代金も値上げが相次ぐが、「航空各社の競争激化もあって北海道のツアーは値上げ率が低く、日本の他の地域との競争力が増した。 販売は好調。(モドゥツアー)」と話している。 (北海道新聞 = 7-17-16)

ため池王国、老朽化深刻 水あふれ作物被害、避難勧告も

古くから香川県内の農業を支えてきたため池に時代の波が押し寄せている。 多くのため池が江戸時代に造られており老朽化が進む一方、農家の高齢化や担い手不足で使われなくなり、管理する人もいないため池が出てきた。 「ため池王国」といわれる香川だけに、対策が必要な池は多い。 高松市・女木島の住吉池で堤が損傷し、池の水が流れ出したのは 6 月 23 日午前 7 時半ごろのことだった。

池は、港から歩いて 15 分ほどの高台にあり、下には民家や畑が広がっていた。 池から流れ出た泥水は畑を浸し、家々の間を抜けて海岸まで達した。 池に近い畑や道路には石が転がり、農作物は泥をかぶり、水の勢いでなぎ倒された。 住民によると、高さ 20 センチほどの泥水が集落の狭い道を流れ抜け、「まるで川のようだった」という。 午前 8 時すぎには、池が決壊する恐れがあるとして、市が付近の 72 世帯 111 人に避難勧告を出した。 人的被害こそなかったが、家屋の床下浸水は 60 軒。 流れ込んだ泥水をスコップでかきだしていた男性は「朝から大変。 明日も雨が降ると思うと、やってられない。」と話していた。

市によると、住吉池は明治から大正初期に造られたため池で、貯水量は 2 万 7 千立方メートル。 いまは下流域に水田はなく、池を管理している人もいないとみられている。 夜半に降った雨の影響で池の水位が急激に上昇し、弱くなっていた堤が耐えきれなくなったらしい。 (飯沼優仁、渡辺翔太郎、asahi = 7-17-16)

今治造船、巨大な試験水槽新設へ 国内 40 年ぶり

造船の国内最大手、今治造船(愛媛県今治市)は 11 日、丸亀事業本部(香川県丸亀市)に、開発中の新型船の模型の性能試験ができる巨大水槽をつくると発表した。 開発のスピードをあげるのが狙い。 国内企業で試験水槽を新設するのは約 40 年ぶりとみられる。

2018 年 3 月末の完成を目指す。 船を引っ張る時の性能をはかる水槽(長さ 212 メートル、幅 12 メートル)と、波の影響などを調べる水槽(長さ 65 メートル、幅 27.5 メートル)の二つをつくる。 投資額は非公表。 本格的な試験設備は今治グループでも初だ。

これまでは外部の政府系の水槽を借りていたが、13 年に新しい船に二酸化炭素の排出量の削減を義務づける国際条約が発効し、性能確認に必要な試験が増えた。 水槽の順番待ちで開発期間が長びく傾向にあることから、自前の設備を持つことにした。 (伊沢友之、asahi = 7-12-16)

博多祇園山笠、「静」から「動」へ 舁き山が街を走る

福岡市中心部が男衆の熱気に包まれる夏祭り、博多祇園山笠は 10 日夕、舁(か)き山が初めて走る「流(ながれ)舁き」があり、祭りの趣は「静」から「動」へ変化した。 七つの舁き山がそれぞれの区域内を疾走。 九州最大の歓楽街、中洲に拠点を置く二番山笠・中洲流は、ネオンの明かりがともる前の歓楽街を勇壮に駆け抜けた。 15 日早朝の「追い山」まで連日、舁き山が街を走る。 (貞松慎二郎、asahi = 7-11-16)

文化庁「お試し移転」、京都市内で実験開始 24 日まで

省庁移転

記事コピー (1-15-16 〜 7-11-16)

「別府温泉はベリー元気」 ネタ満載の面白 CM で観光復興を PR

観光も明るく復興して、風評被害を吹き飛ばそうという大分県別府市の CM 「別府温泉の男達」が話題を集めている。 熊本地震の風評被害によって遠のいた観光客の足を呼び戻すだけでなく、九州全体が明るく元気になってほしいというねらい。 旅館の女将(おかみ)ら市民が出演し、体を張った笑いでアピールしている。

「最近お客様が少なくて暇だから、女将の私たち自ら温泉に入ってみました。」 「早い話がサービスショットよ」と入浴するベテラン女将。 「お客さんが来んかったら(温泉が)ただの垂れ流しじゃー」と叫ぶホテル社長に、「もったいないから、来てください」というメッセージ。 観光業のピンチを自虐的に表現しつつも、クスっと笑えるネタ満載の動画 14 種がそろった。 14 種すべてをまとめたフルバージョンもある。

足湯につかりながら「あなたの愛する “アモーレ" を連れて遊びに来て」と呼びかける子どもたちや、「ハッシュタグ #welovebeppu を(SNS で)拡散してください」と訴えるお年寄り。 最近の流行に乗りながらも、ほのぼのとした面白さで笑いを誘う。 2015 ミスユニバースジャパン準グランプリで同市出身の猪子里奈さんらがベリ―ダンスを踊る CM では「別府温泉、ベリー元気に営業中」というダジャレで締めくくっている。

今回の CM は、市や市観光協会などの集まった別府観光誘客緊急協議会が制作。 福岡県内でテレビ CM として放映されているほか、同市の観光情報サイトや Youtube でも全国に向けて発信されている。 4 月 16 日に発生した熊本地震では、同市でも震度 6 弱を記録したものの、被害はほとんどなく、別府市旅館ホテル組合連合会に加盟する宿泊施設 112 軒のうち 111 軒が地震発生当日から通常の営業を続けている。

一方で、観光業は大きな打撃を受け、地震直後の 8 日間で予約をキャンセルした宿泊客は推定 11 万人(総額 13 億 7 千万円)にのぼった。 ゴールデンウィーク期間中の宿泊者数は前年比 33% 減、観光レジャー施設の入場者数は 46% 減で、深刻な状況となっている。 CM にも出演している長野恭紘市長は「震災からの復興に向けて、いま別府市民の意識が結束しています。 この CM の温かさ、ユニークさによって、"別府へ来る" ことでの支援をぜひお願いしたい。 別府はいつも通り、通常通り、元気に毎日営業中です。」とコメントを寄せている。 (asahi = 7-5-16)

■ 別府市観光情報サイト「温泉ハイスタンダード 極楽地獄別府」

仙台空港、LCC 誘致に注力 民営化を開始

国が管理してきた仙台空港が 1 日、民営化された。 運営を担う企業は、海外からの格安航空会社 (LCC) の誘致に力を入れ、利用者を増やす考えだ。 国土交通省は高松空港や福岡空港などの民営化も検討しており、地方の主要空港で初の民営化となる仙台が試金石となる。

東京急行電鉄や前田建設工業、豊田通商など 7 社が設立した運営会社「仙台国際空港」の岩井卓也社長は 1 日の記念式典で、「民間のノウハウを生かしたい」とあいさつした。 空港ビルの改修や LCC 用の搭乗口の整備などで、約 342 億円を投じる計画だ。 運営会社は、仙台空港の 30 年間の「運営権」を買い取った。 駅ビルなどを運営する東急のノウハウを生かし、空港ビルに人気店をそろえて売り上げを伸ばすことで、着陸料を下げて就航便数を増やし、空港全体で利益をあげる考えだ。 (奥田貫、内藤尚志、asahi = 7-2-16)

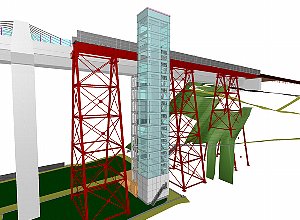

空の駅まで 45 秒 旧余部鉄橋にガラス張りエレベーター

兵庫県香美町は、JR 山陰線の旧余部鉄橋を活用した展望施設「空の駅(同町香住区余部)」に新設するエレベーターを、全面ガラス張りにすることを決めた。 20 日閉会した 6 月議会で浜上勇人町長が明らかにした。 町観光商工課によると、エレベーターは 15 人乗り。 地上 41 メートルの「空の駅」まで約 45 秒で到達し、利用客が日本海の景色をゆっくりと眺めることができるという。 景観の専門家の意見や地元住民らの要望を採り入れて決めたという。

総工費は約 6 億円で、今年 10 月に着工。 来年 9 月の完成を目指す。 47 メートルの高さになるエレベーター棟を鉄骨で支え、震度7クラスの地震にも耐えられる構造にするという。 棟の中には非常階段を併設し、地上には待合スペースを設ける。 「空の駅」は、余部鉄橋がコンクリート製橋梁(きょうりょう)に架け替えられた際、元の鉄橋の一部を使って県が 3 年前に整備した。 今回のエレベーター設置に伴い、県は展望エリアを東側に 7 メートル伸ばすという。 (藤本久格、asahi = 6-26-16)

復興願い「東北六魂祭」、青森で開幕 今回で 6 県一巡

東日本大震災からの復興を願い、東北 6 県の夏祭りが集う「東北六魂祭」が 25 日、青森市で開幕し、約 17 万人が来場した。

市中心部では、8月の本番より 1 カ月ほど早くねぶたが練り歩き、秋田の竿燈(かんとう)が持ち上げられた。 漢字 1 文字で示すテーマは、今年は「跳(はねる)」。 東北地方の災いを跳ね飛ばすという願いとともに、青森ねぶた祭に登場する「跳人(はねと)」にもちなんだ。

パレードには約 1,300 人が参加し、盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、仙台七夕まつり、福島わらじまつりも登場。 青森県内で大きな震災被害があった八戸市からは八戸三社大祭の山車 1 台が特別参加し、先頭を務めた。 六魂祭は 26 日まで。

2011 年に仙台市で始まり、今回で 6 県を一巡した。 来年以降について、開催市などでつくる実行委員会は「イベントを続けるかどうかは未定だが、祭りで培ったネットワークを生かしていきたい」としている。 (成田認、asahi = 6-25-16)

あの味わいを求めて、伝統のシマエビ漁 北海道・別海

北海道東部、別海町の野付湾で 20 日、北海シマエビの打瀬(うたせ)船漁が始まった。 帆に風を受けて網をひく、明治時代からの伝統漁法。 漁場でエンジンを使わないため、エビのすみかとなる海草のアマモを傷つけず、エビに警戒心も抱かせないという。

この日は霧雨の中、午前 5 時ごろに尾岱沼(おだいとう)漁港から 24 隻が出漁した。 風が弱く、各船は帆を巧みに操るものの網をひくのに一苦労。 漁師の山口光明さん (59) は船上で初物を手に「例年通り形が良い。 ただ、今日は風がなくて船が流れないから数が入らないね。」 北海シマエビは緑褐色で体に白いシマがある。 ゆでると鮮やかな赤色になり、その味わいは「北海道の秘味(ひみ)」とも言われる。 夏の漁期は 7 月 22 日まで。 (神村正史、asahi = 6-20-16)

空気操り、野菜を冬眠状態に 船でも新鮮で安く運ぶ技術

博多湾に浮かぶ福岡市東区の人工島(アイランドシティ)で 2 月、九州最大の取引量を誇る新青果市場が開場し、取引が始まった。 かんしょやキャベツ、大根、白菜、イチゴ …。 真新しい倉庫から野菜や果物が入った段ボール箱がフォークリフトで次々と運び出され、トレーラーに載ったコンテナに詰め込まれた。 箱には「輸出」と書かれたシール。 コンテナは博多港で船に積み込まれる。 向かう先は香港だ。 数日後に荷揚げされ、スーパーの売り場に並ぶ。

輸出を担うのは、昨夏に設立された九州農水産物直販(福岡市)。 九州の農産物輸出を拡大しようと、地元財界の九州経済連合会が主導し、JA 宮崎経済連や JR 九州などが出資して発足した輸出商社だ。 羽田正治社長は「国内の人口が減る中で農業を持続させるには海外への輸出が不可欠。 アジアに近い地の利がある九州は、アジアの食料庫にもなれる。」と意気込む。

香港のスーパーと契約し、昨秋に輸出を始めた。 博多港から週に 1 便ほどのペースで香港へ運び、「九州市場直送」の看板を掲げた青果売り場の常設コーナーで約 30 品目を売る。 韓国産やマレーシア産の安い野菜も並ぶなか、九州産は品質が良く、果物やかんしょ、ホウレン草などは仕入れるたびに売り切れる人気という。 4 店舗で始めたが、現在は 16 店舗に拡大。 今秋にはシンガポールへの輸出も予定する。

人気の理由は、品質だけではない。 手ごろな価格が受けている。 傷みやすい葉物野菜や果物を輸出するには、短時間で運べる航空便を使うしかなかった。 運賃が船便の約 10 - 30 倍と高く、店頭価格も高くなるのが難点で、販路はこれまで富裕層向けに限られていた。 「輸出拡大にはボリュームゾーンの中間層が手の届く値段にする必要があり、運賃を抑えられる船便を使うことを考えた」と羽田社長は話す。

青果物は、収穫後も酸素を吸って二酸化炭素を吐き出す「呼吸」を続ける。 その際に糖分が失われ、時間の経過とともに品質が落ちる。 どうすれば、時間がかかる船便でも鮮度を落とさず運べるか - -。 仕入れや輸送を任されている卸売会社の福岡大同青果(福岡市)は、海運大手の日本郵船(東京)に相談した。 同社は青い状態のアボカドやバナナを船便で運ぶのに使われる「CA コンテナ」に着目した。

通常の冷凍コンテナに、室内の空気の成分を調整する機能をつけたもので、室温を下げると同時に、窒素が 8 割弱、酸素が約 2 割を占める空気の成分を、窒素 9 割以上、酸素と二酸化炭素約 5% ずつの比率に変えられる。 こうすることで青果物の呼吸を抑えて「冬眠状態」にし、2 週間程度は鮮度を保つ。 運賃は航空便の 10 分の 1 程度に抑えられる。 たとえば、イチゴの「あまおう」。 国内で 1 パック 600 - 700 円するものを航空便で送ると、香港での販売価格は約 2 千円になる。 CA コンテナで運べば 1 千円ほどに抑えられる。

ただ、問題もあった。 鮮度が落ちやすい葉物野菜やイチゴを運ぶには、アボカドやバナナより早く「冬眠状態」にさせる必要があり、既存の CA コンテナはそのまま使えなかった。 葉物野菜などを CA コンテナで輸出した例もなかった。 荷主にとっても船会社にとっても初めての挑戦を、空調機器メーカー最大手のダイキン工業(大阪市)が技術面で支えた。

ダイキンは CA の機能を備えた倉庫を 40 年前につくっていた。 農産物を運ぶコンテナに関する相談が増えてきたため、3 年前に研究を再開。 ゼオライトという鉱石に空気中の窒素だけを吸着させ、コンテナ内に窒素だけを送り込んで青果物の呼吸を抑える技術を確立した。 その際に使う小型ポンプは医療用酸素ポンプの技術を転用してつくった。

葉物野菜などを運ぶにはコンテナ内の湿度を高く保つ必要もある。 主力のエアコン「うるるとさらら」の技術を生かし、空気を冷やしながら湿度を保つ装置も開発。 自前の技術をフル活用して新型の CA コンテナをつくり上げた。 低温事業本部の水谷和秀グループリーダーは、「様々な部署の力を借りて完成にこぎ着けた」と胸を張る。 日本郵船の研究開発子会社の MTI (東京)は CA コンテナを輸出拡大を支える「切り札」に育てようと、農業関係者に活用を提案するコンサルティングを展開している。 各地で実証試験を繰り返し、作物に応じた最適な温度や湿度、酸素濃度の研究もしている。

港に置いた CA コンテナで青果物を貯蔵する試験を茨城・栃木・群馬 3 県と昨年度に開始。 シンガポールやマレーシアに運んで品質も確認した。 「結果は上々(茨城県農林水産部)」で、先月 15 5日からタイに茨城県産メロンの輸出を始めた。 東京都や愛知県豊橋市とも試験を重ねる。 環太平洋経済連携協定 (TPP) が署名を終え、輸出拡大の機運が高まる中、自治体からの問い合わせも相次ぐ。

長崎ちゃんぽんのリンガーハット(東京)は昨年末から CA コンテナで週に 1 便、タイの 4 店舗にキャベツを送っている。 現地で調達した食材とは「野菜から出る甘みが違う(広報)」といい、今後国産のタマネギなども送る方針だ。 JA 全農も全国の JA から農産物を集めて CA コンテナでアジアに輸出する計画で、7 月にモモをシンガポールにテスト輸送する予定だ。 MTI の田村健次取締役は、「今は香港やタイ、シンガポールが主な輸出先だが、技術が進歩すれば中東や欧州にも運べる」と夢を描く。 (角田要、asahi = 6-13-16)

オバマ大統領の折り鶴、9 日公開 芳名録のメッセージも

オバマ米大統領が広島市に寄贈した手作りの折り鶴 4 羽が 9 日から、広島平和記念資料館(原爆資料館)で公開されることが決まった。 「核なき世界」に向けた芳名録のメッセージも展示する。 折り鶴を受け取った小中学生は「多くの人に見てもらい、平和への思いを感じてほしい」と願う。

オバマ氏は 5 月 27 日の広島訪問直後、原爆資料館を見学した。 被爆 10 年後に白血病で亡くなった佐々木禎子さん(当時 12)が回復を願って折った鶴の展示を熱心に見た後、自作の折り鶴を取り出した。 出迎えた広島市立吉島中 3 年の花岡佐妃(さき)さん (14)、市立中島小 6 年の矢野将惇(まさとし)君 ((1) に笑顔で声をかけ、名前と年齢を聞いた。 2 人が英語で答えると、オバマ氏は「ベリーグッド。 これからも勉強をがんばって。」と言って握手し、ピンクと青地に白の折り鶴をそれぞれ手渡した。

祖父が被爆者の花岡さんは学校で平和メッセージを書いて参加者に選ばれ、「将来の平和を託されたような気持ちになりました。」 矢野君はオバマ氏との対面を被爆者の祖母に知らせた。 「おばあちゃんも『平和につながる第一歩を見ることができて良かったね』と喜んでくれた。 折り鶴が平和な世界を築くかけ橋になればいい。」と話す。 資料館は、オバマ氏が芳名録に「平和を広め核兵器のない世界を追求する勇気を持ちましょう」と書いたメッセージと、その上に残した折り鶴 2 羽とともに、8 月末まで展示する。 (高島曜介、田中瞳子、asahi = 6-8-16)

◇ ◇ ◇

オバマ大統領が広島訪問「魂が語りかけている」原爆慰霊碑の前でスピーチ

現職のアメリカ大統領として初めてとなるオバマ大統領の広島訪問が 5 月 27 日夕方、実現した。 NHK などの報道によると、伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)の全日程を終えたアメリカのオバマ大統領は、米軍岩国基地(山口県岩国市)から午後 5 時ごろヘリで広島入りし、安倍晋三首相が待つ平和記念公園を午後 5 時 25 分ごろ訪れた。

オバマ大統領は、沿道に集まった多くの市民が拍手で出迎える中、車で公園に到着すると、まず公園内の平和記念資料館(原爆資料館)を訪れた。 約 10 分間の見学後、被爆者団体の代表者らが見守る中で原爆慰霊碑に献花し、目を閉じて一礼した。 その後、「魂が語りかけている。 罪のない人たちが犠牲になった。 世界大戦は広島・長崎で残虐的な終わりになった。 空に上がったキノコ雲の中で人類の矛盾を突きつけられる。 原爆が落とされた時に思いを馳せている。 子供たちの苦しみ、声なき声に耳を傾けている。 歴史を真っ向から見据えなければいけない。」と所感を述べた。

毎日新聞によると、オバマ大統領に立ち会う被爆者は、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の代表委員を務める坪井直氏 (91)、岩佐幹三氏 (87)、田中熙巳事務局長 (84)。 オバマ大統領は、就任直後の 2009 年 4 月、アメリカと EU の初の首脳会議のため訪れたチェコ共和国のプラハで「核兵器を使用したことがある唯一の核保有国として行動する道義的責任がある」として、アメリカが先頭に立って核兵器のない世界の平和と安全を追求する決意を明言した。 この演説と国際社会への働きかけによってオバマ大統領は 2009 年 10 月 9 日にノーベル平和賞を受賞した。

サミットに先立って 2016 年 4 月に行われた G7 外相会合で、アメリカのケリー国務長官は現職米国務長官で初めて平和記念公園や原爆資料館を視察し、慰霊碑に献花した。ロイターによると、視察後にケリー長官は展示内容について「衝撃的」、「胸をえぐられるよう」などと語った。 (泉谷由梨子、The Huffington Post = 5-27-16)

「サムライせんせい」土佐で描くぜよ 作者が移住

土佐藩(現高知県)出身の幕末の志士、武市半平太(たけちはんぺいた)が主人公で、テレビドラマ化された漫画「サムライせんせい」の作者、黒江S介(くろええすすけ)さんが大阪から高知に移住した。 作品を描きながら幕末関連の史跡を巡る日々で、「生の情報を吸収し、半平太の人間くささを描きたい」と意気込んでいる。

サムライせんせいは、土佐藩に捕らえられた半平太が現代の日本にタイムスリップする物語。 塾経営者の家に居候して子どもたちの指導を手伝いつつ、教え子を誘拐犯から救い出すなどの大立ち回りを演じる。 半平太を主人公にしたのは、きまじめな性格で、現代社会に戸惑うさまをコミカルに描けると考えたからだ。 半平太率いる土佐勤王党は対立勢力を暗殺していたため、暗いイメージもつきまとうが、「愛妻家で誠実な人柄でもあった。 漫画で少しでも印象を変えられたら。」と話す。 (佐藤達弥、asahi = 6-2-16)

茶色の蚊取り線香、アジアからの観光客に人気 和歌山

和歌山県海南市の「紀陽除虫菊」で、蚊取り線香の出荷が最盛期を迎えている。 同社の干し場では、蚊取り線香を載せた約 1 万枚の網が所狭しと並び、3 - 7 日かけて自然乾燥させては出荷する。 湿度が上がる梅雨の前が追い込み時期だ。 同社は今年から「天然蚊とり線香 プレミアム」を発売した。 人工的な殺虫成分を使わず、粉末状の除虫菊のみを多めに使用。 着色料も含まず、色は茶色だ。 訪日するアジアからの観光客の人気を集め、予想の 3 倍の売れ行きだという。 (asahi = 5-30-16)

同窓会、補助する自治体続々 U ターン・経済効果を期待

故郷を離れた人が懐かしの顔に会うため、久しぶりに戻って来る同窓会。 これを U ターンに結び付けようと、同窓会の会費を補助する自治体が地方を中心に増えている。 参加者には好評だが、思惑通り人口増につながるかは未知数だ。

山形県の日本海側。 鳥海山を見渡す遊佐町は 2014 年から、町内の小中学校を卒業した人が開く同窓会に補助金を出し始めた。 出席人数や年齢などの条件を満たすと、1 人当たり 2 千円前後の補助金が出る。 目的は若い世代の人口増だ。 町の人口は約 1 万 5 千人で、30 年で約 5 千人減った。 特に若い世代は進学や就職を機に町外に出たままということが多い。 そんな若者たちが久しぶりに戻って来るのが同窓会。 町はここに目を付けた。 (伊藤唯行、asahi = 5-29-16)

g7 サミット開幕 日本の「小さな村」 7 村長が山梨集合

主要 7 カ国 (G7) 首脳会議(伊勢志摩サミット)を前に、「小さな村 G7 サミット」が 19 日、山梨県丹波山(たばやま)村で始まった。 人口 1 千人前後の 7 村の首長が集まり、小ささを逆手に情報発信を狙う。 集まったのは丹波山村、北海道音威子府(おといねっぷ)村、福島県檜枝岐村、和歌山県北山村、岡山県新庄村、高知県大川村、熊本県五木村の村長ら。 19 日は「移住」について意見交換した。 式典で岡部政幸・丹波山村長は「小さなことは恥ずかしいことではない。 大きな魅力がある。」と述べた。

g7 サミットは、映像ディレクターで丹波山村の地域おこし協力隊員小村幸司さん (50) の発案。 2 年前に東京から移住し、全国の人口が少ない村を訪れるなかで連携を思いついた。 村長の後押しを得て協力を呼びかけ、7 村が合意した。 そのころ、G7 サミットの開催地がニュースで話題になっており、あやかって小文字で「g7 サミット」と名付けた。 「一つの村では発信力が弱いかもしれないが、七つ集まれば大きな力に変わる」と期待する。 (北見英城、asahi = 5-20-16)

日本の空港、進む民営化 関空・大阪に続き 7 月から仙台

全国で、空港を民営化する動きが本格化してきた。 4 月にまず関西・大阪(伊丹)空港が民営化され、7 月には仙台空港も続く。 国はなぜ、民営化の旗を振るのか。 民営化による「自由な運営」は、利用者や地域に利益をもたらすのか。 空港は全国に 100 近くあるが、このうち 27 空港は国が管理している。 国土交通省が進めているのは、空港の運営権を長期間民間企業に委託する民営化だ。 関空・伊丹と仙台の民営化後には、高松、福岡を予定。 北海道では、新千歳や函館など 4 空港を一括して民営化する検討が進む。

関空・伊丹の民営化は、1 兆 2 千億円あった借金の返済がねらいだった。 また、2019 年度の民営化をめざす福岡空港では、国は運営権の売却で得る資金を使って、2 本目の滑走路を建設する計画だ。 一方、仙台や高松空港の民営化で国がねらうのは、経営の自由度を高めて空港間の競争を促すことだ。 これまで、ターミナルビル会社は地元自治体や企業が出資する三セクが経営するものの、着陸料は国が一律で決めていた。 (大平要、asahi = 5-18-16)

浴衣帯 9 割が坂井(旧丸岡)産 福井

◇ 小杉織物「若者向け 脱和装」

夏の風物詩・浴衣。 最近は、まちを歩くと、華やかな浴衣を着た若者をよく見かける。 その浴衣を引き立てるのが腰元の帯。 国内の浴衣帯生産の約 9 割を担う会社が県内にある。 細幅の織物「越前織」に代表される繊維の産地・旧丸岡町(坂井市)。 浴衣帯製造「小杉織物」は今が一年で最も忙しい。 大手アパレルやスーパー、百貨店に年間 150 万本を出荷する。 「洋服に近い感覚なのかな。 少子化でも生産量は落ちないです。」 3 代目の小杉秀則社長 (58) は言う。

赤、青、緑、ピンク - -。 多彩な糸の束が超高速織機を通すと帯になり、桜や金魚、星座といった模様が次々と浮かび上がる。 素材は主にポリエステルだが、麻やシルク、ラメを交ぜて角度で見え方の違う商品も。 帯が結べない人向けの「結び帯」は、同社従業員らが一つひとつ手作業で仕立てる。

坂井市などによると、1970 年頃、旧丸岡町には浴衣帯業者が 30 ほどあった。 男性用が主流だったが、洋服の普及で 90 年代をピークに需要が減り、大半が撤退した。 その少し前、「腰に巻く日本のファッションがおもしろい」と米国のデザイナーが帯に注目。 「脱和装」を目指していた小杉社長がアクセサリー付きの奇抜な帯を提案したところ、爆発的に売れ、会社は持ち直した。

ただ、危機感は消えなかった。 「着物離れとはいえ若い人は着たがっている。 安くてファッション性があれば買ってくれるはず。」 その後、糸の購入や染色を台湾で一括し、大量生産用の大型機械を導入。 デザインも自社で手がけ、新商品の開発を続ける。

市も、浴衣帯を特産として PR に力を入れ始めた。 慶応大学で「広報・PR 論」を学ぶ学生に「ペアで身に着けたい浴衣帯」のイメージを募集。 「観覧車と桜」などユニークなアイデアを採用、同社の山口朝妃さん (23) らがデザインした帯を作った。 学生 7 組に贈り、インターネット上での写真投稿など若者への浸透を期待する。 市総合政策部の林利夫特命監は「坂井の知る人ぞ知る『ナンバー 1』を発信していきたい」と意気込む。 (渡辺彩香、yomiuri = 5-8-16)

痛タクシー? 「ちはやふる」ラッピング車両が登場 滋賀

競技かるたに打ち込む高校生の青春を描いた漫画「ちはやふる」のキャラクターが、車体にラッピングされたタクシーがお目見えした。 滋賀県大津市を中心に来年 4 月まで 1 年間走る。 近江タクシー(彦根市)が企画し、漫画を原作とした映画(2 部作)の後編の公開スタートに合わせた。 ファンや観光客向けに近江神宮や JR 大津京駅など、大津市内のゆかりの地を巡るプランを用意している。

4 月 28 日に近江神宮楼門下であった出発式には、競技かるたに打ち込む市内の児童らも出席。 ピンク一色の車体に「かわいい」と歓声があがった。 ラッピングは 1 台だけで、予約がないときには JR 大津駅前などで乗客を待つという。 (菅沢百恵、asahi = 5-8-16)

長良川鉄道の観光列車「ながら」出発式 豪華な食事も

岐阜県美濃加茂市と郡上市とを結ぶ長良川鉄道(本社・関市)の観光列車「ながら」の運行が 27 日、始まった。 15 日に起きた別の列車の脱線事故の影響で運行開始が危ぶまれたが復旧した。 この日は美濃加茂市の美濃太田駅で出発式があり、午前 10 時 40 分に 2 両編成の一番列車が出発。 食堂車は郡上八幡駅(郡上市)まで、通常シートの車両は終点の北濃駅(同)まで運行した。

JR 九州の豪華列車「ななつ星」を手がけた水戸岡鋭治氏がデザインした木のぬくもりを感じさせる車内では、豪華な料理も提供。 乗客は、飛騨牛など地元産食材を使った食事を味わいながら、変化に富んだ長良川沿いの車窓の風景を楽しんだ。 「ながら」は金 - 日曜と祝日を中心に 1 日 1 往復運行する。 6 月まで席は 9 割が予約で埋まっているという。 (asahi = 4-27-16)

「日本遺産」新たに 19 件 「"伊達" な文化」など認定

文化庁は 25 日、昨年度始めた「日本遺産」に、「政宗が育んだ "伊達" な文化」や「"日本最大の海賊" の本拠地 : 芸予諸島」など新たに 19 件(19 府県の 80 市町村が申請)を認定した。 有形・無形の文化財を織り込んだ「ストーリー」を通して土地の歴史や文化を国内外に発信し、地域の活性化を狙う。 今回を含め計 37 件となった認定数を、2020 年度までに 100 件程度まで増やす方針だ。

42 都府県の 219 市町村から計 67 件の申請があり、有識者による審査委員会(委員長・稲葉信子・筑波大大学院教授)が選んだ。 前回は「西高東低」だったが、今回は仙台市などが申請した「"伊達" な文化」や福島県会津若松市などが申請した「会津の三十三観音めぐり」など東北から 4 件認定された。

佐賀県唐津市や長崎県佐世保市など 2 県 8 市町が合同で申請した「日本磁器のふるさと 肥前」など、複数の市町村にまたがって展開する「シリアル型」は 15 件を占め、昨年度の 10 件よりさらに増えた。 「信濃川流域の火焔(かえん)型土器と雪国の文化(新潟県三条市など)」や、「飛騨匠の技・こころ(岐阜県高山市)」など各地域の特色を打ち出した物語が選ばれている。

神社仏閣や祭りを保存する目的で重要文化財や民俗文化財に指定する従来型の文化財行政と違い、日本遺産は指定の有無を問わず地域に点在する文化財を「物語」に取り込み、観光資源として活用していく。 政府は文化財を核とした観光拠点を 20 年までに全国 200 カ所整備する方針で、「日本遺産」が中軸を担う見込みだ。

今年度の予算は約 12 億円。 多言語の HP やパンフレットの作成、ボランティアガイドの育成、説明板やトイレ・ベンチの設置といった情報発信や人材育成、環境整備の費用として、初年度は平均すると 1 件につき 4 千万円前後が補助される計算だ。 遺跡などを保護する目的でユネスコ(国連教育科学文化機関)が実施する世界遺産に比べ、知名度の低さが課題だ。 文化庁は 4 千万円の予算を別途計上し、「シンポジウムを開いたり、PR 力に長(た)けたアドバイザーを各地に派遣したりして、ブランド力を高めたい(記念物課)」と意気込む。 (佐々波幸子、asahi = 4-25-16)

■ 2016 年度認定の日本遺産(所在地)

◆ 政宗が育んだ "伊達" な文化(宮城県仙台市など)

◆ 自然と信仰が息づく「生まれかわりの旅」〜樹齢 300 年を超える杉並木につつまれた 2,446 段の石段から始まる出羽三山〜(山形県鶴岡市など)

◆ 会津の三十三観音めぐり〜巡礼を通して観(み)た往時の会津の文化〜(福島県会津若松市など)

◆ 未来を拓(ひら)いた「一本の水路」 - 大久保利通 "最期の夢" と開拓者の軌跡 郡山・猪苗代 - (福島県郡山市、猪苗代町)

◆ 「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」 - 佐倉・成田・佐原・銚子 : 百万都市江戸を支えた江戸近郊の四つの代表的町並み群 - (千葉県佐倉市など)

◆ 江戸庶民の信仰と行楽の地〜巨大な木太刀を担いで「大山詣(まい)り」〜(神奈川県伊勢原市)

◆ 「いざ、鎌倉」〜歴史と文化が描くモザイク画のまちへ〜(神奈川県鎌倉市)

◆ 「なんだ、コレは!」信濃川流域の火焔(かえん)型土器と雪国の文化(新潟県三条市など)

◆ 「珠玉と歩む物語」小松〜時の流れの中で磨き上げた石の文化〜(石川県小松市)

◆ 木曽路はすべて山の中〜山を守り 山に生きる〜(長野県南木曽町など)

◆ 飛騨匠(たくみ)の技・こころ - 木とともに、今に引き継ぐ 1,300 年 - (岐阜県高山市)

◆ 『古事記』の冒頭を飾る「国生みの島・淡路」〜古代国家を支えた海人の営み〜(兵庫県淡路市など)

◆ 森に育まれ、森を育んだ人々の暮らしとこころ〜美林連なる造林発祥の地 "吉野" 〜(奈良県吉野町など)

◆ 鯨とともに生きる(和歌山県新宮市など)

◆ 地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市(鳥取県大山町など)

◆ 出雲國たたら風土記〜鉄づくり千年が生んだ物語〜(島根県雲南市など)

◆ 鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴〜日本近代化の躍動を体感できるまち〜(広島県呉市・神奈川県横須賀市・長崎県佐世保市・京都府舞鶴市)

◆ "日本最大の海賊" の本拠地 : 芸予諸島 - よみがえる村上海賊 "Murakami KAIZOKU" の記憶 - (愛媛県今治市・広島県尾道市)

◆ 日本磁器のふるさと 肥前〜百花繚乱(りょうらん)のやきもの散歩〜(佐賀県唐津市など・長崎県佐世保市など)

立山黒部に春が来た アルペンルート、全線開通

北アルプスを貫き、富山、長野両県を結ぶ立山黒部アルペンルート(全長約 90 キロ)が 16 日、除雪作業を終えて全線開通した。 ルート最高地点の室堂(むろどう、標高 2,450 メートル)付近では、そそり立つ雪の壁の間を散策できる「雪の大谷ウォーク」が開始。 暖冬の影響で、壁の高さは 13 メートルと、過去最低だった 1998 年並みの低さとなった。

テープカット後に開放された「雪の大谷」には、台湾やタイからの観光客も多く訪れ、雪の壁の冷たい感触を確かめて、壁面に文字を書いて楽しんでいた。 北陸新幹線の開業を受け、アルペンルートの昨年の来客数は前年比 10% 増の 99 万 7 千人。 訪日外国人客は年々増えており、今年は 2010 年以来の 100 万人突破を目指している。 (寺脇毅、asahi = 4-16-16)