無線送電実験に JAXA が成功 宇宙太陽光発電に一歩

宇宙航空研究開発機構 (JAXA) などは 8 日、電気を無線で飛ばす実験に成功した。 宇宙空間に浮かべた太陽光発電パネルから地上に送電する「宇宙太陽光発電」のに不可欠な技術で、今後の研究につなげる。 無線送電は、電気を高出力のマイクロ波に変換して送る。 人体や環境に悪影響を及ぼす恐れがあるため、宇宙から地上に送るには、極めて高い精度でマイクロ波の向きなどを制御する必要がある。

兵庫県内の屋外試験場で実施された実験では、送電用のアンテナからマイクロ波を発射して、アンテナの角度を少しずつ変えて向きを細かく調整。 約 55 メートル離れた場所に設置した受電アンテナに正確に送ることに成功した。 JAXA 研究開発本部の大橋一夫・高度ミッション研究グループ長は「マイクロ波の制御は安全に、無駄なく電気を送る上で重要な技術。 確認できたのは大きなステップ。」と話した。

実験は 1 日に予定されていたが、悪天候のため 8 日に延期されていた。 JAXA によると、宇宙太陽光発電は、1968 年に米国の研究者が提唱したのが始まり。 昼夜、天候に左右されず発電できることが特徴。 日本では、1980 年代に組織的な研究が始まった。

経済産業省は昨年末、将来のエネルギー技術に向けた行程表に、風力や地熱発電、水素利用などに加え、宇宙太陽光発電も盛り込んだ。 日本の宇宙戦略の方向性をまとめた宇宙基本計画でも研究の推進をうたう。 JAXA などは、直径 2 - 3 キロの太陽電池パネルで原発 1 基分の 100 万キロワットの発電を見込む。 だが、実現には太陽光発電パネルの宇宙での組み立て技術や、大幅なコスト削減が必要とされる。 (小堀龍之、asahi = 3-8-15)

◇ ◇ ◇

宇宙で発電し地上に送電、実証試験へ JAXA など

宇宙空間で太陽光発電をして地上に送電するシステムの実現に向け、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) などは 3 月 1 日、兵庫県内で行う、無線で送受電する実証試験を報道関係者向けに公開する。 屋外に設置した送電側のアンテナから受電側のアンテナに向けてマイクロ波を送る。

JAXA は 2009 年度から宇宙システム開発利用推進機構と協力し、送電側アンテナの向きがずれても正確にマイクロ波が送れる技術などを開発している。 送電装置から約 55 メートル離れた場所に受電装置を設置。 送電側から約 1,800 ワットのマイクロ波を発射し、受電側で電気に変換する屋外試験をする。 マイクロ波を正確に受け取れれば、数百ワットの電気を取り出せる。

宇宙太陽光発電システムは、天候に左右されずに発電できる。 地上約 3 万 6 千キロに直径 2 - 3 キロにわたって太陽電池パネルを広げ、原発 1 基分にあたる 100 万キロワットの電気を作ることができるとされる。 30 - 40 年代の実用化をめざし開発を進めているが、送受電技術のほか、太陽電池パネルの宇宙への輸送や組み立てなど課題も多い。 (小池竜太、asahi = 2-21-15)

ジャパンディスプレイ、石川に新液晶工場 16 年稼働へ

液晶パネル大手のジャパンディスプレイ (JDI) は 6 日、石川県白山市に新工場を建設すると発表した。 1,700 億円を投じ、主にスマートフォン用のパネルをつくる。 iPhone6 が好調な米アップルが主な供給先になるとみられる。 2016 年中の稼働を目指す。

新工場は、同市内の遊休地に建設する。 効率が良い大型のガラス基板をつくり、会社全体の生産能力を 2 割増やす。 性能の良い高級機種向けに売り込む。 JDI は国内に 6 つある工場のうち、主力の茂原工場(千葉県)で、アップル向けのパネルをつくっている。 昨年秋に発売した iPhone6 の販売が好調なこともあり、15 年 1 - 3 月期の稼働率は 90% を見込むという。 大塚周一社長は、「試作を含め、3 月には 9 割を相当超えてくる」としており、工場の増強を探っていた。 (横枕嘉泰、asahi = 3-7-15)

三洋最後の生産子会社、パナソニックが売却へ

パナソニックは、傘下の三洋電機にただ一つ残る生産子会社を売却する。 三洋の家電を生産した旧鳥取三洋電機の流れをくむ「三洋テクノソリューションズ鳥取(鳥取市)」で、売却先と交渉中だ。 パナソニックは三洋にあった事業の取り込みや売却をほぼ終え、一体化することになる。

売却交渉がまとまれば、発表する。 三洋テクノの従業員は約 220 人。 自動車向けの電子部品や、IH 調理器、教育用のタブレット端末などを生産している。 帝国データバンクによると、2014 年 3 月期の売上高は約 212 億円で、営業損益は約 4 億 2 千万円の黒字だった。 売却後も、雇用は維持される見込みだ。 三洋テクノは、1966 年にできた旧鳥取三洋電機が母体。 これまで、家電から携帯電話など幅広い製品を手がけ、IH 炊飯器「おどり炊き(07 年発売)」や、コメからパンを焼く「ゴパン(10 年発売)」などのヒット商品を生み出した。 (近藤郷平、asahi = 3-6-15)

TDK、秋田に新工場建設へ 円安を踏まえ国内に拠点

電子部品製造の TDK は、スマートフォンや車載向けの部品をつくる新工場を秋田県に建設する。 本荘工場(由利本荘市)と稲倉工場(にかほ市)の敷地内で 2016 年末の稼働を予定。 約 250 億円を投じる。 円安や人件費の上昇など軸足を移していた海外生産のコスト増を踏まえ、8 年ぶりに国内での大規模な工場新設に踏み切る。 新工場は世界戦略上の「マザー工場」と位置づける。 (asahi = 2-26-15)

主翼を改良、騒音減へ JAXA 実験、旅客機の着陸時

宇宙航空研究開発機構 (JAXA) は、旅客機の騒音を和らげるための実証実験を 2016 年度から始める。 主翼のフラップの形や主脚を改良し、風切り音を減らす。 16 年度に JAXA の実験用航空機で飛行試験し、19 年度には三菱航空機が開発する国産ジェット旅客機「MRJ」で試験する予定という。 JAXA によると、空港直近の離着陸時の 50 年前の騒音は 100 デシベル程度あったとされる。 (asahi = 2-19-15)

パナ、北米向けテレビ生産撤退へ メキシコ工場売却方針

パナソニックが北米向けの液晶テレビの生産から撤退する。 韓国勢などとの価格競争で採算が悪化したメキシコの工場を売却する方針で、売却できなければ、閉鎖する可能性もある。 テレビ事業が重荷になっているシャープもメキシコの工場の売却を検討している。 パナソニックが売却しようとしているメキシコの工場は、米国との国境に近いティフアナにある。 2004 年に液晶テレビの生産を始め、年産 50 万台ほど。 テレビなど電子機器の受託生産会社 (EMS) などと売却交渉を進める。 工場を売却した後は、自社では作らず、他社に「パナソニック」ブランドで生産してもらうとみられる。

パナソニックの液晶テレビの世界販売台数は今年度、約 800 万台の見込み。 シェアは数 % で、工場の撤退や縮小を進めている。 すでに子会社の三洋電機の北米テレビ事業(年産約 100 万台)を船井電機へ売却することを決めた。 1 月末には中国の液晶テレビ工場(年産約 20 万台)での生産を終え、現地企業への生産委託に切り替えた。

パナソニックは、「脱デジタル家電」を進め、自動車や住宅の関連事業に軸足を移すなどし、業績が回復。 その中で、テレビは 2008 年度から赤字が続く。 工場の売却などを進める一方で、4K テレビのような収益性の高い製品に力を入れ、早期の黒字化をめざす。 (asahi = 2-17-15)

◇ ◇ ◇

パナソニック、中国での液晶テレビ生産から撤退

パナソニックが、中国での液晶テレビの生産から撤退したことが分かった。 中国市場向けに年 20 万台を生産するが、価格が安い韓国や中国メーカーとの競争が激しく、採算が見込めないと判断した。 北米向けに液晶テレビを年 50 万台生産するメキシコ工場の閉鎖も検討する。 拠点を減らし、赤字が続くテレビ事業の立て直しを急ぐ。

中国・山東省にある液晶テレビ工場での生産を 30 日に終えた。 約 300 人の従業員は解雇し、8 割出資する生産子会社を清算する予定だ。 パナソニックのテレビ工場は世界に 10 か所あり、中国では山東省が唯一の生産拠点。 今後、他社に生産を委託し、自社ブランドでの販売は続ける。 メキシコでの生産も撤退すれば、全世界で約 1 割減産することになる。 (yomiuri = 1-31-15)

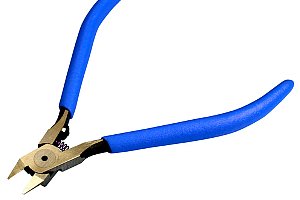

プラモ用「究極」ニッパー大売れ 少女キャラでも PR

1 丁 4,320 円(税込み)もするニッパーが大売れしている。 プラモデル部品の切り離し専用「アルティメットニッパー」。 新潟県燕市の会社が運営するネットショップに出品されるとたちまち売り切れ、転売価格が 6 千円を超えたことも。 町工場の技術に、キャラクターやツイッターによる PR を組み合わせ、新たなマーケットを開拓した。 販売するのは燕市のゴッドハンド社。 工具メーカーで、1964 年創立の親会社ツノダ(同市)が 2010 年、自社製品をネット販売するために設立した。

「究極のニッパー」を意味するアルティメットニッパーは、ツノダの角田稔社長 (37) が開発し、11 年に発売した。 刃先の片側だけに刃がある「片刃」と、平らな鋼を合わせてプラスチックを切る独特の構造だ。 職人が手作業で刃を薄く研ぎ出し、切れ味を増した。 ゴッド社は今年度、対前年比倍増の年商 1 億 5 千万円に届く見込みで、アルティメットニッパーはその 6 - 7 割を占める。

13 年春にゴッド社に入ったホビー事業部の高橋大介さん (31) は、キャラクターの導入を提案した。 入社時、ネットショップは不振だったが、アルティメットニッパーはアニメーターやマンガ家などプラモデル好きな有名人に売れていた。 「マンガ、アニメとプラモデルの愛好者は重なる。」 専用ソフトで、ニッパーの柄(え)をイメージした青いおさげ髪の少女「ニパ子ちゃん」を考案。 同年 6 月、キャラクターが商品の特徴や使い方を説明するホームページをつくり、ニパ子のツイッターも始めた。 (三木一哉、asahi = 2-15-15)

心拍数上がるとスローな曲が ソニーのウェアラブル端末

心拍数が上がるとスローな音楽が流れ、ジョギングを楽しくサポート - -。 ソニーは、ヘッドホン型の情報端末「スマートビートレーナー」を 3 月 7 日に発売する。 端末についたセンサーで心拍数を測り、ふさわしいテンポの音楽を選んでくれる。

ウェアラブル(身につける)端末で、重さは 43 グラム。 想定価格は税抜き 2 万 7 千円前後。 6 つのセンサーにより、心拍数のほか、速度や高度、位置情報などを測る。 登録しておいた心拍数より上がるとゆっくりした曲がかかり、下がるとアップテンポな曲に変わる。 ランナーが、自然にピッチを変えるのに役立つという。 16 ギガバイトの内蔵メモリーが搭載され、パソコンから転送して好きな曲を約 3,900 曲まで聞ける。 歩数やピッチ、走行ルートなどのデータもスマートフォンで確認できる。 (南日慶子、asahi = 2-13-15)

キヤノン、監視カメラ世界最大手の買収発表 3,300 億円

キヤノンは 10 日、ネットワークカメラの世界最大手、スウェーデンのアクシスコミュニケーションズ(ルンド市)を買収すると発表した。 買収額は約 3,300 億円。 ネットワークにつないで監視するカメラは防犯などの用途で需要拡大が見込める。 キヤノンは 4 - 5 年後に売上高 1 千億円を目指しており、最大手の買収で事業拡大を急ぐ。

アクシスはストックホルム株式市場に上場している。 14 年 12 月期の売上高は 54 億 5 千万クローナ(約 770 億円)、純利益は 5 億 3,900 万クローナ(77 億円)。 時価総額は約 2,200 億円。 3 月初旬から TOB (株式公開買い付け)を実施して 100% 子会社化する。

遠隔地に設置したカメラをネットワークでつないで監視するネットワークカメラは市街地の防犯や工場のラインのチェックなど様々な用途で使われている。 ネットワークカメラの世界市場は年平均 20% 程度伸びている。 キヤノンは現在国内シェア 5 位。 日本勢ではパナソニックが強い。 キヤノンは 14 年にネットワークカメラ向けのソフトウエア企業を買収するなど事業拡大を急いでおり、世界最大手買収で弾みを付ける。 (nikkei = 2-10-15)

誤差 160 億年に 1 秒の時計誕生 東大など開発

光格子(ひかりこうし)時計と呼ばれる時計を開発する東京大学などの研究グループが、160 億年に 1 秒しか狂わない極めて高い精度を達成したと発表した。 実験で確認された中では世界最高の精度という。 9 日付の英科学誌ネイチャー・フォトニクスに論文が掲載された。 開発したのは、理化学研究所主任研究員で東京大教授の香取秀俊氏ら。 光格子時計は原子時計の一種で、レーザーで 10 万分の 2 ミリ程度の格子状の空間にストロンチウム原子を閉じ込めて振動数を数える。

これまでは原子を囲む壁から放出される電磁波の影響を受け振動数が一定にならなかった。 そこで電磁波の影響を受けにくい低温環境で作動する光格子時計を開発。 2 台をセ氏マイナス 170 度まで冷やし、互いの振動数の差を約 1 カ月にわたり比較して確認した。 光格子時計は精度が高く他に基準がないため、2 台の比較で精度をみる。 (野瀬輝彦、asahi = 2-10-15)

ソニー、うたげ後を盛り上げるか 6,400 万人 黒字に上方修正

「もう大きなリスクが無い」、「5,000 億円近い利益を出す実力がある」 - -。 ソニーが 2015 年 3 月期の営業損益見通しを従来の 400 億円の赤字予想から 200 億円の黒字に上方修正したことを受け、翌 2 月 5 日は「ソニー祭り」に沸いた。 株価は一時、ストップ高となり時価総額はパナソニックを逆転。 構造改革の浸透で強固な収益体質を身につけつつある。 しかし、ソニーにとって業績回復は終着点ではない。 求められるのは V 字回復後の成長だ。 このカギを握る最有力が世界シェア首位の画像センサーだが、実はもう 1 つ、「6,400 万人」の秘蔵っ子たちも今か今かと出番を待っている。

4 - 12 月期の営業利益は前年同期比 17% 増の 1,625 億円に改善した。 スマートフォン(スマホ)事業の減損損失を除けば増益額は 2,000 億円程度になり、吉田憲一郎最高財務責任者 (CFO) は「このうち約 3 割が構造改革効果だ」と話す。 代表例がテレビなどホーム事業の改善だ。 今期の営業損益は 130 億円の黒字(前期は 255 億円の赤字)に転換する。 固定費削減が進みテレビ単独では 11 年ぶりの黒字だ。 カメラなども体質が改善し、今期は全 8 事業中、スマホを除く 7 事業が増益になる。

来期はスマホの追加リストラが続くが、今期の構造改革費用(3,350 億円)の大半が減る。 ここに構造改革によるコスト削減効果や画像センサーなど好調事業の利益増が加わり、平井一夫社長が掲げる「来期 4,000 億円の営業利益」の達成が間近だ。 しかし抜本的な構造改革を実施した翌年は業績回復を果たす企業が多い。 もちろん、過去、それを達成できず赤字を繰り返してきたソニーにとっては今回の V 字回復が持つ意味は大きいし経営の転換点となる。 とはいえソニーの「復権」には V 字回復する来期のその後の成長が不可欠だ。

成長をけん引する筆頭がスマホやタブレット向けに販売が好調な画像センサーなどだ。 11 月下旬に示した 18 年 3 月期の営業利益目標も最大で 1,800 億円(今期は 1,000 億円)と大きい。 足元の好調や今後の増産を考慮すると「目標を上回る」との声も聞こえてくる。 ではソニーは電子部品の会社になるのか。 答えは「NO」だ。

実は、誰もが驚き、楽しめる製品やサービスを提供する「ソニーらしさ」が詰まったビジネスが拡大する下地が整いつつある。 それがソニーのネットワークサービスを世界で利用する「6,400 万人」の存在だ。 ソニーは先月、ネットを通じて世界で提供する娯楽サービスのブランドを「プレイステーション (PS) ネットワーク」に統一すると発表した。 知名度の高い PS のブランドを音楽や映像にも広げ利用者拡大につなげる。

こうした 6,400 万人というネットワーク数に加え、ゲームや映画、音楽といったコンテンツ、それを扱うゲーム機やスマホなどの機器まで保有する企業は世界でもそう無い。 ソニーは「PS4」に代表されるゲーム機を入り口に多様なコンテンツを 6,400 万人以上に展開しようとしている。

簡単な例を挙げれば、家族の 1 人は「PS4」のゲームを楽しむが、もう 1 人は映画、もう 1 人は音楽、もう 1 人は他のネットワークサービスを楽しむということだ。 すでに自前の音楽配信サービスを止め、世界 41 の国・地域で音楽配信を展開し人気が高い英スポティファイと提携するなど先手を打つが、保有するネットワーク数の規模が大きいだけに音楽や映画だけにとどまらず、ビジネスチャンスは豊富だ。 実際、市場も「こうしたゲームやネットワークサービスが次の成長を担う起爆剤になる(大和証券の綾田純也氏)」とみている。

ただ、こうした夢のある事業もテレビやスマホなど従来型のエレキ事業の収益悪化が再燃すれば日の目を見ない。 今回の決算で「量を追わず収益を最優先するという実績を示した(外資系証券)」ソニー。 足元の好決算に浮かれず、今後も需要変動の大きいエレキ事業で常に市場規模に即した収益構造を維持できるかどうか。 デバイスやゲーム、ネットワークといった稼げる事業を軸とした成長シナリオを描くための大前提となる。(田中博人、nikkei = 2-9-15)

SK ハイニックス、東芝と次世代半導体技術を共同開発

SK ハイニックスと日本の東芝が 5 日、次世代半導体技術を共同開発するための本契約を締結した。 共同開発する技術はナノ・インプリント・リソグラフィ (Nano Imprint Lithography、NIL) だ。 NIL はメモリー半導体に今よりはるかに微細なパターンを作ることができる次世代工程技術だ。 投資コストが相対的に少なく経済性が高いという評価を受けている技術でもある。

共同開発は 4 月から横浜の東芝工場で両社エンジニアが協業する方式で進める。 実際の生産に適用される時点は 2017 年頃とした。 2 つの会社は 2007 年に特許相互ライセンス契約を締結し、2011 年から次世代メモリー「STT-MRAM」も共同開発している。 昨年、技術流出事件で訴訟にもつれ込んだが昨年末に互いに訴訟を取り下げて再び協力を強化した。

NIL 技術の共同開発は昨年 12 月に了解覚書 (MOU) を締結した件だ。 SK ハイニックス側は「今回の協力を通じて両社が新技術を確保できることになり、メモリー半導体の先頭集団企業として位置づけをさらに強化できるだろう」と期待した。 SK ハイニックスは DRAM 市場で世界 2 位、東芝は NAND 型フラッシュメモリー部門で世界市場占有率 2 位だ。 (韓国・中央日報 = 2-6-15)

H2A ロケット打ち上げ 情報収集衛星を搭載

情報収集衛星を載せた H2A ロケット 27 号機が 1 日、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。 搭載されているのは地上の様子を電波で捉える「レーダー衛星」の予備機。 現在運用中の 2 機が耐用期限を迎える 2016 - 17 年度までバックアップとして宇宙で待機する予定だ。

H2A は午前 10 時 21 分、エンジンに点火し、まばゆい光と爆音を放ちながら発射場を離れた。 白い煙を残しながら大空を駆け上がり、約 2 分後に固体ロケットを切り離してさらに上昇した。 01 年に初飛行した H2A は、03 年に 6 号機が失敗したものの、その後は成功を重ねており、小惑星探査機「はやぶさ 2」を載せた昨年 12 月の打ち上げで 20 回連続成功となっていた。 (東山正宜、asahi = 2-1-15)

成田空港にトイレのギャラリー TOTO、海外に PR

TOTO は 4 月、最新型のトイレを体験できる施設「ギャラリー TOTO」を成田空港に開設する。 TOTO は看板商品の温水洗浄便座「ウォシュレット」の海外での売り込みを強化しており、外国人が多く訪れる成田空港で最新技術をアピールする。

成田空港の第 2 旅客ターミナルビルとサテライト(別館)を結ぶ連絡通路に開設する。 最新の除菌や脱臭機能付きの便器を備えた男性用と女性用のトイレのほか、授乳室など 10 の個室を置く予定。 ショールームとは異なり、トイレは実際に使える。 東京・代官山の蔦屋書店やグーグルの東京オフィスを手がけた外国人の建築家に設計を依頼し、ギャラリーのような空間を実現するという。

TOTO はアジアを中心に海外事業を拡大する考えで、現在 18% の海外売上高の比率を、2017 年度に 24% まで引き上げる計画だ。 この施設で商品を販売するわけではないが、海外での知名度向上のために、まずは観光客にブランドをアピールする。 喜多村円(まどか)社長は「増加が続く訪日客は財産だ。 TOTO の商品に触れる機会を増やし、海外事業の拡大に生かしたい」と話している。(長崎潤一郎、asahi = 1-28-15)

「はやぶさ」の省エネ技術、エアコン応用を研究

地球に帰還するまで約 60 億キロを旅した小惑星探査機「はやぶさ」を支えた省エネ技術を、エアコンに応用する研究を始めると、ダイキン工業(本社・大阪市)が 26 日に発表した。

はやぶさは限られた電力を効率よく使うため、状況に応じて、通信装置や観測装置を使う優先順位を変え、総消費電力が大きくなりすぎないよう制御していた。 ダイキン工業は、この技術に注目。 宇宙航空研究開発機構(JAXA、ジャクサ)の技術協力を受け、家庭用エアコンや照明などの消費電力を抑える省エネ技術に応用する。 人がいる部屋のエアコンの使用を優先したり、優先度が低い家電の電力消費を抑制したりするシステムが検討されており、同社は「電力供給が逼迫する新興国での利用も期待できる」としている。 (yomiuri = 1-27-15)

有機 EL、中型パネルで再起目指す 官民出資で新会社

薄型テレビの競争で液晶に負けた「有機 EL」が、官民ファンドなどが出資する新会社で、再起を目指している。 当面、競合相手が少ないノートパソコン向けなどの中型パネルに絞り、商品開発を進める方針だ。

今月立ち上がった新会社「JOLED (ジェイオーレッド)」の東入来(ひがしいりき)信博社長が 23 日、朝日新聞の取材に応じた。 6 月に試作品をつくる工場を決め、2017 年 3 月末までに、本格生産を始めるかどうか判断するという。 当面は、有機材料を塗ってパネルをつくるパナソニックの技術と、ソニーの半導体技術を組み合わせ、安く大量につくる技術開発を急ぐ。 東入来社長は、「基礎技術はすでに確立している」と話し、低コストでの量産化に自信を示した。 (伊沢友之、asahi = 1-24-15)

踏切事故、人検知センサーで防げ 監視カメラの技術応用

踏切での人身事故を防ぐため、踏切内の人を検知するセンサーの開発に企業や研究者が挑戦している。 監視カメラや自動車の衝突防止の技術を使い、人と人以外を見分ける課題を克服しつつあるという。 非常ボタンを押すより早く列車を止められるため、早期の実用化を目指している。 「踏切内、非常事態発生!」 けたたましいアラームが響く。 システム開発のラムロック(福岡県)とシステムアドバンスト(東京都)が共同開発している人検知センサーの実験だ。 パソコン上では、踏切に見立てた道路に取り残された車いすを赤い四角形が囲って点滅。 車いすが動くと四角形も追尾した。

ラム社の赤間俊和社長 (45) によると、同社は約 10 年前、画像認識の技術を使い、防犯カメラ用に人の形や動きから小動物や鳥と見分ける方法を開発。 6 年前からは、介護施設向けに、倒れたり車いすから落ちたりする高齢者を検知する技術開発に取り組んだ。 試作品を施設に届けては改良を重ね、1 年ほどで転倒とかがんだだけの違いも見分ける技術を完成させた。 (竹野内崇宏、asahi = 1-22-15)

ウエアラブルが眠気を検知 居眠り運転防止へ富士通開発

運転手の心拍から眠気が検知できるウェアラブル(身につけられる)センサーを、富士通が開発した。 眠気を本人や運行管理者に伝えることで、居眠り運転を防ぐのに役立つという。 1 個 3 万 8 千円前後(税別)で、2 月に発売する。 重さは約 90 グラム。 首からかけ、耳たぶにクリップ状のセンサーをつけて使う。 脈拍の大きさやリズムなどから眠気を推定し、検知すると音声や振動で本人に伝える。 車載器との連携で、トラックやバスの運行管理者に通知することもできる。

警察庁によると交通事故の原因は、漫然運転や安全確認不足など運転者のミスが半数以上を占め、眠気も事故を引き起こす要因の一つ。 大勢の運転者のデータを集めれば、眠気が起きやすい道を特定するなど、対策がとりやすくなるとみている。 (伊沢友之、asahi = 1-18-15)

日本の 4K、NY の顔に タイムズスクエアで競演

世界中から人が集まる米ニューヨークのタイムズスクエアで、日本メーカー製の 4K スクリーンが相次いで登場。 企業向けビジネスを強化する日本の電機メーカーが、技術力を示す格好の舞台になっている。 ナスダック証券市場の顔とも言える電子看板が昨年、ハイビジョンの 4 倍という高精細に改修された。 担当したのはパナソニック。 幅 26 メートル、高さ 37 メートルの LED 画面は株価や上場セレモニーを街に映し出す。

幅 100 メートル、高さ 24 メートルとひときわ目立つのが、三菱電機が手がけたホテルのマリオットマーキスのスクリーン。 昨年 11 月から、グーグルなどの広告を流す。 タイムズスクエアの電子看板は 1990 年代から LED 化が進んだ。 交差点の真ん中に立って見渡すと、数メートル四方を超える看板だけで 50 以上。 北米や中国勢などライバルは多く、競争は激しいという。

米調査会社 IHS によると、業務用 LED 映像表示装置の 2014 年 1 - 9 月の世界シェアは米ダクトロニクスが 31% でトップ。 日本勢ではパナソニックが 5% で 5 位だった。 世界の市場規模は 13 年の約 18 万ユニット(1 ユニット = 1 平方メートル)が、18 年には 23 万ユニットを超えるとみられている。(ニューヨーク = 山村哲史、asahi = 1-17-15、asahi =1-17-15)

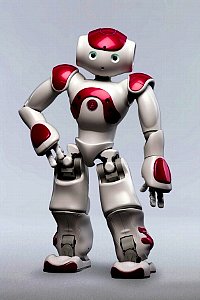

19 カ国語理解、詐欺も防ぐ? ロボ 三菱 UFJ が導入へ

銀行のロビーで出迎えるのは「ロボット銀行員」です - -。 三菱東京UFJ銀行は今春から、客の問い合わせに答えるヒト型ロボットを店に入れることにした。 19 カ国語を理解し、2020 年の東京五輪で増えると予想される外国人客の言葉の壁にも対応する。 登場するのは、ソフトバンクが出資する仏アルデバラン社のロボット「ナオ」。 身長約 60 センチで、愛敬のある動きが特徴だ。 (青山直篤、asahi = 1-11-15)

三点式眼電位センサー搭載の「JINS MEME」、拡張デバイスをオムロンと共同開発へ

2016 年春までに商品化を目指す

米国で開催中の「CES 2015」でウェアラブルデバイスの発表が活気を見せる中、日本国内でも新たな動きが出てきた。 ジェイアイエヌとオムロンヘルスケアは 1 月 6 日、眼電位センサーなどを搭載するアイウェア「JINS MEME (ジンズ ミーム)」をプラットフォームとした新ソリューションの開発に向けた共同プロジェクトを発足すると発表した。 2016 年春までに商品化を目指す。

共同プロジェクトは、今後拡大が予想されるヘルスケア市場のセンシング・ニーズに対応するもの。 メガネブランド「JINS」から 2015 年秋に発売予定のウェアラブルデバイス「JINS MEME」に、オムロンヘルスケアの保有する生体計測・解析技術を応用し、ヘルスケア分野における新たな付加価値創造に向け、JINS MEME をプラットフォームとした拡張型デバイスの共同開発を進めるとしている。

JINS MEME は、3 点式眼電位センサーや 6 軸センサーを搭載し、まばたきから作業時の疲れや集中度を割り出して、疲労の度合いや身体のバランスを測定する。運転中のドライバーの眠気の兆候を事前に察知するなど、リストバンド型のウェアラブルデバイスとは異なる生体データの取得が可能だ。 テンプルエンド部分には他の機器との接続が可能な拡張インターフェースを備えており、3 点式眼電位センサーや 6 軸センサーと連携し、生体情報の取得を目的とした機器の接続が可能だという。

ジェイアイエヌは今回のプロジェクトについて、「五感の 9 割以上を占める頭部の 24 時間センシングの実現については、早い段階から潜在的な病気や怪我の予兆を察知し、積極的な健康管理の実践を目指す『先制医療』の発展を推し進めるうえで、大きな貢献が期待されます」としている。 (ASCII = 1-7-15)

4K テレビ、より高画質・スマホ OS 採用 各社が新製品

ハイビジョンより画面が鮮明な「4K」テレビで、さらに画質やインターネットの使い勝手にこだわる新製品づくりを家電大手が進めている。 日本では 4K の試験放送が始まった段階だが、テレビの価格競争は激しさを増し、メーカー各社は違いを出そうと懸命だ。 米ラスベガスで 6 日から世界最大級の家電見本市「CES」が始まるのを前に、各社が現地で展示する製品を発表した。

シャープは、画素数がハイビジョンの 4 倍ある 4K の液晶パネルを使いつつも、4K より 4 倍画素が多い「8K」並みの画質を再現した大型テレビを 4 月以降、日本と北米で発売すると発表した。 独自技術で一つの画素を四つあるかのように使ったり、映像の処理を工夫したりして、遠近感のあるきめ細かい画面を実現。 価格は 100 万円前後を検討する。 水嶋繁光副社長は「4K はもう当たり前。 次の時代をつくるテレビを積極的に提案したい。」と話す。

韓国 LG エレクトロニクスは、有機ELを使った 4K テレビのラインナップを大幅に強化した。 一方、スマートフォンに使われている基本ソフト (OS) をテレビに採用し、スマホのように使えるテレビの発表も相次いだ。 ソニーは今年から発売する 4K テレビの全機種に、米グーグルの OS 「アンドロイド」を採用すると発表。 アンドロイドを搭載したスマホをテレビのリモコンのように使ったり、アプリをテレビの大画面で楽しんだりできるという。 パナソニックも、米モジラ財団の OS 「ファイアフォックス」を採用した 4K テレビを発表した。

調査会社ディスプレイサーチは、薄型テレビの出荷台数全体に占める 4K の割合が、2014 年の 5.6% から、18 年には 31.5% に増えると予測する。 価格競争も進み、試験放送が昨年始まった日本でも、約 2 年前は 1 インチあたり 1 万円以上したのが、最近は半分以下の 5 千円を切る機種も珍しくなくなっている。 (ラスベガス = 高木真也、山村哲史、asahi = 1-7-15)

高温に耐える電子部品材料を開発 スズ使用 名古屋大

自動車の電子制御装置などに使われるセラミックス電子部品の材料、強誘電体をスズを使って開発することに、名古屋大の長谷川正(まさし)教授(結晶材料工学)らが成功した。 電子制御装置を高温のエンジン近くに置けるようになるため、小型車の室内空間を広げることなどに活用できるという。

名大と村田製作所の共同研究で、米材料学会の学術雑誌に発表する。 従来より高温でも機能する強誘電体を目指し、スズに着目。 スズを添加した原料をダイヤモンドを使った装置で圧縮、加熱し、結晶構造を小さくすることで実現した。 名大エコトピア科学研究所の武藤俊介教授らが、超高圧電子顕微鏡で成果を確認した。 従来品の125度に対し150度を超える高温でも機能する。 有害物質の鉛を避けスズを使ったため「環境への負荷も少ない。(長谷川教授)」 安定的な生産に向け村田製作所と研究を進めるという。(小林直子、asahi = 12-29-14)

小型衛星しんえん 2、順調 230 万キロ先から電波受信

3 日に小惑星探査機「はやぶさ 2」とともに種子島(鹿児島県)のロケット基地から宇宙へ打ち上げられた超小型人工衛星「しんえん 2」。 開発にあたった鹿児島大学の研究チームによると、飛行は順調といい、地球と 230 万キロ離れた場所からの信号の受信にも成功した。

しんえん 2 は、鹿大大学院理工学研究科の西尾正則教授の研究チームが北九州市の九州工業大学とともに開発した。 表面を太陽光パネルで覆った 14 面体で、直径約 50 センチ、重さ 17.8 キロ。 太陽を楕円(だえん)形に周回する軌道に乗り、アマチュア無線の周波数で、0.8 ワットという弱い電波を使い、宇宙と地球の間でデータ交信を行うのが主な任務だ。 しんえん 2 は種子島宇宙センターでの打ち上げの約 1 時間 55 分後、H2A ロケットから切り離された。 秒速 12 キロで飛び、22 日午後 4 時現在、地球から約 760 万キロの距離に到達した。 (林国広、asahi = 12-23-14)

三洋電機、大阪・大東に本社移転へ ビル売却決定受け

パナソニック傘下の三洋電機は 22 日、本社(大阪府守口市)を大東事業所(同府大東市)に移すと発表した。 守口市が本社ビルと土地を本庁舎の移転先として 47 億円余りで買うことが決まったため。 本社に勤める経営企画や品質管理担当など約 400 人は大東事業所と大阪市内のビルに来年 1 月末までに移る。 パナソニックは出向で受け入れている三洋の全社員を来春転籍させる方針で、三洋の業務を担う人は「逆出向」となる。 (asahi = 12-22-14)

最大 100 倍の高速化 パナ、水中汚染物質を無毒化する「光触媒水浄化システム」

パナソニックは、水中の汚染物質を最大 100 倍の速度で無毒化する「光触媒水浄化システム」を初めて一般公開した。 12 月 11 日から、東京・有明の東京ビッグサイトで開催されている「エコプロダクツ 2014」のパナソニックブースにおいて、光触媒水浄化システムの技術展示を行うとともに、技術者によるセミナーを開催。 先進性とともに、新興国への展開などを通じて社会貢献できる技術であることを訴えた。

パナソニックが開発した「光触媒水浄化システム」は、2010 年から開発に着手。 2013 年 10 月からは、インドのジャダプール大学との産学連携プロジェクトを通じて実証実験を行っている。 新構造の光触媒粒子を水中に分散。 従来の固定型光触媒に比べて、最大 100 倍の反応速度で、地下水などに含まれるヒ素や六価クロムなどの有害金属や、難分解性有機物を無毒化できるという。 「実験では、固定型では 40 分で約 80% を無毒化できたが、流動型では 10 分以内で無毒化が終わる(パナソニック 先端研究本部デバイス研究室スマートウォーター研究部光化学デバイス研究課・猪野大輔氏)」という。

さらに、従来の光触媒粒子では困難であった、処理水中からの使用済み光触媒の回収と、再利用が容易になる点も大きな特徴だ。 光触媒と太陽光に含まれる紫外線のみで水を浄化するため、太陽光を利用した小規模の独立型水浄化装置を実現でき、トラックの荷台に積んで移動させるといった使い方も想定しているという。 また、塩素や薬剤などを利用する方法と比較し環境負荷を低減。新興国などにおいて、安全で低コストな飲料水が提供できる。

「従来の RO 膜ろ過技術では、10 トンの水を入れると、5 トンの水がきれいになるが、5 トンの濃縮された汚水が出ることになる。 この汚水は下水に流すことはできず、地下貯蔵しなくてはならないといった課題があった。 だが、光触媒技術は、化学処理を行うために、排水がでず、100% きれいな水にできる。 地下水などに含まれ除去が難しかった有害金属などを最大 99.99% 無毒化できるため、従来困難であった地下水源を新たな飲料水源として活用できる」とした。

「光触媒の材料合成技術」と「光触媒材料を分散させる水浄化技術」

今回の技術は、「光触媒の材料合成技術」と、「光触媒材料を分散させる水浄化技術」という2つの要素技術によって構成されている。 「光触媒の材料合成技術」は、紫外線が光触媒にあたると、活性酸素の働きにより有害物質が無毒化され、光触媒は無害な二酸化チタンとゼオライトによって、繰り返し何度も利用できる。

具体的には、ゼオライトという沈降分離で回収しやすい大きさの粒子の表面に、微粉末の二酸化チタン光触媒を結合させた新構造の光触媒粒子を開発。 特定の粒子間に作用する静電的な引力を結合力として利用することで、結合剤などの化学物質は不要であるのに加えて、ゼオライトの表面に結合された微粉末の二酸化チタン光触媒は、本来有する光触媒活性を失うことがなく、微粉末の二酸化チタン光触媒と同等の光触媒活性を示すという。

また、「光触媒材料を分散させる水浄化技術」は、光触媒粒子を水中に分散させて用いると、反応速度が上昇。これにより大量の水を短時間で処理できるという。 新構造の光触媒粒子を含む水溶液を撹拌すると、微粉末の二酸化チタン光触媒を水溶液の中に分散させることができ、撹拌を止めると、ゼオライトの表面に再結合して新構造の光触媒粒子を形成。 この粒子形成の結果、光触媒粒子は容器の底に沈殿し、容易に水から分離できるという。

「基板上に固定する光触媒の場合、活性酸素の移動速度が遅く、あまり反応しないという課題があったが、パナソニックの技術では、光触媒自体が水中を素早く移動するため、固定型の光触媒に比べて反応速度が 100 倍上昇する。 これにより大量の水を高速に処理できる」(パナソニック 先端研究本部デバイス研究室スマートウォーター研究部光化学デバイス研究課・猪野大輔氏)。

パナソニックでは、インドのハリヤア州ジャジャールのパナソニックテクノパークにおいて、インド水技術研究室を設置。 先端研究本部から研究者を派遣して、現地サンプルの水の分析や実証実験を通じて、技術課題の解決に取り組んでいる。 「日本の地下水とインドの地下水は水質が大きく異なる。 また、インドの水問題を解決できる技術が開発できれば、世界各国の水問題を解決する糸口がつかめると考えている。

光触媒水浄化は、RO ろ過のように様々な物質を分離できるわけではないが、インドにおける重要物質の対応を可能である。 そのため、インド現地での研究開発を行っている」とした。 また、「地球上には豊富な水があるが、そのうち 97.5% が海水。残る淡水の多くは北極、南極の氷となっており、すぐに飲料水として使用できる水は 0.01% しかない。 今後、人口増加、新興国の経済成長、気候変動などによって、2025 年には世界人口の 1/3 において水が不足するとみられている。

日本は 97% の水道普及率があるが、インドで同様のインフラ整備を行うと、1,000 兆円規模の投資が必要になる。 そこで、飲料料として地下水を利用しているが、インドの地下水は昨今の水質汚染で、ヒマラヤ水系の水からも高濃度砒素が検出され、さらに工業排水の問題もある。 これを 10 年間飲み続けると癌に犯される可能性も指摘されている。 実際、実験においては、飲料できる水に比べて、40 倍の濃度が検出されたところもある。 光触媒水浄化技術を活用することで、こうした問題を解決できると考えている。」とした。

パナソニックでは、浄化効率性の改善、材料の改善、光反応槽の容器形状の変更などを図り、2018 年度には技術の完成を目指すことで、その後実用化を図ることになる。 「浄化コストは、1 トンあたり 500 円を目標にしている。 研究段階で、ほぼその水準にまで到達している。」としている。 (大河原克行、ASCII = 12-12-14)