朝日新聞、主要 100 社アンケート

米国は中国は、不安は海外経済

主要 100 社景気アンケートでは「4 - 5 月も落ち込みはあまりなかったので、景気は緩やかに拡大していると思う(明治ホールディングス・浅野茂太郎社長)」、「たばこを除くと既存店の売り上げは前年並み(ファミリーマート・中山勇社長)」など、消費税増税後もそれほど悲観していない企業が大半だった。 「今年は割と安定巡航なのではないか(アルプス電気・栗山年弘社長)」との予想が多い国内の景気。 あえて挙げるなら、不安は海の向こうにあるようだ。

今後の景気の懸念材料を二つまでたずねたところ、半数以上の 53 社が「海外経済の先行き」を挙げた。 2 番手の「個人消費の停滞(36 社)を大きく上回った。 海外要因が影響する「原油、原材料価格の上昇」も 27 社。 製造業を中心に「海外景気の持ち直しを背景とした輸出の増加」(JX ホールディングス・松下功夫社長)を見込む企業が多いだけに、関心が高いようだ。 (asahi = 6-23-14)

◇ ◇ ◇

景気拡大基調はなお 7 割

景気への楽観的な見方は、やや後退した。 だが、それは一時的のようだ。 今の国内景気について全国主要 100 社にたずねたところ、「拡大」と答えた企業はゼロだったが、「緩やかに拡大」は 68 社。 依然、拡大基調が約 7 割と高水準が続く。 しかし、およそ 9 割が拡大基調だった前回と比べると、減速した。 「足踏み状態」は前回の 1 社から今回は 12 社に、「後退」、「緩やかに後退」もゼロから 4 社に、それぞれ増えた。

一方、今年度末は今と比べてどうなるか聞いたところ、「拡大」、「拡大の兆しがみえている」は、合わせて 90 社に達した。 「後退」、「後退の兆し」はゼロで、景気は再び上向くというのが大勢だ。

いま景気の足を引っ張っているのは、やはり消費増税だ。 東京製鉄の西本利一社長は「増税前の駆け込みの反動で後退した」と指摘。 さらに「人手不足で工事も遅延している」とも話す。 日本水産の細見典男社長は「さらに円安が進めば、原材料が上がり、小売価格の値上げにつながる」と、物価上昇による消費への悪影響を心配している。

多くの企業は増税の影響をそれほど悲観的にはみていない。 日産自動車の西川広人代表取締役は「来客数はさほど落ちていない。」 高島屋の木本茂社長も「去年は高額品が引っ張ったが、今年に入ってベースアップ(ベア)ですそ野が広がってきている」と話し、個人消費の底堅さを強調する。

生産現場も、景気の底堅さを感じ取っている。 京セラの青木昭一取締役は「設備投資用の部品の注文が上向いている」と話す。 三井物産の飯島彰己社長は、1997 年の消費税率引き上げ時に比べ「ムードは明るい」と分析した。 懸念材料は、53 社が挙げた「海外経済の先行き」が最多。「個人消費の停滞」(36社)などを上回った。

■ 賃上げ企業 7 割

ベアやボーナス(一時金)アップで、賃上げをした企業は、合わせて 71 社だった。 今春闘の成果だ。 ベア実施は 51 社、一時金は 49 社。 両方は 29 社だった。 (asahi = 6-23-14)

◇ ◇ ◇

増税対策、企業はどうした

消費増税の影響は、いまのところ想定内に収まりつつあるようだ。 主要 100 社の景気アンケートでは、企業が対応に手を尽くした様子がわかった。 増税というヤマを乗り越えた企業は、新たな成長戦略をつくる安倍政権に、法人税の実効税率引き下げを強く求めている。

増税後 2 カ月間、国内の売り上げが「減った」と答えた企業は 25 社、「横ばい」と答えたのは 25 社だった。 「増えた」という企業も 20 社あり、伯仲した。 増税前の駆け込み需要の反動に加え、増税で消費そのものが冷え込むと懸念された中で、意外とも言える結果となった。 消費者との距離が近い小売りやサービス業などは、「知恵」や「汗」を出した。 具体的な「増税対策」をたずねたところ、最も多かったのは販売促進のキャンペーンや広告を増やすといった「営業の強化」で、29 社が取り組んだ。 「新製品の投入」も 26 社あった。

アサヒグループホールディングスの泉谷直木社長は「三ツ矢サイダーのリニューアルなど、強みのブランドの再強化をした」と語る。 資生堂の魚谷雅彦社長も「シニア対応の新ブランドを導入し、いち早い売り上げ回復に努める。」 あの手この手で消費を喚起しようと、知恵を絞る姿がうかがえる。 フジ・メディア・ホールディングスは「通販事業で販促キャンペーンを行った(太田英昭社長)」と、営業力を見せた。

価格を見直すのも対策だ。 税込み価格が上がり、売り上げが落ちることを心配したのはプレナス。 塩井辰男社長は「利益の圧迫要因になるが、弁当の 7 割は価格を据えおいた」と話す。 下げるだけではない。 セブン & アイ・ホールディングスの村田紀敏社長は、「販売価格を引き上げるもの、現状維持するもの、お手頃価格に見直すもの、様々な対応をした」という。 (asahi = 6-23-14)

◇ ◇ ◇

消費増税の影響「想定内」 9 割

4 月からの消費増税の影響は「想定内」だった。 朝日新聞が今月、全国の主要 100 社に実施した景気アンケートで、そんな実感が広がっていることがわかった。 影響は半年以内で収まるとの見方も半数を超えた。 17 年ぶりの増税で経営への打撃が心配されたが、大企業には限定的だったようだ。 ただ、10% への税率再引き上げには、依然、慎重意見が根強くある。 調査は年 2 回で、今回は 6 月 2 - 13 日、原則として経営トップに面談した。

増税後 2 カ月間(4 - 5 月)の国内の売り上げの変化を「想定した範囲内」としたのは 76 社で、この質問に答えた企業(84 社)の 9 割を超えた。 「想定を超えて良かった」も 6 社あった。 「想定を超えて悪かった」は 2 社にとどまった。 百貨店など売り上げが大きく落ち込んだままの業種も一部ある。 だが、多くのトップからは「たばこを除くと既存店の売り上げは前年並み(ファミリーマート・中山勇社長)」、「(影響は)思いのほか小さかった(JTB・田川博己社長)」など、安心した声が聞かれた。 (田中美保、杉浦幹治、asahi = 6-22-14)

4 月の機械受注、9.1 % 減 前月に大型案件重なり

内閣府は 12 日、企業の設備投資の動向をいち早く示す 4 月の機械受注統計を発表した。 受注額(変動の大きい船舶・電力を除く民需)は前月比 9.1% 減の 8,513 億円だった。 マイナスになったのは 3 月に大型案件が重なり、過去最高の伸び率だったため。 「増加傾向にある」という基調判断は据えおいた。

製造業の受注額は前月より 9.4% 減。 航空機など前月にまとまった受注があった業種で落ち込みが目立った。 非製造業は前月より 0.9% 増で、2 カ月連続でプラスとなった。 官公庁や外国からの注文を含めた受注総額は 3 兆 1,260 億円で、比較できる 2005 年度以降で過去最高だった。 特に海外からの大型案件が船舶などで計 5 千億円程度にのぼり、全体を押し上げた。 (asahi = 6-12-14)

◇ ◇ ◇

設備投資、7.4% 増 法人企業統計 1 - 3 月期

財務省が 2 日発表した 1 - 3 月期の法人企業統計によると、金融・保険業を除く全産業の設備投資は前年同期比 7.4% 増の 12 兆 2,307 億円となり、4 四半期連続で増加した。 伸び率は前期の 4.0% 増から拡大し、2012 年 4 - 6 月期 (7.7%) 以来、7 四半期(1 年 9 カ月)ぶりの高水準となった。

売上高も 5.6% 増と消費税増税前の駆け込み需要の効果で大幅に増えた。 収益拡大が着実に企業の投資意欲に結び付いていることを示した。 財務省は「緩やかな回復基調が続いている経済全体の傾向を反映した」と分析。 先行きも「駆け込み需要の反動減の影響が次第に薄れる」と説明している。 (kyodo = 6-2-14)

◇ ◇ ◇

機械受注、最高の伸び 3 月は前月比 19.1% 増

企業の設備投資の動向をいち早く示す機械受注統計で、3 月の受注額(船舶・電力を除く民需)は前月比 19.1% 増の 9,367 億円となり、現在の統計手法になった 2005 年度以降、最高の伸び率だった。 上昇は 2 カ月ぶり。 19 日発表した内閣府は、基調判断を「増加傾向にある」に引き上げた。

前月比 5.8% 増としていた民間予測を大きく上回った。 業種別では、製造業が前月より 23.7% 増となり、ボイラーやタービンなどの原動機や通信機、航空機など、15 業種のうち 9 業種でプラスとなった。 非製造業は 8.5% 増で、12 業種のうち 6 業種で伸びた。 コンピューターなどの通信業や、運搬機械など情報サービス業で増えている。 昨年度末に航空機などで 100 億円を超える大型案件もあり、全体を押し上げた。

また、同時に発表された 13 年度の受注額は前年度に比べ 11.5% 増の 9 兆 7,030 億円で、05 年度以降最高の伸び率だった。 プラスに転じるのは 2 年ぶり。 (田中美保、asahi = 5-19-14)

銀行の貸出残高、2.4% 増 中小や地方で融資に広がり

日本銀行が 9 日発表した 5 月の貸出・預金動向(速報)によると、銀行の平均貸出残高は前年同月に比べ 2.4% 増え、412 兆 4,861 億円だった。 前年同月を上回るのは 32 カ月連続で、伸び率は 4 月の 2.2% を上回った。

日銀は「中堅・中小企業への融資に広がりが出ている」とみている。 不動産や医療福祉向けのほか、自動車関連や小売りなどへの貸し出しが増加。 関東や近畿など大都市圏だけでなく、年明けからは東北などでも貸し出しを増やす動きが広がっているという。 一方、預金は 2.9% 増の 605 兆 969 億円。 85 カ月連続の増加だった。 (asahi = 6-9-14)

◇ ◇ ◇

銀行貸出、31 カ月連続増 日銀「中小企業融資も増加」

日本銀行が 12 日発表した 4 月の貸出・預金動向(速報)によると、銀行の平均貸出残高は前年同月より 2.2% 増の 414 兆 227 億円だった。 31 カ月連続で増えている。 伸び率は、円安の影響で外貨建ての貸し出しの円換算の金額が大きく伸びた前年の反動で、やや鈍化している。 だが、昨年度から引き続き海外での企業合併・買収 (M & A) や J-REIT (上場不動産投資信託)、社債の発行が難しくなった電力会社への融資が多い。 日銀は「中堅・中小企業への融資も増えている」としている。

一方、預金は 3.0% 増の 607 兆 3,784 億円。 84 カ月連続の増加だった。 (asahi = 5-12-14)

GDP、年率 6.7% 増に上方修正 1 - 3 月期 2 次速報

内閣府は 9 日、1 - 3 月期の国内総生産 (GDP) の 2 次速報を発表し、成長率を上方修正した。 物価の変動を除いた実質成長率は前期比 1.6% 増、年率換算では 6.7% 増だった。 5 月に発表した 1 次速報では年率換算で前期比 5.9% 増だった。 東日本大震災後の 2011 年 7 - 9 月期に年率 10.8% になって以来の高水準となった。 (asahi = 6-9-14)

◇ ◇ ◇

1 - 3 月期 GDP、年率 5.9% 増 6 四半期連続プラス

内閣府は 15 日、2014 年 1 - 3 月期の国内総生産 (GDP) の 1 次速報値を発表した。 物価の変動や季節要因をのぞいた実質 GDP は 13 年 10 - 12 月期より 1.5% 増。 この状況が 1 年続いた場合の年率換算は同 5.9% 増で、6 四半期連続のプラス成長だった。 消費増税前の駆け込み需要が個人消費を押し上げた。 (asahi = 5-15-14)

◇ ◇ ◇

日本の成長率 1.2% に下方修正 OECD 見通し

経済協力開発機構 (OECD) は 6 日にパリで始まった閣僚理事会で、世界経済見通しを発表した。 2014 年の日本の実質国内総生産 (GDP) 成長率を 1.2% とし、昨年 11 月の前回予想 (1.5%) から下方修正した。 円安にもかかわらず、新興国経済の停滞で輸出が減速していることなどが理由だ。

ただ、15 年については、1.2% と前回予想 (1.0%) から上方修正した。 消費増税の影響はあるが、政府の財政出動などで緩和され、景気拡大が続くとの見方だ。 労働市場の逼迫(ひっぱく)が消費を支える賃金上昇につながり、法人減税などで設備投資が増えると見込む。 また、日本の財政健全化については「日本の信頼性を維持するための最優先事項」と強調し、計画通り 15 年に消費税率を 10% に引き上げるよう求めた。 (パリ = 星野真三雄、asahi = 5-7-14)

◇ ◇ ◇

日本の成長率、1.3% に引き下げ アジア開発銀行

アジア開発銀行(ADB、本部・マニラ)は 1 日、日本の 2014 年の実質経済成長率が 1.3% になるという見通しを発表した。 昨年 12 月時点の予測より、0.3% 幅下方修正した。 日本からの輸出の半分ほどを占めるアジア経済が停滞しているためだ。

ADB は、消費税率の段階的な引き上げも成長鈍化の要因になるとみる。 消費が 1 - 3 月に集中し、増税後の 4 月以降は個人消費や住宅投資が落ち込むと指摘。 いまの投資や賃上げは公共事業による建設事業に偏っているとし、成長には民間投資や消費の伸びが必要だ、としている。 日本など先進国をのぞいたアジア・太平洋の 45 カ国・地域の成長率は 6.2% と予測を据え置いた。 (asahi = 4-1-14)

「消費税率、最低でも 15% に」 IMF、日本に求める

国際通貨基金 (IMF) は 30 日、日本の経済政策について調べ、声明を発表した。 来年 10 月に消費税率が 10% に上がるのを前提に、財政再建のためには消費税率を最低でも 15% まで段階的に引き上げるよう求めた。

声明では、女性や高齢者の雇用を増やしたり、外国人労働者を受け入れたりして労働人口の減少に歯止めをかけることに期待を示した。 一方、法人税率引き下げについては、財政再建に逆行しないよう、代わりの財源を確保しながら段階的に進めていくべきだという認識を示した。 会見した IMF のデビッド・リプトン IMF 筆頭副専務理事は「成長戦略なしに金融緩和にだけ依存すると、さらなる円安を招きかねず、世界経済にとってマイナスだ」と述べた。 (asahi = 5-30-14)

◇ ◇ ◇

国の借金、1,025 兆円に 国民 1 人あたり 806 万円

財務省は 9 日、2013 年度末の国の借金残高が前年度末より 33 兆 3,557 億円多い 1,024 兆 9,568 億円になり、過去最大を更新したと発表した。 国民 1 人あたり約 806 万円の借金を抱える計算になる。

増え続ける社会保障の財源不足を補うことに加え、前年度に組んだ約 10 兆円の大型経済対策をまかなうため借金がふくらんだ。 借金の内訳は、政府が投資家から借りる「国債」が 853 兆 7,636 億円と前年度末に比べ 32.3 兆円増えた。 金融機関からの「借入金」が同 0.6 兆円多い 55 兆 5,047 億円、一時的な借り入れの「政府短期証券」は同 0.4 兆円増の 115 兆 6,884 億円だった。 (asahi = 5-9-14)

◇ ◇ ◇

消費税 30% にしないと … 「国の借金減らすには」試算

財務相の諮問機関である財政制度等審議会は 28 日、国の借金を減らすためにどれだけ歳入を増やしたり歳出を減らしたりする必要があるかという試算をまとめた。 2021 年度に国内総生産 (GDP) の 8.8% にあたる約 57 兆円分が必要だという。 消費増税によって歳入を増やすだけで達成しようとすると、消費税率を 30% 近くまで引き上げなければならない計算だ。

試算は、GDP の約 2.3 倍にふくらんでいる国の借金残高を 60 年度に 2 倍までに抑えるため、どれだけ財政収支を改善する必要があるかを計算した。 物価変動の影響を除いた名目経済成長率が年 3% で続くという楽観的な見通しでも、増税や歳出削減で 21 年度に約 57 兆円を改善しなければならないという。 28 日の財政審では委員から「社会保障費を厳しく切り込んでいかないといけない」などの意見が出た。 (asahi = 4-28-14)

◇ ◇ ◇

国の借金 8 千兆円突破も 60 年度、GDP の 4 倍

財政制度等審議会(財務相の諮問機関)は 28 日開いた分科会で、国と地方を合わせた財政の長期試算を公表した。 税収などで政策経費をどれだけ賄えるかを示す基礎的財政収支を 2020 年度に黒字にした場合でも、その後も収支改善に取り組まなければ、60 年度の借金は国内総生産 (GDP) の約 4 倍に当たる約 8,150 兆円に膨らむとの試算を示した。

現状では 20 年度に収支を黒字にする政府目標を達成するめども立っておらず、借金はさらに膨らむ恐れもある。 分科会では、経済再生や労働力の確保だけではなく、歳入・歳出両面の改革による収支改善が不可欠との認識で一致した。 (kyodo = 4-28-14)

対外純資産、初の 300 兆円超 海外企業の買収増などで

日本の企業や政府が海外で持っている資産から、海外企業などが日本で持っている資産を差し引いた「対外純資産」が 2013 年末に 325 兆 70 億円となり、初めて 300 兆円を超えた。 円安で海外資産の評価額が膨らんだのに加え、日本企業による海外企業の買収が増えたことが影響した。

麻生太郎財務相が 27 日午前の閣議で報告した。 海外で持っている「対外資産」は前年末から 20.4% 増の 797 兆 770 億円、海外企業などが日本で持つ資産を示す「対外負債」は 29.1% 増の 472 兆 700 億円だった。 差し引きの「純資産」は 9.7% 増え、過去最高を更新した。 対外純資産は日本が 23 年連続で世界一だ。 2 位は中国(207 兆 6,101 億円)、3 位はドイツ(192 兆 2,121 億円)だった。 これは日本の財力を示す半面、海外から日本への投資が少ないことも表している。 (asahi = 5-27-14)

「価値共有する経済圏」提唱へ = 安倍首相、OECD で中国けん制

【パリ】 安倍晋三首相は 6 日午前(日本時間同日午後)、パリで開かれる経済協力開発機構 (OECD) 閣僚理事会で基調講演する。 首相は各国との経済連携協定 (EPA) 交渉加速に最優先で取り組む意向を表明。 「基本的な価値を共有する国々と、公正なルールの下で競争が確保される大きな経済圏をつくり上げていく」と宣言、知的財産権侵害など国際規範からの逸脱が目立つ中国を暗にけん制する。

首相は、経済成長には通商の自由や法の支配が不可欠と指摘し、知的財産権の侵害や過酷な労働、環境破壊により「価格競争で優位に立つことがあってはならない」と強調。 首相が目指す新たな経済圏に「参加を望む国々を歓迎するが、そのためには新たな経済秩序に賛同してもらう」とルール順守を訴える。 環太平洋連携協定 (TPP) に関しては「最終局面にあり、早期妥結に向けて交渉をさらに加速していく」と表明、欧州連合 (EU) との EPA も「一日も早く成立させる」と決意を示す。

また、「経済再生、財政再建、社会保障改革を同時に達成する」とし、4 月の消費税率引き上げや、電力を中心とするエネルギー、医療分野での規制改革への取り組みをアピール。 法人税については、実効税率引き下げを念頭に「さらなる改革を進めていく」と重ねて意欲を示し、日本への積極投資を促す。

首相は、技術革新が「経済成長をけん引する鍵」だとして、ロボット技術による「新たな産業革命」を起こすための基本計画を策定し、6 月にまとめる新成長戦略に盛り込む考えを表明。 横並び教育からの脱却や女性が活躍できる社会づくり、外国人人材の活用を進める姿勢も示す。 今年は日本の OECD 加盟 50 年に当たり、日本が 36 年ぶりに議長国を務める。 (jiji = 5-6-14)

3 月の家計支出 7.2% 増 消費増税前 39 年ぶり高水準

総務省が 2 日発表した家計調査(速報)で、2 人以上の世帯が 3 月に使ったお金(物価変動を除いた実質支出)が前年同月より 7.2% 増の 34 万 5,443 円になり、39 年ぶりの高い伸びを記録した。 4 月の消費増税を前に、エアコンが前年同月の約 5 倍、冷蔵庫が約 4.6 倍になるなど、幅広い品目で駆け込み購入がみられ、支出が増えた。

3 月の支出の伸びは 1975 年 3 月に前年同月より 8.8% 増になって以来の高い水準だった。 消費税を導入する直前の 89 年 3 月は 6.3% 増、前回の増税直前の 97 年 3 月は 5.8% 増で、家計調査からみた駆け込み購入の伸びは今回のほうが大きい。

エアコンや冷蔵庫が大きく伸びた理由について、担当者は「売れ筋商品が大型化するなど、97 年より単価が上がっているため、金額の伸びも大きい」と分析する。 家具などの耐久財やトイレットペーパーなど「家具・家事用品」も前年同月より 8 割増えた。 家計調査は全国 9 千世帯の家計簿から調べた。 (asahi = 5-2-14)

| ベッド | 503% |

| エアコン | 401% |

| 冷蔵庫 | 361% |

| 掃除機 | 337% |

| 鉄道通学定期 | 298% |

| 洗濯機 | 176% |

| 布 団 | 140% |

| 炊事用電気器具 | 117% |

| パソコン | 113% |

| コンタクトレンズ | 96% |

◇ ◇ ◇

買いだめ需要「想定以上」 買い物客殺到、物流にも影響

8% への消費増税前最後の週末となった 29 日、量販店やホームセンターには買い物客が殺到した。 「買いだめ」需要の急増で、店への追加商品の配達や宅配にも遅れが発生。 物流にも影響が出ている。

東京都江戸川区のドラッグストア「ツルハドラッグ」。 29 日午前から、レジにはトイレットペーパーや洗剤など日用品を買い物かごに詰めた客の列ができた。 自転車で来店した同区東小松川 3 丁目の瀬畑賢さん (84) は妻と 2 人の年金暮らし。 「今でも楽じゃないのに、増税で余計にしんどくなる」と漏らす。 (asahi = 3-29-14)

景気判断、全地域で据え置き 財務省・経済情勢報告

財務省は 23 日、各地の財務局などがまとめた全国 11 地域の経済情勢報告(1 月 - 4 月中旬)を発表した。 消費増税前の駆け込み需要の反動が出ているため、全地域で景気判断を据え置いた。 総合判断も、昨年末まで 4 四半期連続で上方修正してきたが、今回は据え置いた。

各財務局からは「関東の大雪の影響でカーポートやフェンスの受注があった(北陸)」、「動きのなかった商用車も 1 月ごろから前年比増になった(四国)」、「半導体電子部品の受注が増え、人手不足(福岡)」など、反動はあっても景気は堅調という報告が目立った。 一方で、「高額商品が 4 月は前年比で半分以下(東海)」など、消費が足踏みしているという報告もあった。 先行きについては、海外景気の低迷が景気を押し下げることへの懸念が出ている。 (細見るい、asahi = 4-23-14)

◇ ◇ ◇

景況感、5 期連続で改善 3 月の日銀短観

日銀が 1 日発表した 3 月の企業短期経済観測調査(短観)は、最近の景況感を示す業況判断指数 (DI) が大企業製造業で昨年 12 月の前回調査から 1 ポイント上昇のプラス 17、非製造業で 4 ポイント上昇のプラス 24 といずれも小幅ながら 5 四半期連続で改善した。 消費税増税前の駆け込み需要を背景とした堅調な個人消費に支えられた。

ただ大企業製造業の 3 カ月後の先行きはプラス 8 となり、9 ポイントの悪化を見込んだ。 悪化幅は 2010 年 9 月以来、3 年半ぶりの大きさ。 駆け込み需要の反動減や、増税による景気腰折れを懸念する企業が多かった。 (kyodo = 4-1-14)

◇ ◇ ◇

基調判断、据え置き「緩やかに回復している」 = 3 月の月例経済報告

[東京] 政府は 3 月の月例経済報告で、景気の基調判断を「緩やかに回復している」に据え置いた。 3 月は、基調判断そのものは維持したが、消費増税前の駆け込みの動きが強まっていることを踏まえ、表現ぶりを 2 カ月ぶりに変えた。 駆け込み需要などを背景に内需が堅調な状況を踏まえ、輸入は昨年 12 月以来 3 カ月ぶりに上方修正。 生産も「増加している」と 8 カ月ぶりに上方修正した。

甘利明経済再生相が 17 日の関係閣僚会議で報告した。 3 月は、基調判断は維持する一方、4 月の消費増税前に「駆け込み需要が強まっている」と指摘。 その表現ぶりを 1 月以来 2 カ月ぶりに変更した。 輸入は「持ち直している」から「このところ増加している」に上方修正した。 一方、生産は「緩やかに増加している」から「駆け込み需要の影響もあって増加している」とした。 住宅建設は 4 カ月ぶりに下方修正し、「増勢が鈍化している」とした。 2 月は「増加している」だった。

先行きは「輸出が持ち直しに向かい、政策効果が下支えする中で家計所得や投資が増加し、景気の回復基調が続くことが期待される」とする一方、海外景気の下ぶれがリスクとした。 海外経済では、1) 米金融緩和縮小による影響、2) 中国やその他新興国経済の先行き不確実性、3) 地政学的リスクの高まり - - に留意する必要があると指摘した。 (Reuters = 3-17-14)

◇ ◇ ◇

大企業の景況感、過去最高 1 - 3 月期の政府短観

内閣府と財務省は 12 日、1 - 3 月期の法人企業景気予測調査(政府短観)を発表した。 大企業(全産業)の自社の景況判断を示す指数は調査をはじめた 2004 年以降では過去最高となる 12.7 で、5 四半期続けてプラスだった。 また中小企業(全産業)の指数は、これまで最高だった昨年 10 - 12 月期のマイナス 0.1 を上回りプラス 0.1。 調査開始以来、はじめてプラスだった。 指数は、自社の景況が前期に比べて「上昇した」と答えた企業の割合から、「下降した」と答えた企業の割合を差し引いた値。 (asahi = 3-12-14)

2 月の機械受注、8.8% 減 基調判断を 1 年 4 カ月ぶり下方修正

内閣府が 10 日発表した 2 月の機械受注統計によると、民間設備投資の先行指標とされる「船舶・電力除く民需」の受注額(季節調整値)は前月比 8.8% 減の 7/696 億円だった。 マイナスは 2 カ月ぶり。 1 月に大きく伸びていた業種で反動減が出たことが響いた。 1 月の伸び率は 13.4% 増で、統計が遡れる 2005 年 4 月以降で 2 番目の高さだった。

QUICK が 9 日時点でまとめた民間予測の中央値(2.8% 減)も大幅に下回った。 内閣府は機械受注の判断を前月の「増加傾向にある」から「増加傾向に足踏みがみられる」へと 1 年 4 カ月ぶりに下方修正した。

主な機械メーカー 280 社が製造業から受注した金額は 11.9% 減の 2,923 億円と2カ月ぶりの減少。 化学工業向けのポンプや油圧機器、一般機械向けの工作機械などで 1 月に伸びた反動があった。 船舶・電力を除いた非製造業から受注した金額も 8.4% 減の 4,680 億円と 2 カ月ぶりのマイナスだった。 金融・保険業のコンピューターなどが減った。 (nikkei = 4-10-14)

◇ ◇ ◇

鉱工業生産 2 月速報、大雪で低下も高水準維持

[東京] 経済産業省が 31 日発表した 2 月鉱工業生産指数速報は、前月比 2.3% 低下となった。 大雪と 1 月の反動によって指数を押し下げたが、12 月の水準を上回った。 消費増税による反動減も今のところ極めて小幅にとどまっている。 企業は長期的視野で振れを抑える生産体制を採用し、増税による影響を最小化していると同省ではみている。

2 月生産指数は 101.5 と、3 カ月ぶりの低下。 ロイターの事前予測調査の同 0.3% 上昇を下回った。 出荷指数は同 1.0% 低下、在庫指数も同 0.8% 低下だった。 生産予測指数は 3 月が同 0.9% 上昇、4 月が同 0.6% の低下となり、消費増税を挟んだ動きはほぼ横ばいとなっている。 同省は生産の基調判断を「持ち直しの動きで推移している」として据え置いた。

2 月生産は前月比の低下幅が比較的大きく出たが、昨年中の最高水準だった 12 月よりも指数は高くなった。 2 月に低下した業種の多くでは、1 月の上昇幅が大きかった。 たとえば、輸送機械工業は 1 月に前月比 8.4% 上昇し、2 月に同 5.8% 低下となった。 大雪による操業停止の影響も加わったとみられる。 自動車販売は 2 月国内販売、輸出とも比較的好調で、需要悪化が理由でないと同省ではみている。 はん用機械も 1 月の伸びが高く、2 月は低下するパターンだった。

3 月、4 月の予測指数は、わずかな変動となり、生産水準はほぼ横ばいとなる見通し。 水準も 2 月を上回っている。 消費増税の影響は、前回 1997 年では 4 月に大きく出た。 だが、今回は 4 月の低下幅が、97 年に比べ小さい。 一般機械や電子部品・デバイスは 3 月から 4 月の生産水準が低下せず、輸送機械や電気機械も低下幅な小幅になりそうだ。

SMBC 日興証券は、増税後の落ち込みが現時点で緩やかと見込まれ、消費増税前後に警戒していた需要の急増・急減の可能性は低下しており、生産水準は平準化が見込まれると予想している。 (中川泉、Reuters = 3-31-14)

公示地価、3 大都市圏 6 年ぶり上昇 近郊にも波及

国土交通省は 18 日、2014 年 1 月 1 日現在の「公示地価」を発表した。 住宅地、商業地とも全国では 6 年連続で前年より下落したが、東京、大阪、名古屋の 3 大都市圏は 6 年ぶりに上昇に転じた。 大胆な金融緩和などで不動産市場に流れるお金が増えたことが、都市圏の地価を押し上げた。

商業地は 10 都府県、住宅地は7 都県で上昇した。 前年は商業地 1 県、住宅地 2 県だった。 福島県の住宅地は 19 年ぶりに上がった。 原発事故で避難した住民が福島市などで住居を買う事例が増えているためだ。 全国平均は商業地が 0.5%、住宅地が 0.6% の下落。 下落幅は前年に比べて商業地で 1.6 ポイント、住宅地で 1.0 ポイント縮まった。

3 大都市圏の商業地は 1.6%、住宅地は 0.5% 上昇。 東京圏ではさいたま市や千葉市、大阪圏では堺市や豊中市といった近郊の住宅地も上昇し、3 大都市圏の商業地は調査地点の 66.4% (前年は 12.9%)、住宅地は 48.0% (同 11.4%)が上昇した。 (木村聡史、上栗崇、asahi = 3-18-14)

1 月の機械受注、13.4% 増 2 カ月ぶり増加

企業の設備投資の動向を示す機械受注統計は、1 月の受注額(変動が大きい船舶・電力をのぞく民需)が前月より 13.4% 増えて 8,435 億円だった。 増加は 2 カ月ぶり。 製造業は 13.4% 増の 3,318 億円、非製造業は 12.1% 増の 5,110 億円。 内閣府が 13 日発表した。 (asahi = 3-13-14)

◇ ◇ ◇

2 月の企業物価、1.8% 増 11 カ月連続で前年上回る

日本銀行が 12 日公表した 2 月の企業物価指数(2010 年平均 = 100、速報値)は前年同月比 1.8% 増の 102.8 で、11 カ月連続で前年を上回った。 住宅着工の増加で、製材・木製品が 12.6% と大きく伸びた。 石油・石炭製品 (5.8%)、鉄鋼 (5.8%)、繊維製品 (2.7%) も値上がりした。 上昇品目から下落品目を引いた数は 82。 前月の 122 に比べて下落した。 (asahi = 3-12-14)

◇ ◇ ◇

2 月工作機械受注額は 1,019 億円、内需は前年比 26.0% 増

[東京] 日本工作機械工業会が 11 日発表した 2 月工作機械受注額(速報値)は、前年比 26.0% 増の 1,019 億 1,800 万円となった。 前月比では 1.4% 増だった。 このうち内需は前年比 26.0% 増(前月比 0.4% 増)の 344 億 4,500 万円。 外需は前年比 26.0% 増(前月比 1.9% 増)の 674 億 7,300 万円だった。 (Reuters = 3-11-14)

◇ ◇ ◇

企業の設備投資、伸び幅拡大 製造業は 5 期ぶりプラス

昨年 10 - 12 月期の企業による国内の設備投資額は、前年同期より 4.0% 増えて 9 兆 4,393 億円だった。 増加は 3 期連続で、伸び幅も前期(昨年 7 - 9 月)の同 1.5% から大きく拡大した。 非製造業に比べ、回復が遅れていた製造業も 5 期ぶりにプラスに転じた。 財務省が 3 日、法人企業統計調査(金融・保険業を除き、ソフトウエア投資を含む)として発表した。 全体の伸び幅は、近年では 2012 年 4 - 6 月期の 7.7% 増に次ぐ水準だ。

このうち、製造業は同 0.7% 増。 輸送用機械や情報通信機械の業種で、新型車やスマートフォンの部品の生産能力を増やす動きが広がり、前期の同 6.7% 減から改善した。 非製造業は同 5.7% 増で、3 期連続のプラス。 サービス業や運輸業で、ホテルの建物改修や物流センターの新設などの動きがあった。 (清井聡、asahi = 3-3-14)

◇ ◇ ◇

鉱工業生産指数、2 カ月連続上昇 1 月速報値

経済産業省が 28 日発表した 1 月の鉱工業生産指数(2010 年 = 100、季節調整済み)の速報値は、前月より 4.0% 上昇して 104.1 になった。 上昇は 2 カ月続けて。 生産の基調判断は「持ち直しの動きで推移している」とした。 (asahi = 2-28-14)

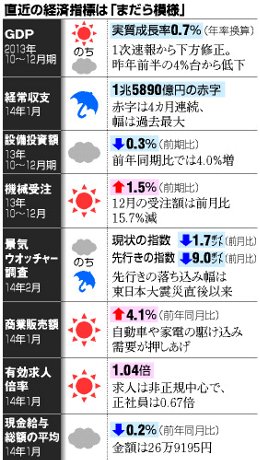

アベノミクス、相次ぐ想定外 経済指標「変調」

安倍政権の経済政策アベノミクスで、想定していなかった経済統計の「変調」が起きている。 10 日には昨年 10 - 12 月期の実質経済成長率が年率 0.7% に下方修正されたほか、今年 1 月の経常赤字額は過去最大を更新した。 消費増税を控え、経済政策のかじ取りは一段と難しくなっている。

10 日に発表された 2013 年 10 - 12 月期の国内総生産 (GDP) の 2 次速報値では、物価の変動をのぞいた実質成長率(年率)が前期比 0.7% 増に下方修正され、1% 台を割り込んだ。 先月発表された 1 次速報よりも 0.3 ポイント下げた。 4 月の消費増税前の「駆け込み需要」が成長率を押し上げると見られていたが、想定外の急ブレーキがかかっている。

昨年 7 - 9 月期の実質成長率も 1.1% から 0.9% に下方修正された。 1 - 3 月の 4.5%、4 - 6 月の 4.1% に比べると、昨年後半からの減速ぶりが際立っている。 急ブレーキの主因は、景気回復のカギを握るとされる「設備投資」と「個人消費」の力弱さにある。 10 - 12 月の設備投資の伸び率は、1 次速報の 1.3% から 0.8% に下げた。 プラスとはいえ、生産を増やすための工場建設などの動きは広がっていない。

個人消費も 0.5% 増から 0.4% 増に下げた。 昨年前半は株高でもうかった人を中心に、時計や貴金属といった高額品がよく売れたが、その動きは一服した。 年後半は増税前の駆け込みで消費が伸びると見られたが、食料や衣料品の販売が振るわなかった。

アベノミクスは、大胆な金融緩和で株高と円安に導くことで、国内では消費を盛り上げつつ、円安の恩恵がある輸出を押し上げるのが基本戦略だ。 ところが、賃金が上がらないなかで、円安の影響を受ける食料品や電気代が値上がりしたため、国内消費が盛り上がらない。 一方、製造業の拠点が海外に移ったため、円安でも輸出が伸びない。 内外の誤算が足かせとなり、政府が掲げる 13 年度の実質成長率 2.6% の達成は難しくなりつつある。(末崎毅)■ 政権、増税後へ正念場

10 日発表された 1 月の国際収支(速報)によると、日本と海外のお金の出入りを示す経常収支は 1 兆 5,890 億円の赤字だった。 日本からお金が出ていく経常赤字が 4 カ月続き、月間の赤字額としては過去最大だ。 最大の要因は、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支の赤字が、2 兆 3,454 億円と過去最大に膨らんだこと。 火力発電向けの液化天然ガスの輸入額などが円安で押し上げられたうえ、スマートフォンや自動車の輸入も増えた結果、輸入総額は前年同月から 30.3% も増えた。

一方、輸出は 16.7% 増にとどまった。 日本企業の海外での稼ぎを反映する「第 1 次所得収支」は 1 兆 3,374 億円の黒字だったが、巨額の貿易赤字分を埋めることはできなかった。 安倍晋三首相は 10 日の参院予算委員会で、経常赤字の拡大について問われ、「急速な変化を回避するためにも、経済再生を進め、デフレ脱却に向けて取り組んでいかねばならない」と答弁した。 アベノミクスによる景気回復の「成果」を強調することが多かった安倍首相だが、この日は慎重に言葉を選んだ。

4 月の消費増税後は、消費者の買い控えによる一時的な景気の落ち込みは避けられないとみられている。 夏場にかけて景気を V 字回復させられるかどうかが安倍政権の正念場となる。 経団連の米倉弘昌会長は 10 日の会見で、消費増税対策として政府が決めた 5.5 兆円規模の経済対策の効果に期待するとともに、経常赤字縮小に向け「原発を早く安全に再稼働してほしい」と注文した。

市場関係者は、安倍政権が 6 月にも打ち出す新成長戦略にも着目する。 野村証券の木下智夫氏は「日本経済が弱いと、海外投資家は成長戦略をますます注視する」と述べ、大胆な規制緩和など経済政策へのプレッシャーが強まるとみる。(細見るい、山口博敬)

■ 先行き、震災時に次ぐ下げ幅

2 月の景気ウオッチャー調査で、消費増税後となる 2 - 3 カ月先の景気判断を示す指標が 1 月時点より 9.0 ポイント低い 40.0 で、東日本大震災があった 2011 年 3 月(20.6 ポイント減)に次ぐ下げ幅となった。 「売り上げの反動減は避けられない(近畿の百貨店)」、「売り上げ減から人員の引き締めが発生する可能性が高い(東北の人材派遣会社)」などの声が出ている。

現状判断も 1 月より 1.7 ポイント低い 53.0 と、2 カ月連続の悪化。 景気が横ばいであることを示す「50」はかろうじて上回ったが、小売店やレストラン、製造業など幅広い業種で景況感が悪化した。 関東などを襲った大雪で客足が遠のいた影響も出た。 自動車の駆け込み需要も一部の人気車種ではすでに増税前の納車が不可能となったため、勢いが鈍ったものもあるという。 (asahi = 3-11-14)

◇ ◇ ◇

景気指数 7 カ月連続上昇 = 駆け込みで、4 年ぶり高い伸び - 1 月

内閣府が 7 日発表した 1 月の景気動向指数(2010 年 = 100)速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比 2.5 ポイント上昇の 114.8 と、7 カ月連続で改善した。 伸び率は、10 年 1 月以来 4 年ぶりの高さ。 4 月の消費税増税をにらんだ駆け込み需要により、生産、販売などが軒並み好調だった。 (jiji = 3-7-14)