���쏤�@��Q�҂Ɂu�K�������v�@4 ���~���\�e�^�ő{��

���쏤�@�̔�Q�ɑ����Ĕ�����̂��Ȃ��y�n�������l�ɑ��A�u�K�������v�Ȃǂƌ����Ď萔�����ڂŋ������܂�������Ƃ��āA�ޗnj��x�� 14 ���A���s������̕s���Y��ЂƊW�ґ�Ȃǖ� 30 �J�������\�Ȃǂ̗e�^�ʼnƑ�{�������B�@���x�́A���̉�Ђ�����֓��𒆐S�ɐ�l�ȏォ�瑍�z�� 4 ���~�����܂�������Ƃ݂Ă���B�@�������ɏ]�ƈ� 1 �l�e�^�Ȃǂőߕ߂�����j���B

�{���W�҂ɂ��ƁA���̉�Ђ̏]�ƈ��́A���쏤�@�̔�Q�ɑ��������Ƃ̂���ޗnj����̒j���Ɂu�����̎��{�����{�̓y�n���������Ă���B�@300 �� - 500 ���~�ŕK�������B�v�Ȃǂƌ����A�����Ȃǂ̎萔�����ڂŒj�����琔�\���~�����܂�������^����������Ă���B

���������Z���^�[�i�����j�ɂ��ƁA�قډ��l�̂Ȃ��y�n�킳�ꂽ���쏤�@�̔�Q�҂��A�Ǘ���Ȃǂ̖��ڂŋ������܂��Ƃ�ꂽ��A��������ƌ����ĕʂ̓y�n�킳�ꂽ�肷���Q�̑��k���}�����Ă���B�@�e�n�̏�����Z���^�[�ɍ�N�x��ꂽ���k�� 1,044 ���ʼnߋ��ő��ŁA���k�� 8 ������ 60 �Έȏ�̐l���炾�����Ƃ����B�@���������Z���^�[�̒S���҂́u������̕t���Ȃ��y�n���c���Ďq�⑷�ɖ��f�����������Ȃ��A�Ƃ�������҂̏ł�ɂ�����ł���̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���B (asahi = 5-14-14)

���d�����A���ꔲ���S���ō��Ɂ@�������̌�̒l�グ����

�����d�͂̉ƒ�����d�C������ 6 ���A����d�͂��đS���ōł������Ȃ�B�@�����̉���͔��d��d�̔�p�������݁A�������Ȃ����Ƃ���A����܂Ŗ{�y��� 1 - 2 �����������B�@�������A������ꌴ�����̌�̒l�グ�ō����k�܂����B�@�ƊE�W�҂́u�{�y�Ɖ���̗������t�]����̂́A���������Ƃ��Ȃ��v�Ƌ����B

�d�� 10 �Ђ����\���郂�f���ƒ�� 1 �J���̗������A�����V�����W�v�����B�@���d�� 6 �����́A�O����� 26 �~���� 8,567 �~�B�@9 �~������������d�͂� 8,558 �~���������B�@�������̑O�� 2011 �N 1 �����݂�ƁA���d�� 98% ���Η͂Řd�����ꂪ 7,270 �~�ƑS���ōō��������B�@����ŁA�����̔䗦���� 3 �����������d�́A������ 14% ���� 6,257 �~�B�@10 �Ђ̒��� 3 �ԖڂɈ��������B (���ؐ^��A���쓧�Aasahi = 5-11-14)

�����͗��Ă�ƒN�����߂��@�|���V�F�肪�����f�U�C�i�[

���E��s�̂������[�J�[�̘V�܁u�~�h���v�������A����E�L�c�Ă̂������āuNAMI �i�Ȃ݁j�v�������B�@�C�̔g���C���[�W���A�����𐅕��ɑ}���Ďg�����j�[�N�ȃf�U�C���������B�@�t�F���[����|���V�F�̃f�U�C���Œm���鐢�E�I�H�ƃf�U�C�i�[�A���R���s���肪�����B�@���� 30 �{�t���ŁA�ō��� 5,400 �~�B�@�S���̕���X����E�~�c�̍�_�S�ݓX�A�����E�V�_�̔�����ۂȂǂň����Ă���B�@�₢���킹�͔~�h�� (072�E229�E4545) �ցB (asahi = 5-8-14)

�X�C�Z�����j���ƊԈႦ�H���Ł@���� 5 �l�A�͐�~�ō̎�

�������q���ۂ� 5 ���A�֎s���̉�Ђ̏]�ƈ� 5 �l���X�C�Z���̗t���j���ƊԈႦ�ĐH�ׁA�H���ł̏Ǐ�ŕa�@�ɉ^�ꂽ�Ɣ��\�����B�@������������Ɍ������Ă���Ƃ����B

5 �l�� 28 - 35 �̏����ŁA4 �� 27 ���ɓ��s�˓c�̒��ǐ�̉͐�~�ŃX�C�Z�����̎悵�A4 ���ߌ� 7 ���ɉ�Ђ��u�߂ĐH�ׂ��Ƃ���A10 - 20 ����ɓf���C�Ȃǂ̏Ǐ�ŋ~�}�������ꂽ�Ƃ����B�@�֕ی������Ǐ��c���Ă����A������A��H�ɂ��H���łƒf�肵���B�@�X�C�Z���̓A���J���C�h�Ƃ����L�Ő������܂݁A���M���Ă��������Ȃ��Ƃ����B (asahi = 5-6-14)

���s�̋��H�A�ʏ��Ȃ��u�[�C���O�@�������݉̊w�Z��

���w 1 �N����Ώۂɏt����X�^�[�g�������s�̑S�����H���h��Ă���B�@�u����������ƐH�ׂ邱�Ƃ��w�́A�̗͂����コ����i�����O�s���j�v�Ƃ��ăJ�����[��o�����X�ɍl�������u�d�o���ٓ��v��z���Ă��邪�A�u�ʂ����Ȃ��v�Ƃ̐������o�B�@�l�����傫���̂ɁA�S�����ʂł������Ȃǂ��ł��Ȃ����߂��B�@���Ȃ��������߁A���ɂ���̎������݂���ʂɔF�߂�w�Z���o�n�߂��B

�� ����Ȃ� �c ���ɂ��莝�Q������w�Z��

�u���їނ̂ݎ������݂������܂��B�v�@���s�k���̒��w�Z�� 4 �����{�A�ʂ�����Ȃ��Ƃ̔ᔻ�ɉ�����A����[�u��������B�@�Z���́u�s����������q�������B�@�w���߁x�A�w�䖝����x�ƌ��������ł͔[�����Ȃ�����B�v�Ƙb���B (��{�P���Aasahi = 5-5-14)

�U�荞�ߍ��\�̔�Q �ň�����y�[�X

�u�U�荞�ߍ��\�v�̔�Q�z�́A���Ƃ��ɓ����Ă��炷�ł� 130 ���~���A�ߋ��ň��ƂȂ������N������y�[�X�ő����Ă��邱�Ƃ�������܂����B�@�x�@���̂܂Ƃ߂ɂ��܂��ƁA���Ƃ��ɓ����Ă��� 3 �����܂ł́u�U�荞�ߍ��\�v�̔�Q�z�͑S���� 130 �� 3,486 ���~�ɏ��܂����B�@�N�Ԃ̔�Q�z���ߋ��ň��� 486 ���~�ƂȂ������N�̓��������� 37 ���~�����Ă��܂��B

���̂����A���Ƃ���Q���}�����Ă���̂͐g�Ɋo�����Ȃ��L���T�C�g�̗��p�����Ȃǂ̎x���������߂�u�ˋ��v�ŁA26 ���~�]��Ƌ��N�̓���������� 16 ���~�������ق��A�����J����Ѝ̍w���Ȃǂ��u���Z���i���\�v�� 43 ���~�]��Ƌ��N��� 8 ���~�����܂����B

�܂�����ʂł́A���N�}��������Q�҂̎����K��Č����ڎ��ƍs���ˑR�ł������A���ł����q�ȂǂɂȂ肷�܂��u�I���I�����\�v�ł́A���������ɗ����P�[�X�������A�_�ސ�A��t�A��ʂ� 1 �s 3 �������� 7 �����߂܂����B�@����A���^�[�p�b�N���z�ւŌ����𑗂点�������A����ȊO�̂��ׂĂ̓s���{���Ŋm�F���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�@�x�@���́A�u�����𑗂��Ăق����v�Ƃ����d�b�ɂ͐�ɉ������A�����Ɍx�@�ɘA������悤���ӂ��Ăт����Ă��܂��B (NHK = 5-2-14)

LGBT �ւ̗������߃p���[�h�@���{���b�������Q��

���Y�r�A����Q�C�A�����ꐫ��Q�Ȃ� LGBT �̐l�����ւ̗��������߂�p���[�h�� 27 ���A�����s�̑�X�،������ӂł������B�@�u���Ȃ��̗F�����ɂ� LGBT �͂��܂��v�Ȃǎv�������߂����t���������{�[�h��A���̑��l�����ے�������F�̊����f���A�� 3 ��l���a�J��\�Q���̔ɉ؊X��������B�@���N�́A�Z�N�V���A���}�C�m���e�B�[�i���I�����ҁj�ɂ����{���̃p���[�h���� 20 �N�̐ߖڂɂȂ�B�@�v�l�̈��{���b�����A��Ƃ̉����m��������Q�������B

�����s�ɏZ�ޗ������҂̏��� (19) �́A�����̗��l�ƎQ���B�@�u��������@���ŔF�߂Ăق����v�ƌ�����B�@��������j���ւ̐��]����p���A���ʕύX��\�����̉�Ј� (27) �́A�u���ʂ�ς�����̂͐��҂̂������B�@�Y��ł���l�͂܂��吨����B�@�������͂ɂȂ肽���B�v�Ƙb�����B

�d�ʑ����� 2012 �N�����ɂ��ƁA���l�� 7 ���l�̂��� LGBT �̊����� 5.2% �������B�@�p���[�h�́A���I�����҂ɂ������Â��� 5 �� 6 ���܂ŘA���J���u�������C���{�[�E�C�[�N�v�̈�B�@2 �N�ڂ̍��N�́A�̎� MISIA �������\���O������B�@�f��Ձi29 ���j��q�ǂ������ւ̌��J���Ɓi5 ���j�ȂǁA��N�̔{�ɂ������ 50 �̃C�x���g������B�@�����ꐫ��Q�Ő��ʂ���������j���ɕύX���A��O�Ғ̐��q�ōȂƂ̊ԂɎq�����������j���̍u�`������i4 ���j�B�@��N 12 ���A�ō��ق͂��̒j����@�I�ɕ��e�ƔF�߂��B

�� �u���ʂłȂ�������Љ�Ɂv

�u�E�\�͂������Ȃ�����ǁA�����Ȃ��B�v�@�u�������J�����B�@��l����Ȃ��Ƃ킩�����B�v�@�u���ʂłȂ��A���̐l���݂āB�v�@�u������O�̂��Ƃ�����̂ɕǂ�����B�v�@27 ���� LGBT �p���[�h�B�@�v���v���̑����ŁA���ꂼ��̎v�������ɁA�Q���҂͊X��������B

�u�ڂ���͂������łɈꏏ�ɐ����Ă���v�Ə����ꂽ�{�[�h�������������s�̕����{�ݐE���J�R�L���� (44) �́A�������҂��ƃJ�~���O�A�E�g���Ă���B�@�u�l�̑O�ł��A�i�Q�C���j�o�J�ɂ����悤�Șb��ŏ����Ƃ�l������B�@�l�����̂悤�Ȑl�̑��݂��ӎ�����Ă��Ȃ��̂��Ǝv���B�v�Ƙb���B�@�ꏏ�ɎQ�������p�[�g�i�[�̋��� (22) �́A�����ꕔ�̗F�l�ɂ����ł������Ă��Ȃ��B�@�u�������҂Ȃ̂��ƕ�����邱�Ƃ��悭���邪�A����ނ�ɂ����������Ȃ��B�@�E�\�͂������Ȃ�����ǁA�����Ȃ��B�v

���F�̃Z�~�����O�̂�������������s�̑�w�� (21) �́A���̓����߂ăX�J�[�g���͂��ĊX��������B�@�j���ł��鎩���̑̂� 5 ���납���a���������Ă����B�@�����͎����̕����ł����ł��Ȃ������B�@�u�������J�����B�@���Ԃ��������āA��l����Ȃ��Ƃ킩�����B�@�����̐l�����U���Ă��ꂽ��n�C�^�b�`�������肵�Ă���āALGBT ���ǂ����ɊW�Ȃ�������������Ɗ����܂����B�v

�L�������L���s���痈����w�R�N�� (20) �́A�u�S�͒j���ł��鎩���𗝉����Ă����̂́A���i�͂����ꕔ�B�@�����C�����ŕ������Ԃ�����Ȃɂ��āA���ꂵ�������B�v�Ƙb�����B ���Z�̃Z�[���[�����J���Ŏd���Ȃ��A�u���ʂ����Ԃ��Ă���C���������B�v�@�A�E������O�ɁA�J�~���O�A�E�g���邩�A�Љ����Ă���邩�A�s�������B�@�u���ʂłȂ��A���̐l�l�����Ă��炦��Љ�ɂȂ��Ăق����v�Ƙb���B

���Y�r�A���J�b�v���̎��䕑�Ԃ��� (27) �Ɖ��c�ĊG���� (27) �́A��N 6 ���ɓ����s���Ō��������������B�@�����@�I�ɂ͓����̌����͔F�߂��Ă��Ȃ��B�@���c����́u�Ƃ����ۂɁw�F�l�Ɠ����x�����ƂȂ�����A�ی��ɉƑ��Ƃ��ē���Ȃ�������A������O�̂��Ƃ�����̂ɂ������ǂ�����v�Ƙb���B�@���C���{�[�E�C�[�N�̃C�x���g�̈�Ƃ��� JR ����w�K�[�h���M�������[�� 5 �� 11 ���܂ŊJ����Ă���ʐ^�W�uLove is Colorful�v�ɁA2 �l�̎ʐ^���W������Ă���B (�c���z�q�Aasahi = 4-27-14)

�F�m�ǂōs���s���͂��o�A���� 9,607 �l�Ɂ@2012 �N

�F�m�ǂ������Ŝp�j�i�͂������j���A�Ƒ��炪�s���s���҂Ƃ��Čx�@�ɓ͂��o���l�̐����A2012 �N�ɑS���ʼn��� 9,607 �l�ɏ�������Ƃ��킩�����B�@9,376 �l�͓��N���ɋ��ꏊ���킩��A�唼�͖������������A13 �N�����_�Ŗ� 180 �l���s���s���̂܂܂��B�@25 ���̏O�@�����J���ψ���ŁA�x�@�������ȏ��c���i����j�̎���ɖ��炩�ɂ����B

�͂��o�����������̂́A���{�x�i2,076 �l�j�A���Ɍ��x�i1,146 �l�j�A���m���x�i735 �l�j�A�������x�i357 �l�j�A�x�����i350 �l�j�Ȃǂ������B�@12 �N�ɉ��������P�[�X�i11 �N�ȑO�̓͂��o���܂ށj�� 9,478 �l�ŁA�x�@���ی삵���̂� 5,524 �l�B�@���͂ŋA���ȂǁA�Ƒ����������m�F�����̂� 3,230 �l�������B�@�����A���݂��m�F�ł������ɂ͂��łɖS���Ȃ��Ă����l�� 359 �l�����B�@�͂��o���甭���܂ł̊��Ԃ́A�u�͂��o�����v���ł����� 6,263 �l�ŁA�u2 - 7 ���ځv�� 2,979 �l�������B (���R�֎q�Aasahi = 4-25-14)

�z�[�����X�A�S���� 7,508 �l�@���N 1 ���A�O�N�� 9% ��

�S���̃z�[�����X�̐��͍��N 1 �����_�� 7,508 �l�ŁA1 �N�O��� 757 �l (9%) �������B�@�����J���Ȃ� 25 ���A�������ʂ����\�����B�@�S�������͌�����͐�~�A�w�ɂȂǂ������̐E���炪���A�����Ă���B�@�������n�߂� 03 �N�ɂ� 2 �� 5,296 �l���������A���̌㌸�葱���Ă���B

�s���{���ʂōł����������̂͑��i1,864 �l�j�ŁA�����i1,768 �l�j�A�_�ސ�i1,324 �l�j�Ƒ����B�@�ޗǁA�����ł͊m�F����Ȃ������B�@���� 23 ��Ɛ��ߎw��s�őS�̖̂� 4 ���� 3 ���߂��B�@�z�[�����X�̌����ɂ��āA���J�Ȃ̒S���҂́u�A�J�x���⏄�k�Ȃǂ̑�̌��ʂ������x�o�Ă���̂ł͂Ȃ����v�ƕ��́B�@�����A�u�ڎ��őS�Ă̐l���m�F����̂͐�������v�Ƃ��b���A���Ԃ��ǂ��܂Ŕc�����Ă��邩�͂����肵�Ȃ��ʂ�����B (asahi = 4-25-14)

�u�c�q���@�v 0 �n�A�L�O��݂Ɂ@�V���� 50 ���N

�����Ȃ� 25 ���A���C���V������ 1964 �N 10 ���ɊJ�Ƃ��Ă��獡�N�� 50 ���N���}����̂ɍ��킹�A1 ��~�̋L�O��݂�o���Ɣ��\�����B�@��݂̕\�ʂ́A�u�c�q���@�v�̈��̂Œm��ꂽ����V�����u0 �n�v�ƕx�m�R�A���̐}�����J���[�ŕ`�����B�@���ʂ� 0 �n�𐳖ʂ���`�����f�U�C���ŁA�ׂ����a�����ނ��ƂŁA���˂����������F�Ɍ�������H���{���Ă���B�@����ŁA�������i�� 8,300 �~�i�ō��݁j�B�@���������� 5 �����B�@10 ������ɐ\�����ݎ�t���n�߁A12 �����딭������B (asahi = 4-25-14)

���Ō�̎x�o�u�ς�炸�v 66%�@���o�V�����_���� - 3 �������ł� 51%

���{�o�ϐV���Ђƃe���r�����ɂ�� 18 - 20 ���̐��_�����ŁA4 ���������ŗ��� 8% �ɏオ������A�ƌv�x�o�ɉe�����o�������Ɓu�ς��Ȃ��v�� 66% ���߁u�x�o�����炵���v�� 31% ��啝�ɏ������B�@���{���t�̎x������ 3 ���̑O������ 3 �|�C���g�������� 56%�A�s�x������ 3 �|�C���g�㏸�� 32% �������B

3 �������ł͏���Ō�̎x�o���u�ς��Ȃ��v�� 51% �Łu�x�o�����炷�v�� 44% �������B�@���łɂ���ď����}���铮���͌����Ă���Ƃ݂���B�@�Љ�ۏ�������m�ۂ��邽�߁A�ŗ��� 8% �Ɉ����グ�����Ƃ��u�]������v�� 52% �Łu�]�����Ȃ��v�� 39% �������Ă���B

2015 �N 10 ���ɗ\��ʂ�ŗ��� 10% �Ɉ����グ�邱�ƂɊւ��Ắu�^���v�� 32% �őO���� 3 �|�C���g�㏸�B�@�u���v�� 60% �� 4 �|�C���g�ቺ�����B�@�u���v�Ɠ������l�ɐ��{���ǂ��Ή����ׂ��������Ɓu�����グ��ׂ��łȂ��v���O��� 2 �|�C���g���� 51%�B�@�u������x�点��ׂ����v�� 3 �|�C���g�㏸�� 26% �ő������B�@�u�����グ�����������ׂ����v�� 4 �|�C���g�������� 19%�B

�����͓��o���T�[�`���S���̐��l�j����Ώۂɗ����ԍ��iRDD �����j�œd�b�Ŏ��{�����B�@�L���҂̂��� 1,640 ���т��� 1,021 ���̉��B�@���� 62.3%�B (nikkei = 4-20-14)

���@���@��

���œ����̐H�i�E�G�ݔ̔��z�� 25% ���A���̌�͋}�� = ����w��

�m�����n �̔����_���Ǘ� (POS) �f�[�^�𗘗p���A���X�̕���������c�����Ă���u������������w���v�ɂ��ƁA4 �� 1 �� - 7 ���̐H���i��G�݂̔��㍂�͂�������O�N��}�C�i�X 25% ���x�܂ŋ}���������A���̌�͋}���ɖ߂��ƂȂ��Ă���B�@���w�����J������������w��w�@�̓n�ӓw�����́A20 ������ɂ͑O�N��[���ɖ߂�̂ł͂Ȃ����Ƒz�肵�Ă���B

���̎w���́A�S�� 300 �X�܂̃X�[�p�[���疈���A�H���i��G�݂̉��i���W�v���A���i�Ɣ̔��ʁA���㍂�Ȃǂ��Z�o���Ă���B�@1 �X�܂����� 15 �� - 20 ���_�̐H���i�A�G�݂̃f�[�^�����W���Ă���A�r�b�O�f�[�^�𗘗p�������̖{�i�I�Ȍo�ώw�W�Ƃ��āA���{�E���₩������ڂ���Ă���B�@���̃f�[�^�ɂ��ƁA����ł����{���ꂽ 4 �� 1 ���́A���㍂���O�N��}�C�i�X 25% �܂ʼn��������B�@���̌�A7 ���ɂ͓� 7 - 8% ���x�܂Ń}�C�i�X�����k�����Ă���B

3% ���� 5% �ɏ���ł��オ���� 1997 �N�́A4 �� 1 ���̃}�C�i�X���� 15% ���x�ł��̌�A7 ������ 8 ���ɂ͑O�N��[���̐����܂Ŗ߂����B�@�n�Ӌ����́u97 �N�Ɣ�r����ƁA����͉�������͑傫�����A����͋삯���ݎ��v�̋K�͂��A97 �N�ɔ�ב傫���������Ƃ��e�����Ă���v�Ǝw�E����B

���w���̃f�[�^�ɂ��ƁA97 �N�̋삯���݂̓s�[�N���� 3 �����ɑO�N��v���X 60% ���x���������A����͓� 80% ���x�܂Œ��ˏオ���Ă����B�@����́A�߂�y�[�X���}�ł��邽�߁u4 �� 20 ������ɂ́A�O�N��[���̐����ɖ߂肻�����v�Əq�ׂĂ���B�@�n�Ӌ����ɂ��ƁA����َ̈����ɘa���܂ރA�x�m�~�N�X���ʂȂǂɂ���āA����ҐS�������߂ɌX���Ă���X���������u4 ���ȍ~�ɒl�オ�肷��Ƃ̎v�f���A97 �N�������߂ɏo�ċ삯���݂̋K�͂��傫���Ȃ�A���̔������傫���Ȃ��Ă���\��������v�Ƃ����B

���̋��C�̐S���́A���w���̉��i�i1 �T�ԕ��ρA�Ŕ����j�ɂ�������A3 �����ɐڋ߂���ƑO�N��}�C�i�X 1% �߂��܂ʼn������Ă������A4 �� 1 ���ȍ~�ɋ}���ɏ㏸�B�@7 ���ɓ� 0.7% �܂ŏオ�����B�@���̓_�ɂ��āA�n�Ӌ����́u3 �� 31 ���܂ŏグ���ɂ����X�����A�ŗ������グ�ƂƂ��ɉ��i���グ�铮���ɏo���ƌ����邾�낤�B�@���������łȂ��A���ӂ̓X�����l�ɋ��C�̉��i�ݒ�����Ă���Ƃ��낪�����A�����������ʂɂȂ����̂ł͂Ȃ����B�@����̓Z���`�����g�������Ƃ������Ƃ��A�������������������v�Ƙb���B

�����A���̌�͏㏸�����ቺ�X���������A14 ���͓� 0.05% �܂ŏグ�������k����Ă���B�@�n�Ӌ����́u���C�̉��i�ݒ�̌��ʁA����s���ɕω��������āA���i��������Ȃǂ̓������o�Ă���\��������v�Ɛ�������B�@�����A����͑����ēX���̃Z���`�����g�����߂ɂȂ��Ă���\��������u��X�A���i������ 1 ��A�オ��\�����ے�ł��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B (�c����F�AReuters = 4-17-14)

�ԈႦ�₷�����p��A����ʼn���@������ HP

�u��s���v��u�C���u���Ȃ��v�Ƃ������A�{���Ƃ͈Ⴄ�Ӗ��Ŏg���邱�Ƃ��������p���������铮��������쐬���A18 ������z�[���y�[�W�Ō��J����B�@1995 �N�x������{���Ă���u����Ɋւ��鐢�_�����v�̌��ʂ����L���m���Ă��炤�̂��_���ŁA���N 2 ���܂Ō� 2 �A�V�������t���Љ��B

18 ���ߌ�Ɍ��J���鏉��́A�u��s���v�ɂ��Ă̖� 4 ���̓���B�@�{���́u�{�l�̗͗ʂɑ��Ė�ڂ��y�����邱�Ɓv�����A�u��ڂ��d�����邱�Ɓv�ƍl����l�������B�@2012 �N�x�̒����ł́A�u�y������v�Ɠ������l�� 41.6% �ŁA�u�d������v�� 51.0% �������B�@����ł͖{���̈Ӗ��̏Љ�ƂƂ��ɁA�Ӗ������Ⴆ���ꍇ�̍s���Ⴂ�̗�Ȃǂ��Љ�Ă���B

�����̒S���҂́u�ǂ�ȍs���Ⴂ�������邩��̓I�ɃC���[�W���Ă��炦��̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���B�@����A�u�C���u���Ȃ��v�ȂǁA����܂ł̒����̌��ʁA�����̈Ӗ��Ŏg���邱�Ƃ����� 20 �̊��p��Ȃǂ�I�сA������ 1�A�� 3 ���j���Ƀz�[���y�[�W�ɂ���u���ƂΐH���ւ悤����!�v�Ō��J���Ă����B (����T��Aasahi = 4-19-14)

��ѐ� GW�AJR �̗\�� 6% ���@�q��e�Ђ͏���

JR �ƍq��e�Ђ� 18 ���A�S�[���f���E�C�[�N�i25 �� - 5 �� 6 ���j�̗\��\�����B�@�O�����u��ѐv�̉e���ŁAJR ���q 6 �Ђ� 17 �����_�� 274 ���ȂƑO�N�� 6% ���B�@����A�q��͍����E���ې��Ƃ������Ƃ����B�@����ł̉e���́AJR �k�C���������u�݂��Ȃ��v�Ƃ��Ă���B

JR �����{�ł́A�����ō��������̏H�c�V�����u���܂��v���O�N������A����V�����u�����܁v�̐V�^�ԗ��uE7 �n�v���D���B�@�Վ���Ԃŕ�������Q����}�u�����ڂ́v���قږ��܂����B�@JR ���C�́A5 �� 6 ���ɓ��C���V�����ʼnߋ��ő��� 415 �{���^�s����B�@JR �k�̗\��Ȑ��͑O�N�� 22% ���ŁA�\�͉ߋ� 10 �N�œ����{��k�Ђ������� 2011 �N�Ɏ����ŒႭ�A�����������̂�s�ˎ��ɂ��q��������ł̉e��������Ƃ݂Ă���B

���ې��͑O�N��œ��{�q�� 9.4% ���A�S���� 15.9% ���ƍD���B�@�x�g�i����t�B���s���Ȃǂ̃A�W�A��A�n���C�Ȃǂ̃��]�[�g�n���l�C���W�߁A�����A�؍����X���ɂ���B�@�������͓��{�q�� 1.9% ���A�S���� 2.7% ���B�@��B���ʂŋA�ȁE�ό��̎��v�������Ƃ����B�@�A�Ȃ◷�s�Ȃǂł̏o���� U �^�[���̃s�[�N�͂��ꂼ��AJR�E�q��Ƃ� 5 �� 3 ���A�� 6 ������ƂȂ��Ă���B (�y�����Aasahi = 4-19-14)

���@���@��

���N�� GW�A�l�C�͋ߏ�@�i�C�Ŕ�ѐΌ^�ł��D��

���N�̃S�[���f���E�C�[�N�͌i�C����グ��w�i�ɁA���܂肪���̗��s�ɏo������l���ߋ� 3 �Ԗڂɑ������Ƃ����������B�@JTB �� 4 �� 25 �� - 5 �� 5 ���̗\��Ȃǂ����ƂɁA���s�����̌��ʂ����܂Ƃ߂��B�@�����т̈�������A�ߏ�̊ό��n���l�C�Ƃ����B

�����E�C�O�����킹�A1 ���ȏ�̗��s�ɍs���l�� 2,243 ���l�ɂȂ錩�ʂ����B�@���N�̘A�x�́A4 �� 27 ���̓��j�̂��ƁA�Ηj���ɏj�������܂�u��ѐΌ^�v�B�@�����̋x�݂����ɂ����A5 �� 3 ������� 4 �A�x�ɗ\�W�����Ă���B�@�������s�� 2,196 ���l�ŁA�ߋ��ō��������O�N���� 3.6% �������B�@3 ���ɓ��{��̍��w�r���u���ׂ̃n���J�X�v���J�Ƃ��������ʂ�A���ؗ�ԁu�ȂȂ��v����L�����u���܃����v�Œ��ڂ��W�܂�����B�Ȃǂ��l�C�Ƃ����B

�C�O���s�� 47 ���l�őO�N�� 11.4% ���B�@�A�x�̒Z�������N�͐l�C�̉��B��n���C����킷�����A��p�� 5.3% �L�т��B�@�����ߏ�ł��W���������Ă���؍��� 23.7% ���A������ 11.7% ���Ƒ傫���������B�@JTB �L��́u����łɂ��ߖ�u���������Ă��A���グ�����s���㉟�����Ă���v�Ƃ݂Ă���B�i�y���V���Aasahi = 4-5-14)

���ݕs���̎q�ǂ��A���Ԕc���ց@���J�Ȃ������v��

���c�����f���Ȃ��Ȃǂ̗��R�ŁA���݂���ۂ��s�����m�F�ł��Ă��Ȃ��q�ǂ��ɂ��āA�����l���Ȃǂ̑S�������ɏ��o���B�@�����J���Ȃ� 15 ���A�s�����ɒ�����v���������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�@�����s�҂̋�������邽�߁A���Ԃ�c�����������ő����������l���B�@�Ă���Ɍ��ʂ����\����\�肾�B

���ׂ�̂́A�Z����{�䒠�ɓo�^����Ă���̂ɓ��c�����f���Ă��Ȃ�������A�c�t����ۈ珊�A�w�Z�Ȃǂɓr�����痈�Ȃ��Ȃ����肵�āA5 �� 1 �����_�ŕی�҂ƘA�������Ȃ� 18 �Ζ����̎q�ǂ��̐��B�@���J�Ȃ͑Ή����@�ɂ��Ă��A�e�s�����ɕ����߂Ă���B

�q�ǂ���e�ƘA�������Ȃ��ꍇ�A�����̂́A�����蓖�̎Ȃǂׂ�A�������k����w�Z�ƘA�g���Ď����K�₷��A�Ƃ������Ή����Ƃ�̂���ʓI�B�@�������l�s�ŏ��w�Z�ɒʂ��Ă��Ȃ�������������e�̌���������̒j����\�s���ĖS���Ȃ������N�̎����ł́A�]�����J��Ԃ��Ă�����q�̏������̂����߂��A�s�҂�h���Ȃ������B (���R�֎q�Aasahi = 4-16-14)

�m�O�J�v�Z���A�����̎g�����@�V���A���쏜�Ɋ��p

���Ă̓I���W�����̕K���i�������u�m�O�v�B�@���ɓ����ƓƓ��̋�݂ƍ�������F�̏��������A�~���g�َq�Ɏ���đ���ꂽ�B�@�V�܂̐X���m�O�i���s�j�́u�E��݁v�ł����ȍ��ł����B�@���̒��̈ꗱ�����A�ӊO�Ȍ`�ʼnԊJ���Ă���B

���́u�ꗱ�v�́A30 �N�قǑO�ɊJ�������J�v�Z���Z�p���B�@�����n�������t�������ȃJ�v�Z���ɕ����߂��m�O���o�����B�@���܂蔄��Ȃ��������A���̋Z�p�͊���̏���L���Ă���B�@���a 0.5 �~���̃V���A���̗��ɂ�������ȃJ�v�Z���B�@�V���A������Ă悤�ƂȂߎn�߂�ƁA�����n���Ē�����E���܂����ݏo���B (���R����Aasahi = 4-8-14)

�������A���E 3 �� = ���ȊO�̗͑��� - ���ے���

�o�ϋ��͊J���@�\ (OECD) �� 1 ���A2012 �N�̍��ۊw�K���B�x���� (PISA) �ŁA�������������ɂ͕�����Ȃ����G�Ȗ����A�m����Z�\�����p���ĉ������Ƃ���u�������\�́v����̌��ʂ����\�����B�@���{�͕��ϓ��_�� 552 �_�ŁA�e�X�g���� 44 �J���E�n�撆 3 �ʂ������B

��ʂ̓V���K�|�[���ŁA2 �ʂ͊؍��B�@���\�ς݂́u�lj�́v�A�u���w�I���p�́v�Ȃ� 3 ����� 1 �ʂ�Ɛ肵����C�� 6 �ʂ������B�@�e�X�g�̓R���s���[�^�[�����ŁA���� 181 ���Z�� 1 �N���� 6,300 �l���Q���B�@�|�����{�b�g�������A�j���[�V���������ċK������������A�w�̎��������@�̉�ʂ𑀍삵�Ďw���ʂ�̐ؕ������肷��ȂǁA���Ȃ̒m�������ł͓����ɂ�����肪�� 20 ��o���B (jiji = 4-1-14)

�d�C�E�K�X�A5 ������啝�l�グ�@09 �N�ȗ��̍ō��z��

���d�� 10 �ЂƃK�X 4 �Ђ� 28 ���A5 ���̓d�C�E�K�X�����\�����B�@����ł�A�R�����i�������Ȃ����e���ő啝�l�グ�ƂȂ�A�S 14 �Ђ����̗����Z��̎d�g�݂��n�߂� 2009 �N 5 ���ȗ��̍ō��z�ƂȂ�B�@�グ�����ő�̓����d�͂ł́u���ϓI�ȉƒ�v�̗����� 4 ����� 430 �~���� 8,541 �~�ƂȂ�A���߂� 8,500 �~����B

�S�Ђ�����Ă̒l�グ�� 4 �J���A���B�@�d�͂� 4 ���ɔ�� 322 - 430 �~�A�K�X�� 199 - 279 �~�Ƒ啝�ɏオ��B�@�����A���A�����A����� 4 �d�͂� 8 ��~��ƂȂ�B

����ŕ�����悹�����͓̂d�́A�K�X�Ƃ� 4 ���Ɏg�����������j���Đ�������� 5 ��������B�@���̉e�����ł��傫���B�@�t���V�R�K�X (LNG) �̗A�����i���オ�������̒l�オ�������B�@�d�͂́A�Đ��\�G�l���M�[�y�����邽�߂ɓd�C�����ɏ�悹�����u���ۋ��v���A���̕��� 108 �~���� 225 �~�ɔ{������e���������B (asahi = 3-29-14)

���@���@��

�d�C�E�K�X�����A4 ���͉ߋ��ō������@LNG ������

�d�� 10 �ЂƓs�s�K�X��� 4 �Ђ� 27 ���A4 ���̓d�C�E�K�X�����\�����B�@�t���V�R�K�X (LNG) �Ȃǂ̗A���R���̉��i�������Ȃ������߁A�S�Ђ� 3 �J���A���̒l�グ�ƂȂ�B�@�����K�X�������S�Ђ̗������ߋ��ō��z�ƂȂ�B (asahi = 2-27-14)

���{�� 6 ���A���l�n��Ɂ@2050 �N�A�����Ȏ��Z

���y��ʏȂ� 28 ���A2050 �N�ɂȂ�ƁA�l�������œ��{�̍��y�̖� 6 �������l�ɂȂ�Ƃ������Z�\�����B�@���܂������l�n�悪 2 ���߂��L����B�@�����������Z������̂͏��߂ĂŁA�����Ȃ͍��Ă��߂ǂɐl�������ɔ��������y�����̊�{���j���܂Ƃ߂�B

���{�̖ʐς͖� 38 �������L�����[�g������B�@�����Ȃ͂���� 1 �����L�����[�g�����Ƃɖ� 38 ���u���b�N�ɕ����A���ꂼ��̐l�����ڂ��v�Z�����B�@���̌��ʁA���͖� 18 �������L�����[�g���ɐl���Z��ł��邪�A50 �N�ɂ͂��� 2 ���Ől�����Ȃ��Ȃ�A6 ���Ől���������Ɍ���Ƃ����B�@���l�̒n��͑S�̖̂� 53% ����� 62% �ɍL����v�Z���B

�����Ȃ͎��Z�Ɋ�Â��A����̍��y�����̊�{���j�������u���y�̃O�����h�f�U�C���v�̍��q���������B�@�n���Ȃǂł͋��_�ƂȂ�n��ɐ����ɕK�v�ȋ@�\�ƏZ�����W�߂ăR���p�N�g�Ȓ�����邱�Ƃ�A�����A���A���É������j�A�V�����łȂ��ō��ۋ����͂����߂邱�ƂȂǂ������B (��I���Aasahi = 3-29-14)

�����m�}�T�o�����@�����ʁA12 �N�Ԃ� 11 �{

���l�ȂǂŌ������Ă������{�ߊC�̑����m�̃}�T�o�̎����ʂ��A��N 167 ���g���ƂȂ�A�O�N�� 1.5 �{�A�ǂ�ꂾ���� 2001 �N�� 11 �{�ɂ܂ŕ��������Ƃ݂��邱�Ƃ����Y���������Z���^�[�̕��͂ŕ��������B�@1985 �N�ȗ��̐����ŁA�x���Ȃǂ̑���������Ƃ����B

�����m�̓��{�ߊC�̓}�T�o�̎�v����ŁA���l���s�[�N������ 78 �N�̎����ʂ� 474 ���g���������B�@�C�̊��ω��� 80 �N�ォ�猸���A���l�������A2001 �N�ɂ́A�s�[�N���� 3% �� 15 ���g���܂Ō����Ă����B�@�s�[�N���̋��l�ʂ� 142 ���g���ŁA���݂̍����S����̋��l�ʂ� 4 ����ɑ��������^�����������B (���썄�Aasahi = 3-29-14)

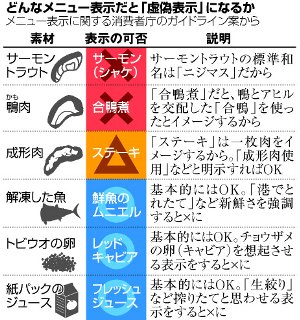

�T�[�����g���E�g�g�p�Łu�T�P�فv OK�@����Ғ����w�j

����Ғ��� 28 ���A�z�e����S�ݓX�Ȃǂ̗������j���[�ő��������H�ދU�����ĕ\���̃K�C�h���C�������A���\�����B�@�ǂ�ȕ\�������ɂȂ邩�����ꓚ�`���Ŏ����Ă���B�@��N���Ɍ��Ă����\�����ۂɁA�O�H�ƊE����u�������������˂Ȃ��v�Ɣ����������ƂȂǂ��l�����đ啝�ɉ��M�C�����A�T�[�����g���E�g�́u�T�P�ٓ��v�A�A�C�K���́u����i�����Ȃ��j�v�͖��Ȃ��Ɩ��L�����B

�K�C�h���C���́A�i�i�\���@���ւ���u�D�nj�F�i���ۂ����������ǂ����̂ƌ��������j�v�ɂ�����\��������������̂��B�@35 ���ڂ�݂������ꓚ�ł́u�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɖ��ƂȂ�̂��v�Ɩ`���Ŗ₢�����A�u�D�nj�F���ǂ����͗����������łȂ��ʐ^�Ȃǃ��j���[�S�̂�����ہE�F������ɔ��f����v�Ƃ����l�������������B (����_���Aasahi = 3-28-14)

���@���@��

�V���P�� �� �T�[�����g���E�g��?�@�H�ޕ\�����i���Ŕg��

�V���P�ٓ����T�[�����g���E�g�ٓ���?�@���j���[�ƈقȂ�H�ނ��g���u���U�\���v���ŁA����Ғ����������K�C�h���C���Ă��g����L���Ă���B�@�Ĕ��h�~�Ɍ����ĐH�ޖ��̕\�������i���������A����̈ӌ������ɋ}�����炦�������߁A�O�H�ƊE�́u�������������˂Ȃ��v�Ɣ������Ă���B

�i�i�\���@�́A���ۂ�蒘�����ǂ����̂��Ƒ����ĊԈ�����F����^���邱�Ƃ��ւ��Ă���B�@�������A����܂ł͋�̓I�Ȋ�����m�łȂ��A���U�\�����ɂȂ������B�@���̂��߁A����Ғ��͓��@�̃K�C�h���C���ĂŁA���j���[�ɐH�ޖ�����萳�m�ɕ\�����邱�Ƃ�ł��o�����B�@�X��q����ґ��� 16 ���A�u�H�ދU�������A����҂̊Ԃɕ\���ւ̋^�O������B�K�C�h���C���Œ�߂邱�Ƃ͂����������Ă��炢�����v�Ƌ��������B (asahi = 1-19-14)

�Љ�S�́u�����v 60.8% �ōō��@���t�{����

���݂̎Љ�ɑS�̂Ƃ��Ė������Ă���l�� 6 ����������ŁA�O�삪���������Ɍ������Ă���Ɗ����Ă���l�� 4 ���߂��ɏ���Ă��邱�Ƃ��A���t�{�̒����ŕ�����܂����B�@���t�{���s�����u�Љ�ӎ��Ɋւ��鐢�_�����v�ɂ��܂��ƁA�Љ�S�̂ɂ��āu�������Ă���v�Ɠ������l�� 60.8% �ƁA�����������������܂� 6 ��̒����ōō��ɂȂ�܂����B�@���݂̐������u���a���v�Ɗ����Ă���l�� 62.9% �ƁA15 �N�O�ɓ���������n�߂Ĉȗ��A�ō����L�^���܂����B

���̈���ŁA���������Ɍ������Ă��镪��͉����q�˂��Ƃ���A�u�O���v���������l�� 38.4% �ƁA�u���̍����v��u�ٗp�E�J�������v�Ȃǂ�}���ăg�b�v�ɂȂ�܂����B�@�ǂ������Ɍ������Ă��镪��ł́A�u��ÁE�����v��u�Ȋw�Z�p�v�Ɏ����ŁA�u�i�C�v���������l�����N�� 11.0% ����{������ 22.0% �ɂȂ�܂����B�@�܂��A���N�̒����ʼnߋ��ō����L�^�����u�����S�v�ɂ��ẮA����� 55.3% �ƁA�O���� 2.7 �|�C���g������܂����B (ANN = 3-22-14)

���H�A�����M�[�u���ՂȐ\������v�@�f�f����o�`������

�킸���ȃ~�X���q�ǂ��̖��ɒ��������˂Ȃ��A�w�Z���H�̃A�����M�[��B�@�e�����̂ł̃}�j���A���������ɂ́A�ی�҂��w�Z�ɑΉ������߂�O�ɁA������Ǝq�ǂ��ɐf�f��������悤�����_��������B�@�{���ɔz�����K�v�Ȏq�ǂ������ɂ߁A���ߍׂ₩�ȑΉ������悤�Ɩ͍��������B

�֓��n���̂���s�̒S���҂́A�u���ՂɃA�����M�[��\������ی�҂��E�����w�Z����������P�[�X������v�Ƒł�������B�@�s�͊w�Z������̗v�]������A�}�j���A�������߁A�Ή���]�҂ɂ͈�t�̐f�f���̒�o���`���Â�����j���B

���̎s�ł́A�}���ȃA�����M�[�Ǐ�ǂ��Ȃ��ȂǁA�Ǐy����ΐf�f���Ȃ��ŏ����H�Ȃǂ̑Ή�������Ă����B�@�����A�u2 �̎��Ƀs�[�i�c�N���[����H�ׂă_���������v�Ƃ��đΉ������߂�ꂽ�q�ǂ����A�A�����M�[�łȂ������P�[�X���������Ƃ����B (���m�b�q�A���˗C���Aasahi = 3-22-14)

��Q�Œʋ��w���A7.8 ���l�@���������A10 �N�Ŕ{��

���B��Q�Ȃǂňꕔ�̎��Ƃ�ʂɎ�ʋ��w���̎������k���A�S���̌��������w�Z�� 7 �� 7,882 �l���邱�Ƃ������Ȋw�Ȃ̒����ŕ��������B�@��N 5 �����_�̐l���ŁA10 �N�O�� 2.3 �{�B�@��Q�̔F�m�x�����܂�A�w���̎��g�݂��L���������ʂƓ��Ȃ݂͂�B

�ʏ�w���ɍݐЂ��Ȃ����Q�𗝗R�ɁA�ꕔ�Ő�勳����̎w������q�ǂ��ɂ��Ē����B�@�Z��ʂł́A���w�Z�� 7 �� 924 �l�i�O�N�x�� 5,468 �l���j�A���w�Z�ł� 6,958 �l�i�� 895 �l���j�ŁA���������w�Z�̑S�������k���� 0.8%�B�@�ʋ��w���̃R�}���́A�T 1 - 2 �R�}���S�̂� 82% ���߂��B

��Q��ʂł́A�@ �����Q 3 �� 3,606 �l�A�A ���� 1 �� 2,308 �l�A�B�w�K��Q 1 �� 769 �l�A�C ���ӌ��ב�������Q 1 �� 324 �l�A�D ���Q 8,613 �l - - �ȂǁB�@�ڍׂȎ�ʂŒ��n�߂� 2006 �N�x�ȍ~�A�A �` �D�̍��v�� 4.3 �{�ɂȂ�A�S�̐��������グ���B (���Y��Y�Aasahi = 3-22-14)

�����́u���߂Ɂv�@�s���������̔��ߎw�j�A�����f��

���t�{�� 11 ���A�s�������ЊQ���ɔ�����w�����o���ۂ̃K�C�h���C���̑f�Ă��܂Ƃ߂��B�@�u�y���ЊQ�x������\���ꂽ������߂���v�ȂNj�̓I�Ȕ��f���V���ɐ��荞�݁A�u��U��v�����ꂸ���߂ɏo�����Ƃ��s�����ɋ��߂��B�@2005 �N�ɒ�߂�ꂽ���K�C�h���C���͂����܂��ȋL�q�������A�s��������u�ǂ̃^�C�~���O�ŏo���悢�̂�������Ȃ��v�Ƃ̐����������Ă����B

����́A�J�ʂ�͐쐅�ʂȂNj�̓I����C�ۑ�ȂǂƑ��k���Ď��O�ɒ�߂Ă����悤�s�����ɋ��߁A�ЊQ���Ɋm�F���ׂ��C�ۏ��Ƃ��̌�������̓I�Ɏ������B�@���ւ̔����łȂ��A����� 2 �K�Ɉڂ邱�ƂȂǂ��u���v�ƐV���Ɉʒu�Â����B

���t�{�͐��Ƃ̈ӌ����������ō��N�x���ɐV�K�C�h���C�����܂Ƃ߁A�V�N�x���玎�s����B�@����̌�������Ƃ́A��N 10 ���̓����s�哇���i�ɓ��哇�j�̓y�Η���Q���Ďn�܂����B�@�����͏Z���ɔ������o�����߂̉J�ʊ�m�ɒ�߂Ă��炸�A�y���ЊQ�x����o������������o���Ȃ������B (asahi = 3-12-14)

AM ���W�I�AFM �g�œ��������ց@�����ȁA�K���ɘa���\

���W�I�� AM �����ŗ���Ă���ԑg��������Η��N���ɂ��AFM �g�œ�����������邱�ƂɂȂ����B�@���n��̉�����ЊQ���ʂ̑_�������A���W�I�ǂɂƂ��Ă͍������� FM �ɂ�蒮��҂𑝂₹��Ƃ������҂�����B�@���̃��W�I�Ɋւ���d�g���]���_���}����B

������b�̎���@�ցE�d�g�ė��R�c� 12 ���A���E�ЊQ��������ɁAAM �ǂɂ� FM �����̖Ƌ����o����悤�K���ɘa���邱�Ƃ�F�߂铚�\���܂Ƃ߂��B�@�������g���̑ш悪�L���邱�ƂŁA�����Ŏs�̂���Ă��邷�ׂẴ��W�I�Œ�����킯�ł͂Ȃ��B�@���W�I�ǂ͒��悪�\�ȃ��W�I�̑��Y�����[�J�[�ɓ���������ӌ����B (�ێR�Ђ���A����ʁAasahi = 3-12-14)

���j���[�s���\���̋K�������ց@�i�\�@�����Ă��t�c����

���{�� 11 ���A�O�H���j���[�Ȃǂ̕s���\���̋K������������i�i�\���@�����ĂƁA�����Ǝ҂ɂ�鍂��҂�̔�Q�h�~��荞����҈��S�@�����Ă��A��������t�c���肵���B�@���@�Ă͍��킹�ĐR�c�����B

�i�\�@�����ẮA�S���̃z�e����S�ݓX�Ȃǂő��������H�ނ̋��U�\�������A�Ǝ҂ɕs���\������߂�����[�u���߂��A����܂ł̏���Ғ��ɉ����ēs���{�����o����悤�ɂ���B�@�o�ώY�ƏȂ�_�ѐ��Y�ȂȂǂ̊����ɏ��NjƊE���A�w�����錠����t�^���A�Ǝ҂ɂ́A���j���[�Ȃǂ̕\����_�����镔����ӔC�҂�u���悤�w�j�ŋ`���t����B (kyodo = 3-11-14)

������]�A20 �㏗���� 76%�@10 �N�� 6 �|�C���g��

������]������ 20 ��̏����� 76% �ŁA10 �N�O��葝���Ă��� - -�B�@����Ȓ������ʂ������J���Ȃ� 6 ���A���\�����B�@���q����̎Q�l�Ƃ��邽�߁A���J�Ȃ͓����l���p�����Ē��ׁA������o�Y�Ȃǂ̏�ǂ����������Ă���B�@������\���ꂽ�̂� 2012 �N����n�߂������̏��N���̌��ʂ��B�@20 - 29 �̒j���� 3 �� 1 ��l������������B

�Ɛg�� 20 �㏗���Łu������]������v�Ɠ������l�� 76% ����A02 �N�̓��풲���Ɣ�ׂ� 6 �|�C���g�������B�@����A20 ��j���� 62% �ŁA10 �N�O�Ƃقڕς��Ȃ������B�@���J�Ȃ́u��������Όo�ϓI�Ȉ���ɂȂ���Ɗ����鏗���������Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ɛ������Ă���B�@�܂��Ɛg�̒j���Ɍ��ۂ��Ă���ِ��̗L����q�˂��Ƃ���A�u����v�Ɠ������̂͏����� 37%�A�j���� 26% �ŁA�������������B (asahi = 3-7-14)

�Ǝ��J���A���{�j���͍ŒZ�@OECD �����A1 ���� 2 ���@�m���E�F�[�� 3 ���� 1

�o�ϋ��͊J���@�\ (OECD) ���������A�j�����Ǝ��J���ɏ[�Ă鎞�Ԃ͓��{���Œ�x���Ƃ̒������ʂ��A8 ���́u���ۏ����̓��v��O�� OECD �� 7 ���܂łɔ��\�����B�@���C�^�[�ʐM�����B�@�������ʂɂ��ƁA���{�̏������Ǝ��┃�����Ȃǁu�����J���v�� 1 ���� 5 ���Ԃ��₷�̂ɑ��A�j���� 1 ���� 2 ���ɂƂǂ܂����B

�ł��u���͓I�v�������̂̓m���E�F�[�̒j���Ŗ� 3 ���ԁA������ 3 ���Ԕ����[�ĂĂ����B�@�Ǝ��J���ɍł������Ԃ��₵�Ă����̂̓g���R�̏����� 6 ���Ԓ��������B�@OECD �́u�����̃L�����A����ɔ����j���Ԋi���͂������Ək�܂��Ă��邪�A�ꕔ�̍��ł͂܂��傫�ȍ�������v�Ƃ��Ă���B�@2005 �N�ȍ~�A�� 2 ���l��Ώۂɂ����u���Ԃ̎g�����v���e�[�}�ɍs��ꂽ�������ʂ��瓾���f�[�^�Ƃ��Ă���B (kyodo = 3-7-14)

���E�̐�����A������ 6 �ʁ@��N 1 �ʂ�����P�A��� 14 ��

�y�����h���z �p���u�G�R�m�~�X�g�v�̒����@�ւ� 4 ���A���E��v�s�s�̐�������L���O 2014 �N�ł\�A��N 1 �ʂ̓����� 6 �ʁA��N 2 �ʂ̑�オ 14 �ʂƂȂ����B�@������ł������̂̓V���K�|�[���������B�@���������{�����u�G�R�m�~�X�g�E�C���e���W�F���X�E���j�b�g�v�́A�~���̐i�s�����{�̓s�s�̏��ʉ��P�ɂȂ������Ƃ��Ă���B�@���������Ɋւ��ẮA�H���i�̍������ڗ������Ƃ����B

2 �ʂ̓p���i�t�����X�j�A3 �ʂ̓I�X���i�m���E�F�[�j�A4 �ʂɃ`���[���q�i�X�C�X�j�Ƒ������B�@����A����������ꏊ�Ƃ��ẮA�����o�C�i�C���h�j��J���`�i�p�L�X�^���j�ȂǓ�A�W�A�̓s�s�����������B (kyodo = 3-4-14)

�u�@�\���v�A�u�~�j�T�C�Y�v�@��ؗ���h�~�ɐV���i���X

�����������Ԃ肾������A�̂ɂ悢���������������� - -�B�@����ȐV�����_�Y�����������ŏ��i������Ă���B�@���� 1 �l������̖�؏���ʂ͂��� 10 �N�Ԃ� 1 ������A��������͐�ׂ�B�@������n�ʂ����łȂ��A���q���⌒�N�u�����i����ɍ������V�i��Ő���Ԃ��˂炢���B

�T�J�^�̃^�l�i���l�s�j���������~�j���u�^�C�j�[�V���V���v�́A�� 1 �L���O�����ŕЎ�Ŏ��Ă�T�C�Y���B�@�ʏ�̔��͔����� 4 ���� 1 �ɐ��Ĕ����邪�A�~�j���͊ۂ��Ɣ̔��ł���B�@���ʂ̔��ɂ���Y�т̂悤�ȕ������Ȃ��A���ŃT���_�ŐH�ׂ���B�@���Ђ̓J���t�����[�Ȃǂł��~�j�i����J�����Ă���A�u��l��炵�ł��g���₷���A�V���Ȗ�Ƃ��Ē�Ă��Ă���v�Ƃ����B�@�傫���ƂƂ��ɁA�̂ɂ悢�����������u�@�\���v���J���̐V���ȃe�[�}���B (asahi = 3-1-14)

���̋@�����A���X 10 �~�A�b�v�ց@�R�J�E�R�[���ɒǐ���

4 ���̏���łɂ��킹�A�����̔��@�̈��ݕ��̑����� 10 �~�l�グ����錩�ʂ��ɂȂ����B�@16 �N�Ԃ�̒l�グ���B�@�������X�[�p�[�ȂǂƂ̉��i���͍L���邽�߁A�u���̋@����v������������\��������B�@�����ő��̓��{�R�J�E�R�[���O���[�v�� 27 ���A���ݕ��̑唼�� 10 �~�l�グ����Ɣ��\�����B�@350 �~�����b�g���ʂ� 120 �~���� 130 �~�ɁA500 �~�����b�g���y�b�g�{�g���� 150 �~���� 160 �~�ɂȂ�B

�唼�̎��̋@�͋@�B�̍\����A1 �~�P�ʂ̒l�グ���ł��Ȃ��B�@�S���i�� 10 �~�l�グ����ƁA�l�グ���� 6 - 7% �Ƒ��ŕ��������Ă��܂��B�@���̂��߁A���Ђ͈ꕔ�̏��i�͉��i�𐘂��u������A���e�ʂ𑝂₵���肷��B�@�d�q�}�l�[���g�����ꍇ�� 5 �~��������A�S�̂Ƃ��āu3% ���v����悹����Ƃ����B

���̋@�ŃV�F�A��ʂ̓��Ђ̕��j�ɁA���C�o���Ђ��ǐ�����\���������B�@�ƊE 2 �ʂ̃T���g���[�H�i�C���^�[�i�V���i���̏����O�N���В��͓����A�u���̋@�ł̔̔����i�́A�R�J�E�R�[���Ђɂ��킹�čl���Ă����v�ƋL�Ғc�ɖ��������B (asahi = 2-28-14)