アトピー:内服薬に道 京大グループが化合物確認

京都大医学部の椛島(かばしま)健治准教授(皮膚科学)らのグループは、異物侵入を防ぐ皮膚のバリアー機能を高めることでアトピー性皮膚炎を抑える効果が期待できる人工的な化合物を世界で初めて確認したことを、17 日付の米国アレルギー専門誌に発表した。 内服薬の開発に道を開くという。

皮膚表面の角質層が荒れるなどバリアー機能が低下すると、ダニやハウスダストなどの異物が侵入。 アレルギー反応で炎症が起き、アトピー性皮膚炎を発症する。 塗り薬のステロイド剤は、炎症を抑える効果がある。 近年、角質の基になるたんぱく質「フィラグリン」を作る遺伝子に異常があると、アトピーになりやすいことが分かってきた。 アトピー患者の約 30% に遺伝子異常があるという。 また、遺伝子異常がなくても、アトピー患者にはフィラグリンが少ないとされる。

研究グループは 1,000 種類以上の物質を、培養したヒトの表皮細胞に与える実験を繰り返した結果、「JTC801」という有機化合物がフィラグリン生成を増強させることを発見した。 アトピー性皮膚炎になる体質のマウスを使い、症状が出始める生後6週間目以降、この物質を毎日飲ませるグループと、飲ませないグループを比較。 飲むグループの症状が抑えられたことが確認できた。

椛島准教授は「起きてしまった火事(炎症)を消すのがステロイドだとすれば、フィラグリンは火事を未然に防ぐ効果がある。 副作用の心配も少ない。 10 年後をめどに実用化を目指す。」と話している。 (榊原雅晴、mainichi = 9-17-13)

下戸と酒飲み体質の遺伝子比べ、難病の原因解明

【鍛治信太郎】 日本人などモンゴロイド系だけが持つ下戸の遺伝子を酒飲み体質の遺伝子と比べることで、家族性の難病貧血の原因を京都大などのグループが明らかにした。 体内でアルコールなどからできる化合物が傷つけた遺伝子を修復できないことが原因だった。

この難病はファンコニ貧血と呼ばれ、重い貧血や白血病などになる子どもの難病。 16 の原因遺伝子がある。 米女優のアンジェリーナ・ジョリーさんもこの遺伝子の一部に変異があり、家族性の乳がんや卵巣がんの原因にもなるという。 血液をつくる細胞の遺伝子に損傷がたまることで貧血になると考えられていたが、どのような損傷なのかはなぞだった。 (asahi = 9-15-13)

乳がん死亡率、初の減少 2012 年、検診など効果か

【岡崎明子】 乳がんで亡くなる女性の割合が、2012 年に初めて減少に転じたことが、厚生労働省の人口動態調査でわかった。 専門医らは「マンモグラフィー(乳房 X 線撮影)検診の普及や、新しい抗がん剤の登場などの効果」とみている。 欧米では 20 年ほど前から減る傾向にあったが、日本は死亡率が上昇していた。

調査によると、年齢構成を調整した乳がんの死亡率は 1950 年に 10 万人あたり 3.3 人だったが、上昇を続け、11 年には 19.7 人と過去最高を記録した。 食生活の欧米化による肥満や、出産しない人の増加などが背景にあるようだ。 しかし、12 年に 19.4 人と、初めて 0.3 ポイント減った。 00 年にマンモ検診が導入され、視触診を併用して、50 歳以上で原則 2 年に 1 回行うとする指針が作られた。 04 年には 40 歳以上にも対象が広がった。 マンモの受診率はまだ 30% 台と低いが、受診率が上がれば、さらに死亡率は下がりそうだ。 (asahi = 9-13-13)

閉経後の骨粗鬆症、発症の仕組み解明 慶大などのチーム

【小林舞子】 閉経後の女性が骨粗鬆症(こつそしょうしょう)を発症する仕組みを、慶応大などの研究チームがマウスの実験で解明した。 女性ホルモンのエストロゲンの分泌が減ることで特定のたんぱく「HIF1α」の働きが強まるという。 将来的に、このたんぱくの働きを抑える新薬の開発が期待される。 米科学アカデミー紀要(電子版)で発表する。

骨粗鬆症患者は国内に約 1,300 万人いるとされ、閉経後の女性に特に多い。 骨を吸収する破骨(はこつ)細胞の働きが活発になるためだが、なぜ閉経後に活発になるかは分かっていなかった。

チームは、閉経後にエストロゲンがほとんど分泌されなくなると、破骨細胞内の特定のたんぱくが増えることをマウスで確認。 正常なマウスは閉経後、大腿骨(だいたいこつ)の骨密度が閉経前より下がったが、このたんぱくがつくられないように操作したマウスは下がらなかった。 このたんぱくの働きを止める薬を閉経後のマウスに与えると、閉経前より骨密度が上がる効果があった。 (asahi = 9-10-13)

未熟児の網膜症、新手術が効果 67% 「生活支障なし」

【南宏美】 小さく生まれた赤ちゃんの視力を奪う重症の未熟児網膜症で、2004 年に始まった手術法が病気の進行を抑え、67% の子が日常生活に支障ない視力になったことがわかった。 今後、重症の場合、治療の選択肢になりそうだ。

国立成育医療研究センター(東京都世田谷区)眼科の東範行医師らが米専門誌(電子版)で 8 月に発表した。 未熟児網膜症はカメラのフィルムに相当する目の網膜に異常な血管が伸びる病気。 進行すると網膜がはがれて失明する。 従来、重症の場合、この手術は異常な血管の活動が落ち着いてからその血管の膜を切り取っていた。 だが、網膜のはがれが進むため、明暗や物の動きがわかる程度にしかならなかった。

東さんらは異常な血管が伸びる足がかりとなる硝子体の線維をなるべく早く切り取る手術を 04 年に開始。 7 年半で 57 人(103 眼)が受けた。 視力を測れた生後 8 カ月 - 4 歳 10 カ月の 32 人(58 眼)のうち、67% で視力が 0.08 - 0.5 (平均 0.2)あった。 東さんによると、1 歳児で 0.1 - 0.2 程度、4 歳児で 1.0 程度という正常な視力と比べても「患者は良好な視力を得られた」という。 (asahi = 9-9-13)

老化遅らせる遺伝子の仕組み解明 米でマウス実験

【瀬川茂子】 老化を遅らせると注目されている「サーチュイン」と呼ばれる遺伝子が働く仕組みを米ワシントン大の今井真一郎准教授らのグループが明らかにした。 脳の一部でこの遺伝子が働き、老化現象を左右していることをマウスの実験で確かめた。 哺乳類の老化や寿命の仕組みの解明につながる成果で、米専門誌に発表した。

サーチュイン遺伝子は老化を遅らせ寿命を延ばす働きがあるとされ、働きを強めるサプリメントが開発されるなど注目されている。 ただ、その仕組みは不明で、効果を否定する論文も出て議論になっていた。 グループは、脳の視床下部とよばれる部分でだけサーチュインの働きを強めたマウスを遺伝子操作で作った。 このマウスは人の 70 歳にあたる 18 カ月になっても、行動量の減少、体温や酸素消費量の低下、筋肉組織の乱れなど老化に伴う現象がみられなかった。

平均寿命も普通のマウスに比べ、メスで 131 日 (16%)、オスで 77 日 (9%) 延びた。 視床下部で遺伝子が働くと特定の神経を通じて筋肉に信号が届き、筋肉が若く保たれることで老化が妨げられるという。 今井さんは「長い論争に決着をつけることができたと思う」と話している。 (asahi = 9-6-13)

心筋症の子ども、細胞シート貼り治療 阪大が臨床研究へ

【中村通子】 筋肉から作った「細胞シート」で、重い心筋症を患う子どもの心筋の再生を促す臨床研究が、大阪大で今秋にも始まる。 心臓移植しか治療法がない子どもの重い心筋症に、新たな治療の選択肢が見え始めた。

心筋症は、心筋が硬くなり、心機能が衰える病気。 軽いうちなら薬で治療できるが、重症になると心臓を移植するしかない。 心臓移植の対象となる心筋症の子どもは国内に 30 - 40 人いるが、子どもの脳死臓器提供は極端に少ない。 阪大と東京女子医大が開発した「細胞シート」は、傷んだ心筋を癒やす物質を数カ月にわたって放出する性質がある。 心臓の表面に貼ると、心筋に栄養を送る血管の再生を促し、心筋組織を修復する。 成人ではすでに治験に入っており、効果を上げている。 (asahi = 9-5-13)

エイズ患者報告、過去最多 今年 4 - 6 月に 146 人

厚生労働省のエイズ動向委員会は 30 日、今年 4 - 6 月の 3 カ月間に新たに報告されたエイズ患者は 146 人で、過去最高だったと発表した。 発症後に見つかる人が依然多いことを示しており、委員会は「感染を早期に発見すれば治療で発症を防げる」と検査を呼びかけている。

これまでの最高は 2011 年 4 - 6 月の 136 人だった。 発症していない HIV 感染者の報告も 294 人で、10 年 10 - 12 月の 303 人に次ぐ過去 2 位。 感染者は 00 年代半ばまで増加、その後は横ばい傾向が続く。 発症まで 5 - 10 年ほどかかることから、過去の感染者の増加と未検査の人の多さが患者増につながっている可能性があるという。 (asahi = 8-30-13)

風疹の抗体検査を無料に 厚労省、子ども望む男女を対象

【阿部彰芳】 風疹の流行を受け、厚生労働省は風疹の免疫を持っているか調べる抗体検査の費用を全額補助する方針を固めた。 妊娠を望むが予防接種を受けたかわからない女性やそのパートナーが対象。 妊婦が感染すると赤ちゃんの心臓や目、耳などに障害が出ることがあり、検査で免疫がないと分かれば、予防接種を促す。

今回の流行は、予防接種率が低い 20 - 40 代を中心に広まった。 先天性風疹症候群と呼ばれる赤ちゃんの障害が増え、一部の自治体では、予防接種や抗体検査の費用を独自に補助する動きが出ている。 このため、厚労省は来年度から検査の補助を全国に広げ、無料にする。 費用は国と自治体で半額ずつ負担。 来年度予算の概算要求に 8 億円を盛り込んだ。 (asahi = 8-28-13)

コーヒー 1 日 4 杯以上、死亡リスク高め 米研究チーム

【冨岡史穂】 毎日 4 杯以上のコーヒーを飲む 55 歳未満の人は、飲まない人に比べ、死亡率が高いとする疫学調査結果を、米サウスカロライナ大などが米医学誌に発表した。 研究チームは「若い人はコーヒーを毎日 3 杯までに」と注意を呼びかけているが、コーヒーの功罪に結論が出るにはまだ時間がかかりそうだ。

チームが、米国の約 4 万 4 千人にコーヒーを飲む習慣を書面で尋ね、その後 17 年ほど死亡記録などを調べた。 その結果、55 歳未満に限ると週に 28 杯以上コーヒーを飲む人の死亡率は、男性では 1.5 倍、女性は 2.1 倍になっていた。 55 歳以上では変化はなかった。 ただし今回の研究では、飲用習慣が変わる可能性や、いれ方によって成分に影響が出る可能性などは考慮されていない。 (asahi = 8-26-13)

セレウス菌 13 人感染うち 2 人死亡 国立がんセンター

国立がん研究センター中央病院(東京都中央区)は 22 日、入院中のがん患者 13 人がセレウス菌に院内感染し、うち 2 人が死亡したと発表した。 感染と死亡とに因果関係があるか、調査中という。 すでに回復した人もいるが、一部の人は抗生物質で治療を続けている。

がん研究センターによると、13 人のうち、最初にセレウス菌が検出されたのは 6 月中旬。 発熱などの症状がみられた。 13 人は、全員が同じ病棟ではないという。 一般的に、がんの治療で抗がん剤などを使うと、抵抗力が落ち、感染症にもかかりやすくなる。 病院は感染経路などを調査中。 セレウス菌は土壌中や河川水、農産物などに広く存在する。 食中毒の原因にもなる。 (asahi = 8-22-13)

インフルウイルスの種類、すぐ判別 阪大がキット開発

【小宮山亮磨】 インフルエンザウイルスの遺伝情報を 10 - 15 分で調べられるキットを開発したと、大阪大産業科学研究所が 20 日、発表した。 毒性や感染力の強さなどがそれぞれ異なるウイルスの種類を簡単に判別できる。 妊娠検査薬と似た仕組みで、1 個千円程度で作れるという。 研究所の開発邦宏特任准教授らは、H1N1 と呼ばれるインフルエンザウイルスの遺伝子が共通して持っている 15 個の塩基配列に注目。 この配列にだけくっつく物質を作り、人さし指ほどのキットに仕立てた。

感染した人の鼻の粘液などを溶かした水をキットにかけると、この物質が塗ってある場所が赤いラインとして表示される。 H1N1 以外でも、調べたいウイルスに特有の塩基配列が見つかれば、同様の判別キットが作れるという。 ウイルスの大まかな種類を短時間で調べられるキットは従来もあったが、塩基配列ではなく、多くのウイルスが共通して持っているたんぱく質を検出する仕組みのため、細かな種類まではわからなかった。 遺伝情報を調べる方法もあったが、診断に最短でも約 4 時間かかったという。 (asahi = 8-22-13)

糖尿病患者の認知症リスク予測 年齢・学歴などで点数化

【大岩ゆり】 糖尿病患者が今後 10 年間で認知症になるリスクを簡単に予測する方法を、米国の研究チームが開発した。 年齢や学歴、うつなどの合併症の有無などが認知症のなりやすさに影響しており、点数化して予測する。 点数が最も高い人は 7 割以上が認知症になる可能性があるという。 20 日付の英医学誌ランセットの関連誌に発表した。

国内の糖尿病患者とその可能性がある人は厚生労働省の推計では約 2,200 万人いる。 糖尿病患者はそれ以外の人より認知症になるリスクが約 2 倍高いことが、最近の国内外の研究でわかってきた。 米カイザーパーマネント研究所などのチームは、60 歳以上の糖尿病患者約 3 万人を 10 年間追跡し、認知症になった 5,173 人と、それ以外の患者を比べた。 その結果、年齢と学歴、腎不全や網膜症、脳血管障害、うつなどの合併症の有無が、認知症のなりやすさと関係していた。 (asahi = 8-20-13)

◇ ◇ ◇

糖尿の関連病、対処へ医師連携 がん・認知症・うつ …

【編集委員・田村建二】 糖尿病に伴って起きやすいことが新たにわかってきたがんや認知症、うつ病などに対処しようと、六つの病気の専門医らが連携して予防や早期治療をめざす取り組みを厚生労働省研究班が始めた。 個別の病気ごとに専門医がばらばらに患者をみがちな現状を変えていくことも目標にしている。

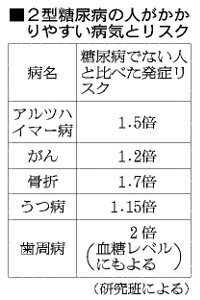

糖尿病は、糖を処理するインスリンというホルモンが効きにくくなったり足りなくなったりする病気で、血管が傷んで腎臓や目の網膜などに障害が起きやすいことが知られている。 最近の国内外の研究で、2 型糖尿病の人はそうでない人と比べて、アルツハイマー病に 1.5 倍、がんに 1.2 倍なりやすいことが分かってきた。 骨粗鬆症(こつそしょうしょう)による骨折や、うつ病も発症しやすいほか、歯周病を同時に起こしている確率も高いという。 ただ、どんな人がどの病気を起こしやすいのか、まだよくわかっていない。 (asahi = 8-14-13)

骨髄性白血病の原因、遺伝子の異常特定 京大など

骨髄性白血病の原因になる遺伝子の異常を、京都大医学研究科の小川誠司教授や東京大などのグループが新たに突き止めた。 がんの診断や治療薬の開発につながる成果といい、英科学誌ネイチャー・ジェネティクスで 19 日発表する。 急性骨髄性白血病や骨髄異形成症候群などの骨髄性白血病は、国内で年間 1 万人以上が発症しているが、骨髄移植しか根本的な治療法はない。 遺伝子の働きを調節する遺伝子や、RNA の合成に関わる遺伝子の異常が原因になることが分かっていた。

グループは、骨髄性白血病の患者 610 人のがん細胞の遺伝子を網羅的に解析。 細胞分裂時に染色体を束ねたり、遺伝子の働きを調節している、輪ゴムのような形をしたタンパク質複合体「コヒーシン」を作る四つの遺伝子のいずれかが、約 10% の割合で変異していることが分かった。 コヒーシンの異常によって、骨髄性白血病が発症するらしい。

遺伝子に変異がある細胞に正常なタンパク質を入れると、細胞の異常な増殖が抑えられた。 コヒーシンを作る遺伝子は「がん抑制遺伝子」として働くとみられる。 小川教授は「コヒーシンを作る遺伝子に変異があると、悪性度が高くなる。 他のがんでも同様の変異がある可能性が高い。」と話している。 (京都新聞 = 8-19-13)

再発しやすい肺がん、発見方法を開発 年内にも臨床試験

【大岩ゆり】 早期発見しても再発するタイプの肺がんを見つける方法を、国立がん研究センターの山田哲司・創薬臨床研究分野長らのチームが開発した。 特定の遺伝子に異常がある肺がん患者は死亡する危険性が 10 倍以上高かった。 こうした患者に手術の後に抗がん剤治療をすれば、再発を防げる可能性がある。 英医学誌で発表した。 肺がんは毎年 10 万人が新たに診断され、死者が最も多いがん。 研究チームは、肺がん患者の 6 割を占める「腺がん」と呼ばれる種類の診断法を開発した。 (asahi = 8-18-13)

卵巣がん再発リスクなど予測のマーカー開発 新潟大など

【岡崎明子】 卵巣がん患者の治療後の再発リスクや生存期間などの見込みを予測するバイオマーカー(指標)を、新潟大やテキサス大 MD アンダーソンがんセンターなど日米の研究チームが開発した。 あらかじめ再発リスクが高いとわかれば、抗がん剤を使う間隔を短くするなど個人に合ったオーダーメード治療が可能になる。

15 日付米医学誌「ジャーナル・オブ・クリニカル・インベスティゲーション」掲載の論文によると、チームは、米国立がん研究所などが集めた 412 人分のデータから、再発までの期間や生存期間の予測に関係する可能性の高いたんぱく質九つをまず選んだ。 そして日米 226 人の患者から取られたがんの組織で、これらがどれぐらい働いているかと、再発リスクや生存期間との関係を調べたところ、指標として使えることを確認した。

卵巣がんは、国内では 50 - 60 代を中心に年間約 9 千人が発症するが、早期発見が難しく、半数が発見時には再発・転移している。 研究チームは、BRCA 遺伝子変異の有無などすでに知られている別の指標と組み合わせて抗がん剤の量を調整することで、再発までの期間を延ばせる可能性があると指摘する。 (asahi = 8-17-13)

「ウイルスから守れ」合図の物質発見 大学チームが発見

【中村通子】 ウイルスに感染すると、細胞はウイルスに対抗する複数の「防御たんぱく質」を分泌する。 その仕組みの「スイッチ」物質を、奈良先端科学技術大学院大と大阪大のチームが突き止めた。 安全で効果が高いワクチン開発につながる可能性がある。 細胞がウイルス感染を察知すると、細胞内の様々な物質がバトンリレーのように信号を受け渡し、インターフェロンなどの防御たんぱく質を作る。 その信号伝達ルートは複雑で、分からない部分が多い。

奈良先端大の河合太郎准教授と大阪大の審良(あきら)静男教授らは、ウイルスに感染すると増えるイノシトール5リン酸という細胞内の微量物質に注目。 この物質をマウスに注射すると、防御たんぱく質が作られ始める。 詳しく調べると、この物質は信号伝達ルートの要を握るたんぱく質を目覚めさせる「スイッチ」役を果たしていることが分かった。 河合准教授は「ワクチンの効果を高める添加剤として活用できるかもしれない。 生体内にある物質なので、安全性も期待できます。」と話す。 (asahi = 8-16-13)

脂肪肝、早期でも数分で判定 大阪市立・府立大

【桜井林太郎】 肝臓に余分な中性脂肪がたまる「脂肪肝」がどの程度進んでいるか、超音波を使って速やかに診断できる小型装置の開発に、大阪市立大と大阪府立大が共同で取り組んでいる。 病気が深刻になる前の早い段階から、予防への意識を高めてもらう狙いだ。

脂肪肝は、糖尿病や高血圧、高脂血症の原因だけでなく、肝硬変や肝がんに進むこともあるが、早めに気づけば改善しやすい。 肥満と飲酒が大きな原因だが、そうでない人がなる例もあり、見過ごされている場合もかなりあるとみられる。 このため、市立大の肝胆膵(かんたんすい)病態内科学の森川浩安講師が、光計測技術に詳しい府立大の堀中博道教授に声をかけ、4 年前に両大学でプロジェクトチームを立ち上げた。

従来は、腹部への通常の超音波検査やCTで診断してきたが、脂肪の割合が 30% 程度を超えないと判定できない。 特殊な MRI を使えば、1 - 2% から早期に診断できるが、設備が大がかりで撮影と解析で 30 分以上かかる。 (asahi = 8-13-13)

ひざ痛中高年 1,800 万人 要介護へ移行リスク 5.7 倍

【岡崎明子】 膝の痛みに悩む中高年は全国で 1,800 万人に上ると推計され、膝関節の軟骨がすり減って痛むようになると、要介護に移行するリスクが 5.7 倍高い。 そんな実態が厚生労働省研究班の調査でわかった。 公共交通機関が不便で、歩く機会が少ないなど地方に住む人のリスクがより高いこともわかった。 2000 年以降、東京、秋田、新潟、群馬、三重、和歌山、広島などで行われている大規模な追跡調査のデータをもとに解析した。

足腰の健康に重点を置いた健康診断を受けた約 1 万 2 千人(平均年齢 70.5 歳)のうち、過去 1 カ月以内に 1 日以上続く膝痛や医師の診察で膝痛を訴える人は、10 年度で 32.7% いた。 これを国勢調査結果に当てはめ、全国の「膝痛人口」を 1,800 万人と推定した。 65 歳以上の高齢者に限ると、3 人に 1 人が膝の痛みに悩んでいた。 (asahi = 8-13-13)

帝王切開、20 年で倍増 背景に訴訟問題

【岡崎明子】 帝王切開で出産する人の割合が約 19% と、この 20 年でほぼ倍増している。 厚生労働省のデータでわかった。 日本産婦人科医会の詳しい統計分析でも 2011 年に 18.6% と、世界保健機関 (WHO) が推奨する目安を超えていた。 自然分娩(ぶんべん)では予期せぬ事故が起こることもあり、医療訴訟などを避けたい医療者側の思惑が背景にありそうだ。 厚労省による医療機関へのサンプル調査によると、帝王切開の割合は、1990 年の 10.0%、02 年の 15.2%、11 年は 19.2% と増え続けている。

鈴鹿医療科学大学の石川薫特任教授らは、同医会による 07 -11 年の出産に関する全国データを初めて分析した。 都道府県別では、最高は 23.5% の栃木県で、最低の秋田県は 11.8% と 2 倍の差があった。 WHO は、母子の健康リスクを避ける目安として、10- 15% に抑えるよう示しているが、43 都道府県でこれを超えていた。 帝王切開率と周産期死亡率には相関関係はなかった。 (asahi = 8-11-13)

乳房温存、減る傾向に 乳がん手術、再建の技術向上で

【医療・被曝担当 = 大岩ゆり】 乳がん手術で、乳腺の一部だけを切除する「乳房温存術」を選ぶ患者の割合が減少傾向に転じた。 日本乳癌学会の調べでわかった。 人工乳房の普及などで、全摘しても乳房をきれいに再建できるようになったことが背景にある。

先進的な乳がん治療を進めるがん研有明病院(東京)ではここ数年で温存が 2 割減り、全摘と温存がほぼ同じ割合になった。 7 月には人工乳房で公的医療保険が使えるようになり、さらに全摘が増えそうだ。 日本では 1980 年代に乳房温存が本格的に始まった。 毎年新たに乳がんになる約 6 万人のうち 8 割を登録する乳癌学会の調査では、2004 年に温存が全摘を抜き、08 年には59.7% まで増えた。 温存率の高さが優秀な病院の指標と考えられたこともあった。 (asahi = 8-10-13)

3D プリンターで安く精巧に人工骨 京都大など技術開発

【鍛治信太郎】 3D プリンターでチタン製の人工の骨を、安く精巧につくる技術を京都大などのグループが 9 日発表した。 患者ごとに細かい調整ができ、手術時間も短くなる。 4 人の患者で治療する臨床試験では、結果は良好という。 人工の骨をつくる場合、これまでは、まず金型をつくって、材料のチタンの粉を入れ、焼き固めていた。 金型は非常に高価で患者ごとに別な物をつくることは無理だった。

京大の藤林俊介講師らは、レーザーを使った 3D プリンターでチタンの粉を直接、目的の形に固める方法を開発した。 この方法でつくった人工骨を臨床試験で、首の骨の変形で神経が圧迫されている患者などの治療に使った。 0.1 ミリの精度できめ細かな形をつくれる上、製造コストも数千円という。 (asahi = 8-9-13)

「トマトを超える」真っ赤なニンジン 機能性野菜ブーム

【佐藤亜季】 真っ赤なニンジンはリコピンがトマトの 2 倍、オレンジ色のトマトはカロテンがニンジン並み - -。 お互いの特徴が入れ替わったような野菜の種をタキイ種苗(京都市)が発売した。 こうした「機能性野菜」は静かなブームで、「単なる変わり種ではありません(広報)」という。

赤いニンジンは「京くれない」、オレンジ色のミニトマトは「オレンジ千果(ちか)」。 違う品種をかけあわせ、10 年ほどかけて開発した。 元来の栄養分もきちんと持っている。 農家だけでなく、家庭向けにも 1 袋数百円ほどでホームセンターなどで売る。 国民の生活習慣病が増える一方、野菜をとる量が少ないことが指摘されており、種苗各社は食べやすかったり栄養価が高かったりする機能性野菜の開発に力を入れ始めている。 (asahi = 7-29-13)

アルツハイマーは脳の糖尿病説 新しい治療法へ

代表的な認知症のアルツハイマー病は、インスリンがうまく働かない糖尿病の一種なのではないか - -。 そんな見方を示す報告が続いている。 二つの病気の共通点を手がかりに、アルツハイマー病の新しい治療法をめざす試みもある。 「アルツハイマー病患者の脳では、インスリンをつくったり利用したりするしくみが壊れている。」 九州大の中別府雄作・主幹教授(分子生物学)たちのチームは今年 5 月、専門誌にそんな報告をした。 (asahi = 7-25-13)

タフなマウスできた 持久力上げるたんぱく質発見

【今直也】 持久力を上げるのに必要なたんぱく質を東京大と埼玉医大の研究チームがマウスの実験で突き止めた。 このたんぱく質を過剰に働くようにすると、マラソンランナーのように持久力が増したという。 16 日付の英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズ電子版で発表された。 酸素を使って脂肪や糖質を燃やす有酸素運動には、筋肉細胞の中にあるミトコンドリアで、効率的に筋肉を動かすエネルギーを作ることが必要だ。

研究チームは、より効率よくエネルギーを作るため「COX7RP」というたんぱく質がかかわっていることを特定した。 このたんぱく質を働かなくしたマウスでは、持続的な運動ができなくなった一方、過剰に発現させたマウスでは持久力がのびてマラソンランナー型になったという。 ミトコンドリアの働きは老化や糖尿病、がんなどに関係している。 人間の病気の理解や治療法の発見につながる可能性がある。 (asahi = 7-18-13)

iPS 使わず心筋細胞 作製に慶大成功、遺伝子治療に光

【瀬川茂子】 心臓の心筋以外の細胞に 5 つの遺伝子を入れて、拍動する心筋細胞に変えることに、慶応大の家田真樹特任講師らが人で成功した。 作製効率や安全性を高めて、心筋梗塞などでダメージを受けた心筋を補う治療法の開発につなげたいという。 今週の米科学アカデミー紀要に発表する。

心臓は 3 割が心筋細胞で、残りは心筋以外の細胞だ。 手術を受けた患者 36 人から心臓の心筋以外の細胞の提供を受けて、人の心筋で働いている 5 つの遺伝子を入れると、試験管内で心筋細胞に変えることができた。 ほかの心筋細胞とともに培養すると拍動することも確認した。 (asahi = 7-16-13)

薬が効かない新たな「殺人菌」 国境越えた医療で拡散

【中村通子】 「切り札」抗菌薬カルバペネムを分解する新たな耐性菌が、世界各地で急速に広がっている。 多種類の菌を行き来する 5 つの遺伝子が元凶だ。 このほど日本で初報告された新型耐性遺伝子 OXA48 を持つ肺炎桿(かん)菌は、新耐性菌の代表である。 現状と対策を探った。

■ 国境越えた医療で拡散

「殺人菌を食い止めろ!」 米疾病対策センター (CDC) は今春、米国で急速に広がる新型多剤耐性菌「CRE」への注意を呼びかけた。 CRE とは「カルバペネム耐性腸内細菌科の菌」という意味の英語の頭文字。 ほとんど全ての抗菌薬が効かない。 CDC によると、昨年 1 - 6 月の半年間に、全米の病院の 4% で CRE 患者が見つかった。 敗血症を起こした 2 人のうち 1 人は死亡した。

■ 恐ろしさ、3 つの理由

CRE の恐ろしさには、3 つの理由がある。

【理由 1】 遺伝子が 5 つ

カルバペネム分解遺伝子は少なくとも5種類見つかっている。 腸内細菌がそのどれかを持つと CRE になるが、特徴が違う。 名古屋大の荒川宜親教授(細菌学)は「種類が多いので検出が難しく、見落としやすい」と話す。

【理由 2】 強力な増殖力

細菌は通常、1 個が 2 個、2 個が 4 個 ・・・ と、分裂して増えていく。 しかし、CRE は、それを上回る驚異的な増え方をする。 秘密はリング状の細胞内物質「プラスミド」にある。 プラスミドは、自分の複製を作り他の菌に渡す。 5 種類の耐性遺伝子はこの物質に潜んでおり、プラスミドが複製・伝達されるたび耐性遺伝子も複製・伝達され、周囲の菌を CRE に変えていく。 分裂とプラスミド伝達の相乗効果で、爆発的に増殖する。 いわば、ネズミ算の細菌版だ。

【理由 3】 腸内潜伏

CRE に変化するのは、腸内に常在している平凡な大腸菌や肺炎桿菌だ。 腸以外の臓器に移動すると、膀胱(ぼうこう)炎や肺炎などを起こすが、普段はおとなしい。

CRE 遺伝子の 1 つ、OXA48 を持つ肺炎桿菌を昨年に日本で初めて見つけた千葉県船橋市立医療センター微生物検査室の長野則之主任は「自分の腸内細菌が CRE に変わっても、健康な時ならまず気付かない」という。 だが、いったん抗菌薬を使うと状況は一変する。 腸内にいる「薬が効く」菌は死んでいき、CRE がはびこるのだ。 そして肺炎や敗血症を引き起こし、便を介して他人にうつる。 フランスでは 3 年前に CRE の院内感染が起き、7 人中 5 人が死亡した。

◇

国立感染症研究所によると、CRE が世界的に広がる背景には、外国で手術などを受ける医療ツアーの普及がある。 英の感染研は、英国内の CRE 患者の多くは、インドやパキスタンで手術を受けた人や、その人と接触のあった人だと発表している。 医療ツアーがまだ一般的でない日本は、先進国でほぼ唯一の「CRE 低汚染国」だ。 しかし、海外で入院して帰国した人から見つかる例が増え始めている。

昨年 5 月、80 歳代の男性がエジプト観光中に高熱を出した。 現地の病院に入院し、数日後に国立国際医療研究センター(東京都新宿区)に転院。 この時の検便から CRE が見つかった。 同センターの大曲貴夫(おおまがりのりお)・国際感染症センター長は警告する。 「海外で医療を受けた人は CRE を持っている前提で対応すべきです。」

■ 封じ込めには基本の徹底

現在、CRE によく効く薬はない。 しかも、新規抗菌薬の開発は滞っている。 製薬企業にとっては、開発の成功率が低く経済的に見合わないからだ。 東邦大の舘田(たてだ)一博教授(感染症学)は「産官学が力を合わせて新薬開発を急がなくては、人類初の抗生物質ペニシリン発見以前の暗黒時代に戻りかねません」と危機感を示す。

米政府は一昨年、創薬を促す新法を作った。 新規抗菌薬には、特許延長や優先審査など優遇するという内容だ。 「20 年までに 10 の新薬」と目標を掲げる。 新薬が登場するまでに出来ることは何か。 幸い、日本ではまだ CRE 汚染は広がっていない。 専門家は「監視、院内感染予防策や検出技術の向上・抗菌薬の適正使用といった基本を徹底すれば、封じ込めは可能です」と口をそろえる。 (asahi = 7-12-13)

血液がん悪化原因の遺伝子発見、治療へ道 京大など

【辻外記子】 血液がんの一種を悪化させる遺伝子を、京都大や名古屋大などのグループが見つけた。 有効な治療薬の開発につながると期待される。 米科学誌ネイチャージェネティクス電子版で 8 日、発表した。 「骨髄異形成症候群 (MDS)」は正常な血液がつくれなくなる難病で、国内の患者は数万人とされる。 患者のゲノム(全遺伝子情報)を解析したところ、症状が進行して急性骨髄性白血病に近い状態になった人から、特定の遺伝子の変異が見つかった。

MDS を含む様々な血液がん患者約 700 人を調べると、変異がある患者の 4 年生存率は約 1 割で、変異がない患者が約 4 割だったのに比べて低かった。 乳幼児がなる MDS、若年性骨髄単球性白血病でも同じ遺伝子の異常があると、がんが進行しやすかった。 この遺伝子変異があると骨髄移植をしない場合の生存率は低く、小島勢二・名古屋大学教授(小児科学)は「移植が必要かどうかを見極め、個人に合った治療への道が開ける」と話している。 (asahi = 7-9-13)

エアコンあるのに半数が使わず 熱中症で搬送の高齢者

【川原千夏子】 熱中症で救急搬送された高齢者のうち半数が、部屋にエアコンがあるのに使っていなかったことが、日本救急医学会の調査で分かった。 政府は 7 月から 3 カ月間、節電を求めているが、調査の担当者は「エアコンをうまく活用して、暑さを乗り切って」と呼びかけている。

日本救急医学会が 2012 年 7 - 9 月に、全国 103 の救急医療施設に熱中症で救急搬送された 2,130 人の症状などを調べた。 重症度や発症のきっかけなどを聞き取って集計した。 搬送された時期は 7 月下旬が最多。 昨年は 7 月 16 日から 26 日にかけて本州、四国、九州が梅雨明けし、連日 35 度を超える猛暑日だった。

室内にいて搬送された患者について、エアコンの使用状況を「使用中」、「(設置しているが)停止中」、「設置なし」に分けて聞き取った結果、65 歳以上は「停止中」が 111 人と 53% を占めた。 40 歳未満と 40 - 64 歳は「設置なし」が最も多かった。 (asahi = 7-6-13)

骨髄移植で HIV が消滅か、米大学が 2 例確認

米ハーバード大学の研究チームは 3 日、エイズウイルス (HIV) に感染していた患者 2 人に骨髄移植を行ったところ、血液中から HIV が検出されなくなったと発表した。 クアラルンプールで開催中の国際エイズ学会で述べた。

HIV が完全に消滅したかどうかはまだ確認できていないが、長年にわたって抗レトロウイルス薬 (ART) の投与を受けた男性患者 2 人が、その後リンパ腫と診断されて強い化学療法を経て骨髄移植を受けた。 この間も ART の投与は行われており、移植から約 4 カ月後の時点では血液中から HIV が検出されていた。 しかし 6 - 9 カ月後には検出されなくなったという。

その後 ART の投与を中止した。 通常なら数週間もすればウイルスは再び増えてくるはずだが、「ART をやめてから 1 人の患者は 15 週間、もう 1 人は 8 週間経つが、血流中に HIV は見つかっていない」とチームを率いたハーバード大学医学大学院のティモシー・ヘンリッチ医師は述べている。 2007 年にも白血病の治療のために骨髄移植を受け、HIV が検出されなくなった症例がある。 ただしこのケースでは、HIV に感染しない珍しい遺伝子変異をもつ人の骨髄が使われた。

だが専門家によれば、エイズ治療を目的に骨髄移植を行うのは現実的ではない。 HIV の感染を防ぐ遺伝子をもっているのは白人の 1% にすぎず、アフリカ系やアジア系の人々には存在しない。 またヘンリッチ医師によれば、HIV 患者が骨髄移植を受けた場合の死亡率は 20% に上るという。 しかし、体のどこかにウイルスが残っていて、再び増えてくる可能性もあり、ヘンリッチ医師は、「移植の長期的、全体的な効果はまだ分からない」としている。 (CNN = 7-4-13)

風疹ワクチン、不足深刻化 入荷未定・定期接種見合わせ

【森本未紀、武田耕太】 風疹が大流行するなか、ワクチンの不足が深刻になっている。 厚生労働省は「早ければ夏にも供給不足になる」と発表。 こうした事態を受け、2 回必要な子どもの定期接種のうち 2 回目を見合わせたり、大人用の接種には独自に輸入したワクチンで対応したりするなど、医療現場ではそれぞれ対応に追われている。 定期接種そのものを見合わせる病院も出始めた。

「混合ワクチンも品薄となり、入荷の予定がありません。」 岩手県立千厩(せんまや)病院は 6 月 24 日、ワクチンを確保できるまで定期接種を見合わせるとウェブサイトで公表した。 同県によると、管轄する県立病院など 26 施設全体で 6 月下旬に確保できたワクチンは 38 本。 40 本を希望する施設もあるなか、最大でも 1 施設 6 本しかまわせなかった。 担当者は「不足がいつまで続くのかわからず、再開の見通しが立たない」と困惑している。 (asahi = 7-2-13)

◇ ◇ ◇

風疹の年間患者 1 万人超える 国立感染研、08 年以降初

国立感染症研究所の 18 日の発表によると、風疹の年間患者数が 1 万 102 人となり、患者の全数を集計している 2008 年以降初めて 1 万人を超えた。 都道府県別では、最新の 1 週間では大阪府が 129 人と最も多く、次いで東京都の 82 人、神奈川県の 59 人、兵庫県の 52 人と続く。 (asahi = 6-18-13)

ダウン症治療薬、初の治験へ 認知症薬で行動低下改善

【森本未紀、武田耕太】 製薬大手エーザイは 8 月、アルツハイマー型認知症治療薬アリセプトが、ダウン症に伴う生活行動の低下を改善するかどうかを見る臨床試験(治験)を始める。 安全性と有効性が確認されて厚生労働省が承認すれば、症状を改善する初の治療薬となる。 ダウン症の人は成人するころから、身の回りのことができなくなったり、引きこもったりすることがある。 厚労省研究班の 2010 年度の調査では、「介護者が対応しても日常生活が難しい」と報告された中学卒業後のダウン症の人が 6.5% いた。

ダウン症の成人では、若いころから、アルツハイマー型認知症と同じたんぱく質が脳内に沈着しやすいことが知られている。 長崎大が 02 年から、約 70 人を対象にアリセプトを使った同様の臨床研究を実施したところ、下痢などの副作用もあったが生活の質 (QOL) が改善し、家族の満足度も上がるなど効果がみられたという。 全国 10 病院で行われる今回の治験では、15 - 39 歳のダウン症の数十人を対象に 3 - 4 年間行う。

ダウン症は、21 番染色体が 1 本多いことで先天的に起き、800 - 1 千人に 1 人の割合で生まれるとされる。 知的な発達の遅れや、心疾患を伴う場合もある。 長崎大の元准教授で、みさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家診療部長の近藤達郎さんは「薬が使えるようになれば、成人期のダウン症に対応する施設が、全国的に整備されていく可能性がある」と話す。 アリセプトは、アルツハイマー型認知症の症状の進行を抑える薬として、1999 年に発売された。 (asahi = 6-30-13)