「ブラック企業」許さない 厚労省、相談窓口常設へ

若者を酷使して捨てる「ブラック企業」の被害を防ごうと、厚生労働省は、夜間や休日でも相談を受けつける常設電話窓口をつくる方針を決めた。 2014 年度予算の概算要求に関連経費を含めて 18 億円を盛り込んだ。

長時間のノルマや残業に追われ、平日の日中は電話できない若者の声を拾うねらい。 相談内容は労働基準監督署などとも共有し、賃金不払いや違法残業などが疑われるケースでは、企業の立ち入り調査もする。 窓口は外部委託で、予算が固まり次第、受付時間などの詳細を詰める。 また、労働基準法のルールを大学生に紹介するセミナーを開き、インターネットで学べるページもつくる。 (asahi = 8-28-13)

◇ ◇ ◇

若者を "使い捨てる" 「ブラック企業」 4,000 事業所に集中的な監督指導 厚労省

厚生労働省は8日、労働者の使い捨てが疑われるいわゆる"ブラック企業"について、9月に集中的な監督指導を行うと発表した。

具体的には、9月を「過重労働重点監督月間」とし、長時間労働などの過重労働が行われている疑いのある約 4,000 事業所について、立ち入り調査を計画。 時間外・休日労働が 36 協定の範囲内であるかを確認するほか、賃金不払残業(サービス残業)の有無についても確認し、これらについて法違反が認められた場合は是正指導を行う。 また、長時間労働者に対し、医師による面接指導といった健康確保措置が確実に講じられるよう指導する。

監督指導の結果、法違反の是正が行われない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象から外すことも決定。 さらに、重大かつ悪質な違反が確認された企業は送検、公表するとしている。 9 月 1 日には無料の電話相談「0120-794-713 (なくしましょう-ながい残業)」を実施。 全国 8 ブロックで電話相談を行い、過重労働が疑われる企業などに関する相談を踏まえ、労働基準関係法令違反が疑われる企業に監督指導する。 電話相談の受付時間は 9:00 - 17:00。

なお、9 月 2 日以後も、都道府県労働局や労働基準監督署などの「総合労働相談コーナー」や、厚生労働省のホームページ内にある「労働基準関係情報メール窓口」にて相談や情報を受け付ける。 (御木本千春、MyNavi = 8-8-13)

--------------

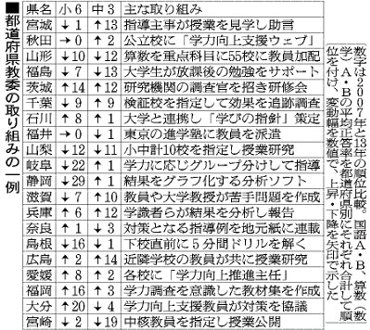

学力調査、地域の差に改善傾向 文科省「底上げ進んだ」

【岡雄一郎】 文部科学省は 27 日、小学 6 年生と中学 3 年生を対象に 4 月に実施した全国学力調査の結果を発表した。 2007 年の調査開始以来、初めて公立小学校の平均正答率が全国平均より 5 ポイント超低い都道府県がゼロになった。 中学校でも数が減っており、文科省は「底上げが進んだ」とみている。

4 年ぶりに全児童生徒を対象とし、全国の国公私立の計約 219 万人 (93%) が参加。 国語と算数・数学の 2 教科で、基礎知識をみる A 問題と応用力を試す B 問題が出題された。

全国の平均正答率(公立)は、【小学】 国語 A 62.7%、B 49.4%、▽ 算数 A 77.2%、B 58.4%、【中学】 国語 A 76.4%、B 67.4%、▽ 数学 A 63.7%、B 41.5%。 公立小の都道府県別平均正答率をみると、国語 A の全国平均は 62.7%。 最低の静岡は 57.7% で、全国平均より 5 ポイント超低い都道府県はなかった。 国語 B や算数 A・B でも、全国平均と最低の差は 3.9 - 4.4 ポイントにとどまった。 (asahi = 8-27-13)

「リストラは麻薬」悔いる声 常習化で会社の競争力失う

パナソニックが子会社の三洋電機を事実上解体する検討に入った - -。 ことし 5 月、パナソニックが吸収合併した三洋のテレビや洗濯機などの海外事業を売却・閉鎖する方向を打ち出したのを報じた新聞記事を、三洋の人事部の元幹部は複雑な思いで読んだ。

三洋の業績悪化が続いた 2000 年代前半、30 代で人事部門の幹部に抜擢され、リストラに辣腕を振るった。 技術職を営業職に配置転換したり、管理職を製造ラインに配置したりした。 研修業務などをしていた子会社の人材会社を使って、出向先探しや自動車会社への派遣業務をさせ、三洋本体の人減らしをした。

人事部門の幹部に昇任してすぐ、当時の経営幹部から「こんなのがあるんや」と、渡された資料。 01 年度、松下電器産業(現パナソニック)が当時の中村邦夫社長の指揮で 1 万 3 千人にのぼる大量リストラをやった時の「マニュアル」だった。 「あなたの能力を生かせる職場がない」と退職を迫る手順など、いまの「追い出し部屋」につながる原点が網羅されていた。 「これを見て勉強せよと。 電機業界ではリストラ指南書の原点のようなものだった。」

元の上司や同期から飲み会に誘われるたびに、「お前、自分が何やってるか分かっているのか」と罵倒され、「ほかに方法はあるのか」と怒鳴り返した。 三洋をよみがえらせることができると信じて、「汚れ役」を演じたつもりだった。 だが、いまはこう思う。 「リストラは麻薬だった。 一時的には人件費などの固定費が減り、業績は上がる。 でも同時に優秀な人材ほど見切りをつけて流出した。 残った人も勤労意欲がうせ、開発の芽が摘まれた。 企業の成長力がそがれて業績はさらに悪化し、またリストラに頼る。 常習性が出て来るんですよ。」

流出した技術者の一部は韓国や中国企業にスカウトされ、技術力をつけた各社にシェアを奪われるはめに。 一方、三洋本体では「コスト削減」で派遣社員や外部委託が急増した。 派遣社員らを送り込んだのは、皮肉にも、かつてリストラの先兵に使った子会社(人材会社)を傘下におさめた大手人材会社だった。 「結局、正社員を退職させ、派遣などに置き換えただけ。 競争力がなくなったのも当然だった。」

昨年、妻子が住む関西の企業に転職した。 大手企業などの人事部門から、年収 2 千万近いオファーもあったが、すべて断った。 「いくら金を積まれても、人を切る仕事はもうやりたくなかった。」 (asahi = 8-26-13)

◇ ◇ ◇

再就職支援、実は人切り 「受け入れさせるための飾り」

東京近郊のターミナル駅。 お盆休み明けで仕事に向かう人たちの流れに逆行するように、50 代の元リコー技術者が向かったのは、駅から少し離れた人材会社のオフィスだった。 久しぶりのカウンセラーとの「面談」だった。 だが、「紹介されたのは牛乳の訪問販売の仕事。 あとはいつものように雑談と世間話。」

職を失って 3 回目の夏。 思い出すのは、希望退職への応募を迫った人事担当者の言葉だ。 「再就職支援会社があなたのキャリアを生かせる仕事を探してくれますから。」 人事担当者に呼び出され、本社で面談したのは、全社で 1 万人の削減計画が打ち出された約 1 カ月後だった。 「あなたに社内でお願いする仕事は用意できない」と言われ、どうやって帰宅したかも覚えていないほどのショックだった。

それでも再就職支援が受けられることが唯一の支えに思えた。 人材会社のオフィスにいくと、本社から来たという担当者がこう説明した。 「半年ぐらいで大丈夫、再就職できます。」 「御社は大事な顧客。 全力で支援します。」 だが、支援の中身は、「自己 PR」の仕方などの研修と、2 週間に一度の「面談」が中心だった。 紹介される求人情報も、ネットなどで得られるものと大差はない。

1 年がたつ頃には、担当者は厳しい言い方に変わった。 「ご希望の IT 関連で 50 代の人を採ろうという企業はないですよ。」 再就職先も、高速料金の徴収や運転手、警備など経験や希望とはほど遠い仕事を勧められるようになった。

人材会社は「再就職率」の高さを強調する。 だがその実績には、派遣など有期雇用の採用が含まれていた。 カウンセラー自身も、リストラをされて人材会社の契約社員として採用され、契約を維持するには、再就職率の数字を上げなければいけない状況にあるとも聞かされた。 だからだろうか。 「最近は、派遣でもいいから、いい加減そろそろ再就職先を決めたらどうだという感じ。 『全力で支援』なんてうそだ。」 (asahi = 8-26-13)

オフィスで音楽、浸透中 イヤホン OK、効率アップ

【佐藤恵子】 イヤホンなどで音楽を聴きながら仕事ができる職場が増えつつある。 周囲の雑音に惑わされず、集中力を高める狙いだ。 大手有線放送会社もオフィス向けの音楽放送を充実させ、ネット上には仕事中にお薦めの曲をまとめた動画の投稿も相次ぐ。

名古屋市中区のシステム開発会社「VISH (ヴィッシュ)」。 従業員約 30 人の会社で、オフィスには抑えめの音量でヒップホップ音楽の有線放送が流れている。 中には耳にイヤホンをはめてパソコンに向かう社員も。 ケーブルの先には携帯音楽プレーヤーがつながる。 仕事中はロックを聴くという森孝志さん (32) は「静かだと逆に他の人の話し声が気になるけれど、音楽を聴いていると仕事に集中できる」と話す。

同社の藤井恵社長 (37) は以前、大手システム開発会社に勤めていたが、職場の静けさに違和感を感じていた。 「静かだからといって成果につながるわけではない。 自分の働きやすい環境を選べる会社をつくりたい。」 そう思い、退職して 2004 年に今の会社を立ち上げた。 「職場で音楽」の流れは職種を問わず広がりつつある。 同区のデザイン会社でも音楽を聴くのは自由だ。 「デザイナーや事務職も聴いているが、業務に悪影響はない」と担当者は言う。 同市北区の税理士事務所でも音楽が流れる。

有線放送大手「USEN」は今年 6 月、ネット上で職場と音楽の関係を調べるアンケートをした。 会社で働く 400 人に聞いたところ、2 割が「仕事中にヘッドホンなどで自分だけの音楽を聴く」と答えた。 多くの人が集中するために聴いているという。 2 割弱は「職場で BGM が流れている」と回答した。 (asahi = 8-23-13)

「派遣上限、全業務 3 年に統一を」 厚労省の研究会

労働者派遣法の見直しを議論していた厚生労働省の研究会は 20 日、いまは派遣期間に上限がない「アナウンサー」や「通訳」など 26 の専門業務でも、同じ人には最長 3 年しか仕事を任せられなくする最終報告をまとめた。 業務により上限が異なる仕組みを簡素化し、労働者 1 人あたりの派遣上限を原則 3 年に統一する。

一方、派遣先の企業が自社の社員と合意すれば、人を交代させることを条件に、どんな仕事でもずっと派遣を使えるようになる。 派遣元と無期契約を結んだ労働者なら、業種によらず期間の制限なしに同じ派遣先で働けるようにもする。 いまは 26 業務に限っては、ずっと派遣に仕事をまかせられる。 ほかの業務では、派遣に任せられる期間は最長で 3 年だ。 こうした仕事の種類によって規制されている仕組みを、大きく変える。 (asahi = 8-20-13)

ANA、客室乗務員を正社員採用へ 14 年度から

全日本空輸 (ANA) は 19 日、2014 年度以降に入社する客室乗務員を、正社員として採用すると発表した。 いまは全員がまず 1 年更新の契約社員となり、3 年たって健康状態などに特段の問題がなければ正社員になれる仕組みだ。 人件費削減などのため、1995 年度からこうした制度を続けてきた。 格安航空会社 (LCC) などとの競争が激しくなり、「優秀な人材を確保するため (ANA)」として採用のあり方を見直す。 (asahi = 8-19-13)

国際人養成に「グローバル校」 文科省、100 校指定へ

【岡雄一郎】 海外でも活躍できる「グローバル人材」を育てるため、文部科学省は来春から、先進的な高校を「スーパーグローバルハイスクール (SGH)」に指定して支援する。 初年度は全国の 100 校を指定し、英語力だけでなく、幅広い教養や問題解決力も身につけた生徒の育成を促すという。 文科省は、100 校の指定を前提に、留学経費や人件費などを支える国費として、20 億 - 30 億円程度を来年度予算の概算要求に盛り込む予定だ。

SGH は、「世界と戦えるグローバルリーダーを育てる新しいタイプの高校」として、安倍政権が 6 月にまとめた成長戦略に盛り込まれた。 英語を中心とした外国語力に加え、課題を見つけて解決する能力や歴史・文化などの教養も重視して教える。 必要に応じて、学習指導要領によらない教育が可能な「教育課程特例校」にも指定する。 (asahi = 8-16-13)

非正規労働者 1,881 万人 過去最多を更新 総務省調査

総務省が 13 日発表した労働力調査の詳細集計によると、パートや派遣社員など非正規労働者の数は、2013 年 4 - 6 月期平均で前年同期比 106 万人増の 1,881 万人となり、統計を取り始めた 02 年以降、過去最多を更新した。

正規と非正規を合わせた雇用労働者(役員除く)の総数は 5,198 万人で過去 4 番目の水準に増えたが、正社員雇用は 53 万人減っており、「雇用の質」が改善されない実態が浮き彫りになった。 非正規の仕事に就いた理由は、男性では「正規の職員・従業員の仕事がない」との回答が最も多い 168 万人で、「自分の都合のよい時間に働きたい」は 111 万人だった。 (kyodo = 8-13-13)

今春の大卒、非正規雇用が 3 万 9,000 人・ニート 3 万人 文科省調べ

大学を今春卒業した約 56 万人のうち 5.5% にあたる約 3 万人が就職や進学をせず、その準備もしていないことが 7 日、文部科学省の調査で分かった。 大半が「ニート(若年無業者)」とみられる。 前年の 6.0% (約 3 万 3 千人)から 0.5 ポイント減少したが、依然として高い水準。 契約・派遣社員やアルバイトなどの非正規労働者も約 3 万 9 千人に上り、若者の就労支援の強化が急務となっている。

文科省の学校基本調査速報によると、今春の大卒者は 55 万 8,853 人で、卒業後に就職も進学もしていない人は全体の 13.6% (前年比 1.9 ポイント減)の 7 万 5,928 人に上った。 このうち内定を得られないまま卒業し、就職活動を続けている人や進学の準備をしている人は 4 万 5.158 人にとどまり、残る 3 万 770 人はどちらの活動もしていなかった。 家事手伝いやボランティア従事者も含まれるが、大半がニートとみられる。 内訳は男性が 1 万 6,882 人、女性が 1 万 3,888 人だった。

ニートは通学も仕事もしておらず、職業訓練も受けていない 15 - 34 歳の若者のことで、総務省の労働力調査によると、2012 年のニートは約 63 万人。 ニートが増えると日本社会全体の労働力が下がる恐れがあり、将来的な生活保護受給者の増加や税収減につながる可能性もある。 一方、大卒者のうち 37 万 5,959 人が就職した。 就職率は 67.3% で前年比 3.4 ポイント増え、3 年連続で上昇した。 このうち雇用期間の定めのない正社員などとして就職した人は 35 万 3,173 人 (63.2%)。 前年より 1 万 8,078 人増え、景気回復を裏付けた。

非正規雇用で就職した人や就職も進学もしていない進路未決定者など、安定的な職についていない人は全体の 20.7% (前年比 2.2 ポイント減)を占める 11 万 5,564 人。 このうち週 30 時間以上働く契約社員や派遣社員などになった人は 2 万 2,786 人。 アルバイトなどの一時的な仕事と合わせると、非正規で働く人は大卒者の 7.1% の 3 万 9,636 人に達する。 文科省は「就職率は回復基調にあるが、リーマン・ショック前の水準には戻っていない。 安定的な職に就けない大卒者が 5 人に 1 人いる状況は改善すべき課題だ。」としている。 (nikkei = 8-7-13)

労働者派遣、どの職種もずっと雇用可能に 有期は 3 年案

【編集委員・沢路毅彦】 労働者派遣法の改正を検討する厚生労働省の研究会は 6 日、仕事の種類によって規制するいまの考え方を大きく変え、派遣労働者が派遣元と無期雇用を結んでいれば、どんな仕事でも派遣先企業でずっと働けるようにする案を固めた。 有期雇用なら、仕事にかかわらず最長 3 年とする。

派遣先企業にとっては、ずっと派遣労働者に任せられる仕事が広がることになる。 派遣労働者の保護につながるかどうかが、今後の焦点だ。 月内に報告書をまとめ、その後、有識者や労使でつくる審議会で議論。 厚労省は来年の通常国会への法案提出を目指す。 現在の派遣法は、派遣期間を原則 1 年(最長 3 年)にする半面、ソフトウエア開発や通訳、秘書など専門的な 26 業務については、派遣期間に制限をかけていなかった。 (asahi = 8-7-13)

失業率 6 月 3.9% に改善 4 年 8 カ月ぶり低水準

景気の持ち直しが雇用に波及してきた。 総務省が 30 日発表した 6 月の完全失業率(季節調整値)は前月比 0.2 ポイント低下の 3.9% と 4 年 8 カ月ぶりの低い水準に改善した。 これまで慎重だった製造業でも求人が回復し、雇用環境が明るくなっている。

失業率の改善は 3 カ月ぶり。 3% 台に下がるのは、リーマン・ショック当時の 2008 年 10 月以来となる。 厚生労働省が同日発表した 6 月の有効求人倍率(同)は前月より 0.02 ポイント上昇して 0.92 倍となり、08 年 6 月以来、5 年ぶりの高水準となった。 製造業の新規求人数は前年同月比 0.8% 増となり、13 カ月ぶりに前年同月を上回った。

厚労省は雇用情勢の判断を「緩やかに持ち直している」から「改善している」へと、2 カ月ぶりに上方修正した。 6 月の雇用者数は 5,555 万人で、前月比で 7 万人増えた。 安倍政権発足後の日銀の大規模な金融緩和策に伴う景気好転で「企業の採用意欲が増している。(総務省)」 15 - 64 歳の就業率も 71.9% と 0.1 ポイント上昇し、過去最高を更新した。

6 月は幅広い業種で新規求人数が改善した。 製造業のなかでは電機や自動車産業で求人が大幅に増えている。 外国人観光客の増加で、宿泊・飲食サービス業も前年同月比 13.5% の大幅増になった。 6 月の失業率の改善は、女性を中心に仕事を探していない「非労働力人口」が前月から 16 万人増えたことも影響した。 夫の雇用環境が良くなってきたことで、求職活動を止める主婦が増えた可能性がある。

今後の焦点は求人の改善が賃金上昇に波及するかどうか。 5 月時点の一般労働者の残業代を含む「きまって支給する給与」は前年同月比 0.2% 増えた。 パート労働者は 0.5% 増と増加率が一般労働者より高く、企業は人手不足をパート労働者で補う傾向が強い。 6 月の家計調査を見ると、勤労者世帯は「臨時収入・賞与」が前年同月に比べて実質で 6.3% 増えた。 景気の持ち直しは賞与や残業代の形で働く人にも少しずつ恩恵が及んでいる。

今後の失業率について総務省は「新しい職を求めて自発的な離職が増えれば、失業率は足踏みするかもしれないが、悪い動きではない」と予想している。 (nikkei = 7-30-13)

◇ ◇ ◇

雇用回復「どこの話だ」 千葉・茂原は求人倍率 0.46

【山本知弘、編集委員・沢路毅彦】 朝日新聞の景気アンケートでは、アベノミクスで大企業 100 社のうち 78 社が景気が拡大していると答えた。 安倍晋三首相も 5 日に成長戦略第 3 弾を発表した時、こう胸を張った。 「4 月の有効求人倍率は 0.89 倍。 リーマン・ショック前の水準に戻った。」

0.89 倍の有効求人倍率とは、仕事を探す人 100 人に対し、89 人分の仕事があることを示す。 政権交代前の昨年 12 月は 83 人分(0.83 倍)だった。 6 人増えたというわけだ。 「アベノミクスで雇用が回復だなんて。 いったい、どこの話だよ。」 東京都心から70 キロほどの千葉県茂原市にある「ハローワーク茂原」から出てきた男性 (32) は、そう吐き捨てた。 (asahi = 6-23-13)

◇ ◇ ◇

有効求人 0.89 倍に回復 4 年 9 カ月ぶり リーマン前水準

厚生労働省が 31 日発表した 4 月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月比 0.03 ポイント上昇の 0.89 倍で、リーマン・ショック前の 2008 年 7 月以来、4 年 9 カ月ぶりの水準となった。 改善は 2 カ月連続。 総務省が同日発表した 4 月の完全失業率(季節調整値)は前月と同じ 4.1% と横ばいだった。

安倍政権の経済政策で円安が進行。 外国人観光客が増加した宿泊、飲食サービス業や、東日本大震災の復興需要で公共事業が増えた建設業で求人が好調だったことが求人倍率改善の原因とみられる。 厚労省は「雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、緩やかに持ち直している」として、3 カ月ぶりに概況判断を上方修正した。 求人数が増えたことで、仕事を探す人が増加。 しかし、季節調整値で見ると、男性の就業者数は増えた一方で、女性の就業者は減ったため、女性の失業率は悪化、全体の失業率は横ばいだった。 (東京新聞 = 5-31-13)

「うつになった。 人間は弱い。」 リストラが招いた病

猛暑に見舞われた今月中旬、噴き出す汗をハンカチでふきながら、黒いスーツにネクタイ姿で都心のオフィス街を回る 40 代の元コナミ社員の姿があった。 昨年末まで 1 年 8 カ月間、自宅にこもりっきりの生活だった。 体調が回復し、今年 1 月から再就職活動を始めたが、焦りばかりがつのる。 「『ブランク』がネックになっているのだろうか。」 面接にこぎつけても、「2 年ほど経歴がないけれど、この間は何をしていたのか」と聞かれ、気まずくなることがしばしばある。 「採用が決まっても、働き始めたらまた病気が再発するのではないか。」 自分自身も不安が残ったままだ。

コナミグループの中核会社でゲームソフトの開発をしていたが、2010 年末、「キャリア開発センター(現キャリア開発課)」への異動を上司から突然、言われた。 その後、人事担当者からの説明にさらにショックを受けた。 異動先の職場が社内にあるのでなく、自宅で職探しをするのだという。 「社内の仕事を探すなら、見つかるまでパチスロ工場の応援に行ってもらう。 社外の仕事を探すなら、期間3カ月の契約社員で。 ただし契約延長はありません。」

会社に残りたい一心で「パチスロ工場行き」を選んだが、仕事は中古パチスロ台の解体だった。 電動ドライバーでひたすら部品を取り外す作業を続けた。 そこは社員たちが「追い出し部屋」と呼ぶ部署だった。 (asahi = 7-29-13)

◇ ◇ ◇

「まるで会社全体が追い出し部屋」 出向に耐えても閑職

「『気づき』を与える」といった名目での「出向」が明らかになった大京だが、それだけではない。 「まるで会社全体が『追い出し部屋』になった。」 自身も「出向」の経験がある中年の男性社員は、リーマン・ショック以降の大京の変化をこう話す。

大京が 2008 年、社員の 1 割強にあたる 450 人の希望退職を募ると、東京・千駄ケ谷の本社の一室に間仕切りされた小部屋ができた。 会社側は「希望退職の際の面談用の部屋」という。 だがそこに集められた人によると、室内にはパソコンが置かれ、再就職先を探すよう求められた。 「朝日新聞の『追い出し部屋』報道を見て、ウチにも似たのがあったと思い出した」と大京の元幹部はいう。

そして、ほかの会社への「出向」が始まった。 AIG エジソン生命(現ジブラルタ生命)に行くよう命じられた社員の一人は「マンション販売で培った人脈を生かして富裕層をとりこめと。 親類縁者からは確実に契約をとるようにもいわれた。」 3 カ月間に総額 30 万円の保険料をえられる契約獲得がノルマとして課せられ、「達成できないときは、自腹を切らされたこともあった。」 (asahi = 7-14-13)

東大、4 学期制導入を正式発表

東京大は 26 日、海外留学などを促すため、4 学期制を 2015 年度末までに全学部で導入すると正式発表した。 25 日の役員会で決定した。 春入学を基本としつつ、今後、学部の秋入学受け入れも拡充するという。

役員会は、学部の総合的な教育改革を進める学内協議の場として、浜田純一総長を本部長とする「臨時教育改革本部」も設置した。 浜田総長は 26 日、「グローバル化の時代に真正面から応えるべく大学の教育力を抜本的に強化するため、全力を尽くす」とする談話を発表した。 慶応大も 26 日、学内の大学評議会を開き、来年度から従来の 2 学期制と並行して 4 学期制の授業も行える学事日程とすることで合意した。 各学部が具体的な導入科目や時期を検討する。 (asahi = 7-27-13)

◇ ◇ ◇

慶応大、4 学期制導入へ 春学期・秋学期を 2 分割に

【渡辺志帆】 慶応大学が、来年度にも 4 学期制を導入する方針であることがわかった。 学内のワーキンググループが 16 日、清家篤塾長らに、学事日程見直しの最終案を示した。 26 日の学内の大学評議会で正式決定される見通し。

最終案では、4 学期制は従来の春学期(4 月〜7 月下旬)と秋学期(9 月下旬〜 1月下旬)をそれぞれ 2 分割。 授業は原則週 2 回で少数科目を集中して学ぶ。 2 年生以上は 6 月上旬からの第 2 学期に必修科目を置かず、6 - 9 月を長期休暇にして海外留学しやすくする。 夏休みや春休みの期間は変えない。 (asahi = 7-17-13)

最低賃金、11 都道府県で生活保護給付下回る 5 府県で逆転

最低賃金で働く人の手取り収入が生活保護の受給額より低くなる「逆転現象」の解消が進んでいない。 昨秋の最低賃金の引き上げで逆転地域は宮城など 6 都道府県に減ったが、最新の実績で計り直したところ京都など 5 府県で新たに逆転現象が起き、合計で 11 都道府県になった。 政府は働く意欲をそぐ逆転現象の解消に向け、生活保護給付の縮小と最低賃金引き上げを急ぐ。

現在の最低賃金は全国平均の時給換算で 749 円。 厚生労働省が 22 日午前、最低賃金について話し合う委員会を開き、最新の調査結果を示した。 逆転現象が新たに発生したのは青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の 5 府県。 生活保護の受給者が増え割安な住宅が不足した結果、多くの自治体で家賃分の給付が増えた。 最低賃金で働く人の手取り収入が社会保険料の上昇で 1 人あたり 1 - 2 円減ったことも逆転現象拡大につながった。

最低賃金で働くより、生活保護の方が暮らしが楽になれば、勤労意欲が衰えかねない。 政府は税金で賄っている生活保護給付のうち、食費などにあてる「生活扶助」を 8 月から引き下げる。 8 月上旬に決める 2013 年度の最低賃金も大幅に引き上げたい考え。

厚労省は同日、従業員 30 人未満の中小・零細企業の賃金上昇率が昨年 6 月からの 1 年間で 0.8% だったと明らかにした。 リーマン・ショック前に実施した 08 年調査以来の高水準。 中小・零細企業の賃上げ動向は最低賃金引き上げ金額決定の参考データで、08 年には 16 円の大幅上げが実現している。 (nikkei = 7-22-13)

河合塾が東京で中高一貫校設立へ 海外名門大進学めざす

【歌野清一郎、大西史晃】 予備校大手の河合塾が私立東京学園高校(東京都目黒区)の運営に参画し、海外の名門大学進学を目指す中高一貫校の設立を計画していることがわかった。 2017 年度の募集開始を目指し、都への中学校開設認可の申請を準備している。

河合塾と東京学園高校によると、東京学園高校は 15 年春に入学する生徒を最後にいったん募集を停止。 現在の高校は存続させたまま併設の中学校を新設し、17 年春入学の中学 1 年生から募集を始める方針だ。 現在は、1 学年の定員 280 人の男子校だが、新しい学校は男女共学で 1 学年 80 人程度を想定。 主に米ハーバードや英オックスフォードといった海外の有力大学への進学に照準を合わせ、教員の半数を海外から招いて英語教育に力を入れるという。

国際社会でも通用する「次世代の教育」を実践する場にしたい - -。 大手予備校の河合塾が既存の私立高校の運営に参画し、中高一貫校の新設をめざすのには、そんな狙いがある。

構想では、新設校は全国から生徒を募り、中学 1 - 2 年のうちに集中的に英語を特訓。 高校卒業までに海外留学も課し、教員の半数を外国人にするという。 各地の高校や受験生にも提供できるノウハウを蓄積し、予備校としての価値を高めたい考えだ。 国内では、東京大への合格者数が予備校や進学校の実力の指標とされてきた。 だが、河合塾の幹部は「東大はワン・オブ・ゼム。 東大進学のための学校ではない。」と言い切る。 (asahi = 7-11-13)

企業の採用活動 3 カ月遅く 政府要請に応じ経団連が指針

大学生の就職活動を「後ろ倒し」する安倍政権の方針にあわせ、経団連は 8 日、企業の採用活動を 3 カ月遅らせる指針を定めると決めた。 指針は、企業の自主性にまかせる倫理憲章より拘束力が高い。 2016 年 4 月入社の採用から適用する。 4 年制大学の学生の場合、いまの倫理憲章は、会社説明会の解禁を 3 年生の 12 月、面接のスタートは 4 年生の 4 月としている。 指針では、説明会を 4 年生になる直前の 3 月からとし、面接は 8 月からにする。 (asahi = 7-8-13)

世帯所得平均 548 万円、前年比 10 万円増 厚労省調査

2011 年の世帯ごとの平均所得(税金・社会保険料の差し引き前)は 548.2 万円で、前年より約 10 万円増えた。 厚生労働省が 4 日に公表した国民生活基礎調査でわかった。 ただ、ピークだった 94 年の約 664 万円と比べると 8 割ほどにとどまる。 昨夏に「生活が苦しい」と答えた世帯は前年に続き 6 割を超えた。

調査は、原発事故の被害が大きい福島県以外で昨年夏に実施。 平均所得は、65 歳以上の人のみが中心の高齢者世帯では 303.6 万円、児童(18 歳未満の未婚者)がいる世帯では 697 万円だった。 所得の分布別で見た割合は、300 万 - 400 万円未満が 13.4% でもっとも多く、平均額以下の世帯が 6 割を超えた。 (asahi = 7-5-13)

失業手当の上限額引き下げ 8 月から最大 5.6%

失業者が受け取る雇用保険の基本手当の上限額が 8 月から最大 5.6% 下がる。 厚生労働省が 1 日、発表した。 上限は年齢に応じて 4 段階あり、1 日あたりの金額は 30 歳未満は 6,440 円から 6,405 円に、30 - 44 歳では 7,155 円から 7,115 円に、45 - 59 歳では 7,870 円から 7,830 円に、60 - 64 歳では 6,759 円から 6,723 円にそれぞれ下がる。

2012 年度の毎月勤労統計調査で、働き手が毎月もらう給与の平均額が 11 年度より約 0.5% 下がったことが理由。 引き下げは 0.2% 下がった昨年に続いて 2 年連続。 (asahi = 7-1-13)

65 歳からの就活、60 代前半の倍大変? 厚労省が集計

【山本知弘】 65 歳からの職探しは、60 代前半よりも 2 倍難しい? ハローワークを通じて仕事に就いた人のデータを厚生労働省が分析したところ、65 歳以上の求職者の「就職率」は、60 - 64 歳の求職者の半分程度にとどまった。 「観光案内」や保育士など年齢による差が小さい職業もあり、厚労省は就職指導に役立てる考えだ。

高齢者の就職の状況を調べるため、2012 年度のデータをもとに初めて集計した。 男性では 65 歳以上の求職者 24 万 5,904 人のうち、就職できたのは 15%。 これに対し、60 代前半では 35 万 5,339 人のうち、28% が就職していた。 職業別では、最も人気の高い「選別や小売り・病院での軽作業」で 65 歳以上の就職率が 6% なのに対し、60 代前半は 16%。 人気 2 位の「一般事務」は 6% と 14%、3 位の「自動車運転」では 24% と 50% と、いずれも 65 歳以上の就職率は 60 代前半の半分以下だった。 女性も同じ傾向だった。 (asahi = 6-30-13)

「追い出し部屋で無理なノルマ」 証券会社員が提訴

【岡本玄】 退職を事実上迫る「追い出し部屋」で働かされ、無理なノルマを課せられたとして、大和証券グループの日の出証券(大阪市)に出向した男性社員 (40) が、計 200 万円の慰謝料と大和証券の社員としての地位確認を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが分かった。 28 日に第 1 回口頭弁論があり、両証券会社は請求の棄却を求めた。

訴状によると、男性は 1998 年に入社した大和証券でシステムの企画などに携わっていたが、2012 年に日の出証券への出向を命じられた。 営業の部署に入った男性は他の担当者とは別の部屋(広さ約 100 平方メートル)で 1 人で仕事をさせられたほか、1 日 100 件に上る新規顧客の開拓を命じられたとしている。 (asahi = 6-28-13)

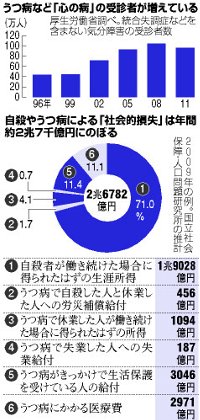

心の病で労災、最多 475 人 過労死対策で立法の動きも

【山本知弘、編集委員・沢路毅彦】 過労や仕事のストレスからうつ病などの「心の病」になって労災を認められた人が 2012 年度は、前年度の 1.5 倍の 475 人だった。 3 年連続で過去最多を更新した。 うち 93 人が自殺や自殺未遂しており、27 人増えてこちらも過去最多だった。

「過労死」など、くも膜下出血や心筋梗塞(こうそく)などでの認定は、2 年連続で増えて 338 人(死者数 123 人)だった。 厚生労働省が 21 日、「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表した。 認定は労働時間や勤務形態、仕事中におきた出来事などを総合して判断する。 (asahi = 6-21-13)

生活保護、広がる不正のイメージ 収入隠し受給、横行?

【後藤泰良】 生活保護を巡って、最近よく耳にする「不正受給」。 事件の報道だけでなく、「監視」のためのホットラインも広がる。 国会で審議中の生活保護法改正案にも罰則強化が盛り込まれた。 それほど横行しているのか。 不正受給の実態はどうなっているのだろうか。 昨年 4 月、保護費を不正受給したとして 50 代の男が大阪府警に逮捕された。 男を担当していた堺市の男性ケースワーカー (29) を訪ねた。 「やっぱりか、という悔しい気持ちと、悲しい気持ちが半々でした。」 (asahi = 6-21-13)

◇ ◇ ◇

生活保護受給者、最多の 216 万人 3 月時点

全国で生活保護を受けている人は今年 3 月時点で 216 万 1,053 人だったことが 12 日、厚生労働省の集計でわかった。 前月から 5,835 人増え、11 カ月連続で過去最多を更新した。 受給世帯も前月比 3,985 世帯増の 157 万 8,628 世帯で過去最多だった。 内訳は、高齢者世帯が 70 万 4,442 世帯で最も多く、働ける世代を含む「その他の世帯(28 万 8,483 世帯)」、傷病者世帯(28 万 7,934 世帯)と続いた。 (nikkei = 6-12-13)

◇ ◇ ◇

生活保護受給者 215 万 3 千人 2 千人増、過去最多更新

今年 1 月に生活保護を受けていた人は 215 万 3,642 人で、前月より 2,477 人増えて過去最多を更新した。 厚生労働省が 17 日、速報値を公表した。 世帯数も 157 万 2,966 世帯と前月より 2,143 世帯増えて過去最多だった。 世帯別でみると、高齢者世帯が 68 万 2,428 世帯でもっとも多く、世帯主が入院しているなどの傷病者世帯が 29 万 7,342 世帯、働ける世代を含む「その他」が 28 万 9,978 世帯と続いている。 (asahi = 4-17-13)

◇ ◇ ◇

生活保護、月 2 万円減 4 人世帯で段階的に

安倍政権は 27 日、2013 年度政府予算案について麻生太郎財務相と各大臣が最終調整する大臣折衝をして、一般会計総額を過去最大規模の 92 兆 6,100 億円とする大枠を固めた。 防衛費は今年度より 400 億円増にして 11 年ぶりに増やす。 一方、生活保護費は 13 年度に 670 億円減らす。

生活保護では、生活費に当たる生活扶助の支給基準額を 8 月から引き下げることを決めた。 受給世帯の 96% で支給額が減る。 子どものいる世帯などで最大 10% の減額になる。 基準額の削減は 13 - 15 年度に段階的に実施し、今より 670 億円減らす。 13 年度はこのうち、150 億円を削減。 厚労省の試算では、都市部に住む夫婦と子ども 2 人の世帯では、月 22 万 2 千円の支給額が最終的に 2 万円減る。 (asahi = 1-28-13)

◇ ◇ ◇

生活困窮者支援へ新法案 生活保護受給前の対策強化

【有近隆史】 増え続ける生活保護費を抑えるため、政府が制度の大幅な見直しに乗り出す。 厚生労働省は通常国会に生活困窮者支援の新法と生活保護法改正案を提出する方針だ。 生活保護を受ける前の段階から、生活困窮者を幅広い就労・自立支援につなぐ取り組みを強化する。 同時に不正受給防止などの生活保護引き締め策も進める。

この問題を議論してきた社会保障審議会の特別部会が 23 日、報告書をまとめた。 生活保護受給者数は、昨年 10 月時点で過去最多の約 214 万人、生活保護費総額は 4 兆円に迫る。 なかでも、働ける世代の増加が目立つ。 働く世代への支援策や、雇用保険と生活保護の間の新たな安全網作りが課題になっている。 新支援策では、生活保護受給者にとどまらず、支援対象を拡大。 生活に困っている人を早期に把握し、生活保護に頼らなくても自立できるように後押しする取り組みに力を入れる。 (asahi = 1-23-13)

市進講師、雇い止め撤回求め提訴 1 年契約を 20 回更新

学習塾大手「市進学院」で 1 年契約を繰り返して働いてきた講師の男性 2 人が 19 日、契約の更新を不当に打ち切られたとして、塾を運営する株式会社市進に対し、雇い止めの撤回を求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴えたのは、千葉県に住む佐藤匡克さん (52) と高畑光弥さん (44)。 2 人は、1 年契約を 20 回更新し、正社員に近い働き方をしていたのに、年齢や能力不足を理由にした不当な雇い止めにあったという。

訴状などによると、佐藤さんは 1992 年、市進に講師として採用された。 中学生らの国語や社会の授業を担当。 1、2 年ごとの転勤にも応じていた。 だが会社は今年 2 月、「講師の契約更新は 50 歳まで」という方針にもとづき、佐藤さんを雇い止めにした。 高畑さんも 1 年契約を 20 回更新して働いてきたが、指導力不足を理由に雇い止めにされた。 市進の親会社、市進ホールディングス広報宣伝部は、「訴状の内容を把握していないので、コメントは控えたい」としている。 (asahi = 6-19-13)

病児保育、働く親の強い味方 先進の横浜市には 16 カ所

【足立朋子】 新年度が始まって 2 カ月余り。 やっと保育園を見つけ、働き出したら子どもが病気に。 やっぱり仕事は続けられないのか - -。 そんな折れそうな心を支えるサービスに「病児保育」がある。 神奈川県内でも少しずつ、取り組みが広がっている。

■ インフルエンザでも利用可能 小児科併設で安心

午前 8 時半。 横浜市港南区の上大岡駅前の商業ビルに、赤ちゃんを抱えた女性が次々と駆け込んでいく。 目指すのは 4 階にある病児保育室「ベアルーム」だ。 「今は落ち着いてますが、寝ると熱 38 度くらいに上がってしまう。」 「鼻水がひどくて、時々せきこむ。」 母親たちの訴えを看護師や保育士が聞き取り、薬や食事の注意点をメモしていく。 その間 5 分ほど。 着替えやおやつを渡し、子どもたちをスタッフに預けると、険しかった母親の表情がゆるんだ。 (asahi = 6-17-13)

日本郵政、地域限定正社員導入へ 来年 4 月

日本郵政は来年 4 月にも、勤務地や仕事内容をあらかじめ会社と約束して働く地域の限定正社員の制度を導入する。 契約社員などが登用される見通しだ。 詳しい条件は、労働組合側と交渉中だ。

日本郵政の正社員は現在、約 22 万 5,700 人。 一方、契約社員は、月給制の社員が約 1 万 3,800 人、時給制の社員が約 17 万 9,700 人いる。 地域の限定正社員への登用は、まず月給制の契約社員から始まる可能性が高いという。 契約社員は、郵便の配達や仕分け、ゆうちょ銀行やかんぽ生命保険の事務の仕事などにあたっている。 転勤は望まないものの、より安定した身分で働きたい人が、選考を受けて限定正社員に登用される見通しだ。 (asahi = 6-16-13)