新出生前診断、1 カ月で 441 件 = 9 割が高齢妊婦、9 人異常疑い

妊婦の血液から胎児の染色体異常を調べる新型出生前診断を全国の 15 病院が 4 月に導入し、同月中に 441 件実施したと、昭和大の関沢明彦教授が 10 日、札幌市で開かれた日本産科婦人科学会学術講演会で発表した。

当初は 1 年で 1,000 件を見込んでいたが、予想より希望者が多かった。 検査を受けた理由は、出産時に 35 歳以上となる高齢妊娠が 91% と大半を占めた。 染色体異常の子どもを産んだ経験がある人が 1%、超音波検査などで疑いを指摘された人が 8% だった。 結果が報告されたのはうち 257 件。 染色体異常の疑いがある「陽性」だったのは 9 件 (3.5%)。 全員が羊水検査などの確定検査を受けたか受ける予定で、うち 2 件はダウン症と確認された。 出産したか否かは公表しなかった。 (jiji = 5-10-13)

◇ ◇ ◇

出生前診断 : 実態調査へ 件数やサポートなど 厚労省

田村憲久厚生労働相は 12 日の閣議後記者会見で、胎児の異常を調べるため妊婦が受ける出生前診断(しゅっしょうぜんしんだん)について、国として初めて実態把握に乗り出す方針を明らかにした。 4 月にも新型出生前診断が始まるのに合わせ、羊水検査や母体血清マーカー検査など現在行われている出生前診断全般について、年間件数と、どのような説明やサポートが行われているかなどを調べる。 来年度に研究班を発足させ、医療機関や検査会社などに協力を求める。

出生前診断は国内では 60 年代後半に始まり、99 年に当時の厚生省厚生科学審議会の専門委員会が「母体血清マーカー検査についての見解」をとりまとめた。 しかし、それ以降のルール作りに国は直接関与せず、日本産科婦人科学会(日産婦)をはじめとする学術団体や、各研究者に委ねてきた。

妊婦への説明などカウンセリングの内容も各医療機関に任されており、実態は分かっていない。 昨年タレントの東尾理子さんが、出生前診断と認識せずに母体血清マーカー検査を受けていたことをブログなどで公表していた。 今回、国が調査を始める理由について田村氏は「出生前診断について全般のことを、そろそろ一定の範囲の中で検討する時期にきている」と述べた。

ただし、出生前診断を受けた後に妊婦が人工妊娠中絶を選択したかどうかについては「センシティブな問題で踏み込むつもりはない」として調査しない考えを示した。 (斎藤広子、mainichi = 3-12-13)

おでこにペタッ、脳内の酸素計測 救急用モニター開発

【中村通子】 脳に酸素は届いているか - -。 突然の心停止に見舞われた人の「その後」を大きく左右するデータを、救急車内で簡単に測る小型機器を大阪大と東京の医療機器会社が開発した。 救命士が、脳の酸素状態を確認しながら心肺蘇生することで、より効果が上がると期待できる。 近く、大阪市消防局が試験運用を始める。

突然心臓が止まる人は、年間 12 万人以上いる。 自動体外式除細動器 (AED) の普及などで救命率は上がったが、社会復帰まで回復する人は 1,500 人程度にとどまる。 脳が酸欠に弱いからだ。 胸の圧迫や人工呼吸によって、脳に酸素が十分届くかどうかが、脳機能を救う鍵になる。

大阪大病院高度救命救急センターの塩崎忠彦医師とフジタ医科器械(東京都文京区)は、額にセンサーをぺたっと貼るだけで脳を流れる血液に含まれる酸素の割合を測る小型軽量の「脳酸素飽和度モニター」を開発した。 ビデオテープ程度の大きさで重さは約 600 グラム。 単三電池 3 本で動き、首から下げて使う。 (asahi = 5-2-13)

食物アレルギー注射薬、医師の 25% がタイミング誤解

【岡崎明子】 食物アレルギーでショック状態に陥ったときに使う注射薬「エピペン」を、処方している医師の 4 人に 1 人は使うタイミングを正しく理解していないことが、厚生労働省研究班の調査でわかった。 発症から 30 分以内に使わないと、命にかかわる場合もある。 患者にも誤った情報を伝えており、研究班は医師への情報提供が必要と指摘する。

2011 年、日本アレルギー学会の専門医ら約 1 千人を対象に調べた。 回答者 674 人のうち、エピペン処方医に登録している 547 人の回答を分析した。 血圧低下や意識消失など、エピペンを使うべきタイミングに注射する、と回答した医師は 75% にとどまった。 同様の症状が出たら打つよう患者に指導している医師も 64% だった。 (asahi = 5-2-13)

抗がん剤の有力候補発見 = 「全患者の 2 割に効果も」 - 神戸大

膵臓がんなど、多くのがんの原因になるたんぱく質の働きを抑える可能性がある物質を突き止めたと、神戸大大学院の片岡徹教授らの研究グループが 29 日発表した。 片岡教授は「研究が進めば、全てのがん患者の 2 割に有効な抗がん剤の開発につながる可能性がある」と話している。 論文は米科学アカデミー紀要電子版に掲載される。

研究グループによると、「Ras」と呼ばれるたんぱく質は、大腸がん患者で 40 - 50%、膵臓がん患者で 60 - 90%、全がん患者では約 2 割で活性化し、重要ながんの原因物質の一つとされる。

抗がん剤は、がんを起こすたんぱく質表面の「ポケット」と呼ばれる構造と結合し、がん細胞の増殖を抑える。 グループは 2005 年に Ras のポケットを発見。 今回、約 4 万種類の化合物を解析したところ、三つの物質がそれぞれ Ras のポケットに結合することを発見し、「Kobe (神戸)ファミリー化合物」と命名した。

マウスにヒトの大腸がん細胞を移植し、Kobe ファミリーを投与したところ、がん細胞は投与しなかったマウスの約半分に縮小した。 Kobe ファミリーはいずれも有機化合物で生産も難しくなく、薬剤に応用しやすいと片岡教授らはみている。 (jiji = 4-30-13)

安定ヨウ素剤、内部被曝予防も薬事法適用へ 厚労省

【大岩ゆり】 厚生労働省は 26 日、甲状腺の被曝を防ぐ働きがある安定ヨウ素剤(ヨウ化カリウム丸)について、内部被曝の予防などを目的とする服用を薬事法上認める方針を決めた。 これまでは甲状腺腫や慢性気管支炎などの効能しか認められていなかった。

原子力規制委員会が新たに策定している原子力災害対策指針によると、原発から 5 キロ圏内の住民や、圏外でも地理的に不便な場所に住む住民には、原発事故発生時の被曝から甲状腺を守るため、安定ヨウ素剤を事前に配布する。 それ以外の 30 キロ圏内の住民の分は、自治体が備蓄しておく。

まれにアレルギー反応などの副作用が起きるが、適用外のままでは救済の対象にならないと、規制委の専門家委員会などで問題視されていた。 今回、迅速審査で認められた。 安定ヨウ素剤は被曝の直前に飲むと防止効果がもっとも高いが、3 時間後の服用でも 5 割は低減効果があるとされる。 (asahi = 4-27-13)

マダニ感染症、山口の 60 代女性死亡 死者 8 人に

山口県は 16 日、野外のマダニを介して感染する新種のウイルスによる感染症「重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)」で、県内の 60 歳代の女性が今月上旬に死亡した、と発表した。 国内での感染者は 12 人目で、うち死亡が確認されたのは 8 人目という。

県によると、女性は今月上旬に発熱や意識障害などがあったため入院し、約 1 週間後に死亡した。 病院が保管していた血液で感染症とわかった。 女性に渡航歴はなく、山でマダニにかまれた可能性があるという。 山口県では、成人女性が国内で初めて SFTS に感染し、昨秋に死亡していたことが発覚している。 (asahi = 4-16-13)

◇ ◇ ◇

マダニ感染症、死者 7 人に 佐賀の 60 代男性、感染判明

佐賀県は 10 日、野外のマダニを介して感染する重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) で、昨年 6 月に県内の 60 代の農業男性が死亡していた、と発表した。 国内での感染者は 11 人目で、うち死亡が確認されたのは 7 人目という。

県によると、男性が入院していた医療機関が保管していた血液で判明した。 男性は昨年 6 月中旬に全身の倦怠感を訴えて入院したが、発熱や下痢などを発症してから 10 日ほどで死亡したという。 男性に最近の渡航歴はなく、農作業中に畑などでマダニにかまれた可能性があるという。 県は男性の住所を明らかにしていないが、唐津市と玄海町を管轄する唐津保健福祉事務所管内に住んでいたという。 (asahi = 4-10-13)

◇ ◇ ◇

マダニ感染症で 6 人目死亡 鹿児島の女性

鹿児島県は 8 日、野外のマダニを介して感染する重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) で、県内の成人女性が今月初めに死亡した、と発表した。 厚生労働省結核感染症課によると、国内での感染者は 10 人目で、そのうち死亡したのは 6 人目という。

鹿児島県での感染者は初めて。 県によると、女性は 3 月末に発熱や下痢などを発症。 医療機関を受診し入院したが、発症から約 1 週間後の今月初めに死亡したという。 県環境保健センターで女性の血液などを調べたところ、SFTS への感染が判明した。 女性は最近の渡航歴などはなかったという。 (asahi = 4-8-13)

薄毛の進行で心臓病の傾向 てっぺん近くは高リスク

【川原千夏子】 頭のはげた男性はふさふさ髪の男性に比べ、心筋梗塞や狭心症など重い心臓病のリスクが高い傾向があることが、東京大の原一雄特任准教授(糖尿病学)らのチームの研究でわかった。 将来、自覚症状がない段階でも生活習慣を変え、予防につなげるきっかけにできるかもしれない。

3 日付英医学誌 BML オープンに発表された論文によると、チームは過去の医学論文 6 本を調査。 欧米の 30 - 80 代男性約 3 万 7 千人を 11 年以上経過観察したデータから、はげの進み具合とこれらの心臓病の発生率との関係を調べた。 その結果、頭のてっぺんがはげている男性は、髪のある男性に比べてこれらの心臓病のリスクが 32% 高く、特に 60 歳以下ではリスク上昇は 44% に達した。 (asahi = 4-6-13)

ひもになった細胞、再生医療に期待 東大グループ

【下司佳代子】 東京大生産技術研究所のグループは細胞を生きたままひも状に加工する技術を開発した。 1 日、英科学誌ネイチャー・マテリアルズ電子版に発表した。 ひも状の細胞を束ねたり巻いたりして立体化することもでき、将来的に筋肉や血管などの再生医療に役立てたいという。

竹内昌治准教授らは、細胞同士をくっつけるのりの役目をするコラーゲンを細胞とまぜ、ガラス管に流し込み、髪の毛ほどの太さのひも状に成形した。 外側を食物繊維の薄い皮で覆い、細胞が中で動いたり増殖したりできるようにした。 ラットの心筋細胞で作ったひもは、収縮するなどの機能が確認できた。 また、ラットの膵島(すいとう)細胞で作ったひもを糖尿病マウスの腎臓に移植すると、血糖が正常値にまで下がった。 ほかに血管や神経の細胞でもひもを試作した。 (asahi = 4-2-13)

魚の DHA 分解物質、インフルに効果 秋田大など解明

【大岩ゆり】 サバやアジの脂に多く含まれる不飽和脂肪酸 DHA (ドコサヘキサエン酸)が分解されてできた化学物質は、重症インフルエンザを治す効果のあることを、秋田大などの研究グループが動物実験で突き止めた。 新薬の開発につながると期待される。

秋田大の今井由美子教授らは、DHA の分解途中でできるプロテクチン D1 (PD1) という化学物質の治療効果を調べた。 インフルエンザウイルスをマウス 6 匹の鼻の中に直接感染させ、感染の 12 時間前と直後に PD1 を静脈注射した。 すると、6 匹とも生き残ったという。 さらに、マウス 6 匹の肺に直接ウイルスを感染させて呼吸不全を起こし、重症インフルエンザ患者と似た状態にして、その効果を調べた。 抗ウイルス薬を感染 48 時間後に点滴しても 2 割しか救命できなかったが、PD1 も加えるとすべてが回復した。 (asahi = 4-1-13)

看護師の診療行為一部可能に 床ずれ切除など

【辻外記子】 医師の具体的な指示がなくても、看護師が診療の一部ができるようになる。 厚生労働省の検討会が 29 日、「特定看護師」の報告書をまとめた。 床ずれの切除や胃ろうの管の交換などが想定されている。 医師がいなくても看護師が素早く対応して、早期の治療や重症化予防につながると期待される。

「特定看護師」はモデル事業で行われてきたが、厚労省は制度化をめざす。 看護師の仕事は法律で、診療の補助や療養上の世話と決まっている。 だが明確な定義はなく、「診療の補助」の内容は施設ごとに違っていた。 厚労省は 3 年前から、看護師が高度な医療を安全に行えないか議論を進めてきた。 医師不足の解消につなげるというねらいもあった。 (asahi = 3-29-13)

花粉症に一日一膳 治療米の商品化、農水省が後押し

【貞国聖子】 花粉症への効果が期待されるコメの開発が進んでいる。 スギの花粉のたんぱく質を人工的に取り込ませた「遺伝子組み換え米」。 食べ続けることで体が少しずつアレルギーに慣れていくという「世界初」の試みだ。 後押しする農林水産省は 2020 年までの商品化を目指すが、課題も少なくない。

「コメは日本人が長く習慣として食べてきた。 商品化できれば、病院に行ったり、薬を服用したりする必要がなくなるかもしれない。」 農水省農林水産技術会議事務局の松本隆・研究調整官は期待を込める。 今の花粉症治療は、かゆみや鼻水などの症状を引き起こす「ヒスタミン」の働きを止める薬を服用する対症療法が主流だ。 花粉のエキスを舌下に垂らす方法や注射といった根治療法もあるものの、効果が出るまでに 2 - 3 年はかかるとされている。 (asahi = 3-26-13)

がん「親玉」幹細胞狙う臨床研究へ 末期患者治療に期待

【大岩ゆり】 がんの再発や転移の原因とされる「がん幹細胞」を狙い撃ちする臨床研究が 4 月上旬、国立がん研究センター東病院(千葉県)で始まる。 がん幹細胞を標的にする治療の臨床研究は国内で初めて。 手術で切れないがんでも根治できる治療法につながる可能性がある。

がん幹細胞はがん細胞を生み出す「親玉」のようなもので、さまざまながんの中に存在することがわかっている。 盛んに分裂するがん細胞は、抗がん剤や放射線の攻撃を受けやすいが、多くのがん幹細胞はあまり分裂しない「休眠状態」。 抗がん剤や放射線が作る活性酸素などから身を守って生き残る性質もあり、再発や転移を起こす。

東病院と慶応大のチームは、胃がんの幹細胞の表面にある特徴的なたんぱく質 CD44v の働きを抑えると、活性酸素の攻撃に弱くなることを発見。 潰瘍(かいよう)性大腸炎の治療薬として長年使われているスルファサラジンという飲み薬で、このたんぱく質の働きを抑えられることも見つけた。 (asahi = 3-25-13)

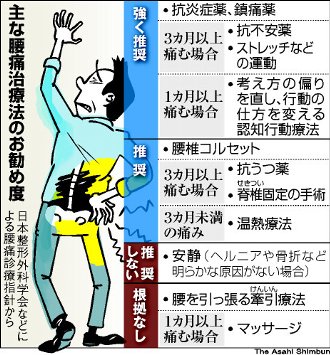

腰痛、推定 2,800 万人 40 - 60 代の 4 割、悩む

【辻外記子】 腰痛の人は全国に推定で 2,800 万人いることが、厚生労働省研究班の調査でわかった。 40 - 60 代の約 4 割が悩んでいた。 関係学会は、一般的な治療法ごとにお勧め度をまとめた。 原因不明の腰痛では、安静よりも運動が効果的で、1 カ月以上続く痛みにはマッサージの効果ははっきりしなかった。 ストレスなど心理的な影響も腰痛の引き金になると認定した。

厚労省研究班(主任研究者 = 吉村典子・東大病院特任准教授)は東京や新潟、広島など全国 8 カ所の住民約 1 万 2 千人分のデータを分析した。 医師による問診などで、「腰に痛みがある」、「1 カ月以内に 1 日以上痛みがあった」人の割合は、60 代が 4 割強でピークだった。 40 代、50 代も 4 割前後で、70 代以上は下がる傾向があった。 男女比は 4 対 6 だった。

痛み止め、温熱、マッサージ、腰の牽引 ・・・。 様々な腰痛の治療法、どれが本当に効くのか。 日本整形外科学会と日本腰痛学会は、一般的な治療法の信頼度を診療指針にまとめた。 白土修・福島県立医科大教授(会津医療センター準備室)らが、国内外の約 200 の論文を分析した。 腰痛は、背骨のがんや、腰椎骨折、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症などでも起こる。 こうした病気が疑われれば、すぐに画像検査をして、もとの病気を治す必要があるという。 (asahi = 3-24-13)

脂肪幹細胞 : 移植で乳房再生、5 人が成功 鳥取大病院

脂肪の組織になる能力がある「脂肪幹細胞」を本人の体から採り、乳がんの手術で乳房を部分的に切除した部位に移植し、乳房を再生する臨床研究を鳥取大病院(鳥取県米子市)が 5 人に実施し、成功したことが同病院への取材で 20 日、分かった。 担当の中山敏准教授によると、患者の経過は良好という。

鳥取大病院によると、移植手術は昨年 9 月 - 今年 1 月、神奈川県や大阪府など 5 府県の 30 - 60 代の女性に実施した。 乳がんで、乳房をできるだけ残す温存手術を受けてから 1 年以上経過し、がんの再発や転移がない人が対象。 (kyodo = 3-21-13)

アルツハイマーに新治療 「遺伝子運び屋」を血管注入

【石塚広志】 理化学研究所と長崎大などのチームは、アルツハイマー病に対する新しい遺伝子治療の手法を開発し、マウスの認知症状を大幅に改善させることに成功し、18 日付英科学誌サイエンティフィック・リポーツに発表した。

アルツハイマー病は、ベータアミロイドと呼ばれる異常なたんぱく質が脳に蓄積して起きる。 ネプリライシンと呼ばれる酵素が減って蓄積が起きると考えられており、この酵素を増やす狙いで、遺伝子の運び屋のウイルスを使った遺伝子治療がヒトで試みられているが、頭蓋骨(ずがいこつ)に穴を開けて脳に注射する必要があった。 (asahi = 3-20-13)

がん再発・転移に関わるたんぱく質特定 新治療法に期待

【石塚広志】 がんを生み出す根源となる「がん幹細胞」にある特定のたんぱく質の働きを抑えると、がんの再発率が大きく下がることを、九州大のチームが確認した。 このたんぱく質を壊す薬を開発すれば、有効な新治療法になると期待される。 がん組織の「親」であるがん幹細胞は「子孫」のがん細胞を増殖させる。 抗がん剤でがん細胞を取り除いたつもりでも、がん幹細胞が残ることで再発・転移してしまう。 これが、がん治療の難しさだ。

九州大生体防御医学研究所の中山敬一主幹教授らは、分裂を活発に繰り返す「増殖期」のがん細胞に抗がん剤が効くのに、がん幹細胞が冬眠状態にある「静止期」には効かないことに注目。 この休眠には「Fbxw7」というたんぱく質が関わっていることを突き止めた。 (asahi = 3-19-13)

糖質制限、糖尿病患者には勧めず 学会、安全性に疑問

【森本未紀】 ご飯やパンなどの炭水化物のみを極端に制限して減量する「糖質制限食」について、現時点では糖尿病患者に勧められないとする提言を日本糖尿病学会がまとめた。 同学会が制限食についての見解を示したのは初めて。 19 日午前の厚生労働省の食事摂取基準に関する検討会で説明された。

糖質制限食を巡っては、短期的には減量や血糖値の改善につながると考えられている。 しかし、長く続けることによる安全性や効果ははっきりせず、国立国際医療研究センター病院などは 1 月、5 年以上続けると死亡率が高まる可能性があるとする論文を発表した。

このため、日本糖尿病学会は、生活習慣が主な原因となる 2 型糖尿病の患者の食事療法について検討。 全体のエネルギー摂取量を制限しないで、糖質のみ極端に制限することについて「安全性などを担保する証拠が不足」と結論づけた。 その上で、1 日に取るカロリーのうち、炭水化物で全体の 50 - 60% (1 日 150 グラム以上)を取るのが妥当とした。 運動量が多い場合などは、炭水化物の量を増やすことも検討できるという。 (asahi = 3-19-13)

シュッとスプレー、スギ花粉撃退 カビ利用、雄花が枯死

【山本智之】 スギの木にスプレーすると、花粉をつくる「雄花」だけを狙い撃ちして枯らし、翌年の花粉発生を抑える - -。 そんな新技術を、森林総合研究所(茨城県つくば市)が開発した。 安全性や生態系への影響を確認する大規模試験が、今秋にも始まる。 国民病ともいわれるスギ花粉症。 その発生源対策としては、無花粉スギの植樹なども進められているが、成長には長い年月がかかる。 今回の技術は、今あるスギの花粉発生を抑えることができるという即効性が特徴だ。

スプレーの主成分はカビの胞子。 きっかけは 2004 年、福島県内のスギ林で、通常は褐色のはずの雄花が、黒く変色しているのが見つかったことだった。 森林総研の窪野高徳科長(樹病学)らが詳しく調べ、「シドウイア・ジャポニカ」というカビの一種が、スギの雄花を枯らしたためと分かった。 (asahi = 3-18-13)

デング熱発症、12 年 220 人 卒業旅行など注意喚起

【武田耕太】 東南アジアなどでデング熱に感染して発症した人が、昨年 1 年間で 220 人にのぼったことが国立感染症研究所の調べで分かった。 統計がある 1999 年以降、200 人を超えたのは 2 回目。 この時期は学生の卒業旅行などが増えるため、専門家は注意を呼びかけている。

10 年の 245 例に次いで多かった。 11 年は減ったが、年々増加傾向にある。 デング熱はウイルスを持った蚊に刺されて感染する。 発熱や発疹などが出て、肝機能障害を起こすこともある。 日本人の感染先はバリ島やタイなど東南アジアを中心としたアジアが約 9 割。 感染は夏が多いが、春も可能性がある。 (asahi = 3-18-13)

患者 6 割効果の花粉症新薬、保険適用へ 福井大など研究

【小堀龍之】 福井県内でスギ花粉が飛び始め、花粉症患者にはマスクを外せない憂鬱(ゆううつ)な春の訪れを告げている。 しかし朗報もある。 今春とはいかないが、6 割の患者に効果が期待できる新薬が、近く保険適用される見込みだ。

スギ花粉のエキスを口の中から吸収して少しずつ体を慣らし、花粉症の根治を目指す免疫療法が、近く保険適用される見通しだ。 福井大学などが治療法を研究中で、製薬会社が昨年末に新薬の認可を国に申請した。 福井大の藤枝重治教授は 2004 年から、スギ花粉症患者に「舌下免疫療法」を試験してきた。 花粉症は、体の免疫が過剰反応して起きる。 免疫療法は、薄い花粉エキスを舌の下から吸収して徐々に慣らし、アレルギー反応を起こさなくして根治を目指す方法だ。 (asahi = 3-8-13)

HIV 感染の新生児が治癒 米、抗ウイルス薬投与で

【ワシントン = 行方史郎】 米ジョンズホプキンス小児センターなどは 3 日、エイズウイルス (HIV) に感染した新生児 1 人に誕生直後から抗 HIV 薬で治療したところ治癒したとみられると発表した。 国連の推計では、2011 年に世界で約 30 万人の新生児が HIV に感染して生まれており、チームは「新生児の HIV は治癒できる可能性を示している」としている。

米アトランタの学会であった発表によると、誕生の 30 時間後から複数の抗 HIV 薬による治療を開始、29 日後にウイルスが検出されなくなった。 生後 18 カ月で治療を中断したが、その 10 カ月後に検査してもウイルスは検出されなかった。

母親が HIV に感染していても妊娠中に抗 HIV 薬を服用して帝王切開するなどの措置を取れば、子どもへの感染はほぼ防げる。 今回のケースでは、母親が感染に気付くのが遅れ、措置がとれなかった。 大人では白血病の治療による骨髄移植で HIV 感染の治癒例が報告されているが、抗 HIV 薬による治療ではない。 (asahi = 3-5-13)

肝移植拒絶反応、薬飲まず抑制 北大・順大チーム開発

【阿部彰芳】 臓器移植後に起きる拒絶反応を免疫抑制剤を飲まずに抑える手法を、北海道大と順天堂大のチームが開発した。 患者と臓器提供者の免疫をつかさどる白血球を操作した。 生体肝移植を受けた 10 人に行い、4 人が最長で半年間、薬を中止し、6 人で減量することに成功した。 新たな治療法として確立すれば、患者の負担は大幅に減らせると期待される。

移植手術を受けた患者は通常、拒絶反応を抑える薬を生涯飲み続ける必要がある。 免疫力が下がるため、感染や発がんのリスクが高まるほか、腎障害などの重い副作用もある。

拒絶反応は、患者の白血球の一種、T細胞が移植臓器を「異物」と認識して攻撃して起こる。 北大の藤堂省(さとる)・特任教授、順天堂大の奥村康(こう)・特任教授らは、移植の手術前に患者と提供者の血液から白血球を取り出して一緒に培養。 特殊な薬剤を加えて、患者の白血球が提供者特有の成分を患者自身のものと勘違いするようにした。 培養した白血球は移植から 2 週間後に患者に戻し、段階的に薬を減らした。 (asahi = 3-2-13)

群馬の水道水から病原性原虫検出 「生水飲まないで」

群馬県企業局は 26 日夜、県営浄水場の県央第一水道(榛東村)で浄水した水道水から、下痢や腹痛の原因となるおそれがある病原性原虫「ジアルジア」を検出したと発表した。 同局は給水は止めず、「生水としては飲まず、煮沸してから飲んでほしい」と呼びかけている。

3 カ月に 1 度の定期検査で、25 日午前 9 時前に採水したサンプル(20 リットル)を検査した結果、1 個体が検出されたという。 水道法の基準では、検出されないことと定められている。 26 日分のサンプルからは不検出で、市町村への給水地点ですべて不検出なら、27 日中にも飲用可能とするという。

同浄水場は利根川を水源とし、群馬県内の前橋市、高崎市、吉岡町、榛東村に給水している。 同局は対象市町村と連携し、広報車を走らせ、煮沸してから飲むよう注意を促している。 健康被害などの報告はないという。 ジアルジアは哺乳動物の腸に寄生し、感染した動物の糞便から外に排出される。 河川の水にも動物を介して混入する可能性があるという。 (asahi = 2-27-13)

マダニ感染症、死者 5 人に ウイルス、以前から国内に

厚生労働省は 26 日、野外のマダニを介して感染するとみられる重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) で、2005 年秋に長崎県の 60 代男性が死亡していた、と発表した。 国内での死亡確認は 5 人目。 これまでの 4 人はいずれも昨年の死亡例で、原因ウイルスが以前から国内に存在していたことが裏付けられた。

厚労省によると、医療機関が保存していた血液を検査して判明した。 男性に直前の渡航歴はなく、発熱や血小板減少などの症状があった。 ウイルスは中国で確認されているものとは特徴が異なり、国内の 4 例と同様のタイプだった。 SFTS は 09 年に中国で集団発生が報告され、11 年にウイルスが特定された。 国内では 1 月末に初確認。 これまでの死亡例は山口、愛媛、宮崎、広島の各県で確認されている。 厚労省は疑わしい例の情報提供を求めており、5 例が検査待ちの状態という。 (asahi = 2-26-13)

◇ ◇ ◇

マダニ媒介の感染症、広島でも成人男性死亡 12 年夏

広島県は 19 日、野外のマダニを介して感染する重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) で、県内の成人男性が昨夏死亡していたと発表した。 県によると、発熱や吐血、下血などの症状が出てから約 10 日後に死亡したという。 男性は昨年に渡航歴があったが、県健康対策課は「感染とは関係ない」としている。 2011 年に特定された新種のウイルスが原因で、厚生労働省によると、これまでに山口、愛媛、宮崎の 3 県で計 3 人が同様に死亡したことが確認されている。 (asahi = 2-19-13)

◇ ◇ ◇

ダニ感染症で死亡、新たに 2 例 12 年秋、愛媛・宮崎で

厚生労働省は 13 日、野外のマダニを介して感染する重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) による死亡例が新たに 2 人確認されたと発表した。 愛媛県と宮崎県の成人男性で、昨秋に死亡していた。 2011 年に特定された新種のウイルスが原因。 国内初確認となった山口県の成人女性に続き、国内の感染確認はこれで 3 人になった。

国内初の感染例が確認されたことを受け、厚労省が自治体に情報提供を呼びかけていた。 2 人は発熱や血小板減少などの症状が現れ、発症後 10 - 16 日後に死亡した。 直近の海外渡航歴はなかったという。 国立感染症研究所が血液を検査し、ウイルスを特定した。 (asahi = 2-13-13)

◇ ◇ ◇

ダニ介する新たな感染症の患者、国内で初確認 既に死亡

厚生労働省は 30 日、中国で集団発生し、ダニを介して感染する新たな感染症の患者が国内で初確認されたと発表した。 山口県で昨秋死亡した患者の組織から、ウイルスが見つかった。 厚労省は医療機関に疑わしい患者の情報提供を呼びかけた。 感染症は重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) で、中国で 2009 年に集団発生が報告され、11 年に原因ウイルスが判明した。 米国でも発生が報告されている。 野外にいるマダニにかまれることで主に感染し、発熱のほか吐き気や下痢などの症状が現れ、血液中の血小板が減る。

山口県の患者の感染経路は不明で、海外渡航歴や輸血歴はなかった。 中国で見つかったウイルスとは遺伝子型が一部違い、以前から山口県に限らず国内に広がっていた可能性があるという。 潜伏期間は 6 日から 2 週間で、致死率は 10 - 30%。 今のところ有効なワクチンや薬はなく、対症療法が中心になるという。 (asahi = 1-30-13)

糖尿病 : 運動で死亡リスク 2 分の 1 「血糖値改善、ストレス発散」 厚労省研究班

日ごろ熱心に運動している糖尿病患者は、ほとんどしない人に比べて死亡の危険性がほぼ半分に下がることが、厚生労働省研究班(主任研究者 = 曽根博仁・新潟大教授)の大規模調査で判明した。 研究班は「食事に比べ運動指導はあまり実施されていないが、大きな効果があることが分かった」と分析している。 調査結果は欧州糖尿病学会誌(電子版)に掲載される。

生活習慣が原因で発症する 2 型糖尿病の男女 1,702 人(40 - 70 歳)を約 8 年間、追跡調査した。 運動量に応じて「多い」、「少ない」、「中程度」の 3 群に分け、脳卒中の発症、死亡などを比べた。 運動量が「多い」群は、時速 6 キロのウオーキングに換算すると 1 日平均 1 時間 10 分、水泳では同 30 - 40 分程度の運動量。 「少ない」群は、仕事や日常生活の活動以外、ほとんど運動していなかった。

調査の結果、「多い」群の患者が脳卒中を起こす危険性は、「少ない」群の約 6 割、他の病気も含め死亡する危険性は 5 割程度にとどまっていた。 曽根教授は「運動は血糖値や血圧を改善させるほか、ストレス軽減効果もあるのかもしれない」と話している。 (永山悦子、mainichi = 2-25-13)

◇ ◇ ◇

食べる順、「まず野菜」がおすすめ 血糖値抑制に効果

【須藤大輔】 食事のメニューが同じでも、最初に野菜を食べると血糖値の上がり方がゆるやかになるとする報告を、大阪府立大の今井佐恵子教授(臨床栄養学)らのグループが論文にまとめ、英国の糖尿病専門誌に掲載された。 「食べる順番」はダイエットの手法としても注目されているが、効果の一端が数値で確認された。

2 型糖尿病の患者 19 人と健康な 21 人に、血糖値を連続して測定できる装置を身につけてもらい、同じ食事内容で野菜を先に食べたときと、炭水化物を先に食べたときとで血糖値の変動がどう違うか、調べた。 「野菜が先」は、500 グラムの野菜を 5 分かけて食べた後、肉や魚などのたんぱく質を食べ始め、さらに 5 分してからご飯やパンなどを食べるという条件。 (asahi = 2-23-13)

アルツハイマー予防効果、DHA は適度に 京大など研究

【鍛治信太郎】 魚に多く含まれ、アルツハイマー病の予防に効果がありそうだとされるドコサヘキサエン酸 (DHA) は、濃度が高いとかえってよくないという結果が iPS 細胞を活用した実験で出た。 京都大と長崎大のグループが 22 日、米科学誌セル・ステムセル電子版で発表する。 京大 iPS 細胞研究所の井上治久准教授、長崎大薬学部の岩田修永教授らは、アルツハイマー病を若年で発症した家族性のタイプの 2 人と、高齢で発症した 2 人から皮膚細胞を提供してもらい、iPS 細胞にして神経細胞へと変化させた。

アルツハイマー病では、アミロイドベータという毒性の高いたんぱく質が神経細胞の外にたまることが知られ、発症の原因と推定されている。 今回詳しく調べると、家族性の 1 人と高齢で発症の 1 人では、細胞の内部にアミロイドベータがたまっていた。 これがストレスとなり、細胞が死にやすくなることもわかった。

DHA を低い濃度で加えると、ストレスが減って細胞死の割合が減った。 しかし、濃度がこの 4 倍ほど高いとかえってストレスが増した。 細胞の実験なので、井上さんは「食事でどれくらいが適正なのか、現段階でははっきりしない」と話す。 アルツハイマー病の種類によって効果が違う可能性もある。 DHA はイワシやサバなどの青魚や、カマの目の部分などに多く含まれる脂肪酸。 アルツハイマーなどの認知症の予防や症状改善に効果があるとされる。 (asahi = 2-23-13)

再生医療、市場 1.6 兆円 30 年、経産省予測

経済産業省は 22 日、再生医療の産業化に関する有識者研究会に報告書案を示し、人工多能性幹細胞(iPS 細胞)の活用などで、再生医療の国内市場規模は 2012 年の 260 億円から 30 年に 1.6 兆円まで拡大するとの予測を明らかにした。

市場の成長見通しを示して、再生医療分野への企業の参入を促すのが狙い。 報告書では、日本の研究はトップレベルだが実用化で欧米と差がつくことが懸念されると指摘。 今後の課題として、再生医療に関する情報発信や、保険制度の在り方の検討、関連機関の整備などを挙げた。 12 年時点の市場規模は、既に実用化されている製品と周辺産業を合わせた金額。 (kyodo = 2-22-13)

慢性胃炎治療、保険適用に ピロリ菌で感染、厚労省認可

「ピロリ菌」が原因の「慢性胃炎」を治療する際にも保険がきくことになった。 厚生労働省が 21 日、製薬 12 社の薬について、保険の対象に慢性胃炎の治療を加えることを認めた。 これまでピロリ菌が原因でかかる感染症で保険がきくのは、「胃潰瘍」などの病気に限られていた。 保険の適用で慢性胃炎の治療が増えれば、胃がんなどの予防につながる可能性がある。 (asahi = 2-21-13)

SARS 類似ウイルスで男性死亡 英国、ヒトから感染か

英中部バーミンガムのクイーンエリザベス病院は 19 日、入院していた男性が重症急性呼吸器症候群 (SARS) と同じコロナウイルスの新種ウイルスへの感染で死亡したと発表した。

病院によると、男性は 17 日に死亡した。 最近の海外渡航歴はなかったが、父親が中東とパキスタンに渡航。 帰国後に同じウイルスに感染、発症したことが確認されている。 英保健当局は「人から人への感染の可能性が高い」と警戒を強めている。 父親と、もう 1 人の家族は快方に向かっているという。 世界保健機関 (WHO) によると、これまでにヨルダン、カタール、サウジアラビアで 9 人が新種ウイルスに感染、5 人が死亡した。 (asahi = 2-20-13)

◇ ◇ ◇

中東でまた SARS 類似の新ウイルス 4 人感染 1 人死亡

【行方史郎 = ワシントン】 世界保健機関 (WHO) は 23 日、サウジアラビアとカタールの計 4 人から 2003 年に流行した新型肺炎の重症急性呼吸器症候群 (SARS) ウイルスと同じ仲間の新種ウイルス感染が確認されたと発表した。 うち 1 人は死亡した。 4 人のうちサウジアラビアの 2 人は家族。 この家族では、さらに 2 人が呼吸器症状を訴え、1 人は亡くなったが、ウイルス感染の有無はわかっていない。 AP 通信によると、カタールの患者は 10 月に発症、搬送されたドイツで感染が確認されたが、回復した。

9 月にカタールから英国に搬送された男性で感染が確認されて以降、この新種ウイルスによる感染者は計 6 人で、うち 2 人が死亡した。 WHO では「SARS のときと状況は違う」としながらも、「これまで関係した国以外にもウイルスは広まっているとみなした方が賢明だ」として、監視強化を呼び掛けている。 SARS は 02 年から 03 年にかけて中国を中心に流行し、約 800 人が亡くなった。 (asahi = 11-24-12)

ブタ体内で膵臓を作製 東大教授ら、ヒト臓器も視野に

【下司佳代子】 ブタの体内で別のブタに由来する膵臓(すいぞう)をつくることに、中内啓光・東京大教授と長嶋比呂志・明治大教授らが成功した。 移植医療や病気の研究のため、ヒトの臓器をブタの体内でつくることを視野に入れた取り組みで、今週の米科学アカデミー紀要電子版で発表する。

チームは、ヒトと臓器の大きさが近く、ヒトに移植する臓器をつくる「動物工場」としての研究も行われてきたブタに着目した。 まず、遺伝子操作で膵臓がつくれない白ブタをつくった。 このブタに、膵臓をつくれる普通のブタの細胞を交ぜた場合、膵臓ができるかどうかを見るためだ。 この白ブタからクローン技術で胚(はい)の細胞をつくり、正常なメスの黒ブタの胚の細胞を注入。 別のメスブタの子宮に移植して子を生ませた。 このブタは白ブタと黒ブタの細胞が交じった個体で、黒ブタの遺伝子に由来する膵臓を持っていた。

この技術を応用し、黒ブタの細胞の代わりに、ヒトの iPS 細胞(人工多能性幹細胞)を使えば、ヒトの臓器を持つブタができることになる。 だがヒトと動物の細胞が交じった生物ができることには倫理的な懸念があり、ヒトの iPS 細胞を入れた動物の胚から子をつくらせることは国の指針で禁じられている。 中内教授は「技術的な課題は 3 - 5 年程度で解決したい。 指針見直しを約 2 年前から求めているが、判断が遅れるなら国外での研究を検討するしかない。」と話している。 (asahi = 2-19-13)

国産ロボでリハビリの臨床試験 全国 10 病院で 3 月から

【権敬淑】 国産の装着型ロボットを使い、神経や筋肉の難病患者のリハビリテーションへの有効性をみる世界初の臨床試験(医師主導治験)が、国立病院機構新潟病院(新潟県柏崎市)など全国 10 病院で 3 月から順次始まる。 ロボット技術を活用した日本発の医療機器に育てることをめざす。

筑波大の山海嘉之(さんかいよしゆき)教授らが開発し、サイバーダイン(茨城県つくば市)が供給する「ロボットスーツ HAL (ハル)」を使う。 希少性の神経や筋肉の難病で、歩行が不安定な 18 歳以上の 30 人を対象に、装着時のリハビリが、未装着時と比べてどれほど歩行機能の回復などに役立つか検証する。

HAL は、筋肉を動かそうとする脳の微弱な電気信号を皮膚表面につけたセンサーで感知。 患者が意図した筋肉の動きを予想し、モーターで力を加えて動きを補助する。 筋肉が弱った人にも使えるのが特徴だ。 新潟のほか東京、大阪などの病院で実施の予定。 欧州での臨床試験も計画されている。 研究代表者の中島孝・新潟病院副院長(神経内科)は「新たな医療機器を世界に発信していく第一歩にもなると思う」と話す。 (asahi = 2-12-13)