上場企業、利益 3 割減 震災・タイ洪水・円高響く

東京証券取引所第 1 部に上場する企業の 2012 年 3 月期の決算発表は 11 日にピークを迎え、1 年前と比べ売り上げはほぼ横ばい、純損益の黒字は約 3 割減る傾向が鮮明になった。 昨年 3 月の東日本大震災、秋のタイの洪水被害や長引く円高を受け、電機を中心にメーカーの業績悪化が響いた。

この日はパナソニックや日産自動車など全体の 2 割強にあたる 283 社(午後 5 時現在)の決算が集中、これで全体の 4 分の 3 が発表を済ませた。 10 日までに発表した 667 社分(全体の 56%、金融業を除く)の決算を SMBC 日興証券が集計したところ、売上高の合計は 370.8 兆円で前年比 1.6% 増えたが、純利益は 7.3 兆円の黒字にとどまり、同 28.5% 減った。 こうした減益傾向は今後の決算でも変わらないとみられる。

製造業では電機の業績悪化が目立った。 テレビ事業が不振だったソニーは 4,566 億円の赤字を出し、電機の純利益は同 86.6% 減った。 自動車業界は、震災や洪水による工場の操業停止が収益を圧迫、全体としては同 33.5% 減だった。 電気・ガスは原発の稼働停止で赤字に転落した。 (asahi = 5-12-12)

日中韓 FTA 「年内交渉入り」明記 北京で貿易相会合へ

日中韓が 12 日午後、北京で開く経済貿易相会合で採択する合意文書案が明らかになった。 3 カ国による自由貿易協定 (FTA) について、「年内の交渉入り」を明記。 知的財産の保護を強めることや、3 カ国に東南アジア諸国連合 (ASEAN) やインドなどが加わる東アジアの新たな経済統合の枠組みも前進させる。

貿易相会合には、枝野幸男経済産業相ら 3 カ国の閣僚が出席し、合意文書をまとめる。 13 日に当地で開かれる日中韓首脳会議の共同宣言に反映させ、FTA の年内交渉入りで正式合意する。

日中韓 FTA の交渉開始時期をめぐっては、すでに中国と二国間の FTA 交渉入りで合意し、3 カ国の枠組みに慎重だった韓国が当初、「早期に」との表現を主張。 しかし、日中が説得し、韓国が年内の交渉入りを最終的に受け入れた。 文書案には「3 カ国は、国内手続きと事務レベル協議の準備を直ちに始める」との一文が盛り込まれている。 (asahi = 5-12-12)

ASEAN と経済連携 中印も視野、政権年内交渉へ

野田政権は、東南アジア諸国連合 (ASEAN) が日中韓など 6 カ国に呼びかけている「東アジアの包括的経済連携協定」の交渉を年内に始めることで ASEAN などと合意する方針を固めた。 日本は「環太平洋経済連携協定 (TPP)」への交渉参加を目指して米国と事前協議を進めているが、一方で中国などアジアの成長国とも自由貿易の枠組みをつくる必要があると判断した。

28 日に東京である日本と ASEAN 10 カ国の経済相会合で、年内の交渉開始を目指すことで合意し、共同声明を発表する。 ASEAN が参加を呼びかけている日中韓、インド、豪州、ニュージーランドの 6 カ国のうち交渉入りを表明するのは日本が初めてだ。 今後は、5 月に ASEAN と 6 カ国の政府高官協議、8 月に経済相会合を開いて交渉入りの準備を進める。 11 月の東アジア首脳会議で全 16 カ国で交渉入りの合意を目指す。 (asahi = 4-28-12)

日銀、追加緩和を決定 国債買い取り基金 5 兆円上積み

日本銀行は 27 日の金融政策決定会合で、追加の金融緩和を行うことを決めた。 日銀が金融機関からより多くの国債などを買い入れ、出回るお金の量を 5 兆円増やす。 景気を刺激し、日銀が事実上のインフレ目標に掲げる「1% の物価上昇」に近づけるねらいだ。 日銀が 2 月に 1% の目標を示して以降、政府や与野党から追加緩和を求める声が一段と強まっており、強い政治的圧力を受けるなかでの日銀の判断が注目されていた。

追加緩和はインフレ目標導入を決めた 2 月以来。 国債などを買って、市場にお金を流す「基金」の規模を現在の 65 兆円から 5 兆円上積みし、70 兆円とする。 長期国債の買い入れ額は 10 兆円程度増やすが、金融機関に低利で貸し出す資金供給は、5 兆円程度減らす。 この結果、差し引き 5 兆円分お金の量が増える。

買い入れる国債の種類についても、現在の「満期まで 2 年以下」から「3 年以下」に広げる。 返済までの期間が長い資金の金利を下げ、都市開発や資源開発など時間がかかる事業の資金繰りを後押しする。 また、国債はすべて今年末までに買い入れる予定だったが、来年 6 月末までに期間を延ばす。 株価指数に連動する投資信託の買い入れを 2 千億円、不動産投資信託の買い入れを 100 億円増やす。 政策金利の誘導目標を年 0 - 0.1% とする事実上の「ゼロ金利政策」も続ける。 (asahi = 4-27-12)

公示地価、震災の影響くっきり 被災地では高台が高騰

国土交通省が 22 日発表した「2012 年の公示地価(1 月 1 日時点)」は、東日本大震災の影響が色濃く出た。 被災地では海に近い地域が大きく下げ、高台が最大 6 割上がるなど高騰した。 福島県も大きく下げた。 全国でも下落が続くものの、東京圏を含む東日本に比べて大阪圏など西日本の下げ幅が縮まり、「西高東低」の傾向になった。

公示地価は土地を売り買いする時や自治体などが土地を買う時の目安になる。 被災地では高台などへの移住が本格的に始まるため、地価の動きは被災者の暮らしや復興に深くかかわる。 国交省は震災後初めて、宮城、岩手、福島 3 県で津波の被害にあった地域の地価を調べた。 調査地点の 8 割の 42 地点で地価が下がり、平均 7.5% 下落になった。 とくに仙台市若林区は 27.0% 下落になり、全国一の下落率だった。 (asahi = 3-22-12)

5 カ月ぶり貿易黒字 2 月、329 億円

財務省が 22 日に発表した 2 月の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、329 億円の黒字だった。 貿易黒字になるのは 5 カ月ぶり。 輸出額は前年同月比 2.7% 減の 5 兆 4,409 億円。 輸入額は同 9.2% 増の 5 兆 4,079 億円だった。 貿易収支は昨年、31 年ぶりに年間で赤字になり、今年 1 月には、月間で過去最大の約 1.5 兆円の赤字だったが、黒字に転換した。 (asahi = 3-22-12)

◇ ◇ ◇

1 月の経常収支、4,373 億円の赤字 85 年以降で最大

財務省が 8 日に発表した 2012 年 1 月の国際収支状況(速報)によると、海外とのモノ・サービスの取引や投資状況を示す経常収支は 4,373 億円の赤字になった。 経常赤字はリーマン・ショック後の 2009 年 1 月以来で、赤字額は比較可能な 1985 年以降で最大。 外貨を稼ぐ力が弱まっている日本の現状が鮮明になった。

経常収支は、日本と海外とのお金のやりとりを合計したもの。 輸出から輸入を差し引いた貿易収支は、通関ベースで 1 兆 4,750 億円の赤字だったが、保険料や船賃などを除いた貿易収支も 1 兆 3,816 億円の赤字になった。 (asahi = 3-8-12)

◇ ◇ ◇

1 月の貿易収支、1.4 兆円赤字 78 年以降で過去最大

財務省が 20 日発表した 1 月の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は 1 兆 4,750 億円の赤字だった。 赤字は 4 カ月連続で、リーマン・ショック後の 2009 年 1 月の 9,679 億円を大きく上回り、比較可能なデータがある 79 年以降で過去最大となった。 輸出額は前年同月比 9.3% 減の 4 兆 5,102 億円。 欧州債務(借金)危機などによる需要低迷がアジア諸国などにも波及し、低迷した。 輸入額は同 9.8% 増の 5 兆 9,852 億円だった。 (asahi = 2-20-12)

◇ ◇ ◇

経常黒字、15 年ぶり 10 兆円割れ 11 年、4 割減

財務省は 8 日、2011 年の国際収支状況(速報)を発表した。 海外とのモノ・サービスの取引や投資状況を示す経常収支は、前年比 43.9% 減の 9 兆 6,289 億円の黒字にとどまった。 経常黒字が 10 兆円を割ったのは、1996 年の約 7 兆 1 千億円以来 15 年ぶりだ。

11 年の経常黒字は 10 年の約 17 兆 1 千億円から急減し、バブル景気で海外旅行などが多かった 91 年の約 9 兆 1 千億円に並ぶ低水準になった。 07 年に過去最高の約 24 兆 8 千億円になった後、リーマン・ショックで減少してから回復しつつあったが、日本が海外から「稼ぐ力」が再び弱まった。

経常黒字が減ったのは、貿易収支が前年より約 9 兆 5 千億円も悪化して 1 兆 6,089 億円の赤字に転落したからだ。 すでに 1 月に発表した通関ベースの統計で 31 年ぶりの貿易赤字になっているが、保険料や船賃などを除いて算出する国際収支状況でも 63 年以来 48 年ぶりの貿易赤字になった。 (asahi = 2-8-12)

◇ ◇ ◇

貿易赤字、1 月上旬は 9,161 億円 年明けも輸出停滞

1 月上旬(1 - 10 日)の貿易統計(通関ベース、速報)によると、輸出額から輸入額を引いた貿易収支は 9,161 億円の赤字だった。 財務省が 30 日発表した。 2011 年は通年で 31 年ぶりの貿易赤字を記録したが、年明けも輸出の停滞が続いている。

輸出額は前年同期比 20.7% 減の 6,602 億円だった。 前年割れした主な品目は、船舶、半導体など電子部品、自動車など。 輸出は震災後に供給網の寸断などで落ち込んだ後、昨年 8、9 月に前年を上回る回復を見せたが、10 月以降は再び前年割れが続いている。

輸入額は 24.3% 増の 1 兆 5,763 億円。 各地の原発の停止に伴い、代替の火力発電に使う液化天然ガス (LNG) の輸入が増加した。 石炭、鉄鉱石なども増えた。 今年の 1 月上旬は、荷動きが出やすい平日の数が昨年と同じ 4 日間だった。 (asahi = 1-30-12)

◇ ◇ ◇

31 年ぶり貿易赤字 11 年、震災や円高、タイ洪水響く

財務省が 25 日発表した 2011 年の貿易統計(速報)によると、輸出額から輸入額を引いた貿易収支は 2 兆 4,927 億円の赤字だった。 貿易赤字は 1980 年以来 31 年ぶり。 東日本大震災や円高、タイの洪水で輸出が減った一方、原発停止に伴って火力発電燃料の輸入が増えた。 輸出は前年比 2.7% 減の 65 兆 5,547 億円で、2 年ぶりの減少。 輸入は 12.0% 増の 68 兆 474 億円で 2 年連続の増加だった。 (asahi = 1-25-12)

◇ ◇ ◇

経常黒字 85% 減、9 カ月連続前年割れ 11 月国際収支

財務省が 12 日発表した 2011 年 11 月の国際収支(速報)によると、海外とのモノ、サービスの取引や投資の状況を示す経常収支は、1,385 億円の黒字だった。 前年同月比 85.5% 減で、東日本大震災が起きた 3 月以降、9 カ月連続して前年同月割れしている。

電子部品などの輸出が減る一方、液化天然ガス (LNG) などの輸入が増え、貿易赤字は 5,851 億円にのぼる。 ただ、日本企業の海外事業からの配当金などを示す所得収支が、9,340 億円の黒字のため、経常収支の黒字を保っている。 11 年 12 月上中旬の貿易収支は 4,965 億円の赤字。 11 年は通年でも貿易赤字になる見込みで、赤字は 1980 年以来 31 年ぶり。 (asahi = 1-12-12)

◇ ◇ ◇

12 月上旬の輸出、前年比で 10% 減 貿易統計

12 月上旬(1 - 10 日)の日本の輸出額(通関ベース、速報)は、前年同期比 10.2% 減の 1 兆 8,434 億円だった。 自動車、鉄鋼、半導体など電子部品の輸出が減った。 東日本大震災からの回復傾向にあった輸出は、10 月以降、前年割れが続いている。

財務省が貿易統計として 27 日発表した。 輸入は 5.7% 減の 1 兆 9,300 億円。 輸出から輸入を差し引いた貿易収支は 866 億円の赤字だった。 安住淳財務相は 27 日の閣議後会見で「(輸出減は)円高、欧州の経済の不安定さに起因している。 タイの洪水も非常に(影響が)大きかった。」と述べた。 (asahi = 12-27-11)

◇ ◇ ◇

31 年ぶり貿易赤字へ 震災、円高による輸出減が響く

2011 年は輸出額より輸入額が多くなり、年間の貿易収支(輸出額から輸入額を引いたもの)が 1980 年以来 31 年ぶりに赤字になる見通しとなった。 東日本大震災で工場が壊れて自動車や家電がつくれなくなったことや、円高で輸出が減ったことが響いた。

財務省は 21日、11 月の貿易統計(速報)を発表した。 輸出額が前年同月比 4.5% 減の 5 兆 1,977 億円となって 2 カ月続けて前年を下回り、6,847 億円の貿易赤字になった。 比較できる 79 年以降では、11 月として過去最大の赤字になった。 これで 1 - 11 月は計 2 兆 2,831 億円の貿易赤字になった。 12 月に輸出が増えて黒字になっても取り返せる額ではなく、年間の貿易赤字が確実となった。 (asahi = 12-21-11)

企業物価指数、0.6% 増 17 カ月連続上昇

日本銀行が 12 日発表した 2 月の企業物価指数は 104.7 (2005 年平均 = 100、速報値)で、前年同月を 0.6% 上回った。 前年水準を超えるのは 17 カ月連続。 原油などの値上がりや円安を背景に、今後も上昇が見込まれる。

企業物価指数は前月比でも 0.2% 増と 2 カ月ぶりに上昇し、昨年 7 月以来の伸びとなった。 2 月は米国などの経済が回復に向かうという期待から、原油や銅などの国際価格が上がった。 円がドルやユーロなど主要通貨に対して値下がりしたことで、輸入品の価格も上がった。 輸出品では、これまで値下がりする傾向が強かった自動車が、米国や英国で値上がりした。 各国での販売回復や、円安が寄与したと見られる。 (asahi = 3-12-12)

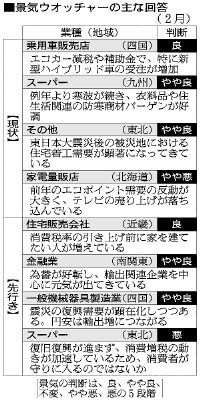

5 年ぶり「横ばい」上回る 2 月景気ウォッチャー調査

内閣府は 8 日、2 月の景気ウオッチャー調査を発表した。 2 - 3 カ月後の先行きを示す判断指数(全国)が前月より 3 ポイント高い 50.1 になり、リーマン・ショック前の 2007 年 4 月以来約 5 年ぶりに、横ばいを示す「50」を上回った。 約半年ぶりに 1 ドル = 80 円台の円安ドル高水準となり、景気の見通しを上向かせた。

この調査は商店主らに景気の実感を聞いている。 判断が上向いた理由として、1 ドル = 70 円台後半の「超円高」が緩和された点をあげた人が多かったという。 2 月初旬には 1 ドル=76 円台だった円相場は、日本銀行が 2 月半ばに事実上のインフレ目標を設定したのを転機に、2 月末には 81 円台にまで円安ドル高にふれた。 「円安に伴う輸出増加が好材料となり、生産の増加が見こまれる(東海・金融業)」との声があった。

地域別でみると、最も指数が上昇したのは、自動車産業が好調だった中国地方で前月比 6.1 ポイント増だった。 ほかの地方も前月を上回ったが、東北地方だけは下回った(同 0.5 ポイント減)。 「震災の復興支援による好景気も落ち着くのではないか(東北・広告会社)」などの声があった。 (asahi = 3-9-12)

GDP、2 次速報で上方修正へ 昨年 10 - 12 月期

2011 年 10 - 12 月期の実質国内総生産 (GDP) は、内閣府が 8 日発表する 2 次速報で上方修正される見通しだ。 1 次速報では前期(7 - 9 月期)比 0.6% 減だったが、民間調査会社 12 社の 2 次速報の予測平均は 0.2% 減。 設備投資の大きな伸びを織り込むことが理由だ。 実質 GDP の増減率の年率換算は、1 次速報では 2.3% 減だったが、2 次の民間予測では平均 0.7% 減となっている。

2 次速報は、1 次速報後に公表された経済指標を入れて推計し直している。 1 日に発表された法人企業統計で、10 - 12 月期の国内の設備投資額は前年同期比 7.6% 増と大きく伸び、3 四半期ぶりのプラスになった。 東日本大震災で被災した工場の復旧工事が本格化し、スーパーなど小売り各社が東北地方を中心に出店を増やしたためだ。 これを受け、GDP の設備投資も 1 次速報の 1.9% 増から大きく伸びる見込み。 民間の予測平均では 5.1% 増となっている。 (asahi = 3-4-12)

◇ ◇ ◇

GDP 2 四半期ぶりマイナス 11 年 10 - 12 月期

内閣府が 13 日発表した 2011 年 10 - 12 月期の国内総生産 (GDP) の 1 次速報は、物価変動の影響を除いた実質(季節調整済み)で前の 7 - 9 月期と比べて 0.6% 減、1 年続いた場合の年率換算では 2.3% 減となった。 1.7% 増(年率 7.0% 増)と高成長だった前期から一転して、2 四半期ぶりにマイナス成長となった。 タイの洪水や世界経済の低迷により、輸出が 3.1% 減(前期は 8.6% 増)と大きく減少したことが響いた。 (asahi = 2-13-12)

◇ ◇ ◇

1 人あたり GDP、前年比 2.3% 増の 376 万円

経済活動の水準を算出した名目国内総生産 (GDP) は 2010 年(暦年)、国民 1 人あたりの金額で 376 万 2 千円となり、前年より 2.3% 増えた。各国と比較できるドルに換算すると 4 万 2,983 ドル。 円高の影響で過去最高額に押し上がった。 内閣府が 26 日、発表した。 1 人あたり GDP が円ベースで前年より増えるのは 3 年ぶり。 08、09 年に金融危機の余波で縮んだ経済規模を取り戻しつつある様子がうかがえた。

一方、実感はわきにくいものの、ドルベースでの名目 GDP は前年より 9% 増え、5 兆 5,035 億ドルになった。 10 年の円ドル相場は 1 ドル = 87.78 円で、前年より約 6% も円高ドル安が進んだためだ。 それでも、32% 増の急成長を遂げた中国(5 兆 9,259 億ドル)に及ばず、逆転されたことが改めて確認された。

ドルベースの GDP を総人口で割った 1 人あたり金額では、同じく円高が響いた 1995 年の過去最高額 4 万 2,641 ドルを超えた。 独仏を抜き、経済協力開発機構 (OECD) 加盟国の順位では前年から二つあがり 14 位になった。 95 年には世界 3 位だったが、バブル崩壊で順位を下げ、04 年以降は 10 位以下が定着している。 (asahi = 12-26-11)

◇ ◇ ◇

12 年度成長率、実質 2.2% に 野田政権、下方修正へ

野田政権は 2012 年度の経済成長率の見通しについて、物価の変動を除いた実質で 2.2%、物価の動向を反映した名目で 2.0% とする方針を固めた。 消費者物価指数の見通しは、0.1% とプラスとする方向だ。 22 日に閣議了解する。

東日本大震災の影響で落ち込む 11 年度から一転して、12 年度は復興需要による押し上げ効果を期待する。 一方で、円高や世界経済の先行きが不透明な情勢を考慮し、8 月に予測した実質 2.7 - 2.9%、名目 2.6 - 2.8% を下方修正する。

経済全体の物価の動きを示す GDP デフレーターは 1998 年度からマイナスが続くが、12 年度もマイナスを見込む。 消費増税の議論が控えるなか、消費者物価指数はプラスを予測し、物価下落が続くデフレからの脱却に向けた姿勢をにじませる考えだ。 (伊藤裕香子、asahi = 12-21-11)

◇ ◇ ◇

経済成長率見通し、12 年度は 2% 程度 内閣府

内閣府は、物価変動の影響を除いた実質経済成長率の見通しを、2012 年度がおよそ 2%、11 年度はマイナス成長とし、8 月時点の予測を大きく引き下げる方針だ。 民間調査機関 15 社が発表した予測も、欧州経済の減速などを踏まえて下方修正している。

政府見通しは「経済運営の目標」という意味合いもあり、民間の予測を上回ることが多い。 民間 15 社の平均は、12 年度が 1.8%。 11 年度はマイナス 0.5% で、全社がマイナス成長の見込みに転じた。

これまでの政府の見通しは、8 月に東日本大震災の影響を織り込んで算出したもので、11 年度が 0.5%、12 年度は 2.7 - 2.9%。 しかし、円高や欧州経済の減速が設備投資や輸出の下押し圧力になっていることや、5 年に 1 度の基準改定で過去の成長率が引き下げられたことを考慮し、21 日に発表する見通しで下方修正する。

12 年度は復興需要による押し上げ効果が期待できるものの、世界経済の先行きも不透明で、民間 15 社のうち 12 社は 1% 台を予測。 最も高くて 2.1% だ。 野田政権は「実質成長率 2% 程度(11 年度から 10 年間の平均)」を政策努力の目標に掲げるが、現時点では高い目標といえそうだ。 (asahi = 12-17-11)

関空の 1 月の外国人客、春節重なり過去最多に

関西国際空港会社が 21 日日発表した運営概況(速報値)によると、1 月に国際線を利用した外国人客は 27 万 5,520 人で、1 月としては過去最多となった。 前年同月比では 6% 増と、1 年ぶりにプラスに転じた。 昨年は 2 月だった中国や台湾などの春節(旧正月)が今年は 1 月になったため、観光客が増えたという。

国際線の外国人客は東日本大震災後の昨年 4 月には前年同月比で 6 割減まで落ち込んだが、その後は回復傾向にある。 国内線の旅客数は 1% 増の 26 万 9,753 人で、ほぼ横ばいだった。 一方、国際貨物の取扱量は 4 万 5,933 トン。 円高や世界経済の低迷で、9 カ月連続の対前年同月比マイナスとなった。 (asahi = 2-21-12)

◇ ◇ ◇

貿易赤字、近畿も過去最大 1 月、中国向け輸出 17% 減

大阪税関が 20 日発表した 1 月の近畿 2 府 4 県の貿易概況(速報値)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は 2,247 億円の赤字だった。 赤字は 2 カ月ぶりで、比較できるデータがある 1979 年 1 月以来、過去最大。

前年は 2 月だった旧正月が 1 月となり、工場が休止したため中国向け輸出額が前年同月比 17% 減となった一方、火力発電用の天然ガスや原油の輸入が大幅に伸びた。 大阪税関は「近畿の輸出が弱含みになっている認識はあるが、年始で工場が休止する 1 月は輸出が小幅になる傾向がある」としている。 (asahi = 2-21-12)

東証、売買代金で世界 3 位に 上海抜きアジア 1 位に復活

昨年 1 年間の世界の証券取引所での株式売買代金(米ドルベース)で、東京証券取引所が、前年の 4 位から上海証券取引所を抜いて 3 位に浮上した。 1 位は米ナスダック市場、2 位はニューヨーク証券取引所で、東証はアジアでは 1 位に返り咲いた。 国際取引所連合 (WFE) がまとめた。 2011 年の東証の売買代金の合計は 4 兆 3,557 億ドルで前年より 5.8% 増えた。 ただし、円で計算すると 347 兆 1,504 億円で、同 3.4% 減。 超円高が米ドルベースの順位を押し上げた。

1 位の米ナスダック市場は 28 兆 9,134 億ドル、2 位のニューヨーク証券取引所は 19 兆 3,287 億ドルで、ともに順位は前年と同じ。 上海証券取引所は 3 兆 6,684 億ドルで、18.5% 減と大幅に減った。 上海は 09 年に東証やロンドン証券取引所を抜いて 3 位になったが、2 年で後退した。 (asahi = 1-29-12)

消費者物価、3 年連続マイナス 11 年、0.3% 下がる

2011 年の全国の消費者物価指数は、価格変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数(2010 年 = 100)が 99.8 となり、前年より 0.3% 低下した。 前年を下回るのは 3 年連続。 モノの値段が下がり続けるデフレがなお続いていることを示している。

総務省が 27 日発表した。 下落幅は 09 年のマイナス 1.3%、10 年のマイナス 1.0% よりは縮小したが、11 年は、地上デジタル化の完全移行(7 月)に合わせてテレビなどが安売りされたほか、東日本大震災後に消費の自粛が広がり、ホテルなどの宿泊料が落ち込んだことが大きい。 一方で、電気代やガス代などはエネルギー価格の上昇を受けて、前年より上がった。

生鮮食品を含む総合指数でみても、3 年連続のマイナスで、前年より 0.3% 低い 99.7 だった。 古川元久経済財政相も 27 日の閣議後の記者会見で、「一日も早くデフレ脱却をはかるのが最優先の課題。 あらゆる政策を総動員する。」との認識を改めて示した。 同時に発表した昨年 12 月(単月)の指数は、生鮮食品を除く総合指数が 99.6 となり、前年同月より 0.1% 下がった。 テレビなどの値下がりで、3 カ月連続のマイナスだった。 (伊藤裕香子、asahi = 1-27-12)

◇ ◇ ◇

消費者物価、11 月も連続下落 家計支出は 9 カ月連続

11 月の全国の消費者物価指数(2010 年 = 100)は、値動きが激しい生鮮食品を除く総合指数が 99.6 となり、前年同月より 0.2% 下落した。 総務省が 28 日発表した。 テレビや冷蔵庫が前の年より 3 割前後下がり、アジア向けの外国パック旅行が安かったため。 下落は 2 カ月連続。 11 月の家計調査では、1 世帯あたりの消費支出(単身世帯を除く)が 27 万 3,428 円と、9 カ月連続で減った。 物価変動を除く実質ベースでは、同 3.2% 減。 (asahi = 12-28-11)

景気判断、3 期ぶり下方修正 「緩やかな持ち直し」に

財務省は 25 日の全国財務局長会議で、昨年 10 - 12 月期の経済情勢報告をまとめた。 タイ洪水や欧州・中国の景気減速で生産の回復ペースが鈍った影響で、7 - 9 月期まで引き上げが続いてきた全国の総括判断を「持ち直しの動き」から「緩やかな持ち直しの動き」に、3 期ぶりに下方修正した。

地域別では、全 11 地域のうち 5 地域の景気判断を下方修正。 観光が好調な沖縄だけは上方修正した。 都道府県別では 28 府県を下方修正したが、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の 3 県は判断を据えおいた。

生産・消費・雇用の要因別では、生産を 8 地域で下方修正した。 「海外景気の減速やタイ洪水の影響で鉄鋼が自動車向けなどで減少(中国)」、「太陽電池の欧州向け輸出が減った(近畿)」などの報告があった。 会議では「宮城県では建設会社が復旧工事に忙しくて工場再建に対応しきれず、今も震災前の 7 割の生産水準にとどまっている(東北)」との指摘も出たという。 (asahi = 1-25-12)

◇ ◇ ◇

基調判断、3 カ月連続据え置き 1 月、輸出入は下方修正

古川元久経済財政相は 17 日午前、1 月の月例経済報告を関係閣僚会議に提出した。 国内景気は「依然として厳しい状況にあるなかで、緩やかに持ち直している」として、基調判断は 3 カ月続けて据え置いた。

欧州の債務(借金)危機などの影響で、「海外経済は弱い回復」にあるとしながらも、生産は 3 カ月連続で「緩やかに持ち直し」の判断を維持した。 タイの洪水被害の影響が落ち着き、サプライチェーン(部品などの供給網)の立て直しも進んでいるためという。 ただ、14 の個別項目の中では、歴史的な水準が続く円高などを背景に、輸出は昨年 12 月の「横ばい」から「弱含んでいる」へ、輸入は「緩やかに増加」から「増勢が鈍化」へ、それぞれ下方修正した。 (asahi = 1-17-12)

コメ、農業総産出額の 2 割切る 価格下落響き初 10 年

農林水産省が 25 日発表した 2010 年の農業総産出額は 8 兆 1,214 億円で前年に比べ 0.8% 減った。 2 年連続の減少。 野菜や果物は増えたが、コメが価格下落で 1 割強減った。 構成比も初めて 2 割を切った。 部門別では畜産が 2 兆 5,525 億円(前年比 0.2% 増)で構成比は 31.4% を占めた。 次いで野菜が 2 兆 2,485 億円(同 7.8% 増)で 27.7% を占め、コメは 1 兆 5,517 億円(同 13.6% 減)で 19.1% だった。 (asahi = 1-25-12)

11 年度、2 年ぶりマイナス成長 物価も下落 日銀会合

日本銀行は 24 日の金融政策決定会合で、2011 年度の日本経済は 2 年ぶりに、経済規模が縮小する「マイナス成長」になるとの見通しを示した。 物価も 3 年続けてマイナスになり、「デフレ」が続く見通し。 東日本大震災や、欧州の政府債務(借金)危機で生産や輸出が伸び悩んだのが響いた。

日銀は、経済の見通しを示す「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」を見直し、国内総生産(GDP、1 年間に新たに生み出されたモノやサービスの総額)の実質成長率(物価変動の影響を除いた値)の予想を引き下げた。 11 年度は前年度比プラス 0.3% をマイナス 0.4%、12 年度はプラス 2.2% を同 2.0% とした。 マイナス成長はリーマン・ショックで世界不況に陥った 09 年度のマイナス 2.1% 以来となる。 (asahi = 1-24-12)

◇ ◇ ◇

成長率見通し引き下げへ 11 年度マイナス成長も 日銀

日本銀行は 23 - 24 日に開く金融政策決定会合で、今年度と新年度の経済成長率の見通しを引き下げる方向になった。 今年度は 2 年ぶりのマイナス成長の可能性もある。 欧州の政府債務(借金)危機で輸出にブレーキがかかるなど、景気が「踊り場」にあるからだ。

日銀は 3 カ月に 1 度、国内総生産(GDP、1 年間に新たに生み出されたモノやサービスの総額)の実質成長率(物価変動の影響を除いた値)の見通しを示している。 今回の会合では、2011 年度の見通しを昨年 10 月時点の「0.3%」から、「0% 近辺」か「マイナス 0% 台前半」へと見直す。 12 年度も「2.2%」から小幅に引き下げ、「2% 前後」にする見通し。 (asahi = 1-19-12)

独法、4 割減の 65 法人に 民主党調査会が行革案

民主党の行政改革調査会(会長 = 中川正春前文部科学相)は 19 日、現在 102 ある独立行政法人(独法)を 65 法人に減らし、17 の特別会計(特会)を 11 にする統廃合案をまとめた。 野田政権は午後に開く行政刷新会議で同案を正式に決め、24 日召集の通常国会に関連法案を提出する。 ただ、実際に無駄をどれだけ減らせるかは不透明だ。

「無駄の温床」とされる独法や特会の見直しは、消費増税の前提となる「身を切る改革」として野田佳彦首相が意欲を示すが、前調査会長の岡田克也副総理が掲げた「独法の半減」には届かなかった。 独法には国から年 3 兆円が支出されているが、今回の見直しでは統合が多く、民営化や廃止は少ない。 どれだけ支出を減らせるかは計算していないという。

独法は 7 法人を廃止(国・民間移管含む)、7 法人を民営化し、35 法人を統合して 12 法人にする。 2014 年度に実施する方針。 大学入試センターや日本学生支援機構など文科省所管の 4 法人を統合し、国土交通省や農林水産省の研究所も集約。 外務省が所管する国際協力機構 (JICA) は、経済産業省の日本貿易振興機構 (JETRO) など 3 法人と海外事務所を統合する。 都市再生機構 (UR) は民営化を検討したが、結論を夏に先送りした。 (asahi = 1-19-12)

日銀さくらリポートは 7 地域が下方修正 生産に減速感

日銀は 16 日、地域経済報告(さくらリポート)を公表し、全国 9 地域のうち東北と四国を除く 7 地域が景気判断を下方修正した。 各地域からは生産について「このところ弱含んでいる」といった報告が相次ぎ、欧州債務危機などを背景とした海外経済の減速や超円高が実体経済に悪影響を与え始めたことをうかがわせた。

今回下方修正したのは北海道、北陸、関東甲信越、東海、近畿、中国、九州・沖縄の 7 地域。 震災復興特需のある東北、昨年秋の台風被害からの復興が続く四国は横ばいとなった。 上方修正された地域はなかった。 7 地域が下方修正されたのは昨年 4 月以来。

生産については業種によるばらつきが大きく、自動車など輸送機械は「増加している」、「生産水準を引き上げている」との報告が多かったが、一般機械や電子部品・デバイス、化学では「弱めの動きになっている」といった意見が大勢を占めた。 個人消費や住宅投資など、内需関連は堅調に推移している。 今後、生産の弱さが所得や雇用を通じて内需を下押しするかが注目される。 (sankei = 1-16-12)

国内企業物価、3 年ぶりに上昇 11 年、日銀発表

日本銀行が 16 日発表した 2011 年の国内企業物価指数(速報、2005 年 = 100)は 105.0 と、前年より 2.0% 上昇し、3 年ぶりに前年を上回った。 アジアでの需要増などで原油が値上がりしたため。

指数は、企業同士が取引するモノの値段の水準を表す。 11 年は石油・石炭製品や鉄鋼、化学製品などが上がり、テレビなどの電気機器や携帯電話などの情報通信機器が下がった。 同時に発表した 11 年 12 月の指数は 104.7 と、前年同月より 1.3% 上昇。 前年同月を上回るのは 15 カ月連続。 (asahi = 1-16-12)

12 月の街角景気、2 カ月ぶり改善 年末商戦けん引

内閣府が 12 日発表した 2011 年 12 月の景気ウオッチャー調査(街角景気)によると、足元の景気実感を示す現状判断指数は前月比 2.0 ポイント上昇(改善)の 47.0 と 2 カ月ぶりに改善した。 年末商戦の売り上げや復興に伴う求人が好調だったことがけん引した。

現状判断は指数を構成する家計、雇用が上昇した。 年末年始に加えてクリスマスも連休となったことで年末商戦が好調だった。 また「12 月はコートやジャケットなどの売り上げが増加した(四国の衣料品専門店)」と気温低下で冬物衣料の販売が伸びたことも、家計の景気判断の改善につながった。

雇用も改善し、東北を中心に「がれき処理や住宅等の復興関連の雇用が盛ん(東北の新聞求人広告)」なほか、介護分野での人手不足を補う動きが続いた。 企業では製造業を中心に「現状の為替水準では全く採算がとれない(東北の一般機械器具)」と円高が収益を圧迫する姿が残る。 一方で「タイの洪水に伴う特需によって増産しており、出荷量は増加している(東海の輸送用機械器具)」と前向きな声もあった。 タイ洪水に関して「マイナスのコメントはほとんどなかった(内閣府)」という。

先行き判断指数は 0.3 ポイント低下の 44.4 と 6 カ月連続で悪化した。 復興需要への期待が強い企業と雇用部門では改善。 しかし「円高や放射能汚染がいまだに影響(九州の観光型ホテル)」や「増税問題をはじめ、先行きが不透明(近畿の一般レストラン)」とのコメントが並んだ家計部門の悪化が響いた。

政府・民主党内で消費増税を巡って議論が紛糾した 12 月の調査では、先行きを判断するにあたり、消費税に触れるコメントが 119 件と前の月の 23 件から急増。 ほとんどのコメントが、家計部門で先行きへの警戒を強める内容だった。 内閣府は景気の現状に対する基調判断を「円高の影響もあり、持ち直しのテンポが緩やかになっている」から「円高の影響が続く中で、緩やかに持ち直している」に表現を変更したが、判断は据え置いた。

調査は景気に敏感な小売業関係者など 2,050 人が対象。 3 カ月前と比べた現状や、2 - 3 カ月先の景気予想を「良い」から「悪い」まで 5 段階で評価して指数化する。 今回の調査は 12 月 25 日から月末まで。 (nikkei = 1-12-12)

◇ ◇ ◇

街角の景況感 2 カ月ぶりに低下 11 月ウオッチャー調査

小売店主らの景気の実感を示す景気ウオッチャー調査の 11 月の現状判断指数(全国)は、前月より 0.9 ポイント低い 45.0 だった。 高めの気温で冬物衣料が苦戦し、タイの洪水被害や円高も生産に響いたことから、2 カ月ぶりに低下した。

内閣府が 8 日発表した。 家計関連では、冬物衣料とテレビが苦戦した小売りは前月比 2.3 ポイント低い 41.6 と悪化。 一方で、飲食は「年末に向けて会合が多くなり始めている(北関東・レストラン)」など、3.2 ポイント上昇の 47.0 と指数を押し上げた。 (asahi = 12-8-11)

◇ ◇ ◇

街角景況感、3 カ月ぶり改善 秋物衣料が好調

内閣府が 9 日発表した 10 月の景気ウオッチャー調査は、小売店主らの景気の実感を示す全国の現状判断指数が前月より 0.6 ポイント高い 45.9 だった。 秋物衣料が好調だったため、景況感は 3 カ月ぶりに改善した。 家計関連が 1.3 ポイント高い 44.5 と指数を押し上げた。 客の節約志向は残っているが、「秋冬物の動きが良い(東北・百貨店)」という。 企業関連も、東日本大震災後に落ち込んだ受注が回復している。

ただ、2 - 3 カ月後の先行きを示す判断指数は同 0.5 ポイント低い 45.9 と、4 カ月連続で下がった。 目立つのが、円高やタイの洪水被害の影響だ。 製造業は、前月より 2.6 ポイント低い 42.3 となっており、「タイの洪水で自動車が減産になり、取引先工場の稼働率がさらに低下する(東海・窯業・土石製品製造)」など懸念の声が目立った。 (asahi = 11-10-11)

企業トップ 今年の経済占う 「挑戦と再生」

記事コピー (asahi = 1-6-12)

消費増税案を決定 14 年 8%・15 年 10%、半年延期

民主党税制調査会は 29 日、国会内で総会を開き、野田佳彦首相が消費税率を 2014 年 4 月に 8%、15 年 10 月に 10% とする案を提示し、了承された。 当初案より引き上げ時期を半年ずつ遅らせるもので、野田政権は 30 日に政府税調を開いたうえで、1 月初旬にも消費増税法案の素案を決定。 与野党協議に入りたい考えだ。

民主党案では、野田首相の意向と慎重派議員の妥協策として「公務員人件費や議員定数の削減を実施したうえで、消費増税を実施する」とした。 景気条項も設け、「経済状況を総合的に勘案したうえで、引き上げの停止を含める」などの文言も盛り込まれた。

前原誠司政調会長は総会終了後、記者団に「行革努力、景気への対応はトリガー(引き金)条項だ」と述べ、増税実施の条件となる考えを示したが、藤井裕久税調会長は「条件ではない」と否定しており、早くも解釈の違いが出ている。

また、公務員人件費や議員定数の削減については与野党の意見の隔たりがあり、デフレ状況も続いている。 首相は総会で消費増税法案の年度内提出を表明しており、法案の閣議決定段階で党内対立が再燃し、法案の採決で大量の造反が出る可能性もある。

首相は 29 日午前、訪問先のインドから帰国。 首相公邸で前原政調会長や安住淳財務相らと対応を協議し、自ら税調総会に出席して、この日のうちに党の案を固める方針を確認した。 約 110 人の議員が出席した総会は、29 日深夜まで 9 時間弱に及んだ。 (asahi = 12-30-11)

◇ ◇ ◇

消費税率 10% で地方配分 1.54% 増税分 5% のうち

野田政権は 29 日、消費税率を 10% まで引き上げた場合、増税分 5% のうち、地方に 1.54% を配分することを決めた。 地方単独事業としている予防接種やがん検診、乳幼児検診なども消費税の配分対象に認めた。

官房長官や財務相、総務相、全国知事会長らが首相官邸で開いた「国と地方の協議の場」で決まった。 1.54% のうち 1.2% は地方消費税で、残り 0.34% を地方交付税として配る。 消費税 10% でみると国が 63%、地方が 37% の割合。 現行 (5%) は国 56%、地方 44% の割合になっている。

菅前政権から始まった消費増税と社会保障の一体改革では、年金や高齢者医療など国負担の社会保障費を中心に「消費税率 10%」をはじき出し、地方単独で行う社会保障関連費用は考慮していなかった。 地方側が反発し、野田政権発足後の 11 月中旬に国と地方の協議の場で折衝が始まった。 (asahi = 12-29-11)