佐賀 - 上海便、週 3 往復へ 中国格安航空が国交省に申請

中国の格安航空会社「春秋航空」は 23 日、佐賀市の佐賀空港と上海・浦東空港間の定期チャーター便を、7 月 2 日から週 3 往復に 1 往復増やすよう国土交通省に申請した。 現行の毎週水、土曜日に加え、月曜日も運航する予定だ。

定期チャーター便は今年 1 月に就航。 両空港を最短 2 時間弱で結び、最安運賃が片道 3 千円と格安で話題になった。 1 月 18 日から 3 月末までの通算の搭乗率は 86.3%。 佐賀県が目標とする 90% には届かなかったが 3 月の搭乗率は 94.1% に達した。 古川康知事は「予定以上の成果が出ている」と好調ぶりを強調した。 (asahi = 4-23-12)

◇ ◇ ◇

中部空港が世界 10 位に 空港満足度ランキング

英国の航空輸送産業専門の調査会社「SKYTRAX」が発表した 2012 年の空港ランキングで、中部空港が世界の 388 空港中、国内最高の 10 位となった。 前年より順位を一つ上げ、トップ 10 入りは 3 年ぶり。 また、首都以外に位置する「ベスト・リージョナル・エアポート」のアジア部門、旅客数の規模別部門(年間 1 千万人以下)の二つの部門別ランキングで世界 1 位となった。

調査は世界 100 カ国、1,200 万人の空港利用者へのアンケートで実施された。 中部空港は道路、鉄道、船とそろうアクセスの良さ、折り鶴をイメージしたターミナルデザイン、従業員サービスの心地よさなどが評価されたという。 (asahi = 4-23-12)

◇ ◇ ◇

静岡空港、中国便の運航中止 河村市長の南京発言も影響

静岡県は 29 日、4 月 17 日から運航予定だった静岡空港(同県牧之原市)と中国湖南省長沙市を結ぶ中国南方航空のチャーター便 16 便がキャンセルになったと発表した。 同航空などは、南京事件を否定した河村たかし名古屋市長の発言で予約が激減したことや、14 日に千葉県東方沖で最大震度 5 強の地震が起きたことなどを理由に挙げている。

静岡県によると、チャーター便は、長沙から静岡空港に到着し、徳島空港から出国するか、その逆コースをたどるツアー向け。 今年 1 月 - 来年 2 月まで計 78 便が計画されていた。 1 月 - 4 月 7 日の 16 便は運航するが、4 月 17 日 - 6 月 26 日の 16 便がキャンセルされた。 その後の 46 便については未定という。 (asahi = 3-30-12)

諫早湾閉め切りから 15 年 有明海再生願い漁民らが集会

国営諫早湾干拓事業(長崎県)で、湾が潮受け堤防によって閉め切られてから 14 日で 15 年になった。 地元では、堤防排水門の開門を求める訴訟の原告漁民らが有明海再生を願って集会を開いた。

干拓地や潮受け堤防が見渡せる同県諫早市の本明川(ほんみょうがわ)河口付近では、干拓事業で死んだ干潟の生き物を悼む「諫早湾干潟慰霊祭」があった。 福岡県大牟田市の市民団体「諫早干潟を憂える大牟田の仲間(本昭弘代表)」の主催で毎年この日に開かれ、今年で 15 回目。 干潟保全・再生を訴えた諫早市の環境運動家、故山下弘文さんの妻、八千代さんら約 50 人が参加した。

「よみがえれ! 有明海訴訟」を支援する全国の会事務局長、岩井三樹さんは「開門を命じた福岡高裁判決の確定から 1 年 4 カ月たったが、農林水産省は開門の準備すらしていない」と国を批判。 諫早市の小長井町漁協理事で、開門を求めた訴訟の原告団長、松永秀則さんは「年を追うごとに漁場が悪化し、ここ 2、3 年は何も取れない。 私たちは漁業も農業も防災も両立できる開門の仕方を望んで闘ってきた。 早く開門してほしい。」と訴えた。 (asahi = 4-14-12)

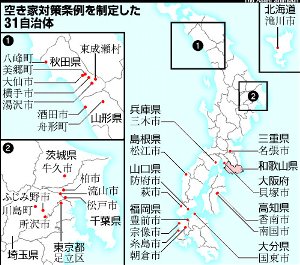

空き家急増、対策条例 31 自治体制定、強制撤去も

空き家の所有者に管理を求めたり、撤去を命令したりする「空き家対策条例」を、16 都道府県の 31 自治体が制定していることが、朝日新聞の調べで分かった。 総務省によると、全国の空き家は 2008 年で 757 万戸にのぼり、10 年間で 180 万戸増加。 過疎地だけでなく、住民の高齢化が進む都市部でも目立つ。 崩壊や放火などの問題が各地で起きており、条例化の動きが加速している。

空き家対策条例の第一号は埼玉県所沢市。 管理が不十分な空き家の所有者に適切な措置を取るよう勧告や命令を行い、従わない場合は所有者の氏名と住所を公表する規定も盛り込んだ条例を 10 年 7 月に制定。 20 件が自主撤去に応じるなどの効果があった。

その後、同年中に、埼玉県ふじみ野、福岡県豊前の 2 市が続き、11 年に千葉県柏市や高知県香南市、都道府県で唯一の和歌山県など 14 自治体、12 年も 3 月までに三重県名張市など 14 自治体が制定した。 このほか、大阪府や大阪市、千葉県市川市や神奈川県横須賀市、山口県宇部市、山形県鶴岡市などが制定を検討している。 (asahi = 4-8-12)

福岡「屋台条例」の制定提言 「一代限り」規制撤廃など

福岡市の第三者委員会「屋台との共生のあり方研究会」は 3 日、市への提言をまとめた。 道路の占拠や悪臭が問題とされる屋台の指導を強め、規則を厳しくする「屋台条例」の制定を求める一方、観光資源としての重要性も指摘。 衰退を防ぐため、原則「一代限り」としてきたルールをなくし、公募などで新規参入を認めることを提案した。

提言は、屋台の営業者や行政への市民の不信感の払拭(ふっしょく)、観光資源としての屋台の活用などを柱に据えた。 それらの実現のため、現行の屋台指導要綱から、営業規則を厳密にして罰則も視野に入れた「屋台条例」の制定を提案。 「模範屋台」の指定なども盛り込んだ。 歩行者の邪魔になっている屋台を別の場所に移す「再配置」についても、早急に場所の選定に取り組むよう、市に求めた。

観光資源としては、外国語メニューの使用や屋台の積極的なイベント活用も提言。 悪臭や道路の汚れについては、屋台の営業者自身が地域やトイレの清掃に取り組む必要性に触れた。 (asahi = 4-5-12)

大阪市「3 年で 548 億円削減」 高齢者に厳しい改革案

大阪市は 5 日、市政改革プランの試案を公表した。 財政難を踏まえ、市独自の福祉事業や施設を廃止し、2014 年度までの 3 年間で約 548 億円の歳出削減効果を見込む。 橋下徹大阪市長は「現役世代の重視」を掲げており、高齢者や低所得者には厳しい内容のリストラ策となりそうだ。

橋下氏は、5 日の市戦略会議で試案を了承。 報道陣に「市民は認識していないかもしれないが、至る所で非常にぜいたくな住民サービスを受けている。 標準レベルに落とさせてと訴える。」と述べた。 市は今後、地下鉄運転士ら現業職員の給与カットや外郭団体の統廃合、新たな歳入確保策などを盛り込んで 6 月に成案をまとめ、7 月に開かれる臨時市議会に提出する方針。

市は 2 月、今年度の一般会計の収支不足が 535 億円にのぼり、今後 10 年は 500 億円規模の収支不足が続くと試算。 「民間でできることは民間に」、「現役世代への重点投資」を基本方針に、1 億円以上の事業について総点検してきた。 この結果、比較的手厚かった住民サービスは、横浜市や神戸市など他の政令指定市の水準に合わせ、各種団体への補助金も 443 事業のうち 104 を廃止、削減するとした。 (asahi = 4-5-12)

◇ ◇ ◇

大阪市「4 年で職員半減」 民営化など徹底、方針表明

大阪市は 7 日、政令指定都市で最も多い約 3 万 8 千人の職員を新年度からの 4 年間で半減させる方針を明らかにした。 市営地下鉄やバス、ごみ収集などの民営化や、水道事業を大阪府や他市町村と統合するほか、市事業への民間参入を進めるなどして人員削減を進めるという。 橋下徹市長や市最高幹部が 7 日の市戦略会議で削減方針を確認した。 半減が達成されれば、職員数が 2 万 5 千人規模の横浜、名古屋両市を下回る。

戦略会議で示された方針によると、現在、市の本庁舎や 24 区役所、市教委などの職員や教員約 2 万 1,600 人(11 年 10 月現在)については、年に 900 - 450 人ペースで削減し、15 年 10 月時点で約 1 万 9,350 人規模を目指す。 一方、地下鉄、バス、市立病院、上下水道、ごみ収集、保育園・幼稚園の分野で勤務する職員約 1 万 6,400 人については、民営化や独立法人化などの経営形態の変更で公務員から民間の事業体に移ることを想定している。 (asahi = 3-7-12)

荒川氾濫したら高層階へ 専門家「一斉避難は被害者増」

東京都江戸川区で荒川が氾濫(はんらん)したら - -。 群馬大学の片田敏孝教授らが、そんな想定で被害を試算したところ、多くの住民が一斉に避難すると、かえって被害者が増えることが分かった。 片田教授は住民が一律に避難所を目指すより、ビルの高層階への避難なども含めた対策が必要と指摘している。

江戸川区は、満潮時の東京湾の水位より標高が低い地帯が広く、上流に降った雨が集中しやすい。 調査は 1947 年に関東で 1,100 人の犠牲者をだしたカスリーン台風と同規模の雨量で、荒川の堤防が決壊する事態を想定。 同区の住民 3 千人にアンケートをし、その結果に基づいて洪水時の住民の避難意識や避難パターンを分析した。 その結果、住民の約 7 割は区内の小中学校などの公共施設を避難先に選択。 一方で「高台」を選んだ人は8%しかいなかった。 (asahi = 4-5-12)

◇ ◇ ◇

東京駅、開業時の姿がお目見え 赤れんが駅舎 3 年半ぶり

東京駅丸の内駅舎(東京都千代田区)を 1914 (大正 3)年の開業時の姿に戻す工事が終盤を迎えている。 1 日には外側を覆っていた工事用のシートや足場が撤去され、3 年半ぶりに赤れんがの外壁が姿を現した。

東京駅は太平洋戦争の空襲でドーム屋根や内装が焼失。 戦後に 3 階部分を撤去し、そのまま使っていた。 国の重要文化財に指定されたのを機に 2007 年から復元工事をしている。

JR 東日本の梅原康義・東京駅長は「迫力ある駅舎の姿が戻った。 新たな観光名所に」と期待する。 完成は 10 月の予定。 川端康成や松本清張が原稿執筆時に使った東京ステーションホテルも駅舎内で営業を再開する。 (羽賀和紀、asahi = 4-2-12)

◇ ◇ ◇

東京ディズニーランド・シー、下半期客が過去最多

オリエンタルランドは 2 日、東京ディズニーランドとシーの 2011 年度下半期の入園者数が計約 1,461 万人で、下半期としては過去最多だったと発表した。 上半期は東日本大震災の影響で、シー開園翌年の 02 年度以降、最低だった。 9 月に始まったシー開園 10 周年のイベントが人気だったほか、上半期の予定を振り替えて訪れた客も多かった。 年間の入園者は約 2,535 万人で、10 年度と比べて 0.1% 減だった。 (asahi = 4-2-12)

◇ ◇ ◇

54 年ぶり神輿が隅田川練る 東京・三社祭 700 年祝い

東京・浅草で 18 日、三つの神輿(みこし)を船に乗せて隅田川を進む「舟渡御(ふなとぎょ)」が 54 年ぶりに復活した。 5 月に開かれる三社祭(浅草神社例大祭)が今年で 700 年の節目を迎えるのを祝い、特別に催した。

「ヨイヨイ、ヨイヤサ」。 氏子たちが東武伊勢崎線・浅草駅近くで神輿を乗せた船は、神社総代の船、長さ 18 メートルの金竜を乗せた船 ・・・ と計約 20 隻で船団をつくって進んだ。 桜橋と両国橋の間を往復して約 6 キロ、1 時間にわたって周回し、橋や川沿いには大勢の見物客が詰めかけた。 (asahi = 3-19-12)

◇ ◇ ◇

東京都の 1 世帯当たり人数、史上初めて 2 人割る

一人暮らしの高齢者急増が背景

東京都の 1 世帯当たりの人数が、一人暮らしの高齢者の急増により、史上初めて 2 人を割ったことが分かった。 東京都庁は今月 15 日「今年 1 月 1 日現在の東京都の人口は 1,268 万 6,067 人、世帯数は 636 万 8,485 世帯で、1 世帯当たりの人数は 1.99 人」と発表した。 1957 年に調査を開始して以来、1 世帯当たりの人数が 2 人を割ったのは初めてだ。 なお、ソウル市の 1 世帯当たりの人数は、最近の調査の結果、2.44 人と発表されている。

東京都の 1 世帯当たりの人数は、1957 年には 4.09 人だったが、その後減少の一途をたどってきた。 なお、日本全体の 1 世帯当たりの平均人数は 2.36 人となっている。 これについて東京都庁は「地方から若い単身者の流入が増加していることに加え、高齢化が急速に進んだため、配偶者が死亡した後一人で生活する高齢者が急増した結果だ」と説明した。

東京都民の平均年齢は 44.12 歳で、10 年前(38.08 歳)に比べ 6 歳ほど上昇した。 また、年少人口(0 - 14 歳)比率は 11.86% で、高齢者人口(65 歳以上)の比率 (20.76%) の半分程度にすぎない。 東京都は、一人暮らしの高齢者の急増により、死亡してから数日もの間発見されない「孤立死」などの問題に対し、積極的な対策を講じる必要がある、と発表した。 - 東京 = 車学峰(チャ・ハクポン)特派員 (韓国・朝鮮日報 = 3-17-12)

◇ ◇ ◇

スカイツリー完成 着工から 3 年 8 カ月

東京都墨田区で建設されていた東京スカイツリー(高さ 634 メートル)が 29 日完成し、同日夕、施工した大林組から事業主体の東武タワースカイツリー社に管理が引き渡された。 東日本大震災で資材調達が滞って 2 カ月遅れ、着工から 3 年 8 カ月かかった。 事業費は約 650 億円。 今後は案内板や展示物の設置を進め、5 月 22 日にオープンする。

スカイツリーは、地上デジタル放送などの電波塔。 もとは東武鉄道の貨物ヤードだった場所で、2008 年 7 月に着工した。 10 年 3 月 29 日には東京タワー(333 メートル)を超えて高さ日本一のタワーに。 昨年 3 月 1 日には中国の広州タワー(600 メートル)を追い抜き、世界一高いタワーになった。 (asahi = 2-29-12)

浸水した宮城の宅地、平均 18.5% 値下がり

宮城県は 2 日、東日本大震災の津波で浸水した宅地の評価額について、震災がなかった場合より平均 18.5% 安くなると発表した。 農地、山林を加えた全体では 15% ほど安い。 評価額は、道路のかさ上げや堤防整備などを進めるため、自治体が土地を所有者から買い取る際の目安になる。 被災者にとっては、生活再建に充てるお金をどの程度工面できるか見通しがつく。

県が今後、復旧・復興事業を行う際に必要になる場所から 136 地点を選び、鑑定した。 その結果、宅地の平均評価額は震災がなかった場合の予想額の 81.5%。 最も落ち込んだのは石巻市長面の 61% だった。 がれきの撤去などが進み、震災前と評価額が変わらない地点もあった。 農地の評価額は、今後数年間で除塩が進むとの見通しから平均 90.6% の評価額。 被災者の高台移転で土地の需要が増える山林は、92.3% の評価額だった。 (asahi = 4-2-12)

大槌の水産業者ら結束、組合できた 海の幸ネット販売へ

岩手県大槌町で津波で施設を失った水産加工 4 業者でつくるグループ「立ち上がれ! ど真ん中・おおつち」が 23 日、協同組合を設立した。 それぞれが国の補助金などを受けて加工場などの再建に動き出し、商品は共通ブランドでインターネット販売していく。

町ではすべての水産加工施設が全壊した。 再建を断念したり、他の地区に移る業者が続出したりするなか、4 人は「水産業の復興なくして大槌の復興はない」とネット上にホームページを立ち上げ、1 口 1 万円でサポーターを募った。 朝日新聞などで紹介されたところ、23 日現在で 4,695 人から 8,613 万円が集まった。 その一部や国の補助金などで施設再建のめどがたち、震災 1 年を機に組合組織を立ち上げた。

サポーターを中心に、最初の 1 年は、「大槌海の幸詰め合わせ(6 千円)」を 4 千箱、2 年目は 8 千箱を売るのが目標。 ワカメや新巻きサケなども販売する。 支援のお礼としてサポーターに約束した海の幸も引き続き送る。 見学に来た子どもを対象に漁業体験なども企画するという。 理事長に選ばれた芳賀政和さんは「みなさんの支援でここまで来た。 復興のためにがんばりたい。」と話した。 (東野真和、asahi = 3-23-12)

◇ ◇ ◇

三陸ワカメ、再生へ一歩 岩手・大槌で 2 年ぶり収穫

東日本大震災で壊滅的な打撃を受けた岩手県大槌町の海で 19 日、今季の養殖ワカメの収穫が始まった。 昨年は収穫前に津波で施設が流されたため 2 年ぶり。 経営破綻した漁協に代わり、1 日に設立されたばかりの新おおつち漁協による最初の業務となった。

漁業者たちは沖合の養殖場で早朝からロープを引き上げ、2 - 3 メートルに成長したワカメを根元から切り取った。 収穫は 4 月上旬ごろまで続く。 「三陸ワカメ」は歯ごたえがあり、ブランド化されている。 今年は量は少ないが、品質は上々という。 加工前のワカメの取引価格は例年より 2、3 割高い 1 キロ当たり約 150 円。 新漁協の理事小国隆さん (44) は「多くの人に食べてもらい、組合を早く軌道に乗せたい」と話した。 (asahi = 3-20-12)

高台移転の事業着手 釜石・花露辺

岩手県釜石市は 16 日、同市唐丹町の花露辺地区で被災した住宅の高台移転事業に着手した。 市が買い上げる土地や道路の測量などを経て夏ごろに着工し、2013 年度の完成を目指す。 同市内の高台移転で初の着手となった。

同地区は 68 世帯のうち 17 世帯の住宅が全壊。 移転元となる被災した土地の買い上げのための測量に取りかかった。 コンサルタント会社の担当者 3 人が基準点を測るなどした。 6 月ごろまでかけて土地の買収や道路建設のための測量やボーリング調査を経て設計をする。 地区の一人は「震災から 1 年経ってやっと始まった測量が市内で 1 番目とは。 早く進めてもらいたいね。」と話していた。 (asahi = 3-17-12)

雪冷熱エネルギーの活用促進へ 豪雪対策特措法改正案

民主党は、豪雪地帯対策特別措置法を改正し、雪などを夏に冷房・冷蔵に使う「雪冷熱エネルギー」を活用した施設の建設促進や、空き家の除雪措置を新たに盛り込む方針を決めた。 議員立法で提出するが、自民、公明両党も合意する見通し。 月内に成立する公算が大きい。

改正案には、冬季に積もった雪を貯蔵し、夏に住宅やビルで冷房として活用したり、農産物の冷温保存に使ったりする施設の建設を、国や自治体が支援することを盛り込んだ。 政府は「雪冷熱エネルギー」を新エネルギーと位置づけており、自然エネルギーの利用を促進することで、豪雪対策につなげる狙いがある。

また、過疎が進む地域での雪下ろし対策の強化も明記。市町村が建設業者や NPO などと連携し、除雪体制を整えることを国が後押しするほか、雪の重みで倒壊する危険がある空き家についても「国や自治体が必要な措置を講ずるよう努める」との規定を新たに盛り込んだ。 (asahi = 3-15-12)

三越石巻、駅前商店街に移って再開 待ってた 200 人列

東日本大震災後に営業を縮小していた「三越石巻(宮城県石巻市)」が 8 日、JR 石巻駅前の立町大通り商店街に移り、再オープンした。 津波を受けた同商店街は今も多くの店が閉まったままだ。 地元の期待は大きく、午前 11 時の開店前には約 200 人が並んだ。

三越石巻は仙台三越(仙台市青葉区)の傘下にあり、約 160 平方メートルの小型店で婦人服や雑貨、お菓子などを売る。 仙台三越から商品を取り寄せたり、お中元やお歳暮などの贈り物を送ったりもできる。 午前 6 時半から待っていた男性 (60) は「新しい店が開くのがうれしかった。」

1987 年に別の場所に出店した三越石巻は、震災で津波を受けて一時休業した。 昨年 11 月からは市役所が入る駅前ビルで小規模に営業していたが、市と商店街の希望を受け、商店街に移って再開することにした。 (asahi = 3-8-12)

震災がれき処分量に応じて国が補助 施設寿命の短縮分

岩手、宮城の被災がれきを他の都道府県で処理する「広域処理」が進まない問題で、細野豪志環境相は 5 日、がれき受け入れで自治体の焼却施設や最終処分場の「寿命」が短くなる分について、がれきの重さに応じて計算した費用を、新年度から国が補助する方針を明らかにした。

被災がれきの運搬など処理にかかる基本的な費用はもとから、国が全額負担する仕組みだ。 だが受け入れたがれきで焼却場の劣化が早まったり、焼却灰のかさが増えて最終処分場の利用可能年数が短くなってしまう懸念があった。 そのため、自治体からは財政支援を求める声が強かった。 これとは別に、受け入れ自治体が処分場を拡充する費用の一部も支援する。

さらに細野環境相は、放射能汚染への住民不安を解消するため、受け入れ自治体が自主的に行う検査や住民説明会にかかる費用についても、国が支援することを明言した。 (asahi = 3-5-12)

飛騨の家具 50 万円分贈呈 岐阜・高山産材で家建てたら

高山産の木材で家を建てたら、飛騨の家具を最大 50 万円分贈ります - -。 岐阜県高山市は新年度、市外に建てられる住宅を対象にした補助事業を新たに始める。 施主は市民でなくてもいいが、同市内に本店がある工務店の施工が条件だ。 贈られるのは「飛騨の匠(たくみ)」で知られる高山市で製造販売される家具や木工品、工芸品など。 市内の工務店の競争力を強化するとともに、補助した全額が市内での消費に直結するところがみそだ。

山林が 9 割を占める高山市は、スギやヒノキの産地だ。 これまで、高山産の木で市内で木造住宅を建てた市民に、木材の使用量に応じて上限 50 万円で現金補助をしてきた。 だが、市内の木造住宅の着工件数が減り、対象を市外にも広げることにした。

新年度予算案で、事業総額 2,400 万円のうち 600 万円を市外分とする。 市の担当者は「地域材の消費拡大と地域活性化、さらに『外貨』獲得の三つの効果が期待できる。」 地場産業の活性化に、農産物などを贈ることも検討中だ。 (asahi = 2-24-12)

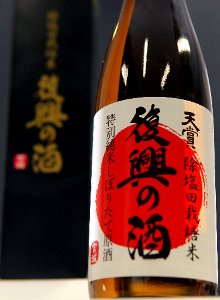

塩害なんの「復興の酒」 仙台の農家のコメ使用「復興の酒」

東日本大震災の津波による塩害にもかかわらず仙台市の農家が実らせたコメが「復興の酒」になった。 この農家は仙台市若林区の大友一吉さん (67)。 田植え前に代かきを繰り返すなど塩分濃度を下げる工夫を重ね、予想以上の収穫にこぎ着けた。 宮城県加美町の「中勇酒造店」の頼みに応じ、2.5 トンの「ひとめぼれ」を提供。 特別純米酒「天賞 除塩田栽培米 復興の酒」が出来上がった。

「復興の一助になるなら、ありがたい」と大友さん。 中勇酒造店の天江(あまえ)新六郎さん (71) は「淡麗で香りがよく、フレッシュな味に仕上がった。 塩害に挑んだ農家の心意気も味わってほしい。」と話している。 (asahi = 2-24-12)

被災地製品、途上国へ 40 億円分、外務省が方針

震災復興をめざす工場の製品を途上国へ - -。 外務省が政府の途上国援助 (ODA) を利用した復興策を始めた。 途上国支援と震災復興の「一石二鳥」をねらい、今年度末までに 15 カ国に計 40 億円分の物資贈呈を決める方針だ。

第 1 弾として 22 日、南太平洋のミクロネシア連邦政府に 2 億 5 千万円分の製品を供与する署名をした。 職業訓練センターに納入するドリルや旋盤のほか病院で使う内視鏡や検査機器などを届ける。 現地での署名式でロバート外相が「大切に利用したい」と歓迎した。

従来の無償資金協力は途上国に必要資金を渡すだけだった。 新たな仕組みでは被災地に製造拠点のある企業の製品をリストアップし、途上国から物資の要望を募る。 相手国政府が入札を行う際、参加企業を岩手、宮城、福島 3 県全域と周辺 7 県の一部地域に製造拠点を置くところに限る。 (asahi = 2-23-12)

セガサミー、「シーガイア」を買収 宮崎のリゾート施設

ゲームやパチンコ大手のセガサミーホールディングスは 23 日、宮崎市のリゾート施設「フェニックス・シーガイア・リゾート」を運営するフェニックスリゾートを完全子会社化すると発表した。 同社が大型リゾートの経営に乗り出すのは初めて。 強みを持つゲーム施設の運営ノウハウなどを生かし、新しい施設に生まれ変わらせることも検討する。

シーガイアは 2001 年に運営する第三セクターが破綻。 米投資会社リップルウッド(現 RHJ インターナショナル)が 162 億円で買収した。 セガサミーは RHJ が保有する全株を 4 億円で買い取る一方、フェニックスに対しては RHJ などへの借金を返せるよう 54 億円を貸し付ける。 約 1 千人の従業員は、そのまま引き継ぐという。

セガサミーはゲームソフトのセガと、パチンコメーカーのサミーを中心に事業を展開。 東京ジョイポリス(東京・台場)といったゲーム中心のレジャー施設のほか、03 年からはザ・ノースカントリーゴルフクラブ(北海道千歳市)の運営も手がけている。 12 年 3 月期は売上高 4,400 億円、純利益 380 億円の予想で、買収が与える影響は小さいという。 (asahi = 2-23-12)

津波被災の沿岸部を「復興特区」に 仙台市が申請

仙台市は 15 日、東日本大震災復興特別区域(特区)法に基づき、津波で被害を受けた沿岸部の農業地域に進出する農業法人や企業に対し、法人税や固定資産税の減免などをする特区の創設を申請した。 復興特区はこれまでに宮城県など 3 県が申請している。

仙台市が申請したのは「農と食のフロンティア推進特区」。 津波で浸水した市東部の農地 1,800 ヘクタールを含む計 3 千ヘクタールを「復興産業集積区域」に指定し、区域内に立地する農業法人や企業の法人税や固定資産税などを 5 年間減免する。 (asahi = 2-15-12)

◇ ◇ ◇

復興特区、岩手も医療分野で認定へ 宮城は投資特区

平野達男復興相は 7 日の閣議後の記者会見で、東日本大震災の被災地で規制の緩和や税の特例が認められる「復興特別区域(特区)」の第 1 弾として、宮城県が申請した「民間投資促進特区」と岩手県の医療特区を 9 日に認定することを明らかにした。

宮城県の計画では、34 市町村の工業用地を復興産業集積区域に指定し、このうち沿岸 15 市町の集積区域で進出企業の法人税を 5 年間ゼロにする。 岩手県の医療特区では、医師の数が配置基準に満たなくても病院の運営を認め、医療サービスを受けやすくする。

特区は、昨年 12 月に成立した復興特区法に基づき、岩手、宮城、青森の 3 県が 1 月末に申請。 法律上は申請から 3 カ月以内で認定されるが、自治体の期待が高いことから認定作業を急いだ。 青森県と岩手県が申請した税制の特区も近く認定される見通しだ。 (asahi = 2-7-12)

◇ ◇ ◇

岩手と宮城、復興特区申請へ 法人税免除や医師配置緩和

岩手、宮城両県が、復興特別区域(特区)法に基づき、法人税を免除して企業誘致を進めたり医師の配置基準を緩めて医療サービスを受けやすくしたりする特区の創設を申請する方針を固めた。 両県とも市町村と共同で今月末に復興推進計画を国に提出する。 復興特区の第 1 弾になる見通し。

宮城県は、七ケ宿町を除く県内 34 市町村と共同で、新たに立地する企業の法人税を 5 年間免除する「民間投資促進特区(仮称)」の創設を申請する方針。 34 市町村の約 110 カ所を「復興産業集積区域」と指定し、特に津波被害が出た沿岸 15 市町の同区域では新たに参入する企業の法人税をゼロにする。 また、復興産業集積区域内にある既存の企業が、機械や設備を新増設した際も費用の 8 - 15% を法人税額から控除することなどを認める。 (asahi = 1-25-12)

企業の農業参入、5 倍のペース 農地法改正から 2 年

2009 年末の改正農地法施行から 2 年間で、企業などの農業参入が 677 件あったことが農林水産省の調べでわかった。 増加数を年平均でみると、改正前の約 5 倍のペースだ。 累計でも 1,092 法人と 1 千を超えた。 ただ、後継者不足や価格下落が続き、企業の参入による改革がより期待されているコメへの参入は全体の 2 割に満たなかった。

企業や NPO 法人は、以前は地元自治体が指定した場所でしか農業ができなかったが、改正農地法で、借地であれば参入は原則自由になった。 企業による借地での参入が特区で認められた 03 年から法改正までの 6 年半をみると、参入は 415 法人にとどまっていた。

品目別では、農地が狭くても収益力のある野菜が 338 法人で半数を占めた。 一定の利益を得るには広い土地が必要となるコメは、123 法人にとどまる。 野菜に比べてコメはもうからず、まとまった農地も見つけにくいためとみられる。 (asahi = 2-11-12)

「ノー黒豚、ノーライフ」 ローカルタレントが PR

「肉の日」の 9 日、鹿児島県産の黒豚を PR する「かごしま黒豚応援隊長」の委嘱式が県庁であり、ローカルタレント野口たくおさんが選ばれた。 県黒豚生産者協議会が企画。 活動に必要な「隊長」の名刺やTシャツなどを渡し、「かごしま黒豚の魅力を国内外に伝えてほしい」と依頼した。 トンカツやしゃぶしゃぶが大好物で「ノー黒豚、ノーライフ」を公言する野口さん。 「あなたしかいない」とのご指名に、脂汗を流して活躍を誓っていた。 (asahi = 2-10-12)

住宅再建に最大 565 万円補助 岩手県 12 年度予算案

岩手県は 6 日、東日本大震災で住宅を失った被災者が住宅を新築する際に、最大 565 万円を補助すると発表した。 沿岸の被災地は持ち家が多いため、住宅再建の支援に力点を置き、2012 年度予算案に被災者向け住宅関連で総額約 273 億円を盛り込んだ。

住宅を新築する被災者には、▽ 住宅ローンの利子補給(最大 135 万円)、▽ バリアフリー化や県産材利用による補助(同 130 万円)、▽ 宅地復旧費の補助(同 200 万円)を出す。 さらに、市町村と共同で、被災者生活再建支援金(計 300 万円)の受給者に最大 100 万円を上乗せする。

岩手県は震災で住宅が被災した 1 万 8 千世帯のうち、9 千 - 9,500 世帯が自力で再建すると見込む。 4 千 - 5 千世帯は公営住宅に入るとみて災害公営住宅の整備を始めるほか、被災者が入居する民間賃貸住宅の建設費も、5 分の 1 - 6 分の 1 を補助する。 達増拓也知事は「生活再建支援金だけでは足りないと国に要望していた。 まずやれることをやる。」と話している。 (asahi = 2-6-12)

「巨大顕微鏡」で東北に復興の光を 国立 7 大学が構想

光を使った巨大な顕微鏡である「放射光施設」の建設構想を、東北地方の国立 7 大学の研究者らがまとめ、文部科学省などに提案している。 先端材料の世界的供給地域である東北の企業に使ってもらい、産業振興を通じて東日本大震災からの復興に役立てるという。 放射光施設とは、特殊な光を使って原子レベルで物質の構造を調べる施設。 太陽電池やバイオ燃料の開発、土壌や水質分析などに幅広く活用できる。

国内には、学術利用が 8 割を占める「スプリング 8 (兵庫県佐用町)」や「フォトンファクトリー(茨城県つくば市)」などの放射光施設があるが、今回は産業利用が主な目的。 全長約 300 メートルの円形の加速器を造る。 事業費はスプリング 8 の約 5 分の 1 の 200 億円程度とコンパクトで、着工から運用開始まで 2 - 3 年を想定している。 (asahi = 2-4-12)

港や川、点検忘れ続々 総務省が国交省に改善勧告へ

港湾などの社会基盤について定期点検を怠るなどずさんな維持管理が横行していることが分かった。 補修が必要な損傷箇所を放置していた事例もある。 総務省が 3 日、国土交通省と厚生労働省に改善を勧告する。 社会基盤は高度経済成長期に集中的に整備されて老朽化が進んでおり、総務省が抽出調査した。 作成が義務づけられている台帳が整備されているか、定期点検が適切に実施されているかを調べた。

港湾は、調査対象の 18 カ所のうち 10 カ所で台帳に不備があった。 定期点検は 13 カ所で実施されず、必要な補修をしていない損傷箇所も 6 割に上った。 また 19 河川事務所のうち 11 カ所で台帳に不備があり、6 カ所で定期点検を怠っていた。 空港や上下水道でも台帳の不備や点検の未実施があった。 (asahi = 2-2-12)

八ツ場ダム受注の 46 法人、国交省から 104 人天下り

昨年末に建設再開が決まった八ツ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)で、関連の工事や調査を受注した 167 法人のうち 46 法人に、国土交通省からの天下りが 104 人いたことがわかった。 1 日の衆院予算委員会で、塩川鉄也議員(共産)の質問に前田武志国交相が答えた。

国交省によると、国交相が公表した天下りの実態は、2004 - 08 年度に 1 千万円以上の事業を受注した法人への昨年 6 月までの再就職分。 前田国交相は、天下りが建設の是非の検証には影響していないとの考えを示し、「河川は専門的な分野(の人)が必要。 検証では本省の有識者会議が『瑕疵(かし)はない』と判断した。」と述べた。 (asahi = 2-2-12)

◇ ◇ ◇

野田政権、八ツ場ダム建設再開の方針 工事費予算計上へ

野田政権は 19 日、八ツ場ダム(群馬県長野原町)の建設を再開する方針を固めた。 来年度予算案にダムの本体工事費を計上する。 民主党は 2 年前の衆院選マニフェストで八ツ場ダムの中止を掲げたが、建設続行を求める地元の声を踏まえて方針を転換する。 度重なるマニフェスト違反に批判が高まりそうだ。

八ツ場ダムは、政権交代直後の 2009 年 9 月、当時、国土交通相だった前原誠司氏(現民主党政策調査会長)が本体工事の中止を宣言。 公共工事見直しの象徴だった。 (asahi = 12-19-11)

◇ ◇ ◇

八ツ場ダム「建設継続」 関東地方整備局、6 都県に提示

八ツ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)の再検証で、国土交通省関東地方整備局は 21 日、「建設継続」との方針を関係 6 都県に示した。 6 都県側も推進の立場だが、民主党内には建設再開への反対も根強く、前田武志国交相が年内に建設の是非を最終判断する。

同整備局が 21 日、6 都県の担当幹部を集め、これまでの検討の報告書を提示。 この中で、治水、利水の両面で、ダム建設が河川改修などの代替案よりも有利として「継続が妥当」と結論づけた。 関係住民からの意見聴取やパブリックコメント(国民の意見)には反対意見もあったが、検証結果を優先させた。 (asahi = 11-21-11)

◇ ◇ ◇

八ツ場ダム建設の是非、判断ずれ込む可能性 国交相示唆

建設の是非について国土交通省関東地方整備局で検証が進んでいる八ツ場(やんば)ダム(群馬県)について、前田武志国土交通相は 26 日、馬淵澄夫氏と大畠章宏氏の歴代国交相が今秋までに建設するかどうかを決めるとしてきたことについて、「それは前任者までの話。 東日本大震災を踏まえ、なるべく早く結論を出したい。」と述べ、判断の時期がずれ込む可能性を示唆した。 10 月の早い時期に現地を視察する方針も明らかにした。

石原慎太郎・東京都知事や大沢正明・群馬県知事らからダムの早期完成の申し入れを受けた後、記者団の質問に答えた。 また、都議会民主党は同日、八ツ場ダムを「不要な事業の典型」と指摘。 建設主体の同省関東地方整備局ではなく、第三者が検証するよう前原誠司政調会長に申し入れた。 (asahi = 9-26-11)

◇ ◇ ◇

八ツ場ダム案、最高評価 国交省検証

八ツ場(やんば)ダム(群馬県)の建設の是非を検証してきた国土交通省関東地方整備局は 13 日、河川改修などを中心とする代替案に比べて、ダム建設が治水や利水で最も効果的とする検証結果をまとめた。 前田武志国交相は同日の閣議後会見で「(早期建設を求める流域の) 1 都 5 県の知事たちのご意見は重い」と述べ、建設再開の可能性が強まってきた。

八ツ場ダムの建設中止は民主党の政権公約の一つで、政権交代直後の 2009 年 9 月に当時の前原誠司国交相が本体工事の中止を宣言。 同整備局が昨年 10 月から八ツ場ダムの必要性の検証を進めてきた。

検証では、八ツ場ダムを建設した場合と、建設しないで河川改修や土地利用規制などを組み合わせた場合の 4 案とを比較。 その結果、治水効果を確保するために今後必要とされる経費は、ダム中心の対策だと約 8,300 億円で、他の 4 案より 1,300 億 - 1 千億円安かった。 利水効果を得るのに必要な経費も約 600 億円で、1 千億 - 1 兆円以上も下回った。 (asahi = 9-13-11)

先端企業の進出に 100 億円補助 愛知県、減税断念分で

愛知県は、新年度からナノテクノロジーなど先端技術分野の企業が県内に工場を建設する際、最大で 100 億円を補助する方針を固めた。 円高などで県産業が低迷するなか、新たな産業を育成する狙い。 財源には、新年度実施を断念した県民税 10% 減税分の資金で創設する基金を充てる。

補助対象となるのは、航空宇宙産業や環境エネルギーなどのほか「知事が認める高度先端的な技術分野」の企業。 工場新設時に、その企業に対して建設費や機械設備投資費などの 10% を補助する。 研究所の新設の場合は補助率を 20% とする。 県には同様の補助制度があったが、これまで 10 億円だった補助限度額を 10 倍に引き上げる。 また、同じ先端分野の研究開発や実証実験に対しても、最大で 2 億円を補助する。

中部地方には、航空宇宙関連の企業が約 300 社あり、愛知県は昨年 12 月、岐阜県と共に関税などの優遇を図る「航空宇宙特区」として、国の国際戦略総合特区に選定された。 2 月には、総事業費 200 億円をかける先端分野の研究施設「知の拠点」を稼働させるなど、愛知県は自動車産業に次ぐ、新たな産業創出に力を入れている。 (asahi = 1-30-12)

倉敷デニムと熊野筆、新幹線で限定販売 JR 西日本

西日本旅客鉄道(JR 西日本)は 27 日から、岡山県倉敷市の特産のデニムバッグと広島県熊野町産の熊野筆を山陽新幹線の車内限定で販売する。 昨秋販売した両地域の地場商品が好評だったため、新商品を投入することにした。

倉敷デニムのトートバッグはジーンズ製造のベティスミス(倉敷市)が製作した。 ファスナーが付いており、内側にポケットがある。 販売価格は 3,000 円。 熊野筆は化粧筆メーカーの竹宝堂(広島県熊野町)がパウダーブラシやリップブラシなど 3 種類を製作。 販売価格はパウダーブラシ 1 本で 5,200 円など。 (nikkei = 1-27-12)