禁煙・節酒・減塩 … 習慣一つごとに、がんリスク 1 割減

禁煙や節酒、減塩など、がん予防に効果があるとされる五つの良い生活習慣を二つ以上取り入れるとがんになる危険が減り、五つすべてだとほぼ半減することが、国立がん研究センター予防研究部の笹月静室長らのチームの調査でわかった。 米医学誌プリベンティブ・メディシン 2 月号に論文を発表した。

チームは岩手県や大阪府、新潟県、長崎県などに住む 45 - 74 歳の男女約 8 万人に、(1) 禁煙、(2) 節酒、(3) 減塩、(4) 適度の運動 (5) 適切な体重の維持、という五つの良い生活習慣を取り入れているかを聞いたうえで約 10 年間、経過を観察。 がんの発生を調べた。

良い習慣を全く取り入れていないか、一つだけ取り入れているグループのがんになる頻度を 100 とすると、男性では二つの人は約 86、三つの人は約 72 と、約 14 ポイントずつ危険が減った。 女性では良い習慣一つにつき約 9 ポイントずつ減った。 (asahi = 3-5-12)

ビタミン E 取り過ぎ注意 骨密度下がる可能性、慶大報告

ビタミン E を取りすぎると骨密度が下がり、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)が起きる可能性があることが動物実験でわかった。 慶応大医学部の竹田秀・特任准教授や伊藤裕教授らの研究チームが 4 日付の米医学誌ネイチャー・メディシン電子版に報告した。

抗酸化作用があるビタミン E は、アンチエイジング(老化防止)のサプリメントとして人気。 チームは骨にも好影響があるのではないかと考え、マウスやラットで実験した。 ところが、ビタミン E を通常の 5 倍程度の 1 キロ当たり約 600 ミリグラム添加した餌を 8 週間与えたら、骨密度が 2 割減って骨粗鬆症に近い状態になっていた。 ビタミン E が骨を破壊する細胞を活性化し、骨密度が低くなると考えられる。 (asahi = 3-5-12)

花粉シーズン、関東で本格化 九州・四国の一部もすでに

気象情報会社ウェザーニューズは 27 日、関東の 1 都 6 県が本格的な花粉のシーズンに入ったと発表した。 同社は全国千カ所に独自の花粉観測機を設置しているが、関東各地の観測点でこの日までに花粉症の症状が出る飛散量を超えたという。 すでに九州や四国の一部でも本格的な花粉シーズンになり、他地域も西日本から東日本にかけて広範囲で花粉に敏感な人に症状が出始める時期を迎えている。 (asahi = 2-27-12)

初の抗肥満薬、米で承認へ 臨床で年 10% の減量効果

米国で 4 月にも、抗肥満薬「キューネクサ」が承認される見通しになった。 米食品医薬品局 (FDA) の諮問委員会が 22 日、承認を求める勧告を賛成多数で可決した。 承認されれば、抗肥満薬は初めて。 キューネクサは、日本でも承認されている食欲抑制薬と抗てんかん薬を混ぜ合わせたカプセル剤。 申請をしていた製薬会社によると、肥満の人を対象にした臨床試験では 1 年間で平均 10% の減量効果が認められた。

2010 年には、心臓へのリスクなど副作用に関するデータ不足から承認勧告が一度否決されていた。 製薬会社では、将来は米国外での展開を視野に入れているが、今のところ日本で承認を目指す動きはないという。(ワシントン = 行方史郎、asahi = 2-23-12)

刺激多いと賢くなるワケ 脳内で変化、東大教授ら解明

刺激のある環境で育つと、記憶力や学習能力が向上するとされるが、その時に脳で起きる変化を東京大学の廣川信隆特任教授らがマウス実験で明らかにした。 神経細胞の中で分子の運び役をするたんぱく質が増えて、神経細胞のつなぎ目「シナプス」の形成を促していた。 23 日付の米科学誌「ニューロン」で発表した。

廣川さんらは、おもちゃや遊具を置いて刺激の多い環境にした箱と、何も置かない箱でそれぞれマウスを飼育。 記憶力や学習能力をみるため、マウスをプールで繰り返し泳がせ、島にたどり着くまでの時間を調べたところ、刺激のある環境で育った方が回を重ねるほどより早くたどり着いた。

この 2 種類のマウスの脳の変化を調べると、刺激の多い環境で育ったマウスは、神経細胞間の情報伝達に欠かせない物質を輸送する「KIF1A」というたんぱく質が増え、働きも活発になり、シナプスの量が増えていた。 遺伝子操作によって KIF1A を少なくしたマウスは、刺激の多い環境で育てても、学習能力の向上は見られなかった。 廣川さんは「KIF1A は人間にもあり、機能を増強できれば、記憶や学習障害を改善できる」と話す。 (下司佳代子、asahi = 2-23-12)

パーキンソン病治療に ES 細胞が効果 京大、サルで確認

京都大は 21 日、ヒト胚(はい)性幹細胞(ES 細胞)からつくった神経細胞をパーキンソン病に似せたサルの脳に移植し、治療効果を確かめたと発表した。 同様の効果はネズミでは確認されているが、霊長類では初めてという。 今後、人の患者の iPS 細胞からつくった神経細胞でも同様にサルで効果を確かめ、2015 年度にも実際の患者で臨床試験を始めたいとしている。

京大再生医科学研究所の高橋淳准教授らは、パーキンソン病で減ってしまう神経細胞を ES 細胞からつくり、薬物で人為的にパーキンソン病の症状を起こさせたカニクイザル 4 匹に移植した。 当初はほとんど歩けない状態だったのが、徐々に改善。 5 カ月目ごろから歩き回れるようになり、その状態が 12 カ月目まで続いた。 同様の治療効果は、iPS 細胞を使っても期待できるという。 成果は米専門誌ステムセルズ電子版で発表した。 (鍛治信太郎、asahi = 2-22-12)

ギャンブルにはまる人、脳に特徴 京都大が発見

ギャンブルにはまりやすい人の脳の特徴を、京都大の高橋英彦准教授(精神医学)らが見つけた。 ストレスを受けたときに出て、ドキドキさせる脳内の情報伝達物質を回収してしまう「取り込み口」が多かった。 ギャンブル依存症の予防などに役立つと期待される。 米神経科学誌で 21 日発表した。

高橋准教授らは、確率が五分五分のコイントスで、勝った場合の利益額と負けた場合の損失額を変えて、どの額なら参加するかを問う実験を男性 19 人で試した。 その結果、利益額が損失額の 8 倍でないと参加しない慎重な人から、同額に近くても参加する人まで差が出た。

次に、脳内の神経のつなぎ目(シナプス)から分泌された情報伝達物質「ノルアドレナリン」を回収する取り込み口の密度を、脳の画像診断装置で調べたところ、慎重でない人ほど高く、「同額ほどでも参加する人」は、「8 倍でないと参加しない人」の約 2 倍だった。 (asahi = 2-21-12)

肥満の原因遺伝子発見 京大教授ら 予防・治療に期待も

食事の脂肪分が多いと肥満になりやすくなる原因遺伝子を、辻本豪三京都大教授(ゲノム創薬)らが見つけた。 この遺伝子が働かないマウスは、高脂肪のえさを食べると肥満や脂肪肝を発症した。 ヒトにもその遺伝子があり、肥満の予防や治療薬の開発が期待できるという。 英科学誌ネイチャー電子版で 20 日発表した。

辻本教授らは、これまでに体内で脂肪酸がくっつくたんぱく質「GPR120」を見つけていた。 今回、このたんぱく質をつくる遺伝子を働かなくしたマウスをつくり、普通のマウスと約 40 匹ずつで比べた。 その結果、脂肪分が 13% と少ないえさでは違いが出ないが、60% のえさを食べさせた場合、遺伝子が働かない方は体重が 15% 多かった。 皮下脂肪の重さは 1.5 倍、内臓脂肪と肝臓の重さは 1.9 倍だった。 (asahi = 2-20-12)

天野教授、卓越した技術 天皇陛下手術に異例の参加

天皇陛下の診療はこれまで、主に東京大学や東大出身の医師が担ってきた。 今回は東大と順天堂大学との合同チームという異例の治療態勢が実現した。 順天堂大の天野篤教授らに協力を求めた理由について、陛下の心臓の病気を診てきた東大の永井良三教授(循環器内科)は「非常にいい成績を残されている」と評価。 ベストの治療を目指した選択だった。

天野教授は心臓を動かしたまま、血管を縫い合わせるオフポンプ手術のリーダー的存在だ。 これまで約 5,500 件の心臓手術を手がけている。 このうち約 4 千件は冠動脈バイパス手術で、オフポンプ手術は約 3,200 件という。 心臓外科医の間でも「物事を徹底的に分析する」、「プレッシャーに強い」と評価が高い。 天野教授の米国学会への入会を推薦した国立循環器病研究センターの北村惣一郎名誉総長は「まじめで研究にも熱心。 日本を代表する優秀な外科医だ。」と語る。 (asahi = 2-19-12)

妊婦の食事、子どものアトピー発症に影響? 千葉大研究

妊娠中の食生活が、生まれてくる子どものアトピー性皮膚炎の発症に影響する可能性が、千葉大の研究でわかった。 納豆を毎日食べた女性の子どもは発症率が低く、バターを毎日食べた女性の子どもは高いという傾向が出た。 18 日に東京都内で開かれる食物アレルギー研究会で発表する。

2007 - 08 年に千葉大付属病院などで出産した女性と、生後 6 カ月の子ども 650 組を分析した。 2 カ月以上かゆみを伴う湿疹を繰り返した 114 人 (18%) が、アトピー性皮膚炎と診断された。 子どもがアトピーと診断された女性とそうでない女性の間で、アトピーの有無や母乳育児の割合などに差はなかった。

納豆を毎日食べた女性から生まれた子どもは 7% しかアトピーを発症しなかったのに対し、そうでない場合は 19% だった。 バターを毎日食べた女性の子どもは 35% がアトピーを発症、そうでない子は 17% だった。 魚、マーガリン、ヨーグルトでは差が出なかった。 (asahi = 2-18-12)

インフル出席停止、発症後 5 日までに改定 文科省方針

小中高生や大学生がインフルエンザを発症した場合の学校の出席停止期間について、文部科学省は現行基準の「解熱後 2 日間」から「発症後 5 日を経過し、かつ解熱後 2 日間」に改める方針を決めた。 関係省令を改正し、4 月 1 日から実施する方針。

発症後 5 日を過ぎれば、ウイルスがほとんど検出されなくなるという研究報告を踏まえた。 文科省によると、タミフル、リレンザなどの抗インフル薬の普及で解熱が早くなり、感染力が残ったまま登校するケースが増えているという。 幼稚園児は「発症後 5 日を経過し、かつ解熱した後 3 日間」とする。 また、おたふくかぜ、百日ぜきについては、症状の度合いなどによって出席停止期間を細かく規定するよう見直す。 (asahi = 2-17-12)

体内にチップ、自動で投薬 米チーム成功、注射不要に

自動的に薬を放出するマイクロチップを体内に埋め込み、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)患者に安全な治療をすることに米ハーバード大などの研究チームが成功した。 16 日付の米医学誌サイエンス・トランスレーショナル・メディシン電子版で発表した。 注射が不要になり、患者の生活の質を重視したがん治療などへの応用も期待される。

このチップ(13 ミリ x 5 ミリ)は、一種の小型コンピューター。 外部からの無線通信か内部のプログラムの指示でチップの穴から薬を体内に放出する機能を持つ。 今回は骨粗鬆症の治療に応用し、骨を作る働きを活発にする注射薬テリパラチド 20 日分を 1 日分ずつ放出できるように工夫。 複数のチップが USB メモリーほどの大きさの容器に入れてある。

65 - 70 歳の女性患者 7 人の腰回りに埋め込み、様子をみたところ、薬は想定通り放出され、副作用もみられなかった。 注射と同様に骨を作る働きを活発にする働きがみられたという。 (asahi = 2-17-12)

女性のやせすぎ 改善目標に 国民健康づくり運動

厚生労働省は 15 日、今後 10 年間の健康対策となる「国民健康づくり運動」の数値目標に、20 代女性でやせすぎている人の減少を盛り込むことを決めた。 若い女性のやせすぎは、ホルモンのバランスを崩すなど健康上の問題を起こす可能性もあるため、対策が必要と判断した。 厚労省は同日、国民健康づくり運動の素案を専門委員会に示した。 やせている 20 代女性の割合の減少は「適正体重を維持している人の増加」という項目の中に新しく設けられる。

2010 年の国民健康・栄養調査によると、やせすぎている 20 代女性の割合は 29.0% で、調査を始めた 1980 年 (13.1%) 以降最悪だった。 やせすぎとするのは、肥満の指標である体格指数 (BMI) が 18.5 未満の女性としている。 10 年後までに減らす具体的な数値目標は今後検討する。 (asahi = 2-16-12)

トマトの成分、中性脂肪減らす 京大がマウスで確認

肝臓内の脂肪を燃やして中性脂肪を減らすトマトの成分を京都大の河田照雄教授らが見つけ、マウスで効果を確かめた。 トマトですでに知られている成分にはなかった効果だという。 健康食品などへの応用が期待される。 米科学誌プロスワンで 10 日発表した。

トマトを食べると中性脂肪が下がることは動物実験でわかっていた。 だが、その効果はリコピンなどトマトの健康成分にはなく、何が効いているのかは不明だった。 河田教授らはトマトの成分を細かく分け、脂肪を燃やす酵素をつくる遺伝子にかかわる物質を探した。 その結果、脂肪酸の一種「13-oxo-ODA」がその遺伝子のスイッチになっていることを突きとめた。 トマトの中でリノール酸からできるらしい。 (asahi = 2-10-12)

ATL 治療にがんワクチン臨床試験へ 阪大病院で国内初

大阪大病院(大阪府吹田市)は今春、成人 T 細胞白血病 (ATL) を「がんワクチン」で治療する国内初の臨床試験を始める。 大阪大医学部の倫理委員会が 10 日、承認した。 効果を確認したうえで数年以内に一般的な治療法となるようにしたいという。 患者本人の免疫力を高めてがんを征圧する手法で、副作用の心配も少なく、新たな治療法として期待される。

ATL は、免疫細胞のT細胞がウイルスによってがん化して免疫力が急激に低下する。 ほかの感染症で死亡することが多い。 国内の感染者数は 100 万 - 200 万人とみられる。 母乳などを通じて感染し約 50 - 60 年の潜伏期間を経て、毎年約 800 人が発症する。 抗がん剤を使う化学療法などが効きにくく、治療が難しいとされてきた。

がん細胞は体外から侵入した異物ではないため、免疫細胞の攻撃を受けにくい。 しかし、「NY-ESO-1」というたんぱく質があれば、免疫細胞が異物として攻撃することが分かっている。 (asahi = 2-10-12)

抗がん剤、アルツハイマー病に効果?

抗がん剤にアルツハイマー病の原因と考えられている異常なたんぱく質を減らす効果があることが、米ケース・ウエスタン・リザーブ大(オハイオ州)によるマウスの実験でわかった。 10 日付米科学誌サイエンスに論文が掲載された。

アルツハイマー病は、ベータアミロイドやタウと呼ばれるたんぱく質の異常なものが、脳内の神経細胞に蓄積して起こると考えられている。 研究チームは、この病気を発病するモデルマウスに抗がん剤のベキサロテンを投与したところ、脳内に蓄積したベータアミロイドが 72 時間で約半分に減少。 14 日間の投与で最終的に 75% 減っていたという。 (asahi = 2-10-12)

風疹・はしか、海外型急増 「旅行・出張前に接種を」

国内の風疹やはしか(麻疹)の感染者で、海外で流行するタイプのウイルスが急増している。 厚生労働省研究班が調べた。 妊婦が風疹に感染すると、子どもに障害が出る危険があるほか、麻疹では流産や死産につながりかねない。 30 - 40 代の男性は風疹の予防接種を受けていない人が多く、専門家は「海外旅行や出張前には接種を」と呼びかけている。

国立感染症研究所や地方衛生研究所が 2011 年に国内の患者からとった麻疹ウイルス約 120 検体、風疹ウイルス約 20 検体の遺伝子の特徴を調べた。 この結果、麻疹は東南アジア、欧州など海外で流行しているタイプがほぼ 100% を占めた。 海外タイプは 3 年前から急増している。 風疹も大半がタイやフィリピン、ベトナムなどで流行しているタイプの可能性が高かった。

風疹も麻疹も、全身の発疹や高熱などが主な症状。 妊娠初期の女性が風疹に感染すると、子どもに心臓病や白内障、難聴などの障害が出る危険がある。 妊娠中に麻疹に感染すると、3分の1が流産・死産したという報告もある。 (asahi = 2-8-12)

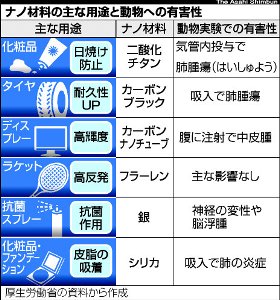

ナノ材料、国が安全評価へ 吸引で健康被害の懸念

日用品に広く使われているナノ材料について、国は、製造現場で作業員への安全性を調べ、規制が必要か検討する。 また、一般の人がどの程度、体内に取り込むのか、健康への影響がないのか調べる。 動物実験では、発がん性や胎児への影響を示す結果が相次いでいるためだ。

ナノ材料は一般的に、直径が 100 ナノメートル(ナノは 10 億分の 1)以下の物質をいう。 工業製品や化粧品、食品、医薬品などに使われている。 炭素原子が筒状につながったカーボンナノチューブは、半導体や燃料電池などに、二酸化チタンやシリカは日焼け止めやファンデーションなどに使われている。

一方で近年、動物実験ではナノ材料の安全性を疑わせる結果が相次いでいる。 国立医薬品食品衛生研究所などは 2008 年、カーボンナノチューブを腹に注射したマウス 16 匹のうち 14 匹が、がんの一種の中皮腫になったと発表した。 アスベストと形が似ていることが影響すると指摘された。 (asahi = 2-6-12)

ハーブなど脱法ドラッグ 68 種類 国が規制強化検討

厚生労働省は、麻薬などの薬物に似た興奮作用があるのに薬事法で規制されていない「脱法ドラッグ」の規制を強化する検討に入った。 化学構造を少し変えて規制を免れる薬物が後を絶たないため。 脱法ドラッグはハーブやお香と称してインターネットなどで売られている。 麻薬や覚醒剤などと構造が異なるので「合法」とされるが、1 月末に東京都内でハーブを吸った少年 3 人が救急搬送されるなど健康被害が問題になっている。

大麻や覚醒剤と違い、脱法ドラッグを取り締まる法律はなかったため、厚労省は 2007 年、これらを「指定薬物」として販売や輸入を禁じた。 現在は 68 種類ある。 違反すれば回収などの行政処分を都道府県が発令し、懲役 5 年以下の刑事罰がある。 (asahi = 2-6-12)

アルツハイマー治療に光 原因物質拡散の仕組み判明

アルツハイマー病の原因の一つとされる異常なたんぱく質が脳内で感染症のように拡散していることが、米コロンビア大などによるマウスの実験でわかった。 この挙動を止める物質ができれば、治療法の開発につながる可能性がある。 1 日付米科学誌「プロスワン」に論文が掲載された。 この病気は、ベータアミロイドと呼ばれるたんぱく質やタウと呼ばれるたんぱく質の異常なものが、脳内の神経細胞に蓄積して起こると考えられている。

論文によると研究チームは、人間のタウを持つマウスを遺伝子操作でつくって脳を観察。 生後 10 - 11 カ月の若いマウスでは情報の通り道である嗅内野(きゅうないや)と呼ばれるところの神経細胞にタウがたまっていたが、22 カ月以上のマウスでは、嗅内野だけでなく、回路がつながっていて、記憶をつかさどる海馬の神経細胞にもタウが広がっていることを確認した。 (asahi = 2-4-12)

血圧測定は両腕で 左右の差、血管の病気発見に有効

血圧は左右の腕でそれぞれ測ったほうがいい - -、英ペニンシュラ医科歯科大などのチームがそんな研究結果を 30 日付英医学誌ランセット(電子版)に発表した。 左右で差が大きいと、手足や脳などの血管の病気の危険が高いことがわかるという。

チームは心臓が収縮するときの血圧(最高血圧)を扱った 28 の論文を調べた。 左右の差が 15 ミリ Hg 以上あると、手足の動脈が狭くなったり、動脈硬化が進んだりする危険が 2.5 倍になり、認知症などにつながる脳血管障害が起きている危険も 1.6 倍になっていた。 また循環器の病気で死亡する危険も 1.7 倍だった。 重要なのは血圧の差で、左右の腕のどちらが高いかは人によって異なるという。

論文は「臨床的に意味がある左右の差の理由はよくわからない」としつつ、今回の結果は、左右の血圧の差は手足の血管の病気によるとする欧州高血圧学会と欧州心臓学会の見解を裏付けるとしている。 現在、動脈硬化を調べる方法として足首で測った血圧と腕で測った血圧の比較が行われているが、チームは両腕の血圧測定を検診などに取り入れることを勧めている。 (冨岡史穂、asahi = 2-1-12)

受動喫煙削減へ数値目標設定 「飲食店で被害」 15% へ

厚生労働省は 31 日、がん予防や健康対策として、2022 年度までに受動喫煙を削減する数値目標を初めて決めた。 飲食店で月に 1 回以上、受動喫煙をしたと回答した成人の割合は現在、50.1% で、15% に減らすことをめざす。

受動喫煙の削減目標値は、この日に発表した 10 年の国民健康・栄養調査の結果をもとに設定した。 受動喫煙の被害にあった人の割合から、喫煙者の中でたばこをやめたいと考えている人の割合を考慮して目標値を定めた。 家庭では、受動喫煙の被害が「ほぼ毎日」と答えた 10.7% を 3% に減らす。 行政機関や医療機関は 0% とする。

厚労省は、職場での受動喫煙の防止策として、飲食店などを営む中小企業に喫煙室の設置費用の一部を助成している。 今後も喫煙率を減らすとともに、飲食店の全面禁煙を後押しするなどして、目標達成をめざす。 また、成人の喫煙率は、男性 32.2%、女性 8.4%。 全体で 19.5% と初めて 20% を割った。 このうち、37.6% がたばこをやめたいと考えていることから、これを差し引いて、22 年度までの喫煙率の削減目標値を 12.2% とした。 (asahi = 1-31-12)

◇ ◇ ◇

たばこで死亡、年 12 万 9 千人 07 年分、東大など分析

喫煙が原因でがんなどで亡くなった大人の日本人は 2007 年に約 12 万 9 千人、高血圧が原因で脳卒中などで亡くなった人は約 10 万 4 千人と推定されることが、東京大や大阪大などの分析でわかった。 国際医学誌プロスメディシンに発表した。

東京大の渋谷健司教授(国際保健政策学)や池田奈由特任助教らは、高血糖、肥満、飲酒、運動不足、高塩分摂取など 16 の危険因子で日本人が 07 年にどれだけ死亡したのかを分析。 これらの因子は原則として生活習慣の改善や服薬などで避けられるものだ。

例えば、肺や食道のがんや心筋梗塞(こうそく)など喫煙と因果関係のあるすべての疾患について、喫煙者と非喫煙者の死亡率を比較。 各疾患の年間全死亡者数から、喫煙が原因で死亡したと考えられる人数を計算した。 喫煙、高血圧に次いで死者が多いのは 5 万 2 千人の運動不足、3 万 4 千人の高血糖、やはり 3 万 4 千人の高塩分摂取などだった。 複数の因子による死亡は重複して数えられている。 (asahi = 1-28-12)

◇ ◇ ◇

喫煙、4 割減を目標 厚労省案、がん対策の柱に

国や地方自治体のがん対策の今後 5 年間の基本となる厚生労働省の次期計画案に、喫煙率削減の数値目標が初めて明記される。 喫煙者を 4 割近く減らす目標になる見通しだ。 厚労省は、現計画に盛り込めなかった喫煙率削減をがん対策の柱の一つにしたい考え。 拠点病院の見直しなどとともに 2 月 1 日、専門家や患者で構成する協議会に示す。

がん対策推進基本計画の案で、がん対策基本法に基づいて厚労相が作る。 次期計画案では、習慣的に喫煙している成人のうち、「やめたい」と思っている全員が禁煙した状態の喫煙率を目標値とする。 具体的な数値は近く公表される国民健康・栄養調査 2010 年版を基に計算する。 09 年に約 35% だったやめたい人の割合は、10 年はたばこの大幅値上げの影響で 4 割近くに達する見通し。

計画は閣議決定され、国や自治体は目標達成の施策が義務づけられる。 国は、たばこの健康被害を防ぐための国際条約に従い、全面禁煙か喫煙室以外を禁煙とする事業所の割合を現在の 64% から 100% にすることを目指す。 たばこのさらなる値上げや公の場や職場での禁煙の法制化、たばこの広告規制や禁煙補助剤の保険適用の拡大なども検討される可能性がある。 (asahi = 1-23-12)

◇ ◇ ◇

がん対策、働き盛り世代にも重点 次期推進計画の骨子

お年寄りが中心だった国や都道府県のがん対策の重点が、比較的若い働き盛り世代にも広がることになった。 治療後の生存率が高くなり、就労問題の解決などが求められているため。 26 日、厚生労働省のがん対策推進協議会で、来年度から 5 年間の対策の基本となる計画の骨子がまとまった。

20 - 64 歳の働く世代でがんになる人は年に約 7 万人いるが、職場での差別などから仕事を続けられないことが少なくない。 そこで「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」を掲げる来年度からの第 2 期「がん対策推進基本計画」では、仕事の継続を支援する仕組みを検討し、事業者などへの対策を盛り込む。

また第 2 期計画では、喫煙率と受動喫煙について数値目標の設定を目指す。 喫煙率の低下を狙い、職場の喫煙対策も強化する。 喫煙と肺がん発生の因果関係は科学的に立証されているが、第 1 期の計画づくりでは政府内の調整がつかず、実現していなかった。 (asahi = 12-27-11)

子どものうつぶせ寝に注意 保育施設で死亡の 8 割占める

2011 年に保育所などの保育施設で 14 人の子どもが亡くなり、うち 11 人が発見時に「うつぶせ寝」の状態だったことが、厚生労働省の調査でわかった。 死亡との因果関係は不明だが、うつぶせ寝は、赤ちゃんが睡眠中に突然亡くなる乳幼児突然死症候群 (SIDS) などのリスクを高めるとされ、同省は注意を呼びかけている。

厚労省が 27 日に全都道府県の報告をまとめた。 うつぶせ寝だった 11 人の年齢は、0 歳児が 6 人、1 歳児が 3 人、2 歳児が 2 人。 11 人のうち 10 人は認可外の保育施設に入っていた。 子ども 1 人当たりに置く保育士の基準がなく、一部の施設で配置が手薄になっていることなどが背景にあるとみられる。

厚労省によると、「うつぶせ寝にすると泣きやむ」、「仰向けに寝かせた後、寝返りを打ったことに気づかなかった」などの理由で、赤ちゃんが長時間うつぶせ寝になるケースが多いという。 (長富由希子、asahi = 1-29-12)

インフルエンザ本格流行 患者 100 万人超す

インフルエンザの患者数(推計)がこの 1 週間で今季初めて 100 万人を超え、流行が本格化したことが 27 日、国立感染症研究所(感染研)の定点調査でわかった。 全国の 11 県で警報レベルを超えており、例年の流行のピークとなる 2 月上旬にかけてさらに患者が増えそうだ。

感染研によると、最新の 1 週間(1 月 16 - 22 日)に受診したインフルエンザの患者は、1 医療機関当たり 22.73 人で、前週 7.33 人から急増。 11 県が警報レベルの 30 を超えた。 推計の患者数は約 111 万人で、5 - 14 歳が約半分を占める。 冬休みを終えた学校などで流行が広まったためとみられる。 60 歳以上の患者は 8% で、昨季の同時期の 2 倍となった。 (asahi = 1-27-12)

花粉量、今春は少なめ 九州で 2 月中旬に飛散開始

環境省は 27 日、今春のスギ・ヒノキの花粉の飛散量の予測を発表した。 総飛散量は昨年 8 月の日照時間が短かったことなどから、平年を下回る見込み。 飛び始める時期(花粉前線)は例年より 5 日ほど遅く、九州など早いところでは 2 月中旬ごろになるという。

地域別にみると、例年比で関東では 6 - 7 割程度、東北で 6 - 9 割ほどに減る。 東海は 6 割ほど、近畿で 5 - 7 割ほど、中国、四国、九州も 6 - 8 割ほどになる見通し。 飛散量のピークは、南関東から北陸、東海、近畿、中国、四国は 3 月上旬ごろ。 北関東は 3 月中旬ごろ、東北地方は 3 月下旬ごろで、ピーク期間は 20 日間程度という。 (asahi = 1-27-12)

◇ ◇ ◇

スギ花粉飛散による放射能汚染、調査へ 関係学会が連携

東京電力福島第一原発の事故で飛散した放射性セシウムがスギ花粉に乗ってどれだけ運ばれているかを調べる、複数の学会による合同調査が始まった。 学会が 19 日、発表した。 スギ花粉に含まれる放射性セシウムの量は林野庁が調べているが、その花粉が実際にどの程度広がり、大気に影響を与えるか、についての大規模な調査はなかった。

調査は、日本地球惑星科学連合など関係学会の調査チームが NTT ドコモの協力を得て先週から始めた。 花粉の飛散シーズンが終わる 4 月下旬まで、福島県内を中心に宮城県や東京都、茨城県、栃木県の 11 カ所で花粉の飛散量や大気中での濃度などを観測する。 対象地域は主に市街地だが、山間地や杉林に近い街も調べる。 (asahi = 1-19-12)

◇ ◇ ◇

キャンディーで鼻すっきり 森永、春先限定で発売

森永製菓は 17 日、強いメントールの刺激があるキャンディー「鼻トールメントール」を、春先にかけての期間限定で発売する。 バラ科植物を原料とする甜茶(てんちゃ)のエキスも配合。 花粉症に効くともいわれ、1998 年以来、春先のこの時期だけ売っている。 10 粒入りで、税込み 105 円。 (asahi = 1-15-12)

ES 細胞で視力改善 米研究チーム治験「副作用なし」

さまざまな組織になることができるヒト胚(はい)性幹細胞(ES 細胞)を使って、目の網膜を治療する臨床試験(治験)で、患者の視力の改善効果があったとする成果を、米国の研究チームが 23 日付の英医学誌ランセット(電子版)に発表した。 移植された細胞に異常や拒絶反応もないという。

アドバンスト・セル・テクノロジー社と米カリフォルニア大のチームは、失明につながる「加齢黄斑変性」と「黄斑変性」の患者を対象に ES 細胞から作った網膜色素上皮を移植する治験を昨年から始めた。

移植から 4 カ月までに患者 2 人の網膜色素上皮は定着、細胞の異常増殖やがん化は確認されていないという。 安全性を確かめる試験で、実用化には有効性の立証が必要になるが、特殊な視力表を使った検査で視力の改善がみられたという。 ヒト ES 細胞の治験の成果が明らかになるのは初めて。 (asahi = 1-25-12)

国内 8 空港にオゾン殺菌装置 検疫所で短時間殺菌

IHI は 24 日、成田、中部、関西など国内の 8 空港内の動物検疫所に、衣類などを消毒するオゾン殺菌装置を計 9 台納入したと発表した。 検疫担当者が消毒が必要と判断した入国者の衣類や靴、カバンなどをオゾンガスで消毒する装置で、短時間で殺菌できる。 高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫(こうていえき)などのウイルスが海外から侵入するのを防ぐ水際対策の強化を定めた昨秋の改正家畜伝染病予防法の施行を受け、一括して受注した。 (asahi = 1-24-12)

鳥インフル研究自主停止 60 日間、h5n1 論文著者ら

強毒性鳥インフルエンザ H5N1 の論文に対して米政府のバイオセキュリティーに関する委員会が生物テロへの懸念から内容の一部削除を掲載前に求めた問題で、論文の著者らが 20 日、「今後の研究のあり方について議論する時間が必要だ」として、H5N1 に関する研究を 60 日間自主的に停止するとの声明文を発表した。

オランダ・エラスムス医療センターのフーシェ教授と米ウィスコンシン大の河岡義裕教授(東京大医科学研究所教授)ら 39 人が連名で、問題の論文の投稿先となった米科学誌サイエンスと英科学誌ネイチャーに同時に発表した。 研究の一時停止について米国立保健研究所 (NIH) でも、コリンズ所長らが「NIH や米疾病対策センター (CDC) など米政府機関が実施する研究も同調することになる」との声明を発表した。 (asahi = 1-21-12)

◇ ◇ ◇

「鳥インフル論文、テロ悪用も」 米研究所が非公表勧告

強毒性鳥インフルエンザ H5N1 の動物実験についての 2 本の論文がテロに利用される恐れがあるとして、研究を支援した米国立保健研究所 (NIH) のバイオセキュリティーに関する国家科学諮問委員会が 20 日、内容の一部を公表しないよう科学誌に勧告したと発表した。

2 本の論文は、H5N1 が人間でも空気感染する可能性を示したもので、別の研究チームが米科学誌サイエンスと英科学誌ネイチャーにそれぞれ投稿した。 勧告は「悪用の可能性が否定できない」として、実験に使ったウイルスの遺伝子や作り方を掲載しないよう求めた。 科学論文はデータの掲載が欠かせず、削除要求は異例。 勧告に拘束力はない。 (asahi = 12-21-11)

子宮内膜症抑制、ぜんそく治療薬が効果 産学 3 者が特許

多くの女性が悩む月経困難症の予防や治療に、ぜんそくなどに使われていた治療薬が効くことがわかり、熊本大学と慶応義塾大学、創薬ベンチャー「リンク・ジェノミクス(東京)」の 3 者が特許を取得し、学会で発表する。

月経困難症は生理に伴って起きる下腹部痛や腰痛、頭痛などで、大きな原因の一つとして子宮内膜症が考えられている。 熊本大によると、この子宮内膜症の抑制に、トラニラスト(商品名リザベン)という薬が効くことが慶大とリンク・ジェノミクスの研究でわかった。 トラニラストは 20 年以上前から、ぜんそく治療薬や抗アレルギー薬として使われてきた。 (asahi = 1-19-12)

高脂血症の治療薬に C 型肝炎ウイルス感染防止効果

小腸からのコレステロール吸収を抑える高脂血症の治療薬に、C 型肝炎ウイルス (HCV) の感染を防ぐ効果があることが、広島大と米イリノイ大のグループの共同研究でわかった。 将来、がんになる可能性が高い C 型肝炎の治療法への応用が期待できる。 医学誌ネイチャー・メディシン電子版に 9 日、発表する。

広島大病院の茶山一彰院長らは、小腸の細胞で食べ物からコレステロールを吸収する際に働くたんぱく質「NPC1L1」が、肝臓細胞の表面にもあることに着目。 ウイルスの体にはコレステロールが含まれているため、NPC1L1 が HCV 感染にも重要な役割があると考えた。 人間の肝細胞を移植したマウスを HCV に感染させる実験で、NPC1L1 の働きを妨げる高脂血症治療薬「エゼチミブ」を事前に投与した 7 匹のうち、5 匹は感染しなかった。 (yomiuri = 1-9-12)

◇ ◇ ◇

チンパンジーのウイルス、C 型肝炎ワクチン開発に光?

開発が難しいとされた C 型肝炎ウイルスのワクチンについて、チンパンジーが感染するウイルスを使って作製できる可能性があることがわかった。 C 型肝炎ウイルス感染者は世界で約 1 億 7 千万人、日本でも 150 万 - 200 万人いると推定されるが、感染を防ぐワクチンはできていない。

イタリアと英国の研究チームが 4 日の米医学誌サイエンス・トランスレーショナル・メディシンで発表した。 チームは、他のウイルスの遺伝子を運ぶ性質があるアデノウイルスを使った。 マウスに C 型肝炎ウイルスの免疫をつけるため、チンパンジーのウイルスを使うと、ヒトのウイルスに比べ効率よく免疫反応が起きた。 別の研究チームは、このウイルスで作ったワクチンを 41 人に投与し、免疫が上がることを確認した。

国立感染症研究所ウイルス第二部の脇田隆字(たかじ)部長(肝炎ウイルス学)は「免疫が十分に誘導されるとわかったことは進歩。 感染予防の有効性について、今後の臨床試験に期待したい。」と話した。 (南宏美、asahi = 1-5-12)

薬の副作用データ、日本語で検索 京大教授らが開発

米食品医薬品局 (FDA) が公開している薬の副作用報告を独自に整理、日本語で検索できるデータベースを京都大の奥野恭史教授(薬学)らが開発した。 医師や薬剤師が、世界の最新の副作用情報を知ることができ、海外で先に発売された薬を使うときに、副作用を調べるのにも役立ちそうだ。

薬は販売後に重い副作用が出ても、添付文書の改訂には時間がかかる。 世界の最新情報を早く調べれば、副作用の被害者を減らせると期待されている。 FDA は、薬の副作用の報告を集めており、1997 年から現在まで 8,600 の薬について 400 万以上の報告を公開している。 ただ、情報が並んでいるだけで、誰でも簡単に検索できるような形になっておらず、医療現場では使いにくいとの指摘が出ていた。

そこで、奥野教授らは、生物学や化学、情報科学を組み合わせた手法で、このデータを独自に整理。 世界中の医薬品名とその主成分を厳密に関連づけたり、日本語に翻訳したりして、簡単に検索できるシステムを作った。 薬の名前から副作用の一覧、患者がどうなったか、などがわかるようにして、もとの報告書の閲覧もできるよう工夫した。 FDA や世界保健機関 (WHO) などが使っている手法を使って、情報の信頼性も判断できるようにした。

このデータベースでは、副作用情報が早く入手できることも確認できた。 抗インフルエンザ薬、タミフルの添付文書に異常行動が追加されたのは 04 年だが、データベースで調べると、03 年 6 月には異常行動との関連性が示されていた。 検索サービスは、医療従事者や製薬会社を対象に、京都大学発ベンチャーの京都コンステラ・テクノロジーズが有料で提供している。 (瀬川茂子、asahi = 1-7-12)

ニキビの原因・アクネ菌で皮膚がん撃退に成功 三重大

ニキビの原因となるアクネ菌を皮膚がんの一種・悪性黒色腫に投与し、白血球を集めてがん細胞の増殖を抑える動物実験に、三重大大学院医学系研究科の山中恵一講師 (42) のグループが成功した。 実験では、アクネ菌と戦う性質を持つ白血球が、がん細胞とも戦う効果がある点に着目。 アクネ菌をがん細胞に投与すれば、白血球がアクネ菌を攻撃するために集まり、その白血球ががん細胞を攻めて、消失させると考えた。

マウスの腹にがん細胞の悪性黒色腫を入れ、ヒトのアクネ菌を投与。投与の回数や時期に応じて複数のパターンを試したところ、悪性黒色腫を入れた直後と 14 日目の 2 度投与すると、28 日目にはほぼすべてのがん細胞が消滅した。 アクネ菌も消えた。 (asahi = 12-31-11)

被災地で働く看護師、33% に PTSD 懸念 専門家調査

東日本大震災の被災地で働く看護師を対象にしたストレス調査で、3 分の 1 が心的外傷後ストレス障害 (PTSD) が懸念される状態にあることが分かった。 うつなどにつながりかねない「精神的不健康」度の高い人も約 3 分の 2 に及んだ。

調査した専門家は「ほかの惨事後に実施されたストレス調査結果より特異に多い。 うつや離退職につながりかねない。」としている。 調査は松井豊・筑波大教授らが、8 - 9 月にかけて実施。 岩手県・宮城県の沿岸部で勤務する看護師 407 人から回答を得た。 (asahi = 12-30-11)