日本政府、新規就農者に最大 1,050 万円支援へ

高齢化・人口減少への新たな対策

地方自治体も移住者に生活費を支援

日本政府は 26 日、就農を志す 45 歳未満の人に対し、年間 150 万円、最大で 7 年間に 1,050 万円を支給する方針を打ち出した、と発表した。 非正規雇用者(パートタイマー、契約社員など)の若者(20 - 24 歳)の平均年収が 212 万円ということを考慮すれば、魅力的な条件だ。

日本政府がこのように、事実上の「農業月給制」を導入することにしたのは、農業人口の高齢化が最大の理由だ。 日本の農民の平均年齢は 66.1 歳で、65 歳以上の比率は 61.4% に達する。 現在、農業就業人口は 260 万人だが、10 年後には 100 万人を割る見通しだ。

現在、日本の農地のうち約 10% が、人手不足などにより放置され「耕作放棄地」となっている。 日本政府は今回の措置により、現在は年間 1 万人程度となっている若年層の新規就農者を、2 万人程度に増やせるものと期待している。

一方、人口の減少に悩まされている地方自治体も、住宅のあっせんや事業費の補助など、さまざまな支援策により、都市に住む若者たちの移住を促そうとしている。 農業に就かなくても、新たに事業を起こせば、地域活性化に大きく貢献すると期待しているためだ。 広島県庄原市は、市内に移住し新たに事業を起こす若者たちに対し、最高で 300 万円の支援を行っている。

また徳島県神山町は、移住を希望する人に対する住宅のあっせんや、移住した芸術家に対する生活費の支援などにより、2008 年から現在までに約 30 人を呼び寄せた。 さらに現在、移住を予定している人も 110 人に達するという。 同町は IT (情報技術)企業を誘致するため、ダンクソフト社と共同で、東京の本社と同町の民家に勤務する実験を行っている。

都市の過酷な競争や高い物価に嫌気が差し、自発的に地方へと移住する若者たちも増えている。 東京から南に約 1,000 キロ離れた小笠原諸島は、東京から船で 25 時間ほどかかる絶海の孤島だが、大都市から移住する人が増えたため、人口も増加している。

朝日新聞によると、大都市から移住する人の増加により、小笠原の 65 歳以上の人口比率は 8.5% と、全国平均 (23%) の半分にも満たない状況だという。 東日本巨大地震に伴う原子力発電所の事故により、放射性汚染に対する恐怖が広がる中、農村で自給自足の生活を送ろうと、移住する人たちも増加傾向にある。 - 東京 = 車学峰(チャ・ハクポン)特派員 (韓国・朝鮮日報 = 1-27-12)

間伐材売って「復活の森」 岩手・大槌でプロジェクト

被災地の里山の間伐材を薪にして売る「復活の森」プロジェクトが、岩手県大槌町吉里吉里で始まった。 山主の多くは被災した漁師。 間伐材で稼ぎ、山がきれいになり、豊かな土の養分が海に流れ込んで本来の仕事場である漁場もよくなる、という「一石三鳥」を狙う。

主体は、約 50 トンの木材がれきを「復活の薪」として売って被災者の臨時収入としてきた NPO 法人「吉里吉里国(当初は任意団体)」。 一帯の里山の 6 割を所有するのは漁師で、すでに 10 人以上から間伐の許可を得ているという。

この日は、芳賀正彦理事長 (63) と松村紀貴さん (40) が樹齢 50 年以上の杉が並ぶ林に入った。 霜の降りる中、成長の悪い木を見定めて伐採。 1 本倒すと、太陽の光がすっと差した。 「残った木は何十年後かに『吉里吉里杉』と呼ばれるくらいになってほしい」と芳賀さんは語った。 (asahi = 1-25-12)

飛騨で雪下ろし体験いかが 過疎の集落、バスツアー企画

北アルプスのふもと、「天空の里」と呼ばれる岐阜県飛騨市神岡町の山之村で、住民らが雪下ろしのボランティアツアーを計画し、名古屋からのバスを用意して参加者を募っている。 標高約千メートルの高原で、険しい山道と豪雪で閉ざされた地域だ。 山之村は、神岡町内にある集落で、夏はキャンプ場や牧場、登山口などとしてにぎわうが、冬は 3 メートル近くの雪が積もり、観光客は途絶える。 かつては鉱山で栄えたが、いまは人口 185 人。 高齢者が多く、雪下ろしは住民にとって重労働だ。

そこで、市観光協会と協力し、山村を新鮮に感じる都会の人たちに手伝ってもらおう、と考えた。 ボランティアが担うのは、山之村診療所と一人暮らしのお年寄りの家の 2 軒の雪下ろしと周辺の除雪だ。 地域活性化を目指す男女 6 人の「山之村夢づくりの会」代表の下梶勝彦さん (60) は、「ここでは私はまだ若手。 冬の星空も都会にはない美しさで、来ればきっとファンになってもらえる。」と期待する。 (asahi = 1-24-12)

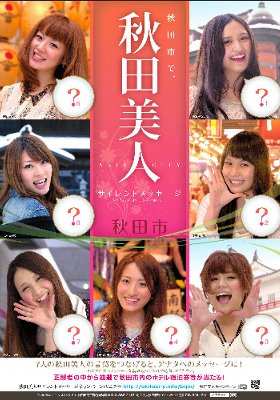

秋田美人のお願い当てて 観光 PR ポスター、首都圏駅に

首都圏の観光客を呼び込もうと、秋田観光コンベンション協会(秋田市)が観光ポスターをつくり、JR 東日本の首都圏主要駅に張り出した。 7 人の「秋田美人」からのメッセージを当ててもらうクイズ形式で、ホームページ (HP) から応募すると、正解者 100 人に抽選で宿泊券などが贈られる。

ポスターには、市内に住む女性 7 人の写真と、その脇に添えられた七つの空白の吹き出しがある。 クイズは、女性の口の形から、吹き出しに入る「平仮名 1 文字」を推測してもらうというものだ。 7 人の 7 文字をつなげると、あるメッセージが完成する。 「秋田の人が、県外の人に伝えたいお願いです」と担当者。

2 月 29 日の応募締め切り後、3 月 1 日からは、答えが入ったポスターを張り出す予定だ。 クイズの正解者には抽選で、同市内のホテルペア宿泊券や秋田の特産品などが贈られる。 HP のアドレスは http://akitacity.info/bijin/。 問い合わせは協会 (018・824・1211) へ。 (asahi = 1-21-12)

スーパー堤防完成 1% 検査院指摘、公表数値の 5 分の 1

200 年に 1 度の水害に備えるとして国土交通省が進めるスーパー堤防事業について、会計検査院は 19 日、堤防の高さと幅が必要な条件を満たしていて「完成」と呼べるのは、計画の 1.1% の約 10 キロにすぎないと指摘した。 国交省はこれまで、整備率は 5.8% (約 50 キロ)と公表してきたが、実際はそこまで進んでいないことになる。

同事業の計画は全長 872 キロ。 これまで約 7 千億円が投じられたが、完成まであと 400 年かかるとされてきた。 民主党政権の事業仕分けが「スーパー無駄遣い」と指摘し 2010 年に廃止と判定したが、国交省の有識者会議は昨年、洪水で人的被害が甚大な地区での継続を求める提言をまとめ、事業は続いている。

検査院は同省が公表している整備率について、「実態を反映していない」と指摘。 スーパー堤防が予定されている地区で普通の堤防の 36% が未完成であることから、「通常堤防の優先整備を検討する必要がある」と提言した。 (asahi = 1-20-12)

大阪・西成に免税特区構想 橋下氏 転入育児世帯が対象

大阪市の橋下徹市長は 18 日、全国でも生活保護率が極めて高い西成区で、大阪府外から転入する小中学生がいる子育て世帯を対象に、住宅の固定資産税や市民税を一定期間免除する「特区」構想を検討していることを明らかにした。 「西成の現状を打開する。 企業誘致の手法を使って子育て世帯を呼び込む。」と語った。

西成区には日雇い労働者が集まる「あいりん地区」があり、区内の約 4 人に 1 人が生活保護受給者。 65 歳以上の住民も約 35% と、他区と比べて格段に高い。 橋下氏は特区をあいりん地区周辺に想定。 大阪府の松井一郎知事とも協力し、府民税の減免も検討する。

私立の小中学校に通学する世帯には、所得制限を付けた上で助成をすることも検討。 学校施設や保育施設などの充実のための予算も、他区に比べ優遇するという。 市職員を集中的に西成区に投入して生活環境の改善に取り組み、露店や簡易宿泊所への規制強化も検討するという。 (asahi = 1-18-12)

住民の 18% が町外移転予定 宮城・南三陸町の調査

津波で大きな被害を受けた宮城県南三陸町で、被災地域に住んでいた世帯の 18% が町外移転を予定していることが 16 日、町の調査でわかった。 佐藤仁町長は「大変厳しい数字だ」と困惑している。 町は昨年 12 月、5 世帯以上が津波被害を受けた集落の計 4,315 世帯にアンケートをし、1 月 12 日までに 2,873 世帯 (67%) から回答を得た。

今後の住居を尋ねたところ「わからない」が 25% と最も多く、「町が整備する高台に移転予定」が 23%、「災害公営住宅に入居予定」が 19% と続いた。 一方、「町外に移転予定」が 18% だった。 町中心部には今もスーパーや食堂がほとんどなく、被災者は厳しい生活を強いられている。 佐藤町長は町外移転が 2 割だったことについて「様々な要因があると思うが、いち早く平穏な生活を取り戻したいという思いの表れではないか」と話す。 (三浦英之、asahi = 1-17-12)

花輪スキー場を韓国側が高評価 秋田

競技スキーの合宿などの候補として、花輪やたざわ湖など、(秋田)県内スキー場を視察中の韓国のスキー協会幹部が 16 日、県庁を訪問した。 朴炳敦・副会長は「花輪はアルペンとジャンプ、クロスカントリーが 1 カ所にそろい、ベストの環境だ」と述べ、高い評価を与えた。

県は利用が低迷するスキー場のテコ入れに、韓国から競技スキーヤーの合宿誘致を目指している。 佐竹敬久知事は「2018 年には平昌(ピョン・チャン)五輪もある。 大会の成功に向け、トレーニングでは秋田のゲレンデも使ってもらいたい。」と要請した。 佐竹知事らは 2 月 2 - 4 日に訪韓し、スキー場の設備や受け入れ体制について、改めて説明する。 また 3 月には日韓両国のジュニア世代の選手が、県内のスキー場で交流する。 (asahi = 1-17-12)

ハウステンボス、年末年始の入場者が 3 割増

長崎県佐世保市のテーマパーク、ハウステンボス (HTB) は 10 日、昨年 12 月 23 日から 1 月 9 日までの年末年始の入場者数が 19 万 6 千人(速報値)となり、前年同期より 28.9% 増えたと発表した。 HTB 広報宣伝部は、820 万個の電飾が園内を彩る「光の王国」や観覧車などの新設で、「滞在の魅力が向上した」と説明している。

年越しのカウントダウンイベントのあった 31 日には 2 万 9,100 人と、雪にたたられた前年から倍増。 エイチ・アイ・エス(東京)傘下で再建を始めた 2010 年 4 月以降では、1 日あたりの入場者数が過去最高となった。 (asahi = 1-10-12)

◇ ◇ ◇

820 万個の電飾で「光の王国」 長崎・ハウステンボス

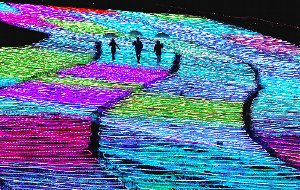

長崎県佐世保市のハウステンボスで 18 日、園内をライトアップする「光の王国」の試験点灯があり、820 万個の電飾が園内を照らし出した。 19 日から来年 3 月 4 日まで、幻想的なイルミネーションが来園者を迎える。 東日本大震災で全国的な節電の取り組みが続く中、「世界一の輝きへ」をうたい、電飾数は過去最多。 必要な電力は施設内の出力 4,500 キロワットの天然ガス発電装置などにより、自前でまかなえる計算という。 (asahi = 11-19-11)

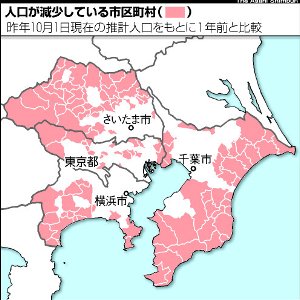

千葉県、初の人口減少 東京圏 1 都 3 県も人口減時代に

千葉県の人口が昨年、1920 年の統計開始以来初めて減少することがわかった。 東京、神奈川、埼玉を含めた 1 都 3 県の東京圏の人口はこれまで増加基調が続いてきたが、先陣を切って人口減時代に入る。

千葉県の毎月常住人口調査によると昨年 12 月 1 日は 620 万 9,303 人で、年始から 7,724 人減った。 年末に大きく増える要因はなく減少は確実。 今年 1 月末発表の調査月報で確定する。 県は 2010 年に作った長期計画で 17 年までは人口増を続けると予測していたが、7 年早くなった。

引き金は、東京に近く、県全体の人口増を引っ張った柏、松戸市など常磐線沿線の東葛飾地域や、市川、浦安市など東京湾沿いの京葉地域の変化だ。 一昨年は両地域の計 12 市で計 2 万 8,468 人増えたが、昨年は 12 月までの時点で 543 人増に縮んだ。

東日本大震災で浦安市は液状化で大きな被害を受けた。 東葛 6 市は放射線量が高い「ホットスポット」とされ、ともに県外からの入り込み人口は激減した。 銚子市など過疎化が進む房総半島南部や東部と合わせると、減少になる形だ。 長期的な人口構造の変化もある。 高齢化に伴い増えつつあった死亡数が昨年 10 月時点で出生数を逆転し、「自然減」に突入した。

専門家は、地方から東京圏への転入による社会増もリーマン・ショック以降は縮小していくとみている。 人口減について県は「一時的か長期的なものかは判断できない」との見解。 だが県幹部は「ホットスポットや液状化の問題は早急には解決しないかもしれず、回復は厳しい」と認める。

東京圏の人口は地価高騰が収束した 1995 年以降、一貫して伸びた。 昨年も千葉以外は増加見通しだが、1 都 2 県のいずれも 10 年代後半か 20 年ごろから減少に転じると予測する。 埼玉県は全国一の速度での高齢化の進展を踏まえ「10 年代後半がピーク」。 神奈川県も県西部で人口減が既に始まり、「20 年からは減少」と予測。 東京都も 20 年ごろをピークとみている。

昨年 10 月時点で 1 年前と比較すると、1 都 3 県でも都心から離れた郊外部を中心に人口減の市町村が広がる。 120 市のうち 57 市、69 町村中 54 町村で人口が減少。 都心のほか、横浜、川崎、さいたま市など大都市部の増加で支える構図だ。 (重政紀元、asahi = 1-9-12)

◇ ◇ ◇

都心ビル再開発ラッシュ 空室増の 2012 年問題浮上

東京都心がビルの開発ラッシュにわいている。 今年のオフィスの供給は、バブル期以降で 3 番目の多さ。 建設業界は活況だが、空室が増えるため、不動産業界は「2012 年問題」と呼んで頭を抱える。 百貨店業界も同じ状況で、過剰な出店(オーバーストア)に苦しんでいる。

ビジネスの中心地、東京・大手町。 大型タワークレーン 3 台が、空に向かって伸びる。 東京建物と大成建設が進める「大手町 1-6 計画」だ。 みずほ銀行大手町本部ビル(旧富士銀行本店)と大手町フィナンシャルセンターを建て替える。 地上 38 階建て、高さ 200 メートルの超高層ビル。 オフィス、ホテル、商業施設が入り、14 年に完成する。

ほかにも東京駅周辺は、ビル建設が目白押しだ。 JR 東日本による東京駅丸の内駅舎の復元事業に、三菱地所の「丸の内 1-4 計画」、「大手町 1 丁目第 2 地区再開発事業」など。 「事業費数百億円の大規模再開発がごろごろしている。(業界関係者)」

森ビルによると、今年、東京 23 区で完成するビルの延べ床面積は、前年比 12% 増の 154 万平方メートル。 不動産調査会社「三鬼商事」によると、すでに都心主要区の昨年 11 月の空室率は約 9% に上っており、好不況の目安である 5% を大きく上回る。 (asahi = 1-5-12)

◇ ◇ ◇

首都高、1兆円規模の改修へ 老朽化進み地震対策急ぐ

首都高速道路会社は 1 兆円規模の大規模改修に乗り出す方針を固めた。 1995 年の阪神大震災後に約 3 千億円をかけて補強工事を進めたが、老朽化で道路の傷みが激しく、首都圏での直下型地震への備えを急ぐ。 ただ、改修が利用料金アップにつながる可能性が高い。

首都高は高度成長期に造られた道路が多く、橋脚の破断箇所やコンクリートのひび割れなどの発見件数が年々増えている。 総延長約 300 キロのうち約 5 割の 140 キロは建設後 30 年以上。 90 キロは同 40 年以上になる。 17 年前の阪神大震災で阪神高速の高架が倒壊。 建設省(現国土交通省)は高架橋などの耐震基準をマグニチュード 7.3 の阪神大震災級の地震に耐えられるよう見直した。 全国の各道路会社は補強工事を進め、首都高も対策を取った。

昨年 3 月の東日本大震災を引き起こしたマグニチュード 9 の地震でも被災地の高速道路は高架橋が倒れるなどの被害は出ておらず、現状でも「耐震基準に照らして問題ない」との立場だ。 ただ、老朽化への対応が間に合わなくなりつつあり、補強を続けるよりも、古い道路区間を造り替えるなどの大規模改修をした方が安全を確保でき、コストも抑えられると判断した。 (asahi = 1-5-12)

◇ ◇ ◇

山手線に新駅計画 品川 - 田町間、20 年ごろ完成予定

JR 東日本が、山手線の品川 - 田町間に新駅の建設を検討していることが 4 日、分かった。 今後、東京都や地元の港区などと協議をする。 新駅は早くて 2020 年ごろオープンの見込み。 山手線の新駅は 1971 年に開業した西日暮里(荒川区)以来で、30 番目の駅となる。

JR 東の幹部らが明らかにした。 品川 - 田町間は 2.2 キロと山手線で最も長く、10 年ほど前から社内で新駅の検討を進めてきた。 新駅をつくるのは品川から北へ約 1 キロの港区高輪付近で、現在の「品川車両基地(約 20 ヘクタール)」内。 2013 年度末には宇都宮、高崎、常磐の 3 路線と東海道線を直通でつなぐ「東北縦貫線」の開通に伴い、このうち 10 - 15 ヘクタールが不要になるという。

JR 東と都などは跡地を商業施設などとして開発する計画で、その一環として新駅を設ける方針を固めた。 JR 東幹部は「山手線の内側で、この規模の再開発用地が生まれるのは今回が最後」と話す。

新駅には山手線と京浜東北線が止まる予定。 線路を現在より外側にずらし、内側の国道 15 号(第一京浜)沿いに駅前広場を設けたり、線路をまたぐ形で道路をかけたりする案もある。 今後、地元との協議を重ね、計画を詰めていく方針だ。 山手線は都心部を循環する路線で 1 周 34.5 キロ。 (asahi = 1-4-12)

◇ ◇ ◇

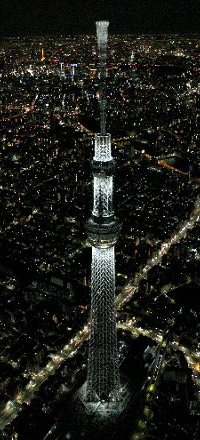

クリスマス・スカイツリー 634 メートル、白く輝く

建設中の東京スカイツリー(東京都墨田区)で 23 日、クリスマスに合わせたライトアップが始まった。 都心の夜空に、白い照明で照らされた「ホワイトツリー」が浮かび上がった。

東武タワースカイツリー社によると、高さ 634 メートルに到達して初めてのライトアップ。 スカイツリーに設置予定の照明器具 (LED) 1,995 台のうち、地上 125 メートル以上にある一部 720 台が点灯した。 24 日午後 5 時半から同 10 時までと、大みそかの 31 日午後 9 時から 1 日午前 1 時までも点灯する予定。 (asahi = 12-24-11)

◇ ◇ ◇

オリエンタルランド V 字回復 12 年 3 月期最高益見通し

東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは 4 日、2012 年 3 月期の連結営業利益が 558 億円で過去最高になるとの見通しを発表した。 震災で客足が落ち込んだ 4 - 6 月期から、7 - 9 月期は入場客数が過去最高を記録して急回復しており、入場料値上げの効果も見込めるため、としている。

同日発表した 8 月中間連結決算は売上高が前年同期 17.6% 減の 1,481 億円、営業利益は同 26.4% 減の 204 億円だったが、夏以降の客足は例年以上の水準で推移している。 東京ディズニーシー 10 周年の記念グッズ販売や、新アトラクションが人気を集めており、来客 1 人当たりが使う金額も伸びが見込めるという。 (asahi = 11-4-11)

日本の島、全部載ってます 離島センターの地図が人気

日本列島を構成する千以上の島々の名前を 1 枚の地図上に記した「日本の島全図」が好評で、発行元の日本離島センター(東京都千代田区)は 1 日、増刷して発行する。 同センターは「尖閣諸島など国境の島が話題になったことも、予想以上に売れた一因ではないか」と見ている。

国土地理院の地図を基にし、表面は日本全図(500 万分の 1)に島名一覧表付き。 裏面には、約 430 の有人島と、主な無人島などを緑色に塗った拡大図(75 万分の 1、計 47 図)を収録し、島名は有人島を赤色、無人島を藍色にした。 オホーツク海から太平洋、東シナ海に連なる島々の名を 1 枚に収めた地図は珍しく「日本の国土と海洋の広がり、島との関係が実感できる」と同センター。

12 月の第 1 刷 2 千部が完売し 2 刷は 4 千部。 2 月の 3 刷も決まった。 全国の主要書店で税込み 525 円。 (八板俊輔、asahi = 1-1-12)

「ガレキーホルダー」、被災者が廃材で手作り 陸前高田

東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市の女性たちが、がれきの山から持ち帰った廃材を利用してキーホルダー作りに取り組んでいる。 1 個につき 100 円が作り手にわたり、職場を失った人のささやかな希望になっている。

その名も「瓦 Re:KEYHOLDER (ガレキーホルダー)」。 津波で流されたプラスチック製のバケツやザルなどの日用品を素材にした。 がれきの中から拾い出して丁寧に洗い、はさみや糸のこで 3 - 4 センチにカット。 色とりどりのパーツを組み合わせて金具を取り付ける。 仮設住宅などで暮らす約 15 人が作業する。

北海道の災害支援団体 EN project Japan に所属し、震災後、陸前高田市に移り住んだ中田源(はじめ)さん (31) が「被災地の女性に仕事を」と思いついた。 支援物資を配り、薬局の開設準備を手伝いながら、作り手を勧誘した。 キーホルダーは 1 個 600 円(現地では 500 円)。 運営費や運送費などを除いた 100 円が作り手にわたる。 1 人で 1 時間に 6 - 7 個作れるので、時給 600 - 700 円になる。

中田さんが暮らす築 90 年の民家は作業場の一つ。 市内の縫製工場で働いていた 4 人が机を並べる。 うち 3 人は津波で自宅を失い、縫製工場も流された。 仮設住宅に住む 60 代の女性は「ここで同僚に再会できてうれしい。 いろんな話をしながら手を動かしてね。 元気が出ます。」

キーホルダーは北海道や岡山県など各地の飲食店や美容室などで販売している。 11 月は 3,700 個を出荷し、12 月末には累計 1 万個に達しそうだ。 中田さんは「少しでも被災者の生活の足しになれば。 ミシンの得意な女性がいるので、特技を生かせる新たな仕事を生み出したい。」と話す。 全国で販売店を募っている。ホームページは (http://11shokunin.com/keyholder/)。 (小若理恵、asahi = 12-29-11)

1 万 5 千匹のサケ遡上、利根大堰で過去最多

利根川の利根大堰(おお・ぜき、千代田町、埼玉県行田市)で、今年のサケの遡上が調査終了日の 25 日に 1 万 5,095 匹に達した。 遡上調査をしている水資源機構利根導水総合事業所によると、前年比 68% の大幅増。 過去最多だった 09 年比でも 60% 増だ。

県内の河川保護関係者の多くは「東日本大震災の影響で太平洋沿岸でのサケの漁獲が減り、多くが川に遡上できたのではないか」と見ている。 社団法人漁業情報サービスセンター(東京都)によると、岩手県のサケ漁獲量は定置網などが大きな被害を受け、前年同期の 45% (12 月中旬時点)にとどまる。 原発事故の影響で福島沖ではほとんど操業できず同 1 割程度という。 (asahi = 12-28-11)

70 年代ブームの幸福駅、人気再燃 外国人観光客に好評

1970 年代に大ブームとなった「幸福駅(北海道帯広市)」が再び注目を集めている。 幸せを呼びそうな文字が外国人観光客に好評で、高速道路の新区間も開通し、国内からの観光客増加も見込まれる。 「幸福度 1 位」に輝いた福井県から移り住んだ人々の地でもある。 地元にとってもハッピーなブームが再燃しそうな気配だ。

「私にも彼氏ができますように」、「手術が成功しますように。」 87 年に廃線になって使われなくなった幸福駅の待合室には、観光客が書いた願い事や名刺、幸せそうな写真などがびっしり貼り付けられている。 7 回来たという釧路市のパソコン修理業山田秀人さん (42) は「ここに来ると、いやなことがあってもリセットされる。 ちょっと幸福になれるパワーをもらった気もします。」

「幸福開拓 80 年史」などによると、1902 (明治 35)年ごろから、大水害に襲われて田畑や家屋を失った福井県などの農家が駅周辺に移住。 もともと付近一帯の地名は「幸震」だったが、1910 年代ごろから「幸震」の「幸」と福井の「福」を取った「幸福」に変わったとされる。 (asahi = 12-23-11)

全水加工連と子会社、民事再生法を申請 不正取引が影響

全国水産加工業協同組合連合会(全水加工連、東京)と、完全子会社の全水加工連販売(全水販売、同)が 19 日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けた。 申し立て代理人の弁護士によると、負債総額は合計で約 147 億円となる。

全水加工連は、水産業協同組合法に基づく農林水産省所管の法人。 水産加工業を営む中小企業など全国約 3,100 社を束ねる業界最大の団体で、原料供給などを通じて傘下の業者を支援してきた。 両者は辛子明太子(めんたいこ)加工・販売大手の博多まるきた(福岡市)に原料のタラコを売っていたが、同社が 2008 年 12 月、民事再生法の適用を申請して多額の不良債権が発生し、業績が悪化していた。

同社に対して未回収の売掛金があったのに、タラコを買い戻す循環取引による不正な資金支援をしていたことも発覚。 09 年 8 月に農水省から業務改善命令を受けていた。 全水加工連の前副会長が博多まるきたの会長を務めており、不正が続いていた。 3 月末時点の債務超過額は 2 者合計で約 85 億円。 この解消には法的整理が避けられないと判断した。 (asahi = 12-19-11)

神戸から届いた「希望の灯り」 三陸の復興照らす

岩手県陸前高田市に 10 日、神戸から復興を祈る「希望の灯(あか)り」が届いた。 阪神大震災の被災地を照らし続けた明かりが、三陸の海を見下ろす高台にともされた。 陸前高田市小友町の気仙大工左官伝承館の敷地にガス灯が新設され、陸前高田と神戸の被災者やボランティアたちが集った。 神戸からランタンで運んできた小さな炎を、ろうそくを使ってガス灯に移した。

神戸の「1・17 希望の灯り」は、阪神大震災からの復興を願い、5 年後の 2000 年 1 月 17 日から神戸市中央区の公園に設けたガラスケースの中でともり続けている。 神戸の被災者遺族たちが陸前高田に支援物資を届けた縁で、明かりを分けることになった。

神戸のボランティア代表、堀内正美さん (61) は「みんなの明かりを一つにして照らせば、復興への大きな力になる」と話した。 陸前高田の発起人代表、藤原直美さん (68) は「私たちは決して負けない。 震災が教えてくれた絆の大切さを忘れず、共に歩んでいこう」と決意を語った。 (山西厚、asahi = 12-11-11)

宮城県、60 の拠点漁港に機能集約化 優先的に復旧

宮城県は、東日本大震災で被災した県内全 142 漁港のうち、60 漁港を拠点漁港として 2013 年度までに優先的に復旧し、水産加工や流通の機能を集約する方針を決めた。 8 日、県漁業協同組合に伝えた。

県の方針では、全国有数の水揚げ量を誇り、魚市場や水産加工業が集まっていた気仙沼、石巻、塩釜、女川、志津川の 5 漁港を「水産業集積拠点漁港」に位置づける。 55 漁港は「沿岸拠点漁港」とし、地域漁業や養殖業の中心となる。 これまで各漁港で担っていた水産加工などは拠点漁港に集約する。 県は拠点漁港について、漁船数や漁業者数、水揚げ高、後背地の広さなどを基準に選んだとしている。 (asahi = 12-9-11)

◇ ◇ ◇

気仙沼のカツオ水揚げ、震災に負けず日本一 15 年連続

東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県気仙沼市の魚市場で 29 日、高知県のカツオ船が 80 キロを水揚げし今シーズンのカツオの水揚げが終わった。 今年のカツオの水揚げは昨年に比べて量で 37%、金額で 55% にとどまったが、15 年連続日本一の座を維持した。

魚市場は震災で 70 センチ地盤沈下するなどの被害を受け、再開が危ぶまれた。 地元の漁業関係者は、カツオの水揚げを市場再起の足がかりにしようと、岸壁のかさ上げなど懸命の復旧作業に取りかかり、6 月 28 日に初水揚げにこぎ着けた。 魚市場によると、今シーズンのカツオの水揚げ量は約 1 万 4,500 トン、金額は約 49 億円。 漁業情報センター(東京)の集計では、千葉県の勝浦漁港が 10 月まで約 1 万 3,200 トンで首位だったが、最終的に追い抜いた。 (asahi = 11-29-11)

◇ ◇ ◇

ノリ産地、久々の活気 震災後初の収穫 宮城・東松島

東日本大震災の津波でノリの養殖業が大きな被害を受けた宮城県東松島市宮戸で 15 日、震災後初めてノリの収穫が行われた。 皇室に納めることでも知られる良質なノリの産地は、8 カ月ぶりに活気づいた。

漁師たちは、夜明け前の午前 4 時ごろから宮戸島沖に出て、投光器の明かりを頼りにノリを摘んだ。 県漁協宮戸支所のり部会長を務める千葉富夫さん (55) は「震災直後はまさか養殖を再開できるとは思っていなかった」と話した。 宮戸島ではノリの養殖網 9,600 枚が流され、養殖の生産者も震災前の 33 軒から 18 軒に減った。 しかし、全国からの支援で漁具をそろえ、9 月下旬に震災後初めての種付けをしていた。 (asahi = 11-15-11)

「うどん県」と書いても配達を 香川出身・要潤さん要望

「住所表記が『うどん県』でも、きちんと配達して。」 香川県出身の俳優要潤さんが 6 日、東京の郵便事業会社を訪れて要望した。 香川県は知名度向上のため、要さんが副知事として「うどん県」に改名宣言する映像をネット上などで公開。 人気を呼んだため、第 2 弾の撮影を兼ねた。 「心情的には応援したいが、住所は正確に」と同社常務。 でも「7 桁の郵便番号さえ正確に書けば、香川県にちゃんと届きます」とちゃっかり便乗 PR。 (asahi = 12-6-11)

全国から応援、希望の光ともる 仙台、光のページェント

46 万個の電球を並木につけて仙台市の目抜き通りを彩る「光のページェント」が 2 日、開幕した。 31 日まで。

昨年まで使っていた電球 55 万個が東日本大震災の津波で流されて使えなくなり、開催が危ぶまれたが、支援の訴えに例年より多くの寄付や企業の協賛金が寄せられた。 同様の催しを開いている東京・表参道や秋田県大館市などの団体も電球を貸し出して支えた。 「今年はたくさんの涙が流れたが、全国の応援で希望の光がともった。」 奥山恵美子・仙台市長は点灯式であいさつした。 昨年より 25 万人多い 300 万人の人出を見込んでいる。 (asahi = 12-2-11)

「農業を成長産業に」 産業連携ネットワーク 12 月発足

農業団体や経済団体などが協力し、農業を成長産業にしようという「産業連携ネットワーク」が来月、立ち上がる。 知恵を出し合って、生産から加工・販売まで手がける新事業をつくっていくという。 1 日に東京都内で設立総会を開く。 農林水産省が呼びかけ、運営事務局をつとめる。 JA グループをたばねる全国農業協同組合中央会(全中)、経団連、日本商工会議所、農業生産法人、商社、食品メーカーなど約 390 の団体・企業などが参加する予定。

農水省は、農林水産業(1 次産業)と加工・食品産業(2 次産業)、小売り販売業(3 次産業)が連携し、利益が出やすい産業をつくる「6 次産業化」をめざしている。 これにより、関連市場の規模をいまの 1 兆円から 5 年後に 3 兆円、10 年後に 10 兆円規模に伸ばす目標を掲げる。 (asahi = 11-28-11)

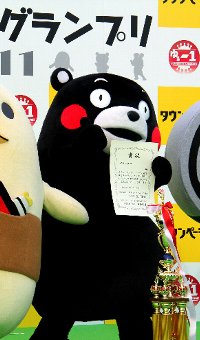

熊本の「くまモン」がグランプリ ゆるキャラ GP

ネットを使った人気投票「ゆるキャラグランプリ 2011」の結果が 27 日発表され、熊本県・くまモンが 28 万 7,315 票を得て全国 349 体の頂点に立った。

県の「営業部長」に任命され、各地の催しで短い手足を振る愛らしいダンスを披露してきた人気者。 投票締め切り前日には、街頭で「最後のお願い」も。 快挙に知事も「地域活性化に果たした役割は大」とコメント。 100 体以上が集まった埼玉の会場で発表を聞いた県職員は「頑張ったかいがありました。」 (asahi = 11-28-11)

諫早「全開門」を鹿野農相に直訴 原告側弁護団が面会

国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、開門訴訟の原告弁護団が 24 日、鹿野道彦農林水産相と面会した。 弁護団は早期の開門を求める要請書を渡し、「長崎県以外の現地にも来て漁業者らの声を聞いてほしい」と鹿野農水相に求めた。

国に長期の開門調査を命じた昨年 12 月の福岡高裁判決の原告側弁護団。 この判決を国が受け入れてから弁護団と農水相が面会するのは初めて。 弁護団は「勝訴原告と話し合わずに制限開門と判断したのは遺憾」と伝えた。 鹿野農水相は「長崎県の理解と協力は不可欠で配慮が必要」と釈明した。

弁護団は「全開門」による調査を求めているが、国は開門幅が最小の「制限開門」での実施を表明している。 こうした開門方針について、干拓地の地元・長崎県には鹿野農水相自ら出向いて説明する一方、弁護団側には副大臣らが対応してきたため、弁護団は農水相と話し合う機会を求めていた。 (asahi = 11-24-11)

高松琴平電鉄が開業 100 周年 破綻から再生、黒字化

「ことでん」の愛称で親しまれている香川県の高松琴平電鉄が 18 日、開業 100 周年を迎えた。 10 年前に経営破綻したが、ゆるキャラの制作やレトロ電車の運行など、あの手この手の取り組みで会社再生を果たした。 同県琴平町の金刀比羅宮でこの日午前、イルカのゆるキャラ「ことちゃん」、「ことみちゃん」の結婚式があった。 経営破綻後、「ことでんは要るか(イルカ)?」というメッセージを込めて作ったキャラで、苦難を乗り越え迎えた記念日に永遠の愛を誓った。

ことでんは高松市と琴平町、さぬき市を結ぶ 3 路線、総延長 60 キロ。 1 日平均約 3 万人が利用。 前身の東讃電気軌道が 1911 (明治 44)年に開業。 2001 年に債務保証先の子会社、百貨店「コトデンそごう」の倒産で、高松地裁に民事再生法の適用を申請した。 新経営陣が利用客に意見を募ると、「駅員があいさつしない」、「駅や電車が汚い」など数千件の苦情が来た。 改善に努め、06 年度に黒字に転換した。 (asahi = 11-19-11)

「軍港の街」、地の利生かして客船誘致 横須賀市が PR

「軍港の街」として知られる神奈川県横須賀市が客船の誘致に力を入れている。 東京湾の入り口にあり、海の上の「渋滞」に巻き込まれないで済む地の利を PR。 世界遺産に登録された小笠原諸島へも、東京より往復 & 時間も短縮できると、市が定期航路の誘致を進めている。

10 月 26 日朝、豪華客船「にっぽん丸」が横須賀港に入った。 乗客約 200 人はバスに分乗し、車で 30 分ほどの鎌倉観光や、横須賀市が企画した自衛隊施設などを巡るツアーへ出掛けていった。 夫婦でクルーズに参加した須山一夫さん (67) は横須賀名物のハンバーガー「ネイビーバーガー」を持ち帰り、「横須賀は 15 年ぶり。 夜の町も歩いてみたくなったよ。」

横須賀港への豪華客船の寄港は今年 3 回目。 12 月 20 日にも「飛鳥 2」の寄港が予定されている。 年間 4 回の寄港は 1999 年以来 12 年ぶりだ。 横須賀市には、米軍や自衛隊が使う軍港のほか、貨物船や客船の発着場として使われる横須賀新港、フェリー乗り場の久里浜港がある。 市の売り文句は「横浜港や東京港と比べて、時間の節約になる。」

東京湾の入り口にある横須賀なら、タンカーなどが沖合で順番待ちをする渋滞の名所・浦賀水道や、船が混雑する東京湾を避けることができる。 外洋から来た場合、横浜港に寄るより片道で 1 時間半、往復を考えると 3 時間長く観光の時間をとれるという。 さらに、「基地」を観光資源にしたツアーなども用意して、誘致を勝ち取ってきた。

市内の港からの定期航路は現在、久里浜港と千葉県の金谷港(富津市)を結ぶ「東京湾フェリー」だけ。 市は、宮崎県の港とのフェリー航路の開設も目指す。 10 日には吉田雄人市長が宮崎県庁に出向き、フェリー会社などにトップセールスをかけた。 市が期待を寄せるのは、小笠原諸島への航路だ。 都心の竹芝桟橋からだと片道約 25 時間半かかるが、久里浜からだと 22 時間で着く。

小笠原便は 3 年前から、年に 1 便、久里浜港に寄港している。2009 年は 40 人だった乗客が今年は 100 人を超えた。 中には福岡市から来た客もいたという。 市は、世界遺産効果による乗客増を見込んで、定期航路に格上げするよう、運航する小笠原海運への要望を続けている。 (矢吹孝文、asahi = 11-16-11)

「ひるぜん焼そば」が頂点 B-1 グランプリ

兵庫県姫路市の姫路城周辺で 12 日から開かれた B 級ご当地グルメの祭典「B-1 グランプリ」は 2 日間の日程を終え、過去最多の約 51 万 5 千人(主催者発表)が訪れた。 63 の出展団体の中から、1 位のゴールドグランプリには岡山県真庭市の「ひるぜん焼そば好いとん会(ひるぜん焼そば)」が選ばれた。

来場者が料理のおいしさや、まちの魅力の PR の印象をもとに、団体別の投票箱へ割りばしを入れて投票した。 投票箱の重さで順位を決め、13 日の閉会式で発表した。 2 位のシルバーグランプリには岡山県津山市の「津山ホルモンうどん研究会」、3 位のブロンズグランプリには青森県八戸市の「八戸せんべい汁研究所」が選ばれた。 (asahi = 11-13-11)

◇ ◇ ◇

B-1、被災地からも 「頑張っていること伝えたい」

12 日に兵庫県姫路市で開幕した、全国のまちおこし団体が自慢の B 級ご当地グルメで地元を PR する祭典「B-1 グランプリ」。 大会には東日本大震災の被災 3 県を含む東北から過去最多の 16 団体が出展している。

岩手県北部の久慈市からは、「久慈まめぶ部屋」。 元小結栃乃花(現二十山〈はたちやま〉親方)らが輩出した土地柄にちなみ、相撲部屋をイメージして結成された団体だ。 クルミと黒砂糖の小麦団子と野菜をたっぷり入れたすまし汁「久慈まめぶ汁」を提供している。

人口約 3 万 8 千人のまちでは 6 人が死亡・行方不明になり、約 350 棟が全壊。 メンバーは翌 12 日、被災者が身を寄せた市役所でまめぶ汁を振る舞った。 部屋頭の小笠原巨樹(なおき)さん (33) は「岩手の私たちが力士のように力強く頑張っていることを伝えたい」と話した。 (asahi = 11-12-11)

星空の下、光のお花畑 40 万個の LED で演出 大分

星空の下で光の花畑を楽しむ「久住高原光ファンタジア」の報道公開が 10 日夜、大分県竹田市のくじゅう花公園であった。 40 万個の LED が音楽に合わせて次々と色を変え、暗闇の高原に鮮やかな花畑が浮かび上がった。 点灯は 12 日から 12 月 25 日まで。 (asahi = 11-11-11)