東大「秋入学に全面移行」案 中間報告、学内なお異論も

入学時期のあり方を検討してきた東京大学のワーキンググループ(座長・清水孝雄副学長)は、従来の 4 月入学を全廃し、海外で主流である秋入学への全面移行を求める素案を中間報告としてまとめた。 国際的な大学間の競争に対応し、学生の海外留学を促すことなどを理由に挙げている。

東大は今後、この素案を元に各学部などで本格的に検討し、年度内の決定をめざす。 学内の合意形成ができれば、経済界など関係先への説明を進め、告知期間を経て早ければ 5 年後に導入したい意向だ。 ただ、学内には「最優先課題なのか」などの異論もあり、実現性は不透明だ。

中間報告は、留学生の受け入れや送り出しの人数が海外有力大学に劣ることや、春学期(4 - 9 月)の途中に夏休みが挟まることなどを、4 月入学のデメリットとして指摘。 秋入学に移行することで留学の機会が「確実に広がる」とした。 4 月入学と秋入学の両方を実施する複線化は、「コスト面で困難」として全面移行を求めている。 すでに複線化している大学院については、検討を続ける。

入試時期は従来通りとするため、入試で合格してから入学するまでに半年間のずれ(ギャップターム)が生まれる。 この期間の使い方として、研究や勤労体験、ボランティア、国際交流など 13 項目を例示。「受験競争で染み付いた偏差値重視の価値観をリセット」し、教わる姿勢から学ぶ姿勢に転換する機会にする、としている。 この期間の過ごし方に大学がどの程度関わるかは、今後の課題となる。

一方、卒業時期は入学から 4 年後の秋と、その翌春の双方を併記した。 卒業も秋になれば、企業の新卒一括採用との間にも時期のずれが生じる。 各種の国家試験などと、時期がミスマッチにならないかも課題だ。 有力大学の間では、秋入学の本格導入に慎重論も少なくない。 このため東大は、秋入学の導入へ向けて学内の合意ができれば、他大学、社会、政府の幅広い理解と協力が大切だとして、特に企業には採用時期をずらすなどの対応を求めていく方針だ。 (asahi = 1-18-12)

〈東大の秋入学検討〉 大学の国際化をめざす浜田純一総長の主導で、昨年 4 月に総長直轄のワーキンググループ「入学時期の在り方に関する懇談会」を設置。 副学長 2 人や教授らで検討を進めてきた。 今後、学内の議論を経て最終報告を出す。 大学としての最終的な意思決定は、総長や理事らでつくる経営協議会などが行う。

災害用井戸、全国に 1 万 2 千カ所 阪神大震災後に拡大

災害時に家庭や企業の井戸を生活用水として提供してもらう制度が全国の自治体に広がっている。 朝日新聞社の調べでは、少なくとも主要 36 市区で約 1 万 2 千カ所の井戸が断水時に開放されることがわかった。 国は東日本大震災の被災地での活用事例を踏まえ、各地の地域防災計画に反映するよう呼びかける。

全都道府県庁所在地(東京都は 23 区)と政令指定市計 74 市区を調べたところ、都内 21 区と全国の 15 市が非常時に使える計 1 万 2,229 カ所の井戸を把握していた。 個人や事業所に敷地内の井戸を登録してもらったり、銭湯の組合と協定を結んだりして、断水した際には、近隣住民に生活用水として無料で開放してもらう仕組みだ。

大半の自治体が事前に水質を検査し、食器を洗ったり、入浴に使ったりしても問題ないことを確認し、井戸の近くにプレートやステッカーを掲示している。 (asahi = 1-17-12)

ガスパイプライン全国網の整備検討 脱原発で経産省

経済産業省は、全国の主な都市を「天然ガスパイプライン(導管網)」でつなぐ計画を進める方針を決めた。 家庭や企業で使う都市ガスを素早く大量に全国に送れるよう整備し、原発依存が減った場合にそれを補うエネルギー源としても活用するねらいだ。 ガス会社は全国の都市部に約 200 社あり、家庭や企業などと約 2,800 万件の契約がある。 各社がそれぞれの地域ごとに天然ガスの輸入基地からパイプラインを敷き、今は全国で計 4 千キロ余りに延びている。

しかし、首都圏と中部圏の都市がつながっていないなど地域間が十分結ばれていない。 地域の境目ではガスを送れなかったり、ガス会社間で融通しあえなかったりする課題を抱える。 計画では、国が資金面で支援し、高速道路のように主な都市を結ぶパイプラインを敷く。 各地域を結ぶと輸送費用を抑えて料金を下げたり、災害時にほかの地域から送ったりできる。 (asahi = 1-16-12)

日本で犯罪が急減 前年比 6.6% 減 9 年続けて減少

少子高齢化に伴い、日本では犯罪発生件数や交通事故による死亡者数などが数十年前の水準にまで急減している。

日本の警察庁は「2011 年の犯罪発生件数は前年に比べ 6.6% 少ない 148 万 826 件で、9 年連続で減少傾向を示している」と 13 日発表した。 犯罪発生件数が 150 万件以下に減ったのは、この 30 年間では初めて。 中でも殺人は 1,015 件で、戦後最少の記録を昨年に続き更新した。 警察庁は「刑事犯は戦後最悪だった 02 年と比べ半分程度にまで減った」と説明した。

昨年の交通事故による死亡者数は 4,611 人で、1970 年(1 万 6,765 人)の 3 分の 1 以下に減った。 交通事故による死亡者が 4,700 人以下に減ったのは、1952 年以来 59 年ぶりだ。 日本は、韓国に比べ人口が 3 倍程度多いが、交通事故による死亡者数は、韓国(2010 年は 5,505 人)よりむしろ少ない。

犯罪などが 2000 年代初めを頂点に急減しているのは、少子高齢化により若年層人口が大幅に減ったこととも関連がある、という分析が出ている。 日本では今年、20 歳の人口が 122 万人となり、70 年(246 万人)の半分程度の水準にまで急減した。 警察は集中的な取り締まりのおかげだと主張しているが、犯罪の検挙率は 31.2% と、むしろ前年に比べ下落した。 高齢者が多い地方都市では犯罪発生件数が急減しているが、若者が多い東京では大きな変化がない。

問題は、犯罪や交通事故の被害者に占める高齢者の割合が急増していること。 交通事故による死亡者のおよそ半数が 65 歳以上だ。 全体的に見て犯罪は減っているが、高齢者を狙った詐欺事件は横行している。 一方、昨年の自殺者数は 3 万 513 人で、14 年連続で 3 万人を超えた。 - 東京 = 車学峰(チャ・ハクポン)特派員 (韓国・朝鮮日報 = 1-14-12)

ホームレス把握へ 今月 全国で実態調査

厚生労働省はホームレスの実態把握と自立支援に向けたデータを得るため、今月、ホームレスの実態に関する全国調査を実施する。 調査結果は 4 月に公表する予定。

調査では性別・年齢・生年月日、調査場所、路上生活で寝ている場所が一定の場所で決まっているかどうか、

その具体的場所(公園・道路・河川・駅舎など)、

寝場所をどのようにしてつくっているか(廃材・ダンボール・寝袋・毛布など)、

路上生活をしてどの程度になるか(期間について)、

収入の入る仕事をしているか、している場合はどのようなものか(建設日雇い、廃品回収、運搬作業・その他の雑業など)、

収入がある場合の最近 3 か月の平均月収、

仕事以外での収入の有無(ある場合は年金・家族からの仕送り、友人などからの支援など)。

路上生活で特に困っていること(食べ物・寝る場所・雨や寒さ・入浴や洗濯ができす清潔に保てない・ホームレス同士のいざこざ・孤独や不安など)、路上生活に至ったいきさつ、路上生活に入るまでに住んでいた地域。

現在の健康状態、福祉制度の利用状況、利用したい支援、就職支援を含め自立についてのアンケートなど細部にわたり回答を得たい考え。 同省ホームレス自立支援係は調査結果を分析のうえ、施策に反映させたいとしている。 同省によるとホームレスは昨年 1 月現在で 1 万 890 人いることが確認されており、現在も景況の悪さから 1 万人を超えていると予測されている。 (サーチナ = 1-12-12)

被災地人口 6 万 5 千人減 45 市町村、8 割は 30 代以下

東日本大震災後、岩手、宮城、福島の 3 県の沿岸部と原発事故の避難が続く計 45 市町村の人口減が 6 万 5 千人に達したことが分かった。 うち 8 割近い 4 万 9 千人を 30 代以下の世代が占めた。 将来推計人口の 2020 年の水準まで若年層の流出が進んだ地域もある。 震災後 10 カ月がたっても雇用の回復が遅れているためとみられ、被災地の再生にも深刻な影響を与えそうだ。

岩手、宮城両県の沿岸 27 市町村、福島県の警戒区域と周辺の 18 市町村、計 45 市町村について、住民票に基づく人口を昨年 3 月と同 12 月で世代別に分析した。 減少には震災による死者も含む。 役場の被災などで前年の資料が得られなかった宮城県南三陸町と福島県飯舘村、楢葉町、広野町の 4 町村を除き、前年と比較した。 45 市町村の減少率は約 2%。 このうち 41 市町村の減少幅を前年と比べると 10 倍強に達していた。 (asahi = 1-10-12)

2011 年の人口、20 万 4 千人の自然減 減少幅最大

2011 年の国内の死亡者数は出生数を 20 万 4 千人上回り、人口が自然減に転じた 05 年以降で最大の減少幅になったとみられる。 厚生労働省が 31 日に人口動態の推計結果を公表した。 自然減は 07 年から 5 年連続。 少子高齢化に加え、東日本大震災の影響もあった。

11 年の推定出生数は、15 - 49 歳の女性人口が減る傾向にあることから、前年より 1 万 4 千人少ない 105 万 7 千人。 死亡者数は、高齢化のほか震災の影響もあり、6 万 4 千人多い 126 万 1 千人とみられる。 出生数は統計を取り始めた 1899 年以降(統計がない 1944 - 46 年を除く)で最少となる。 婚姻件数は前年より 3 万組少ない 67 万組。 離婚件数は 1 万 6 千組少ない 23 万 5 千組とみられる。 (asahi = 1-1-12)

5 年ぶり 20 億通割れ 年賀状、震災響く 日本郵政

日本郵政グループは 1 日、2012 年元旦に全国で配達された年賀状は前年比 7.6% 減の 19 億 2,500 万通で、3 年連続で減少したと発表した。 20 億通の大台を割り込んだのは 07 年以来 5 年ぶり。 東日本大震災の被災地で、被災者への配慮から年賀状のやりとりを自粛する動きが出たことなどが響いた。 震災や東京電力福島第 1 原発事故で大きな被害を受けた東北 3 県では、岩手が前年比 17.8% 減、宮城が 24.8% 減、福島が 18.9% 減と落ち込んだ。

同グループは 1 日朝、郵便事業発祥の地である日本橋郵便局(東京都中央区)で、野田佳彦首相らを迎えて年賀状配達の出発式を開いた。 首相は「年賀状は、一枚一枚が日本全国をつなぎ、人と人との絆を確かめ合う大切なものだ」と配達員を激励。 また、郵政民営化の見直しについて「間もなく始まる通常国会で全力を尽くす」と語った。 (jiji = 1-1-12)

ヨーカ堂の閉店を凍結へ セブン会長「攻めに転じる」

セブン & アイ HD の鈴木敏文会長は 27 日、朝日新聞のインタビューに応じ、傘下の大手スーパー・イトーヨーカ堂の閉店を原則として凍結する方針を明らかにした。 経営のたて直しが進んだと見て、リストラ策を一段落させる。 ヨーカ堂について鈴木会長は「これまでスクラップ(閉店)を進めてきたが、攻めに転じる」と述べた。

ヨーカ堂は不採算店が増えて業績が悪化したことから、2009 年から 30 店程度を閉鎖するリストラ計画をたて、これまでに約 20 店を閉めた。 ただ、今期に入って業績は好調で、12 年 2 月期の営業利益は 120 億円と、前期の 5 倍以上に増える見通しだ。 鈴木会長は「衣料品のてこ入れや、(グループの百貨店)そごう・西武のノウハウを使った接客の向上などが効果を生んでいる」と見る。 (asahi = 12-30-11)

◇ ◇ ◇

財布のひもが固い 11 月 スーパー・SC 売上高前年割れ

スーパーの 11 月の既存店売上高は、前年同月比 2.3% 減で 4 カ月連続のマイナスとなった。 日本チェーンストア協会が 22 日に発表した。 前年に野菜価格が高かったことの反動減に加え、気温が高めに推移したことで、鍋物に使う食料品やコートなど冬物衣料が低調だった。

日本ショッピングセンター (SC) 協会がこの日発表した、SC の 11 月の既存店売上高も、前年同月比 1.2% 減で 4 カ月連続のマイナスとなった。 前年の家電エコポイント制度による販売増の反動で、重要テナントの家電量販店や家電を扱う総合スーパーの落ち込みが大きかった。 映画館や夜間の飲食店も不振が目立った。 (asahi = 12-22-11)

「国民生活センターは国へ移行する」 山岡消費者相

消費者庁との業務のダブりを指摘された独立行政法人国民生活センターのあり方について、山岡賢次消費者相は、27 日の閣議後の会見で「国民生活センターは国へ移行するのが妥当」と話した。 移行先としては、消費者庁のほか内閣府や内閣府消費者委員会などを挙げた。 近く第三者委員会を立ち上げて来年 8 月までに結論を出し、2013 年度中の移行を目指す。

センターと消費者庁は、8 月に事務レベルで統合に合意。 しかし、細野豪志・前消費者相が消費者団体などの反対に配慮し、結論を先送りして再検討を指示した。 山岡消費者相が 10 月に立ち上げた検証会議は「国への移行が現実的」などとする中間まとめを出している。 (asahi = 12-27-11)

東京ガス、来年 3 月に値下げ 1.5% 前後

東京ガスは 22 日、来年 3 月に家庭のガス料金を 1.5% 前後値下げする、と発表した。 標準家庭で月 70 - 80 円程度、ガス料金が安くなるという。 料金の本格改定は 2008 年 4 月以来。 詳細は 3 月までに決める。 今年 4 月から東ガスの供給エリアになった群馬県藤岡、高崎両市の一部は値下げの対象外。

技術開発で設備の修繕方法を変えたことなどでコスト削減が進み、料金を見直した。 液化天然ガス (LNG) の輸入価格の変動を自動的に毎月の料金に反映する制度とは異なる。 (asahi = 12-22-11)

円高還元セールなぜ見かけない? 背景にコスト・通販 …

歴史的な円高は、輸出企業には痛手だが、消費者には輸入品を安く買えるチャンスのはず。 ところが、最近は輸入品の「円高差益還元セール」を見かけない。 円高差益はどこへ消えたのか。 探っていくと、原料高とデフレに苦しむ企業の姿が見えてきた。

酒類・食品卸大手の国分(東京・日本橋)は、創業 300 年の老舗。 今秋も人気のワイン「ボージョレ・ヌーボー」をフランスから空輸した。 円高ユーロ安の恩恵を受けているかと思ったら、ここ 2 - 3 年は仕入れコストが前年より 5 - 7% 上昇しているという。 (asahi = 12-14-11)

単身女性、3 人に 1 人が貧困 母子世帯は 57%

勤労世代(20 - 64 歳)の単身で暮らす女性の 3 人に 1 人が「貧困」であることが、国立社会保障・人口問題研究所の分析でわかった。 2030 年には生涯未婚で過ごす女性が 5 人に 1 人になると見込まれ、貧困女性の増加に対応した安全網の整備が急がれる。

07 年の国民生活基礎調査を基に、同研究所社会保障応用分析研究部の阿部彩部長が相対的貧困率を分析した。 一人暮らしの女性世帯の貧困率は、勤労世代で 32%、65 歳以上では 52% と過半数に及んだ。 また、19 歳以下の子どもがいる母子世帯では 57% で、女性が家計を支える世帯に貧困が集中している。

貧困者全体の 57% が女性で、95 年の集計より男女格差が広がっていた。 非正規雇用などの不安定な働き方が増え、高齢化が進むなか、貧困が女性に偏る現象が確認された形だ。 (asahi = 12-9-11)

日本で「合コン」に社会的関心

地方自治体や企業などが男女の出会いをあっせん

「恋人を見つけてください」

出生率の低下により人口の減少が始まった日本だが、未婚男性の 60% は恋人がいない状況だ。 このため、男女の出会いの機会をもたらす「合コン(合同コンパの略)」に対し社会的な関心が高まり、地方自治体や企業、市民団体などが先を争うように合コンを主催している。 最近は街頭での大規模な合コンが最も人気だ。

今月 4 日、大阪市の心斎橋筋商店街では、1,000 人が参加して街頭合コンが行われた。 一定の参加費を支払い、午後 5 時から 9 時まで、商店街の指定されたエリアの飲食店や喫茶店を回り、飲んだり食べたりしながら合コンを楽しむというものだ。 各店舗の店主たちは、男女の自然な出会いをもたらす環境づくりに尽力した。 今月 10 日には、神奈川県横須賀市や茨城県水戸市でも、それぞれ 1,000 人規模の街頭合コンが行われる予定だ。

アニメなど、特別な趣味を持つ独身男女のための合コンも人気を集めている。 アニメの舞台として有名な埼玉県久喜市では今月 18 日、商工会議所の主催で、コスプレ(アニメの主人公のコスチュームを着用する)愛好家たちによる合コンが行われる。 このほか、鉄道会社と地方自治体が共催する列車内での合コンも人気だ。

市民に見合いや恋愛のノウハウを教える講座を開設した自治体もある。 大分県豊後高田市は、独身の男女に恋愛の秘訣(ひけつ)を伝授するさまざまな講座を開設しているほか「仲人養成セミナー」も開催している。 講座の受講者が男女の縁を取り持った場合、10 万円の奨励金を支給する。

また、岐阜県は県内の企業に「従業員結婚支援団」を開設させ、定期的な合コンをあっせんしている。 食品会社「日本食研」は、社内恋愛を奨励している。 女性社員が気に入った男性社員の名前を書き「社内恋愛神社」の箱に入れると、社長が二人の出会いをあっせんする。 - 東京 = 車学峰(チャ・ハクポン)特派員 (韓国・朝鮮日報 = 12-7-11)

◇ ◇ ◇

未婚男性の 6 割「恋人いない」 … 女性も 5 割

18 - 34 歳の未婚者のうち、「交際中の異性がいない」とする男性が約 6 割、女性が約 5 割にのぼり、1987 年の調査以来、最高となったことが 25 日、国立社会保障・人口問題研究所の調査でわかった。 調査はほぼ 5 年ごとに行われ、今回は昨年 6 月に実施。 回答者の中から 18 - 34 歳の男女計 7,073 人分をまとめた。

結果によると、「交際相手がいない」と回答した男性は 2005 年の前回調査比で 9.2 ポイント増の 61.4%、女性は同 4.8 ポイント増の 49.5%。 「交際相手がいないし、交際も望んでいない」と答えた男性は 27.6%、女性も 22.6% いた。 (yomiuri = 11-26-11)

国民の幸福度、132 の物差しで数値化 内閣府が試案

国民の豊かさを測る新しい「幸福度指標」の試案を内閣府の経済社会総合研究所が 5 日、発表した。 「男性の子育て参加への女性の満足度」、「ひきこもりの数」、「人並み感」など 132 の指標をそれぞれ数値化し、国民が幸せかどうかの「物差し」にしたいという。

「幸せですか」という質問に答える「主観的幸福度」に加え、学歴や望まない非正規雇用率などの「経済社会状況」、自殺者数や寝たきり高齢者などの「心身の健康」、家族生活満足度といった「関係性」の 3 分野が柱。 世代の違いや国際比較も考慮した指標とし、大気汚染など環境問題に焦点を当てた「持続可能性」も取り上げる。

ただ、全体の幸せ度をみる統合指標はつくらない。 個々のデータを集め、早いものは年度内に公表するが、どこまで「物差し」として具体的な政策に反映されるかは未知数だ。 (asahi = 12-5-11)

ヒット商品番付 横綱は「なでしこ」と「スマホ」

三井住友銀行系の SMBC コンサルティングは 5 日、「ヒット商品番付」の 2011 年版を発表した。 震災関連の商品やサービスが上位に食い込んだほか、運動靴や自転車、ダイエット本が番付に入り、「健康ブーム」を印象づけた。

昨年は東西横綱とも「該当なし」だったが、今年は東の横綱に「なでしこジャパン」、西の横綱に「スマートフォン」が選ばれた。 スマートフォンの代表機種である米アップルの iPhone (アイフォーン)を生み出し、10 月に死去したスティーブ・ジョブズ前最高経営責任者 (CEO) の伝記本も番付入りした。 被災地の情報交換に威力を発揮した「フェイスブック」、「ツイッター」や、夏の節電に一役買った「スーパークールビズ」や「冷やしフード」も入った。 (asahi = 12-5-11)

流行語大賞になでしこジャパン 「こだまでしょうか」も

今年の世相を映した言葉を選ぶ「2011 ユーキャン新語・流行語大賞(現代用語の基礎知識・選)」が 1 日発表され、大賞に「なでしこジャパン」が選ばれた。 トップ 10 には「3・11」など東日本大震災に関係する言葉が 5 件入った。

なでしこジャパンは、夏のサッカー女子ワールドカップで初優勝した日本代表の愛称で、「日本中に希望と勇気を与えた」が授賞の理由だった。 表彰式で、日本サッカー協会女子委員会の上田栄治委員長は「これを励みに、来年のロンドン五輪では『金のなでしこ』を目指したい」と語った。

震災関係では、ボランティアや支援の広がりを映した「絆」、震災時に大都市部で鉄道運休によって発生した「帰宅難民」、放射能汚染に伴う「風評被害」、金子みすゞの詩の一節を使い、震災後に繰り返し放映された AC ジャパンのテレビ CM 「こだまでしょうか」がトップ 10 に入った。

「帰宅難民」の代表として表彰式に登場した千葉県在住の会社員小川裕子さん (36) は「一番怖かったのは津波だった」と振り返り、東京湾岸にあるイベント会場で約 30 人の同僚と一緒だったため、「一人ではないという気持ちがありました」と話した。 (asahi = 12-1-11)

家計支出、8 カ月連続減 10 月、下げ止まりの兆しも

10 月の 1 世帯あたりの消費支出(単身世帯を除く)は 28 万 5,605 円で、物価変動を除いた実質で前年同月を 0.4% 下回った。 マイナスは 8 カ月連続。 総務省が 29 日、家計調査(速報)として発表した。 太陽光発電装置の設置や東日本大震災後のリフォームが増え、マイナス幅は 9 月の同 1.9% 減から縮まった。 総務省は「消費は下げ止まりつつある」としている。 (asahi = 11-29-11)

物価最高は横浜市、2 年連続 最低は宮崎市 51 市調査

総務省が 25 日発表した全国 51 市の消費者物価の地域差指数(2010 年)で、最も物価が高かったのは横浜市の 106.8 で、東京都区部の 106.5 を抜いて 2 年連続のトップとなった。 最も低かったのは宮崎市の 96.9 で、4 年連続の最下位だった。

指数は、県庁所在地と政令指定市の 51 市の平均を 100 として算出したもの。 横浜市は宮崎市より物価が 10.2% 高かったと言える。 算出方法が今回から変わったために前年と単純比較はできないが、総務省によると、大都市での値下げ競争の傾向が前年と比べると強く出ているという。 大阪市と広島市は 101.3。 名古屋市は 99.2、福岡市は 97.4、札幌市は 99.3 で平均を下回った。

また、総務省が同日発表した 10 月の全国の消費者物価指数(2010 年 = 100)は、価格変動が大きい生鮮食品を除く総合指数が 99.8 となり、前年同月より 0.1% 低下した。 下落は 4 カ月ぶりだったが、昨年 10 月に値上げされたたばこと傷害保険料の影響が一巡してなくなったことが大きい。 (asahi = 11-25-11)

タニタの食堂、丸の内に 1 月開店 社食の定食提供

健康機器メーカーのタニタは 21 日、レシピ本が話題になった同社の社員食堂の定食が食べられるレストラン「丸の内タニタ食堂」を来年 1 月に東京・丸の内で始めると発表した。 自社の体組成計を使い、管理栄養士が無料で健康相談に応じるサービスもあるという。

タニタの社員食堂は、カロリーを 500 キロ前後、塩分を 3 グラム前後に抑えた健康的な日替わり定食が有名で、そのレシピ本がベストセラーに。 読者から「食べたい」という要望が多く、外食チェーン「きちり(大阪市)」と提携して開業することにした。 「タニタ食堂」のメニューは、この日替わり定食(800 円)と、週替わり定食(900 円)の 2 品。 今後、多店舗展開も検討する。 (asahi = 11-22-11)

少子高齢化 : 日本で信号の撤去相次ぐ

高齢者の福祉費用増加で財政難

内需産業も海外に目を向け

少子高齢化による人口減少が始まった日本で、人口増加期には誰も予想もしなかったさまざまな現象が起きている。 日本の地方都市では、少子高齢化で交通需要や歩行者が減少する中、交通信号の撤去が相次いでいる。 現在、日本の交通信号は全国に約 20 万カ所設置されているが、長期的には信号の数が現在の半分以下に減少する可能性がある、と 21 日付産経新聞が報じた。

設置から 19 年たち老朽化した信号は交換が原則となっているが、熊本県や宮崎県、山形県などでは、交換対象の信号のうち 80% がそのまま撤去されている。 警察庁は「人口減少期に入ったことから、交通量を考慮して必要性が低下した地域は撤去すべきだ」としている。 特に、廃校となって子どもが通学しなくなった学校周辺の交差点の信号は、集中的に撤去対象となる見込みだ。

少子化により廃校となった学校は、この 20 年間で 4,000 校以上に上り、今後 10 年間で約 2,000 校がさらに廃校となる見通しだ。 高齢者の福祉費増加による財政難も信号の撤去をあおっている、と産経新聞は分析している。

小売り、外食、衣類など伝統的な内需産業も、少子高齢化による市場縮小を克服するため海外に目を向けている。 これらの産業が積極的に海外に進出し、外需が内需を超える現象が起きている。 ミニストップやセブンイレブンなど日本の 5 大コンビニエンス・ストア・チェーンは、今年日本国内で 1,600 店舗をオープンする計画だが、海外では国内に比べ 1.5 倍に当たる 2,500 店をオープンする計画だ、と日本経済新聞が報じている。 - 東京 = 車学峰(チャ・ハクポン)特派員 (韓国・朝鮮日報 = 11-22-11)

Suica 10 年、用途も進化 買い物 1 日 200 万件

JR 東日本の IC 乗車券「Suica (スイカ)」がスタートして 18 日で 10 年。 首都圏の駅では券売機が 4 割減るなど「駅の風景」が大きく変わった。 買い物の支払いや会社のタイムカード、学校の学生証など用途は広がっている。 スイカは現在、約 16 万の店舗で 1 日 200 万件ほどの買い物に使われている。 電子マネー機能が加わったのは 2004 年だ。

1 日約 74 万人が乗降する新宿駅の売店では、商品を自分で精算できるレジがある。 支払いは IC 乗車券限定。 ラッシュ時、新聞や缶コーヒーを買うのに利用されることが多い。 駅構内の「駅ナカ」では自動販売機やコインロッカーの支払いなどもできる。 04 年秋からは「駅ソト」にも進出した。 現在は大手コンビニ各社、デニーズなどのレストラン、ビックカメラなどの家電量販店などでも使える。 伊達政宗の菩提(ぼだい)寺として知られる瑞巌寺(宮城県松島町)では拝観券も買える。

だが、10 年度に 1 日あたりの利用件数を 800 万件にするという目標は、大きく下回った。 楽天傘下のビットワレットが運営する電子マネーの Edy (エディ)が利用できるのは約 27 万 9 千店舗とスイカの 1.7 倍。 加盟店舗の拡大が課題だ。 スイカなど電子マネーの普及で硬貨の流通量は減少した。 財務省が 1 年間に製造する硬貨は 10 年前に比べ 3 割減。 「小銭の需要が減った」と担当者。

IC チップは解析や偽造が難しく安全性が高いとされる。 その特性を生かし、東京・代々木のコールセンター大手「もしもしホットライン」では、約 850 人の従業員が社員証として首から提げている。

オフィスの部屋の鍵になる。 必要のない部屋には入れないよう設定でき、警告音が出る。 出社・退社時のタイムカードとしても利用。 カードに印字するより年間約 8 千万円のコスト削減になるという。 岡本英一・上席執行役員は「セキュリティーシステムを自前で作るのは手間もコストもかかる。 スイカの安全性は高く便利だ。」

JR 東日本によると、21 社が社員証に、8 校で学生証として使っている。 明治大学は 08 年から利用を開始。 図書館への入館や証明書の発行にも使っている。 (asahi = 11-18-11)

すかいらーく、高齢者向け宅配参入へ 全国の店舗網利用

ファミリーレストラン最大手のすかいらーくは、高齢者向けに給食と生活用品の宅配事業に参入する方針を明らかにした。 2006 年の上場廃止後、赤字店舗の閉鎖などリストラに専念してきたが、成長が見込める新事業に乗り出す。 谷真社長が朝日新聞のインタビューに応じた。

宅配は来年の参入を予定。 運ぶのが大変な水やトイレットペーパー、おむつなどを想定している。 給食は 1 食 500 円程度で、カロリーや塩分を抑えたメニューの開発に入った。 高齢者向けの宅配サービスは居酒屋大手のワタミやセブン & アイ・ホールディングスなどが先行する。 谷社長は「全国 2 千数百店の店舗網を利用できる。 多額の投資をしない分、価格競争力がある」と勝算をはじく。 (asahi = 11-15-11)

ラニーニャ、1 年で 2 度目の発生 寒さ厳しくなる恐れ

気象庁は 10 日、異常気象を引き起こすとされる「ラニーニャ現象」の発生を確認したと発表した。 今後の動向次第で、日本付近では年明けごろに平年より寒くなる可能性があるという。 節電対策に影響を及ぼすおそれもある。 昨年夏ごろからのラニーニャは、今春に終息したとされていた。 気象庁によると、1 年に 2 度の発生が確認されるのは統計を取り始めてから初めて。

ラニーニャは太平洋東部から中部の赤道付近の海面水温が下がる現象。 その影響で、西に追いやられた暖かい海水が東南アジア付近で蒸発、発生した雨雲が日本付近で上空の偏西風を蛇行させる。 蛇行に伴い、大陸側の寒気が日本に運ばれやすくなる。 一方、夏には猛暑の一因になる。 (asahi = 11-10-11)

日本一幸せなのは福井県、最下位は … 法政大教授が調査

「日本一幸せ」なのは福井県民という結果が出た。 法政大大学院の坂本光司教授は 9 日、「47 都道府県の幸福度に関する研究結果」を発表した。 上位 3 県は福井、富山、石川の北陸 3 県。 最下位は大阪だった。

坂本教授と同研究室で、経済力や生産力による指標ではなく「幸福度」を数値化しようと調査。 合計特殊出生率や総実労働時間、平均寿命など 40 の指標で点数化し、総合点から都道府県を順位づけた。 上位県は人口が 250 万人以下で、第 2 次産業の比率が高いという共通点があったという。

「すべての部門で改善が必要」とされた大阪は休養時間の長さで高得点だったものの、平均寿命の短さや保育所定員比率の低さ、刑法犯認知数の多さが順位を下げた。 ただ、坂本教授は「幸せ度は、住む人々の努力で変えられると思う。 ランクづけが目的ではなく、幸福度を高める地域づくりの方策を示したかった」。 3 年に 1 度程度、データを更新していく予定という。 (asahi = 11-9-11)

幸福度ランキング : 1位 福井/2 富山/3 石川/4 鳥取/5 佐賀/5 熊本/7 長野/8 島根/9 三重/10 新潟/11 滋賀/12 香川/13 岐阜/14 山梨/14 大分/16 山口/16 徳島/18 広島/19 山形/19 静岡/21 愛知/22 岩手/22 長崎/24 岡山/25 群馬/26 栃木/27 福島/27 愛媛/27 宮崎/30 茨城/31 奈良/32 和歌山/33 千葉/33 神奈川/35 鹿児島/36 宮城/37 秋田/38 東京/39 福岡/40 青森/41 沖縄/42 京都/43 北海道/44 埼玉/45 兵庫/46 高知/47 大阪

生活保護、7 月は 205 万人超 通年で過去最多の可能性

生活保護を受けている人数が「過去最多」になった。 厚生労働省が 9 日に公表した今年 7 月の受給者数は 205 万 495 人。 通年の平均で最多だった 1951 年度の 204 万 6,646 人を上回った。 最近、受給者数は毎月 1 万人前後のペースで増え続ける傾向にあり、今年度は通年でも過去最多になる可能性がある。 (asahi = 11-9-11)

イオン、放射線検査を厳格化 「検出されたら売らず」

大手スーパーのイオンは 8 日、食品の放射線検査の対象を広げ、放射線が少しでも検出された食品は原則として販売しないと発表した。 原発事故以降、放射線に関して消費者から約 6 千件の問い合わせがあったといい、基準を厳しくすることにした。

イオンは 3 月中旬以降、独自ブランド (PB) の「トップバリュ」を中心に水産・畜産・農産物と米を自主的にサンプル検査してきた。 7 月末以降は、PB の国産牛を全頭検査している。 国の暫定基準値は 500 ベクレルだが、50 ベクレル以上の放射性物質が検出された約 30 の産物は販売しなかった。 9 日以降は検査をトップバリュ以外の食品に広げ、頻度も増やす。

対象は、これまでの検査で検出例が多かった品目や産地が中心で、3 カ月で 5 千件の検査を予定している。 検査機器が測定できるレベルの放射線が検出された地域の同じ品目は販売しない。 (asahi = 11-9-11)

完全養殖クロマグロ、もうすぐ食卓に 8 日から本格出荷

すしや刺し身に欠かせない高級魚クロマグロ。 乱獲で枯渇の危機にある。 長崎県・五島列島で始まったマグロの「大量養殖」が、日本の食卓を救うかもしれない。 卵から育てられたマグロの幼魚 2 万匹が 8 日から初めて本格出荷される。

五島列島の西端、福江島に昨年 6 月、トヨタ自動車グループの商社、豊田通商が、マグロ養殖会社「ツナドリーム五島」を設立した。 3 日に初公開された養殖用いけすには、体長 20 - 30 センチのクロマグロが泳ぐ。 世界で初めて、クロマグロを卵から育てる「完全養殖」に成功した近畿大学水産研究所(和歌山県白浜町)と提携。 長崎県や鹿児島県の養殖業者に 2 万匹を販売する。 市場で取引される大きさまで、さらに 3 年間育ててもらう。 (asahi = 11-4-11)

被災地路線価、調整率最大 8 割減 … 原発周辺 0 円

国税庁は 1 日、相続税や贈与税の算定基準となる 2011 年分(1 月 1 日時点)の路線価に、東日本大震災直後の地価下落を反映させる調整率(倍率)を発表した。 津波で甚大な被害が出た岩手、宮城、福島の 3 県沿岸部で震災前より 8 - 7 割下落した地域があったほか、東京電力福島第一原子力発電所の周辺地域は判定を見送り、0 円で税務申告できるようにした。 調整率の導入は 1995 年の阪神大震災以来 2 例目。

対象地域は青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の各県全域と、埼玉県加須市(一部)、久喜市、新潟県十日町市、津南町、長野県栄村。 全国の面積の 17.1% (計約 6 万 5,000 平方キロ・メートル)にあたる。 今年 6 月からの現地調査で、建物倒壊や鉄道の不通、人口減などによる影響について、約 1 万 6,900 か所の宅地などの状況を調べた。

最も低かったのは、人口に占める犠牲者の割合が高かった宮城県女川町の一部の 0.2 倍。 東松島市、南三陸町、山元町の一部でも 0.25 倍となった。 また、岩手、福島県の沿岸部でも 0.3 倍になる地域が相次いだ。 液状化現象が起きた千葉県浦安市は、一部で 0.6 倍。

第一原発周辺の警戒区域と計画的避難区域、緊急時避難準備区域(9 月 30 日解除)については、放射性物質などの影響を算定できないとして、調整率の設定を見送り、税務申告の際、路線価の欄に「0 円」と記せるようにした。 国税庁は「土地の価値を 0 円と判断したわけではない」としている。 (yomiuri = 11-1-11)

投信の運用損 10 兆円 欧州債務危機、個人投資家に波及

欧州の政府債務(借金)問題による円高・株安が日本の家庭の金融資産にも影響を与え始めた。 国内外の株式や国債などで運用する投資信託がこの半年足らずで計 10 兆円超の運用損を出した。 なかには運用が悪化して 4 割ほど価格が下がった投信もある。 投資信託協会によると、一般向けに売り出されている公募投信の運用では、9 月に全体で 3 兆 9,470 億円の損が出た。

運用損が出るのは 5 月から 5 カ月連続で、合わせて約 10 兆 6 千億円分の資産が失われた。 これは、欧米経済への不安やこれに伴う新興国経済への懸念から、比較的安全とみなされた日本円の「独歩高」が進んだためだ。 3 月末と比べると、円に対して米ドルや欧州通貨ユーロが 1 割前後、ブラジルのレアルや南アフリカのランドは 2 割前後安くなった。 (asahi = 10-30-11)

日本人の人口 1 億 2,535 万人、減少に転じる 国勢調査

2010 年 10 月 1 日現在の日本人の人口は 1 億 2,535 万 8,854 人で、5 年間で 37 万 1,294 人 (0.3%) 減った。 総務省が 26 日、5 年に 1 度の国勢調査の確定結果を発表した。 日本人と外国人を分けて統計を取り始めた 70 年以降、初めて減少。 本格的な人口減社会になったことが国勢調査でも裏付けられた。

外国人を加えた総人口は 1 億 2,805 万 7,352 人で、前回から 28 万 9,358 人増えた。 増加率は 0.2% で、20 年の調査開始以来、戦時下の 45 年を除いて最低だった。 総人口のうち女性は 6,572 万 9,615 人 (51.3%) で、男性が 6,232 万 7,737 人。 高齢化も進み、65 歳以上は前回から 2.8 ポイント増えて 23.0% となり、世界で最も高かった。 (asahi = 10-26-11)

◇ ◇ ◇

世界の人口、31 日に 70 億人 世界人口白書発表

国連人口基金 (UNFPA) は 26 日、2011 年の世界人口白書を発表した。 世界人口は今月 31 日に 70 億人に達する。 貧困と不平等、高齢化、環境保護など世界が直面する七つの課題を挙げ、その克服のために 70 億人一人ひとりの協力が必要だと訴えている。

白書によると、1950 年代初期に 48 歳だった平均寿命は 68 歳に延びた。 乳児死亡率は出生 1 千人あたり 46 人で、1950 年代の 133 人から激減。 予防接種が広がり、世界中で幼児期の疾病率が低下した。 このため、世界人口は 1987 年に 50 億人、1998 年に 60 億人と順調に増加、2050 年には 93 億人になり、21 世紀末には 100 億人を超えると見込まれる。

人口分布を地域別に見ると、アジアが 42 億人で最も多く、世界の 60% を占める。 アフリカの人口は 10 億人だが、今後急増し、2100 年には 36 億人に達する見込み。 国別で最も人口が多いのは中国の 13 億 4,800 万人だが、インドの増加が顕著で、2021 年には 14 億人に達し、中国を追い越すと見られる。 (asahi = 10-26-11)

NHK 受信料 7% 引き下げへ

日本の公共放送 NHK が来年 10 月から受信料を平均 7% 引き下げる。 NHK 経営委員会は 25 日、毎月の受信料を来年 10 月から最大 120 円引き下げるという内容の次期経営計画案(2012 - 14 年)を議決した。 NHK の受信料引き下げは 1968 年以降初めて。

NHK は 08 年に経営計画を立てる際、12 年度から受信料の 10% を視聴者に還元すると発表していた。 NHK によると、災害に備えた公共放送の機能強化のための投資 (0.6%) と、低所得層などに対する受信料免除の拡大 (2.4%) で、事実上 10% の受信料還元が実現するという。

受信料の引き下げ幅は、口座引き落としやクレジットカードによる自動納付の契約者の場合、1 カ月一律 120 円、コンビニエンスストア納付の契約者は月 70 円。 NHK 受信料は地上波視聴契約者で月 1,345 円だ。 - 東京 = 車学峰(チャ・ハクポン)特派員 (韓国・朝鮮日報 = 10-26-11)

「住みたい街」 V4 吉祥寺の魅力とは

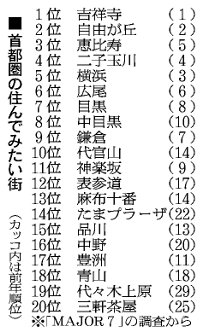

不動産大手 7 社がマンション購入希望者を対象に実施した「住んでみたい街アンケート」で、吉祥寺(武蔵野市)が 4 年連続のトップになった。 類似のアンケートでも常にトップクラスの人気を誇る吉祥寺。 その魅力はどこにあるのか - -。

7 社の共同ウェブサイト「MAJOR7 (メジャーセブン)」が、5,063 人から回答を得た。 首都圏のランキングは「吉祥寺」がトップ、2 位が「自由が丘」で、ともに 4 年連続。 吉祥寺に住みたい理由は「日常の生活に便利」、「商業施設が充実している」、「交通の便がよい」、「公園が多い」、「飲食店が充実している」などだった。 アンケートが始まったのは 2004 年から。吉祥寺は 1 回目が 2 位、2、3 回目が 3 位、4 回目が 2 位の後、トップを守り続けているという。 (asahi =10-25-11)