災害時も音声吹き込み OK 携帯各社が新サービス

携帯電話各社は、電話がつながりにくい災害時でも、音声を吹き込んで安否や避難先などを伝えられるサービスを始める。 災害用伝言板やメールを使う方法では文字を打ち込む必要があったが、録音した音声をデータ通信で送り、相手が聞けるようにする。

今年度のサービス開始を発表している NTT ドコモに続き、KDDI も今年度内の導入を決めた。 ソフトバンクモバイルも追随する見通し。 違う会社の携帯同士でも送れるようにする。 原則的にパケット通信料がかかる。

KDDI が採用する方法は、回線が混雑して電話がつながらない時、利用者が専用のアプリ(ソフト)を立ち上げて使う。 携帯に録音した音声を送信ボタンを押して送り、相手は届いた録音データを再生する。 音声通話と違って、複数の利用者が同時に回線を使えるので、回線混雑の影響を受けにくいという。 (asahi = 10-6-11)

ソフトバンクが超高速無線通信 来年 2 月、光回線並み

ソフトバンクは 29 日、光回線並みの速度でデータ通信ができる次世代高速無線通信サービス「ソフトバンク 4G」を来年 2 月から始めると発表した。 速さを売りに、先行する NTT ドコモや KDDI 系を追い上げる考えだ。

スマートフォン(多機能携帯電話)やタブレット端末の普及を受け、高速データ通信を充実させる。 ソフトバンクの孫正義社長は新商品発表会で、「他社を圧倒的にしのぐ速度を実現したい」と述べた。 来年 2 月にデータ通信専用の端末を発売し、通話可能な端末も来年中に出す。 利用料金は他社並みの月額 4 千 - 5 千円になる見通しだ。

データの受信速度は最大で毎秒 110 メガビット。 現在の第三世代携帯電話と比べると 10 倍以上の速さ。 同社が経営再建を支援している PHS 事業者「ウィルコム」が持っていた高速通信技術を発展させた。 KDDI 系の UQ コミュニケーションズが 2009 年 2 月から始めた「WiMAX (ワイマックス)」、イー・アクセスが昨年 12 月に始めた「イー・モバイル G4」、ドコモが同 12 月に始めた「Xi (クロッシィ)」の屋外での 2 倍以上の速さという。 (asahi = 9-29-11)

スマホ普及で回線混雑、携帯各社が対策本腰 速度規制も

スマートフォン(多機能携帯電話)による動画取り込みなどのデータ通信が急増し、携帯電話の回線がパンクしかねない - -。 こんな危機感から、携帯電話大手が、公衆無線 LAN の活用や、大量利用者の通信速度を遅くするなどの対策を本格化させている。

パソコン並みの機能をもつスマートフォンのデータ通信量は、従来の携帯電話の 10 倍程度とされる。 KDDI の田中孝司社長は「2013 年後半にもデータ通信量が携帯電話の回線の容量を超えてしまうのではないか」と心配する。 すでに都市部の人ごみでは、データ通信速度が低下する状態も生じている。

このため、各社は携帯電話回線を使わない公衆無線 LAN の活用を強化。 鉄道の駅や空港、カフェなどで利用できる無線による高速インターネット接続の仕組みで、各社ともこうした接続地点を全国 10 万カ所規模で整備する予定。 通話は電話回線、データ通信は無線 LAN という使い分けをしてもらおうというわけだ。

KDDI はパケット定額料金で契約している利用者に公衆無線 LAN を無料で開放。 同様の条件で、ソフトバンクモバイルは 2 年間は無料で、NTT ドコモも 10 月 1 日から 13 年 3 月末まで無料にする。 (asahi = 9-28-11)

耳栓しても通話はっきりのスマホ KDDI 来年度実用化

KDDI と京セラは 27 日、耳栓やヘッドホンをつけた状態でも通話できるスマートフォン(多機能携帯電話)を開発したと発表した。 騒がしい場所でも音声がはっきり聞こえ、耳の遠い人にも役立つという。 来年度中の実用化を目指す。 開発したのは「新聴覚スマートフォン」。 厚さ 0.6 ミリの専用装置で発生させた微弱な振動が耳の外側から内部へと伝わり、鼓膜を通じて音声として認識されるという。 スピーカーから音声を出す通常の方法とは異なる。

すでに骨を振動させて音を伝える「骨伝導」を利用した携帯電話が発売されているが、折りたたみ式の端末を閉じて頭の骨にあてる必要があった。 今回は通常のスマートフォンで会話するように耳にあてるだけでいい。 音楽を聴いているヘッドホンの上からでも、相手の声が聞こえるという。 (asahi = 9-28-11)

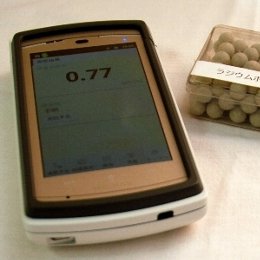

ドコモ、スマホ用の線量計を開発 専用ケースで測定

NTT ドコモは、スマートフォン(多機能携帯電話)向けの放射線量の計測器を開発した。 スマートフォンの全地球測位システム (GPS) 機能を利用し、計測値や時間を地図上に記録することも可能という。

専用ケースの裏面にあるセンサーが放射線量を測り、専用アプリ(ソフト)を取り込んだスマートフォン上に結果が表示される。 線量計を製造している国内メーカーの技術を使い、毎時 0.01 マイクロシーベルトから毎時 100 ミリシーベルトまで計測できるという。 (asahi = 9-26-11)

au 間通話無料の新料金プラン KDDI、28 日から

KDDI (au) は 26 日、au 同士の国内通話が午前 1 時から午後 9 時まで無料になる新料金プランを発表した。 すでに「ホワイトプラン」の名で同様の料金体系を採り入れ、契約者を増やしているソフトバンクモバイルに対抗する。

新プランは 28 日から受け付ける。 2 年の継続利用を前提とした場合の基本使用料は月 980 円。 契約数が伸び悩む中、ソフトバンクとの料金面の差を埋め、通話エリアの充実などで勝負する考えだ。 家族向け割引などで無料通話が増えており、業績への影響は限定的と説明している。

この日は、10 月上旬から順次発売する秋冬モデルの携帯電話 9 機種も発表。 スマートフォン(多機能携帯電話)が 6 機種を占め、うち 4 機種が高速無線通信「WiMAX (ワイマックス)」によるデータ通信に対応している。 ワイマックスは、通信速度が現在の携帯電話回線の 4.5 倍あり、データ通信での快適さをアピールする。 割引額を差し引いた実質価格で 2 万円台後半から 3 万円台の見込み。 (asahi = 9-26-11)

タブレット端末で仮設の高齢者見守り 画面で会話・通報

東日本大震災で被災して仮設住宅で暮らすお年寄りたちを、タブレット端末で見守る試みが宮城県で始まった。 全国介護者支援協議会(全介協)と KDDI が協力し、将来は被災 3 県に広げたい考えだ。

「画面にタッチしてください。 相談員と話すこともできます。」 20 日、宮城県名取市の仮設住宅で配られた端末を前に、玉田実さん (70) 夫婦に全介協職員が話しかけた。 端末には A4 判ほどの画面に非常事態を伝える「緊急!」の表示があり、触れると緊急通報ができる。 東京にある全介協事務所職員と話ができる「きずな談話室」もある。 (asahi = 9-20-11)

災害情報、ソフトバンクも配信 携帯大手 3 社対応へ

ソフトバンクモバイルは 12 日、災害時の避難指示など自治体からの緊急速報を携帯電話に文章で受信できるサービスを来年 2 月から始めると発表した。 同様のサービスは NTT ドコモが 2007 年 12 月に「エリアメール」として開始済み。 KDDI も来春から開始を予定しており、携帯大手 3 社で受信可能になる。

同サービスは携帯電話向けの「緊急地震速報」と同様、回線混雑の影響を受けずに一斉に情報を配信できる仕組みで、限定した範囲に情報を送れる。 防災無線を聞き逃しても、地域の災害の発生状況や具体的な避難場所などを知る手段になりえる。 先行する NTT ドコモは、全国約 300 自治体と契約している。

受信は各社とも無料だが、端末が対応している必要がある。 ソフトバンクは今年秋冬以降に発売する大半の機種で、対応が遅れていた「緊急地震速報」とともに受信できるようにする。 (asahi = 9-12-11)

サムスン携帯端末、ドイツで販売禁止 iPad に酷似

ドイツのデュッセルドルフ地裁が、韓国サムスン電子のタブレット型携帯端末「ギャラクシータブ 10.1」のドイツでの販売を禁じた。 米アップルが「iPad (アイパッド)」とのデザインの酷似などを理由に販売禁止を求めていた。

スマートフォン(多機能携帯電話)やタブレット型携帯端末でシェア争いを続ける両者の法廷闘争は、いっそう激しくなりそうだ。 地裁が販売禁止の仮処分決定を 8 月に出しており、サムスンの異議申し立てを地裁が 9 日に棄却した。 サムスンは「アップルに対してあらゆる法的手段をとる」との談話を発表。 控訴する方針だ。 (asahi = 9-11-11)

スマホの通信速度、首都圏・地方主要都市ともに au が首位

MMD 研究所は 9 月 5 日、8 月 22 日 - 29 日にかけて全国主要都市(計 18 ヵ所)で実施した「スマートフォン 3G 回線に関する地域別実測比較調査」の結果を発表した。

調査地域は、東京、札幌、仙台、石川、名古屋、大阪、高松、広島、福岡の 18 ヵ所で、調査に使われたスマートフォンは、NTT ドコモは「GALAXY S SC-02B」、ソフトバンクは「iPhone4」、auは「AQUOS PHONE IS11SH」と「htc EVO WiMAX ISW11HT」。 調査方法は、平日 14:00 - 18:00 の時間帯に同条件下で各 3 回計測して最速値を記録するというもの。

首都圏主要スポット、地方の主要都市においてほぼ au (AQUOS PHONE IS11SH)の 3G 回線が最もスピードが速いという結果となった。

参考調査として、WiMAX 回線に接続可能な htc EVO WiMAX ISW11HT を実測比較調査を実施したところ、平均してダウンロードで 5,000 - 6,000kbps、アップロードで 1,500 - 2,000kbps の速度が計測された。 関西地区では下りの速度が、14,112kbps (梅田駅)、16,182kbps (なんば周辺)と同地区の 3G 回線と比べると約 5 倍程度の速度が計測された。 (マイコミジャーナル = 9-6-11)

雑音少ないコードレス電話 パナソニックとシャープ発表

パナソニックとシャープは 29 日、新しい規格の無線方式を採用したコードレス電話機やドアホンなどを発表した。 パソコンやゲーム機など家庭内で増える一方の無線機器は、電波が干渉して通信に支障が出る可能性があるため、現行の方式と異なる周波数帯を使った新方式で高品質の通信を確保する。

新しい規格は「DECT (デクト)準拠方式」と呼ばれ、欧米では家庭用のデジタルコードレス電話などに使われている。 家電大手が採用したことで、国内でも今後、採用した製品が増えそうだ。 国内で一般的な無線 LAN などと違う周波数帯を使用。 干渉の可能性がほとんどなく、雑音や通信の途切れを抑えられる。 通信速度も速まり、送受信する映像がよりなめらかになる。 (asahi = 9-5-11)

働く女性の 8 割がスマホに関心、普及率は 2 割弱も利用が急速に高まる

コクヨグループの株式会社カウネットは、同社が運営する、はたらく女性向け情報サイト「わたしみがき」で、「わたしみがきアンケートレポート」として、全国の有職女性を対象に「スマートフォン」に関する調査を実施。 調査結果で「働く女性の約 8 割がスマートフォンに興味あり」と発表した。

同社の発表によると、現在スマートフォンを使用している女性は 17% に留まるものの、「購入したい」、「興味がある」と回答した人は 64% にのぼり、合わせて約 8 割の人がスマートフォンに興味を持っていることがわかった。 また、現在の利用者の約 7 割はここ 1 年以内に使用を開始しており、スマートフォンの利用が急速に高まっている様子が明らかとなった。 (MdN Design = 8-24-11)

iPhone 位置情報収集 韓国で 2 万 7 千人が提訴

米アップルの携帯電話「iPhone (アイフォーン)」などが利用者の位置情報を収集、追跡しているのはプライバシーの侵害にあたるとして、韓国の消費者約 2 万 7 千人が 17 日、同社と韓国の現地法人を相手取った集団訴訟を慶尚南道昌原地裁に起こした。

原告団は、1 人あたり 100 万ウォン(約 7 万 2 千円)の慰謝料を求めている。 訴訟を主導する弁護士事務所が原告団を募った。 今月末まで追加募集も行うとしている。 同事務所は「個人の同意を得ていない位置情報の収集は、明らかな違法行為」としている。 韓国の放送通信委員会はこの問題で 3 日、国内法に違反しているとしてアップルに 300 万ウォンの罰金を科し、システムの是正を命じるなどとした行政処分を決めている。 (ソウル = 牧野愛博、asahi = 8-18-11)

グーグル、モトローラ買収へ 1 兆円、スマホ部門強化

米インターネット検索最大手グーグルは 15 日、米通信機器大手モトローラ・モビリティを買収すると発表した。 買収額は 125 億ドル(約 9,600 億円)。 携帯電話メーカーを手に入れることで、今後さらに拡大が見込まれるスマートフォン(多機能携帯電話)事業に注力する。

検索サービスやソフトを手がけてきたグーグルが本格的なハード事業に進出するのは初めて。 スマートフォン分野で、米アップルの「iPhone (アイフォーン)」との競争が激しさを増すのは確実だ。 米欧の独禁当局の承認を得て、2011 年末か 12 年初めに買収を完了させる予定。

グーグルは、無料のスマートフォン向け基本ソフト (OS) 「アンドロイド」事業の拡大を急いでいる。 日系メーカーや韓国サムスン電子などが採用しているが、モトローラを通じてアンドロイドに適した自前のハード開発も手がけ、ライバルとの競争を優位に進めるねらいがある。 (asahi = 8-15-11)

スマホでの大量データ通信に速度制限、KDDI も実施

KDDI (au) は 15 日、高機能携帯電話(スマートフォン)で大量のデータをやり取りした利用者を対象に、10 月 1 日から速度制限を導入すると発表した。 対象は前日まで 3 日間のデータ通信量が 300 万パケット(1 パケットは 128 バイト)以上の利用者。 対象となった場合にも通信は切断しないが、当日午後 1 時から 24 時間速度を制限する。

300万パケットは、4 メガ(メガは 100 万)バイトに相当する 4 分間の楽曲を約 90 曲取り込んだ場合の通信量に当たる。 KDDI によると現在の利用者で該当するのは全体の 3 - 4% で、通常の利用であれば対象にならないとしている。

速度制限はデータ通信の定額サービスの普及を背景に携帯各社が導入済み。 一部のヘビーユーザーによる大量のデータ通信が原因で、他の利用者の通信に悪影響が出るのを防ぐ狙い。 最大手の NTT ドコモも直近 3 日間のデータ通信量が 300 万パケットを超えた際に速度制限を実施する場合があるとしている。 (nikkei = 8-15-11)

アップル、スマホ市場で初めて世界 1 位 4 - 6 月期

米調査会社 IDC が 4 日発表した今年 4 - 6 月期の世界のスマートフォン(多機能携帯電話)市場調査によると、米アップルが四半期ベースで初めてフィンランドのノキアを抜いて首位に立った。 アップルは「iPhone (アイフォーン) 4」が好調で、販売台数が前年同期の約 2.4 倍に当たる 2,030 万台となった。 シェアは 19.1% で、前年同期の 13.0% から躍進した。

首位を続けていたノキアは販売台数が 30% 減でシェアは 15.7% になり、韓国サムスン電子にも抜かれ 3 位となった。 サムスンはグーグルの基本ソフト (OS) を積んだ機種が人気で、販売台数は約 4.8 倍、シェアは 16.2% に伸びた。 (asahi = 8-5-11)

法人向けにアンドロイド安全強化 KDDI と米社

KDDI とソフト開発の米 3LM は 28 日、スマートフォン(多機能携帯電話)向け基本ソフト (OS) 「アンドロイド」の搭載端末の安全性を強化する法人向けサービスを始めると発表した。 携帯電話の内蔵カメラや電話帳などの機能を遠隔で必要に応じて止められる。

アンドロイドは様々なソフトが比較的自由に導入できる半面、ウイルスや不正ソフトも入り込めるという弱点があった。 このため米国の法人向け市場では「ブラックベリー」などに押されていた。 日本でも、情報流出への不安から法人利用が遅れていた。

3LM は従来のソフトのレベルでなく、アンドロイド OS の中核部分に手を加え、より安全機能を高めている。 勝手にソフトを導入できなくする機能や端末内のデータを暗号化する機能も提供しており、米国では政府系機関や大手金融機関が採用しているという。

日本では当面、KDDI と共同で事業を展開。 KDDI によるデータ保管サービスなどとのセットで法人向けに 8 月下旬から試験開始、11 月から有料化する。 両社は、個人向けにも秋以降、ウイルス対策ソフトとのセットで月額数百円程度で紛失時のデータ消去やロック機能を提供する。 (asahi = 7-28-11)

「ウィンドウズフォン 7.5」 9 月発売 KDDI から

KDDI は 27 日、米マイクロソフト (MS) の携帯電話向け基本ソフト (OS) 「ウィンドウズフォン 7.5」を搭載したスマートフォン(多機能携帯電話)を 9 月に発売すると発表した。 MS の最新 OS が搭載されたスマートフォンの発表は世界で初めて。

富士通東芝モバイルコミュニケーションズが製造する。 ウィンドウズ系の OS を搭載したパソコンとの連携のしやすさなどが特徴。 MSの文書や表の作成ソフトが標準で搭載されており、閲覧だけでなく編集もできる。 価格は、2 年契約などでの割引額を差し引いて 3 万円台の見込み。

KDDI は品ぞろえを拡充することで、出遅れたスマートフォン商戦での巻き返しを図る。 一方、MS はパソコン向けの OS では圧倒的なシェアを持つが、携帯電話向けでは、アップルの「iPhone (アイフォーン)」向けの「iOS」や、米グーグルの「アンドロイド」に差をつけられている。 (asahi = 7-27-11)

スマホ「ブラックベリー」苦境 メーカー、従業員解雇へ

スマートフォン(多機能携帯電話)メーカーのカナダのリサーチ・イン・モーション (RIM) は 25 日、全世界の従業員の 11% に当たる約 2 千人を解雇すると発表した。 RIM の「ブラックベリー」はかつてスマートフォンの代名詞的存在だったが、米アップルなどに押され苦境に陥っている。

削減後の従業員数は約 1 万 7 千人になる。 2011 年 3 - 5 月期の純利益は前年同期比で約 10% 減。 6 月には、通期の利益水準を下方修正した。 削減で収益力を回復する狙いだ。

ブラックベリーは小型のキーボードがついており、オバマ米大統領も愛用したことで知られる。 しかし最近は、タッチパネル方式のアップルの「iPhone (アイフォーン)」やグーグルの基本ソフト (OS) 「アンドロイド」を搭載した機種が人気だ。 米調査会社 NPD グループによると、09 年に約 50% あった RIM の米国シェアは、11 年 1 - 3 月期には 14% に下がっている。 (ニューヨーク = 山川一基、asahi = 7-26-11)

オービス知らせる iPad アプリ ゼンリン子会社

住宅地図大手ゼンリン(北九州市)の子会社、ゼンリンデータコム(東京)は、自動速度違反取り締まり装置(オービス)の位置をドライバーに知らせるサービス(年 250 円、税込み)を今月から始めた。

「オービス GUIDE MAP」を発行する三栄書房と協力。 米アップルの情報端末「iPad (アイパッド)」や「iPhone (アイフォーン)」向けのアプリケーションで、地図上にオービスの位置や方向を示し、近づくと警報が鳴るようにできる。 目的地まで案内する地図上で、オービスの位置を表示することも可能だ。 (末崎毅、asahi = 7-25-11)

「電力逼迫警報」携帯に 経産省、東電・東北電管内で

経済産業省は 19 日、東京電力と東北電力の管内で、電力使用が供給力に迫りそうな場合に出す「電力需給逼迫警報」を携帯電話のメールに知らせるサービスを始めた。

警報は、供給力に対する電力使用の割合が 97% を超え、電力危機が予想される場合、前日の午後 6 時に出され、報道機関や各地の防災無線などを通じて節電を促す。 メールサービスでは、警報が出された場合と解除された場合に、登録した携帯電話のメールに知らせる。 登録料は無料。 通信料金はかかる。 登録用のアドレスは http://mail.setsuden.go.jp。 (asahi = 7-19-11)

携帯向け放送、名前は「モバキャス」 来春スタート

携帯端末向けにドラマや電子書籍などを送信するマルチメディア放送の呼び名が 14 日、「モバキャス」に決まった。 東京、大阪、名古屋、福岡などで来年 4 月からスタートするが、対応する端末の普及や番組の確保に課題が山積みだ。

モバキャスは、地上デジタル放送への完全移行で空きが出る電波の活用策の一つ。 放送局や通信会社など 99 社でつくる団体「ISDB-T マルチメディアフォーラム」が、モバイル端末と放送(ブロードキャスティング)をかけた愛称を決めた。 一斉にデータを送る放送の仕組みのため、ネット上の動画サイトなどと違って回線が混んで映像が止まることがなく、画質も良い。 雑誌やゲームも、放送を受信するのと同じ感覚で端末に簡単に保存できる。 (asahi = 7-14-11)

セブンイレブンに無線 LAN スポット まずは東京 23 区

セブン & アイ・ホールディングスは、全国約 1 万 4 千店を、スマートフォン(多機能携帯電話)やパソコンからインターネットに接続できる無線 LAN スポットにする。 10 月に東京 23 区で始め、13 年度には全国に広げて来客増につなげる考えだ。

6 日発表した。 名称は「セブンスポット」。 セブン-イレブンやイトーヨーカ堂、そごう・西武、デニーズで実施する。 まずは東京 23 区の約 1,300 店で開始。 12 年度には東日本の約 8,700 店に。 その後、西日本地域にも広げる。 NTT グループと協力し、店に光ファイバー回線を引く。 店ごとのおすすめ情報もダウンロードできるようにする。 NTT などと無線 LAN の使用契約を結んでいない顧客も、登録すれば制限時間付きで無料で使えるようにする方向だ。 (asahi = 7-6-11)

ドコモ緊急速報「エリアメール」、7 月から無料

NTT ドコモは 27 日、地震や津波の際の避難情報などをドコモの携帯電話向けに一斉配信する緊急速報サービス「エリアメール」で、国や自治体の利用料金を 7 月 1 日から無料にすると発表した。 活用しやすくするのが狙いだ。 「エリアメール」は、ドコモが 2007 年に始めたサービス。 自治体の月額基本料金は 2 万円台で、現在、77 自治体が契約している。 (yomiuri = 6-27-11)

ドコモ「iPhone 販売予定なし」 株主総会で副社長

NTT ドコモは 17 日、米アップルのスマートフォン「iPhone (アイフォーン)」の発売を断念する方針を明らかにした。 株主総会で辻村清行副社長が、「世界的に売れ行きが良い優れた端末と認識しているが、販売する予定はない」などと述べた。 ドコモは独自の「i モード」で使える各種機能をスマートフォンでも使えるようにする開発を進めているが、アップルが携帯電話会社独自の機能を加えることを認めていないことを理由にあげた。

iPhone は日本ではソフトバンクモバイルが独占的に販売しているが、ドコモはこれまで「販売をあきらめたわけでない」などと説明してきた。 (asahi = 6-17-11)

◇ ◇ ◇

アンドロイド端末の国内出荷台数、iPhone 超す

2010 年度のスマートフォン(多機能携帯電話)の国内出荷台数で、米グーグルの基本ソフト (OS) 「アンドロイド」を搭載した機種が、米アップルの iOS を使った「iPhone (アイフォーン)」を上回った。 調査会社 MM 総研がまとめた。 これまで iPhone が市場をリードしてきたが、NTT ドコモや KDDI が次々とアンドロイド端末を投入。 OS 別で見るとアンドロイドが 57% で首位となり、iPhone だけの iOS は前年度の 72% から 38% に下がった。

ただし、メーカー別ではアップルがシェア 38% で首位。 携帯大手 3 社すべてで端末を出したシャープが 24%、ソニー・エリクソンが 10% だった。 スマートフォンの出荷台数は前年度の 3.7 倍の 855 万台となり携帯電話全体の 23% を占めた。 全体の出荷台数も前年度比 9% 増の 3,764 万台だった。 (asahi = 5-11-11)

◇ ◇ ◇

アンドロイド、スマートフォンで世界一 シェア 33%

【ニューヨーク = 山川一基】 急速に普及するスマートフォン(多機能携帯電話)市場で、米グーグルの基本ソフト (OS) 「アンドロイド」を積んだ機種が、2010 年 10 - 12 月期に初めて世界シェアの首位になった。 携帯電話世界トップのフィンランド・ノキアの OS を使った機種に取って代わった。

IT 調査会社カナリスによると、同期のアンドロイド携帯の世界出荷台数は前年同期と比べ約 7 倍の 3,330 万台で、シェアは 8.7% から 32.9% に躍進。 一方、ノキアの OS 「シンビアン」を積んだ機種は前年同期比 30% 増の 3,100 万台で、シェアは 44.4% から 30.6% に落ちた。 グーグルは自社で電話は作らず OS を無料で提供し、ネット広告でもうける戦略だ。 コストを安くできるので、主にアジアのメーカーが搭載機をこぞって作っている。

3 位の米アップル「iPhone (アイフォーン)」は前年同期比 86% 増の 1,620 万台で、シェアは 16.3% から 16.0% に微減。 4 位のカナダのリサーチ・イン・モーションのシェアは 20.0% から 14.4% に、5 位の米マイクロソフトは 7.2% から 3.1% に落ちた。 世界のスマートフォン市場そのものは、前年同期比 89% 増の 1 億 120 万台に達した。 (asahi = 2-1-11)

au、被災地の通信設備を 6 月末で完全復旧

KDDI (au) は 16 日、東日本大震災による携帯電話の通信設備の被害について、6 月末で震災前と同じ通話エリアや品質に戻るとの見通しを示した。 応急的な復旧は 4 月末で完了。 完全復旧は 9 月末の予定だったが、作業人員を増やすなどして前倒しした。 株主総会で明らかにした。

携帯大手では、NTT ドコモが 9 月末に本格復旧する見通し。 ソフトバンクモバイルは、電源が復旧していない地域などを除き 4 月 28 日で本格復旧したという。 (asahi = 6-16-11)

◇ ◇ ◇

ソフトバンク、通話エリアほぼ復旧 震災前と同程度に

ソフトバンクモバイルは 14 日、東日本大震災後に基地局が停止して通話ができない地域があった携帯電話について、同日でほぼ震災前の通話エリアを復旧したと発表した。 依然として 206 の基地局が停止しているが、一つの基地局がカバーする範囲を広くしたり、移動基地局車を使ったりして、暫定的に通話可能な地域を回復したという。 今後、基地局の修復などで本格復興にかかる計画だ。

NTT ドコモと KDDI (au) も 4 月中に通話エリアを回復させる予定だ。 (asahi = 4-14-11)

◇ ◇ ◇

通信各社、復旧に全力 NTT は 4 月中めざし 1 万人態勢

NTT は 30 日、東日本大震災で被災した携帯電話と固定電話の設備を、4 月中に復旧させる目標を明らかにした。 NTT ドコモ、NTT 東日本などからの 1 万人態勢で、基地局やケーブルの修理を進める。 通信各社の復旧作業は、まだ続く。

被災地ではドコモの基地局が津波で流されたり、基地局と交換機をつなぐ NTT 東の光ファイバーなどが寸断されたりした。 まだ通話できない地域もあり、被災者の連絡や、行政とボランティアによる復興作業にも支障が出ている。 震災直後は移動基地局を設けるなどして、細々と通信をつないできたが、本格的な復旧にも乗り出している。

ドコモは設備の損壊や停電で、ピーク時には東北、関東などで約 6,700 基地局が機能しなくなった。 30 日時点でも約 650 局が停止中。 避難所や人口密集地に近い基地局を中心に作業を急ぎ、このうち多くは 4 月中に復旧させる計画だ。 光ケーブルが切れた地域では、臨時の光ケーブルを引くなどしている。 高台にある基地局では電波を送受信する範囲を通常より広げる設定にして、通話できる範囲を広げる。 浸水などでケーブルを引くのが難しい場合、衛星回線も利用する。

東京電力福島第一原発の 20 - 30 キロ圏内にも、機能していない基地局があるとみられ、「早めに点検調査に入りたい(ドコモの山田隆持社長)」という。

NTT 東日本は岩手、宮城、福島 3 県の約 150 万回線のうち、津波で流された世帯などを含め、約 8 万回線が通じない。 交換機が入ったビルが倒壊した例も多いため、役場が仮移転している場所に通信設備を持ち込むなどしている。 交換局と各世帯をつなぐ回線が無事であれば、4 月中に固定電話を使えるようにしたいという。

ソフトバンクモバイルも 30 日現在、356 の基地局が停止中だ。 岩手、宮城、福島 3 県の沿岸部などで携帯が使えない状況が続いている。 そのため、通常は電波が届きにくい家庭内などで使う小型装置と、衛星アンテナをケーブルでつないだ「簡易基地局」を、各地で設けている。

半径数メートル - 十数メートル程度の範囲で、一度に 4 - 5 人しか利用できないが、すでに 94 カ所の避難所に置いた。 さらに広範囲をカバーできる衛星を使った臨時基地局の設置も検討しており、「福島第一原発の周辺地域などを除き、4 月上旬に震災前のエリアをほぼカバーするよう努力する(広報)」という。

KDDI (au) は、震災翌日に最大 3,680 局が停止したが、30 日午前中までに 264 局まで減った。 今後は、NTT 東や地元の電力系通信会社が引く光ファイバーを借りながら中継網を結び直す。 (和気真也、岡林佐和、asahi = 3-30-11)

湯を沸かして携帯に充電 大阪のベンチャー、鍋を開発

たき火で湯を沸かしながら、携帯電話を充電できる「発電鍋」を、産業技術総合研究所発のベンチャー「TES ニューエナジー(大阪府池田市)」が開発した。 熱を電気に換える小型発電装置を鍋底に組み込んだ。 湯をコーヒーやカップラーメンに使えば、災害時には一石二鳥になりそうだ。

電気を流す物質を棒状にして片端を加熱すると、熱で活性化した電子などが温度の低い方の端に移動して電位差(電圧)が生じる。 この仕組みを活用することで発電ができる。

産総研の舟橋良次主任研究員は、こうした性質を持つ材料を使い、縦横 6.4 センチ、厚さ 0.5 センチの発電装置を作って、鍋の裏側に貼り付けた。 水を入れた鍋を火にかけると、発電装置の下面は火にあぶられて約 550 度になるのに対し、水の入った鍋底側の面は 100 度以下になり、この温度差で発電が可能になった。 (asahi = 6-11-11)

「ドコモの接続料こそ問題」ソフトバンク、根拠開示拒否

携帯電話の接続料を巡る争いが、ソフトバンクグループと NTT グループの対立に発展する様相になってきた。 ソフトバンクモバイルは 9 日、NTT ドコモが「高すぎる」として求めていた接続料の算定根拠の開示を拒否。 ドコモの接続料や NTT 東西にこそ問題があると批判し返した。

携帯電話の接続料は、異なる通信会社間で通話した際、発信側の会社が着信側の会社に払う回線使用料。 ドコモは先月、ソフトバンクに払う接続料が高いとして、算定根拠を開示するよう総務省の電気通信事業紛争処理委員会にあっせんを申請していた。

ソフトバンクは記者会見で、接続料が高いのは、使える周波数帯が違い、多くの基地局が必要になるためと主張。 「ライバル会社に情報を開示できない」とドコモへの開示を拒否した。 同委には今後、根拠を示す資料を提出し、第三者の検証を仰ぐ考えを示した。 (asahi = 6-9-11)

◇ ◇ ◇

「ソフトバンク接続料高すぎ」ドコモが紛争処理委に申請

NTT ドコモは 18 日、ドコモの利用者がソフトバンクモバイルの携帯電話にかけた際に払う接続料の算定根拠を開示するよう求め、総務省の電気通信事業紛争処理委員会にあっせんを申請した。 接続料が高すぎるとしており、引き下げにつながればドコモの利用者全体の料金を下げるという。

接続料をめぐって携帯大手があっせんを申請するのは初めて。 ドコモ側は接続料の格差を問題視。 接続料を高くしたソフトバンクが、その収益を使い、自社の顧客間の無料通話サービスなどを実現していると主張している。

接続料は携帯各社が個別に設定する。 2010 年度は近距離 1 分あたりでドコモは 5.22 円、KDDI は 6.24 円、ソフトバンクモバイルは 7.62 円、イー・モバイルは 7.80 円。 実績を踏まえて後から支払う仕組みだ。 現状の額なら、ドコモとソフトバンクとでやりとりする 10 年度分は、ドコモ側の負担が 150 億円多くなるという。 ドコモは接続料の引き下げをソフトバンクに迫り、自社の料金引き下げにつなげる考えだ。 (asahi = 5-18-11)

使用電力を携帯端末で確認 グリーンテクノロジーがシステム

環境コンサルティングのグリーンテクノロジー(広島市、森下兼年社長)はスーパーなどの店舗で使用する電力を、携帯端末で即時に把握できるシステムを開発した。 携帯端末の画面で容易に電力の使用状況が確認できるのが特徴。 電力需給の逼迫への対応が全国的な課題になる中、節電を促すツールとして全国の店舗や工場に売り込む。

同社が開発したシステム「グリモニ」は配電盤に設置した電力計測機器から無線 LAN (構内情報通信網)で高機能携帯電話(スマートフォン)「iPhone」や多機能携帯端末「iPad」に向けてデータを送信し、端末の画面に電力の使用状況を表示する。 あらかじめ設定した目標電力を上回れば、警告音を発して注意を促す。

データは 5 秒ごとに更新。 使用電力量を基に、電力料金や二酸化炭素 (CO2) 排出量の試算値を測定して表示する。 店長などの管理者が端末を持ち歩き、電力を使いすぎている場合に空調機器などを調節したり、店頭に端末を設置して来店客に電力使用状況を見てもらったりするような利用方法を見込む。 データを蓄積して分析することで、店舗や工場の省エネ計画づくりにも役立ててもらう狙いだ。

「据え置き型のパソコンやサーバーを使用しないため、小型店や個人経営店でも比較的容易に設置できる(森下社長)」という。 設置費用は電力計測機器や無線LAN装置の購入代金が 40 万円(工事費除く)で、携帯端末に組み込むソフトの使用料金が年間 1 万円。 同業の環境コンサルティング企業などを通じて販売網を拡大し、初年度 1,000 台の導入をめざす。

希望があればガスのエネルギー使用量についても、メーターに同様の機器を取り付けて把握できるようにする。 同社は 2008 年に設立した企業向け環境コンサルティングを手掛けるベンチャー。 企業のエネルギー利用状況を分析して報告書を作成しているが、費用や手間を要するため、簡易に導入できるシステムを構築した。 (nikkei = 6-3-11)

携帯電話の電磁波「発がんの可能性も」 WHO が分析

世界保健機関 (WHO) の国際がん研究機関 (IARC) は 31 日、携帯電話の電磁波と発がん性の関連について、限定的ながら「可能性がある」との分析結果を発表した。 耳にあてて通話を長時間続けると、脳などのがんの発症の危険性が上がる可能性があるといい、予防策としてマイク付きイヤホンの使用を挙げている。

フランス・リヨンで 31 日まで開かれた作業部会で、14 カ国の専門家 31 人が議論し、携帯の電磁波について、五つある発がん性分類で上から 3 番目の「可能性がある」に位置づけた。 IARC 分類は、各国が規制措置をする際の科学的根拠となるため、今後、規制論議が始まる可能性がある。 ただ、動物を対象にした研究では明確な関連性がないとした上で、今後、長時間携帯を使う人などを対象にした研究を重ね、さらに分析を進めるべきだとした。

電話回線を通じて 31 日記者会見した作業部会のジョナサン・サメット委員長(米南カリフォルニア大学)は、「(脳のがんの一種である)神経膠腫(こうしゅ = グリオーマ)や、耳の聴神経腫瘍(しゅよう)の危険を高めることを示す限定的な証拠がある」とした。

検証した過去の研究では、1 日 30 分、10 年以上の携帯使用で、グリオーマの危険性を 40% 高めたとの報告があるが、発がん性が明確に証明されたとまでは言えないという。 一方で、同じく電磁波を出す電子レンジやレーダーを職業上使う場合や、ラジオやテレビ、各種無線通信に日常生活で触れる場合も同様に検証したが、発がん性との関係はないとも結論づけた。

会見に同席した IARC 幹部は、メールなどの文字を打つ形での携帯電話の使用は、発がん性との関連はないと説明している。 ただ、音声通話の際は「長期的な人体への影響を考えるならば、イヤホンを使うなどの予防策がある」と述べた。(ジュネーブ = 前川浩之)

◇

〈発がん性分類〉 WHO の一機関である国際がん研究機関 (IARC) が判断する、人間への発がん性の危険度。 (1) 発がん性がある = グループ 1、(2) おそらくある = グループ 2A、(3) 可能性がある = グループ 2B、(4) あるかどうか分類できない = グループ 3、(5) おそらくない = グループ 4、の五つの分類がある。 (3) には、殺虫剤や人工着色料に含まれる化学物質など約 240 が挙げられている。 コーヒーも膀胱(ぼうこう)がんとの関連で (3) に分類されている。

■ 「根拠はまだ限定的」

WHO の国際がん研究機関 (IARC) が、携帯電話の電磁波を、「発がん性の可能性がある(グループ 2B)」に分類した。 ただ、「2B」は発がん可能性があるという分類の中では根拠が弱いレベルで、物質のほか、職業としても消防士やドライクリーニングの従業員などがこの分類に指定されている。

IARC は多数の論文を検討した上で、「根拠はまだ限定的。 さらなる研究が必要。」とも言及している。 電磁波とがんの関係は、携帯電話が広く使われ始めた 1990 年代から指摘され、世界中で様々な研究が行われているが、まだ確定的な結論は出ていない。

97 年にできた総務省の委員会が実施した動物実験や、約 430 人を対象に行った調査では、携帯電話と脳腫瘍や聴覚神経のがんの発生との因果関係は証明できなかった。 IARC の決定に対し、世界各国の科学者たちが作る団体は「時期尚早の決定」と批判するコメントを発表している。

それでも IARC がこのような決定をしたのは、少しでも健康に害を及ぼす可能性があるものは早めに注意喚起する、という WHO の「予防原則」からだ。 携帯電話は多くの人の日常生活に欠かせない。 結論が出ていない段階で過度に恐れる必要はないが、一方でリスクはゼロでないことを理解し、使用することが必要だろう。 (大岩ゆり、asahi = 6-2-11)