EV 用リチウムイオン電池の量産、複数社と交渉 ソニー

ソニーは 12 日、電気自動車 (EV) 向けのリチウムイオン電池について、2010 年代半ばをめどに量産を始める方針を明らかにした。 今のところ特定の自動車メーカーとは組まず、複数のメーカーに納入する方向で交渉しているという。 同社の石塚茂樹デバイスソリューション事業本部長が 12 日の事業説明会で明らかにした。 石塚氏は「かなりの高出力、大容量の魅力的なバッテリーを開発中で、自動車メーカーと話を進めている」と話した。 (ashi = 7-12-11)

あの風景をもう一度 … 震災前の三陸鉄道、映画に

東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県の三陸鉄道。 震災約 3 年前の沿線の人々やのどかな風景を描いたドキュメンタリー映画を川崎市麻生区の日本映画学校(現日本映画大学)の当時の在校生が撮影していた。 被災地支援のため、25 日に川崎市でチャリティー上映会が開かれる。

映画のタイトルは「おらほの鉄道〜三鉄沿線奮闘記」。 同校の卒業制作として、岩手県山田町出身の鈴木宏子さん (24) が、同級生 2 人と 2008 年 2 月に完成させた。 同県宮古市のアパートに泊まり込み、約 7 カ月かけて撮影した。 (asahi = 7-11-11)

日本から豪まで片道 400 円 豪の格安航空会社発売

豪州の格安航空会社 (LCC) のジェットスターは 9 日、豪州便のエコノミークラスを片道 400 円で販売すると発表した。 ただし、申し込みは同日午後 11 時 59 分までで、同社のホームページ (Jetstar.com) で無料の会員登録をして、申し込む。

日本就航 4 周年を記念した企画で、対象の渡航期間は 11 月 14 日 - 12 月 14 日。 関西空港、成田空港とケアンズ、ゴールドコーストを結ぶ計 4 路線で各 250 席限定。 完売次第、終了する。 燃油サーチャージなどの諸経費は別に必要。 また、これとは別に、同じ 4 路線で片道 7 千円の割引運賃を 14 日まで受け付ける。 渡航期間は 8 月 29 日から 11 月 13 日まで。 台北便やシドニー便の割引もある。 (asahi = 7-9-11)

ボーイング 787、日本お目見え 5 日からテスト飛行

米ボーイング社の最新鋭旅客機 787 が 3 日、テスト飛行のため、羽田空港に到着。 国内に初めて姿を見せた。 全日空が開発段階から協力し、今秋には世界に先駆けて運航を始める。 全日空のロゴがついた試験機が、午前 6 時 20 分過ぎに着陸。 格納庫前では 2 台の消防車がアーチ型の放水で出迎えた。

787 は 250 席前後の中型機で、767 の後継機。 747 (ジャンボ)や 777 に比べて座席は少ないが、炭素複合材を 50% 使って機体を軽量化したため、燃費が良く航続距離が長い。 燃油代の高騰で中小型機の需要が世界的に高まるなか、ボーイングはすでに 835 機を受注している。 当初は 2008 年に全日空に引き渡される予定だったが、仕様変更などで延期されていた。

787 は 5 - 10 日、羽田と各地を往復し、搭乗橋への接続や整備方法を検証する。 スケジュールは 5 日が羽田 - 大阪(伊丹)、6 日が羽田 - 関西、7 日が羽田 - 岡山と羽田 - 広島、10 日が羽田 - 中部。 (asahi = 7-3-11)

レクサス首位奪還 米の品質調査、日本勢トップ 3 独占

米調査会社 JD パワー・アンド・アソシエイツが 23 日発表した 2011 年の米新車品質調査で、トヨタ自動車の高級車ブランド「レクサス」が 2 年ぶりに首位となった。 昨年は大規模リコール問題の影響で 4 位に転落していた。

トヨタも 21 位から 7 位に上昇。 ホンダが 6 位から 2 位に上がり、ホンダの高級車ブランド「アキュラ」が 3 位、メルセデス・ベンツが 4 位、マツダが 5 位。上位 10 ブランド中 6 ブランドを日本勢が占めた。 調査は 11 1年型の新車を購入・リースした 7 万 3 千人以上が参加し、90 日以内にトラブルが起きなかったかを調べた。 (ニューヨーク = 山川一基、asahi = 6-24-11)

災害時の帰宅困難者、主要駅で受け入れ JR 東が検討

JR 東日本は 23 日、災害時の帰宅困難者に対し、今後は駅の開放を含めて主要駅で受け入れる方針を示した。 3 月 11 日の東日本大震災で JR 東が一部の駅でシャッターを閉めたことに対し、「乗客を閉め出した」と批判が出ており、対応を見直すことになった。

東京都内で開いた株主総会で鉄道事業本部長の石司次男副社長が明らかにした。 震災などに備え、主要ターミナル駅に毛布や飲料水、救急用品を備蓄し、乗客の受け入れを検討する。 石司副社長は「駅のどの部分まで開放するかなどを関係機関と協議し、確実に対応する」と話した。

JR 東は震災当日の午後 6 時 20 分、山手線や中央線など首都圏の在来線すべての終日運休を決定。 さらに、渋谷駅や新宿駅などでシャッターを閉めた。 このため、同日夜に運転再開した私鉄や都営地下鉄の連絡通路や駅構内に乗客があふれる事態になった。 午後 8 時 40 分に運転再開した東京メトロ銀座線渋谷駅では、乗客が殺到して、運転を何度も止めるなど未明まで混乱が続いた。 (asahi = 6-24-11)

浜岡原発周辺の生産・開発拠点、移転を検討 スズキ

スズキの鈴木修会長は 23 日、浜松市の本社など静岡県西部に集中している国内生産・開発拠点について、移転など再配置を検討していることを明らかにした。 地震災害や原子力発電所の事故のリスクを避けるためという。

鈴木氏は「地震、津波の心配に加えて、(中部電力の)浜岡原発にも近い。 砂丘にある開発拠点もあり、液状化の心配もある。 まさに『砂上の楼閣』だ。 再配置を考えないといけない。」と述べた。 具体的な移転先は今後検討する。 「海外へ移すのは雇用の問題もある。 国内では九州のような遠いところは難しい。」とも述べており、静岡県内やその周辺で適地を探す方向とみられる。 今後は原発周辺での新規投資は行わない方針という。 (asahi = 6-23-11)

◇ ◇ ◇

スズキのインド工場で大規模スト 生産が 2 週間ストップ

スズキのインド法人の自動車工場で大規模なストが続き、16 日までほぼ 2 週間、生産が完全に止まっている。 インド国内の全メーカーの生産台数の 1 割弱にあたる年 35 万台をつくれる大工場。 インド経済全体への悪影響を心配する声も出ている。

ストの舞台はインド北部ハリヤナ州のマネサール工場。 PTI 通信によると、スト参加者は会社側の見解では 600 人、従業員側の見解では 2 千人という。 参加者らは今ある労組とは別に、マネサール工場の従業員でつくる第 2 労組の結成を認めるよう求め、4 日にストに突入した。 会社側は「事前予告がなく違法」として、ストを主導した 11 人を解雇した。 参加者らは解雇された全員の復職も求めている。 (asahi = 6-16-11)

仙台空港の定期便、7 月 25 日再開 全日空・日航など

全日本空輸と日本航空は 22 日、仙台空港発着の定期便を 7 月 25 日から再開すると発表した。 東日本大震災で被災した仙台空港は 4 月 13 日に復旧再開し、航空各社は需要に応じて臨時便を運航している。 空港の施設がほぼ復旧するため、定期便に切り替える。

全日空は大阪(伊丹)、名古屋(中部)、沖縄など計 8 都市、日航は福岡など計 3 都市を結ぶ。 仙台発着の定期便は、アイベックスエアラインズ(全日空との共同運航)とエア・ドゥも 7 月 25 日から再開する。 国際線では、ユナイテッド航空が仙台 - グアムの定期便を 10 月 2 日から再開。 週 2 便を運航する。 (asahi = 6-22-11)

GPS 補う測位信号の送信開始 準天頂衛星「みちびき」

宇宙航空研究開発機構は 22 日、日本の準天頂衛星「みちびき」からの測位信号の送信を始めた、と発表した。 米国が運用する全地球測位システム (GPS) の機能を補う役割で送信されており、高いビルで GPS 衛星をとらえにくい市街地でも、1 メートル程度の誤差で位置の特定が可能になる。

みちびきは 2010 年 9 月に H2A ロケットで打ち上げられ、12 月から関係機関やメーカーが技術実験をしていた。 信号の安定性などが確認されたため、一般への提供を始めた。 ただ、みちびきの信号を受信できるカーナビなどはまだ市販されていない。 (asahi = 6-22-11)

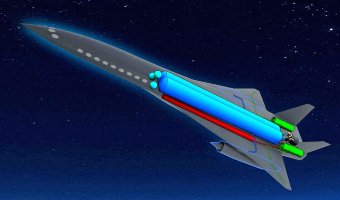

夢の超音速機で東京 - ロンドン 2 時間半 欧州大手が計画

欧州航空防衛大手でエアバスの親会社でもある EADS は 20 日、東京 - ロンドン間を現在の約 5 分の 1 となる 2 時間半で結ぶ超音速旅客機の開発計画を明らかにした。 ジェットエンジンとロケットエンジンなどを組み合わせ、超高々度を飛行する。 2050 年ころの実用化を目指している。

同日、パリ郊外で始まったパリ国際航空ショーにあわせて発表した。 「ZEHST」と名付けた機体は、ロケットに翼を付けたような構造。 後部は燃料タンクで占められ、旅客は胴体の前部に搭乗する。 現在の旅客機と同じように空港からターボジェットエンジンを使って離陸し、その後はロケットに切り替えて急上昇。 さらに一定の高さに達したらラムジェットと呼ぶ超音速用エンジンを点火し、いまの旅客機の約 3 倍の高度の上空約 3 万 2 千メートルをマッハ 5 (音速の 5 倍)で巡航する。

ターボジェットの燃料には植物から合成したバイオ燃料を使う。 ほかのエンジンは水素と酸素が燃料のため、排出するのは水だけ。 温暖化の原因となる二酸化炭素 (CO2) の発生はゼロで、環境負荷も少ないという。 (パリ = 古谷茂久、nikkei = 6-21-11)

高速無料化終了で交通量半減 実験前の水準に戻る

19 日に終わった高速道路の無料化社会実験で、終了後の交通量は実験中と比べてほぼ半減したと国土交通省が 21 日、発表した。 東北地方などの無料化区間を除くと、実験前と同じ水準で、元に戻った形だ。 調査は 20 日、対象の全国 37 路線 50 区間で1日の平均交通量を調べた。

東北無料化区間を除けば、20 日は 1 区間あたり平均 1 万 400 台。 実験終了直前の平日(今月 13 - 17 日)の 1 万 9,400 台の 54% だった。 実験前の昨年 6 月 21 - 25 日も 1 万 400 台だった。 (asahi = 6-21-11)

共同開発の軽自動車、13 年度前半に発売 日産・三菱

日産自動車と三菱自動車は 20 日、今月設立した軽自動車の共同開発会社「NMKV」による最初の新型車を、2013 年度前半に発売すると発表した。 現在は三菱自が日産に OEM (相手先ブランドによる生産)で製品供給する関係だが、共同開発でシェア拡大を図る。

新型車は三菱自「ek ワゴン」の後継車種として、軽自動車で最高の燃費性能を目標にする。 同日会見した NMKV の遠藤淳一社長は「軽自動車 3 強の一角を担いたい」と述べた。 軽市場ではダイハツ工業とスズキが 3 割程度のシェアで、日産と三菱自は合計 15% 程度だが、20% を目指す。 (asahi = 6-20-11)

火災にも放射線にも負けないロボ 愛知・豊橋の工場製

がれきなどの段差や水たまりの中も移動できる災害現場用ロボットが、愛知県豊橋市の工場でつくられている。 高性能カメラを搭載し遠隔で操作できることから、原発事故など、人間の立ち入りが困難な場所の内部探索などで活躍が見込まれる。

開発を手がけたのは、輸送機器メーカー大手のトピー工業(本社・東京)。 無限軌道の製造ノウハウを生かした「エクスクローラー」で、本来は火災現場を想定して消防用に製造した。 全長約 1 メートル、幅約 50 センチ。 大人 2 人で運べるよう、重量は 20 キロ程度に抑えた。 価格は 1 台約 500 万円。

東日本大震災での福島第一原発の事故後、改良を施し、強い放射線下での誤作動を防ぐため電子基盤を鉛で覆い、高温多湿の屋内でカメラレンズが曇らないようヒーターを取り付けられるようにした。 震災直後には、放射線測定器を積んだモデルも出荷した。 (asahi = 6-19-11)

九州新幹線、在来駅手応え 新駅は苦戦 全線開通 3 カ月

九州新幹線・鹿児島ルートの全線開通から 12 日で 3 カ月となる。 開通前日に起きた東日本大震災の影響が心配されたが、熊本 - 鹿児島中央間の利用者数は目標を超えた。 一方で、一部の駅で利用が伸び悩んだり、バスに客が流れたり、課題も見えてきた。

平日午後の熊本県玉名市の JR 新玉名駅。 新幹線を降りて改札を出ると客待ちのタクシーは 2 台だけだった。 運転手の男性 (57) は「お客は 2 時間に 1 人くらい。 暇だけど、運転手の誰かが駅にいないといけないから。」 市の担当者も「乗降客は見込みより少ない」と認める。 開通前は一日 3,900 人を見込んだが、千人に満たないという。

苦戦の理由について市の担当者は、停車本数の少なさを挙げる。 博多行きの場合、平日の午前 9 時から午後 3 時まで、つばめは 1 時間に 1 本ずつ。 さくらは朝と昼に各 1 本しか止まらない。 博多まで通勤する女性 (34) は「在来線の時より本数も減ったし、駅が遠くなったぶん、不便になった。 速いさくらをもっと止めてほしい。」と話す。

新しくできた駅は、どこも苦戦している。 新大牟田駅も当初の乗降客見込みは一日 2,300 人だが、大牟田市の担当者は「現実は厳しい。」 市街地から離れた所にできた新駅の使いづらさも一因らしい。 「定期券補助や修学旅行誘致などの努力が必要」と話す。

対照的に、在来線と同じ場所にある駅は好調だ。 JR 九州によると、熊本 - 鹿児島中央間の利用客は 5 月 15 日現在で一日あたり約 1 万 4,100 人。 前年比 50% 増で目標を 19 ポイント上回った。

鹿児島中央駅や熊本駅では、観光列車にも効果が表れている。 特急「指宿のたまて箱(鹿児島中央 - 指宿)」と蒸気機関車「SL 人吉(熊本 - 人吉)」の 4 月 24 日現在の乗車率はそれぞれ 85%、90% と好調だ。 鹿児島県によると、4 月の鹿児島地区の宿泊客は前年より 21% 増えたという。

観光だけではない。 博多 - 熊本間の定期券利用者は 4 月末現在で約 370 人にのぼる。 熊本 - 博多間を通勤する男性 (58) は「朝も 30 分遅く家を出られるようになった」と満足そうだ。 (asahi = 6-12-11)

◇ ◇ ◇

九州新幹線みずほ・さくら、GW の乗車 13 万人

JR 旅客 6 社は 9 日、ゴールデンウイーク期間中(4 月 28 日 - 5 月 8 日)の新幹線と在来線の利用状況を発表した。 利用者数は前年の同じ期間より 11% 減の約 913 万人で、1987 年の民営化後最大の落ち込みとなった。 特に JR 東日本は 27% 減で、6 社のうち最も影響が大きかった。 各社は、東日本大震災によって旅行を控える動きが広がった結果とみている。

一方、JR 西は対前年比 101% と堅調。 特に、3 月 12 日から新大阪 - 鹿児島中央間で直通運転を始めた山陽・九州新幹線の「みずほ」、「さくら」は期間中、13 万人が利用した。 グリーン・指定席を含むみずほの平均乗車率は 72%、さくらも 62% (ともに新関門トンネル通過時のデータ)で、「予想を上回る好調ぶり(JR 西輸送計画課)」となった。

また 5 月 4 日に新装開業した JR 大阪駅は、4 - 8 日の 5 日間で近距離切符を購入した人が前年の約 55 万人から約 70 万人に大きく伸びた。 同課は「新駅の見物客や併設の商業施設への買い物客が増えた効果」と話している。 (小河雅臣、asahi = 5-10-11)

新型デミオ、燃費 30 キロ エンジンの燃焼効率向上

マツダは 9 日、新たに開発したエンジンで燃費をガソリン 1 リットルあたり 30 キロに引き上げた小型車デミオを 30 日から販売する、と発表した。 予約は 9 日から受け付ける。 税込み希望小売価格は、114 万 9 千円 - 162 万 1,750 円。

新型エンジンを搭載し、一部改良したデミオは、排気量 1,300cc。 燃費は 30 キロ、加減速を繰り返す市街地走行に近い状態での測定では、25 キロ。 ハイブリッド車 (HV) を持たないマツダは、エンジンの燃焼効率を上げることで、HV 並みの燃費を実現した。 これらの環境技術を「スカイアクティブ」と呼び、今後出す新車には順次、採用していく。 (諏訪和仁、asahi = 6-9-11)

リニア中間駅の建設地提案へ JR 東海、沿線各県と協議

JR 東海は、リニア中央新幹線の中間駅の建設予定地について 6 日から沿線各県などと協議を始めた。 神奈川県では相模原市内、山梨県では市川三郷町北部から中央市南部にかけての地域、長野県は高森町周辺を駅建設予定地として提案する方針だ。 岐阜県では、中津川市付近とする。

JR 東海幹部が 6 日、長野県の自治体に出向き、首長と意見交換を始めた。 7 日には岐阜県の古田肇知事と会談する。 今月中には各県に建設予定地を提案する予定だ。 すでに東京都では品川駅、愛知県は名古屋駅の地下に、リニア駅も建設することが決まっている。

山梨県や神奈川県などでは、複数の地域で駅の誘致運動があるが、JR 東海は建設地の地形地質などの根拠を示し、年内には各県の同意を得たい考えだ。 (asahi = 6-7-11)

◇ ◇ ◇

「夢のリニア」ようやく実施段階へ … 国交相が建設指示

大畠章宏国土交通相が 27 日、JR 東海にリニア中央新幹線の建設を指示した。 基本計画決定から 38 年。 電磁力で浮き上がって走る「夢の超特急」の構想がようやく実施段階に入る。 ただ、中間駅の建設場所や費用負担を巡って沿線自治体は揺れており、交渉は一筋縄ではいきそうにない。 リニア新幹線は、東京 - 名古屋間を 40 分で結び、2027 年に開業する。 45 年には大阪まで延伸、東京 - 大阪間が 67 分で結ばれる。

政府が中央新幹線の基本計画を決定したのは 1973 年。 長らく計画が進展しなかったのは、東京と大阪を結ぶ「大動脈」として東海道新幹線があるうえ、中央新幹線は山岳地帯でトンネルが多く、建設費の高騰が見込まれたためだ。 しかし、07 年に JR 東海が約 8 兆円の建設費を全額自己負担する構想を表明したことで事態は急転。 これを機に手続きは一気に進み、27 日の建設指示につながった。

JR 東海の山田佳臣社長は同日、「自治体をはじめ関係者の皆様のご協力をいただきながら、早期実現に向け努力してまいります」とのコメントを発表した。 しかし、実際に沿線の自治体の協力を得るまでは「いばらの道」となりそうだ。 (asahi = 5-28-11)

マツダ、北米生産撤退を発表 防府工場に移管

マツダは 7 日、米自動車大手フォード・モーターとの米国合弁会社での生産をやめ、防府工場(山口県防府市)に移すと発表した。 北米生産からの撤退となる。 事実上の合弁解消とみられるが、山内孝社長は「フォードとの戦略的提携関係を維持する」との談話を出した。

生産をやめるのは、フォードと折半出資のオートアライアンス・インターナショナル(AAI、米ミシガン州)。 マツダ 6 (日本名アテンザ)を生産しているが、2013 年ごろをめどに生産をやめ、米国向けの次期アテンザは防府工場で生産する計画だ。 AAI はマツダ車を年 12 万台生産できるが、10 年度は 4 万 5 千台と低迷していた。 マツダは台数が限られることから、赤字続きの米国生産よりも為替リスクのある輸出を選んだ。 (asahi = 6-7-11)

38 年ぶりに現役復帰、C61 形 SL

JR 東日本が復元作業を進めてきた蒸気機関車「C61 形 20 号機」が 4 日、38 年ぶりに現役復帰し、JR 上越線の高崎 - 水上間で営業運転を開始した。

C61 形 20 号機は 1949 年に製造され、主に東北地方で活躍、特急「はつかり」なども牽引していた。 その後、宮崎に転属し、1973 年に廃車、翌年から群馬県伊勢崎市の華蔵寺公園遊園地に 36 年間展示されていた。 昨年 1 月から大宮総合車両センターで約 3 億円をかけて修復作業が行われた。

6 月中は「快速 SLC61 復活号」として毎週土日に 1 往復する。 7 月から 9 月までの群馬デスティネーションキャンペーン期間中は D51 形、C57 形との重連運転や信越線(高崎 - 横川)での運行など多彩なイベントが予定されている。 (asahi.com = 6-6-11)

180 度のパノラマシートも 特急「あそぼーい!」公開

九州新幹線鹿児島ルートの全線開業を受けて JR 九州が阿蘇 - 宮地(熊本県阿蘇市)を 6 月 4 日から走らせる観光特急「あそぼーい!」が 28 日、北九州市門司区の九州鉄道記念館で一般公開された。

車体は、黒と白を基調にしたディーゼル車の 4 両編成(全席指定、定員 127 人)。 レトロ調の先代ディーゼル「あそ 1962」の老朽化もあって内外装とも一新した。 1、4 号車は 180 度見渡せるパノラマシートを備え、3 号車は親子づれが楽しめるよう絵本コーナーや、ままごとができそうな子ども部屋や小さな和室を設けた。 (asahi = 5-29-11)

高速逆走、女性の声で注意 新型カーナビ、トヨタ発売へ

「逆走のおそれがあります。」 高速道路を車が逆走したら、カーナビゲーションが女性の声と画面の文字で運転者に注意する。 トヨタ自動車やデンソーなどグループ 3 社がこんなカーナビを開発した。 系列販売店で 6 月から発売する。

全国の高速道路や一部の有料道路のインターチェンジやサービスエリアの入り口などで逆走した場合に注意喚起する。 新たな道路の開通から最短 7 日で地図情報が自動更新できるようになり、位置確認の精度もあがったことで実現した。 新機能付きのカーナビは 4 種類で 22 万 3,650 - 30 万 9,760 円(税込み)。 高速道路上での逆走は年間千件程度が確認されており、特に高齢者が目立つという。 (asahi = 5-28-11)

ボーイング新型機「787」、7 月 3 日に日本初飛来

米国の大手航空機メーカー、ボーイングの新型機「787」が、7 月 3 日に日本に初めて姿を見せる。 1 号機が 8 月にも全日本空輸に納入されるのを前に、空港での給油や整備体制を確認するため。 試験飛行中の相次ぐトラブルで納入が当初の予定より 3 年以上も遅れており、全日空は今秋にも客をのせたフライトを始めたい考えだ。

ボーイング日本法人と全日空が 26 日に発表した。 787 は、機体の半分を炭素繊維でつくり、軽量化して燃費を向上させた次世代機。 7 月 3 日に羽田空港に到着し、関西空港や広島空港との間を往復して、同 9 日に日本を離れる。 使用する機体は試験用だが、全日空向けの塗装をしている。 (asahi = 5-26-11)

関空拠点の格安航空、ブランド名は「Peach」

全日本空輸が中心になって設立し、関西空港を拠点に来年から運航する格安航空会社 (LCC) 「A & F・Aviation」は 24 日、ブランド名を「Peach (ピーチ)」にすると発表した。 かわいらしさや楽しさなどのイメージを込めたといい、ピンク色のロゴマークも明らかにした。

同社は日本初の本格的な LCC で、社名の「Peach・Aviation」への変更も発表した。 関西から来年 3 月に福岡、新千歳線、同 5 月にソウル(仁川)線に就航予定。 機内サービス有料化などコスト削減で大手の半額程度の運賃をめざす。 井上慎一社長は同日の会見で、「安全性と低価格でアジアなどから旅行者を呼び込み、関西経済の活性化に貢献していく」と語った。

東日本大震災後の外国人客の激減など足元の環境は厳しいが、関空側もアジアで台頭している LCC 誘致を成長戦略の柱の一つに位置づけ、LCC 専用のターミナル整備など受け入れ態勢づくりを進めている。 (asahi = 5-24-11)

トヨタ、プリウスのミニバン & ワゴン仕様発売

トヨタは、プリウスの燃費や環境性能、先進性を受け継ぎつつ、様々なシーンで活躍できるゆとりの室内空間を備えた新型車『プリウスα(アルファ)』を発売した。 同車は、プリウスよりボディを全長 4,615mm x 全幅 1,775mm x 全高 1,575mm に拡大することで、より広く快適な室内空間を実現。 乗る人の多様なライフスタイルに応えるため、2 列シート車(5 人乗り)と 3 列シート車(7 人乗り)の 2 タイプが用意されている。

パワートレインはプリウスと共通で、アトキンソンサイクルの 1.8 リッターエンジンを用いたハイブリッドシステムを搭載。 バッテリーは、5 人乗りはほかのトヨタ製ハイブリッド車と同じくニッケル水素電池だが、7 人乗りは車内空間確保のため、コンパクトなリチウムイオン電池を採用。 トヨタ初のリチウムイオン電池搭載車となっている。

またボディ形状はプリウスの「トライアングルシルエット」をさらに進化させたもので、CD 値 0.29 という優れた空力性能を実現。 プリウス由来のハイブリッドや軽量化ともあいまって、クラストップの 10・15 モード燃費 31.0km/L を実現している。 (asahi = 5-16-11)

全日空旅客数、初めて日航抜く 2010 年度

全日本空輸は 16 日、2010 年度の旅客数(国際、国内線合計)が、前年度比 2.3% 増の 4,305 万 9,622 人となったと発表した。 日本航空を約 113 万 6 千人上回った。 全日空が単年度で日航を上回るのは、日航が旧日本エアシステムと経営統合した 02 年度以来初めて。

全日空は成田、羽田空港の国際線発着枠が増えて、旅客増につながった。 不採算路線の撤退や機体の小型化を進めた日航の旅客数は、前年度比 12.5% 減の 4,192 万 3,452 人だった。 (asahi = 5-16-11)

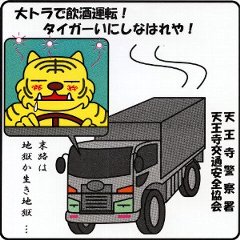

飲酒運転「タイガーいにしなはれ」 啓発ステッカー作成

「大トラで運転 タイガーいにしなはれや!」 飲酒運転防止を呼びかけようと、大阪府警天王寺署がユニークな啓発ステッカーをつくった。 天王寺動物園が近くにあるだけに、標語も「(懲役)もうこりゴリラ」と動物にちなんだ。 11 日始まった春の全国交通安全運動に合わせて 1 万枚を配る。

古典的なだじゃれのオンパレード。 さすがの大阪人でも苦笑いするしかないレベルだが、天王寺署の担当者は「飲酒運転はシャレにもなりません。」 (asahi = 5-12-11)

実写カーナビ 5 月下旬発売 パイオニア 車間距離も表示

パイオニアは 9 日、車載カメラでとらえた実写映像をカーナビに組み込んだ新製品を今月下旬に売り出すと発表した。 仮想現実(バーチャル)画面でない実写方式のカーナビは業界初。 前方の車との距離を示す機能などを付けて安全運転を促すという。

車のフロントガラスに付けたカメラで撮影し、カーナビ画面に取り込む仕組み。 映像を付属装置で解析し、信号で停止した時、赤から青への変化や前方の車の発進をとらえ、表示や効果音で知らせる。 高速道路を走行中、車線をまたぐと車線の色が変わり、「ふらつき運転」を警告する。

また、前方の車と自分の車との距離を推定して図や数字で示す。 車間距離が短くなると、注意喚起のマークが出る。 7 型画面の「AVIC VH09CS」の想定価格は税込み約 30 万円。 (大宮司聡、asahi = 5-9-11)

東北新幹線が全面復旧 青森 - 鹿児島、新幹線でつながる

東北新幹線が大型連休初日の 29 日、全面復旧した。 東京駅や仙台駅など沿線の各駅は、帰省客やボランティアに向かう人たちでにぎわった。

東北新幹線は 3 月 11 日の震災後、線路や架線に多数の被害が出て、全線で運転を見合わせた。 同月 15 日に東京 - 那須塩原(栃木県)から段階的に復旧。 この日、最後の仙台 - 一ノ関が運転を再開し、東京 - 新青森の全線がつながった。 新幹線は震災さえなければ、3 月 12 日に青森から鹿児島まで結ばれるはずだった。 48 日遅れで実現した。 (asahi = 4-29-11)

◇ ◇ ◇

東北新幹線の東京 - 仙台、1 日 44 往復に 25 日から

JR 東日本は 19 日、25 日から運転を再開する東北新幹線の東京 - 仙台の運転計画を発表した。 当面は「はやて」と「やまびこ」を 1 日に計 44 往復運行し、最速 2 時間 7 分で東京と仙台を結ぶ。 一部区間で徐行するため、これまでより 30 分ほど長くかかる。

25 日からは在来線の東北線仙台 - 一ノ関で臨時快速列車が 6 往復運転を開始。 新幹線と在来線を乗り継げば、最速 5 時間 37 分で東京 - 新青森がつながる。 「はやて」は全席指定で、23日午前11時から25〜28日分の指定席切符を発売する。 (asahi = 4-19-11)

◇ ◇ ◇

東北新幹線、30 日ごろ全線復旧見込み 一部区間は徐行

JR 東日本は 18 日、東北新幹線が 30 日ごろに全線で復旧できる見込みになったと発表した。 7 日深夜の余震で新たな被害を受け、5 月初めまでに復旧する予定で工事を進めていた。 最新の復旧スケジュールによると、余震後に再び運休した盛岡 - 一ノ関は 23 日に復旧。 福島 - 仙台は 25 日に復旧し、東京 - 仙台がつながる。 余震の被害が大きかった仙台 - 一ノ関も 30 日ごろに復旧できる見込み。

全線復旧に先んじて 25 日から在来線の東北線の仙台 - 一ノ関を臨時快速列車でつなぐ。 新幹線と在来線の快速を乗り継ぐと東京から新青森までつながることになる。 運転スケジュールなどは 19 日に発表予定だが、新幹線は一部区間で徐行するため、従来より時間がかかることになる。 在来線の常磐線も、福島第一原発事故の影響で被害調査ができていない四ツ倉 - 亘理以外の全区間が 17 日までに復旧。 東北線も 21 日に全線復旧の予定。 (asahi = 4-18-11)

◇ ◇ ◇

東北新幹線、4 月中にも全線で運転再開 国交省見込み

東日本大震災の影響で一部区間の不通が続いている東北新幹線について、国土交通省が早ければ 4 月中に全線で運転の再開を見込んでいることが分かった。 那須塩原駅(栃木)から北に向け、部分開業の区間を順次、広げていくとみられる。

JR 東日本は 22 日までに東京 - 那須塩原、盛岡 - 新青森で運転を再開した。 だが、那須塩原 - 盛岡では仙台駅の天井が落下したほか、高架橋の柱が損傷するなど約 940 カ所で被害が出た。 ただ、トンネルが崩落したり、高架橋が壊れたりするなどの深刻な被害はなく、国交省は比較的早期の運転再開が可能とみている。

大地震で被害を受けた新幹線の復旧では、走行中の列車が脱線した 2004 年の中越地震は 66 日、高架橋が崩れた 95 年の阪神大震災は 81 日と、全面復旧に 2 カ月以上かかった。 JR 東は「具体的な日取りは決まっていないが、一日も早い再開を目指して工事を進めている」としている。 (asahi = 3-23-11)

◇ ◇ ◇

東北新幹線、盛岡 - 新青森の運転再開 予定より 1 日早く

JR 東日本は 22 日、東日本大震災で不通となっていた東北新幹線のうち、盛岡 - 新青森の運転を再開した。 一番列車の「はやて 507 号」は盛岡を午前 11 時 20 分に出発。 新青森到着は午後 0 時 26 分を予定している。 同区間の運転再開は当初は 23 日の予定だったが、工事と安全確認が終わったため 1 日早めたという。 すべての列車が各駅停車で、運転本数は 22 日は上り 6 本、下り 7 本。 23 日からは上下とも 10 本を予定している。

東北新幹線は、東京 - 那須塩原が 15 日に運転を再開している。 残る区間の那須塩原 - 盛岡については、JR 東日本の調査で架線や高架橋の損傷などが約 940 カ所で見つかっており、復旧の見通しはたっていないという。

盛岡駅で一番列車に乗り込んだ川島等さん (56) は、北海道函館市から出稼ぎで岩手県大槌町の水産加工業者に勤めていた。 「住んでいた家がすべて流され、避難所にずっといた。 早く函館の自宅に戻りたい。」と疲れ切った表情で話した。 同県八幡平市安比高原にあるリゾートスキー場のレストラン従業員小椋ゆきさん (30) は「スキー場の営業ができず、仕事がなくなった。 当面は札幌の実家で過ごしたい。」と話した。 (asahi = 3-22-11)

青信号、歩みに合わせて自動延長 歩行者感知型を導入へ

青信号の点灯中に横断歩道を渡りきれない人がいると、「青」の時間を長くする - -。 そんな新しい信号システムの導入を愛知県警が検討している。 車王国の愛知で、お年寄りがゆとりを持って横断できるようにして、事故を防ぐのが狙いだ。 県警によると、このシステムは、横断歩道の両端に設置したカメラが横断中の人を感知すると、信号機と連動して「青」の点灯時間を長くする。 逆に、歩行者がいなければ青信号の時間を短くする仕組みだ。

カメラ 1 台で 15 メートルの範囲を感知できる。 交差点に 4 台のカメラを置き、費用は約 300 万円。 県警は、高齢者の往来が多い交差点 2 カ所を選んで設置し、効果を検証する。 新システムの導入は中部地方では初めてで、警察庁によると、昨年 3 月に岡山県内に初めて設置され、同 5 月には東京都内でも導入されたという。

交通事故死者に占める高齢者の割合は年々増え、愛知県内でも 2009 年、47% の 107 人を占めた。 うち 50 人は歩行中に事故に巻き込まれた。 県警交通管制課によると、お年寄りが徒歩で 10 秒間に進める距離は、若い世代に比べ約 2 メートル短い。 横断歩道を渡りきれずに車道に取り残されたり、急いで渡ろうとして転倒してけがをしたりするおそれがある。

県警は 6 月県議会に提出する補正予算案に盛り込む予定だ。 担当者は「愛知は自動車王国。 だからこそ、交通弱者にやさしいこの信号機を普及させたい。」と力を込める。 (久保田一道、asahi = 4-28-11)

震災直後の鉄道運転再開、どう判断 国交省、首都圏調査

東日本大震災の発生直後、首都圏のすべての鉄道が運転を見合わせ、多くの帰宅困難者が出た。 運転再開のタイミングは各社でまちまちで、主要駅や幹線道路に人があふれた。 判断はどこで分かれたのか。 震災から 1 カ月以上たち、ようやく国土交通省が調査に乗り出した。

■ 分かれ目は官房長官会見

自宅をめざす人が都心の主要駅に集中した 3 月 11 日夕。 鉄道各社と国交省は運転を再開できるタイミングをうかがっていた。 「再開すれば都内にとどまっている人を外に送り流せる。」 国交省鉄道局は当初、そう踏んでいた。 都心で震度 5 強を記録したが、首都圏で脱線や死傷者が出る事故はなかった。 国交省と鉄道会社のマニュアルでは、線路や設備に損傷がないか点検をした後、2 - 5 回の試運転を経て再開することになっていた。

だが、午後 5 時半過ぎ、枝野幸男官房長官が記者会見で「帰宅ではなく、職場など安全な場所で待機していただきたい」と呼びかけた。 これを機に鉄道各社の判断が二つに分かれた。 JR 東日本は午後 6 時 20 分、「安全確認ができない」として山手線や中央線など首都圏の全線を終日運休にすると発表。 新宿駅や渋谷駅には多くの人が残り、駅前の道路や他路線への連絡通路にあふれた。

JR 東の清野智社長は「(一部再開して)運転本数を減らして動かすと、かえって駅が大混乱になる」と釈明するが、国交省は「(多くの路線に乗り換えられる)山手線が再開されなかったのは誤算」と残念がる。 東武鉄道、京成電鉄、京急電鉄も 11 日は運転再開しなかった。 いずれも路線は複数の都県にまたがり、長い。

一方、午後 8 時 40 分には東京メトロが銀座線の運転を再開した。 点検区間が短く、ターミナル駅である渋谷駅で混乱を防ぐための警備態勢も整ったためだ。 同時に都営地下鉄大江戸線も動き始めた。 ところが、銀座線では渋谷駅で山手線などが運転再開していなかったため、乗客が殺到。 警備要員も足りず、運転を何度も止める混乱がその後も続いた。

午後 10 時ごろからは西武鉄道や京王電鉄、東急電鉄が点検を終えて次々と運転を再開。 メトロと東急が調整し、半蔵門線と東急田園都市線の乗り入れも始まった。 メトロなど多くは終夜運転をし、帰宅困難者は次第に減っていった。 ある私鉄の担当者は「JR が早々と運転打ち切りを決め、帰宅困難者があふれた。 我々はなんとしても動かさないといけない状況だった。」と話す。

■ 「情報の一元化必要」

幹線道路では、鉄道をあきらめた人たちが徒歩で自宅をめざし、女性や子供、高齢者らが深夜まで長時間の移動を強いられた。 国交省は「今後予想される首都圏直下型地震では、線路そのものが損傷を受けたり、火災が起きたりする可能性もある。 今回以上の混乱になるだろう。」とみる。

震災直後、国交省や鉄道各社をつなぐ鉄道電話などのネットワークは生きていたが、携帯電話や固定電話が通信規制などでつながらなくなった。 国交省に各社からの連絡がまったく入らない時間帯もあり、同省は各社の輸送指令室に職員を派遣し情報収集する事態に。 一斉に運転中止した際のマニュアルは整備されていたが、同省の担当者は「どの路線からどう再開すればよいか、マニュアルでは解決できなかった」と話す。

11 日中に運転再開した私鉄の担当者は「想定を超える混乱の中で、まず自社路線を少しでも再開することで精いっぱいだった」と話す。 その上で、「運転再開のタイミングを各社で合わせるなど、首都圏全体の鉄道網をどう動かすかという視点に立った情報交換が必要だ」と指摘する。

震災時の鉄道利用者の被害を研究する中央大の鳥海重喜助教(情報工学)は「各社の情報を一元的に集めるセンターをつくり、時間帯などのシミュレーションに基づいて混乱が少なくなる運行再開方法を通達する仕組みができないか」と提案する。 相互乗り入れする会社同士だけでなく、JR と私鉄など競合する路線でも運転を調整すれば、一方に乗客が集中することもなくなる。

駅や道路が混雑しないよう自治体や警察との連携も不可欠だ。 一般車の幹線道路への流入を規制してバスをスムーズに通らせたり、出張者など首都圏の鉄道に詳しくない人を避難場所に誘導したりする工夫も必要になる。

同省は今月 20 日、今後予想される震災時に、どう運転再開するかを鉄道各社と話し合う協議会を立ち上げた。 乗客への情報提供や点検に要した時間を各社から聞き取り、5 月中に結果をとりまとめて各社と共有する。 震災から 1 カ月以上過ぎたが、同省は「計画停電や余震への対応に追われ、鉄道各社の当日の動きでわかっていないことは多い」と検証の遅れを認めた。 (永田工、宮嶋加菜子、asahi = 4-23-11)