日本製品の需要が中国で増加 = グローバル・シンクタンク・サミット

中国国際経済交流センターが主催する「第 2 回グローバル・シンクタンク・サミット」が 25 日から 26 日まで北京で開かれた。 「グローバル経済ガバナンス : 共通の責任」をテーマとする同サミットで、キャノングローバル戦略研究所研究主幹の瀬口清之氏は、「日本製品の需要が中国で増加している。 日本国内では需要不足となっており、私たちは中国の市場拡大の力に頼りたいと考えている」述べた。 中国網日本語版(チャイナネット)が報じた。

日本企業にとって中国はもっとも重要で、重視している投資先である。 2009 年第 3 四半期と第 4 四半期頃、中国は急成長するまでに完全に回復した。 そのほか、主要都市の所得水準も上昇し、2007 年の蘇州、無錫、深センの 1 人当たり GDP は 1 万ドルを超えた。 1 人当たり GDP が 1 万ドルを超えた中国の一部地域では消費形態が変化している。

ある日本の研究所の調査によると、1 人当たり GDP が 1 万ドル以上の都市で、以前は日本製品に対する関心がなかったが、1 万ドルに達してからテレビ購入時はソニーやシャープ、粉ミルク購入時は日本メーカーのものを選ぶようになっている。 さらに日本料理店に食事に行くなどの変化も見られる。 これは 2007 年の蘇州、無錫、深センの変化である。 08 年は広州と上海、09 年は北京と大連、今年は天津、沿海地区以外では武漢、瀋陽、長沙などの内陸都市も 1 万ドルを超えた。

これらの変化は日本企業にとって非常に重要である。 07 - 09 年の緊縮財政の所得水準への影響はほとんどなかったが 09 年秋冬以降、中国の内需が拡大するという大きな変化があった。 そのため、日本企業の投資環境の面で、中国の魅力は急激に変化したと言える。

中国メーカーは変速機の導入など、高い技術を要する際は日本の技術を用いる。 経営管理、小売、流通などの業務は中国のデパート、家電会社、コンビニエンスストアにもあり、これらの企業が高いサービスを提供するには日本企業と協力する必要がある。 そのため、今後、日本企業や日本の需要は増加し続けると見込むことができる。

この変化は統計にも現れ、日本製品の需要は中国で増加している。 07 年から 08 年の中国の対日貿易赤字は 300 億ドルだった。 これは日本の対中貿易黒字である。 中国に変化が現れてから、今年は日本で巨大地震が起きたものの、1 - 5 月の貿易黒字額は昨年を上回っている。

日本国内では需要不足となっており、中国の側から言うと、日本の中国関連業務は中国の技術向上を助け、ウィンウィンの関係だ。 中国の発展は日本の発展を促し、日本の発展は中国の発展を促すことができる。 (サーチナ = 6-27-11)

中国で設立の車部品メーカーに出資 産革機構が経営参画

官民ファンドの産業革新機構は 14 日、中小企業が中国で共同で設立した自動車部品メーカーの経営に参画すると発表した。 同社の増資に応じ、15 億円を投じて株式の過半数を取得して経営陣を派遣。 新たな顧客の開拓を目指す。

共同会社は、トヨタ自動車系の部品大手デンソーと取引がある中小企業 12 社が 2008 年に設立した「衆智達汽車部件有限公司(江蘇省)」。 各社が得意な技術を持ち寄り、多様な部品を生産できるのが売りだが、デンソー向けの取引が大部分を占める。

機構は経営トップや社外取締役を送り込み、生産工程の見直しや営業力の強化で、欧米メーカーなどへの新規取引拡大を目指す。 将来はタイやインドへの進出も視野に入れる。 (asahi = 6-14-11)

パナソニック電工、中国の照明事業拡大 LED 軸に

パナソニック電工は 9 日、国際照明展覧会が開かれている中国広州市で記者会見し、LED を軸に中国の照明事業を強化する計画を明らかにした。 環境負荷が小さい LED の普及をにらみ、パナソニックグループ全体で 2015 年度の照明事業の売り上げを、09 年度の 5 倍超の 30 億元(約 370 億円)に引き上げる。

中国政府の環境政策や省エネに伴う需要増を背景に「LED に大きくかじを切る。(パナソニック電工の松蔭邦彰専務)」 パナソニックグループの中国の照明事業の売り上げに占める LED の比率を、15 年度までに 60% 以上に拡大。 2,500 店ある専売店も倍増させ、内陸部を含む中小都市にも展開する。

同社は、中国の照明器具市場が今後も年 10% 以上伸びると予測。とりわけ LED については、中国政府が補助金支給や規格整備を進めており、現在 1 割程度の LED 比率が 15 年には 5 割を超えるとみている。 (広州 = 林望、asahi = 6-9-11)

丹羽中国大使、山東省に直行 食品輸入規制緩和を念押し

丹羽宇一郎駐中国大使は 27 日までの 4 日間、山東省を訪問、省トップの姜異康書記や姜大明省長らに会い、東日本大震災に伴う原発事故後に中国が実施している日本産食品の輸入規制の緩和など、「日中韓サミット」の「成果」の実行を念押しした。

温家宝(ウェン・チアパオ)首相の訪日に併せて帰国していた丹羽大使はサミット後、東京から山東省へ直行。 25 日の姜書記との会談時には、東京の放射線量が北京、上海並みの水準であることや日本政府の情報の透明度を高める努力を説明し、温首相が首脳会談で言及した「規制緩和」の実行を求めた。

姜書記も東京からの直行を「山東省重視のあらわれ」と持ち上げ、「中央政府の指示に従って緩和する」と応じた。 また、同省代表団が日本企業向け投資説明会を開くため、大震災当日に東京に滞在中だったことを披露。 日本への観光を含む経済面で力を強める方針を示した。 (asahi = 5-27-11)

◇ ◇ ◇

中国に届かぬ調味料、日本用食品ピンチ 放射能証明が壁

東京電力福島第一原子力発電所の事故で中国政府が放射性物質の検査書類を求めるようになり、日本で生産された調味料などの食品が中国に輸出しにくくなっている。 中国では日本向け食品がつくられており、隠し味は日本の調味料。 食品会社は日中両政府に一刻も早い解決を求めている。

ホワイトフーズ(香川県綾川町)は、広東省珠海市の工場で油揚げなどの大豆製品や納豆をつくっている。 同社によると、4 月 13、20 日に、しょうゆ、うまみ調味料などを積んだ船が神戸港を出て、それぞれ 10 日ほどで珠海に到着したが、現地の港の倉庫に留め置かれているという。

中国政府は 4 月 8 日、東京、福島、千葉など 12 都県産の食品の禁輸を決めるとともに、ほかの地域産でも輸入にあたって「異常なし」を示す日本政府の証明書などの添付を求める規制を始めた。 突然の規制で日本政府に証明書の用意がなく、それ以降、日本から震災以降に生産した食品をほぼ輸出できなくなった。

ホワイトフーズは日本で放射性物質の検査を受けた後、地元の商工会議所などのサインで代替した書類を添えて出荷した。 ところが、中国側が「日本政府」にこだわり、拒絶している状況だ。

同社の珠海工場はカップ麺やレトルト食品の具材になる「味付き乾燥油揚げ」や「おこげ」などをつくり、日本の大手食品会社向けに輸出している。 味の決め手となるしょうゆなどの調味料は日本産だ。 中国内でも人気が出てきた納豆の場合、大豆は現地調達し、たれ、からしの小袋は日本から輸入する。

西尾拓社長は「在庫がなくなれば生産できなくなる。 食品会社は中小企業が多く、検査に加えて代替品を探すとなると費用もかさむ」と訴える。 日本で調合したスパイスが届かず、困っている会社もあるという。 北京の日本大使館によると、日本政府は証明書を発行しておらず、同社以外の食品も基本的に日本からは輸出できていない。 中国政府に対して書類の簡素化を含む規制の改善を求め、協議を続けている。 (北京 = 吉岡桂子、asahi = 5-4-11)

◇ ◇ ◇

中国が輸入禁止地域拡大 東京、長野など 12 都県対象に

福島第一原発の事故を受けて、中国の国家品質監督検査検疫総局は 8 日夜、日本製食品などの輸入禁止対象地をこれまでの福島、栃木など 5 県に、東京、長野、山形、宮城、新潟、山梨、埼玉を新たに加えた 12 都県に拡大すると発表した。 品目も、乳製品、野菜とその製品、果物、水産物だけでなく、食品全体と飼料に拡大した。

同局は「事故が食品と農産物の安全に与える影響の範囲とレベルが一段と深刻になり、世界の多くの国々が対策を強化しているため」と説明している。 (北京 = 吉岡桂子、asahi = 4-9-11)

◇ ◇ ◇

中国、日本からの一部食品・農産物の輸入禁止を発表

[北京] 中国は 25 日、福島原子力発電所事故を受けて、日本からの一部食品・農産物の輸入を禁止すると発表した。 輸入禁止の対象は、日本 5 県が生産する乳製品・水産物・野菜・果物。 中国当局はまた、これら 5 県およびそれ以外の地域が生産する、今回の禁止対象外の食品についても、放射能検査を強化するとしている。 (ロイター = 3-25-11)

◇ ◇ ◇

日本製品「購入しない」 31% 中国紙調査 放射線懸念

【瀋陽 = 西村大輔】 中国・瀋陽の地元紙「時代商報」が行ったアンケートによると、今後も日本製品を購入し続けるかとの問いに対し、「購入しない」が 31% にのぼり、「購入する」の 26% を上回った。 購入しない理由として、「放射線の影響を恐れる」と答えた人が 44% にのぼり最も多かった。

アンケートはメールや面接などの方式で市民 1 千人に対して行い、893 人が回答した。 それによると、現在、自動車やカメラ、家電など何らかの日本製品を使っていると答えた人は 92%。 今後購入しない理由として 2 番目に多かったのは「アフターサービスが心配」で 23%、「価格が高騰しそう」が 16% で続いた。 (asahi = 3-30-11)

日本アニメフェス、中国で 6 月開催 映画・テレビも紹介

外務省は 25 日、日中の交流事業の一環として、日本映画やテレビ番組、アニメを紹介する「映画、テレビ週間」や「日本アニメ・フェスティバル」を 6 月から中国で開催すると発表した。 6 月 8 日に北京で開かれる開幕式には、自民党の麻生太郎元首相を政府特使として派遣する予定。 一連の事業は昨年 5 月の日中首脳会談で温家宝首相が提案、国民感情の改善に向けた取り組みとして両国政府が準備してきた。 (asahi = 5-25-11)

JTB、中国人向けの海外旅行参入へ 温首相が許可方針

中国の温家宝(ウェン・チアパオ)首相は 22 日の日中首脳会談で、日本の旅行会社が中国人向けに海外旅行業務を展開することを認める方針を表明した。 JTB が許可を得る見通しで、成長著しい中国市場で業務を拡大させる転機となりそうだ。

温首相は同日、「中国政府は、一つの日本の旅行会社が、中国国民の外国観光業務に携わることを許可した」と述べた。 昨年 9 月に外資規制の緩和に向けて各国の旅行会社から申請を受け付け、17 社が応募。 日本では JTB が申請した。 JTB は正式に許可を得た後に、現地法人を通じて中国人向けの海外旅行業務を始めるとみられる。

これまで、中国人向けの海外旅行業務は中国の旅行会社しか取り扱いができなかった。 訪日旅行は中国の旅行会社がツアーを企画し、日本の旅行会社は宿泊や交通の手配を請け負う形をとっている。 (asahi = 5-22-11)

中国の水産物輸出、震災影響で急増 3 月は 6 割増

中国からの貝や養殖魚など水産物の輸出が、東日本大震災をきっかけに急増している。 3 月は前年同月より 63.8% 多い 12.8 億ドルで、このうち日本向けは 46.8% 増えた。 国営新華社通信が 19 日、農業省の調べとして伝えた。

日本の東北地方の水産業が被災して日本内外への供給力が落ちたほか、東京電力福島第一原子力発電所の事故で日本産品の安全性に対する懸念が欧米などで高まり、中国産が好まれた、と分析している。 3 月の米国向けは 42.5%、欧州向けは 77.3%、韓国向けは 60.2% それぞれ増えた。 (北京 = 吉岡桂子、asahi = 5-19-11)

ファミマ、中国事業を拡大へ 2020 年までに 8 千店

コンビニエンスストア大手のファミリーマートは 11 日、中国での店舗数を 2020 年に今の約 13 倍の 8 千店に増やすと発表した。 中国を含めた世界の店舗数は同年までに今の約 2.2 倍の 4 万店を目標にする。 国内から、成長するアジアへと投資を振り向ける。

中国事業は台湾ファミリーマート、台湾の食品大手頂新グループとの合弁会社が担う。 今は上海などに約 600 店を出しているが、今年度内に成都と杭州、12 年度には北京に進出するなど出店を広げ、20 年には 24 都市に広げる。 総投資額は約 400 億円を見込む。 韓国やタイ、ベトナムなどへの出店も増やす。 8,304 店ある国内店舗は今後 10 年で 3 千店ほどの増加にとどまる見通し。 全世界で国内店の比率は 20 年で 3 割弱になる。 (asahi = 5-11-11)

キティ、中国にテーマパーク 浙江省に 14 年開業

サンリオの人気キャラクターをテーマにした「ハローキティパーク(仮称)」が、中国浙江省の杭州郊外に建設されることが 8 日明らかになった。 「キティ」は中国でも若い女性らに人気で、長江デルタの観光拠点の一つとして 2014 年に開業する。

浙江銀潤リゾート開発が投資をして建設・運営主体となり、サンリオが企画やデザインを担う。 屋外型で面積は約 9.5 万平方メートル。 中国人観光客にも人気のサンリオピューロランド(屋内型、東京都多摩市)の約 4.5 倍の規模で、周囲にホテルやレストランも整備される。 投資額は約 15 億元(約 187 億円)、年 100 万人の入場者、2 億元(約 25 億円)の売り上げを見込む。

サンリオの専門店は中国で約 100 店舗まで増えており、銀潤リゾート開発が人気に目を付けた。 15 年開業予定の上海ディズニーランドと並ぶ観光施設とする意向で、浙江省の第 12 次 5 カ年計画の重要観光プロジェクトにもなっているという。 (上海 = 奥寺淳、asahi = 5-8-11)

中国で日本車苦戦 震災響きトヨタは 4 月前年比 23% 減

世界最大の自動車市場である中国で日系メーカーが苦戦を強いられている。 トヨタ自動車が 6 日明らかにした 4 月の中国での新車販売台数は、前年同月より 23.5% 少ない 4 万 8,700 台だった。 東日本大震災の影響で、日本からの部品の供給が滞ったことによる減産が響いた。 日産自動車は 4 月の乗用車販売が 1.8%、ホンダは 22% それぞれ減った。

各社とも残業や休日の稼働を取りやめるなどして減産を続けており、5 月はさらに落ち込む恐れがある。 日産自動車の広報担当者は「5 月も部品の確証はなく、2 週間ごとに生産計画を立てている。 今年売り出した新型サニーの人気も上々で扱いたい販売店も多いだけに、残念だ。」と話した。 (吉岡桂子、asahi = 5-6-11)

中国を避けている日本製造業の海外移転 = 中国政府は呼び込みに尽力せよ - 中国

2011 年 4 月 29 日、中国社会科学院日本研究所の馮昭奎(フォン・ジャオクイ)研究員はブログで記事「日本の生産移転、中国を回避させてはならない」を掲載した。 以下はその内容。

東日本大震災の影響を受け、日本製造業の海外移転の動きが鮮明化しつつある。 報道によると、マレーシア、インドネシア、台湾など中国の周辺国が目的地になるという。 日本製品にとって最大の海外市場である中国を回避する動きが広まっていることは注目に値する。

市場を考えれば、中国こそが生産移転の最有力候補となるはずだ。 しかし、技術流出を恐れた日本企業は中国を避けた新たな産業構造を摸索している。 中国市場を失うわけにはいかないため、中国周辺国がその対象となった。

日本の現代工業は世界に冠たるレベルにある。 もしその産業を導入できれば、中国の産業構造転換を推進する有利な条件となるだろう。 中国は苦境に立たされている日本企業に安全と生産環境を約束し、また中国市場の重要性を説くことで、中国への生産移転を推進させるべきだ。 また日本への直接投資を増やし、日本の中小企業買収を加速させることも必要だ。 (Record China = 5-1-11)

新日鉄、中国大手と合弁設立へ ブリキ板工場を計画

新日本製鉄は 22 日、中国鉄鋼大手の武漢鋼鉄と折半出資の合弁会社を中国・武漢市につくり、缶詰に使われるブリキ板の工場を新設すると発表した。 投資総額は 240 億円。 工場は 2013 年夏の稼働をめざし、ブリキの生産能力は年 20 万トン。 同じ構内の武漢鋼鉄の製鉄所から原料の鋼材を受け取る。 新日鉄は、中国のブリキ需要(09 年 232 万トン)が 15 年には 350 万トン前後になると予想する。

武漢鋼鉄は 1958 年に設立され、09 年の粗鋼生産量は世界 4 位。 新日鉄が出資する海外のブリキ製造拠点はインドネシア、タイ、中国・広州市に次いで 4 カ所目になる。 (asahi = 4-23-11)

原発事故、北京で説明会 日本政府、上海でも開催へ

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故について、日本政府が 21 日、北京で説明会を開き、原子力安全基盤機構の佐藤達夫理事が現状とその影響について、中国政府や企業、メディアの関係者に伝えた。

原発事故への関心や懸念が海外でも日増しに高まるなか、日本政府に対して迅速で正確な情報の公開を求める声が強まっている。 これを受けて、誤解に基づいた「風評被害」を避けるためにも、日本政府は欧米を含めて各地で同様の説明会を開くことを決めている。

説明会には中国人が 58 人、現地の日本人 77 人が参加。 佐藤氏は原発の現状や対策、農産品や港湾への放射能の影響などについて説明した。 中国側からは、汚染水の排出にあたって、周辺国への事前の告知の有無や経済賠償の可能性、中国政府との連絡体制などについて質問が出た。

状況が刻々と変わるなか説明内容と報道に時間差が生じるおそれがあるなどとして、メディアに対しては録音や佐藤氏の発言の直接的な引用を禁じる前提で開催した。 22 日は上海で開く。 (上海 = 吉岡桂子、asahi = 4-21-11)

伊藤忠、中国政府出資の複合企業体と包括提携

伊藤忠商事は 21 日、中国政府が 100% 出資する同国最大級の複合企業体「中国中信集団公司 (CITIC)」と包括戦略提携を結んだと発表した。 CITIC は金融や資源開発、不動産など幅広い分野で事業を展開。 伊藤忠は重要市場として位置づける中国で、双方の信用力やノウハウなどを持ち寄り、相乗効果を狙うという。

提携の成果の第 1 弾は、香港にある CITIC 傘下の金融事業会社への参画。 25% を出資して人材も送り込み、中国の優良企業に投融資を進め、収益を上げていくという。 (asahi = 4-21-11)

中国が燃料油 2 万トンを無償提供 水・手袋も

【瀋陽 = 西村大輔】 中国の新華社通信などによると、東日本大震災を受けて中国が日本に無償提供するガソリン 1 万トンとディーゼル油 1 万トンを積んだ輸送船が 29 日、遼寧省大連の港から出港した。

ガソリンは広島県江田島市に、ディーゼル油は愛媛県今治市に送る予定で、総額 1 億 5 千万元(約 19 億円)相当。 早ければ 4 月 1 日ごろには日本に届くという。 国有企業の中国石油天然ガスグループ傘下の大連石化が 15 日から、中国政府の指示を受けて生産していた。 また、ミネラルウオーター 6 万本、ゴム手袋 325 万枚の計 96 トンの支援物資も 28 日に北京の空港から成田空港に空輸されたという。 (asahi = 3-29-11)

省エネ排水処理でアジア攻略 帝人、余剰汚泥 9 割カット

帝人は、独自の省エネ型下水・排水処理装置で中国を中心としたアジア事業を強化する。 従来の微生物を用いた活性汚泥法よりも汚泥の発生抑制や温室効果ガス削減につながることを売り物に、4 月には中国・上海に駐在職員を置き民需を中心に営業を本格化するほか、江蘇省宣興市では同技術を用いた農村集落排水処理実証試験を 4 月から開始する。

同社はこれまで、中国などでは日量処理能力 1,000 トン程度の処理が可能な小型装置の納入実績があるが、特に中国では排水処理施設が整備される中で、余剰汚泥処理の問題が顕在化している。 このため、当面は比較的導入しやすい日量 5,000 トン程度の中規模クラスの省エネ型装置を普及させたい考え。 中国以外でも、タイやインドなど今後需要が増加する地域の情報収集も進める。

宣興市の実証試験設備は、上下水道を管理・運営する同市水務建設投資と提携して運営する。 処理能力は日量約 50 トン。 同市は農村部の集落排水からの汚染排水が流入するなどで水質汚染が深刻化しており、中国政府が進めている農村部の環境改善方針を受けて集落排水処理施設の新設を計画していることの一環。 帝人はこの設備をモデルとして、他の地域にも売り込みたい考え。

活性汚泥法と呼ぶ微生物を用いた排水処理技術は国内外で広く普及しているが、余剰汚泥が発生し、その処理コストがかかったり、コントロールも難しい。 また、曝気(ばっき)槽や最終沈殿池などを設置する広いスペースを確保するという課題があった。

これに対し、帝人が開発した「MSABP」と呼ぶ装置は、微生物で処理するが、曝気槽を 10 - 12 段に分け、排水の流れを一方通行で通過させる。 汚れの度合いが高い入り口付近の槽ではバクテリア類による処理を行い、その先の槽に進むとツリガネムシなどの原生生物類やミジンコなどの後生生物類による処理が進み、最終的に余剰汚泥がほとんど発生せずに処理水として排出される。

この結果、余剰汚泥を 9 割程度カットできるため、処理費用も大幅に削減できるほか、処理設備も省スペース化と省エネ化が図れることで、温室効果ガス排出量は従来方式に比べ 10% 近く削減することができるとしている。 また、曝気槽内にある微生物固定に使う繊維は交換が不要などメンテナンス面でも人手がかからない。

帝人では「将来的には施設の建設から運営まで一括で引き受けるビジネスまで受注できるようにしたい(坂井志郎・WPT 事業推進班長)」と意気込む。 (那須慎一、フジサンケイ ビジネスアイ = 3-28-11)

日本船、中国で貨物下ろせず 放射線量異常の指摘うけ

【北京 = 吉岡桂子】 中国国家品質監督検査検疫総局から福建省アモイ港で放射線量の異常を指摘された商船三井の船が、貨物を下ろさずに神戸港へ向けて引き返していたことが 28 日、分かった。 東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故を受けて、中国は各地の空港や港で、機体、貨物や人に対して放射線量の検査を強めており、今後も同様の混乱が続きそうだ。

この船は 17 日に東京港を出発し、21 日にアモイ港に到着。 22 日に乗船して検査した地元当局から放射線量の異常を指摘された。 同社によると、現地での洗浄や第三者機関による検査が認められなかったため、27 日に日本へ引き返す決断をし、出港した。

中国国営新華社通信は 27 日「船は自発的に引き返した」とし、同港や同市の空気に異常は生じなかった、と伝えた。 16 日に遼寧省大連空港で全日空の貨物機が同様の指摘を受けて日本に引き返した際も「自発的」と報じられた。

ただ、日本の関係者によると中国の基準や対応が不透明でもあり、機材の運用などから引き返さざるを得ない状況だという。 物流の停滞で部品の到着が遅れ、中国に工場を構える日系などの自動車や電機の生産に対する影響が懸念されている。 (asahi = 3-28-11)

◇ ◇ ◇

東京からの船に「放射線異常」 中国・アモイの地元当局

【北京 = 吉岡桂子】 中国国家品質監督検査検疫総局(国家質検総局)は 25 日、東京港からアモイ港に 21 日に着いた商船三井の船で放射線量の異常を検知した、と発表した。 地元当局者が 22 日に乗船して検査、「一層の処置を進めている」としているが、詳細は明らかにしていない。

同船は米オークランドから 17 日に東京に入港し、同日午後にアモイに向けて出港した。 関係者によると、地元当局は船体や船員の靴を検査したといい、同船は再検査をアモイ港の沖合で待っている。 福島第一原子力発電所の事故を受けて、中国政府は各地の港や空港で日本から到着した貨物や人に対して放射能の検査を強化している。 ただ、基準がはっきりしないため、日本政府は検査の法的な根拠や基準値を明確に示すよう要請している。

中国の一部の空港では日本からの航空機をターミナルビルに直接着かせず、離れた場所に駐機させている。 16 日には成田空港から大連空港に到着した電子部品などを積んだ全日空の貨物機が放射線量の異常を指摘され、貨物を下ろさないまま日本へ引き返した。 (asahi = 3-25-11)

◇ ◇ ◇

「訪中の日本人 2 人から放射線」 現地の病院で処置

【上海 = 奥寺淳】中国の国家品質監督検査検疫総局は 25 日、成田空港から 23 日に中国江蘇省無錫に到着した日本人 2 人から「基準を大幅に超える放射線が検出され、病院で処置を受けた」と発表した。 病院によると、2 人の体調に異常はなかったとしている。

同省の放射能汚染処理・治療機関に指定された蘇州医学大付属第2医院によると、無錫空港の検疫で放射線が検出されたとされる 2 人は 23 日午後 10 時半ごろ、無錫市の衛生当局員に付き添われ、同医院の救急センターに来た。 全身を洗浄し、衣服や手荷物の放射線除去の処置を受け、約 2 時間後に病院を出た。 2 人のうち 1 人は来院時、病院側が「正常」とする値の 30 倍近い毎時 6 マイクロシーベルトが検出されたという。

東日本大震災発生後、中国を訪れた日本人から放射線が検出されたと報じられたのは初めて。 2 人はともに年配のツアー客で、うち 1 人は旅行前に CT スキャンを受けていたとの情報もある。 国営中国中央テレビなどによると、2 人は長野県と埼玉県の住民で、東日本大震災の発生後も両県を離れていなかったという。 (asahi = 3-25-11)

◇ ◇ ◇

全日空貨物機が一時、基準超える放射線量 中国大連から引き返す

24 日の中国国営新華社通信によると、中国遼寧省の検疫当局者は 23 日、大連空港に 16 日に着陸した全日空の貨物機のコンテナから大連の安全基準値(0.1 マイクロシーベルト)を超える 2.2 マイクロシーベルトの放射線量を検出していたと明らかにした。 検疫当局は直ちに関係機関に通報、対応を検討していたが、同機は約 3 時間後に当局の決定を待たずに全日空側の判断で引き返した。

検疫当局は「当局が荷降ろしを拒否したとの一部報道は事実に反する」と強調した。 全日空大連支店によると、同貨物機は電子部品などを積んでおり、成田空港へ引き返した。 17 日以降の便では基準値を超える放射線は検出されず、大連空港で荷降ろしできている。 (kyodo = 3-24-11)

中国の企業集団、厚木の自動車部品会社の筆頭株主に

ベンチャーファンドの日本アジア投資は 22 日、保有している自動車内外装部品会社「イクヨ(神奈川県厚木市)」の株の大半を、中国の企業グループに売却すると発表した。 日本アジア投資は傘下のファンドも含めて 34.43% を保有する筆頭株主だったが、このうち 29.98% 分を売却する。 売却額は公表していない。 イクヨは自動車の内外装に使う樹脂製品などを生産している。 (asahi = 3-22-11)

中国、日本産食品に独自の放射能検査

東日本大震災による福島第一原発の事故を受けて、中国の国家品質監督検査検疫総局(国家質検総局)は日本から輸入する食品について、放射能に汚染されているかどうかを独自に検査するよう、各地の検査検疫当局に指示した。 国営新華社通信が 21 日、伝えた。

中国では、放射能汚染に対する消費者の不安が、日本産というだけで具体的な生産地とは関係なく高まっている。 中国で人気の日本産粉ミルクでも輸入済みのものを買い急ぐ人が増え、ネット販売などで売り切れが続出している。 これとは別に、港や空港で輸入貨物全般に対して放射性物質の検査を始めており、物流に影響が出始めている。

一方、台湾行政院の衛生署は、日本産食品に対する検査を 20 日から厳格化した。 (北京、台北、asahi = 3-21-11)

対中直接投資、2 月は 32% 増 サービス業など活発

【北京 = 高橋哲史】 中国商務省は 16 日までに、2 月の海外から中国への直接投資額(実行ベース)が前年同月比 32.2% 増の 78 億ドル(約 6,300 億円)になったと発表した。 中国の内需拡大を見込んで、サービス業を中心に外資の活発な投資が続いている。 (nikkei = 3-16-11)

日産自が中国生産を倍増へ マレーシアで現地大手と提携

日産自動車がアジアで生産を増やす。 中国では工場増設などで今の倍の年間 200 万台に伸ばし、東南アジアでは現地企業との提携などを検討する。 日産の 2010 年の中国での販売台数は前年比 35% 増の 102 万台に伸び、全世界での年間販売台数 408 万台の 4 分の 1 を占めた。 いまや、米国の 90 万台、日本の 64 万台を上回り、世界最大の販売先になっている。

中国の自動車市場は年間 1,800 万台といわれる。 日産は近い将来に 2 千万台まで伸びるとみて、「中国市場での販売シェア 10%」を掲げ、生産・販売を年間 200 万台まで引き上げる。 日産は中国では 3 カ所で生産している。 10 年 9 月に中国中部の河南省鄭州で工場を拡張し、12 年までに南部の広東省広州でも工場を拡張することを決めている。

これでも生産能力は 120 万台にとどまり、200 万台には届かない。 工場をさらに拡張するほか、新工場建設に踏み切る可能性もある。

東南アジアでは、マレーシアで現地大手の政府系自動車メーカー「プロトン」と業務提携する方向で協議に入った。 日産がプロトンに生産技術や小型車の設計技術を供与することなどを検討する。 日産はすでにマレーシアで小型車を組み立てている。 提携は、プロトン向けの車と部品を共通化して生産費用を下げる利点がある。

日産は、東南アジアではタイを低価格車の生産拠点と位置づけ、周辺国のほか、日本などへの輸出基地としている。 小型車「マーチ」や小型トラックを年間 20 万台規模で生産しているが、好調な販売に追いつかない状況だ。 このため、今後は小型トラックを三菱自動車に生産委託し、余った設備で小型車の生産を増やす。 加えて、東南アジア域内でさらなる工場拡張も検討している。 (江渕崇、西村宏治、asahi = 3-6-11)

30 センチ離れると「青森」だ 中国、商標登録無効に

中国で、青森と似た「青ミァオ(チンミァオ=ミァオは森の木がそれぞれ水)」の文字とリンゴのマークを組みあわせた商標が登録される寸前、青森県の異議申し立てで無効となった。 県が 25 日明らかにした。 中国の商標局は「『青ミャオ』の文字を 30 センチ離れて見ると『青森』に読める」との県の主張を受け入れ、「消費者が産地を誤認し、社会に良くない影響を与える」と認めた。

新疆ウイグル自治区の果物商が 2005 年に出願した。 「水」が三つの「ミァオ」は中国語で「広い水面」を意味し、「青ミァオ」は青く広い水面をイメージした造語という。 08 年 3 月になって東京都内の特許法律事務所が出願に気づいた。 県側は「青森と勘違いされる」、「青森は日本の著名なリンゴ産地」などと訴えた。 中国商標局は昨年 12 月、商標を無効と裁定し、今月に入ってホームページで公表した。

県によると、青森産リンゴは 08 年、中国に 308 トン(約 1 億 2 千万円分)が輸出され、1 個 2 千円の「世界一」などがブランド品になっている。 津島正春・総合販売戦略課長は「中国で青森の名はブランド。 業者も似た名前でイメージを上げたかったのかもしれないが、異議が通ってよかった。」と話している。

中国の商標法では、広く知られている外国の地名は登録できないとされ、かつて広州市の企業が「青森」の商標登録を出願した際も、県の異議申し立てで認められなかった。 今回は類似文字でも同じ判断になるかが焦点だった。

日本貿易振興機構によると、昨年 3 月時点で日本の 26 府県と似た名称が中国国内で商標として出願されていたという。 同機構は「気付かずに登録されてしまうと、日本の自治体が、いざ中国で地場産品を売ろうとするときに思わぬ障害になる。 監視などの対策が必要。」と注意を呼びかけている。 (別宮潤一、asahi = 2-25-11)

光岡自動車「大蛇」、中国に進出 北京中心部に展示場

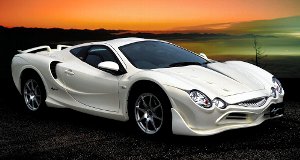

クラシックカー風の改造車で知られる光岡自動車(本社・富山市)は 4 月から中国で本格的に販売を始める。 これまでは主に国内で年 500 台程度販売してきたが、成長著しいアジアに打って出る。

北京市中心部に展示場をつくり、高級スポーツカー「大蛇(オロチ)」など 3 車種をならべる。 関税がかかるため、価格は 1 千万 - 2 千万円程度と高額になるが、富裕層を中心に引き合いがあるといい、年 30 - 50 台は売れると見込む。 上海などにも販売代理店を置き、将来は現地生産も目指す。

光岡は今年 1 月、タイで、初となる本格的な海外生産を始めた。 タイを含む東南アジア各国で、小型車や中型セダンの改造車を、年 120 台程度売る計画だ。 河村賢整副社長は「富裕層が増えているアジアでは改造車への関心が高まっている。 将来は現地生産も増やしたい。」と話している。 (橋本幸雄、asahi = 2-22-11)

上海在留日本人、初の 5 万人超え 10 年で 6 倍

【上海 = 奥寺淳】 上海に住む日本人の数が、戦後の中国で初めて 5 万人を突破したことが 17 日わかった。 上海総領事館によると、日系企業の相次ぐ進出で 10 年前の 6 倍に急増した。 北京の場合、金融危機後に日系企業が家族の帰国をすすめるなど微減傾向だが、「上海はそれ以上に伸びの力が強かった(泉裕泰・上海総領事)」としている。

統計は昨年 10 月 1 日時点での、永住者と 3 カ月以上の長期滞在者の数。 現地で勤務する人や家族、留学生などが多くを占める。 それによると、上海は前年より 4.5% 多い 5 万 430 人。 上海で改革開放が加速し始めた 1994 年は約 2,400 人だったが、現在は上海に日系企業が約 7,600 社進出し、日本人は 20 倍に。 和食レストランや病院も整備されるなど生活環境が整ったことも後押ししたとみられる。

中国で 2 番目に多い北京は前年より約 3% 少ない約 1 万 100 人。 3 位広州(約 6,500 人)、4 位大連(約 6,100 人)の順だった。 香港は約 2 万 1,200 人で、4 年前より 22% も減った。 上海は永住者を除いた長期滞在の日本人の数が、2007 年に米ニューヨークを抜いて世界一になった。 「出張者や旅行者を含めると常に 10 万人の日本人が滞在する世界でも屈指の日本人社会になった(同領事館)」という。 (asahi = 2-18-11)

日中貿易、88 年以来の収支黒字化 11 年ジェトロ予想

日本貿易振興機構(ジェトロ)は 17 日、1988 年以来続く日中貿易での日本側の赤字が 2011 年に黒字化する見通しだと発表した。 10 年の日中の貿易収支では、日本が 36 億 5,619 万ドルの赤字だった。 ただ、赤字幅は 94 年以来 16 年ぶりに 100 億ドルを下回った。

中国内の需要増に加え、中国から日欧米向けの輸出が増えている。 中国で完成品をつくるには部品や原材料が必要で、この分野で日本からの輸入が拡大している。 このペースが続けば、日本側が黒字化する可能性があるという。 特に、中国でも人件費が上昇し、さらに原材料価格も高騰していることから、「省力化のための産業用ロボットの輸出が今後は増える(ジェトロ)」とみられている。 (asahi = 2-17-11)

キリン、中国東北 3 省から撤退 地元ビール大手の株売却

キリンホールディングスは中国の東北 3 省(遼寧省、吉林省、黒竜江省)での製造・販売から撤退する。 2004 年に約 38 億 7 千万円で現地の大手「大連大雪ビール」株 25% 分を取得し、製造を委託したり、販売網を活用したりしてきた。 だが、中国の他の拠点により力を入れるため、全保有株をアンハイザー・ブッシュ・インベブ社(ベルギー)に売却する。 売却額は数十億円程度とみられる。 (asahi = 2-14-11)

◇ ◇ ◇

キリン、中国飲料大手と提携へ 紅茶などの販売で協力

キリンホールディングスは 24 日、中国のビール・飲料大手の華潤集団と清涼飲料事業で提携すると発表した。 6 月までに中国に合弁会社をつくって、キリンブランドの缶コーヒーや紅茶などを協力して販売する。 キリンは華潤集団のグループ企業の株式 40% 相当を約 332 億円で取得し、合弁会社化する。 中国に 3 千店以上ある華潤側の小売店網を活用し、営業を強化する。 ビール事業では提携の予定はないという。 (asahi = 1-24-11)

伊藤忠、中国・広州のリニア地下鉄受注 新たに 192 両

伊藤忠商事は中国最大手の鉄道車両メーカー、中国南車の傘下企業と組み、中国・広州のリニア地下鉄 192 両を総額約 170 億円で受注した。 これで伊藤忠は広州の地下鉄車両の納入実績が 688 両、計 700 億円規模に達した。

リニア地下鉄は、鉄車輪がついた車両をリニアモーターで動かす仕組み。 急勾配に強く、小さな車体を使うためトンネルの断面を小さくして工費を削減できるとされる。 伊藤忠は三菱電機製のモーターなどを現地に輸出し、中国南車系の工場で組み立てる。 伊藤忠は 2004 年に 300 両、10 年に 196 両を受注している。 人口約 1 千万人の広州市の地下鉄走行距離は約 300 キロで東京の地下鉄とほぼ同じだが、20 年までに倍の規模にのびる計画だ。

さらに広州市をはじめとする中国華南地区では、マカオまでを含む広域で都市交通網の整備が進められる予定。 走行距離の総延長は 2 千キロに達する。 伊藤忠はリニア地下鉄など都市交通のプロジェクト参画や機器輸出を今後も強化していく方針だ。 新興国では、都市交通の需要が急増している。 政府は成長戦略の柱にインフラ輸出を据えており、伊藤忠の新興国戦略は注目を集めそうだ。 (神谷毅、asahi = 2-13-11)