リコー国内外で 1 万人削減 13 年 3 月末まで

リコーは 26 日、国内外のグループの従業員約 1 万人を 2013 年 3 月末までに削減すると発表した。 全従業員の約 1 割にあたり、国内でも数千人規模で減らす。 過去の企業買収で膨らんだ間接部門の人件費を減らし、収益力を高めるのが狙いだ。 リコーグループの従業員は国内約 4 万人、海外約 7 万人。 08 年に米国の事務機器販売会社を買収して従業員が 3 割ほど増え、重複部門の整理が求められていた。

このため、プリンターなど事務機器販売の事務部門を中心に希望退職者を募集。 退職金の費用として、11、12 年度に計 600 億円を見込んでいる。 このほか、海外を中心とした工場の統廃合や不採算事業の見直しも実施する。 国内工場の閉鎖は検討していないという。 こうした改革の結果、14 年 3 月期には約 1,400 億円の増益効果が見込めるという。 (asahi = 5-26-11)

ゴパン買えば補助します 米どころ自治体、消費拡大託す

米の消費拡大をめざす自治体が、米粒から手軽にパンが作れる三洋電機のパン焼き器「GOPAN (ゴパン)」の購入補助策を次々と打ち出している。 特定の家電製品に限定して公費で補助するのは異例だが、「米どころの思いが表れた施策(農林水産省)」といえそうだ。

23 日午前、福島県湯川村の湯川村公民館で、ゴパンの購入補助を受けられる人を決める公開抽選会が開かれた。 100 人の枠に 272 人が応募。 村の担当者が箱の中から 100 人分の番号札を引いて決めた。

湯川村では、ゴパンの購入を決めた村民を対象に店頭想定価格(5 万円)の半額を補助する新制度を 2 月に導入。 同村は県内きっての米どころだが、減反政策で作付けが減るうえ、福島第一原発による風評被害もあり、米の消費拡大へゴパンに目を付けた。 大塚節雄村長は「湯川村は原発から 100 キロ離れていて問題ない。 会津湯川米をゴパンでおいしく食べてほしい」と PR する。 (asahi = 5-23-11)

◇ ◇ ◇

三洋電機、GOPAN 販売再開 27 日から予約受け付け

三洋電機は 14 日、お米からパンが焼ける初のホームベーカリー「GOPAN (ゴパン)」の販売を再開すると発表した。 今月 27 日に予約受け付けを始める。 ただ、注文が再び集中すると、大型連休から 5 月にかけて手元に届くまでに時間がかかる場合がある。

昨年 11 月の発売前から注文が殺到して生産が追いつかず、同月末までに初年度の販売計画台数を超える 6 万 2 千台を受注して予約受け付けの中止に追い込まれた。 3 月末までに予約客らに届け終わったため、5 カ月ぶりに家電量販店などで予約を受け始めることにした。

生産効率を上げるため、今後は本体の色は白のみとし、赤は生産を中止する。 店頭想定価格は 5 万円。 三洋は中国の生産拠点に加え、鳥取の子会社内にも設備を整えて生産能力を 2 倍に増強。 東日本大震災で一部の部品調達が難しくなったが、ほぼ解消し、本体の数量がそろってきたという。 (榊原謙、asahi = 4-14-11)

パナソニック、グループの国内従業員 1 割削減へ

パナソニックは 21 日、グループの国内従業員を、2010 年 3 月末の 15 万 3 千人から、13 年 3 月末までに約 1 割削減する方針を明らかにした。 三洋電機やパナソニック電工との組織統合に伴う合理化の一環で、重複する事業の売却や希望退職の募集で対応する。

パナソニックは、世界全体の従業員を 10 年 3 月末の 38 万 5 千人(うち三洋 10 万 5 千人、電工 5 万 6 千人)から、35 万人以下に減らすことを 4 月に発表している。 国内と海外の内訳は公表していなかったが、今回は、国内外を区別せず、ほぼ同じ比率で削減する方針を明らかにしたもの。 国内で 1 万数千人の規模となる見通し。 (asahi = 5-21-11)

超ハイビジョン対応の液晶画面公開 NHK とシャープ

NHK とシャープは 19 日、次世代テレビ放送の「スーパーハイビジョン」に対応した液晶ディスプレーを初めて開発したと発表した。 これまでは映像をスクリーンなどに投影するプロジェクター方式だけだったが、初めて家庭用を想定した液晶画面で実現したという。

NHK 放送技術研究所(東京都世田谷区)で公開されたディスプレーは 85 型(横 1.9 メートル、縦 1.05 メートル)。 現行のフルハイビジョンの 16 倍のきめ細やかさで、見ている人が画面に入り込むような臨場感を実現したという。

スーパーハイビジョンは、NHK が 2020 年の試験放送開始を目指して開発を進めている。 画面の精細度を示す画素数は、フルハイビジョンの 207 万に対し、約 3,300 万。 画素を細かくして大画面につくりこむには高い技術が求められるという。 NHK 技研は 26 - 29 日に一般公開を予定しており、このディスプレーを目玉として展示する。 (山村哲史、asahi = 5-20-11)

東芝、スマートメーター大手の買収で合意

東芝は 19 日、次世代送電網「スマートグリッド」に不可欠なスマートメーター(通信機能付き電力量計)製造大手のランディス・ギア(LG = 本社・スイス)の全株式を取得することで、LG 株の大半を握る豪州のファンドと合意した。 買収額は 23 億ドル(約 1,860 億円)。 同日午後発表する。

東芝は今後、官民ファンドの産業革新機構や欧米企業などからも出資を募る意向。 LG の欧米での電力メーターの販売網を活用し、成長分野のスマートグリッド事業の海外展開を加速させたい考えだ。 スマートグリッドは、家庭や工場に設置したスマートメーターから電力消費に関する情報を通信回線を通じてリアルタイムに発電施設などに送信し、発電を効率的に調整する仕組み。

太陽光や風力など再生可能だが不安定なエネルギーの普及が進むのに応じ、拡大する産業分野とされている。 LG は 1896 年に創業。 2004 年に豪州のファンドが株式の大半を取得したが、売却する方針を固め、入札を実施していた。 電力メーター市場では世界シェア 1 割超を握る最大手で、特に高機能のスマートメーターでは世界市場の約 3 分の 1 を握る。 (asahi = 5-19-11)

◇ ◇ ◇

スマートグリッド、ハワイで実証事業 日立など

日立製作所やシャープ、みずほコーポレート銀行など 6 社は 17 日、米ハワイ州で次世代送電網(スマートグリッド)の実証事業を始めると発表した。 電力コストが割高な離島で、太陽光発電などを電気自動車 (EV) の充電に活用するシステムを作り、将来の実用化につなげる狙いがある。 2009 年の日米首脳会談で合意した日米共同事業。

日本側の 6 社に加え、地元の電力会社や大学も参加する。 日本側が約 30 億円を出し、事前調査を含めて 15 年 3 月末まで実施する。 ハワイは電力供給の大半が化石燃料に依存した火力発電。 離島で水力発電も適さず、太陽光や風力などを使った発電への期待が大きい。 実証事業では、EV の充電状況を監視したり、充電時間を調整したりして、再生可能エネルギーをうまく使う仕組みを整える。 (asahi = 5-17-11)

パナソニック、台湾にスマホ基盤工場建設へ 生産 4 倍に

パナソニックは 16 日、スマートフォンなど多機能端末用基板を増産するため、台湾北部の桃園県に新工場をつくると発表した。 投資額は約 100 億円で 10 月からの稼働を目指す。 新北市の工場も 7 月までに増強し、世界的に高まるスマートフォン需要に対応する。 現在、台湾の生産能力は月に携帯電話 150 万台分だが、設備増強で 4 倍の月 600 万台に引き上げる。

増産するのは、スマートフォンなど携帯電話やデジタルカメラに使われる多層基板「アリブ」。 構造を従来より多層化でき、高い機能を小さく収めることができる特徴を持つ。 設計・生産期間も従来の多層基板に比べて 3 分の 2 ほどになるという。 パナソニックは、アリブを大阪府門真市など国内 2 カ所でも月 850 万台分をつくっているが「生産が追いつかない状況(担当者)」だという。 (木村和規、asahi = 5-16-11)

巨大画面でシャープ・パナソニック競演 JR 大阪駅

新しい駅舎や商業施設が相次いで開業したJR大阪駅で、広告や案内を映すいくつもの巨大画面が目を引いている。 手がけたのは地元企業のシャープとパナソニックで、大阪の玄関口で自慢の技術を競っている。

シャープは、駅 3 階の南北連絡通路に面した改札付近に、縦 2.6 メートル、幅 4.5 メートル(206 型相当)と、縦 1.3 メートル、幅 9 メートルの大画面を計 4 カ所に設置。 いずれも複数の液晶画面をつないだもので、駅全体では計 98 枚の画面を使っている。

パナソニックは駅北側のビル 2 階にあるアトリウム広場に、152 型のプラズマディスプレーを 2 台置き、商業施設の案内などを流している。 さらに、42 - 50 型を全体で約 100 台置いた。 この分野は海外勢との競争が激しさを増しており、両社は独自技術をアピールできる大型商品の売り込みに力を入れている。 (山村哲史、asahi = 5-10-11)

インテル、立体構造の半導体生産へ 省電力と高速化実現

米半導体最大手インテルは 4 日、立体構造をもった半導体チップを開発し、年内に生産を開始すると発表した。 立体構造にすることで、従来の平面構造では実現が困難だった高速で消費電力の少ないチップが実現するという。

半導体業界は、限られた大きさの半導体チップの上に、どれだけ多くのトランジスタを集積するかを競っている。 トランジスタは半導体を利用したごく小さな部品で、二つの電極の間に電流を流すか流さないかで電気信号を制御する。 電極の幅を小さくすることで集積度を高め、処理能力の向上と消費電力の低下を進めてきた。

現在主流の電極の幅は 32 ナノメートル(ナノは 10 億分の1)。 人間の髪の毛の約 3 千分の 1 の細さだ。 これ以上幅を小さくすると電極間で電流が漏れやすくなり、返って効率が悪くなる恐れが出ていた。 このためインテルは、電極の間に電流を制御する「冂」の形の素子を置き、電流を 3 方向から立体的に制御することにした。 この結果、電流の漏れを減らしながら電極の幅を 22 ナノメートルにすることができた。 消費電力は従来品の半分に抑えられるという。

インテルの共同創業者、ゴードン・ムーア氏は 1960 年代に「トランジスタの集積度は約 2 年ごとに 2 倍になる」と予言した。 以降、半導体の性能はこの「ムーアの法則」に従って進歩してきた。 同社は「今回の革新で、ムーアの法則は引き続き有効であることになる」とコメントした。

インテルは、圧倒的なシェアをもつパソコンやサーバー向け半導体に新技術を採用するほか、ライバル社に押され気味なタブレット型端末や携帯電話向け半導体にも活用し、省電力を武器に巻き返しを図る。 (ニューヨーク = 山川一基、asahi = 5-5-11)

蓄電池に問い合わせ続々 メーカー、家庭向けにも販売へ

電池製造大手の GS ユアサは、3 時間程度の電源維持に使える業務用の蓄電装置の受注を始めた。 東日本大震災にともなう電力不足で、蓄電池メーカーには問い合わせが相次いでおり、三洋電機やパナソニックなども家庭向け製品の販売に乗り出す計画だ。

GS ユアサの新製品は 4 - 11 時間で充電。 従来の鉛蓄電池に比べて大きさは 3 分の 1、重さは 4 分の 1 だ。 パソコンから工場の設備まで幅広い用途を想定している。 出力別に 3 種類あり、販売希望価格は 150 万 - 550 万円。

三洋もパソコン内蔵用の電池をつなぎ合わせた新製品を 7 月から売り出す。 家庭やオフィスでパソコンや電話を 3 時間ほど動かす想定で、容量別に 95 万 - 300 万円程度になりそうだ。 大和ハウス工業やシャープが出資するエリーパワーも法人向けのリースに限っていた蓄電池の販路を秋をめどに家庭用に広げる。 災害対策用で緊急地震速報を受信して音を出す機能もある。 価格は 100 万円台後半を予定する。

ヤマダ電機は今月 15 日から、外回りの営業員を通じて家庭向けに蓄電池の販売を始めた。 1 台 87 万 - 189 万円と高額だが、「かなりの問い合わせがあり、売れている。」 東芝やパナソニックも開発中の家庭向け蓄電池の販売を前倒しする検討を始めた。

各社の蓄電装置はいずれも比較的短い時間の充電で長時間使えるリチウムイオン電池を使う。 これまで電力供給が安定している日本では安価で 5 - 30 分程度のバックアップができる鉛蓄電池が一般的。 リチウムイオン電池は鉛より値段が高めだが、蓄電池メーカーは補助金などの国の支援にも期待する。 市場調査会社の富士経済は、大型蓄電池の市場規模は 2015 年には現在の 2.4 倍の 2 兆円程度になると予測している。 (榊原謙、山村哲史、asahi = 4-23-11)

王国の威信回復かけ … 国産ロボット、福島原発に投入へ

東京電力福島第一原発の事故現場に、ようやく国産ロボットが投入される。 日本のロボットは「実戦経験がない」と信用されず、まず現場に入ったのは米国製だった。 「ロボット王国・日本」の威信回復なるか。

投入されるのは、千葉工業大未来ロボット技術研究センターの小柳栄次副所長や東北大の田所諭教授らが開発した災害救助用ロボット「Quince (クインス)」。 長さ 66 センチ、幅 48 センチの車体に戦車のようなクローラー(無限軌道)が大小 5 つ。 カメラやセンサー、ドアノブを回すアームも備えている。

2009 年のロボカップレスキュー世界大会では運動性能部門とアームの性能部門で優勝した。 米国の模擬災害現場で実験した際、がれきの走行や階段や坂を上る性能などで米国製を圧倒したという。

今回の原発事故に対応するため、無線操作できる距離を 2 キロに延長、有線でも使えるよう改造した。 遠距離操作できるよう、強い電波の使用も特別に認められた。 日本原子力研究開発機構の研究所で放射線の耐久試験も。 5 時間かけて 10 万ミリシーベルトをあてても問題なかった。 作業員の被曝線量の上限の 400 倍に相当する。

東電などの作業員が操作の訓練を受けた上で事故現場に投入する予定。 原子炉建屋内部の様子、放射線量、温度などの調査を期待されている。 操縦者は 2 キロ離れたところから無線で指示を出す作戦だ。 産業ロボットなどでは世界的なシェアと技術を誇る日本。 事故以来、日本のロボット研究者には国内外から「日本のロボットをなぜ原発に使わないのか」との声が相次いでいるという。

「日本は実績がないから、東電は外国製を使いたがる。」 東京工業大の広瀬茂男教授は嘆く。 欧米のロボットは戦場での経験があり、核戦争を前提にした試験も受けているとされる。

実は、日本でも原発用ロボットの開発を計画したことが 2 度あった。 1 度目は 1979 年の米スリーマイル島原発事故を受けて 83 年に始まった、建前は「点検」用の極限作業ロボットプロジェクト。 90 年まで約 200 億円かけたが、打ち切りに。 2 度目は 99 年の茨城県の JCO 事故の後。今度は事故用で数十億円使ったが、「原子炉では事故は起きない」と 1 年で終わった。

「事故用ロボットを開発すると『原発事故が起きると思っている』と受け取られると考えたのでは」と広瀬教授は推測する。 (岩田誠司、鍛治信太郎、asahi = 4-22-11)

画面だけ持ち運べるテレビ シャープが 6 月発売

シャープは 21 日、家の中で画面部分を持ち運べる「フリースタイル アクオス」 FE1 シリーズを 6 月 1 日に発売すると発表した。 20 型の画面部分は重さ約 3.3 キロで、上部にある収納式の取っ手で持ち運ぶ。 アンテナ端子をつないだ小箱形のチューナーと無線でつなぎ、内蔵の蓄電池で約 2 時間視聴できる(チューナーは電源が必要)。 色は黒系、白系と、受注生産のピンク系の 3 種。 市場想定価格は 10 万円。 (asahi = 4-21-11)

◇ ◇ ◇

停電しても 3 時間視聴 OK 東芝が充電池搭載のテレビ

東芝は 20 日、充電池搭載の薄型液晶テレビを 7 月に発売すると発表した。 急な停電があっても最大 3 時間は視聴できる。 電力不足が予想される今夏の昼間に充電池を使って見てもらい、節電に役立ててもらうことを想定している。

「レグザ」シリーズの 19 型に充電池を搭載する。 通常の視聴時や夜間に充電し、リモコンの「ピークシフト」を押すと電力利用が止まり、充電池から電気が送られる。 想定価格は 4 万 - 5 万円で、従来の同型より 1 万円弱高い。 32 型への搭載も検討している。

東日本大震災を受けて急きょ発売を決めた。 東芝は停電が頻繁に起こる新興国で充電池付きのテレビを販売しており、その技術を応用した。 大角正明執行役上席常務は「情報が途切れると、かなり不安になる。 こうした商品を日本で発売することになるとは思わなかった。」と話した。 (野村周、asahi = 4-20-11)

LED 照明、節電で需要急増 メーカー増産の動き

夏場の電力不足に備え、消費電力が少ない発光ダイオード (LED) 照明の需要が急増している。 割高でも節電をとのムードで店頭販売は昨年の倍以上。 企業向けレンタルも現れた。 メーカーも増産に動く。

LED 照明の売り場を目立たせるビックカメラ有楽町店。 買い物客は次々に電球を手に取り、値段や節電効果を尋ねる。 販売担当者は「震災前よりも節電効果が高い商品を買う人が多い」と話す。 ビックカメラ全体で LED 照明の販売数は東日本大震災前の約 3 倍に増えたという。

LED 電球の消費電力は最大で白熱電球の 10 分の 1 まで抑えられる。 安い商品でも白熱電球の 10 倍程度ほどの値段だが、消費者は東日本大震災や計画停電で節電効果を重んじ始めた。 調査会社 GfK ジャパンによると、4 月 4 -10 日の LED 電球の販売数は全国で前年同期の 2.2 倍。 関東・甲信越地区は 2.8 倍にのぼっている。

LED への切り替え負担が重い企業向けのサービスも登場した。 ヤマダ電機は 1 日、「あかりレンタル」と銘打ち、LED 照明を 5 - 8 年間貸し出すサービスを投入。 営業担当者は「レンタル料をあわせても従来の電気代よりコストを抑えられる」という。 初年度に 10 億 - 20 億円の売上高を見込むが、「もっと大きな事業になる可能性もある。」

メーカーは増産を急ぐ。 NEC ライティングは企業からの LED ランプへの交換依頼も増え、中国の協力工場を活用する。 照明器具大手の遠藤照明は、2011 年度中に中国の工場の生産能力を月 20 万台に倍増。 ダウンライトなどの生産量を引き上げる。 同社は「少しでも節電に貢献できれば」と話す。 (角田要、大宮司聡、asahi = 4-20-11)

世界最大級の太陽電池工場、宮崎に 原発事故受け注目

世界最大級となる太陽電池工場が宮崎県国富町に完成し、報道関係者に 19 日公開された。 昭和シェル石油の子会社のソーラーフロンティア(本社東京)が運営しており、福島第一原発の事故が起きてから、太陽電池についての問い合わせが増えているという。

同工場の床面積は 19 万平方メートルで、年間で約 30 万世帯分に相当する 900 メガワットの太陽電池を生産できる。 今年 2 月から生産を始め、7 月にはフル稼働する予定。 設備投資額は 1 千億円で、太陽電池工場としては世界最大級となる。

同社は、宮崎県内で二つの太陽電池工場を稼働させており、新工場を加えた 3 工場で現在の国内需要をほぼ賄うことができる生産能力を持つ。 製造した電池の 7 割は海外向けで、同社の亀田繁明社長は「中国や韓国、台湾勢が生産能力を拡大している。 価格競争は厳しいが、国内外で積極的に販売したい。」と述べた。

同工場で製造する太陽電池は、希少金属のインジウムや銅が原料の「CIS 型」。 現在はシリコンの結晶をガラス基板で挟む形式の太陽電池が主流だが、CIS 型の方が日陰の影響を受けにくく、生産コストが安いという。 (末崎毅、asahi = 4-19-11)

半導体世界売上高 14% 増 供給への震災影響懸念も

米半導体工業会が 4 日発表した 2 月の世界の半導体売上高は、前年同月より 14% 多い 252 億ドル(約 2 兆 1 千億円)だった。 前年超えは 16 カ月連続。 スマートフォン(多機能携帯電話)やタブレット型携帯端末の普及で需要が増えている。

ただ、半導体製品には日本の部品が多く使われている。 東日本大震災の影響が懸念されており、同工業会のブライアン・トゥーイー会長は「サプライチェーン(部品などの供給網)への影響を注視していく」との声明を出した。 (ニューヨーク = 山川一基、asahi - 4-5-11)

エネループ、販売継続へ パナソニック、計画停電で増産

パナソニックは 1 日、同日付で完全子会社にした三洋電機の看板商品、ニッケル水素充電池「エネループ」の販売を継続する方針を決めた。 計画停電で需要が高まり、既に増産も始めた。 こうした知名度の高い三洋の商品資源は「強み」として最大限活用する。

エネループはパナソニックの充電池エボルタと競合するため、完全子会社化した後の扱いが注目されていた。 エネループの約 7 割という高い国内シェアや 60 を超える国・地域での販売実績を考慮し、エボルタとの併売とする。 また、品薄が続く米が材料のパン焼き器「GOPAN (ゴパン)」では、後継機の開発を両社の技術者が始めるなど、三洋の特徴ある製品は存続する方向だ。

来年 4 月に廃止される三洋ブランドは、三洋が強い海外の販路では継続して使う。 三洋のテレビ事業の売上高の大半を稼ぐ、全米最大の小売りチェーン・ウォルマート向け薄型テレビは、三洋ブランドで出荷。 東南アジアの一部でも白物家電を三洋ブランドで売る。 ただ、これらは、あくまで「例外措置(佐野精一郎・三洋社長)」だ。 市販製品はいずれパナソニックブランドに統一する。 (榊原謙、asahi = 4-2-11)

東芝、被災工場全て再開へ 岩手・北上も 11 日操業開始

東芝は 31 日、東日本大震災で操業を停止している岩手県北上市の半導体子会社工場について、4 月 11 日から製造ラインの一部を再開すると発表した。 同じく停止した埼玉県深谷市の液晶パネル子会社の工場も、今週から一部ラインを稼働させている。 東芝では、震災の直接的影響で生産を中断した全ての工場で、再開のメドがついたという。 (asahi = 3-31-11)

◇ ◇ ◇

ルネサスエレクトロニクス、主力の那珂工場再開は 7 月

半導体大手のルネサスエレクトロニクスは 28 日、東日本大震災の影響で操業を止めている那珂工場(茨城県ひたちなか市)の生産の一部再開が 7 月になるとの見通しを発表した。 那珂工場は建屋の天井、電気配線の一部などが被災。 製造装置の内部も損傷しており、現在は被害の程度を診断中という。 この工場は、ルネサスが高いシェアを持つ携帯電話や自動車向けの制御用半導体を生産する主力拠点。 (asahi = 3-28-11)

◇ ◇ ◇

旭硝子、鹿島工場でのガラス生産を 4 月中旬再開と発表

ガラス大手の旭硝子は 28 日、東日本大震災で操業を止めた鹿島工場(茨城県神栖市)を 4 月中旬に再開すると発表した。 建築用の板ガラスの主力工場が復旧する。 鹿島工場では化学品も生産しているが、電力や原燃料のめどがつき次第、順次再開する。 千葉工場(千葉県市原市)では、水道水の殺菌に使う次亜塩素酸ソーダの生産を再開している。 (asahi = 3-28-11)

◇ ◇ ◇

富士通、4 月 3 日に被災全工場が操業再開と発表

富士通は 28 日、東日本大震災を受けて操業を止めた工場すべてについて、4 月 3 日までに再開すると発表した。 富士通では、半導体やデスクトップパソコンなどの計 7 工場が震災後に停止。 順次稼働し始め、装置点検に時間がかかっている岩手県金ケ崎町の半導体工場も、3 日に一部再開の見通しになったという。 (asahi = 3-28-11)

◇ ◇ ◇

パナソニック、山形・栃木の 2 工場で一部生産再開

パナソニックは 22 日夜、東日本大震災の影響で 11 日から生産を停止していた山形県と栃木県にある 2 工場で、生産を一部再開したと発表した。 山形は天童市にあるデジタルカメラ用のレンズ工場、栃木は宇都宮市にある液晶テレビの組み立て工場で、それぞれ設備状況や計画停電の様子を見ながら一部で稼働を始めたとしている。 (asahi = 3-22-11)

◇ ◇ ◇

ニコンの被災した 8 拠点、3 月中にすべて操業再開

ニコンは 22 日、東日本大震災で被害を受けた宮城県名取市にある高級デジタル一眼レフカメラの工場をはじめ、被災した 8 拠点すべてで今月末までに操業を再開できる見通しになったと発表した。 名取市の工場の従業員 1 人が津波で死亡、3 人が行方不明になっていることも明らかにした。

名取市の「仙台ニコン」は津波で浸水した仙台空港の北西約 5 キロにあり、工場の壁の一部が崩れ落ちたほか、デジカメの製造装置も一部損傷した。 半導体製造装置の部品を生産する同県蔵王町の工場も建物の一部が損壊。 これらの 2 拠点は、修復作業と設備の調整を進め、月内に生産を再開できるめどがついたという。 このほか、半導体製造装置の部品などを生産する水戸市や栃木県大田原市などの 5 拠点を 23 日から再開する。 (asahi = 3-22-11)

停電、小型発電機大もて メーカーは部品不足に苦慮

東日本大震災後の電力不足で、小型発電機の需要が急増している。 製造する各社は増産を急ぐが、部品不足で思うに任せず、輸入を増やすことも検討している。 小型発電機は、ガソリンやガスでエンジンを回して電気を起こす。 キャンプなどレジャー用のほか、工事や消防用の照明など業務用にも使われる。 2010 年の市場規模は国内で 8 万台程度で、ホンダやヤマハ発動機、富士重工業などが製造している。

普段はそれほど売れないが、震災後は一変。 「通常の 5 倍程度の注文が来ている。(ホンダ)」 各社はまず、被災地向けに多く寄付したが、計画停電が始まった関東地方でも需要が急増した。 カセット型ガスボンベ 2 本を使うホンダの「エネポ」は手軽さが人気で、価格は 10 万円程度。 最大出力は 900 ワットで、照明はもちろん、暖房器具でも 2 畳用の電気カーペットぐらいなら使える。 200 ワット程度の使用電力なら、連続で最大 2 時間程度使える。

ヤマ発でも「通常の 7 - 8 倍の注文がある」といい、富士重でも問い合わせが増えている。 一般家庭や公共機関が購入するケースが多いほか、東京電力が医療機関などに貸し出すために多く注文しているという。

各社は増産を急ぐが、部品メーカーが被災した影響でなかなか進まない。 ホンダが発電機を製造する熊本の工場は 27 日まで稼働停止し、28 日に再開するが、増産できるかどうかは不透明だ。 ヤマ発は海外生産用の部品を国内向けに回すなどして生産継続に対応する。 今夏にはさらに需要が増える可能性があり、ホンダはインドの工場で増産し、輸入することも検討している。

品不足に加えて、発電機に不慣れな人が多く、事故が増えることも懸念される。 震災後に都内では、室内で発電機を使って一酸化炭素中毒で死亡した事故が発生。 ぬれた手で扱うと感電する可能性もある。 各社は「必ず屋外で使い、感電にも注意してほしい」と呼びかけている。 (西村宏治、asahi = 3-26-11)

単 1 乾電池足りない! 大手フル生産 懐中電灯復権で特需

東日本大震災で品薄が続く乾電池を、国内メーカーが急ピッチで増産している。 懐中電灯などに必要な単 1 形乾電池の需要が高まり、単 1 形を指定して支援を求める被災自治体もある。 シェア国内 1 位のパナソニックは大阪府守口市の工場を 16 日から 24 時間稼働させている。 海外工場で生産した乾電池の輸入も大幅に増やし、需要増に対応している。

2 位の富士通子会社、FDK (東京)も静岡とインドネシアの工場で震災翌日からフル生産。 「年末商戦後の 1 年で最も静かな時期にものすごい発注が来ている」と話す。 日立マクセル(大阪)も 14 日から大阪府茨木市の工場を 24 時間稼働し、増産を始めた。

家電量販大手のヨドバシカメラによると、東日本の店舗を中心に乾電池を入荷してもすぐに品切れし、真っ先に単 1 形が売り切れるという。 関西の店舗でも品薄が続き、「東北の知人に送っているようだ」という。 単 3 形や単 4 形を使う LED 電灯の普及で最近は単 1 形を置かない店も多く、「昔の懐中電灯を引っ張り出し、単 1 形が手近にないと気づいたのでは。(電池メーカー)」

一時約 9,600 人が避難した宮城県大崎市は、親交のある兵庫県豊岡市に単 1 形の供給を依頼。 豊岡市は市民から集めた 744 個を送った。 仙台市も、政令指定都市間の災害物資の融通窓口をしている札幌市を通じ乾電池を要請した。 ネット通販では乾電池のパックに高値が付く。 計画停電の長期化も品薄の理由の一つで、FDK は「需要がいつ落ち着くのか今はまだ見えない」としている。 (榊原謙、asahi = 3-26-11)

被災地に光を 太陽電池ランタン送る企業続々

東日本大震災で電力供給がままならない被災地に明かりを届けようと、企業が太陽光を動力にした照明器具を次々に送っている。

三井物産は震災後、太陽電池で起こした電気を充電池にため、LED 照明を光らせる「ソーラーランタン」 4 千セットを三洋電機から購入。 約 1 千人の遺体が発見された宮城県南三陸町に送った。 19 日に現地に届き、避難所になっている小学校や公民館など 6 カ所に配られたという。

三洋はパナソニックグループの支援の一部として、ソーラーランタン 4 千セットを順次被災地に送っている。 うち 2,600 セットは、照明のほかに携帯電話の充電器の電源としても使えるタイプという。 カネカも照明や充電器の電源に使ってほしいとして、太陽電池に充電池と AC コンセントを組み合わせたシステム 100 セットを被災地に送ることを決めた。 シャープと新神戸電機も似たシステム 250 セットを送っている。

一方、パナソニックは、同社製の単 3 形乾電池「エボルタ」 3 本で 70 時間の連続点灯ができる長寿命の LED ランタン「BF-AL01K-W」を新たに開発し、5 月 21 日に売り出す。 屋内外での利用を想定している。 幅 46 ミリ、奥行き 46 ミリ、高さ 95 ミリと片手に収まり、持ち歩きながら使える。 品薄が続くエボルタが付属品で、前方 50 センチ先まで照らせる。 本体にはひもが付き、テント上部などにつることもできる。 店頭想定価格は税込み 1,600 円。 (榊原謙、asahi = 3-26-11)

日本の底力 iPhone、家電製品製造などを例に

アップルの iPhone (アイフォーン)はメード・イン・チャイナ、つまり中国製だ。 台湾企業のフォックスコンが中国広東省の深セン工場で製造している。 iPhone 1 台の製造原価は 179 ドル(約 1 万 4,492 円)ほどだ。 しかしその中でフォックスコンの懐に入るのはわずか 6.5 ドル(約 526 円)。 原価の多くは部品などを供給する日本、ドイツ、韓国、米国などの企業に流れる。 中でも日本企業の取り分は 60 ドル(約 4,858 円)で、iPhone が売れればそれだけ日本企業の取り分も多くなる。

1990 年代まで米国の有名デパートでの家電製品売り場は日本製品ばかりだった。 しかし 2000 年代に入ると韓国製、中国製、台湾製などが増え、状況は変わったかのように見えた。 サムスン電子の営業利益は、ソニーやパナソニックなど日本の大手メーカー 9 社の営業利益を合計したものを上回っている。 IT (情報技術)関連の製品で、日本が世界市場に占めるシェアは 25% を下回っている。

しかし、iPhone のケースから分かるように、製品の内部を詳しく見ると事情は変わってくる。 とりわけ電気・家電製品の核心部品に用いられるガラス繊維、金属部品、フィルムなどの素材に関しては、日本企業が世界の 66% のシェアを占めている。 旭硝子はプラズマディスプレー用ガラス基板の 80%、住友金属は液晶パネル用基板の 90%、日本ゼオンは携帯電話用カメラレンズ用樹脂で 90% のシェアを誇っている。 つまりこれらの分野で日本企業は文字通り、世界市場を掌握しているのだ。

地震と津波の影響で、三菱ガス化学は被害を受けた 2 工場の稼働を中断した。 すると世界の IT 業界がざわつき始めた。 この企業は電子回路基板に半導体チップを固定するのに用いられる BT 樹脂を生産している。 世界の BT 樹脂市場で日本が占めるシェアは 90% で、その半分は三菱ガス化学製だ。 そのため同社の操業中断が長期化すれば、世界のスマートフォン生産が半分に落ち込むことも考えられる。 iPad (アイパッド)などのタブレット PC も事情は同じだ。

IT 分野だけではない。 米国の大手自動車メーカー GM は、ルイジアナ州にある工場の稼働を 1 週間中断することを決めた。 韓国のルノーサムスンは操業時間の短縮に入り、欧州の自動車メーカー各社も操業時間の短縮や中断の検討に入っている。 日本で製造されるエンジンや変速機など、主要部品の調達が難しくなっているからだ。

日本にある多くの工場で操業中断が続くと、その影響は今後、造船や航空産業などにも及ぶ可能性が出てくる。 このように日本は文字通り「世界の部品・素材工場」であるため、日本が災害から一日も早く復旧することが、今後の世界経済の動向にとって大きなカギとなるのだ。 - 金基天(キム・ギチョン)論説委員 (韓国・朝鮮日報 = 3-24-11)

5 秒で見られるパソコンテレビ ソニーが発売

ソニーは、スイッチを入れて約 5 秒でテレビの地上デジタル放送が見られる 24 型画面のデスクトップパソコン「VAIO (バイオ) L シリーズ」を 19 日に発売する。 従来機種では 1 分以上かかったが、パソコンのオペレーションシステム(ウィンドウズ 7)を使わない方法との組み合わせで時間を短縮した。 想定価格は、タッチパネル機能などが付いた VPCL219FJ が税込み約 22 万円。 (asahi = 3-8-11)

日立、世界 3 位の HDD 事業を売却へ 首位の米社に

日立製作所は 7 日、世界 3 位のハードディスク駆動装置 (HDD) 事業を、世界首位の米ウエスタン・デジタル (WD) に売却すると発表した。 売却額は約 43 億ドル(約 3,500 億円)。日立の HDD 事業は最近まで赤字が続き、その扱いが経営課題となっていた。 変動が大きい事業の切り離しにより、社会インフラ関連など成長分野に力を入れる方針だ。

日立は、HDD 事業を営む子会社「日立グローバルストレージテクノロジーズ (HGST)」を傘下に持つグループ企業の全株式を、今年 9 月末をめどに、WD に売却する。 日立は 35 億ドルの現金と WD の株式 7 億 5 千万ドル分を取得する。 この結果、日立は WD 株式の約 10% を保有し、取締役を送り込むなど、WD と提携関係を結ぶ。

日立は 2003 年に米 IBM から HDD 部門を約 20 億ドルで買収したが、価格競争の激化で 07 年まで赤字が続いた。 最近はコスト削減の効果が出て利益が出る体質に転換。 ただ、HDD 事業は収益の変動が激しく、本体からの切り離しを目指してきた。

昨年 11 月には HGST の株式を米国市場に上場し、投資を回収する方針を発表したが、その後、WD が HGST 買収で好条件を提示したため、方針を転換した。 HDD はパソコンなどで使われる。 日立の HDD 事業の 2010 年の売上高は 5,268 億円、営業利益は 572 億円。 世界の出荷台数シェア(2010 年 10 - 12 月)では日立は約 18% で 3 位。 首位 WD の約 31%、2 位米シーゲートの約 29% に次ぐ規模だった。 (asahi = 3-7-11)

レアアース不要の強力磁石 東北大大学院が基礎技術開発

東北大学大学院などのグループは、レアアース(希土類)を使わずに強い磁力を得る「レアアースレス磁石」の基礎技術を開発したと発表した。 ハイブリッド車のモーターや家電に使われるネオジム磁石に匹敵する磁力が得られる可能性があり、2025 年ごろの実用化をめざす。

世界で初めて「強磁性窒化鉄」の粉末の合成に成功した。 主に鉄と窒素から合成できる。 中国からの調達リスクがあるネオジムやジスプロシウムなどのレアアースは不要。 強磁性窒化鉄は約 40 年前から有望性が指摘されていたが、ナノレベルの合成技術が可能になり研究が進んだという。

磁性材料が得意な戸田工業(広島県)が原料をつくり、合成技術を東北大学大学院の高橋研教授らが開発した。 独立行政法人の新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) のプロジェクトとしてトヨタ自動車なども協力し、今後は高温での耐性や磁力の持続力などを高めるという。 (asahi = 3-6-11)

ぐにゃぐにゃ配線も OK 次世代家電組み立てロボ

三菱電機は 3 日、ケーブルなどのやわらかい部品を扱える次世代の産業用ロボットの開発に成功したと発表した。 これまでケーブルは形が毎回微妙に変わるためにロボットでうまくつかめず、手作業で家電製品などに組み付けていた。 3 年以内の実用化を目指すという。 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) の委託で開発した。

産業用ロボットは通常、自動車の溶接や部品搬送などに使われている。 あらかじめ設定された通りに、形や位置が決まっている物を動かす単純作業は得意だが、ぐにゃぐにゃ曲がる物の組み付けや配線はできなかった。 三菱電機は、1 ミリの誤差で立体的に物の形を認識する小型センサーを開発し、ロボットに搭載。 さらに、連動して力の入れ具合を制御するセンサーも取り付け、形にあわせて部品をうまくつかめるようにした。

3 日に公開された試作機は、1 台のロボットが箱から 1 本ずつケーブルを取り出して並べ、もう 1 台がつかんで板に組み付けていった。 ただ、同じ作業にかかる時間は手作業と同程度といい、コスト削減とともにスピード向上も今後の課題となる。 (石山英明、asahi = 3-3-11)

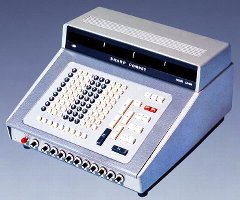

シャープの初代電卓コンペット、「遺産」に認定

シャープは 23 日、世界に先駆けて 1964 年に発売した商用の電卓「コンペット CS-10A」が、情報処理学会の「情報処理技術遺産」に認定されたと発表した。 シャープにとっては初の認定という。 同学会の遺産は、国内の情報処理技術の基盤づくりや、経済・社会に著しく貢献した場合に認定される。 08 年度の開始以降、今回を含めて 43 件が遺産となっている。

「CS-10A」はオールトランジスタ式。 発売当時は乗用車とほぼ同じ 53 万 5 千円したが、国内外で人気商品となった。 事務作業の効率化やエレクトロニクス産業の発展に貢献したと評価され、英国の大英科学博物館に永久保存された。 世界最大の技術者団体「電気電子学会(本部・米国)」からも、社会や産業に貢献した業績をたたえる「マイルストーン」に認定された。

認定を受けて、同社の安達俊雄副社長は「大変光栄だ。 世の中にないものを新たにつくる『創業の遺伝子』を継承し、今後も商品開発に取り組む。」との談話を出した。 (asahi = 2-27-11)