ポータブル燃料電池の出荷数は 2017 年に年間 700 万

米国の市場調査会社パイクリサーチ社は出版レポート「ポータブル電力アプリケーション向け燃料電池市場分析と予測: - ポータブル電子機器、外部充電器、遠隔モニタリング、軍用アプリケーション」のプレスリリースにおいて、2015 年にはポータブル燃料電池の大規模な商業化が進むだろう、との予測結果を発表した。

燃料電池は、エレクトロニクス、バッテリーチャージャ、遠隔モニタリング、軍事用途などのポータブルデバイスにおける、クリーンで信頼性の高い電源として注目されつつある。 近年、燃料電池メーカーやエレクトロニクス企業や販売業者は、大規模な商業化に備えて、各社の新しいアプリケーション技術を示そうとしている。

最大の課題はコストと技術規格で、まだ大きな課題は残ってるにせよ、現時点での製品開発によって、2015 年にはポータブル燃料電池の大規模な商業化が進むだろうと、同レポートは予測している。 2017 年には、ポータブル燃料電池の出荷数は年間 700 万になるという。

「燃料電池技術は、バッテリー、ディーゼル発電機、太陽電池システムなどの既存のソリューションよりも大きな潜在性がある。 燃料電池の発電機は、従来の化石燃料よりも静かで、持続時間が長く、二酸化炭素排出量が少なく、天候に関係なく利用できる。」とパイクリサーチ社の Euan Sadden 氏は語る。

これらの利点にもかかわらず、燃料電池サプライチェーンと製造コストに関して大きな障害があるとも指摘している。 コンポーネントとシステムの普遍的な業界基準の採用は来年中に行われ、コストを削減を助けるだろうが、その目標が実現されるにはまだまだ問題が残る。 さらに、日本と韓国のエレクトロニクス企業が、製品の製造能力の促進と燃料電池技術の統合に注力することが不可欠であるだろうとしている。 (cnet = 5-17-11)

日本政府、名古屋議定書に署名の方針 先進国では初

政府は 9 日、名古屋市で昨年 10 月に開かれた国連地球生きもの会議(生物多様性条約第 10 回締約国会議 = COP10)で採択された「名古屋議定書」に署名する方針を決めた。 将来的に批准する意思があることを各国に示す。 11 日にニューヨークの国連本部で署名式がある。

名古屋議定書は、医薬品の原料になる動植物など「遺伝資源」を利用するための国際ルール。 利用する側が資源がある原産国と利益を分け合うために、個別の契約を結ぶことなどを定めた。 政府は関係者の間に大きな反発がないことや、議長国として議定書をまとめた立場をふまえ、早期に署名すべきだと判断した。

批准には資源利用のチェック機関の設置など、新たな国内制度の整備が必要になる。 今後は、法改正が必要かなどの議論を続け、めどが立てば国会の承認をへて批准することになる。 議定書は、50 カ国が批准した 90 日後に発効する。 これまでにイエメンやコロンビアなど十数カ国の途上国が署名しているが、先進国では日本が初めてとなる。 (asahi = 5-10-11)

風力発電で原発 40 基分の発電可能 環境省試算

環境省は 21 日、国内で自然エネルギーを導入した場合にどの程度の発電量が見込めるか、試算した結果を発表した。 風力発電を普及できる余地が最も大きく、低い稼働率を考慮しても、最大で原発 40 基分の発電量が見込める結果となった。 風の強い東北地方では、原発 3 - 11 基分が風力でまかなえる計算だ。 同省は震災復興にあたり、風力発電を含めた自然エネルギーの導入を提案していく方針だ。

今回の試算は、理論上可能な最大導入量から、土地利用や技術上の制約を差し引き、さらに事業として採算性を確保できることを条件に加えた。 試算によると、固定価格買い取り制度など震災前に政府が決めていた普及策だけでも、風力なら日本全体で約 2,400 万 - 1 億 4 千万キロワット分を導入できる。 風が吹いているときだけ発電するため、稼働率を 24% と仮定。 それでも出力 100 万キロワットで稼働率 85% と仮定した場合の原発約 7 - 40 基分に相当する。

ただし東北など電力需要を上回る発電量が期待できる地域がある一方で、電力会社間の送電能力には現状では限界がある。 試算どおりに導入するのは短期的には難しいとみられている。 家庭以外の公共施設や耕作放棄地などを利用する太陽光発電や、用水路などを活用する小規模の水力発電についても検討したが、多くの導入量は見込めなかった。 これらを普及させるには、さらに技術開発を促すなど追加的な政策が必要だという。 (asahi = 4-22-11)

環境 NGO 「CO2 排出量 25% 削減、原発頼らず可能」

原子力発電所に頼らなくても、政府が掲げる温暖化対策の目標「2020 年までに温室効果ガス排出量を 90 年比 25% 削減」は達成できるとする試算を、環境 NGO 「気候ネットワーク(浅岡美恵代表)」が 19 日、公表した。 再生可能エネルギーを増やすほか、火力発電の燃料を二酸化炭素 (CO2) 排出量が比較的少ない天然ガスに切り替える内容だ。

試算は、余裕をもって 25% 減を達成するために、目標値を「28% 減」と設定。 東京電力の福島第一原発と第二原発を停止するほか、稼働から 40 年を過ぎた原発を順次止めていき、20 年時点で現在の計 54 基から計 22 基に減らす。 粗鋼生産量や交通量は、25% 減に向けた政府試算の前提にほぼ沿った。

原発 9 基を新増設する政府試算と比べると、原発によるエネルギー供給量は約 4 分の 1 に。 CO2 排出量が多い石炭と石油も減らす。 将来的には風力や太陽光などの再生可能エネルギーで大半の電力を賄うことを目指すが、20 年に向けては一時的に天然ガスの割合を増やす。

気候ネットの平田仁子東京事務所長は「再生可能エネルギーの割合をさらに増やしたり、生活スタイルを変えたりするなど、25% 削減を達成する方法は他にもたくさんある」と話す。 (asahi = 4-19-11)

◇ ◇ ◇

揺らぐ「温室ガス 25% 減」 原発事故で達成困難に

東京電力の福島第一原発事故を受け、「2020 年までに温室効果ガスを 1990 年比で 25% 削減する」という政府目標が揺らいでいる。 二酸化炭素 (CO2) を排出しない原発に依存した温暖化対策が難しくなったためだ。 一方、民主党内で 7 日、再生可能エネルギー推進チームの発足が決まるなど見直しに慎重な声もあり、目標が全面見直しに進むかは不透明だ。

バンコクで 3 日から開かれている地球温暖化対策の国連会議。 各国は自国の削減目標を、いかに達成するかをアピールした。 しかし、日本政府代表は「地震が温暖化政策に与える影響を見極めるのは時期尚早」と述べるにとどめ、25% 目標には触れずに終わった。 南川秀樹・環境事務次官は記者団の取材に「25% も議論の対象になる」と見直しを示唆した。

政府が目標に触れられなかったのは、これまで温暖化対策の切り札と位置づけてきた原発の新増設の見通しが立たなくなったためだ。 昨年 6 月にまとめたエネルギー基本計画では、2020 年までに原発 9 基を新増設し、稼働率を 65.7% (09 年度)から 85% に高めることで、目標を達成できるとしていた。

環境省の試算によると、基本計画がうまく進まず新増設が 2 基、稼働率が 75% にとどまり、その分を火力発電所で代替した場合、25% 削減に 5.2 ポイント届かなくなる。 新増設がゼロで、福島第一原発 6 基を廃炉にした分を火力で補うと、目標を約 8 ポイント下回るという試算もある。 「だれもがもう無理な目標だと分かっている(経済産業省幹部)」との声が漏れる。

ただ政府・民主党内には、原発をすべて火力発電で代替することに抵抗感もある。 昨年 3 月に小沢鋭仁環境相(当時)が 25% 削減に向けて打ち出した「中長期ロードマップ」では、エネルギー供給に占める太陽光や風力など再生可能エネルギーの割合を 20 年までに 1 割以上にするとしていた。

原発事故を受け小沢氏は「短期的には火力が必要だが、化石燃料への依存から脱却する時だ」として、割合を引き上げる必要性を強調。 民主党環境部門会議は 7 日、再生可能エネルギー推進ワーキングチームを置いて、普及策を検討することを決めた。 菅直人首相も、被災地復興に向けてバイオマスによるエコタウン構想を打ち上げている。

原発に頼らずに削減目標を達成するのは不可能なのか。 環境 NGO 気候ネットワークは、原発に頼らずに 25% 削減する提言を 09 年秋にまとめている。 運転開始から 40 年を過ぎた原発から順次廃止し、火力発電は石油や石炭よりも CO2 排出量が少ない天然ガスを増やす。 国内排出量取引などで化石燃料を抑え、再生可能エネルギーを普及させる。

平田仁子東京事務所長は「25% 削減目標は、温暖化で起きる大災害を防ごうと政治主導で決まったもの。 原発がなくても、達成する方法はいくつもある」と訴える。 風力による発電コストは火力に肩を並べるほどになってきているものの、普及には課題も多い。 政府・民主党はエネルギー需給や国民の議論を見ながら、目標の見直しについて見極める方針だ。 (山口智久、バンコク = 古田大輔、asahi = 4-8-11)

◇ ◇ ◇

温室ガス 25% 削減、再検討へ 原発事故で COP17

2013 年以降の地球温暖化対策を議論する国連気候変動枠組み条約締約国会議 (COP17) に向けた作業部会が 3 日、バンコクで始まった。 日本は 2020 年までに温室効果ガスを 1990 年比で 25% 削減するとしていたが、東京電力の福島第一原発の事故を受け、政府代表団の南川秀樹・環境事務次官は日本記者団の取材に「25% という数字も議論の対象になる」と述べた。

原発の推進は、温室効果ガス排出削減策の一つだった。 菅直人首相は福島第一原発の放射能漏れを受け、原発新増設を盛り込んだエネルギー基本計画見直しの検討を表明していた。 会合では、参加国がそれぞれ温室効果ガス排出削減の数値目標に関して発表する中、南川次官は数値目標を示さず、福島第一原発について「被災者の救済と原発をコントロール下に置くことに全力を注いでいる。 気候変動に関する政策への影響を見極めるのは時期尚早。」と述べるにとどめた。

昨年末の COP16 で、12 年に「期限切れ」となる京都議定書延長の議論が今年末の COP17 へ先送りが決まってから初の作業部会。 8 日まで。 記者会見した欧州連合 (EU) 代表団も福島第一原発に言及し、「各国への余波があるのは間違いない」と、世界的な原発政策と温暖化対策への影響を指摘した。 (バンコク = 古田大輔、asahi = 4-3-11)

ペットボトルのキャップ、白無地に統一 1 割増産可能に

ペットボトルのキャップが不足して飲料水の増産が難しくなっている問題で、飲料大手は 13 日、キャップを白色無地に統一することで合意した。 4 月下旬から店頭に出回ることになる。

これまでキャップにはブランド名などが印刷され、色も様々だった。 国内のキャップ製造大手 3 社は、それぞれ同じ工場で複数のキャップを作り分けてきた。 だが震災で生産能力は激減。 稼働工場での増産を目指したが、別のキャップに切り替える度に生産ラインを止める必要があり、生産効率が上がらなかった。 白色無地にすれば、供給力は 1 割程度上がるという。 キャップ 3 社は先月、飲料メーカー側に白色無地での統一を要求していた。 (asahi = 4-14-11)

北極圏のオゾン層「過去最大の破壊」 全量の 40% 超

北極圏でこの冬から春にかけてオゾン層破壊が過去最大規模で進んでいることが、日米など 15 カ国の国際研究チームの解析で分かった。 世界気象機関は北極圏のオゾン全量の 40% 以上が破壊されたとみている。 解析では、北極圏のオゾン層破壊はスカンディナビア半島やロシア上空など直径 3 千キロの範囲に及ぶ。 フロンガスによる破壊を温室効果ガスが加速させているという。

大規模なオゾン層破壊は、1980 年代から主に南極で観測されて、研究チームは 90 年代から北極圏の 30 カ所で計測してきた。 北極上空の成層圏では、気温が例年よりも 10 0度以上低い零下 80 度以下を記録している。 オゾン層の破壊は、低い気温で成層圏にできる雲の表面での特殊な反応で進む。 温室効果ガスの排出が増えると対流圏の気温は高まるが、成層圏の気温は低下する。

国立環境研究所の中島英彰地球環境データベース推進室長は「北極のオゾン層破壊は今後さらに進む可能性もある。 南極だけではなく、人が住む地域に近い北極の状態も注視する必要がある」と話している。 (中村浩彦、asahi = 4-6-11)

地球上の風が強まる、温暖化の影響か?

世界の衛星データの分析から、この 20 年間で風速が平均 5% 加速していることが新たに確認された。 暴風雨の際の激しい風は加速の度合いが特に高く、20 年で 10% も数値が上昇していた。

地球上のこれほど広い範囲を対象に風速を分析したのは今回の研究が初めて。 研究のリーダーを務めたオーストラリア、メルボルンにあるスインバン大学のイアン・ヤング氏は、今回の研究は先行研究による発見のいくつかを補強するものだと言う。 「複数の地域的な研究でも同様の結果が出ていた。 そのため、加速が全般的な傾向なのではないかと考えた。」

衛星やレーダーの技術が発達したことで、地球上の気温や降雨はかつてないほど正確に記録できるようになった。 しかし気候の他の要素はそれほど注目されてこなかった。 世界中の風速の測定値の記録を作成するため、ヤング氏らのチームは 1985 年までさかのぼって世界中の衛星による測定値を集めた。

チームは、レーダー高度計を搭載した衛星による記録を利用した。 レーダー高度計の働く仕組みは、自然界のレーダーと言うべきコウモリのエコーロケーション(反響定位)に似ている。 軌道周回衛星から地球に向けて電波を発信し、反射して宇宙空間に戻ってきた電波を測定する。 風が強い時はレーダーに戻ってくる反射電波が弱くなるため、海上の風の強さを算出できる。

風速の加速傾向が地球温暖化の影響によるものなのか、周期的なパターンの一環であっていずれは減速に転じるのかは、現時点で明らかでないとヤング氏は言う。 「もしこれが地球温暖化に関連しているとすれば、暴風雨の強さや発生頻度も増加していることになる。 地球温暖化との関連はあるとするのがわれわれの仮説だ。」

このまま風速が加速を続ければ、「沿岸から沖合にかけての構造の "エンジニアリング・デザイン" や海岸線の浸食、海洋生態系」にも影響を及ぼす可能性があるとヤング氏は語る。 ただし、昨年発表された地上の気象観測所のデータに基づく研究では、地表の風速が弱まっているとの分析結果も報告されている。 今回の研究結果は「Science」誌オンライン版に 3 月 24 日に掲載された。 (ナショナル ジオグラフィック = 3-29-11)

三菱商事、エストニアから排出枠購入 EV 提供へ

三菱商事は、エストニア政府から温室効果ガスの排出枠 1 千万トンを買うと発表した。 購入代金の一部として電気自動車 (EV) を提供し、急速充電器の技術協力もする。 排出枠事業と EV 普及の「一石二鳥」をねらう。 排出枠の代金の使い道を環境対策に限る「グリーン投資スキーム (GIS)」という仕組みを使う。 エストニア政府は代金の一部として三菱自動車の EV 「アイミーブ」 507 台を提供され、福祉関連施設などで使う。

EV 用の急速充電器では、日本の自動車メーカーや電力会社などがつくる充電器規格に基づいた技術協力をする。 日本発の規格や技術を広げるねらいがある。 アイミーブは 2 月末までに日本国内で 3,865 台を販売した。 欧州 15 カ国でも昨年末から販売し、3,400 台を出荷した。 (asahi = 3-6-11)

CO2 削減へ「カーボンマネジャー」資格 菅政権方針

菅政権は、二酸化炭素 (CO2) の排出を減らすための専門資格「カーボン(炭素)マネジャー」を創設する。 地球温暖化対策についての専門知識やノウハウを客観的に評価する「ものさし」を整えて、環境分野で活躍する人材を育てるねらいだ。 月内にも閣議決定し、2012 年からの本格導入を目指す。

カーボンマネジャーには七つの「段位」を設ける。 省エネルギーなどの法律を理解している人は「1 段」とし、CO2 排出量の算定や排出量取引の審査など、能力によって段位が上がる。 「5 段」は顧客に有料サービスができるレベルとし、「7 段」は海外でも認められる名人クラスの人材と定義した。

段位の内容については、内閣府の「実践キャリア・アップ戦略」の専門チームが検討してきた。 夏までに日本経団連や連合の意見を聞きながら詳細を詰める。 今秋以降には複数地域で、実際に段位を与えるモデル事業をおこなう。 新制度は、今後、温室効果ガスの削減に取り組む「環境ビジネス」が広がっていくことをにらみ、企業が社員や就職希望者の能力を判断しやすくするのがねらい。

政府は職業訓練の研修プログラムをつくり、失業者などが訓練を通じて、マネジャーの段位を取得できる仕組みを整える。 公的機関が提供する職業訓練を「段位」と結びつけることにより、非正規社員などが、より質の高い仕事に就くチャンスを増やすことにもつながる。 モデルは英国の能力評価制度だ。 約 700 の職種の職業訓練が用意され、受講すると「ジョブカード」に能力評価が蓄積されていく。 能力は 5 段階に分けられ、求職者はどの程度の能力を持っているかを企業に証明できる。

菅政権は、「介護」や「農業」などでも同様の制度を検討している。 介護の場合、介護福祉士などの資格があるものの、賃金に差がつきにくく離職率が高い。 このため、7 段階程度の段位を導入し、介護報酬が段階的に増える仕組みを検討。 農業では、1 次産業に商品開発やマーケティングなど 2 次、3 次産業的な側面も加え、付加価値を高める「6 次産業化プランナー」の創設を検討している。 (鯨岡仁、asahi = 3-2-11)

温室ガス、途上国と共同で削減 政府が国連に提案へ

政府は 25 日、温室効果ガス削減を進めるため、2013 年以降の地球温暖化対策の枠組みについて新たな提案をまとめた。 国連機関の承認を得ずに先進国と途上国の二国間だけで進める削減策「二国間クレジット」を、国連の温暖化対策として認めてもらうのが狙い。 近く国連に提出する。

12 年までの温暖化対策を定めた京都議定書では、先進国が技術や資金を提供して途上国の排出量を削減する仕組みがある。 国連機関の承認が必要で、審査が厳しく、日本が得意とする省エネ技術による対策は認められにくい。 日本提案は、この仕組みについて「多様な形態を許容すべきだ」としている。 国連の審査を経ずに先進国が途上国に技術を移転し、それによる削減量を両国の目標達成に算入できるようにする二国間クレジットの導入が念頭にある。

日本は、20 年までに温室効果ガス排出量を 25% 削減する目標を掲げている。 国内での削減ですべて達成するのは難しいとして、政府内では二国間クレジットへの期待が高まっている。 しかし、日本提案が国連で認められるかどうかは不透明だ。 (山口智久、asahi = 2-26-11)

バイオマス関連事業の 8 割、効果表れず 6 省に改善勧告

食品廃棄物や家畜のふんなど再生可能なバイオマス(生物資源)の利活用に関する事業の 8 割強で効果が表れていないとして、総務省行政評価局は 15 日、農林水産省など関係6省に改善を勧告した。

行政評価局の政策評価によると、国が 2003 - 08 年度の 6 年間で実施した 214 事業のうち、効果が表れているのは 35 事業 (16%) にとどまった。 所管する省でも決算額を特定できないものも 92 事業 (43%) にのぼるとして、政策効果の把握や、事業の効率的な実施を勧告した。 政府は 02 年、バイオマスの利活用に関する総合戦略を策定。 これに基づく政策について初めて政策評価を実施した。 (asahi = 2-15-11)

京都市、電気バスの走行実験 13 年度にも導入予定

京都市は 10 日、電気バスの走行実験を始めた。 電気で走る路線用の大型バスは全国の自治体で初めてという。 性能や乗り心地を検証し、早ければ 2013 年度に数台を導入する予定。 二酸化炭素の排出を抑え、「環境先進都市」をアピールしたい考えだ。

バスは、リチウムイオン電池を搭載した 64 人乗り。 約 1 時間の充電で 30 キロ程度の距離を走ることができる。 10 日の実験では、市役所前の急速充電設備で動力を蓄えた後、試乗モニターの市民らが乗車。 鴨川沿いの川端通など市中心部の約 5.5 キロと約 7 キロの 2 ルートを走った。 (岡見理沙、asahi = 2-10-11)

未来型省エネ住宅「スマートハウス」で居住実験

住宅大手が、太陽光発電や燃料電池などを使った「未来型」の省エネ住宅の開発を加速させている。 二酸化炭素 (CO2) 排出削減をめざし、制御システムを家に構築して賢く効率的に電気を使おうという発想で、「スマートハウス」と呼ばれる。 各社とも続々と実証実験に乗り出しており、快適さと便利さを実感できるかが普及のカギを握りそうだ。

積水ハウスと大阪ガスは 1 日、奈良県王寺町の住宅地の一角につくった「スマートエネルギーハウス」の実験住宅を公開した。 太陽電池、リチウムイオン蓄電池と、大阪ガスが開発中の高効率の燃料電池の「3 電池」が備わっているのが特徴。 IT を駆使した制御システムでこれらをつなぎ、高いレベルの省エネを目指すものだ。

燃料電池は都市ガスから取り出した水素と酸素の化学反応で電気や熱を発生させる。 電力消費の少ない夜間にもこれを作動させて蓄電池にため、太陽電池の出力を含めても不足する夕方や夜に放電するなどの制御を行う。 住人にはタブレット型端末を通じて発電状況を知らせ、「熱に余裕があるので空調を床暖房に」といった助言もする。

実際に大ガスの社員 (29) と家族 2 人が 5 日から 3 年住んで検証する。 実験の目標は、備え付けの電気自動車での電力消費も含めて「CO2 の排出を計算上ゼロにする」ことを目指す。 太陽光発電で電力購入を減らすことで削減した CO2 量を、住宅での電気・ガス消費で発生する CO2 量を上回らせて差し引きゼロにしたいという。

大和ハウス工業も、リチウムイオン蓄電池を使った省エネ住宅を大阪府吹田市の住宅展示場で一般公開している。 太陽光発電に加えて太陽熱利用システムを屋根に搭載、水道水を利用したドライミストなども窓の外側に設置し、家中丸ごと「エコ」な住宅を具体化した。

CO2 は 4 人家族の一般住宅(延べ床面積 136 平方メートル)に比べて 71% 減。 年間光熱費は 105% 削減でき、タダにしたうえで売電にまわせる計算という。 販売価格は一般住宅に比べて 250 万円程度高くなる見通しだが、年内に販売する予定だ。 このほか、パナホームやマンション大手の大京なども実証実験を進めている。

大手各社が省エネ住宅に力を入れる背景には、人口減で新築需要の市場縮小が見込まれるなか、住宅の環境配慮が消費者の購買意欲をくすぐるとみているからだ。 CO2 や消費電力量の削減に加え、家電製品の自動化や自然の光や風をうまく住宅に取り入れ、利便性と快適性をともに追求している。 (佐藤亜季、asahi = 2-6-11)

サンゴ北上、最速年間 14 キロ 日本近海、温暖化影響?

海水温の上昇により日本周辺で起きているサンゴの北上が、最大で年間 14 キロのペースで進んでいることが国立環境研究所などの調査で分かった。 千葉県館山市沖など、過去にサンゴが見られなかった海域でダイバーが目撃する例が増えているが、分布拡大の実態はつかめていなかった。

日本近海の冬季の海水温は過去 100 年間で 1.1 - 1.6 度上昇した。 地球温暖化の影響とみられる。 同研究所の山野博哉主任研究員らは、水深 10 メートルより浅い海底に分布する9種類のサンゴを選び、館山市沖や長崎県五島列島など 10 地域で分布状況を調査した。 さらに、過去 80 年分の学術論文を精査し、各地域での分布の変化を調べた。

その結果、4 種類のサンゴで、分布域の北上が確認できた。 最も北上の速度が速かった熱帯性の枝状サンゴ「スギノキミドリイシ」は、鹿児島県種子島で 1988 年に確認後、2008 年に北に約 280 キロ離れた五島列島にまで広がった。 年間 14 キロのペースで北上した計算になる。

このまま海水温の上昇が続けば、熱帯性のサンゴが日本近海の温帯域に進出し、生態系が大きく変わる可能性がある。 同研究所は新年度から、日本周辺 8 地域の 60 以上の地点で、10 年間かけてサンゴの分布の変化を調べる予定だ。 (中村浩彦、asahi = 1-23-11)

つくるほど CO2 減るコンクリ製品 鹿島など 3 社開発

中国電力と鹿島、電気化学工業の 3 社は、製造段階で出る二酸化炭素 (CO2) より多くの CO2 を吸収する舗装用ブロックなどのコンクリート製品を開発したと発表した。 世界で初めてという。 価格は通常の製品より 2 - 3 割高いが、コストを下げて事業化も検討する。

鹿島と電気化学工業は 2006 年、セメントにカルシウムとケイ素の化合物を混ぜることで、CO2 を吸収して固まるコンクリートを開発。 今回は中国電力が両社と組んで、石炭火力発電所から出る石炭灰を混ぜた。 製造時に大量の CO2 を排出するセメントの量を約半分に減らし、CO2 発生量を抑制した。

中国電力によれば、れんが型の舗装用ブロックは通常、製造時に 1 立方メートル当たり 439 キログラムの CO2 が出る。 今回の製品では 182 キログラムの排出で、逆に 195 キログラムの CO2 を吸収できるという。 (諏訪和仁、asahi = 1-17-11)

安価で安定、さらにエコ 水を有効発電 電力各社が注目

電力会社が、農業用水や砂防ダムなど、これまで発電にあまり使ってこなかった水に目を向け始めた。 大規模なダムをつくって水力発電をすることはできないが、水力は太陽光と違って夜でも雨の日でも発電できるため、少しの水でも有効に使おうという狙いだ。 背景には、産業界が温室効果ガスの排出削減を問われていることがある。

東京電力は昨年 12 月から、長野県大町市の高瀬川支流で農業用水を使った発電所を建設している。 用水をためておく池と約 114 メートル下の発電所を管でつなぎ、管の中で水を落として発電する。 出力は 1 千キロワットで、来年 6 月に運転開始予定。 農業用水を使った発電所は東電では 1931 年以来 79 年ぶりだ。

同県栄村の栃川でも昨年 12 月、出力 1 千キロワットの発電所の運転を始めた。 こちらは川にせきをつくって水をため、そこから水を水路に流し込んで発電する。 水路式発電所の開発も 48 年ぶりだ。 東電は「温暖化対策への関心の高まりから、これまで注目していなかった水資源も活用した」という。

中部電力は昨年 9 月、同県の烏川で、大雨の時に土砂の流出を防ぐ砂防ダムを電力会社で初めて使い、発電を始めた。 出力は 240 キロワットと小規模だが、このような小規模な水力発電所は同社では 57 カ所目になった。

関西電力は同県の木曽川にあるダムで、下流の生態系などを守るために最低限流し続けなければならない水を使う発電所をつくっている。 同社では初の試みだ。 出力は 480 キロワットで、昨年 10 月に運転し始めた堺市の太陽光発電所の 2,850 キロワットより小さい。 だが、夜でも雨でも一日中発電できるため、年間の発電量は逆に 15% ほど多くなるという。 建設費は 5 億円の予定で、堺太陽光発電所の方が数倍高いとみられる。

電力各社は温室効果ガスの排出削減のため、新エネルギー利用特別措置法(RPS 法)で、太陽光や風力、小規模水力など再生可能エネルギーによる電力を一定割合以上に増やすことを義務付けられている。 太陽光発電所の建設も競っているが、費用が少なく、いつでも発電できる水力も見直されつつある。 (竹中和正、asahi = 1-16-11)

街に水素を流し燃料電池発電 北九州で実証運転開始へ

経済産業省は 13 日、工場から出た水素をパイプラインで流し、広域的に燃料電池を稼働させる実証運転「水素タウンプロジェクト」を北九州市八幡東区で 15 日から始めると発表した。

新日本製鉄八幡製鉄所で製造過程に発生した水素を、1.2 キロメートルのパイプラインで、博物館やホームセンター、住宅に導く。 燃料電池 14 台を運転させ、電気をおこす。 3 月中旬まで水素供給の安定性や安全性を調べる。 一般家庭や商業、公共施設での実証は世界初だという。 水素は無色無臭だが、爆発する危険もあり、漏れたときに気付きやすくするため、水素には臭いを付けて供給する。 (asahi = 1-13-11)

2010 年、世界は最も暑かった 米海洋大気局が発表

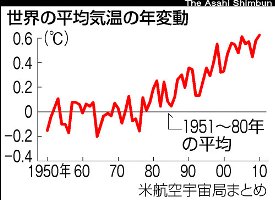

【ワシントン = 勝田敏彦】 米海洋大気局 (NOAA) は 12 日、2010 年の世界の平均気温は 20 世紀の平均に比べて 0.62 度高く、記録が残っている 1880 年以来では、05 年と並んで最も暑い年だったと発表した。

同時に発表した航空宇宙局 (NASA) によると、世界千カ所以上の観測点や人工衛星の海水温観測データを分析。 12 月のカナダ北東部の気温は 10 度以上も高かったが、このような北半球の高温は、海洋の水が持つ熱が大気に伝わるのを防いでいる北極海の氷が後退していることと関係があるらしい。 2010 年のデータを含めると、世界の平均気温は 1970 年代後半から 10 年に 0.2 度のペースで上昇していることになるという。

NASA ゴダード宇宙研究所のジェームズ・ハンセン博士は「この調子で温暖化が続き、温室効果ガスの排出が続けば、2010 年の記録もそのうち破られるだろう」とコメントしている。 (asahi = 1-13-11)

CO2 排出枠、家庭から売るには 経産省など仕組み検討

ある家庭が省エネ家電で二酸化炭素 (CO2) を削減した際、それを企業などに「排出枠」として売れるようにするにはどうしたらいいか。 経済産業省と、電子情報技術産業協会 (JEITA) など電機関連 4 団体がこの仕組みを作ろうと検討を始める。

経産省によると、省エネにすぐれたエアコンや冷蔵庫、テレビなどを買い、これまでより減った CO2 を「排出枠」とする。 売り手は家庭、買い手は CO2 削減目標がある大企業。 家庭は削減分がお金になるし、大企業からすれば、排出枠を買って削減目標に近づけることができる。 売買の仲介は商社などが担う。

現在、排出枠は一部の企業どうしで売り買いされている。 この売却価格は CO2 削減 1 トンあたり約 1 千円。 家電 1 台の CO2 削減量は年 0.2 - 0.3 トンで、排出枠は 10 年分で計算して 2 千 - 3 千円になるという。 このため、省エネ家電を買う時にこの 2 千 - 3 千円分をあらかじめ割り引く制度が検討されている。 大企業側はまとまった排出枠を大量に買い取る見込み。 経産省などは 2013 年度の導入を目指している。

経産省は 4 月以降、100 世帯以上を対象に省エネ家電の年間消費電力を調べ、家電の機種から CO2 削減量を導く計算式をまとめる。 ただ、電力使用量は地域や世帯人数でばらつきがあるほか、「10 年分」が妥当かどうかも検討しなければならない。 国内の企業どうしの排出枠の取引は、08 年度から政府が認証する「国内クレジット制度」が始まった。 省エネ設備を取り入れた中小企業の CO2 削減分を大企業が買い取って自社の削減分としている。 (小暮哲夫、asahi = 1-9-11)

温室ガス排出量取引、導入先送り … 政府方針

政府は 28 日、地球温暖化問題に関する閣僚委員会を開き、2020 年までに温室効果ガスを 1990 年比で 25% 削減するという政府目標達成に向けた主要 3 施策の基本方針を確認した。 焦点だった温室効果ガスの国内排出量取引制度の取り扱いについては「慎重に検討を行う」との表現にとどめ、事実上、導入を先送りすることになった。

同制度では、原則として企業にガスの排出上限を設け、排出量の過不足分を企業間で取引する。 市場原理を通じて、ガス削減を進めるという狙いがある。 環境省などでは 13 年度の導入を目指しており、今年度内にも具体的な制度設計に着手する必要があった。

基本方針では、同制度について「地球温暖化対策の柱」と評価する一方、「企業経営への行き過ぎた介入、マネーゲームの助長といった懸念がある」と指摘。 国内の産業への負担や雇用への影響などを見極めながら、「(導入は)慎重に検討を行う」とした。 (yomiuri = 12-28-10)

晴れない分は金銭補償 住宅用の太陽電池にサービス次々

住宅向け太陽電池の大手施工業者や専門商社が「天気」を補償するサービスを打ち出している。 太陽電池は自宅の屋根で手軽に発電して余った分を高額で売れるが、晴れの日が少ないと発電量が落ちるため、日照時間が基準に満たない場合に購入者へ金銭を払う補償まで用意する念の入れようだ。 異業種から新規参入も相次ぐ激しい業界では顧客獲得競争も熱を帯びている。

機械や住宅機器の専門商社山善(大阪市西区、東証 1 部)は今月 1 日からの購入者を対象に、独自に設定した日照時間の「基準時間」と、購入者の住んでいる地域の実際の日照時間をくらべ、基準を下回った場合に 1 時間当たり 100 円を補償するサービスを始めた。 気象庁や民間気象会社の過去 10 年のデータをもとに設定した地域ごとの基準時間と比較して、実際の不足分が年 30 時間以上だと最大 5 万円まで支払うサービスだ。

ヤマダ電機とも組んで太陽電池の販売・施工を手がける広島市のウエストホールディングス (HD) も、同じようなサービスを 9 月下旬に始めている。 建材の専門商社高島(東京都中央区)も業界に先駆けて 2005 年に始め、このところ引き合いに忙しい。

補償の仕組みはこうだ。 山善やウエスト HD の場合、大手損害保険会社に保険料を毎年払い、購入者に支払った金額を受け取る契約を結んでリスクを避ける。 高島の場合は損保ジャパンと「天候デリバティブ」と呼ばれる契約を交わし、事前の取り決めの日照時間を下回れば補償を受け、購入者に支払う。

住宅用太陽電池の販売・施工は、工務店のほか、トイレや台所の工事業者、空調業者やガソリンスタンドなど異業種から参入が相次ぐ。 山善は「補償を差別化の有力な手段としたい。」 ウエスト HD も「購入を検討するお客さんの『天気が悪かったら発電しないのでは』という不安に応えて需要を取り込める」と見る。 太陽光発電協会の担当者は「競争激化を背景に、新しい発想のサービスは今後も増えてくるだろう」としている。 (石山英明、asahi = 12-13-10)

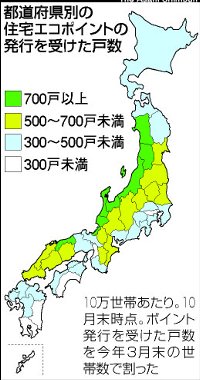

断熱材が足りない 住宅エコポイントで需要増、入荷遅れ

省エネにつながる住宅のリフォームや新築を後押しする政府の「住宅エコポイント」の余波で、壁や天井などに使う断熱材のグラスウールが不足している。 不況で住宅着工数が落ち込み、メーカーが生産規模を縮小していたのに、にわかに需要が増えたためだ。 入荷まで 2 カ月待ちの状態で、工事の遅れも出始めている。

■ 「工事が先に進まない」嘆く業者

秋田県大仙市の会社員五十嵐輝三さん (55) は 10 月初旬、築 50 年の自宅のリフォームを始めた。 台所の改修に加え、壁や天井、床の断熱性を高めれば、上限 30 万円分の国の住宅エコポイントがもらえるからだ。 壁の間や床下に断熱材のグラスウールを補充する予定で、壁や床を取り払った。 しかし、肝心のグラスウールが届かず、工事が先に進まなくなった。 「仮の壁は薄い。 雪が降り始め、寒さがこたえる。」と五十嵐さん。

「まさか、材料が届かないとは ・・・。」 工事を請け負う工務店の男性 (60) は嘆く。 3 週間遅れで届いたが必要量の 10 分の 1 以下で、五十嵐さん宅の工事完了は予定より 2 週間遅れ今月初旬になった。

埼玉県幸手市の滝原材木店は、10 月に入ってグラスウールの仕入れが困難になった。 普段は取引がない建築会社や工務店、建材を扱わないはずの電器店や水道業者からも注文が相次いでいる。 グラスウールは安価で人気が高い。 建築業界がこぞって、あらゆるつてを頼って入手しようと動き回っている。」と瀧原洋一郎社長 (37)。

首都圏で戸建て住宅を販売する飯田産業(東京)の担当者は「ほかの断熱材だと割高になり、すぐに替えはきかない状況。」 住友林業(東京)の担当者も「納期を何とか調整してしのいでいる。」 11 月中旬、国土交通省がエコポイントの申請窓口に不足の状況を問い合わせた。 すると、「入手困難」、「工事が進まない」といった声は全国で上がっていたという。 (斉藤寛子、島康彦)

■ 不況で減産から一転、注文殺到

急激にグラスウールが不足した背景には、政府が住宅に断熱材を多く使うよう、金利や税制の優遇策を矢継ぎ早に打ち出したことがある。 エコポイント以外にも、住宅金融支援機構の住宅ローンでは断熱材を多めに使うとローン金利の 1% が優遇される。 昨年始まった長期優良住宅は一般住宅よりも多くの税金が控除されるが、断熱材を多く使うのが条件だ。 政府が推奨する省エネ型の住宅にするには、従来の住宅の約 2 倍の断熱材が必要になる。

一方、グラスウールのメーカーは国内大手 4 社。 人口減少に伴う住宅着工数の落ち込みから生産規模は縮小傾向だった。 とりわけ昨年は新築の着工が 78 万 8 千戸と 42 年ぶりに 100 万戸割れした。

旭ファイバーグラスとマグ・イゾベールの 2 社で約 8 割のシェアを占める。 両社とも各 2 カ所の工場はフル稼働中だ。 マグ社には「なぜ納品できない」、「いつ入るんだ」といった工務店や建材問屋からの電話が 1 日 1 千件以上も寄せられている。 旭は納品まで 2 カ月かかる場合もあると取引先に周知したという。 両社とも正月休みを返上して増産する予定だ。

硝子(がらす)繊維協会によると、窓ガラスやびんなどをリサイクルして作るグラスウールは、鉱石由来のロックウールなどに比べて割安で、住宅用断熱材市場の約 5 割を占める。 住宅は年内や年度内の引き渡しが多く、断熱材の需要は秋に増える。 政府の省エネ優遇で断熱材の需要が急増し、各社が夏ごろから注文を殺到させたのが品薄の原因とみられる。

■ 経産省、業界に増産要請

住宅業界の混乱を受け、建材メーカーを所管する経済産業省は 11 月、大手 4 社が加盟する硝子繊維協会にグラスウールの増産を要請した。 国交省もハウスメーカーの業界団体にグラスウールを不当に買い占めないように要請した。 ただ、1 社で複数の業者に発注し、二重三重に需要が膨らんでいる可能性もあり、経産省と国交省の担当者は「しばらく推移を見守るしかない」としている。 (福山崇、歌野清一郎、asahi = 12-6-10)

最も簡単な温暖化対策は「電球交換」 国連が報告書

【カンクン(メキシコ) = 須藤大輔】 省エネ電球が世界中に普及すれば、二酸化炭素の排出量を少なくとも 1% 削減できる - -。 こんな調査結果を国連環境計画が 1 日、気候変動枠組み条約締約国会議 (COP16) で報告した。 報告書では「電球の交換がおそらく最も簡単な温暖化対策だ」と指摘している。

報告書によると、世界の電力の 19% を消費している照明器具について 100 カ国を調べたところ、エネルギー効率の悪い白熱灯が電球の売り上げの半分以上を占めていた。 これを電球型の蛍光灯や発光ダイオード (LED) などに置き換えれば、電力消費の 2% 以上を削減でき、470 億ドル(約 4 兆円)の燃料代節約につながるという。 (asahi = 12-2-10)