東京で黄砂、初観測 … 視界 10 キロ未満の所も

気象庁によると、中国大陸から飛来した黄砂が 2 日、西日本から東日本にかけての広い範囲で観測された。 東京、横浜、大阪、新潟などでは今年初の観測。 水平に見通せる距離(視程)が 5 キロ未満の所もあり、3 - 4 日にも飛来する見込みで、同庁は、航空機の運航などに影響する恐れもあるとして注意を呼び掛けている。

発表によると、黄砂は 1 日から観測され始め、通常時には 10 キロ以上ある視程が、2 日正午現在、福岡で 4 キロ、東京で 6 キロ、大阪で 8 キロまで悪化した。 (yomiuri = 5-2-11)

◇ ◇ ◇

西風に乗って … 黄砂が飛来 九州・山口で景色かすむ

九州・山口の広い範囲で 1 日、黄砂が観測された。 関門海峡を望む北九州市門司区の和布刈(めかり)公園では、海峡を行き交う貨物船や門司の街並みなどが霧に覆われたようにかすんで見えた。

福岡管区気象台などによると、通常 10 キロの視界が一時、福岡市で 4 キロ、下関市で 5 キロ、熊本市で 6 キロまで低下した。 5 キロ未満になると空や海の交通に支障が出るとされるが、目立った影響はなかった。 黄砂は、1 日に九州北部を寒冷前線が通過した後、西風に乗って飛来したという。 2 日も観測が見込まれている。 (asahi = 5-2-11)

九州東部カラカラ 3 月以降、福岡の降水量は平年の半分

3 月上旬から九州東部を中心に少雨傾向が続き、水不足への懸念が高まっている。 各地の気象台は少雨に関する気象情報を発表し、農作物や水の管理に注意を促しているが、少なくともあと 2 週間はまとまった雨は期待できないという。 各地の気象台によると、3 月 1 日から現在までの総降水量(速報値)は、宮崎県延岡市で平年の 8% の 29 ミリ、同県のほぼ全域で平年の約 10 - 20% しか降っておらず、福岡県でも約 30 - 50% と少雨傾向が続く。

福岡都市圏や佐賀県東部の主な水がめである江川・寺内ダム(福岡県朝倉市)の貯水率は 5 割を切った。 福岡市は節水推進本部を設置し、節水を呼びかけている。 気象庁が 28 日に発表した予報によると、九州、山口のゴールデンウイーク期間中の天気は、29、30 日は高気圧に覆われて晴れるが、5 月 1 日から 5 日ごろまでは、気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多くなる。 6 日以降は変わりやすい天気が続くという。

気温は期間の初めから、九州北部では 1 日ごろまで、南部では 2 日ごろまで平年並みか高め、それ以降は 5 日までが平年並みか低めで推移し、6 日からは再び平年並みか高めに戻る。 (asahi = 4-29-11)

消費者庁、国民生活センターとの一元化を提案

1970 年から消費者問題に取り組んできた独立行政法人「国民生活センター」の組織の見直しを検討している消費者庁は 20 日、製品事故が疑われる商品のテストや消費者への注意喚起などのセンターの機能を、原則として来年度から徐々に同庁に移し、一元化をはかるべきだとの試案をセンター側に示した。 09 年にできた同庁の仕事との重複が目立ち、消費者行政の強化が進まないとの判断からだ。

試案では、センターの機能のうち、地方の消費者相談窓口の支援や相談員の研修については新たな組織をつくり、同庁のもとにおく考えも示した。 同庁は 5 月中にも中間報告をまとめたい考え。 センターの野々山宏理事長は「これまでセンターが果たしてきた役割が維持、強化されるかは不透明。 消費者にとっても大切な点なので、担保が必要だ。」と話しており、取りまとめの難航も予想される。 (asahi = 4-20-11)

日用品まとめ買い コンビニ売上高、3 月は 7.7% 増

全国の主なコンビニエンスストア 10 社の 3 月の既存店売上高は前年同月比 7.7% 増の 6,465 億円だった。 前年同月を上回るのは 5 カ月連続となる。 日本フランチャイズチェーン協会が 20 日発表した。 東日本大震災で休業した店があったため、来店客は同 0.6% 減だった。 しかし、日用品やインスタント食品のまとめ買いが起きたため、客 1 人あたりの売上高は同 8.3% 増え、全体の売り上げを押し上げた。

乾電池やトイレットペーパーなどの食品以外の日用品が同 23.8% 増と大幅に伸びた。 カップ麺や清涼飲料などの加工食品も同 3.7% 増と好調だった。 一方、おにぎりや弁当などは工場の被災などで品薄だったこともあり、同 1% 増にとどまった。 4 月はまとめ買いが一段落し、主力商品のたばこも品不足が続いている。 花見などイベントの自粛も相次いでいる。 このため、売り上げが伸び悩んでいる可能性がある。 (asahi = 4-20-11)

卵、4 割値上がり 震災で飼料減産、加工品に波及も

東日本大震災の影響が、「物価の優等生」と呼ばれる卵にも及んでいる。 東北地方の飼料メーカーが大きな被害を受けて生産が減少。 店頭価格は 4 割も上がった。 品不足が長引けば卵が原料の加工品にも影響が及ぶ可能性もある。

指標となる「JA 全農たまご」 M サイズの 1 キロあたりの平均卸値(東京市場)は 6 日現在、260 円。 震災当日の 3 月 11 日は 185 円だった。 2005 年 3 月の鳥インフルエンザ発生時に記録した直近の最高値(1 キロあたり 280 円)以来の高い水準だ。

JA 全農たまごによると、震災直後から燃料不足による物流の寸断で出荷量が減少。 八戸、石巻などの被災地沿岸に立地する飼料工場の被災で養鶏業者に飼料も行き渡らなくなり、生産数量も落ちており、東京市場の卵の入荷量は震災前より 15 - 20% 減った。 全農たまごは「飼料の調達が難しく、震災前の価格には当分戻らない(営業企画課)」とみている。

価格の高騰にともない、首都圏に展開するスーパーのサミットや東急ストアは当面、卵の特売を見合わせる。 大手スーパー、イトーヨーカ堂は 6 日、特売をしたが、価格は 198 円と震災前(98 円)から大幅に上昇。 それでも飛ぶように売れたという。 担当者は「鳥インフルエンザで九州産が入りにくくなっているところに、東日本も入らなくなった。 まさに挟み撃ちだ。」と嘆く。

一方、マヨネーズの主原料に卵を使用するキユーピーは「食用油の価格も上がっており、卵の値上がりは痛い(広報)」と嘆く。 同社は油価格の上昇を受け、07 - 08 年にマヨネーズを値上げした。 「現状のコスト増はまだ、吸収できる範囲内」としているが、利益の減少は避けられない。 (asahi = 4-6-11)

牛乳の品薄続く東北・関東 落ち込む生産量 容器も不足

東日本大震災の影響で、関東や東北で牛乳の品薄が続いている。 紙容器の不足に加え、被災地の乳業工場の損壊やエネルギー不足で生産能力が落ち込んでいるためだ。 福島、茨城両県では、福島第一原発事故で原乳の出荷も規制され、品薄の解消には時間がかかりそうだ。

山形県境の宮城県七ケ宿町。 乳牛 45 頭を飼育する秋葉和幸さん (59) の元に集乳車が来たのは、震災発生から 19 日たった 30 日だった。 その間も「牛が病気になる」と搾乳を欠かさなかったため、引き取り手がないまま捨てた原乳は毎日約 500 キログラム。 「餌不足で乳量も減った。 廃棄分の補償があればありがたいのだが ・・・。」

宮城県の原乳生産量は 13 万 8 千トン(2009 年度)。 東北では岩手県の 21 万 5 千トンに次ぐ規模で、約 3 割は関東以西に供給されている。 宮城県内の原乳の放射性物質検査では、基準値を大きく下回り、出荷規制もない。 しかし、森永、明治の大手乳業を含む 4 社の工場が震災に伴う損壊で操業を止めたため、処理能力の約 7 割が失われている。

仙台市の店頭では、県産牛乳が極端に不足している。 みやぎ生協によると「県産の入荷は震災前の 1 割未満」。 県外から調達を進めているが、燃料不足などで配送ルートが定まらず、「品薄が解消する見通しは立たない」という。 福島、茨城両県での出荷規制もあり、こうした地域からの供給に依存する東京都内のスーパーでは「売り切れ」の商品も出ている。

大手スーパー担当者は「需要に対して半分しか供給できていない」と話す。 日持ちしない牛乳は通常、消費地の近くで生産される。 遠くから大量に仕入れるのも難しい。 原乳の処理能力が落ちた宮城県内には、関東以西の乳業メーカーから引き合いが増えている。 生産者団体の東北生乳販売農業協同組合連合会は、原乳を他県に振り向ける一方、地元産の原乳を入手できない福島県の乳業メーカーには岩手県から回している。

ただ、牛の餌不足やストレスで乳量は 3 - 4 割減っているとみられ、各地の需要に応えられる状況ではない。 同連合会役員は「何とか学校給食に影響が出ないようにしたい」と心配する。 紙容器不足も難題だ。 東北や関東に紙容器を供給していた茨城県内の複数の工場が被災した。

燃料、紙容器の不足の解消や工場の復旧が進んでも、乳業メーカーの担当者は放射性物質の検出地域の拡大を恐れる。 「運搬用の燃料が手に入り始め、品薄解消に向かうと思っていたのに、逆に問題が長期化しかねない」という。 (荒海謙一、内藤尚志、asahi = 3-31-11)

雨に備える水道事業者 取水停止や活性炭活用

関東地方の一部で 30 日、雨が降った。 水道水に含まれる放射性物質について厚生労働省は、降雨後に検出される傾向があるとして、水道事業者に対策を呼びかけている。

厚労省水道課によると、大気中の放射性物質の降下物や、水道水から検出される数値は減少傾向。 「事故後初めて降った雨ほどの影響は考えにくい」と説明しつつ、水道事業者に対しては「なるべく影響が出ない対策を」として、▽ 降雨後の地表を流れる水の取水抑制や停止、▽ 降雨時は水道用の貯水施設をシートなどで覆う、▽ 放射性物質の低減効果が期待される粉末活性炭を使う - - などをあげた。

宇都宮市は 30 日夕、鬼怒川から取水する松田新田浄水場で雨が観測され、一時的に取水を止めた。 浄水場は宇都宮市の半分以上に給水。 24 日には乳児の基準を上回る放射性ヨウ素が検出されたが、現在は下回っている。 担当者は「降り始めの雨がよくないというので取水を止めたが、最長で 4 時間程度。 給水に影響はない。」と話す。

東京都水道局は 21 日の降雨後、金町浄水場(葛飾区)で 22、23 日の水道水の放射性ヨウ素の濃度が基準を超えたとして乳児の摂取制限を呼びかけたが、24 日に解除した。 「前回の雨の時より大気中の放射性物質も少ないとみているが、雨の降り方によって粉末活性炭の量を増やすなどの対応をとりたい。」 (asahi = 3-31-11)

震災後、全国 13 の活火山が活発化 専門家「注視」

東日本大震災を起こしたマグニチュード (M) 9.0 の巨大地震の後、関東から九州まで少なくとも 13 の活火山の周辺で地震が活発になったことが分かった。 噴火の兆候となる地殻変動は観測されていないが、過去には巨大地震後に火山が噴火した例もある。 専門家は「注視していく」と話している。

地震が増えた活火山は、関東や中部地方の日光白根山、焼岳、乗鞍岳、富士山、箱根山。 伊豆諸島の伊豆大島、新島、神津島。 九州の鶴見岳・伽藍岳、阿蘇山、九重山。 南西諸島の中之島、諏訪之瀬島。 気象庁などによると、多くは 11 日の巨大地震直後に周辺の地震が増え、現在はいずれも減少傾向にあるという。

富士山の近くでは、15 日に M6.4 の地震が起き、その後も余震活動が続いた。 焼岳では山頂から半径 5 キロ以内で通常の 1 カ月に数回の地震が、1 週間で約 350 回以上に増加した。 箱根山周辺では通常の 1 日 2 回程度の地震が、1 週間で 1,050 回あった。 箱根の地震を観測する神奈川県温泉地学研究所の吉田明夫所長は「大震災をきっかけにした地震であることは間違いない」とみている。

今回の地震では、今のところ、噴火の前兆にあたる地殻変動や火山性微動は観測されていないが、巨大地震後に火山の活動が活発になることは、珍しくない。 静岡大の小山真人教授(火山学)によると、巨大地震によって地下のマグマだまりが揺さぶられたり、地殻変動や地震波が伝わることでマグマだまりにかかる力が変わったりすると、地震が増えることがあるという。

過去には東海、東南海、南海地震が連動した 1707 年の宝永地震 (M8.4) の 49 日後に、富士山が大噴火を起こした例がある。 2004 年のスマトラ沖地震 (M9.1) では、地震後の数カ月間に周辺の 10 以上の火山で地震が活発化、1 年 4 カ月後にはインドネシア・ジャワ島のメラピ山が噴火した。

小山教授は「火山活動が活発化しないか、1、2 カ月は注意して見ていく必要がある」と指摘する。 火山噴火予知連絡会の藤井敏嗣会長は「東日本大震災との因果関係ははっきりしないが、大規模な地震が起きれば影響を及ぼしても不思議はない」と話している。 (川原千夏子、鈴木彩子、asahi = 3-25-11)

ガソリン店頭価格 150 円台に 5 週連続値上がり

石油情報センターが 24 日発表した全国のレギュラーガソリン 1 リットルあたりの店頭価格(全国平均、22 日時点)は 151.2 円で、前週の 148.5 円から 2.7 円上がった。 値上がりは 5 週連続で、2008 年 10 月以来の高値水準となった。

北アフリカ・中東情勢の混乱で原油価格が上昇傾向にあったのに加え、被災による物流の混乱などで不足感が強まったのが理由とみられる。 前週と比べた値上がり幅は東北が 4.7 円、関東が同 3.0 円と全国平均を上回った。 ハイオクガソリンは 2.7 円高い 162.0 円、軽油は 2.4 円高い 130.8 円だった。 (asahi = 3-24-11)

◇ ◇ ◇

ガソリン 145 円突破 2 年 5 カ月ぶり 中東情勢受け

緊迫する中東情勢を受け、ガソリン価格が急上昇している。 レギュラーガソリンの店頭価格(全国平均)は 145 円を突破し、約 2 年 5 カ月ぶりの高値に跳ね上がった。

石油情報センターが 9 日発表した 7 日時点の調査によると、レギュラーガソリン 1 リットルあたりの店頭価格(全国平均)は 145.5 円。 前週より 6.5 円上がった。 2008 年 8 月に記録した過去最高値(185.1 円)とはまだ差があるが、1 週間の上昇幅は中東情勢が混乱してから最大となった。 地域別で最も値上がりしたのは岡山県で 9.8 円。 神奈川、富山両県が 9.3 円、青森県が 8.5 円と続いた。

日本向け輸出価格の基準となる中東産ドバイ原油の価格(東京市場)は、チュニジアで始まった民主化運動がエジプトに飛び火した 1 月末から急上昇。 1 月中は 1 バレル = 90 ドル台前半だったが、反体制デモが原油産出国のリビアにも広がったのを受けて 2 月 21 日には 100 ドル台をつけた。 足もとでは 110 ドル前後で推移している。

今後、日本が輸入の 3 割を頼るサウジアラビアなどにも混乱が広がれば、「08 年を超える水準まで上がる可能性がある(石油業界関係者)」との見方もある。 (asahi = 3-9-11)

「義援金」、「耐震工事」を口実に … 詐欺、すでに 37 件

震災にかこつけて金をだまし取る事件が、未遂を含め、警察が把握しているだけで 18 日までに 37 件起きていることが警察庁のまとめでわかった。 市役所や青年会議所の職員を装って住宅を訪問し、「義援金を募っています」と現金をだまし取る手口が目立つ。

マンション管理会社やガス会社の社員と偽り「耐震のためのブレーカー工事代」、「メーターの点検、修理代」などと言って詐取するケースもあった。 警察庁の担当者は「市役所などの公的機関が住宅を回って募金を集めることはまずない。 民間会社の場合は身分証明書の提示を求めたり、会社が実在するか確かめたりしてほしい。」と呼びかけている。 (asahi = 3-19-11)

投稿事件で被害届、京大に抗議殺到 同志社は学内対応

大学入試問題をネット投稿したとして予備校生 (19) が偽計業務妨害容疑で逮捕された事件で、不正が発覚した 4 大学の対応が割れている。 警察に被害届を出した京都、早稲田、立教の 3 大学に対し、同志社大は警察へ届けず、学内で対応する。 京都大には「大学側にも落ち度がある」などと批判の声が殺到。 カンニングへの対応をめぐり大学の「自治」が問われそうだ。

京都大が問題のネット流出を把握したのは 2 月 26 日午前 11 時半すぎ。 英語試験が終わった直後、大学に電話で指摘があったという。 28 日午後には京都府警川端署に被害を申告。 今月 3 日午前には「入試の公平性を揺るがした」として、偽計業務妨害容疑での被害届を府警に出した。

府警はネットへの接続記録や、大学側からの情報をもとに予備校生を特定。 3 日午後、同容疑で逮捕した。 しかし、当初から「法に基づく警察の捜査を求める(広報担当)」と打ち出した京都大には厳しい批判が相次いでいる。 大学側が受け付けた電話の件数は 4 - 8 日で約 200 件に。 受験生の保護者や卒業生らからで「監視が甘かった大学に落ち度がある」、「カンニングなら不合格にするだけでいい」などと抗議する内容が大半だったという。

府警の調べなどで、予備校生が試験会場の中で携帯を操作したとみられることが明らかになると、大学側が「監督はちゃんとしていた(松本紘総長)」と強調したことも、非難を浴びた。 入試で監督経験がある同大学の教員は「きちんと調査もしないまま警察に対応を丸投げし、大学の自治を放棄した」と嘆く。

警視庁へ被害届を出した早稲田、立教の両大学にも、再発防止を求める意見などが電話やメールで寄せられた。 ただ、両大学とも「真相究明のためには被害届の提出が必要」と説明し、取り下げる考えはないという。 一方、同志社大は 8 日、警察に被害届を出さない方針を明らかにした。 ▽ 逮捕された予備校生は未成年、▽ 単独犯の疑いが強い、▽ カンニング行為による入試業務への影響は軽微 - - などを考慮したという。

同大学の調査委員会は、受験生の答案とネット投稿された解答を照合して「不正をした受験生を特定できなかった」と結論づけた。 大学側は予備校生の合否についても「個人情報なので、個別の受験生に関することは答えられない(広報)」としている。 (asahi = 3-8-11)

◇ ◇ ◇

携帯電話、股に隠して左手で入力 入試投稿の予備校生

京都大の入試問題がネット掲示板に試験中に投稿された事件で、偽計業務妨害容疑で京都府警に逮捕された仙台市の男子予備校生 (19) が、試験会場内で携帯電話を操作し、掲示板に直接書き込んでいたと説明していることが、捜査関係者への取材でわかった。 試験監督の目を盗むため、携帯を左手で股の間に隠し持ち、文字を入力したり画面を確認したりしていたとみられる。 府警は、試験の監督態勢についても調べを進める。

予備校生は、2 月 26 日に実施された京大の英語試験で、試験時間内にネット掲示板「ヤフー知恵袋」に和文英訳の設問を投稿。 寄せられた「解答」を答案用紙に書き写すなどして、大学の入試業務を妨害した疑いがあるとして今月 3 日に逮捕された。

捜査関係者によると、府警の調べに対し、予備校生は試験会場の自席から携帯電話でネットに接続し、掲示板に投稿したり、別の投稿者から寄せられた解答を確認したりしていたと説明。 試験監督に見つからずに携帯を操作する手口について、「左手で携帯を持ち、股の間に隠して設問を入力した」などと話しているという。 また、掲示板上に書き込まれた解答を答案用紙に写す際には、左手に持った携帯の画面を確認しながら、右手の筆記具で答案に書き写したとみられる。

京都大などによると、同大学の英語試験は、約 8 千人が受験。 110 の試験室には、計約 400 人の監督が配置されていた。 小さな試験室の場合は監督は 2 人以上、大きい場合は最大 10 人が配置されたという。 捜査関係者によると、予備校生は、自席が会場の隅の方だったと説明。 「監督の目が届きにくかったので(携帯を操作)できた」などとも話しているという。

府警は今後、試験会場での監督態勢や試験中の状況などを調べ、予備校生が供述通りに携帯を使ってカンニング行為ができたのかについて検証する方針。 捜査関係者によると、予備校生は京都大のほか、同志社大(京都市)、立教大(東京都)、早稲田大(同)の入試問題についても試験中のネット投稿を認めているという。 捜査当局は今後、予備校生が各大学の試験でも同様の手口でカンニングをしていた可能性があるとみて、調べを進める。 (asahi = 3-4-11)

◇ ◇ ◇

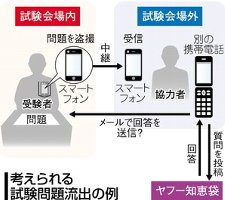

入試問題投稿 スマートフォンで中継?

入試問題がインターネットの質問サイトに投稿された問題で、一部の多機能携帯電話(スマートフォン)を使えば、受験者が試験問題を盗撮し、試験会場外に中継映像を送れることが、情報機器に詳しい専門家の話で分かった。 外部に協力者がいれば、試験中に不審な動作をすることなく、質問サイトに投稿できることになる。

25 日に行われた京大の文系数学の問題では、開始前に試験官が問題文の訂正を伝えていた。 「aicezuki」を名乗る「ヤフー知恵袋」への投稿は、この訂正を反映させた問題文になっており、リアルタイムで外部に流出した可能性が強まっている。 一方、会場内では携帯電話の使用は禁じられており、問題文を打ち込もうと不審な動作を続ければ、まず試験官に気付かれる。

だが、情報セキュリティー会社「ネットエージェント(東京)」の杉浦隆幸社長によると、服などに忍ばせたスマートフォンで問題を盗撮すれば、音も不審な動作もない。 スマートフォンに動画中継機能があれば、映像を外部に中継できる。 服のボタンに模した小型カメラやカメラ付きペンを売る東京・秋葉原の防犯用品店の店長も「これらで盗撮はできるが、リアルタイムに画像を送れない。 スマートフォンなら現実的では。」と話す。

携帯電話各社によると、動画中継機能があっても、無線 LAN を使う高速インターネット通信の接続装置(ルーター)が近くになければ送信はできない。 ただ、秋葉原の携帯電話販売員は「手のひらに収まるルーターがあり、ポケットに入れておけば無線 LAN を使える」と証言する。

その上で「動画を協力者がスマートフォンで受信し、別の携帯電話で投稿したのでは」と話す。 投稿された質問の表題横には携帯電話のマークがあるが、スマートフォンからだと「マークは表示されない(ヤフー広報室)」からだ。 店長は「携帯電話の着信メールをワイヤレスで確認できる腕時計が市販されている」とも説明。 「盗撮用のスマートフォン以外に着信用の携帯電話がかばんの中にあれば、(協力者からの解答メールを)腕時計を見ながらカンニングできる」としている。 (東京新聞 = 3-1-11)

超高層ビルの揺れ、想定 2 倍の恐れも 長周期地震動

東海、東南海、南海地震が連動して発生すると、東京、大阪、名古屋の 3 大都市圏の超高層ビルは、想定より 1.2 - 2 倍大きな長周期地震動に襲われる可能性があることが日本建築学会の調査でわかった。 崩壊するおそれはほとんどないが、4 メートル幅で 5 - 10 分間揺れるビルも予想された。 事前の補強で、被害が大幅に減らせるとしている。 4 日発表した。 内閣府の委託で日本建築学会が 2007 年から調べた。

三つの巨大地震の発生確率は 30 年以内に 60 - 87% と推定されている。 もっとも大きい「3 連動型」で、関東、濃尾、大阪平野で生じる揺れを最新の方法で計算。 その結果、現在の設計で長周期地震動として想定している揺れを、平均で 2 - 3 割上回ることがわかった。 予測にはばらつきがあり、大きい場合は関東と大阪で 5 割増し、濃尾では 2 倍近くになった。

揺れは想定を超えたが、余裕を持って建設しているので、いずれの都市圏でも既存の超高層ビルが崩壊する可能性はほとんどないという。 ただし揺れ方や損傷度は建物ごとに違う。 建物と地面の揺れやすい周期が一致すると、梁(はり)の端が折れたり、傾いたままになったりするなどのおそれがある。

日本建築学会は、制震部材を入れるなど、事前の補強で被害は劇的に減らせるとしている。 被害を受けやすい建物は 100 棟以下と推定されるので、耐震診断をして、大規模修繕の際に耐震補強をあわせて行い、工期や費用を節約することを勧めている。 「今回は推定の一例だが、技術的にわかったことを、国土交通省にも伝えていく」としている。 (瀬川茂子、asahi = 3-6-11)

輸入小麦価格、18% 引き上げ 2 年半ぶりの水準

農林水産省は 23 日、国内の小麦消費の約 9 割を占める輸入小麦の政府売り渡し価格を 4 月から 18% 引き上げ、1 トンあたり 5 万 6,710 円にすると発表した。 小麦を原料とするパンやうどんの価格に影響が出そうだ。 農水省は 1 世帯の 1 カ月あたりの消費支出を約 40 円押し上げるとみる。

売り渡し価格の引き上げ率の幅は「食料危機」と言われた 2008 年 4 月の 30% 以来。 価格は直近のピークの 7 万 6,030 円(08 年 10 月から 09 年 3 月)の約 75% にあたる。

売り渡し価格は半年ごとに改定している。 今回は国際価格の高騰で、昨年 9 月から今年 2 月までの政府の買い付け価格が前期比で約 2 割上昇したことを踏まえた。 農水省によると、食パンの店頭価格のうち小麦価格の占める割合は 7%、うどんや中華めんは 1 - 2%。 政府売り渡し価格が 30% 上がった 08 年春には、パンを平均 8% 値上げしたメーカーがあった。

農水省がまとめた小麦の国際価格の実績と今後の見通し(ドルベース、名目価格)によると、今年の平均価格は昨年比 14% 高く、来年はさらに 5% 高い。 今回の売り渡し価格は 4 月から 9 月までだが、政府の買い付け価格がさらに上昇するようだと、10 月以降のさらなる値上げにつながりそうだ。 売り渡し価格はかつては家計への影響を勘案して国際価格と切り離して決めていたが、07 年 4 月から連動する仕組みに改めた。

売り渡し価格は、買い入れ価格に 1 キロあたり 17 円を上乗せしている。 上乗せ分は国内の小麦農家への戸別所得補償の財源の一部となる仕組み。 買い入れ価格の上昇にもかかわらず売り渡し価格を抑えようとすると、1 キロ 1 円につき一般財源の投入額が約 50 億円膨らむことになり、農水省は「今のところ上乗せの縮小は考えていない」としている。 (山本精作、asahi = 2-23-11)

救急出動最多 546 万件 緊急性低い要請も一因 10 年

昨年 1 年間の救急出動件数は 546 万件を超え、過去最高になったことが 18 日、総務省消防庁のまとめでわかった。 高齢化が一因だが、緊急性の低い救急要請も多く、同庁は救急車が必要なケースかの判断に役立ててもらうマニュアルを作成する。

同庁によると、2010 年の救急車の出動は 546 万件を超え、前年より 34 万件余り増えた。 63 年に救急出動を始めて以降、これまで最高だった 07 年の 529 万件を超えた。 前年と比べた増加率は 6.7% で、95 年の 7.6% 以来、15 年ぶりの高い伸びとなった。 搬送人数も 497 万人で過去最高だった。

増加した 748 の消防本部に原因を聞いたところ、8 割が「高齢の傷病者の増加」と答えた。 昨夏の猛暑を受け、5 割余りの消防本部は「熱中症傷病者の増加」を挙げた。 一方で、4 割近い消防本部は「緊急性が低いと思われる傷病者の増加」を指摘したという。

消防庁の分析では、高齢化の進展によって 2030 年までは出動件数は増加し、年間 608 万件に達するという。 一方で、搬送患者の半数余りは入院の必要がない軽傷者。 119 番を受けてから病院に搬送する時間は 09 年で全国平均で 36.1 分。 10 年前より 9 分遅くなっている。

同庁は「このままでは搬送時間がさらに遅くなり、重篤な患者に影響がでかねない」として、「家庭でできる救急マニュアル」を年度内に作成する。「子供に熱やけいれんが出た」「おじいちゃんのろれつが回らなくなった」など、すぐに救急車を呼んだ方がいい場合と、急いで病院に行かなくても大丈夫なケースなどをホームページで紹介する。 (大久保泰、asahi = 2-19-11)

光回線の強引勧誘に苦情増 クーリングオフ適用外が背景

インターネットの光通信サービスの契約を巡る消費者トラブルが増えている。 「強引な勧誘を受けた」などの苦情相談が、全国の消費生活センターに 2010 年度は 11 月までで 3,500 件を超え、前年度同期の約 1.6 倍。 クーリングオフ(無条件解約)などを定めた特定商取引法が、契約代理店など電気通信事業者に適用されないことも、増加の背景にあるようだ。

昨年夏、埼玉県久喜市の男性会社員 (42) 宅に、光通信サービスの代理店を名乗る男性営業員が訪ねてきた。 「いまだに ADSL を使っているなんて。 絶対に損はないから乗り換えて。」 留守番をしていた母親 (73) に契約を持ちかけた。 「いりません」と言って帰らせても、週に 3、4 回来ては 1、2 時間も勧誘を続けたという。

根負けした母親が息子名義で契約。 男性は代理店に苦情を言い、契約解除したが、代理店契約を結んでいた通信会社にも苦情を言うと、「どこが問題なのかと、取り合わなかった」という。

光通信はインターネット回線の一つで、従来主流だった ADSL に比べ、大容量のデータを高速で通信できる。 動画や音声を送受信する機会が増えたことなどで需要が高まり、通信会社が直接販売するほか、通信会社と契約を結んだ代理店が戸別営業に回っている。 同じ地域で多数の代理店が営業活動をするなど業者間競争が激しくなっている。

消費者トラブルの増加を受けて国民生活センターは、光通信サービスの苦情相談数の集計を 09 年度から始め、同年度は 3,632 件に上った。 10 年度は 11 月末時点で 3,578 件と、前年度同期を 1,400 件近く上回る。 相談内容で、工事費なども含む契約金額の平均は約 8 万 5 千円。 サービス内容を理解できない高齢者に契約を勧めるケースが目立つという。

トラブルを生む背景には、8 日間のクーリングオフを義務づけ、一度勧誘を拒否する姿勢を示した消費者には再勧誘できないことを定めた特定商取引法が、電気通信サービスを対象にしていないことがある。 電気通信事業法で電気通信事業者は業務上の規制を受けており、「二重規制」になるとして適用除外にしたためだが、電気通信事業法にクーリングオフや再勧誘に関する規制はない。 そのため直後の解約にも「解約料」が必要になる場合もあり、トラブルに発展しやすい。

電気通信事業者協会の消費者支援委員会で委員長を務める浜谷規夫さんは「多くの事業者が解約には応じている。 『再勧誘はやめてほしい』と明確に申し出た消費者には、他の代理店からも勧誘しないよう対応するようにしている」と話す。 総務省も今年度、電気通信事業者の消費者対応を話し合う有識者の作業部会を設け、適切な勧誘のあり方についても議論を始めている。

明治学院大学の圓山茂夫准教授(消費者法)は「訪問販売の商品が電気通信サービスというだけで規制が及ばないのは問題。 業界の努力だけでは実効性に欠け、規制対象を広げるべきだ。」と話す。 (小林未来、asahi = 2-15-11)

各地の民放人気ラジオ、NHK が全国放送 3 月新番組で

NHK は 3 月から、各地の民放ラジオの番組を紹介する新番組をラジオ第 1 放送で始める。 限られた地域でしか聞けない人気番組を原則としてそのまま全国に放送し、ラジオのよさを再認識してもらう狙いだ。 民放のレギュラー番組を NHK が放送するのは初めてという。

新番組は 3 月 29 日に始まる「亀渕昭信のにっぽん全国ラジオめぐり」。 隔週火曜午後 9 時 5 分から 50 分間の放送で、ニッポン放送の元 DJ で社長も務めた亀渕昭信さんがパーソナリティーを務める。

NHK ラジオセンターによると、コミュニティー FM を含めた全国 100 局以上の AM、FM 局の番組の中から毎回 1 番組を選んで放送する。 出演者らの承諾を取ったうえで、スポンサー名や CM などはカットする。 亀渕さんが現場のラジオ局を訪れ、制作者らに聞いた話も流す。

NHK ラジオは現在、地域の放送局が全国向けに放送する 25 分間の番組を毎週 1 回放送している。 これとは別に、民放と協力してラジオ全体を盛り上げようという試みだ。 亀渕さんは「地方には面白い番組、面白い人がいっぱいいる。 そういう番組や作り手を紹介したい。」と話す。 橋浦明彦プロデューサーは「NHK や民放という枠を超えて、ラジオはおもしろいと伝えたい」と話している。 (篠崎弘、岡田匠、asahi = 2-2-11)

もうけ話、お年寄りご用心 大阪・投資会社詐欺事件

「元本保証で高配当。」 こんな誘い文句で投資に応じ、貴重な蓄えを失うお年寄りらが後を絶たない。 大阪府警が 1 月摘発した大阪市の投資会社もまた、聞き慣れない金融商品への投資を募り、高齢者らから金を集めていた。 被害の背景には、低金利時代や虎の子の運用先に迷う人たちがいる。

◇

大阪市南部の女性 (84) は 2008 年、孫ほど年の離れた営業マンの飛び込み営業を受けた。 約 20 年前に夫を亡くし、戸建て住宅でほぼ一人暮らし。 家族の思い出などを語り合って打ち解けると、話題は女性の資産運用に向いた。 「投資信託より金がいい。 すってんてんにならない。 大丈夫ですよ。」 「今は投資信託が下がっていて、銀行が勧める商品なんてみんなダメ。」

勧められたのは、金の値動きに投資するという「商品差金決済取引(商品 CFD)」だった。 「おとなしくて優しい子。 お金を下ろす時は銀行まで連れて行ってくれた。 だますなんて、今でも信じられない。」と女性。 かつて自宅でクリーニング店を営み、夫の亡き後も一人で店を切り盛りして約 800 万円を蓄えていた。 ほぼ全額を託した。

女性の預金通帳には投資会社「国際リード投資」からの振り込み記録が残る。 初めは配当があり、信頼したが、振り込みは 5 カ月目を最後に途絶えた。 その後、自宅に別の男性社員がやってきた。 「取引で大きな損が出た。 あと 40 万円ほど必要だが、今なら、この 40 万円は免除できる。」 社員が差し出した書類にあわててサインした。

後で読み返すと、投資会社を訴えないことを約束した和解書だった。 会社の電話はまったくつながらず、訪ねた事務所はもぬけの殻。 民事訴訟を起こしたが、半額の約 400 万円を取り戻すのがやっとだった。

1 月 12 日、大阪府警が逮捕した容疑者 8 人の中に、最初に訪ねてきた営業マンと同じ名前があった。 国際リード投資は容疑者グループが次々に設立した 8 社のうちの一つとみられている。 「もう投資はこりごり。 戻ったお金は利率が低くても普通預金に入れておく。」 女性は肩を落とした。

大阪市内で暮らす別の 70 代の女性も 2 年前、国際リード投資の勧誘を受けた。 寝たきりの夫との 2 人暮らし。 女性は 30 年間、電気メーターの検針の仕事を続け、退職金で投資信託を買った。 配当金で孫やひ孫に誕生祝いやお年玉をあげるのが楽しみだった。

「投資信託の配当が下がっているでしょ。 うちの商品に切り替えたらどうか。」と営業マン。 最初は電話で、翌日には自宅を訪れ、次は上司も連れてきた。 「元本保証で 2 年すれば全額返る」と言われ、女性は 200 万円を託した。 「なんで配当が高いのか理解はできなかったけど、話を聞くうち、買わなあかんのかなと思ってしまった。」 契約書には元本割れのリスクが書かれていたが気づかなかった。

女性の自宅には、今も別の投資会社から勧誘の電話がかかってくる。 「私たち年寄りは強く勧誘されると断りきれない人も多いんですよ。 そこを狙うなんて。」

◇

こうした高齢者らから投資名目で金を詐取したとして、大阪府警は 1 月 12 日、国際リード投資(大阪市西区)などの実質的な経営者、横田真人容疑者 (38) ら 8 人を詐欺容疑で逮捕。 関係先の家宅捜索で年金受給者のリストなどの勧誘時に使っていたとみられる複数の名簿を押収した。

捜査関係者によると、適正に資金が運用されていれば商品 CFD 自体は合法的な取引だが、横田容疑者らは顧客から預かった資金を実際には運用せず、自分たちの報酬にしていたと府警はみている。 捜査関係者によると、横田容疑者らは 2007 年 7 月以降、代表者を代えたり、本店所在地を他県に移したりしながら 8 社を相次いで設立。 しかし、いずれも 1 年ほどで事務所を閉鎖していた。 府警は、顧客からの追及を免れるためだったとみている。 (asahi = 1-30-11)

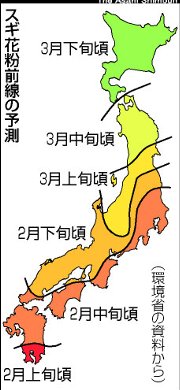

花粉ピーク、関東以西は 3 月中旬 東北は 4 月上旬

環境省は 27 日、今春のスギ、ヒノキの花粉飛散量の予測を発表した。 花粉が最も多くなるのは、北関東や関東より西が主に 3 月中旬、東北地方は主に 4 月上旬。 南関東や九州北部では 3 月上旬になる見込みだ。 飛散量のピーク時を予測するのは、今回が初めて。

スギ花粉が飛び始める時期は、関東や関東より西で例年よりやや遅い 2 月中下旬、東北地方は平年並みの 3 月上中旬の見込み。 昨夏の猛暑などの影響で、全国的に飛散量は昨年より多くなるという。 特に東海・近畿地方は、飛散量が少なかった昨年の 10 倍以上になるため、環境省は予防策をとるよう呼びかける。 花粉についての情報は、同省の 花粉情報サイト で順次、公表される。 (asahi = 1-28-11)