外国人技能研修、7 割が違反 中国地方 5 県

外国人研修・技能実習制度に基づき実習生を受け入れた中国地方 5 県の事業所のうち、7 割近くで労働関連法違反があった。 調査を進めた各県の労働局は、違反した事業所を改善指導した。 2010 年 10 - 12 月、労働基準法や最低賃金法など労働関連法の実習生への適用状況について、252 事業所を抽出して調査。 68.7% に当たる 173 事業所で何らかの違反が判明した。

県別の事業所数は、▽ 広島 64 (違反率 78.0%)、▽ 山口 34 (50.7%)、▽ 岡山 39 (76.5%)、▽島根 16 (69.6%)、▽鳥取 20 (69.0%) - となっている。 違反内容(重複あり)の最多は、労使協定を超える時間外労働で 31.0%。 資格がない実習生にガス溶接をさせるといった労働安全衛生法関連 25.4%、事前協議なしで光熱費や寮費を給料天引きするなどの賃金関連 15.9% と続いた。 (中国新聞 = 3-1-11)

中国人の元実習生ら、残業代 1,500 万円求め提訴

八千代の食肉加工会社、初弁論で棄却求める

外国人研修・技能実習制度で来日した中国人元技能実習生 5 人が、残業代が支払われていないとして、受け入れ先だった八千代町の食肉処理加工販売会社を相手に、未払い賃金計約 1,500 万円などの支払いを求める訴訟を起こし、第 1 回口頭弁論が 21 日、水戸地裁下妻支部(富張邦夫裁判官)であった。 同社は請求の棄却を求めた。

訴えによると、5 人は 2007 年外国人研修生として来日。 同社で 1 年間の研修期間を経て、食肉解体の技能習得を名目に外国人技能実習生として 08 年から同社に雇用された。 しかし、勤務内容のほとんどは県内外の養鶏場で、養鶏の捕獲・運搬に費やされた。 全国の養鶏場に出張する際は早朝に出社し、同社が運転するトラックに乗り込み、各養鶏場に向かった。

5 人は、トラックの移動中も養鶏の健康管理をするなど「会社の指揮命令に服している」として「移動時間は労働時間であって、この間の労務の提供の対価としての賃金が支払わなければならない」と主張している。 また 5 人が賃金の未払いを労基署と弁護士に相談したところ、同社は 5 人に対し、請求を断念し和解して帰国するという趣旨の「帰国申請書」を書かせ、そのまま帰国させたなどとしている。

同社は答弁書でトラックでの移動時間について「山間部の養鶏場には時間的・場所的に利用可能は公共交通機関がなく、(5 人は)便乗して移動したに過ぎない」とし、勤務時間には当たらないと主張。 「帰国申請書によると、本件紛争は、既に清算的和解により解決しており、提訴自体が無効」としている。 (茨城新聞 = 2-22-11)

◇ ◇ ◇

中国人女性 6 人 賃金未払い提訴

■ 会社側争う姿勢

(山梨県)昭和町のクリーニング会社で外国人技能実習生として働いていた中国人女性 6 人が、低賃金で長時間労働させられたなどとして、この会社と日本の一次受け入れ機関の協同組合を相手取り、未払いの賃金など約 3,530 万円の支払いを求める訴訟を甲府地裁に起こしたことが 14 日、分かった。 会社側は全面的に争う姿勢を示している。

訴状などによると、6 人は外国人研修・技能実習制度を利用して 2005 年 12 月に来日。 06 年 1 月から同社で研修生や技能実習生として勤務したが、最低賃金を下回る額で長時間労働させられたという。 また、未払い賃金の支払いや労働条件の改善を同社に求めたところ、帰国を強要され、その間に暴行や監禁を受けてけがを負ったと主張している。 提訴は昨年 12 月。

元実習生側は強制帰国までの間の未払い賃金(3 人については一部和解済み)のほか、監禁や負傷の損害賠償などを求めている。 一方、クリーニング会社側の弁護士は「訴状にあるような賃金の請求に法的な権利はない」と反論。 「(傷害などは)事実関係が違う」と主張して、「徹底的に争う」としている。 (菊地雅敏、asahi = 2-15-11)

中国人女性が出国審査後に不明、搭乗せず 成田空港

成田空港第 2 ターミナルで 4 日、出国審査を済ませた 20 代の中国人女性が中国・上海行きの航空機に搭乗せず、行方不明になっていることが 13 日、分かった。 千葉県警成田空港署は女性を捜している。

同署などによると、女性は 1 - 2 年前に研修生として入国したが、受け入れ先の会社は「就業態度が悪い」として受け入れの継続をやめ、帰国させることを決めた。 会社は帰国便に乗せるため、警備員を雇い、出国審査をさせ、制限エリア内に入ったのを見届けたが、その後、搭乗は確認されていないという。

警備員が成田国際空港会社に通報するとともに、ターミナル内を探したが、見つからず、同署に届け出たという。 同署によると、同ターミナルの JR 駅の防犯カメラで、よく似た女性が改札を通過する姿が確認されたという。 通常は身分証明書を持った空港関係者や従業員らしか、制限エリア内から戻ることは出来ない。 同署などは、女性がどのようにして制限エリアから出たのかなどを調べている。 (asahi = 2-13-11)

クリーニング工場と外国人研修生 小説に

● 須賀川の会社社長 実体験を基に描く

福島県須賀川市のクリーニング会社「セルクル」社長、鈴木和幸さん (51) が小説「さよなら」を出版し、作家デビューした。 日本のクリーニング工場で働く中国人研修生をめぐる物語。 各地で問題が噴出する外国人研修制度の実態を、実体験を基に描いている。

鈴木さんは県立安積高校の元生徒会長。 タイガーマスクにあこがれ、東京での大学時代はプロレスサークルを立ち上げ、リングに立った。 祖父から 3 代続くクリーニング業を拡大し、今や県内で約 100 店舗。 全国クリーニング協議会の理事も務める。 小説は仕事の傍ら、夜、自室にこもって約半年で書き上げた。

舞台は慢性的な人手不足にあえぐ東京都大田区の「ひかりクリーニング」。 従業員の退職が追い打ちをかけ、春の繁忙期を乗り切れないと追いつめられた 2 代目社長の橘重信は、中国から研修生を受け入れることを決意する。 業界紙の広告で見つけた仙台市の研修生受け入れ機関に連絡。 面接のために中国の地方都市を訪れ、乳飲み子を国に残しても日本で働きたいと訴える志願者に胸を痛める。

ただ、実際に日本にやって来た研修生は、自分が選んだはずの中国人とは全くの別人で - -。 ストーリーは冒頭から大小の起伏を繰り返し、研修生の突然の帰国、その後の行政をも巻き込んだ騒動を書き、ドラマチックに進む。 2005 年から約 3 年間、自社工場に外国人研修生を受け入れた鈴木さんの実体験がストーリーの骨格になっている。

物語に登場するのは、口八丁手八丁で研修生受け入れに誘う受け入れ機関の金ブレスレットの男や、テナントに出店するため接待を強要する大手スーパーマーケットの担当者。 あくの強いキャラクターも、実在の人物がモデルになっているという。

鈴木さんは「私も実際に外国人研修生を受け入れたが、研修は思わぬ形で終わった。 振り返ってみると、受け入れ機関も行政も、おかしなことだらけ、不条理だらけだった。 それでも制度は今なお続いている。 実態を書き残しておきたいと思った。」と話す。 フィクションの形式にしたことで、より生々しく現実を書けたという。 昨年、原稿が東京の編集者の目にとまり、1 月から全国の書店の店頭に並んでいる。

昨年 12 月にはクリーニング店の内幕を書いた「ニホンを洗濯する」を出版したばかり。 激安クリーニングのからくりや、良い店の見分け方などを指南している。 鈴木さんは「クリーニング業界は裏街道を行く人があまりにも多い。 ごまかしや不正がはびこっている現状をなんとかしたい。」 筆の力で、業界の汚れもクリーニングしたいと意気込んでいる。 (斎藤健一郎、asahi = 2-9-11)

外国人介護士広がり期待 宇都宮の NPO 法人、2 級研修 11 人が修了

介護施設と、介護現場へ就職を希望する外国人の仲立ちに取り組む宇都宮市の NPO 法人「地球人ネット(長谷川朋子理事長)」による第 1 回「介護員養成研修 2 級課程修了式」が鹿沼市内で行われた。 受講した外国人 11 人全員がホームヘルパー 2 級資格を取得、県内施設にとって外国人介護員受け入れのきっかけになると期待される。 11 人の出身地はブラジル、中国、フィリピン、タイ、ペルー、エストニアで全員女性。

このうち中国出身の内匠鶴恵さん (48) = 野木町 = は、日本人の夫の両親を介護した経験を生かしたいと受講。 130 時間の講義、演習、実習を日本語でこなした。 研修は日本人と外国人が共に働くことを見据え、日本人も受け入れた。 内匠さんは専門用語の理解に苦労したが、講師や一緒に受講した 9 人の日本人に教えてもらい乗り切った。

内匠さんは「お年寄りを応援したい。 近くの施設で働きたい。」と意欲的。 他の修了生は就職、ボランティア希望のほか、勉強を継続したいとする声もあるという。 同講座メーン会場の特別養護老人ホームさつき荘 = 鹿沼市 = は、地球人ネットを介し 4 人の外国人が介護現場で働き、さらに今回の修了者 1 人を受け入れる予定。

半田昇理事長は「介護の仕事において外国人(の資質)は日本人と全く変わらない」と話し、「不景気のため職員の不足感が薄れた面はあるものの、結婚を機に辞める人がいるなど慢性的な職員不足は否めない。 高齢化が進めば将来的に必ず不足する。 修了生が県内に散っていけば、ほかの施設も受け入れやすくなる。」と施設のネットワーク化構想を語った。

同ネットの長谷川理事長は「外国人は皆まじめで、さらに勉強したいという人が多い。 きめ細かく対応していきたい。」と話した。 (下野新聞 = 1-31-11)

外国人研修生 : 「性的暴行受けた」 農家経営者らを提訴 - 千葉

外国人研修生として千葉県旭市の農家で働いていた中国人女性が 21 日、男性経営者から性的暴行を受けたとして、経営者と 1 次受け入れ機関の「ちばみどり農業協同組合」に慰謝料など 1,100 万円の支払いを求め千葉地裁に提訴した。 原告側の弁護士らはセクハラなどへの対策が全く講じられていない研修制度に問題があるとして同日、厚生労働省などに改善を求める申し入れ書を提出した。

訴状などによると、女性は 09 年 11 月に来日。 他の 3 人の女性研修生とともにトマト栽培などに従事した。 男性経営者は作業中に研修生の胸や尻を触った。 さらに女性に対しては 10 年 6 - 7 月、人目に付かないところで強制わいせつなどの性的暴行をしたという。 女性は 8 月中旬に労働組合の保護を受けて逃亡。 警察に被害届を提出した。

ちばみどり農協総務部は「事実であれば大変問題だが確認ができていない。 訴状も見ておらずコメントできない。」としている。 (市川明代、mainichi = 1-22-11)

今後の展開が気になる国際研修制度

水産加工の製造現場を取材した際、真剣な面持ちで仕事に励む外国人を目にした。 これは、国際研修制度を利用して日本で学ぶ研修生たちだった。 この制度は国会などで不法滞在者増加につながっているのではないか等の懸念が問題にされるが、製造業者は募集をしても日本人の若者が集まらない現状を、この制度を有効活用することで打破しているケースがあるという。 この制度の現場を取材し、今後も製造現場の労働力確保の観点から、慎重に議論してもらいたいと切に感じた。

研修生受け入れの実態

我が国には、企業が海外から研修生を受け入れるための入国資格制度がある。 3 カ月程度の座学を中心にした短期研修から、1 年以上にわたる技術実習を含む実務研修(最長 3 年間)まで実施できる。 数万人規模で入れ替わり立ち替わり国内企業にやってくる研修生の出身国は、アジアを中心にさまざまだ。 しかし、何と言っても圧倒的に多いのは中国。 全体の 7 割前後になる。

ところが、この国際研修制度、国会等で何かと問題にされることが多くなった。 「研修生の名目で、不足した労働力を安価に補っている」、「エスケープ(研修放棄)で不法滞在者が増える」、「研修費や給与が不当にピンはねされている」等々 ・・・。 こうした声があがると、なぜか入国管理局は突然、研修生の入国審査全般を厳しくし、計画的に研修生受け入れをしている企業があおりを受け、研修中断という事態が多数生じている。

国内企業での研修生受け入れの実態は、どうなっているのだろうか。 実際に大企業や中小企業で話を聞いてみた。 「やはり 3K 業種というか、手や体を動かす職場には若い担い手が来ないのですよ。 研修生の形でも、若い人たちが職場に入るとベテランを含めた社員のモチベーションがあがるのです。」 こう語るのは、東海地方の水産物加工会社の社長。

「特に外国から来るというと、日本人は親切だから何かと世話をやくんですね。 それに "模範になろう" という気持ちが出て、職場全体が締まるというか、とにかくお金を負担して研修してもらう以上の効果があるのですよ。(同)」

ちなみに、この会社は最近、受け入れ国を東南アジア諸国から中国へと切り替えた。 「やはり、漢字文化の共有が大きいですよ。 機械のマニュアル等も飲み込みが早い。 それに、ゆくゆくは中国で営業展開を考えていますから、研修生を将来の現地幹部候補生にとも考え始めているのです。(同)」

有効に活用され効果をあげている

大企業の職場では、また違った事情があった。 ある大企業の地方事業所で短期研修を終えて帰国する研修生の歓送会に出席し、受け入れを統括する海外事業交流担当者と話をした。 「うちの場合は、中国の貧しい地方から研修生を受け入れることで、あちらの政府にも協力してもらっています。 当社が中国の貧困克服プロジェクトに協力することで、現地との信頼関係を築き、事業活動のネットワークづくりに繋げています。」

実際、この企業は中国では各省ごとに事業シェアを確実に伸ばしている。 すでに 20 年以上にわたり、中国各地からの研修生を受け入れ、その都度に現地進出を果たしてきているのだ。 今回帰国する研修生も中国西域奥地の若者たちだった。 このように、企業の規模や業種によって研修生を受け入れる意図や効果は異なるようだが、いずれにしろ国際研修制度は有効に活用され効果をあげているという印象をもった。

政権交代がなったいま、「研修制度で質の低い外国人労働者が入る」という近視眼な発想ではなく、この制度を有効利用して生産の担い手を確保している製造業が多いことを認識し、主役であるそれら中小企業がより多くの利益をあげられるような制度として管理・運用してもらいたいものだ。 (J-Net21 = 1-11-11)

日本への留学生、過去最多 日本 → 海外は減少数最大に

海外から日本への留学生が今年は 14 万 1,774 人に上り、前年から 9,054 人 (6.8%) 増えて過去最多を更新したことが、日本学生支援機構の調査で分かった。 中国からの留学生が 7 千人増とトップで、留学熱の高さが際だった。 一方、就職活動の早期化などを背景に日本人の海外留学生の減少数は過去最大となり、「内向き志向」が浮かび上がった。

機構によると、5 月 1 日時点の出身国・地域別の留学生数は、中国が 8 万 6,173 人で、全体の 6 割を占めた。 中国からの留学生はこの 10 年で 2.7 倍と大幅に伸びており、今年は過去最多を記録。 上位は韓国や台湾が並び、アジアが全体の 92.4% を占める。 欧州が 3.1%、北米が 1.9% %だった。

中国は、2009 年の米国への留学でもインドを抜いてトップに立ち、海外での存在感を高めている。 学生支援機構の担当者は中国の留学熱について、「高等教育を受ける人口が急増し、厳しい競争のなか、海外でキャリアを身につけようという意欲が強い」とみている。

逆に、日本から海外への留学は減少が続く。 文部科学省が 22 日発表した集計によると、08 年の留学生数は 6 万 6,833 人で、前年から 8,323 人 (11.1%) 減と、過去最大の減少数となった。 日本人留学生は 04 年の 8 万 2,945 人がピークで、以降は減少傾向に。 国別では米国 2 万 9,264 人、中国 1 万 6,733 人、英国 4,465 人と続くが、いずれも前年より 1 - 2 割減った。

海外留学の減少の理由について、文科省の担当者は「不景気による経済的な負担の重さや学生の『内向き志向』のほか、早期に始まる就職活動への影響を考えて留学が敬遠されている」と話す。

政府は 20 年までに日本で学ぶ外国人留学生を 30 万人に増やす計画を掲げ、拠点となる大学への資金支援などに取り組んでいる。 海外からの留学生との交流で視野を広げ、国際的な競争力を向上させる狙いがある。 日本人の海外留学も増やしたい考えだが、減少傾向に歯止めがかからない。 (井上裕一、asahi = 12-27-10)

学校に外国の子数人 専門外の先生、日本語指導手探り

日本語のできない外国人の子が、学校に 1 - 4 人。 そんな外国人散在校が全国で 10 年間に 800 校増えた。 外国人の子がたくさんいる学校と違って日本語指導の先生の配置を受けられず、専用の教室もない。 どう支えればいいのか、現場の先生たちは手探りを続ける。 文部科学省も対策を考えるため、自治体からの公募によるモデル事業を始めた。

ネパール人の女の子、シャルマ・シラさん 88) は昨年 12 月、大阪府八尾市立刑部(おさかべ)小学校の 1 年の学級に編入学した。 他の 33 人はみな日本人。 学校全体で日本語指導が必要な外国人はシラさんだけだ。

担任の磯部香教諭 (25) は「えんぴつ」、「黒板」と言っても通じないシラさんに、どう接していいか戸惑った。 ネットで初歩のネパール語を学ぼうと考えたが、文字が難しくてあきらめた。 ネパール旅行ガイドブックを買い、ネパール語で話しかけてみたが、まったく伝わらない。 すでにひらがなを教える単元は終わっていて、1 人のためにやり直すのは難しい。

家庭科や特別支援学級の教諭らが応援に入り、ひらがなから指導。 磯部教諭は表に絵や写真、裏にひらがなで名前を書いた単語カードを数百枚作り、繰り返し見せて覚えさせた。 「シラさんが活発な性格だったことが幸いした」と磯部教諭。 初日から校庭で同級生の縄跳びの輪に入り、授業中はほとんど分からなくても元気に手を挙げた。 ひらがな、カタカナや日常の単語を覚えた頃から子ども同士で会話するようになり、だんだん文章で話せるようになった。

今春からは校外の人の力も借りている。 その一つが、授業中に机を並べて付き添ってもらう「日本語指導員」。 同市では、外国語を話せる日本人や、日本で育児を終えた中国やベトナム出身の人たち計約 50 人が日本語指導員として登録しており、シラさんには日本人男性 (72) が週 1 - 2 回教えている。 また、多くの外国人児童が在籍している市立志紀(しき)小学校から週 1 回、日本語指導担当の小桜満香教諭 (41) が派遣され、シラさんを別室で教えている。

ただ、市内には散在校が小学校だけで 5 校ある。 距離の問題などから、小桜教諭が回れるのは 2 校だけだ。 成功例ばかりではない。 関西地方の公立中に 3 カ月前から通う、中国人の母親を持つ男子生徒 (15) には、自治体から派遣された指導員が当初ほぼすべての授業に付き添っていた。 だが、1 カ月足らずで指導員に支払える謝礼の上限に達し、学校独自の予算に切り替えた結果、付き添える時間が週 4 時間に激減した。

散在校は全国的に増えている。 その理由を、ブラジル人ら外国人労働者の集住地区を抱える愛知県の担当者は「社員寮にまとまって住んでいた外国人が、不況で職を失って様々な場所に転居していることが一因では」と分析する。

都道府県により「5 人以上」、「10 人以上」などと基準は違うが、1 校にある程度まとまった人数の外国人生徒が在籍していれば、国が給与の 3 分の 1 を負担する日本語指導教員の加配(定数に上乗せした配置)がある。 加配校では「日本語教室」、「国際教室」などの名の特別教室が設けられることがほとんどだ。 しかし、散在校では加配が受けられないため、外国人を指導した経験のない教員が手の空いた時に教えるといったケースが多いと見られる。

文科省は 3 月、散在校の日本語指導に照準を合わせたモデル事業を公募。 八尾を含む大阪、千葉、兵庫、三重の 4 府県 18 市が選考を通った。 刑部小と志紀小のように集住地区にある拠点校から散在校への巡回指導をしたり、日本語指導の担当者の情報交換会を開いたりするなどの試みを国費で実施している。 ただ、集住地区が近くにない学校では巡回指導の手法は使えないなど、課題が多い。 (花野雄太、asahi = 12-21-10)

ペルー人家族の強制退去処分、取り消す判決 名古屋地裁

三重県鈴鹿市で暮らすペルー人の 6 人家族に対し、名古屋入国管理局が 3 人の在留特別許可しか出さず、残り 3 人を強制退去処分としたことをめぐる訴訟で、名古屋地裁の増田稔裁判長は 9 日、「許否は家族を一体のものとして判断するのが相当だ」として、残り 3 人に対する退去処分を取り消す判決を言い渡した。 訴えていたのは、一家のうち、退去処分を受けた 40 代の両親と、日本で生まれた長女 (10) の 3 人。

原告代理人によると、両親は 1994 年に偽名を使って他人の旅券で日本に入った。 約 2 年後に未成年だった長男から三男までの 3 人も入国。 長女は日本で生まれた。 一家は 98 年以降、本名で在留期間更新の申請などをしたが認められず、名古屋入管は昨年、両親と長女をペルーへの強制退去処分とした。 息子 3 人には、日本で長期間、義務教育を受けていることなどを考慮して在留特別許可を与えた。

判決は、長女がペルーで生活したことがなく、普段から日本語を話して小学校に通っていることに言及。 児童の権利に関する条約を引用して「(在留特別許可には)児童の最善の利益が考慮されるべきだ」と述べ、「父母と長女を一体のものとして許可するかどうかを判断するのが相当」とした。

さらに「在留資格がない不自由な立場にありながら、両親は息子を高校に進学させるなどしており、夫婦が協力して懸命に子育てした様子がうかがわれる」と指摘。 退去処分とした 3 人に在留特別許可を与えなかった判断について「社会通念に照らし著しく妥当性を欠き、名古屋入管が裁量権の範囲を逸脱、乱用したもので違法だ」と述べた。 (上田真由美、asahi = 12-9-10)

◇ ◇ ◇

外国籍の子、公立校に通う割合アップ 不況が影響か

文部科学省が、群馬、静岡、愛知など南米出身の日系人が多く住む地域を中心に 16 県の 29 市で外国籍の子どもの就学状況を調べたところ、67% が公立などの小中学校に、12% が外国人学校に通っていることがわかった。 3 年前の同種調査より公立の割合が高まる一方、学費が高い外国人学校の割合が低下し、不況の影響をうかがわせる結果となった。

文科省から委託された 29 市が昨年 7 月 - 今年 3 月、外国人登録上の住所を訪ねるなどして、小中学校段階の年齢の子の就学状況を調べた。 29 市で計 1 万 2,521 人の子どもの 67% (8,334 人)が公立小中学校などに通い、外国人学校に通っているのは 12% (1,544 人)だった。 どちらにも通わず 1 日を自宅などで過ごす不就学は 1% (85 人)、登録上の住所に住んでおらず連絡がとれなかった子どもは 20% (2,558 人)。

文科省が 2006 年度、今回と一部重なる 12 県市に委託して実施した同種調査では、公立小中 61%、外国人学校 21%、不就学は 1% だった。 愛知県豊田市では、公立小中が前回の 52% から今回は 71% に上昇。 外国人学校は 18% から 7% に低下した。 群馬県太田市でも公立小中が 53% から 59% に上昇、外国人学校は 24% から 11% に低下した。 (青池学、asahi = 8-15-10)

徳島の縫製会社を中国人実習生が提訴 未払い賃金支払い求め

徳島県上板町の縫製会社 4 社で技能実習生として働いていた中国人女性 14 人が、会社や経営者に未払い賃金や残業代など総額約 1 億 4 千万円の支払いを求める訴えを徳島地裁に起こしたことが 1 日、分かった。

訴状によると、14 人は外国人研修・技能実習制度に基づいて平成 20 年 5 月 - 21 年 11 月に来日し、今年 8 月まで上板町の工場で洋服の縫製作業に従事。 勤務時間は午前 8 時から午後 10 時ごろまでの 1 日約 14 時間で、休日は月 1 日程度だったが、月平均 200 時間前後の時間外・休日労働に対する割増賃金が支払われなかったとしている。

この問題をめぐっては、徳島労連が 10 月末、国の制度で来日した中国人女性らが賃金未払いなどの不正行為を受けたとして高松入管(高松市)に申告した。 縫製会社側は「担当者が不在なので、コメントはできない」としている。 (sankei = 12-2-10)

◇ ◇ ◇

徳島・上板の縫製工場で時間外労働強要か 中国人研修生が申告

外国人研修生を長時間無償で働かせるなど違法な行為をしたとして、上板町内の縫製工場の中国人の研修生らが 27 日、高松入国管理局に受け入れ停止や賃金の支払いなど工場の経営者の処分を求めて申告した。 申告したのは、中国・遼寧省出身で 21 歳 - 39 歳の女性。 研修生 4 人と技能実習生 10 人で、縫製の技術を学ぶために 2008 年 5 月 - 09 年 11 月に順次来日した。

申告書によると、縫製工場では、14 人が研修中にもかかわらず、毎日 13 時間ほど縫製作業をさせ、休日は月 1 回程度。 本来してはならない時間外労働で、割増賃金も支払わなかった。

不満を言うと、「残業していることを他人に言うと刑務所に入れられる」、「嫌なら帰国しろ」と言ったり、ミスをすると、罰金を取ったり土下座させたりしたという。 研修生らは今年 8 月、県労働組合総連合に相談。 現在は保護されている。 受け入れ先の縫製工場は「コメントできる責任者がいない」と話している。 (asahi = 10-28-10)

初来日の衝撃、入寮した晩「なかなか寝付けなかった」

1997 年に研修生として初来日したという中国人ブロガーの冬草(ハンドルネーム)さんが自らのブログに来日当初の感想を綴っている。

名古屋国際空港に到着し、空港職員から日本語で挨拶をうけたことで「外国に来たのだ」と実感したという冬草さんは、空港からバスで移動中、対向車の車がクラクションを鳴らさないことや、ヘッドライトをハイビームにしないことに気づき、「すべてに秩序があり、すべてが静かだった」と回顧した。 続けて、休憩のために立ち寄った高速道路のパーキングエリアで、「ゴミ箱が整然と並び、何を捨てるべきかまで決められていた」と驚きを綴った。

研修生として来日した冬草さんは、会社側が用意した寮で生活することになったが、「寮の玄関では靴を脱いで、スリッパに履き替えなければならなかった。 すべての階にトイレと洗面所があり、トイレに入るときには再び靴を履き替えなければならなかったが、日本人は本当に清潔な民族だ。」と述べる。

入寮後、冬草さんは会社から生活や食事における規則を伝えられたが、その細かさに再び驚いたという。 入寮した晩、冬草さんは日本到着後に接した人や感じたこと、日本人の周到な準備を思い出し、「日本人の細かさに敬服する思いで、なかなか寝付けなかった」と回顧した。 【中国ブログより】 (サーチナ = 11-17-10)

提訴 : 中国人元技能実習生 5 人、未払い賃金求め 時間外争点 1,503 万円 茨城

◇ 地裁下妻支部

外国人研修制度で来日し、八千代町の食肉処理加工販売会社「高井産業(青木大二郎代表取締役)」で働いていた中国人元技能実習生の男性 5 人が 12 日、同社に時間外労働の未払い賃金計 1,503 万円の支払いを求めて水戸地裁下妻支部に提訴した。

県外の養鶏場までトラックで移動した往復十数時間を出張手当だけですませる会社に対し、時間外労働として認定するよう主張したもので、原告側代理人は「日本人がやらない仕事を外国人実習生にやらせている」と指摘している。 外国人技能実習生を当事者とする訴訟が現在、全国で約 30 件行われているが、時間外労働の解釈を巡って争うのは珍しい。

訴えたのは、中国山東省出身の燕洪翔さん (24) ら 5 人で、「食肉解体」の技術を学ぶ目的で 07 年 3 月に来日した。 業務は、県外の取引先の養鶏場で鶏を捕獲し運搬することで、ほぼ毎日養鶏場との往復に費やされた。 青森への出張の場合、往復で約 16 時間かかるが、運転手ではないため、最大 4,000 円の出張手当が付くだけだった。 訴状などによると、燕さんらは「移動中も指揮命令に服している」と鶏の健康管理などの業務にあたっていたと主張している。

原告側弁護人によると、燕さんらは今年 1 月下旬ごろ、下館労働基準監督署に相談。 しかし、労基法上の一般的解釈として「移動時間は労働時間ではない」と言われたため、同年 2 月、「外国人研修生問題弁護士連絡会」に連絡していた。 同社とのトラブルが表面化する中、燕さんらは契約を 1 カ月残し、2 月に帰国した。 燕さんは電話取材に「部屋で寝る時間がなくて、毎日疲れて気持ち悪かった。」と話す。

訴えに対し同社は「訴状を見ていないのでコメントできない」と話している。 茨城労働局によると、移動時間の労働認定は「移動中、どの程度の業務を負わされているか」によって判断されるという。 原告側代理人の指宿昭一弁護士は「実習生は工場で働く約束で来日しており、長時間の移動は想定外。 安い出張手当の適用はおかしい。」と指摘している。 (杣谷健太、mainichi = 10-13-10)

元研修生が会社提訴 / 美作の部品業

■ 未払い賃金求め / 中国人 3 女性「時給 400 円とは」

美作市の機械部品製造会社で、外国人研修生として働いていた 20 代前半の中国人女性 3 人が 4 日、残業代などの未払い賃金計約 300 万円の支払いを同社に求める訴えを岡山地裁津山支部に起こした。 訴えによると、3 人は中国・江蘇省出身で、2007 年 8 月に国の外国人研修・技能実習制度を利用して来日。 岡山市内で言葉や習慣について研修を受けた後、9 月 7 日から同社で研修を始めた。

規定によると、07 年 9 月から 1 年間の研修期間中、研修時間は週 40 時間と定められていた。 総研修時間の 3 分の 1 以上は日本語や技能の習得に必要な講義に当て、残りで工場などでの実務が認められているが、残業は禁止されていた。 支給されるのは生活費分の研修手当のみで、3 人の場合は月 6 万円だった。

ところが 3 人は、座学を受けるべき時間にも工場で作業させられ、研修手当以上の賃金はもらえなかった。 その上、最低賃金を大幅に下回る時給 400 円で残業をさせられたとして、差額分の支払いを求めて提訴した。

原告のうち、現在、兵庫県姫路市に住む 2 人が 4 日、今年 6 月に加入した労働組合「ひょうごユニオン(神戸市)」のメンバーと津山市役所で記者会見を開き、「毎日仕事を頑張ったのに 400 円は少ない」、「組合に相談したことを会社に話したら、『嫌なら中国に帰れ』と言われ怖かった」と話した。 ただ、来日前に中国の送り出し機関に保証金や土地を担保に出しており、「両親が集めた大金が返ってこないと思うと、辞められなかった」という。

訴えられた会社は「訴状が届いておらず、コメントできない」としている。 (平井恵美、asahi = 10-5-10)

研修生の不当労働見逃す 名入管が是正指導

外国人研修・技能実習制度で第一次受け入れ機関に指定されている財団法人「日中技能者交流センター(東京都千代田区)」が、派遣先の岐阜県大垣市の鉄工会社で外国人研修生 6 人が時間外労働を強いられたにもかかわらず監督を怠って見逃したとして名古屋入国管理局から是正の行政指導を受けたことが分かった。

センターによると、大垣市の鉄工所にセンターを通じ 2007 年から派遣されていた 6 人が制度で禁止されている時間外労働をさせられた。 名古屋入管が昨年 5 月、同社の不正行為を認定。 センターにも是正指導した。 同様に奈良県香芝市のプラスチック成型工場に 07 年から派遣された 5 人も時間外労働を強いられ、大阪入管が昨年 6 月、不正を認定。 この件もセンターは是正指導を受けた。

2 件とも研修生からの訴えで発覚した。 センターの河野操一常務理事は「3 カ月に 1 度の監査で研修生から聞き取り調査をしていたが見抜けなかった」という。 センターは厚生労働省所管で、現在は 2,200 人の研修生を受け入れ、全国のメーカーなど 300 社に派遣している。 (chunichi = 9-27-10)

西尾の 2 社、中国研修生と和解 賠償訴訟「労働認める内容」

西尾市内の企業 2 社で研修した中国籍の男女 3 人が労働者の勤務実態がありながら、法令の定める最低賃金を下回る手当で働かされたとして名古屋地裁岡崎支部に起こした損害賠償請求訴訟は、2 社が請求額の 70% を支払うことで和解した。 3 人を支援する労働組合「西尾ふれあいユニオン」が 22 日、会見して明らかにした。

訴えたのは、外国人研修・技能実習制度で 2006 年 6 月に来日した 20 - 30 代の 3 人。 うち 2 人は繊維染色会社で、1 人は繊維加工会社で 1 年間、研修した。 訴状によると、3 人は研修期間中に染色や機織りなどの労働を割り当てられ、禁止されている残業にも時給 300 - 350 円で従事。 それぞれ月 6 万円の研修手当が支払われたが、最低賃金に基づく給与の 4 - 5 割にすぎないとして、1 年間の差額に当たる計 464 万円を求め、昨年 9 月に提訴した。

同ユニオンの谷田部仁夫代表は「今回の和解は、研修生も実態に即して労働者として認めるという内容。 労働賃金の時効 2 年の枠を超えて損害賠償請求の道を開いた」と評価している。 (広中康晴、chunichi = 9-23-10)

中国人研修生賠償訴訟、組合の控訴棄却

外国人研修・技能実習制度で来日した中国人女性 4 人(いずれも 20 歳代)が、劣悪な条件で働かされたとして、熊本県天草市の縫製会社 2 社(共に廃業)や受け入れ機関「プラスパアパレル協同組合(熊本県小国町)」などを相手に、損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が 13 日、福岡高裁であった。 西謙二裁判長は、2 社と同組合に慰謝料として約 440 万円の支払いを命じた 1 審・熊本地裁判決を支持し、同組合の控訴を棄却した。

1 審判決によると、中国人 4 人は 2006 - 07 年、研修生や実習生として 2 社に勤務。 午前 3 時までの残業が続いたほか、休日は月に 2、3 日程度だった。 熊本地裁は未払い賃金などとして 2 社に計約 1,290 万円の支払いを命令。 同組合については「会社への監査・指導義務に違反していた」として、2 社と連帯して慰謝料を支払うよう求めた。

原告らは制度を支援する財団法人「国際研修協力機構(東京都)」にも法的責任を求めたが、1 審判決は訴えを退けた。 2 社と同機構に対する 1 審判決は確定。 同組合が福岡高裁に控訴していた。 弁護団によると、1 審判決は受け入れ機関の責任を全国で初めて認定した。 (yomiuri = 9-13-10)

温泉文化、台湾で沸く? 和倉温泉「加賀屋」が出店

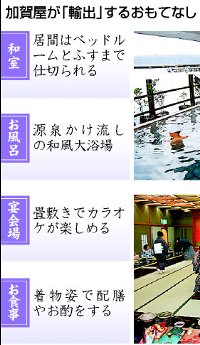

石川・和倉温泉の老舗旅館と台湾の会社が合弁企業をたちあげ、日本とほぼ同じ接客、サービス、料理を提供する本格的な和風温泉旅館を 12 月、台湾でオープンさせる。 室内には畳が敷き詰められ、着物を着た客室係が日本産のビールや日本酒で客をもてなす。 旅館の誘致やノウハウを学ぶ動きはベトナムやロシアなどからもあり、温泉文化の「輸出」が進む可能性がある。

台北から車で約 30 分。酸性の硫黄泉で知られる北投温泉に着く。 石川県七尾市の和倉温泉「加賀屋」と、台湾の不動産開発会社「日勝生活科技」の合弁企業が経営する「日勝生加賀屋」ができる。 加賀屋には富裕層を中心に年間 8 千 - 1 万人の台湾人観光客が訪れており、台湾との縁は深い。

日勝生加賀屋には、客室係のきめ細かい「もてなし」で知られ、「プロが選ぶ日本のホテル・旅館 100 選(主催・旅行新聞新社)」で 30 年連続 1 位となった加賀屋のノウハウをつぎ込む。 「もてなし」が台湾人観光客から高い評価を受け、リピーターも多いことから台湾進出を決めた。

地上 14 階地下 4 階、90 室の旅館を約 60 億円をかけて建設した。 部屋は 8 割以上が和室。 日本から畳職人らを派遣して作った。 源泉かけ流しの和風大浴場のほか、日本の旅館のように家族風呂もつくられた。 宴会場では台湾でも人気のカラオケが楽しめる。

とりわけ力を入れるのが接客の指導だ。 従業員 70 - 80 人は着物姿で接客に当たる。 接客係の台湾人女性たちは 1 月から来日し、加賀屋で部屋食の配膳(はいぜん)やお酌など老舗温泉旅館のもてなしを学んでいる。

「正座に苦労しているようですね」と加賀屋の鳥本政雄専務。 5 月から加賀屋で研修中の客室担当の台湾人女性 (26) は「台湾と日本のサービス内容はほぼ同じ。 でも、台湾ではお客様から要望があってからサービスするのに対し、日本ではお客様から言われる前にサービスすることが大きな違いです。」

夕食の会席料理は本家の加賀屋とほぼ同じ内容。 前菜、お造り、焼き物、煮物、蒸し物など 12 - 13 品を提供する。 料金は 1 部屋を 2 人で利用した場合、1 人あたり 3 万 2 千円から。 客の比率は台湾 7、日本 2、東南アジア 1 と想定しているという。

「国際観光施設協会(東京都)」は「サービスも含めた和風温泉旅館の海外進出は、珍しいのではないか」という。 旅館の「もてなし」や温泉水の配湯システムは台湾以外の海外でも注目度が高い。 日本温泉協会などによると、昨秋、横浜市で開かれた「国際温泉会議」には海外からノウハウを学びに訪れた参加者もいた。 観光開発が見込まれるカムチャツカ半島に温泉地を抱えるロシアからの出席者が最も多く、草津温泉などの温泉地を見学した。

綿抜邦彦東京大名誉教授(地球化学)によると、海外では、日本の温泉が培った源泉から温泉水を 1 カ所に集めて各旅館に配湯する集中管理方式や、湯温を保ったまま旅館に導く引湯技術、そして旅館の経営ノウハウなどへの関心が高い。 鳥本専務は「今回のオープンは、日本の温泉旅館文化の『輸出』。 成功させて、ほかの地域や国に広げたい。」と意気込んでいる。 (藤方聡、asahi = 9-11-10)

アジアの研修生と食文化交流 - 水ギョーザ作り

岩国市本郷町内の企業で働く中国、インドネシア両国の研修生と地元婦人会との交流会が、町内の本郷公民館であった。 一緒に水ギョーザを作り、互いの文化に触れて交流を深めた。

縫製工場で働く中国人研修生 6 人と、介護施設で働くインドネシア人研修生 2 人が参加。 互いの国の文化や言葉について話し合った。 中には「じゃろ」、「しちょる」といった山口県の方言も飛び出した。 ギョーザ作りでは、力を合わせて皮を伸ばしたり、包んだりして和やかな雰囲気で調理、試食していた。 (中国新聞 = 8-31-10)