日航、サーチャージ値上げへ 4 月から最大 7 千円増

日本航空は 18 日、国際線の運賃に上乗せする燃油サーチャージを 4 - 5 月の発券分から値上げすると発表した。 原油価格高騰で指標としている航空燃料価格(シンガポールケロシン市況)も上がっているためで、片道最大 7 千円上がる。 サーチャージの指標がこの水準になるのは 2008 年 4 - 6 月以来、約 3 年ぶり。

サーチャージ(片道 1 人あたり)は、北米・欧州 1 万 7,500 円、ハワイ 1 万 1 千円、中国 4,500 円、韓国 1,500 円など。 日航は 3 カ月ごとにサーチャージを見直していたが、より直近の燃料価格を反映させるため、今回から他社と同じ 2 カ月間隔にする。 (asahi = 2-18-11)

ETC 無しでも平日上限 2 千円 4 月からの高速料金

4 月からの高速道路の新料金体系が 14 日までにまとまった。 ETC 搭載の有無にかかわらず、普通車は原則として「平日上限 2 千円」、軽自動車と免税対象のエコカーは「毎日上限 1 千円」とする。 16 日の民主党国土交通部門会議で最終決定する。 2009 年 3 月に始まった軽・普通車の「休日上限 1 千円」と、本州四国連絡高速(本四)との普通車の乗り継ぎ特例上乗せ料金(500 円)は、ETC 搭載車だけの適用となる。

トラックやバスなど「中型車」以上は、現行の距離別料金に割引制度を加える方式を続ける。 首都高速と阪神高速は均一料金をやめ、上限のある距離別料金(500 - 900 円)を導入する。 ただ、関係自治体の同意が必要で、4 月開始は見送る方向。 東京湾アクアラインは、「普通車 800 円」の社会実験を 3 年延長する。 本四のみの利用は普通車で平日上限 2 千円。

新料金の適用期間は 3 年程度とする。 ただし、本四は地元との調整が必要なため当面 1 年間の適用とする。 国の持ち出しは年 7 千億 - 8 千億円で、自公政権が予算化した割引向け財源の約 2 兆円を使う。 (鳴澤大、asahi = 2-15-11)

全日空国際線、機内荷物制限を大幅緩和 重さ倍増路線も

国際線の機内に無料で預けられる荷物の制限を 4 月から緩和すると、全日空が 9 日発表した。 欧州やアジア路線のエコノミークラスでは、これまでの計 20 キロから 46 キロまで認める。 ベビーカーも無料にする。 日本航空も緩和を検討している。

全日空によると、行き先ごとに個数や重量の制限が異なっていた基準をすべて統一し、サイズや重さの制限も緩和するという。 すべての国際線で個数を 2 個(ファーストクラスは 3 個)に制限する代わりに、1 個あたりの重さをエコノミークラスで 23 キロ、ビジネスとファーストクラスで 32 キロに改めた。 路線によって制限があった 1 個あたりのサイズは、3 辺の和を 203 センチ以内にそろえる。

欧州・アジア路線では、これまで総重量で制限していたが、エコノミークラスは 46 キロ、ファーストクラスは 40 キロから 96 キロまで預けられるようになる。 一方、全クラス 2 個までだった北米・ハワイ路線は、サイズの緩和以外に大きな変化はない。

荷物が制限を超えると超過料金が必要になるが、ベビーカーや乳児用のゆりかごは、荷物に関係なく無料で預けられるようになる。 大型楽器も超過料金を引き下げ、欧州路線では 20 万円を超えるコントラバスが 6 万円になる。 全日空によると、国内・海外発とも最初に全日空便に乗れば、乗り継ぎ時にも同じ基準が適用されるという。 同社は「超過料金収入は減るが、利便性を向上させて全日空便を選んでもらいたい」と期待する。 (永田工、asahi = 2-9-11)

ホームの転落防止ドア、14 社 285 駅で設置予定

駅のホームからの転落を防ぐホームドア(可動式ホーム柵)について、全国 14 の鉄道事業者が 2011 年度以降に 285 駅で設置を計画していることが 8 日、国土交通省のまとめで分かった。 大畠章宏国交相が閣議後の記者会見で明らかにした。 すべて設置されれば既設駅(今年度末時点)と合わせて 783 駅となり、バリアフリー新法が設置を求める約 2,800 駅の 3 割弱で整備が進むことになる。

大畠国交相は「今後、設置基準を検討し、整備が前倒しで進むよう期待したい」と話している。 JR 山手線・目白駅(東京都豊島区)で 1 月、ホームから転落した全盲の男性が電車にはねられ死亡した事故などを受け、大畠国交相が調査を指示していた。 ただ、「検討中」として具体的な設置時期を明らかにしていない鉄道会社も多く、実際に整備が進むかは不透明な部分が残る。

ホームドアは、高齢者や視覚障害者らの安全を確保するバリアフリー新法で、1 日の乗降客が 5 千人以上の駅への設置が求められている。 今回の調査で、全国の転落事故の 7 割を占める首都圏で、1 日の乗降客が 100 万人近い京王線の新宿駅や約 50 万人の小田急線の新宿駅で 12 - 13 年度に設置が予定されていることが分かった。 また、予定通りに整備が進めば全国の地下鉄駅の 7 割でホームドアが設置されることになる。

ホームドアは原則として新設駅への設置が義務づけられているが、既存の駅では努力義務にとどまっている。 ホームの構造から設置に多額の費用がかかることや、扉の位置が異なる多様な編成の列車が乗り入れている路線では設置が難しいことから、多くの大手私鉄は「設置予定がない」と回答している。

国交省は鉄道事業者とともに検討会議を設け、9 日に第 1 回の会合を開く。 同省は「混雑駅で整備を進めるか、視覚障害者の施設が近くにある駅でまず設置をめざすのかなど議論を深めていきたい」としている。 (永田工、宮嶋加菜子、asahi = 2-8-11)

高齢者にやさしいクルマ、軽よりも小さく 新規格提案

35 道府県の知事でつくる「高齢者にやさしい自動車開発推進知事連合(会長、麻生渡・福岡県知事)」が、「シルバー向け自動車」の概要をまとめた。 今後メーカーに開発をもちかけ、軽自動車より小さい新規格づくりを国に働きかける。

概要によると、定員 2 人で最高時速 60 キロ、1 回の充電で走れる距離が 60 キロの電気自動車。 サイズは長さ 2.5 メートル、幅 1.4 メートル、高さ 1.5 メートルで軽より一回り小さい。 高速道路を走らないので衝突安全基準を緩和でき、価格を抑えられる。

国も車両規格のあり方について議論中で、国交省自動車交通局は「世界的に小型車の開発は進んでおり、技術と安全の比較で議論を進めたい」と話している。 イメージデザインの最優秀賞には福岡市の花岡大輔さん (24) の作品が選ばれた。 高齢者の足確保と自動車業界の新市場開拓で地域経済を発展させるため、「シルバー向け自動車」開発をめざす知事連合が 09 年に発足、議論を進めてきた。 (今村建二、asahi = 2-6-11)

ロードスターの生産 90 万台突破 マツダ、ギネスに申請

22 年前に登場したマツダの 2 人乗り小型オープンスポーツカー「ロードスター(海外名 MX-5)」が 4 日、累計生産台数 90 万台に達した。 同社はこのタイプでは世界一として 4 度目のギネス記録を申請する。 ハイブリッド車などのエコカーへの人気が高まる中、「操る楽しさ」を前面に出したエンジン車は 100 万台に向けて記録の更新を重ね、したたかに生きている。

90 万台目は 4 日未明、マツダ本社工場(広島市南区など)で生産ラインから滑り出した。 山本修弘・開発主査は「世界中でロードスターを支持してくださったお客様のおかげ」とコメントした。 格納式ヘッドライトの初代は 1989 年 9 月に発売し、大ヒット。 10 万台近く生産した翌年をピークに計 43 万 1,506 台を製造。 98 年 1 月発売の 2 代目はヘッドライトが固定式に変わり、生産台数は計 29 万 123 台を記録した。

より安全性を高めた 3 代目は 05 年 8 月の発売。 昨年 12 月末までの生産台数は計 17 万 5,467 台にのぼった。 海外での人気ぶりが目立ち、累計販売台数は北米の 42 万台が最多。 次いで欧州の 27 万台、国内の 16 万台と続く。

22 年にもわたる根強い人気を支えてきたのは何か。 初代から開発にかかわり、2、3 代目で主査を務めた山口東京理科大の貴島孝雄教授は「思うままに車を動かす楽しさ。 楽しいことは繰り返し体験したくなるし、車への愛着もわく。」とみる。 「エコカー全盛だが、移動手段としてだけでなく、乗ること自体が楽しい車も必要だ。」

ただ、車の環境対応は世の流れだ。 マツダの金井誠太取締役は「次の目標の 100 万台に向けて運転の楽しさを追求しながら、より環境・安全性能を高めていく」と談話を出した。 今後はロードスターにも燃費向上や軽量化などの環境技術「スカイアクティブ」を取り入れる方針だ。 (諏訪和仁、asahi = 2-4-11)

三菱 MRJ、米地域航空会社と 100 機契約

国産旅客機「ミツビシ・リージョナル・ジェット (MRJ)」を販売する三菱航空機は 1 日、米国の地域航空会社トランス・ステーツ・ホールディングスと、MRJ 100 機の売買契約を昨年末に結んだと発表した。 トランス社のリチャード・リーチ社長は、名古屋市で記者会見し、燃費や環境性能を評価。 「MRJ が米国で成功したときに、もっと購入したい」と述べた。 (asahi = 2-1-11)

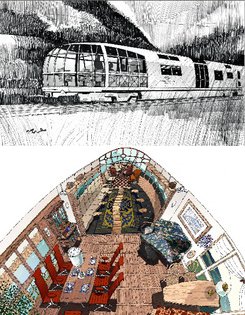

九州一周セレブ列車の旅、2 年後に運行の構想 JR 九州

九州を一周して観光地をめぐる豪華列車の計画を JR 九州が 30 日、明らかにした。 博多から大分・由布院を経由して鹿児島へ行くコースなどを想定し、2 年後の運行開始をめざす。 「九州版オリエント急行」は、3 月 12 日に全線開通する九州新幹線・鹿児島ルートに続く観光の目玉となりそうだ。

JR 九州の唐池恒二社長がこの日、福岡市であった「九州新幹線全線開通記念シンポジウム(朝日新聞社主催)」で明らかにした。 豪華列車は 2 泊 3 日のコースを想定し、料金は宿泊費や食費込みで 15 万 - 20 万円。 6、7 両編成で客車には寝台個室を設け、レストランや展望車もある。 乗客は 30 人程度。 2013 年春か夏ごろの運行開始をめざすという。

唐池社長が例に挙げたのは、博多を出て由布院へ行き、列車を待たせて高級旅館に泊まり、日豊線で宮崎へ向かった後、鹿児島で桜島を仰ぐ、というコース。 コースを年 2、3 回変えて長崎や阿蘇を走ることも検討中という。 唐池社長は「アジアや東京の人にも乗ってもらいたい」と話した。 豪華寝台列車はヨーロッパの「オリエント急行」が有名だ。 国内では大阪 - 札幌の「トワイライトエクスプレス」や上野 - 札幌の「カシオペア」などがある。 (竹下隆一郎、asahi = 1-31-11)

国内自動車生産、3 年ぶり前年上回る 2010 年

2010 年に国内で生産された自動車(乗用車、トラック、バス)は前年比 21.3% 増の 962 万 5,940 台と、3 年ぶりに前年を上回った。 エコカー補助金が国内販売を下支えし、新興国や北米の需要拡大で輸出も伸びたためだ。 ただ、08 年より 2 割低い水準にとどまっており、2 年連続で 1 千万台に届かなかった。

日本自動車工業会(自工会)が 31 日発表した。 10 年の国内販売台数は 7.6% 増の 495 万台と 6 年ぶりに前年を上回り、輸出台数も 483 万台と 33.8% 増えた。 国内生産台数は 1990 年にピークの 1,348 万台を記録した後は減少傾向にある。 00 年代にいったん持ち直したものの、08 年秋のリーマン・ショック後に再び大きく落ち込んだ。

自工会は国内の雇用維持のためにも「11 年は 1 千万台に達するよう努めたい(志賀俊之会長)」との目標を掲げる。 ただ、エコカー補助金は 10 年 9 月に打ち切られ、国内市場はしばらく低迷が避けられないとみられる。 円高で輸出の採算も悪化し、主力車の生産を海外に移す動きが出ている。 当面は、北米市場の回復や新興国の需要拡大に、国内生産の下支えを頼る構図が続きそうだ。 (江渕崇、asahi = 1-31-11)

駐車場料金、一括後払い可能に 三井、法人利用てこ入れ

三井不動産販売は、時間貸し駐車場「三井のリパーク」の料金を後払いで一括決済できるようにする。 2 月 1 日から。 対象は個人利用者ではなく、ニッポンレンタカーの法人会員など。 個人利用が減っているため、底堅い法人の利用促進を図る狙い。 精算時にメンバーカードを使えば、月末にまとめて精算できる。 (asahi = 1-29-11)

マモシメ精神で時間は守った 次は再建 日航

「世界で最も定刻通りに到着できる国際線」に、日本航空が 2 年連続で選ばれた。 米国の調査会社が世界の主な航空会社の 2010 年の運航状況を調べ、発表した。

26 日、調査会社から表彰された日航の大西賢社長は「破綻で大変な 1 年だったが、自信になる。」 ライバルの全日空を小差で抑えての受賞だけに喜びもひとしおだ。 遅れない秘訣は「地道なマモシメです」と女性社員は打ち明ける。 空港で「マモなく搭乗シメ切りです」と大声で叫ぶあれだ。 マモシメ精神で会社再生も早まるか? (asahi = 1-26-11)

◇ ◇ ◇

JAL 鶴丸ロゴ復活 ちょっとシャープ、経費安も決め手

日本航空は経営破綻(はたん)から 1 年たった 19 日、赤い鶴をかたどった「鶴丸」のロゴマークを 4 月から約 3 年ぶりに復活させると発表した。 長く親しまれた鶴丸を再び掲げ、原点に返って再生を目指すシンボルにしたいという。 鶴丸が登場したのは 1959 年。 国際線の拡張やジャンボ機の運航などで日航が業界のパイオニアだった時代の象徴だ。 2002 年の日本エアシステム (JAS) との統合を機に現在のロゴに変わり、08 年 5 月を最後に垂直尾翼からも姿を消した。

以前より翼の切れ込みを深くしてスピード感を持たせたという。 日航が商標権を持つため、新しいロゴ作成に必要な時間や費用を節約できることも復活の決め手になった。 大西賢社長は記者会見で「過去への回帰や復古調の印ではなく、新生 JAL をつくる思いを込めた」と話した。 (asahi = 1-20-11)

トヨタ 3 年連続世界一 10 年世界販売 GM と 3 万台差

トヨタ自動車が 24 日発表した 2010 年の世界販売台数(子会社のダイハツ工業、日野自動車含む)は前年比 8% 増の 841 万 8 千台だった。 米ゼネラル・モーターズ (GM) が同日発表した世界販売台数は前年比 12% 増の 838 万 9,769 台で、トヨタが GM を上回り、3 年連続の世界一となった。

トヨタがリコール問題で米国での販売が苦戦する一方、GM は経営破綻から急速に立ち直り、両社の差は 09 年の 5 万台から、10 年は 3 万台に縮まった。 トヨタ単体の地域別の状況をみると、アジアは前年比 24% 増の 189 万 6 千台で、このうち中国は同 19% 増の 84 万 6 千台だった。 中近東や南米などその他地域も同 11% 増の 134 万 4 千台だった。

一方、リコール問題で販売が伸び悩んでいる米国は、前年から横ばいの 176 万 4 千台。 金融不安で市場が低迷している欧州は、前年比 11% 減の 78 万 6 千台だった。 国内販売は政府のエコカー補助金で持ち直し、同 14% 増の 156 万 6 千台。 6 年ぶりに前年を上回った。

一方、09 年 6 月に経営破綻した GM は、1 年半後の昨年 11 月に再上場。 中国市場を中心に販売が回復している。 中国では前年比 29% 増の 235 万台。 同 6% 増の 222 万台だった米国を上回り、GM にとって初めて世界最大の販売先となった。 3 位はブラジルで同 10% 増の 66 万台。 ロシア、メキシコでも同 12% 増で、新興国の販売増で経営を立て直した。 ただ欧州では、傘下の独オペルの再建が遅れ、ドイツが同 30% 減となるなど不調だった。

GM は大型車頼みの経営で、低燃費の小型車やハイブリッド車など環境対応車の開発に出遅れ、08 年には 77 年連続で守ってきた世界販売台数首位の座をトヨタに譲った。 経営破綻したが、その後は米政府が 500 億ドル(4.1 兆円)の公的資金を注入して支援。 リストラを進め、10 年 7 - 9 月期は純利益が 11 年ぶりの高水準となるまで業績が回復した。 (久保智、ニューヨーク = 山川一基、asahi = 1-24-11)

燃費良いアウディ・4 ドアのミニ … 小型の輸入車が攻勢

エコカー補助金が終了し、新車販売が低迷するなか、輸入車メーカーが新型車で攻勢をかけている。 輸入車としては比較的安価な 300 万円程度の小型車を相次いで発売している。 日本メーカーも新型車で対抗。 収益が見込める「小さな高級車」を巡る競争が激しくなっている。

独アウディは今月、同社としては最も安い 289 万円の小型車「A1」を発売。 400 万円台の中型セダン「A4」と同等の装備で、輸入車では珍しいアイドリングストップ機能もつく。 日本の消費者の関心が高い燃費に配慮した。 アウディの 2010 年の日本での販売は約 1 万 7 千台と過去最高で、11 年は 2 万台の販売を目指す。

独 BMW は今月、若者に人気の 2 ドア小型車「ミニ」に、初の 4 ドア車「クロスオーバー」を追加して発売した。 家族向きにやや車体を大きくし、価格は 265 万円から。 日本法人のローランド・クルーガー社長は「従来の小型車に飽き足らない人に売り込む。 ライバルは日本車だ。」と話す。

昨年 9 月のエコカー補助金の終了後、日本メーカー車の販売は前年同月比 2 割以上の減少が続くが、輸入車はほぼ前年並み。 国内市場での輸入車のシェアは 4% 程度と低いが、もうけが大きい中〜高級車が多い。 (asahi = 1-24-11)

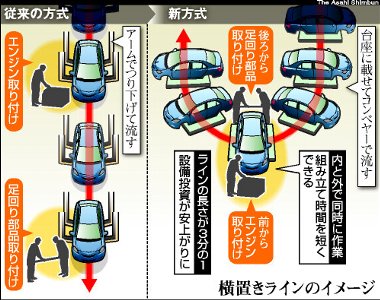

車体横置き生産ライン トヨタ導入 時間短縮・設備安く

トヨタ自動車は、今月稼働を始めた宮城県の完全子会社の工場に、車体を横向きに置いて流す、新しい生産ラインを導入した。 車は、長さは 4、5 メートルあるが幅は約 2 メートルなので、縦に流す従来法よりラインの長さを 3 分の 1 ほどに短くできる。 このため、ほかの取り組みも合わせて、新工場の設備投資額は当初予定の 6 割で済んだ。 車の組み立てにかかる時間も短縮できたという。

米フォードモーターが流れ作業で車を作り始めて約 100 年。 各メーカーは、車をラインに縦置きで流し、大量生産してきた。 ところが、近年、先進国の不況と所得の低い新興国市場の台頭で、世界的に安い車しか売れなくなり、いっそうのコスト削減を迫られるようになった。 そこでトヨタは、「世の中の常識」に手を付けた。

新ラインは、トヨタの輸出用小型車「ヤリスセダン(日本名 = ベルタ)」をつくっているトヨタ系車体組み立てメーカー「セントラル自動車」の新本社工場(宮城県大衡(おお・ひら)村)に導入。 エンジンや足回り部品、内装を取り付ける、自動車組み立てでもっとも人手のかかる組み付け工程で、使い始めた。

ラインは U 字形で、車体は 90 0度外側を向く。 これによりラインの長さが短くできるだけでなく、ラインの外側からエンジンを、内側から足回り部品を取り付けるなど、違う作業を同時並行ででき、完成までの時間も大幅に短くできるという。 トヨタは、国内生産台数のうち半分以上が輸出向けで、他の国内自動車メーカーと比べて輸出比率が高い。 円高傾向が続くなか、輸出採算は悪化しており、低コストで生産できる体制づくりを急いでいた。

トヨタは、宮城での「横置き方式」がうまくいけば、トヨタ本体の工場の組み立てラインにも採り入れることを検討する方針。 (asahi = 1-23-11)

自転車運転、頭守ろう 米系メーカーがヘルメット配布

米系の大手自転車メーカーが、自転車用のヘルメットを無償で配り始めた。 自転車の事故で亡くなる人の 6 割が頭部を打っているのに、乗車時にヘルメットをかぶる人は 1 割に満たないからだ。

東京都目黒区にあるウェブサービス会社「はてな」東京本店。 昨年 12 月、「自転車通勤をしている方々へ」と新品の自転車用ヘルメット 5 個が届いた。 スポーツタイプの自転車や関連商品の製造販売で世界的に有名な米スペシャライズド社の日本法人からだ。 馬場誠社長 (55) は「頭は命にかかわる。 しっかり守って安全な運転を。」と話す。

警察庁によると、2009 年に自転車の関係する事故で亡くなった人は 695 人。 数は減る傾向だが、自動車を含む交通事故全ての死者での割合は約 14% で、年々高まっている。 死者の 63% が頭部に損傷を受けていることに注目した同社は、インターネットを使って約 300 人の自転車通勤者に調査した。 すると、ヘルメット着用者は 10% 以下だった。

調査では、5 人に 1 人が「通勤中に事故にあった」と回答。 一方で、自動車も運転する人の約 4 割からは、「ヘルメットをかぶっている自転車の利用者のほうが視認しやすい」との答えも得た。

同社によると、欧米と比べて日本では自転車に乗るときにヘルメットをかぶる大人が少ない。 理由を調査したところ、「面倒」、「暑い」、「髪形が崩れる」、「格好悪い」が大半を占めた。 日本で流通しているヘルメットの多くは欧米向けで、頭の横幅が広い日本人にフィットしにくい。 このため大きいサイズを選ばざるを得す、結果として装着感が悪い - - と同社はみる。

そこで同社は日本人の頭にあうヘルメットを開発。 「まずは無料で配って『食わず嫌い』を解消し、習慣づけてもらおう」と考えた。 昨年 9 月下旬から自転車通勤に熱心な企業から希望を募り、3 社に 45 個を贈ることにした。

真っ先に応募したのが、はてな。 01 年の創業当初から環境活動に力を入れ、自転車通勤者に月 2 万円の手当を出している。 十数人いる社員のほとんどが自転車通勤者だ。 国土交通省などが自転車通勤を促すために創設した「エコ通勤優良事業所」にも認定された。

ヘルメットを受け取ったはてなの田中慎樹執行役員 (36) は「学生時代、転倒してヘルメットに救われた。 社員にも使ってもらい、安全でエコな自転車通勤の輪を広げてゆきたい。」と話す。

スペシャライズド社は利用者からかぶり心地や安全への意識をアンケートし、今後の普及・販促に役立てる方針。 一方、日本人向けのヘルメットを生産してきた「オージーケーカブト(本社・大阪府)」は、「ここ数年で利用者は増えている。 周りの利用者を見て『意外に格好がいい』と考えて、ますます普及してくれれば。」と期待する。(佐々木学、asahi = 1-17-11)

高級セダンから HV・小型車へ 新車人気、20 年で変容

トヨタ自動車のハイブリッド車 (HV) 「プリウス」が 2 年連続の 1 位になった 2010 年の国内の新車販売ランキング。 プリウスはトヨタ「カローラ」が 1990 年に打ち立てた記録を抜いた。 20年間で高額なセダンは上位から姿を消した。 「失われた 10 年」を経て、主流は HV や安価な小型車に移った。

カローラが最も売れた 90 年はバブル経済の末期。 日経平均株価は一時 3 万 8 千円を超えた。 当時の新車販売ランキング(軽自動車除く)の上位には 200 万 - 300 万円以上と比較的高額な「マーク 2」、「クラウン」も入った。 トヨタは 80 年代に「いつかはクラウン」というキャッチコピーをはやらせた。 収入の増加に伴い、カローラからクラウンに象徴される高級車に乗り換えてもらう「成長モデル」を確立。 90 年当時の市場規模は、軽自動車を含めてピークの 777 万台に達した。

一方、10 年の新車市場は 495 万台まで縮小した。 株価は 1 万円そこそこだ。 バブル崩壊後の日本経済は低成長が続き、働き手の収入も頭打ち。 原油価格の上昇で環境志向が高まったこともあり、ランキング上位には、低燃費の HV や 100 万円台の安価な小型車が並んでいる。

低価格志向は軽自動車人気にも表れており、新車市場での軽自動車の比率は 90 年の 23% から 10 年は 35% に。 価格の低さに加え税金などの維持費も安く、消費者の支持を集めている。 軽自動車を含む 10 年のランキングは、上位 10 車種のうち 5 車種が軽自動車だった。 (江渕崇、asahi = 1-16-11)

◇ ◇ ◇

プリウス、新「大衆車」に = 国内販売記録でカローラ抜く - トヨタ

トヨタのハイブリッド車 (HV) 「プリウス」が 2010 年、国内新車販売台数で 1990 年に同社の「カローラ」が達成した最多記録を 20 年ぶりに上回ったもようだ。 エコカー人気が高まる中、これまでカローラが掲げてきた「大衆車」の看板を、HV が引き継いだ歴史的な転機となった。

日本自動車販売協会連合会の統計では、プリウスの 10 年 1 - 11 月の販売台数は 29 万 7,563 台。 関係者によると、12 月は約 1 万 8,000 台、年間では約 31 万 5,000 台に達したといい、カローラが持つ 30 万 8 台の最多販売記録を更新した。 正式な台数は自販連が 11 日発表する。 (jiji = 1-8-11)

燃料電池車「2015 年までに量産」 大手 3 社など声明

自動車大手とエネルギー関連の計 13 社が 13 日、水素と酸素を動力源にした燃料電池車を 2015 年までに量産する目標を掲げた共同声明を発表した。 燃料の水素を供給する「水素ステーション」を現在の 14 カ所から 100 カ所に増やすという。

13 社はトヨタ自動車、日産自動車、ホンダと、JX 日鉱日石エネルギーや大手ガス会社などのエネルギー関連 10 社。 声明や各社の説明によると、ガス会社などが水素ステーションを、首都圏を中心に中京、関西、福岡の計 4 地域で増設。 自動車 3 社あわせて 15 年に数千台を生産し、価格を数百万円に抑えるのが目標だ。 国の補助や規制緩和の必要性も訴えている。

燃料電池車は走行中は水しか排出せず、燃料を供給するための時間がガソリン並みの数分と短い。一度満タンにすればエアコンを付けながらでも東京 - 大阪間を走れるなど、電気自動車に比べメリットは多い。 しかし、水素ステーションが少ないうえ、現状では価格も数千万円と高額だ。 しかも、水素ステーションの建設には安全面の規制が厳しく、平均的なケースで 1 カ所作るのに 6 億円とガソリンスタンド建設の 10 倍近くかかる。 (asahi = 1-13-11)

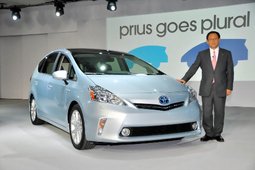

プリウスにワゴン型、小型も 北米国際自動車ショー開幕

【デトロイト = 中川仁樹】 世界の自動車メーカーが集う北米国際自動車ショーが 10 日、米デトロイトで開幕した。 トヨタ自動車がハイブリッドの看板車種「プリウス」の初の姉妹車を発表するなど、各社が環境対応車を並べた。 3 社中 2 社が経営破綻(はたん)を経験した米大手も電気自動車 (EV) などを並べ「復活」を強調した。

トヨタはプリウスの室内スペースを広げたワゴン型の「プリウスv」と、若者を狙った小さなサイズの「プリウスc」の試作車を発表。 プリウスv は今夏、c は来年前半に米国で発売予定で、いずれも日本にも投入する。 また、ホンダは米国で 5 年ぶりにフルモデルチェンジして近く発売する小型車「シビック」を公開。 ガソリン車、天然ガス車、ハイブリッド車の 3 種類をそろえる。 日産自動車は今回も出展を見送った。

米国勢では、フォード・モーターが小型車「フォーカス」をベースに年内に発売する EV やプラグインハイブリッド車を披露。 ゼネラル・モーターズ (GM) は排気量 1.4 リットルの小型車「シボレー・ソニック」などを発表した。 この日に合わせて発表された「2011 年北米カー・オブ・ザ・イヤー」は、乗用車部門に GM の補助用ガソリンエンジン付き EV 「シボレー・ボルト」が選ばれた。 トラック部門はフォードのスポーツ用多目的車「エクスプローラー」が受賞した。 (asahi = 1-11-11)

脇見運転どう減らす? 事故予防へトヨタが米に研究所

【ニューヨーク = 山川一基】 トヨタ自動車は 9 日、交通事故による死傷者を減らす研究をする「先進安全技術研究センター」を米デトロイト市近郊に新設したと発表した。 「脇見運転をどうやったら減らせるか」、「乗車中の子供のけがをどう減らせるか」などの基礎的な研究を、大学や研究機関と協力して進める。

ミシガン大、バージニア工科大、フィラデルフィア小児病院などが協力する。 今後 5 年間で 5 千万ドル(約 42 億円)を投資する。 同センターでは運転手や同乗者の行動などを分析し、事故につながるような行動がなぜ起きるのかを研究、将来の製品開発につなげる。 ほかに、初心者の運転傾向を分析し、コンピューターによる指導が可能か、などを探る。 (asahi = 1-9-11)

ホンダ、新スポーツカー開発 HV かターボエンジン有力

ホンダは、高性能の新型スポーツカーの開発を始めたことを明らかにした。 走行性能だけでなく、環境性能も重視するという。 高出力の電気モーターとエンジンを組み合わせたハイブリッド車 (HV) か、小排気量でも出力を大きくできるターボチャージャー付きエンジン車が有力だ。

すでに伊東孝紳社長が開発に着手するよう指示を出し、技術開発を担う「本田技術研究所」で具体的な検討を進めている。 ホンダはここ数年、スポーツカーで他社に後れを取っていた。 新型車を、1990 年発売の人気スポーツカー「NSX」の後継と位置づけ、技術力をアピールする狙いだ。

二輪車づくりからスタートしたホンダは、63 年の自動車製造参入時に、小型スポーツカー「S500」を発売したことからもわかるように、スポーツカーへのこだわりが強い。 NSX は約 800 万円と、当時の国産車としては破格の高級・高性能のスポーツカーで、2005 年までに 1 万 8 千台以上を販売した。 アルミ製の車体を使った世界初の量産車で、伊東社長はこの車体の開発エンジニアだった。

ホンダには、かつて NSX の後継車の開発を進め、08 年秋のリーマン・ショックで中止した経緯がある。 モータースポーツの最高峰の F1 からも撤退した。 一方、ライバルは、企業イメージ向上のため、象徴的存在となる高級・高性能スポーツカーを相次いで開発。 日産自動車は 07 年に「GT-R(869 万 4 千 - 1,575 万円)」を発売し、トヨタ自動車は 10 年に「レクサス LFA(3,750 万円)」を限定販売した。 (西村宏治、asahi = 1-1-11)

電気自動車、ヤマダが全国販売へ エコポイント終了後

家電量販店最大手のヤマダ電機は 30 日、電気自動車 (EV) を全国の店で販売する方針を明らかにした。 首都圏の一部店舗で今月から扱い始めたが、来年 3 月に予定される家電エコポイント終了後の目玉商品の一つとして販売網を広げる。 自動車メーカーは EV 開発に力を入れており、家電量販トップの本格販売で普及に弾みがつきそうだ。

ヤマダは連結子会社を含めて全国に 595 店(11 月末現在)あるうち、東京都や神奈川県などの 17 店で、三菱自動車の EV 「アイミーブ(希望小売価格 398 万円)」を販売中。 今後はエコ関連商品を収益の柱に育てる方針で、太陽光発電システムなどとあわせて EV を売り込む。

扱う EV はアイミーブが当面主体となるが、自動車メーカーの車種拡充に応じて広げたい考え。 温室効果ガス排出削減に力を入れる政府が EV 普及策を今後強化するとみており、山田昇会長は「政府の支援があれば一気に軌道に乗り、数年で全国展開できる」と話す。

ヤマダは数年前から首都圏や大阪府などで中古車を試験販売し、車の下取りなどのノウハウを学んできた。 EV の修理や整備は自動車メーカー系列の整備所と連携し、購入者の自宅近くを紹介する。

家電量販店では、大手のビックカメラも 11 月から 4 店でアイミーブの販売を仲介している。 最大手のヤマダの販売戦略は、各社に影響を与えそうだ。 ただ、家電量販店が EV を本格的に扱うことには、大手自動車メーカー系列のディーラーの反発も予想される。 (角田要、内藤尚志、asahi = 12-31-10)

普通車上限、休日千円・平日 2 千円 高速料金方針を発表

国土交通省は 24 日、来年 4 月からの高速道路料金制度の基本方針を発表した。 麻生政権が始めた「普通車休日上限 1 千円」を続け、平日にも「普通車 2 千円」などの上限制を導入する。 トラック業界を念頭に置いた割引も続ける。 割引財源に限りがあるため 2 - 3 年程度の実施となる見込みだ。

軽自動車とエコカーの利用者は、曜日に関係なく「上限 1 千円」になる。 普通車を含め、通勤割引も続ける。 貨物車向けには上限制を入れず、大口・多頻度利用者向け割引や時間帯割引を続ける。

現在は定額制(普通車 700 円など)の首都・阪神高速道路には、上限のある距離別料金制(普通車 500 - 900 円)を導入する方向。 他の高速道路との乗り継ぎ割引の導入も検討する。 本州四国連絡高速道路(本四)は、全国の高速と同様、普通車は「休日上限 1 千円」、「平日上限 2 千円」で検討を続けているが、最終的には地元自治体と調整して決める。 (asahi = 12-24-10)

◇ ◇ ◇

高速道「休日上限 1 千円」継続 国交省、民主意向で転換

政府・民主党は 17 日、来年 4 月以降の高速道路の料金制度について「普通車の休日上限 1 千円」を続ける方針を固めた。 国土交通省は来年 3 月末で廃止し、曜日に関係なく「上限 2 千円」とする案を示していたが、来春の統一地方選を控え、休日が値上げになることへの党内の反発が強いことから、方針を転換した。

民主党は、この日の政調役員会で「料金割引に関する提案」を決定。 国交省が 9 日示した新料金案に対し、(1) 休日上限 1 千円を継続(2) 本州四国連絡高速道路(本四)に 50% の乗り継ぎ割引制度を導入 - - といった修正や追加を求めた。 馬淵澄夫国交相も 17 日の記者会見で「議論が収束するなら、私は(党の提案を)受け入れる」と表明した。

料金制度の見直しは法改正が必要ではなく、国交相の許可で決められるので、来年 4 月から普通車の上限額は、土日・祝日が 1 千円、平日は国交省案に沿って 2 千円になる。乗り継ぎ割引は本四のみを利用する場合の上限 2 千円に対して、ほかの高速道路と併用すると、本四分の料金をその半分にする仕組み。

休日上限 1 千円は、麻生政権が景気対策として始め、利用者に浸透しているが、大渋滞を招くなど弊害もある。 国交省の 9 日の案では、割引財源として残っている約 2 兆円を来年度から 3 年間で使う予定だったが、今回の方針転換で財源を先食いし、約 2 年間で使い切る。 (鳴澤大、asahi = 12-17-10)

◇ ◇ ◇

高速道の大口割引継続 普通車は 2 千円上限 国交省案

国土交通省は 9 日、来年 4 月からの高速道路の新料金案を、民主党国土交通部門会議に示した。 貨物車を除いて上限制を導入する一方、来年 3 月で廃止する方向だった大口・多頻度利用者割引を、トラック業界への配慮から続ける方針に転換。 割引向け財源を当初計画より早く使い切る。

案によると、普通車には曜日や ETC の有無に関係なく 2 千円の上限制を導入する。 麻生政権が景気対策として始めた「休日上限 1 千円」は来年 3 月で廃止。 4 月発表の案で「普通車上限 3 千円」などとしていた本州四国連絡高速道路(本四)については明記を避けたが、池口修次副大臣は部門会議で 2 千円に引き下げたい考えを示した。

「休日上限 1 千円」で遠出を楽しんでいた利用者には「全日上限 2 千円」で実質値上げになる。 ただ、上限制を平日にも導入するほか、年間 1,500 億円規模の大口・多頻度割引を続けることで、確保済みの割引財源から引き出されるペースは年間 5 千億円から 7 千億円規模に速まる。 本来、割引向けの財源は 2017 年度までかけて消化するとされていた。 しかし、国交省はこの日、新料金制度に伴い、13 年度までの 3 年間程度で消化すると説明した。

統一地方選も控え、「休日上限 1 千円」の廃止を伴う新料金制度案には、与党の反発が強い。 大口・多頻度割引の廃止にも、トラック業界が猛反発。 7 日の部門会議では、民主党トラック議員連盟が「すべての利用者が現に支払っている料金を、改正後の料金が上回ることがあってはならない」などとする緊急提言を読み上げていた。

こうした中で、休日上限 1 千円が期限切れになった後の来年 4 月以降の料金制度の決定を急ぐ国交省は、トラック業界への配慮を前面に出すことで、年内決着を目指すことにした。 しかし、割引財源が枯渇した後の料金制度を白紙から検討し直す必要があり、問題は先送りされた。

昨年末に民主党の要望を受けた国交省は、料金割引向けの財源を東京外郭環状道路などの建設に転用する法案を提出。 これを前提に前原誠司・前国交相が 4 月に新料金案を発表したが、与党の反発で頓挫し、そのあおりで法案も臨時国会で廃案になった。 今回の案は、使い残しの財源のほぼすべてを割引に充てるもので、建設の財源を新たに確保する必要もある。 (鳴澤大、今野忍、asahi = 12-10-10)

◇ ◇ ◇

高速料金「普通車上限 2,000 円」 国交省見直し案

国土交通省が検討している全国の高速道路の新しい料金制度の見直し案が明らかになった。 前原誠司前国交相が 4 月に発表した「普通車 2 千円」などの上限料金制をおおむね踏襲する一方、中・大型車、特大車は距離別料金を残し、本州四国連絡高速道路は負担を和らげる。 来年 4 月からの実施を目指す。

見直し案によると、新料金は曜日や ETC の有無に関係なく適用。 軽自動車とエコカー(燃費が 1 リットル当たり 20 キロ以上)は 1 千円、普通車は 2 千円の上限料金制とする点は前原案と同じだが、普通車で上限 3 千円としていた本四高速を同 2 千円に引き下げる。 また、中・大型車、特大車は上限制を適用せず、走行距離に応じた現行の距離別料金とする。

首都高速道路と阪神高速道路では前原案と同様に、現在の定額制(普通車 700 円など)から、上限のある距離別料金制(普通車 500 - 900 円)に変える。

一方、新料金制度への移行に伴い、麻生政権が景気対策として始めた「休日上限 1 千円」や平日昼間 3 割引きといった期限付きの割引は廃止する。 高速道路会社が自前で実施している大口・多頻度の利用者向け割引も廃止の方向だが、時間帯割引は続ける。 走行距離が短い場合は実質値上げになる点は、前原案と変わらない。

政権は料金制度の設計をめぐって迷走してきた。 前原前国交相は 4 月、新料金制度を発表、6 月中に導入する意向を示したが、与党内からの異論が相次ぎ、導入を断念していた。

休日上限 1 千円などの割引が来年 3 月で終わると、翌月から急な値上げになるため、馬淵澄夫国交相は年度内に新料金制度を決める方針を示していた。 割引財源から道路建設資金に回す余地を残すことなども踏まえ、前原案と同様の実質値上げを決めたとみられる。

国交省は来週の民主党国土交通部門会議に素案を示し、与党との調整を進める。 高速料金は国交相の許可事項で国会審議は必要ないが、与党との合意なしに新料金を導入するのは困難だ。 廃止予定の割引制度の一部を続ける可能性もある。 (鳴澤大、asahi = 12-3-10)