ソフトバンク、中国の番組配信会社で筆頭株主に

ソフトバンクは 3 日、中国でインターネットを通じてテレビ番組などを配信する「PP ライブ」に約 200 億円出資し、発行済み株式の 35% を握る筆頭株主になったと発表した。 今後、PP ライブを中国国外でも展開する方針。 PP ライブは中国国内の 120 のテレビ局と提携しているほか、米国の映画や専門番組なども配信。 中国に約 1 億人の利用者がいるという。

ソフトバンクは中国のネット事業に積極的に投資しており、ネット通販などを手がけるアリババグループや交流サイトなどにも出資している。 この日発表したソフトバンクの 2010 年 4 - 12 月期連結決算は、売上高が前年同期比 10.0% 増の 2 兆 2,499 億円、本業のもうけを示す営業利益は同 31.6% 増の 4,821 億円、純利益は同 50.0% 増の 1,422 億円だった。 (asahi = 2-3-11)

東風ホンダの CR-V、単月販売で過去最高に

東風ホンダの 1 月の販売台数が 2.88 万台を突破し、単月の販売台数としては過去最高だったことが、全国乗用車市場情報聯席会の調べで分かった。 なかでも「CR-V」は単月で 1.6 万台のセールスを記録した。 中国の各メディアが伝えた。

同社の販売店では、1 月から新春初売りキャンペーンを実施しているが、取り扱う全車種で納車待ちが発生するほど好調な売れ行き。 特に「CR-V」は中高級車の販売台数を大きく上回る好調ぶりだという。 「CR-V」は 2004 年に中国市場に進出し、10 年 11 月 17 日に累計販売台数 40 万台を突破。 都市型 SUV という新たなジャンルを確立したと評価されている。 年内にも累計 50 万台の突破を目指す。 (サーチナ = 2-3-11)

中国・バイドゥに「海賊版削除を」 講談社が声明

中国のネット検索最大手「百度(バイドゥ)」の日本版サイトで、自社の漫画や小説などが無断で無料入手できる状態にあるとして、講談社は 1 日、「断固として削除を求め、改善されない場合は法的措置も検討せざるを得ない」との声明を出した。

バイドゥは、利用者が投稿した電子文書を、別の利用者が自由に入手できる「Baidu ライブラリ」を昨年 11 月から運営。 講談社が刊行する中村光さんの人気漫画「聖☆おにいさん」や、京極夏彦さんの小説などが無断で登録されていた。 講談社広報室は「膨大な数の刊行物が無断登録されていて、度を超えている」と話す。 他にも鳥山明さんの「ドラゴンボール」が登録されており、刊行する集英社が削除を要請している。

バイドゥは「要請に従い削除している。 利用者に著作権をより丁寧に説明し、自動的に著作権侵害を見つけるシステムを強化したい。」と話す。 (高津祐典、asahi = 2-1-11)

地方のラーメン、アジアで人気「タイではマックに匹敵」

全国的にはあまり知られていない地方のラーメン店が、アジアへ進出して成功するケースが相次いでいる。 金沢からタイへ、熊本から中国へ。 現地の好みに合わせて工夫したメニューが支持されているのに加え、所得水準が上がり、庶民にも日本食が身近な存在になったことも追い風になっている。

「今やバンコクで『8 番らーめん』を知らない人はいない。 ケンタッキー、マクドナルドに匹敵する外食チェーンに育ちつつある。」 先月 21 日、金沢市内の本社で開いた記者会見で、後藤四郎・ハチバン社長 (63) は胸を張った。 8 番らーめんは石川県内で 66 店舗を展開。 富山県(33 店舗)や福井県(30 店舗)なども合わせ、国内では計 154 店舗があるが、北陸地方以外では無名に近い。

そんな同社が、タイでは本家の石川県より多い 88 店舗を展開する。 バンコクを中心に、北部のチェンマイや南部のプーケットでも出店。 進出は 1992 年で、まだ珍しかったオープンキッチンやカウンター席など当時の日本の最先端の店を再現した。 メニューは日本語で、下に小さくタイ語を入れ、「格好いい日本食」のイメージを作った。

タイ進出は、8 番らーめんの味を気に入った現地の布地卸小売業者から持ちかけられた。 当時は東京進出を図っていたが、苦戦。 専務だった後藤社長は「東京もタイも、どちらに出るのも苦労する。 競争が激しい首都圏より、競争が全くないタイの方が伸びしろがある。」と賭けに出た。

進出当初は中流階級がターゲットだったが、急速な経済成長による収入の向上で、今では庶民が気楽に入れる店に。 定番の「野菜らーめん」の味は日本と同じだが、一番人気は現地向けに作った「トムヤムクンらーめん」だ。 タイに続き、2003 年に香港、04 年には台湾に進出。 海外店舗は 96 店に増え、そこから得る収益は年 1 億円前後。 08、09 年度の経常利益が 2 億円台のハチバンにとっては、海外事業が収益の柱だ。

熊本市の「味千ラーメン」も、熊本県内に 60 店舗以上を構える地元密着型の店。 だが、中国では 447 店舗(昨年 11 月末時点)を展開する。 成功の理由は、ラーメンのほか、焼き魚や串焼きなど、様々な日本食を 200 種類以上置いたことだ。 「一人でラーメンを食べる日本と違い、中国では今も大勢で円卓を囲み、色々なおかずを分け合って食べるのを好むんです」と担当者。 やはり現地の好みにあわせ、あさりラーメンやトマトラーメンも置いている。

中国での成功を聞きつけ、他の国からも出店要請が殺到。 シンガポールやフィリピン、米国や豪州など計 11 カ国・地域に出店している。

札幌市の「ラーメンさんぱち」は 04 年に香港に進出。 その後、台湾、韓国、中国、カナダへと出店し、現在は海外で計 12 店舗を展開する。 現地の好みにあわせ、麺は軟らかめ、塩っ気は控えめだ。 担当者は「日本人が食べても『みそラーメン』と認めてもらえる範囲で、現地の好みに味を合わせています」と話す。 (生田大介、asahi = 1-28-11)

訪日外国人、最多 861 万人 日中関係悪化で目標届かず

2010 年に日本を訪れた外国客数(推計値)は前年比 26.8% 増の 861 万人と、08 年の 835 万人を抜いて過去最高だった。 ただ、円高に加え、日中関係悪化で中国人の訪日客が昨秋以降に急減したことから、政府目標の 1 千万人を大幅に下回った。 日本政府観光局 (JNTO) が 26 日発表した。 訪日外国客が前年を上回ったのは 08 年以来、2 年ぶり。

国・地域別では、韓国が最多の 243 万人(同 53.8% 増)、中国が 141 万人(同 40.5% 増)、台湾が 126 万人(同 23.8% 増)と続いた。 昨年 7 月の個人観光ビザの発給要件緩和の効果が表れ、経済成長が続く中国が台湾を初めて上回った。

一方、政府目標が未達となった一因も中国の動きだ。 昨年 9 月の尖閣諸島沖の漁船衝突事件をきっかけに訪日旅行のキャンセルが相次ぎ、中国人の訪日客は 10 月に前年同月比でマイナスに転じた。 12 月も 3.1% 減の 6 万人だったが、11 月の 15.9% 減から下げ止まりの兆しが出てきた。

政府は、アジア諸国を中心とした訪日外国客を増やすことを成長戦略の柱にしている。 2 月の春節(旧正月)や春の行楽シーズンに向けて広告宣伝を強めており、最重要市場と位置づける中国からの誘致立て直しが課題になる。 (澄川卓也、asahi = 1-26-11)

◇ ◇ ◇

外国からの入国者数、最多に 10 年、中国ビザ緩和影響

昨年 1 年間に日本に入国した外国人の数は約 944 万人で、統計を取り始めた 1950 年以降で過去最多を記録したことが、法務省入国管理局の統計で分かった。 同局によると、2009 年は新型インフルエンザの発生や世界的な不況の影響で前年より約 156 万人少ない約 758 万人だった。 一転して 10 年は中国人向けの個人観光ビザの発給要件が緩和されたことなどで、約 186 万人も増えたという。

入国者の国・地域別では韓国が最も多く、約 269 万人。 次いで中国本土(約 166 万人)、台湾(約 131 万人)、米国(約 76 万人)、香港(約 48 万人)の順。 韓国からの入国者数が、前年より約 46% 増えたほか、中国本土からも約 34% 増えた。

一方で、中国漁船による沖縄・尖閣諸島沖での衝突事件が発生した 9 月以降、中国本土と香港からの入国者数は急減。 8 月に約 25 万人だったのが、9 月には約 19 万人、10 月には約 16 万人、11 月には約 11 万人に減ったという。 また、日本人の海外への出国者数も、10 年は約 1,664 万人で、前年より約 119 万人増加した。 (asahi = 1-15-11)

◇ ◇ ◇

1 万人来日を中止 → 団体旅行先は韓国へ 中国企業

【北京 = 吉岡桂子】 尖閣事件に抗議して日本への 1 万人の団体旅行をとりやめた中国の大手企業が来秋、韓国へ旅行することが明らかになった。 日本政府が 7 月に中国人の個人観光客のビザ発給要件を緩和後、最大規模の誘致成功例とされていた。

この企業は、健康食品や化粧品の販売を手がける宝健日用品有限公司(本社・北京、社員約 3 千人)。 業績の良い販売代理店を対象に 10 月上旬から日本旅行を計画していたが、尖閣事件後「愛国主義の立場から日本への抗議」として、旅行をとりやめていた。

今秋の旅行は見送り、来秋の行き先に日本と誘致を競い合っていた韓国を選んだ。 やはり 1 万人規模でソウルや済州島を訪れる予定。 同社の担当者は「我々は尊厳ある中国人として日本への旅行をやめた。 多くの中国企業から支持を得た。」と話した。 (asahi = 12-23-10)

◇ ◇ ◇

中国人訪日客、春節までに復活なるか 10 月 1.8% 減

尖閣諸島沖の漁船衝突事件のあおりで、国内消費や地域活性化の起爆剤と期待される中国人訪日客に急ブレーキがかかった。 9 月まで急増していたが、10 月は一転して、前年同月比 1.8% 減少した。 厳しい状況はいつまで続くのか。 来年 2 月の春節(旧正月)が焦点になる。

◇

日本政府観光局が 24 日発表した 10 月の訪日外国客数(推計値)のうち、中国は 10 万 6,400 人、香港も同 23.7% 減の 3 万 400 人。 全体では同 11% 増の 72 万 7,600 人と 12 カ月連続で前年を上回っただけに、中国圏の減少が際立つ。 中国人客は 9 月までは 8 カ月連続で過去最高だった。

中国人客の減少は、日本の小売り・観光業界に影を落とす。 内需が低迷するなか、消費意欲旺盛な中国人客が「救世主」になっているからだ。 観光名所の京都。 京都市観光協会は「平安神宮前に駐車する観光バスを見ると、中国人客が減っていると感じる。」 世界遺産・金閣寺の担当者も「中国人の参拝者が減っているようだ」と話す。

中国のガイドブックが買い物エリアとして紹介する大阪・心斎橋でも異変がある。 ドラッグストア「コクミン」の心斎橋中央店では、一時は売り上げの 4 割を中国人客が占めていたが、10 月下旬から団体客が急減。 吉川博和常務は「旧正月までには何とか戻ってくれないと」と話す。

日本百貨店協会が 24 日発表した全国 41 店舗の 10 月の外国人向けの売上高は 7% 減と 1 年ぶりの前年割れになった。 中国人富裕層の来店の減少が響いたとみられる。 中国人に人気の家電量販店ラオックスでは、中国人客の減少などを受け、2010 年 12 月期の連結営業損益予想を黒字から赤字に下方修正した。

もっとも、今のところは「中国人客は早い段階で回復する(ラオックスの羅怡文社長)」との見方が多く、サービス強化には余念がない。 家電量販店のビックカメラは、東京・秋葉原の子会社ソフマップの店舗を中国人向けの免税店に改装したばかり。 アキバで日本文化を体験してもらうツアーも計画中だ。

政府は訪日外国人を 16 年に 2 千万人、19 年には 2,500 万人に増やすとの目標を掲げ、経済効果 10 兆円、新規雇用 56 万人とはじく。 観光局の間宮忠敏理事長は「中国が最も拡大を期待できる市場であることに、いささかの変わりもない。」 最重要の春節に向け、広告宣伝を強める。 (澄川卓也、角田要、asahi = 11-25-10)

◇ ◇ ◇

中国人の訪日、尖閣で一変 10 月は前年比マイナス

10 月の中国(香港を除く)からの訪日客数が、前年同月比でマイナスに転じたことが 22 日分かった。 7 月の個人観光ビザの発給要件の緩和などを追い風に急増してきたが、9 月の尖閣諸島沖の漁船衝突事件を機に状況は一変。 中国人観光客への期待を強める国内の旅行、小売業界への影響は避けられそうにない。

日本政府観光局が 24 日、訪日外国客数を発表する。 このうち中国からの訪日客数は、富裕層の旅行熱の高まりやビザ緩和を背景に、今年 2 月から 9 月まで 8 カ月連続で各月の過去最高を記録。 1 - 9 月の合計では前年同期より 56% 増えていた。 だが、10 月は前年同月の 10 万 8,300 人より小幅ながら減った。

中国では事件以降、観光当局が地元の旅行会社に訪日旅行の宣伝、営業の自粛を促す動きがあった。 9 月時点では多くの観光客は予約・支払いを済ませていたため影響は限られたが、10 月の国慶節の連休明けは新規予約にも急ブレーキがかかった。 年末にかけても「予約の様子見が続いている(日本の航空会社)」といい、訪日客数の鈍化は長引く可能性もある。 ただ、10 月の訪日客全体では、韓国や台湾からの観光客が増えるために前年同月を上回る。 (asahi = 11-23-10)

◇ ◇ ◇

訪日中国人、9 月 39% 増 「尖閣」影響は 10 月以降か

日本政府観光局が 25 日発表した 9 月の訪日外国人数(推計値)によると、中国人(香港を除く)は前年同月比 39.3% 増の 13 万 7,500 人だった。 9 月としては過去最高だったが、増加ペースは鈍化。 10 月以降、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件に伴う日中関係悪化の影響がはっきり出る可能性がある。

政府は 7 月、中国人向け個人観光ビザ発給要件を緩和。 7 月は同 142.8% 増の 16 万 4,944 人(暫定値)、8 月は 57.6% 増の 17 万 1,800 人(推計値)だった。 事件の影響について、観光局は「従業員への報奨旅行や公務旅行を中心に取り消す事例が見られた」と指摘。 一方、観光客については「9 月は既に予約・支払いをしていた旅行者が多かったため、影響は限られた」という。

だが、北京の旅行会社の関係者によると「10 月 1 - 7 日の国慶節の連休明け以降、日本向けは休眠状態」。 北京や上海など各地の観光当局が旅行会社に訪日旅行の広告や営業の自粛を内々に促したのに加え、「社会の空気」の影響が大きいという。 (吉原宏樹、北京 = 吉岡桂子、asahi = 10-25-10)

はなまるうどん、上海に海外 1 号店 3 年で 100 店計画

セルフ式うどんチェーンの「はなまるうどん」は、1 月下旬に上海で海外 1 号店をオープンする。 昨年の上海万博に半年間、臨時出店し、手応えを感じたという。 今後 3 年間で 100 店の出店を計画している。 メニューや価格は日本と同じで、原材料も日本から輸出。 店内の製麺機でうどんをつくるという。 (asahi = 1-10-11)

花王、中国におむつ工場 50 億円投資 12 年始動

花王は 28 日、中国安徽省の省都・合肥市に家庭用品の工場を新設し、2012 年に始動させると発表した。 中国での工場建設は 1993 年から稼働し、洗剤などを製造している上海工場以来。 紙おむつや生理用品などの紙加工製品を生産する。 投資額は約 50 億円。 すでに約 12 万 5 千平方メートルの用地を確保した。 (asahi = 12-29-10)

特恵関税 : 日本政府、中国製品 450 品目を対象外に

中国はもはや発展途上国ではないという理由から、日本政府は中国からの輸入品に対する特恵関税を大幅に縮小することを決めた、と 28 日付読売新聞が報じた。 日本政府は、中国からの輸入品 400 品目以上を特恵関税対象から除外するという内容の法案を通常国会に提出し、来年 4 月 1 日から施行する方針だ。 日本政府は、発展途上国の貿易を支援するため、途上国からの輸入品に対し特恵関税制度を施行している。

中国製品のうち、特恵関税対象から除外される品目は現在までに 13 品目決まっており、プラスチック製品、衣料品、農水産加工品など、450 品目にまで増やされる。 現在特恵関税が適用されている中国製品は、輸入額を基準に昨年 1 兆 6,000 億円で、このうちの 1 兆 3,000 億円程度の商品が除外されることになる。

日本政府の関係者は、「中国はもはや発展途上国ではない上、中国が特恵関税の恩恵を受けることで、ほかの途上国が被害を受けている」と話した。 中国は今年、日本を抑えて世界第 2 位の経済大国になる見込みだ。 尖閣諸島(中国名 : 釣魚島)での船舶衝突事件以降、中国のレアアース(希土類)輸出中断などへの対応から、特恵関税の縮小を推進しているのではないかという分析も一部で出ている。 - 東京 = 車学峰(チャ・ハクポン)記者 (朝鮮日報 = 12-29-10)

中国人、中国の骨董買うなら … 日本で 「贋作なく安心」

長引く不況にもかかわらず、日本の骨董(こっとう)品店で引っ張りだこの品がある。 それは、中国の骨董品。 購買者の多くは中国の富裕層で、「日本なら贋作(がんさく)をつかまされない」とアンティークショップやオークションを巡る訪日ツアーが人気を集めているという。

「80 万円!」、「120 万円!」。 6 日、東京都中央区銀座の骨董店・アンティークモール銀座のビルの 2 階で、「第 1 回中国骨董オークション」が開かれた。 会場からあふれた椅子が廊下にまで続き、数十人が競り合う。 日本のコレクターや骨董商を尻目に、競り落としていくのは中国人の団体客。 モール事務局によると、1 千万円を超える落札総額の 9 割が中国人客の支払いだった。

「いくつ買ったかよく分からない」という中国人の 40 代男性は杭州から来日した。 別の中国人男性は「中国は文化大革命の時に、多くの骨董が失われた。 日本の中国骨董は保存状態が良い。」と話す。 中国人団体客らは午後 3 時半すぎにオークションが終わるとすぐ、別の骨董市場に向かった。 約 5 年前から中国人団体客の案内をしている日本人男性は「大阪では 1 人で 4 千万円分買った人もいた。 参加客は円高など気にしていない。」と言う。

日本の高度成長期にも海外に流出した日本の骨董品を買いに出向く動きはあった。 しかし、アンティークモール銀座代表の中村みゆきさんは「今の中国の勢いはその数倍ある」とみる。 「購買客の 1 割に満たない中国人が、支払額のほとんどを占める。」 他の骨董品が値下げしても買い手が付きにくいのとは対照的に、清王朝時代の花瓶や陶器などが数万円、数十万円で次々と売れるという。

「『中国は偽物が多い。 日本で買えば安心。』と話す中国人のお客さんは多い」と中村さん。 中村さん自身も上海で中国近代の有名な画家・張大千の掛け軸の偽物を 3 千万円で買わされそうになった経験があるという。 中国人の知り合いが「清王朝時代のテーブルセットだ」と言って喜んでいた 800 万円の品も偽物だった。

中村さんは「日本は古くから中国の文化を高く評価してきた歴史があり、鑑定や保存も丁寧。 今、中国の人が争うように価値を見いだしているのは、昔からの結びつきの結果とみることもできる。」と話す。 (赤井陽介、asahi = 12-29-10)

「日中、夫婦以上に別れられない」 丹羽大使が南京訪問

【南京(中国江蘇省) = 奥寺淳】 丹羽宇一郎・駐中国大使が 20 日、南京を初めて訪問した。 南京は旧日本軍による虐殺事件により一部に根強い反日感情が残る。 丹羽大使は到着後、「過去に責任を感じ痛切な反省をしたうえで、未来志向の精神で両国関係を強化していきたい」と語った。

7 月に着任した丹羽大使は、日中国交正常化以降、初の民間出身の駐中国大使。 日中関係について習近平(シー・チンピン)国家副主席と会談した際の言葉を披露し、「両国は住所変更も出来ないし、夫婦以上に別れることも出来ない」と表現。 「仲良くしていくしか選択肢はない」との考えを示した。

丹羽大使は同日夜、江蘇省トップの羅志軍・同省共産党委書記とも会談。 視察は 22 日までで、市民との交流や地元高校への訪問、シャープなどの工場見学も予定している。 南京の大虐殺記念館は大使就任前に訪れたことがあり、今回は訪問しないという。 (asahi = 12-21-10)

◇ ◇ ◇

「中国に親しみ感じず」 8 割 内閣府世論調査、尖閣影響

内閣府が 10 月に行った世論調査で、中国に親しみを感じない人が、過去最高の 8 割近くにのぼった。 9 月に起きた尖閣沖の漁船衝突事件が対中感情に影を落としているとみられる。 また日中関係について、9 割近くの人が「良好だと思わない」と答えた。

外交についての今回の調査で、中国に「親しみを感じない」と答えた人は 77.8%。 前年から 19.3 ポイントの大幅増で、1978 年以降の調査で最悪となった。 日中関係を「良好だと思わない」と考える人は、前年から 33.4 ポイント増えて 88.6% に達した。 「親しみを感じる」人は 20.0% (前年比 18.5 ポイント減)とほぼ半減し、過去最低だった。

日本人の対中感情は、80 年代後半までは「親しみを感じる」割合が、7 割前後を保っていた。 しかし天安門事件が起きた 89 年に急激に悪化。 その後はほぼ横ばいだったが、両国関係は、小泉純一郎氏が首相就任後、靖国神社参拝などで冷え込んだ。 国民の中国への親近感も、アジア杯サッカーでの中国人観客の反日的な応援が問題になった 2004 年以降、さらに落ち込んだ。

「東アジア共同体」を掲げて対中関係を重視する鳩山政権誕生直後の昨年調査では若干好転したが、今回急激に冷え込み、長期的な低落傾向に歯止めがかかっていない。

日米関係では、米国に「親しみを感じる」人の割合は 79.9% で、過去最高を記録したのに、両国関係を「良好だと思う」人は前年から 8.8 ポイント下がって 73.0% に。 普天間問題をめぐって関係がぎくしゃくしたことが影響したと見られる。 ロシアに親しみを感じる人は 14% (前年比 1.4 ポイント減)、韓国に親しみを感じる人は 61.8% (同 1.3 ポイント減)と、いずれも微減した。

調査は、10 月 21 - 31 日に面接方式で実施。 対象者 3 千人のうち 1,953 人が回答した(回収率 65.1%)。 (山岸一生、asahi = 12-18-10)

医療滞在ビザ新設へ 中国などの患者誘致へ「成長戦略」

菅内閣は 16 日、治療や健診が目的の外国人の来日を促進するため、来年 1 月に「医療滞在査証(ビザ)」を新設することを決めた。 中国などのアジアの富裕層を狙った「新成長戦略」の一環で、渡航回数や滞在期間などを緩和する。 前原誠司外相が 17 日にも発表する。

治療目的の外国人はこれまで「短期滞在」、「特定活動」ビザでの入国が可能だった。 だが、原則として 1 回しか入国できず、家族らの同伴も認められていなかった。 外務省によると過去約 2 年間に「短期滞在」で医療目的に来日した外国人は 340 人、「特定活動」はゼロだという。

新設される医療滞在ビザは、有効期間を従来のビザの 3 カ月から最大 3 年に延長する。 1 回の滞在期間は最長で半年。 1 回の滞在が 90 日以内であれば、期限内に何度でも来日でき、同伴者も、治療する人と基本的に同じ条件の医療滞在ビザの発給を認めるようにする。 必要に応じて、親族以外の同伴も可能にする。

こうした内容は、外国人患者の受け入れで先行しているシンガポールや韓国などよりも全般的に緩やかな条件になっており、外務省幹部は「後発国なので、より魅力的な条件になるよう努めた。 成長戦略の一環だから、できるだけ間口を広げることが重要だ。」としている。

厚生労働省も外国人が日本で医療を受けやすくなる環境の整備の検討を始めている。 その一つが、外国語や食事、生活習慣に対応できる医療機関を認証する制度の創設だ。 同省は 2012 年度の実施をめざし、11 年度予算の概算要求で検討費として 3,900 万円を計上している。

医療滞在ビザの新設など、医療機関への外国人患者の受け入れ体制整備は、6 月に閣議決定された菅政権の「新成長戦略」に盛り込まれた。 同戦略では「アジアの富裕層等を対象とした健診、治療等の医療および関連サービスを観光とも連携して促進していく」とうたわれている。 (山尾有紀恵、asahi = 12-17-10)

ヤマダ電機、中国 1 号店 10 日開店 3 年で 5 店進出方針

【瀋陽 = 西村大輔】 家電量販店日本最大手「ヤマダ電機」の中国第 1 号店が 10 日に中国・瀋陽でオープンするのにあわせ、一宮忠男社長が 9 日、瀋陽市内で会見した。 一宮社長は、来年 6 月ごろに天津に 2 号店をオープンするなど向こう 3 年間で 5 店舗を中国につくる方針を示した。 瀋陽店は同社初の海外店舗。 日系大手量販店の中でも中国大陸では初めての本格的な営業拠点となる。

同社の中国名は「亜瑪達(ヤーマーダー)電器」。 瀋陽店は7フロアで総面積は 2 万 4 千平方メートル。 中国家電量販店の中でも最大級という。 日本製や中国製など各国の家電製品のほか、化粧品やおもちゃ、日用雑貨なども含め品ぞろえは約 150 万点。 レストランや幼児が遊べるスペースも設け、家族連れが長時間過ごせる空間を提供するなど、中国系量販店と差別化を図る。 日本と同様のポイントカードサービスも導入する。

一宮社長は 1 号店を瀋陽にした理由を、「経済成長率が他都市と比べ高く、さらに発展する」と説明。 年間売り上げ目標は明言せず、「地域で一番を目指す」とした。 瀋陽店の従業員約 500 人のうち約 100 人が日本で採用した中国人留学生で、管理職として経験を積ませ、今後開業する他の中国国内店の幹部社員に登用するという。 (asahi = 12-10-10)

コメ、中国へ売り込み 農水省、中国国営企業と覚書

農林水産省は 9 日、コメなど日本の農林水産物の中国輸出を拡大するため、同国国営企業「中国農業発展集団」と協力する覚書を結んだ。 北京を訪問中の筒井信隆農水副大臣が、発展集団の劉身利・董事長と同日会談し、合意した。

発展集団は農産物の生産・流通を手がけている。 ▽ 日本産の農林水産品や食品の輸出拡大に発展集団が積極的に努める、▽ 日本の農林水産品の販売もする「展示館」を北京に設ける、▽ 農水省は発展集団の研修生を受け入れる - - などの協力をする。 筒井氏は覚書を交わした後に記者会見し、「年間 20 万トン程度のコメ輸出を受け入れてもらえるよう要請した」と述べた。

日本の農林水産物の輸出額(2009 年)は 4,454 億円。 そのうち中国向けは 465 億円にとどまる。 コメの輸出量は最も多かった 08 年でも 90 トンにとどまっており、今年も同程度の見通し。 農産物全般に共通する厳しい検疫や、コメの取引業者を日中 1 企業ずつに限定してきたことが支障になっている。

今回の協定とは別に、民間企業もコメの中国輸出に動き始めている。 住友商事は中国の穀物大手、吉林糧食集団と提携し、あきたこまちなどを中国沿海部で近く売り始める方針だ。 (吉岡桂子 = 北京、山本精作、asahi = 12-9-10)

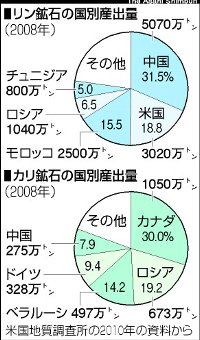

肥料争奪戦、レアアース並み 中国、リン輸出を突然制限

世界の人口増や新興国の経済発展で肥料の需要が増え、原料のリンやカリウムをめぐる国際的な争奪戦が起きている。 鉱物資源なので採れる国が偏っているうえ、供給側が寡占化し価格決定に力を持つ。 とくにリン鉱石の産出量は中国がトップでレアアース(希土類)と似て輸出制限を強める。 日本も農業は縮小傾向とはいえ、肥料は欠かせず、安定確保が課題だ。

中国は 1 日、リン酸アンモニウムなど化学肥料の輸出関税を 31 日まで 110% に引き上げると発表した。 ここ数年、国内の肥料の需要期に高関税を課したことはあったが、突然の表明。 実質的に輸出が止まることになりそうで、大手商社で肥料を扱う部署の幹部は「レアアースと状況が似てきた。 中国は長期的には国内分を確保するつもりだろう。」と漏らした。

実は「中国が来年から年を通じて輸出関税を 30 - 40% にするのでは」といううわさが業界を駆けめぐっていた。 リン鉱石を原料とするリン酸アンモニウムの場合、直近の税率は数 % で、業界は輸出規制の強化に身構えていた。 リン鉱石の産出量は中国が世界の 3 割を占める。 レアアースと同じく、中国は肥料原料の輸出を絞ってきた。

事は中国にとどまらない。 肥料は今や、レアアースや鉄鉱石と同様に、国益に通じる戦略物資になりつつある。 食料の生産には肥料が不可欠だ。 世界の人口は 50 年には 91 億人に達すると予測され、同じ面積で多くの作物を作る必要が高まる。 肥料需要はこれから爆発的に増える。 これだけでも肥料価格は高騰する素地があるが、資源の偏在も拍車をかける。

窒素、リン酸とカリウムは肥料 3 要素とされるが、工業的に製造できる窒素肥料以外は、鉱山が頼り。 リンとカリウムの上位 3 国の世界産出量のシェアは、それぞれ 6 割余りに達する偏在ぶりだ。 リン酸アンモニウムの国際価格は 06 年以前の水準から、穀物が高騰した 08 年春には 4 倍超に。 今も 06 年の 2 倍という高値圏にある。

資源メジャーが目を付けないはずはない。 英豪資源大手の BHP ビリトンは今夏、カナダ肥料大手に約 400 億ドル(約 3 兆 3,500 億円)規模の敵対的な株式公開買い付け (TOB) を仕掛けた。 カナダ政府は国益に反するとして国内法に基づき TOB を拒否した。 米国はすでに 1990 年代後半からリン鉱石の輸出を徐々に止め始めた。 資源の囲い込みを図る「資源ナショナリズム」がうごめく。

■ 日本商社、権益確保へ

日本は、リン酸もカリウムも原料をすべて輸入に頼る。 08 年の肥料暴騰以降、農林水産省も価格動向に神経をとがらせ、経済産業省では備蓄論もささやかれたといわれる。

対応し始めたのが商社だ。 三井物産は今年 4 月、ペルーのリン鉱山の権益を、ブラジル資源大手バーレから取得すると発表。 日本企業としては初めて、肥料資源の権益確保に乗り出した。 肥料資源事業室の小島洋之室長は「原料で寡占が進めば、値上げを突きつけられた時にのまざるをえない。 日本向けに安定確保するためにも、新興国に供給して事業をするためにも、権益を確保した。」と話す。

住友商事など他の商社もカリウムの権益確保を探っている。 肥料メーカーに目を移すと、構造改革が遅れ、非効率が温存されたままになっている。 日本には肥料メーカーが約 30 社あるとされる。 統廃合が進まず、国際競争力のあるメーカーも育ってこなかったとの指摘は多い。 「原料を買う力が落ちれば、日本はいずれ、高いものしか買えなくなる。 農業経営が難しくなってくる。(商社関係者)」事態も予想される。 (神谷毅、asahi = 12-2-10)

トヨタ、第一汽車に HV 技術供与へ 中国メーカーへ初

トヨタ自動車が中国の自動車大手の中国第一汽車集団(吉林省長春市)に対してハイブリッド車 (HV) の技術を提供する交渉を進めていることが 1 日、分かった。 トヨタが中国の自動車メーカーに HV 技術を供与するのは初めて。 世界最大の自動車市場で、次世代自動車の普及への積極姿勢を示す狙いがある。

一汽はトヨタと合弁で、長春や天津で、トヨタ車を生産している。 両社は 2004 年に中国での HV 普及で協力することを基本合意し、長春工場で 05 年から、日本以外で初めてプリウス(2 代目)の生産を開始。 一汽ブランドの自動車へ、トヨタの技術を使ったハイブリッドシステムを搭載することも、将来の検討課題にしていた。

中国政府はエコカーの開発を国内メーカーに促しており、HV 開発を目指す一汽側の要望で交渉が本格化した。 小型車の品ぞろえ不足などで中国販売が伸び悩むトヨタにとっても、一汽との関係強化で、中国でのブランド強化につながる利点がある。 トヨタは 02 年に日産へ HV の基幹部品の提供で合意。 04 年には米フォード、今年 3 月にはマツダに対して、HV の技術ライセンスを供与することで合意している。 (asahi = 12-1-10)

中国で新卒争奪戦 日本企業、「負けず嫌い」求める

日本の企業が、本格的に中国で大学新卒者の確保に動き出した。 年 630 万人という世界最大の市場に狙いを定め、日本本社の幹部要員として採用する。 中国では、優秀な人材は待遇のいい欧米企業に流れていた。 日本企業は、高給の「本社採用」を武器に、中途の即戦力も併せて呼び寄せる考えだ。

「金鉱を掘り当てた気分。 正直、ショックです。」 中国上海で、人材大手のリクルートが中国の有名大新卒者向けに初めて開いた集団面接会。 米コンサルティング大手、ボストンコンサルティンググループ (BCG) の内田有希昌パートナーは 2 日間の面接を終え、こう感想を漏らした。 いい学生が 2 - 3 人いればと半信半疑で参加したが大当たり。 「すでに上海と北京で 6 人に内定を出し、さらに数人採用するかもしれない。」

同社は近年、東大や慶応大などの有名校を中心に日本で年十数人を採用してきた。 だが、「安定志向の草食系が多く、戦闘意識の強い野武士タイプが減っていた」と内田氏。 それで中国に来てみたら、「負けず嫌いで、競争意識の強い、我々の大好きなタイプがうじゃうじゃいた。」

同社は、面接時の日本語能力は不問。 面接に来た学生の大半は一度も海外へ行ったこともないのに英語を滑らかに話す。 日本語など、素地があるから内定後に学ばせれば十分という考え方だ。 中国の学生は転職意識が高いのがリスクという人もいるが、内田氏は「日本でも 2 - 3 年で辞める草食系エリートは多い。 定着するかは会社次第だ。」と意に介さない。

リクルートによると、3 - 6 日、北京と上海で開いた面接会に参加した大学は 39 校。 北京大や清華大、上海の復旦大など中国のトップ校を中心に約 1 万人の学生が集まり、その中から適性テストや面接を通過した大学 4 年生計 1 千人が面接に臨んだ。

リクルートの上海現地法人で面接会の責任者、伊藤純一さんは、中国人学生の人気が高かった背景を「日本企業の中国現地法人は欧米企業より給与が安く、優秀な人材の確保が難しかった」と説明する。 現地法人採用だと企業のトップにはなれないとも見られがち。 それが、今回は給料が高く、昇進もできる本社採用なのでたくさん集まったとの見方だ。

一方、企業の方は、三井住友銀行やみずほフィナンシャルグループ、キリンビールやコニカミノルタなど 22 社が参加した。 各社とも人事権限のある責任者が現地入りし、数日間の面接で内定を出すスピード勝負の会社もあった。 参加料は 1 社 100 万円。 さらに 1 人採用するごとに 110 万円支払う契約。 決して安くないが、リクルートは「日本の 10 倍以上、630 万人もの新卒の中で競争に勝ち抜いてきた人材から選べる」と価値の高さを強調する。

上海の面接会に臨んだ玩具大手タカラトミーは「あまりに優秀。 日本の学生より自分のキャリアアップの計画が明確で、上昇意識がある。(福元紀哉人事室長)」との理由で、予定の 2 人を上回る 3 人に内定を出した。 同社は将来新卒採用の半分を外国人にする計画があり、「中国人の採用が増えれば、その分日本人の枠が少なくなる」と話す。

中国の学生も、チャンスととらえる。 復旦大日本語学科4 年の女子学生 (22) は「日系の現地法人の給与は 3 千元(約 3 万 7 千円)程度だけど、日本だと初任給が約 20 万円と全然違う」という。 本社採用なら責任ある仕事ができるのも魅力と言い、「同級生はみな米国、英国で就職する。 私も海外で働きたい。」

メガバンクの面接に参加した上海の同済大日本語学科 4 年で、週末は復旦大で国際経済も専攻する徐爽さん (21) は、「外国人を採用しようという気持ちが伝わってきた。 日本の企業文化も変わってくるんじゃないか。」と期待を込める。

新卒だけでなく、すでに働いている現役の人材を確保する動きも始まった。 中国最大の国営人材派遣会社「上海 FESCO」海外就職サービス部門と、日本で中国ビジネス支援を手がける「A コマース」、外国人専門人材派遣の「グローバルパワー」の 3 者は 10 月に提携。 中国内の事務管理職(ホワイトカラー)の人材を日本企業の本社に紹介する事業に乗り出した。

上海 FESCO が、外資系企業などで働く社員から日本企業への転職希望者を募り、紹介する。 年内に上海で日本企業約 50 社を集めた合同説明・面接会を開き、3 年後には対象企業を 500 社に増やす方針だ。 A コマースの秋葉良和代表によると、中国人の人気は欧米企業が集めがちだったが、2008 年のリーマン・ショック以降は「雇用の安全を重視する日本企業の良さが見直されている」という。

中国でのビジネス拡大を目指す日本企業には、「日本人による営業では限界があり、優秀な中国人に本社で企業文化を身につけてもらい、市場開拓を任せたい(食品大手)」との声が強い。 BCG の内田氏はいう。 「優秀な外国人を採用することで、日本人の目の色も変わるだろう。 グローバルでの競争意識に目覚め、学生も社員も危機感を持ってくれれば成功だ。」(奥寺淳 = 上海、斎藤徳彦、asahi = 11-21-10)

ロイヤルホスト、中国に積極出店へ 「日本と対照的」

ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」を運営するロイヤルホールディングス(HD、福岡市)が海外展開を加速する。 3 日に中国・上海にロイヤルホスト 1 号店を出したばかりだが、今後 5 年で中国内に 20 店出す。 中国進出に備えてロイヤル HD は台湾の流通大手、統一超商と組んで上海に合弁会社をつくった。 人口が増え、富裕層の消費も伸びている中国は格好の市場だ。

菊地唯夫社長は、朝日新聞の取材に「中国リスクはあるが、それを避けるためにも台湾企業とパートナーを組んだ。 日本と対照的な中国に足場をつくっていきたい。」と話した。 海外事業をサポートする態勢も強化する考えだ。

一方、国内の外食市場はデフレで価格競争が激しい。 ファミリーレストランでは比較的質がいいロイヤルホストも、採算が悪い店の閉鎖を進めて店舗網の強化に取り組んでいる。 さらに得意とするステーキをこれまでよりもお値打ち価格で楽しめる新業態の店を年内にも東京や近畿に開くなどして、様々な顧客を取り込んでいきたい考えだ。 (末崎毅、角田要、asahi = 11-15-10)

日本の救助隊、領海内で中国人船員を救出

日本の海難救助隊が、日本の領海で遭難した中国の船員らを決死の思いで救助する場面を写したビデオ画像が、13 日に公開された。 この画像は、波にさらわれ流されていく中国の船員たちを、日本の海難救助隊が危険をものともせず救助する場面を生々しく描写している。 AP 通信は、沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)をめぐる領有権争いにより、日中両国の溝が深まっている中での、このような心温まるニュースに、両国の国民が注目している、と報じた。

今月 10 日、中国人の船員 25 人を乗せたパナマ船籍の貨物船「ナスコ・ダイヤモンド」号が、沖縄県・西表島の南 340 キロの海上で行方不明になった。 この船は、5 万 5,000 トンの鉱石を積み、インドネシアから中国・雲南省へ向かう途中、船内に海水がたまり座礁したという。

遭難信号を受け緊急出動した海上保安庁の救助隊員らは、船の手すりにつかまり、波をかぶりながらも、5 人の船員を海の中から助け出した。 だが、救助された 5 人のうち二人は死亡し、残る行方不明者 20 人の安否も分かっていない、と AP 通信は報じた。 - パク・スンヒョク記者 (韓国・朝鮮日報 = 11-15-10)