コーヒー、油 … 身近な品に値上げの波 原材料高騰影響

食料や資源価格の高騰が、消費者の財布に影響を及ぼし始めた。 まずはコーヒーや食用油、タオルといった商品で、値上げの表明が相次いでいる。 産出国での天候不順や投機マネーの商品市場への流入に加え、新興国での需要増もあって幅広い原材料が高値圏にあるためだ。

キーコーヒーは、喫茶店向けと家庭用のレギュラーコーヒーの出荷価格を 3 月 1 日に平均 15% 上げる。 味の素ゼネラルフーヅ (AGF) は 2 月 17 日から 2 品の中身を減らす。 価格は据え置くので実質的な値上げとなる。 UCC 上島珈琲も値上げの方向だ。 日清オイリオグループは 1 月 4 日、食用油の出荷価格を平均で 15% ほど引き上げた。 J-オイルミルズも 1 月、スーパー向けの特売用を 15% ほど値上げした。

相場の動きが商品価格に波及しやすいコーヒー豆は、ニューヨークの先物取引市場で昨年 6 月ごろから値上がりが目立ち、いまは前年の 1.6 倍を超える水準。 食用油は、原料となる大豆がシカゴ商品取引所で、先物価格がこの 1 年間に約 1.5 倍になった影響を受けた。

食品以外では、大阪や四国産のタオルで値上げに向けた動きが出始めた。 ラッグストアなどにガーゼや脱脂綿、綿棒を納めるメーカーも値上げを検討中。 アパレル業界では、秋・冬向けのシャツや肌着の価格引き上げが取りざたされている。 綿花のアジア市場での平均取引価格は、この 1 年で約 2 倍になった。 国際価格が史上最高値の水準になっている。

このほか、原油をはじめトウモロコシや砂糖、鉄鉱石、銅といった原材料が高値となっており、今後は食品や家電製品への影響が懸念される。 ブラジルなど資源国自体が成長しており、原材料を国内に回す。 今回の高騰には、そんな新しい側面もある。 (内藤尚志、福山崇、asahi = 1-22-11)

◇ ◇ ◇

食料、新興国の胃袋へ … 国内業界実質値上げ

食料の国際価格が上昇している。 中国など新興国での需要が増えているためだ。 コーヒー豆など値上げに踏み切る商品もある。 だが、深刻な消費不況が続く中で小売価格へ転嫁すれば売り上げ減につながりかねないため、価格は変えないが商品の内容量を減らす「実質値上げ」の動きが広がりそうだ。

◆ 相次ぐ値上げ ◆

キーコーヒーは、家庭向けと業務用のレギュラーコーヒーの多くの商品で出荷価格を今年 3 月 1 日から平均 15% 前後値上げする。 2006 年 4 月に平均 12% 値上げして以来だ。 UCC 上島珈琲も「値上げも選択肢の一つ」としており、中小を含めて業界全体に値上げが波及する可能性もある。

日清オイリオグループ、J-オイルミルズの食用油大手 2 社も、今年度 3 回目となる食用油の値上げを 1 月から実施する。 また、砂糖業界でも 11 月から業務用白糖などの出荷価格が引き上げられている。

◆ 中国など需要拡大 ◆

食料価格は 06 年から 08 年にかけ、投機マネーの流入などで高騰していたが、その後は落ち着いていた。 最近の上昇は、中国、南米など新興国での需要が急拡大しているからだ。

国際指標となるニューヨーク市場の先物価格は、12 月に入りコーヒー豆で 1 ポンド(約 453 グラム)当たり 230 セントと十数年ぶりの高値をつけた。 砂糖も同 34 セントを超える高値となっている。 シカゴ市場でも大豆や小麦が同 30% 以上も高騰、06 年 - 08 年の水準に迫りつつあり、これらを原料にする食用油や即席麺、パンなど幅広い食品に値上げ圧力が強まっている。

円相場が 1 ドル = 100 - 120 円前後だった 06 - 08 年当時よりも、現在の為替水準は 2 割前後も円高で推移している。 しかし、「すでに円高による輸入購買力の上昇分は帳消しになっている(食品大手)」のが実情だ。 丸紅経済研究所の柴田明夫代表は「新興国の将来需要を先取りする格好で食料価格が決まっており、さらに上昇する可能性が高い」と指摘しており、相場の高騰は長期化する見方も多い。

◆ 転嫁難しく ◆

食品業界は、国内でデフレが進むなか、小売価格を引き上げれば販売量が落ち込む恐れを抱いている。 さらに、スーパーなどの小売業界が再編・統合を通じて食品メーカーに対する価格支配力を強めていることもあり、小売価格に十分な転嫁がなされるかどうかは見通せない。

食品メーカーには、値上げを避けるために商品の内容量を減らして原価を抑える苦肉の策が広がりつつある。 来春以降に投入される新商品で、内容量を減らす動きが本格化しそうだ。 だが、原料価格の上昇分は、内容量を若干減らす程度ではカバーできないため、利幅は減って食品メーカーなどは業績を圧迫されそうだ。 (yomiuri = 1-2-11)

親権より児童養護施設長の判断優先 虐待防ぐ政府新方針

厚生労働省は 19 日の社会保障審議会児童部会専門委員会で、子どもの生命にかかわる緊急時には親権者より児童養護施設長の判断を優先する方針を示し、了承された。 児童福祉法改正案に盛り込む。 菅内閣は、虐待する親の親権を一時停止できるようにする民法改正案とともに、通常国会に提出する考えだ。

教育や医療については、児童福祉法で施設長が子どもに必要な対応をできる権限を定めている。 しかし、親が不当な主張をしたり、医療機関が親の意向の確認を求めたりすることがあり、施設長が対応しにくい実態があった。 改正案では、親権者の意向にかかわらず施設長らの判断で適切な措置をとることを明確にする。 これにより、緊急時に素早い対応ができるように後押しする。

児童相談所に一時保護されている子どもの場合は、相談所長が同様の権限を持つ。 施設長と親権者の意見対立があれば、児童相談所が調整する仕組みも設ける。 また、施設長の対応に親権者が不当な主張をしてはならない条文を盛り込むことも検討している。 (asahi = 1-19-11)

もし日本がテロ攻撃受けたら … 瞬時警報システム整備進む

もしも、日本がミサイルやテロ攻撃を受けたら - -。 外国からの武力攻撃などを想定して作られた「全国瞬時警報システム(J アラート)」の導入が急ピッチで進む。 全市区町村の大半が 3 月末までに整備すると総務省消防庁は見込むが、その性能にばらつきがある。 国民の安否情報がわかるシステムも改良され、訓練が始まった。 いずれのシステムもこれまで実際に使われたことがないだけに、課題も見えにくい。

「ミサイル発射情報。 当地域に着弾する可能性があります。」 「大規模テロ情報。 テロの危険が及ぶ可能性があります。」 このほか「航空攻撃情報」、「ゲリラ・特殊部隊攻撃情報」を含めて計 4 種類の武力攻撃情報を流すのが、J アラートだ。 国が人工衛星を経由して自治体に伝え、自治体は防災行政無線などで瞬時に警報や音声放送を流す。 無線を自動的に立ち上げ、24 時間対応できる仕組みを目指しているという。

総務省消防庁が 2007 年 2 月から運用を開始。 しかし自治体ごとに数百万 - 1 千万円程度の費用がかかり、09 年 3 月時点の整備率は全自治体の約 1 割にすぎなかった。 整備を急ぐきっかけは、同年 4 月の北朝鮮のミサイル発射だ。 この時は「日本への直接攻撃ではない」としてシステムは使われなかったが、整備率の低さが国会で指摘された。 このため、09 年度の補正予算に「防災情報通信設備事業交付金」として約 100 億円が計上された。

国からの情報の受信や防災行政無線の自動立ち上げのための費用は交付金でまかなわれるため、全国 1,750 市区町村の「ほとんどの自治体が 10 年度内に整備する(消防庁国民保護室)」と見込まれている。

長崎県壱岐市は 4 月から、島内の屋外スピーカーや各家庭、事務所に配備された受信器で警報を伝えられるようにする。 「朝鮮半島に近いだけに住民にも不安はある。 早く整備したい。」と担当職員。 島根県隠岐の島町も今年度中に整備し、島内 76 カ所のスピーカーや約 700 世帯に配られている個別の受信器に警報を流す計画だ。

ただ、すべての地域で警報が自動的に流れるとは限らない。 昨年 12 月 1 日時点で 359 市区町村で整備されたが、自動的に流れるのはこのうち 8 割にとどまる。 防災行政無線が整備されていなかったり、無線が古く技術的に自動起動できなかったりする自治体もあるという。

J アラートとは別に、武力攻撃時に家族や知人がどこの避難所や病院にいるのか、どの程度のけがをしているのかなどを照会できるのが、安否情報システムだ。 08 年 4 月から運用が始まった。 自治体、警察、病院などの端末と消防庁の端末を専用回線で接続して住民の安否情報を集約し、自治体などが市民の問い合わせに答える仕組みだ。 消防庁は自然災害や大規模事故での活用も呼びかけるが、まだ一度も使われていない。

消防庁は「システムに触ったことのない自治体もあった」として、昨年 6 月から毎月訓練を実施し、自治体に参加するよう求めている。 危機管理アナリストの小川和久さんは「有事に本当に機能するシステムにするためには、実務訓練をして完成度を上げていくしかない。 実際に情報が流れた時に、どこに避難するのかを住民に伝えておくことも重要だ。」と話す。 (大久保泰、asahi = 1-15-11)

商品券の払い戻しお忘れなく 昨春の新法で発行終了続々

文具券や食事券など商品券の発行を終了し、払い戻し手続きをする企業や団体が増えている。 昨春の法施行で払い戻しができるようになったためだが、券をもっている人がその内容をよく知らずに、企業が設定した期間内に返金を受けられない心配も出てきている。 所管する金融庁は、払い戻しを進めている業者一覧を 14 日午後からホームページ (HP) に載せ、対策に本腰を入れる。

昨年 4 月に施行された資金決済法は、発行者が 60 日以上の払戻期間を設定し、払い戻しを始める当日までに新聞で公告したり、開始後に店頭で告知したりしなければいけないようにした。 有効期限の記載がない商品券でも払戻期限までに所有者が申し出なければ、原則返金は受けられなくなった。

金融庁によると施行以降、払い戻し手続きを始める業者が続出。 13 日現在、すし券を発行する全国各地のすし組合や、食事券を扱うファミリーレストランなど 91 業者が手続きし、うち 41 業者はすでに払戻期限を過ぎている。 利用が減っている商品券も多く、商品券取り扱いの事務負担を軽くすることなどに狙いがあるとみられる。

今後も払い戻しの増加が見込まれることから、金融庁は所有者が確実に返金を受けられるよう対策を強化する。 発行者に対し、払戻期間をできるだけ長くするよう求めるほか、法律で義務づけていない払い戻し開始前の告知も要請する。 自社の HP に加え、利用可能店舗や国民生活センターなどの HP でも、払い戻しの手続きや内容を知らせることを求める。 (津阪直樹、asahi = 1-13-11)

生活保護、過去最多 141 万世帯 2010 年 10 月

厚生労働省は 12 日、昨年 10 月に生活保護を受けた人数が 196 万 4,208 人だったと発表した。 統計を取り始めた 1951 年度以降で過去 3 番目の高水準となる。 世帯数は過去最多を更新し、141 万 7,820 世帯になった。 長引く不況の影響で雇用状況が改善せず、受給者の増加に歯止めがかからない。

厚労省が毎月まとめている福祉行政報告例によると、昨年 10 月の受給者数は前月より約 1 万 3 千人増え、一昨年 10 月と比べると 1 年間で 19 万 980 人も増加した。 受給者数が 200 万人を超えたのは 1951 年度と 52 年度だけで、これに迫る勢いだ。 生活保護を受けた世帯数は、前月より 9,413 世帯増えた。 前年同期比では、約 13 万 6 千世帯の増加だった。 (asahi = 1-12-11)

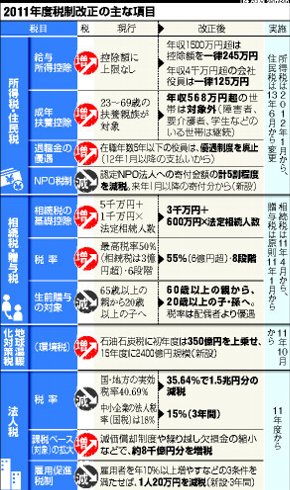

個人の増税額、11 年度は 7,400 億円 控除見直し続々

2011 年度に個人が納める所得税や住民税、相続税の増税額が約 7,400 億円になることが、財務省と総務省の試算で明らかになった。 今年 1 月から、所得税の年少扶養控除(0 - 15 歳の子どもが対象)が廃止されたのを手始めに、13 年度にかけて様々な所得控除などが見直されるためだ。 10 年度と 11 年度の税制改正に伴って、11 年度中の個人の主な税負担がどの程度増えるのかを、両省の試算をもとに合算した。

およそ 7,400 億円の増税額のうち約 5,200 億円を占めるのが、子ども手当を創設する代わりに廃止が決まった年少扶養控除。 特定扶養控除(16 - 18 歳の子どもが対象)も、高校授業料の無償化に伴って上乗せ分が廃止されることで、約 960 億円の増税となる。 いずれも所得税分は今年 1 月に廃止され、住民税分は来年 6 月に廃止される。

相続税は、基礎控除の圧縮や税率の見直しなどが今年 4 月以降の相続から適用される。 資産の多い人を中心に、880 億円ほどの増税となる。

このほか、所得税では来年 1 月から、会社員を対象とした給与所得控除や、23 - 69 歳の扶養親族が対象となる成年扶養控除に「所得制限」がかかる。 増税の影響を受けるのは、給与所得控除が約 50 万人、成年扶養控除は障害者や 65 歳以上、学生などは引き続き対象となるため、100 万人ほどとみられている。 両控除の見直しで、11 年度分として約 340 億円の増税を見込む。

税制改正の内容がすべて行われた場合の平年度ベースの試算をみると、10 年度改正で決まった年少扶養控除と特定扶養控除では計 1 兆円を超える。 昨年末に閣議決定した 11 年度改正分では個人向けの増税額は約 5,900 億円になる。 (伊藤裕香子、asahi = 1-6-11)

〈所得控除〉 所得税を計算する際、収入から一定額を差し引くことができる仕組み。家族の人数や収入などで不公平感が生まれないように設けられた。 会社員を対象に必要経費とみなす給与所得控除のほか、本人が対象の基礎控除、専業主婦などを対象にした配偶者控除、健康保険や国民年金の保険料を払った場合に適用される社会保険料控除など 15 種類ある。

◇ ◇ ◇

11 年度税制大綱、雇用増の法人に減税 高所得者は増税

菅政権は 16 日、2011 年度の税制改正大綱を閣議決定した。 企業の成長を促し、雇用や投資を増やすため、国と地方を合わせた法人税の実効税率を 5% 幅引き下げ、従業員を増やした企業を減税する「雇用促進税制」も創設。 また、民主党が掲げる「格差是正」の観点から、個人向けの所得税や相続税は、高所得者を中心に 5,500 億円の増税に踏み切る。

菅首相はこの日の政府税制調査会の会合で「政権交代した昨年は、税制も(自公政権の議論を)引き継いだものがベースだった。 今回は最初から議論し、民主党らしい、連立政権らしい方向性を出してもらった。」と述べた。 これから本格化する来年度予算の編成と合わせ、デフレの脱却や雇用拡大につなげる方針を強調した。

法人税については、日本は他の主要国に比べて実効税率が高く、国際競争上、日本企業に不利になっているとの指摘が強かった。 今回の改正では、現行の 40.69% を 35.64% に引き下げる。 中小企業の軽減税率も 18% から 15% に下げる。 税率引き下げによる減税は 1.5 兆円。 赤字を翌期以降の黒字と相殺できる「繰り越し欠損金」の縮小などによる増税は、地方分を合わせても 8 千億円程度にとどまり、差し引き 7 千億円程度の企業減税となる。

一方、個人向けでは、所得税に関して、会社員の給料から一定額を「必要経費」とみなして差し引くことができる「給与所得控除」に上限を設ける。 年収 1,500 万円を超えると、控除額を 245 万円で頭打ちにする。 23 歳 - 69 歳の扶養親族を対象にした「成年扶養控除」は、年収約 568 万円を超えた世帯は原則として対象外とする。

相続税は、遺産から一定額を差し引くことができる「基礎控除」を 4 割減らし、最高税率も現行の 50% を 55% に引き上げる。 高所得者や資産家層により多くの税負担を求めるものだ。 また、温室効果ガスの削減に向けて、地球温暖化対策税(環境税)を来年 10 月から導入。 国が認定した特定非営利活動法人(NPO 法人)への寄付優遇も新設した。

大綱では、今回の改正について「税制抜本改革の一環をなす、緊要性の高い改革」と位置づけ、消費増税を中心とした税制の抜本改革につなげていく考えを示した。 (伊藤裕香子、asahi = 12-16-10)

◇ ◇ ◇

相続税の基礎控除 4 割減・最高税率 55% に 政府税調案

政府税制調査会は 10 日、来年度税制改正に盛り込む相続税の増税案を固めた。 遺産から差し引くことができる基礎控除の金額を 4 割減らして課税対象額を増やすほか、最高税率も 50% から 55% に引き上げる。 相続税の納税者は年間約 4.8 万人から 7 万人程度に増加。 年間 1 兆 3 千億円の相続税収は 2 千億 - 3 千億円程度増える見通しだ。

相続税はバブル景気で地価が高騰した 1980 年代後半から、税負担を緩和しようと減税が繰り返されてきた。 今回、「格差是正」の観点から資産家や高所得者により多くの税負担を求める方針に転換する。 1958 年度に現行の仕組みになって以来、相続税の本格増税は初めてとなる。

相続税は土地や現金など相続財産から、基礎控除となる「5 千万円 + 1 千万円 x 法定相続人数」の合計額を差し引き、それに税率をかけて計算している。 例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子ども 2 人の計 3 人の場合、基礎控除額は 8 千万円。 相続遺産が 1 億円あると、控除額を差し引いた 2 千万円が課税対象になる。

これに対して、来年度から実施する増税案では、基礎控除額を 4 割減らし、「3 千万円 + 600 万円 x 人数」にする。 同じ例で考えると、控除額は 4,800 万円になり、課税対象は 5,200 万円に増える。 これに税率をかけた相続税額は、現行の仕組みなら 100 万円なのが、315 万円に増える計算だ。

最高税率も見直す。 現行は 1 人あたりの受け取り相当額が 3 億円を超えた場合に 50% の税率がかかるが、新たに 6 億円を超える遺産に 55% の税率を設ける。 税率の区分は、現行の 6 段階から 8 段階に増やす方針だ。

相続増税の代わりに、生前に次世代に財産を渡す「生前贈与」の優遇措置を拡大。 これまでは 20 歳以上の子どもが対象だったが、これに孫を加える。 子どもや孫へ生前贈与する場合は、配偶者よりも贈与税の負担を減らす仕組みに改め、世代間の資産の移転を促す。

政府税調はこのほかの税制改正についても方針を大筋決定。 所得税では、会社員の年収から一定額を差し引くことができる給与所得控除について、年収 1,500 万円で頭打ちとし、控除額の上限を 245 万円とする。 23 - 69 歳の扶養親族にかかる成年扶養控除は、世帯主の年収が約 568 万円を超える場合は対象外とする。 ただ、扶養親族が障害者や要介護者や介護する人、学生などは控除を適用する。

温室効果ガスの削減対策などに活用する地球温暖化対策税(環境税)は、来年 10 月から導入する。 石油石炭税に上乗せする形で、初年度は 400 億円規模とし、段階的に 2,400 億円に増やす方針。 環境省は、ガソリンや電気代などに置き換えた負担増を、1 世帯あたり年 1,200 円程度と試算している。 (伊藤裕香子、asahi = 12-12-10)

◇ ◇ ◇

給与控除、年収 1,500 万円上限案 政府税調が最終調整

政府税制調査会は、2011 年度税制改正で、会社員を対象にした所得税の給与所得控除について、年収 1,500 万円で控除額に上限を設ける案を軸に最終調整に入った。 税制面で優遇されている退職金についても基準を厳しくするなど、高額所得者を中心に広く負担増を求める。

個人が納める所得税は、年収から様々な「控除」を差し引いて計算する。 この控除額が小さくなると、税負担は増える。 給与所得控除は、会社員の収入の一定割合について仕事上のつき合いなどの「必要経費」とみなし、年収から一定額(最低 65 万円)を差し引くが、上限はなく、年収に応じて控除額も増える仕組みになっている。

政府税調は、高額所得者にはより多くの税負担を求める「格差是正」に着手。 給与所得控除は「高額所得者ほど税制面で優遇されている」として、25 日の会合では、年収 1,200 万円、1,500 万円、1,800 万円をそれぞれ超えた場合に、控除額を頭打ちとする見直し案を示した。 控除を受けられる年収に上限を設けると、上限を上回る部分の年収については控除の対象外となり、いままでよりも所得税額は増える。 会社役員などについてはさらに控除額を小さくする方針だ。

年収 1,500 万円で頭打ちにすると、所得税を納める給与所得者の約 1.2% にあたる約 50 万人が負担増となる。 1,200 万円では約 2.9% (約 120 万人)で、負担増の世帯は多くなり、政府税調内には「年収 1,500 万円が妥当(幹部)」との意見が強い。 また、所得税の基準が変わると、同じ仕組みの住民税額も連動して増える。

一方、税務署に確定申告し所得税の還付を受けることができる「特定支出控除」については、控除対象を増やす方向だ。 公認会計士や税理士などの資格の取得費や授業料、仕事上必要な本の購入費、新聞代などを対象に追加。 給与所得控除の見直しで負担増を求める一方、必要経費が多い人には控除対象を増やして、税負担を軽減する。

◇

厚生労働省は 25 日の政府税調の会合で、配偶者控除と成年扶養控除の見直しを提案した。 いずれも控除を縮小することで、税収入を増やし、子ども手当の積み増し財源にあてたい考えだ。 配偶者控除は、年収が 103 万円以下の配偶者がいる世帯主について、納税者の所得から原則 38 万円を差し引くことができる制度。 厚労省は具体案は示していないが、政府税調は、年間所得 1 千万円(年収約 1,230 万円)を超える世帯主には、控除をなくすことを検討している。

23 - 69 歳の扶養親族を対象にした「成年扶養控除」についても、政府税調は「成人したら働くことが基本」との考え方から、見直し方針を示した。 現行では、扶養家族 1 人につき 38 万円を控除できるが、年間所得 400 万円(年収約 568 万円)を超える世帯は対象外とする方向だ。

おもに大学を卒業しても定職に就かない世代を税優遇から外すことを想定。 ただ、障害者や要介護者などは世帯主の年収に関係なく控除を継続する。 520 万人の対象者のうち約 140 万人が控除を受けられなくなる見通し。 退職金の優遇も見直す。 退職金にかかる税金は、勤続年数に応じて増える退職所得控除を差し引いた金額のさらに「半額」が課税対象で、給料よりも税制面で優遇されている。 在任期間が短い会社役員は税優遇を縮小する方向だ。

地方税収を増やすため、住民税分について生命保険料控除と地震保険料控除を廃止する。 現在、両控除により累計 5 千万人が平均年 5 千円程度の減税の恩恵を受けている。 (伊藤裕香子、asahi = 11-26-10)

年末年始、全国的に大荒れ予報 九州・四国で積雪も

気象庁は 28 日、年末年始(29 日 - 1 月 4 日)の天気予報を発表した。 30 日から 1 月 2 日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、この冬一番の寒気が流れ込む。 全国的に日本海側を中心に風雪が強まり、海上の波も高くなるなど大荒れとなる。 九州や四国の平地でも雪が積もる恐れがあるといい、帰省、U ターンラッシュにも影響が出そうだ。

高い山では 30 日以降、全国的に吹雪となる見通し。 雪の多いところでは雪崩の恐れもあり、同庁は注意を呼びかけている。 期間中の気温は、北日本で平年よりも高めの傾向。 東日本から沖縄・奄美にかけては低くなる日が多く、31 日には福岡市や那覇市では平年を 6 - 7 度下回る見通し。

太平洋側も雲が広がりやすいが、1 日から 3 日にかけて、関東甲信や東海の平地は晴れる日がある。 元日の朝は、太平洋側を中心に関東の平地や九州の一部などで晴れるところもありそうだ。 (asahi = 12-28-10)

ファミマ T カード一部使用停止 米で千人分不正使用か

伊藤忠商事やファミリーマートなどが出資するクレジットカード会社「ファミマクレジット(東京都豊島区)」は、同社の「ファミマ T カードクレジット」の一部利用者について、24 日から利用を休止したと発表した。 買い物、現金の借り入れ、インターネットショッピングでの利用ができない。 約 1 千人のカードが米国で不正使用された可能性があるという。

同社によると、このカードは国内の約 190 万人に発行している。 ファミリーマートで買い物をすると、ポイントがついたり割引を受けられたりするカードで、クレジットカードの機能が付いている。 24 日までに、利用者約 1 千人から身に覚えのない請求があったなどと問い合わせが相次ぎ、同社で調べたところ、米国内で買い物に不正に使われるなどしていたという。

同社はカード番号が偽造されたり盗まれたりした可能性があるとみて、不正使用されたカードの番号に近い数字など一部のカードを利用休止の対象にした。 不正使用されたカードの利用者には再発行などの対応をとっているという。 同社幹部は朝日新聞の取材に、「出来るだけ早期に原因を究明し、利用を再開できるようにしたい」と話した。 問い合わせはファミマ T カードサービスデスク (0120・230・553) へ。 (asahi = 12-26-10)

10 万円の宝石「1,700 円で」 訪問買い取り相談 4 倍

国民生活センターは 21 日、訪問販売ならぬ「訪問買い取り」を巡る消費者トラブルが、昨年の約 4 倍に急増していると発表した。 家に来た業者が宝石類を安く買いたたき、強引に奪い去っていくのが手口。 クーリングオフなどを定める特定商取引法は訪問販売の規制で、買い取りには適用されないため、返品を求めてもほとんど回復できないのが実情という。

全国の消費生活センターへの訪問買い取りの相談は、2009 年度の 137 件に対し、10 年度は 11 月末で 538 件と急増。 約 7 割が 60 歳以上で、昼間自宅にいる高齢者が狙われている。

「不用な着物を買い取る」と、業者から電話を受けた兵庫県の 70 歳代の女性は、家に来てもらったところ、業者は「貴金属の鑑定もしてあげる」と言い、女性が身につけていた母親の形見の指輪を無理やり外しにかかったという。 ほかのものも見せるよう脅され、合計 10 万円ほどした宝石類 3 点を見せた。 すると業者は 1,700 円で買い取ると一方的に決め、代金を渡されたという。

「『不用な貴金属はないか』と訪問してきた業者に母親の形見の指輪を見せたところ、あっという間に 1 万円を置いて持ち帰ってしまい、業者の名前すらわからない(北海道の 50 歳代女性)」といった相談も多いという。

貴金属などの買い取りについて定めた法律に古物営業法があるが、特定商取引法と違い、業者は会社名や名前を消費者に名乗ったり、クーリングオフに応じたりする必要はない。 法律の抜け穴をついた手口で、同センターは「買い取ってもらうつもりがなければ絶対に応じず、脅されるなどした場合は警察に連絡してほしい」と呼びかけている。 (小林未来、asahi = 12-22-10)

無煙たばこの販売、1 月から全国に拡大 JT

日本たばこ産業 (JT) は、火を使わず煙が出ないたばこ「ゼロスタイル・ミント」を来年 1 月上旬、全国で発売する。 現在、東京都と神奈川県で販売しているが、需要が大きいとして、ほかの地域の約 4 千店でも扱う。

専用カートリッジをパイプ状の本体に差し込んで吸う「かぎたばこ」で、価格は本体 1 本とカートリッジ 2 本入りで税込み 410 円。 5 月に東京都で売り出したところ、喫煙場所が広がるとして人気を集め、一時品薄になった。 販売地域の拡大に合わせ、生産能力を月産 100 万個から 120 万個に引き上げる。

ただ、煙は出なくても口腔(こうくう)がんなどの要因になり、禁煙推進団体は通常の紙巻きたばこと同様、喫煙場所の制限を求めている。 (多田敏男、asahi = 12-22-10)

家電エコポイント発行総額 4 千億円 半減前駆け込み需要

経済産業省は 14 日、家電エコポイントの 11 月の利用状況を発表した。 付与ポイントが半減する前の駆け込み需要で、申請件数は前月より 40 万件増え 343 万件になった。

この結果、11 月末時点の発行ポイント総額は 4 千億円に達し、家電エコポイント予算の 58% を消化したことになる。 残りは 2,930 億円で、予算が底を突けば、家電エコポイントは来年 3 月 31 日を待たず打ち切られる。 大畠章宏経済産業相は 14 日の記者会見で「現段階では(予算が)十分足りるのではないかと思っている」との見方を示した。

11 月に発行したポイントを対象商品別にみると、薄型テレビは前月比 129 億円増の 365 億円、冷蔵庫は 5 億円増の 45 億円、エアコンは 9 億円減の 55 億円だった。 (asahi = 12-14-10)

年末年始の海外旅行、羽田国際化で好調 中国は激減

JTB は 2 日、年末年始に 1 泊以上の旅行に出かける人の動向をまとめた。 海外旅行は羽田空港の本格的な国際化などを受けて前年を上回る見通し。 ただ、尖閣諸島問題で関係が悪化した中国は激減した。 国内旅行も、飛び石連休の活用で 4 年ぶりに増加するとみられる。 JTB が同社や航空会社の予約状況などをもとに、23 日から 1 月 3 日に出発する人の動向を推計した。

海外旅行に出かける人は 58 万 2 千人で前年に比べ 3.4% 増。 10 月の羽田空港国際化で香港やシンガポールなど主にアジア向けの便が増えたことや円高が続くことで、ほとんどの地域で前年を上回るとみられる。 ただ、9 月の中国漁船の衝突事件以降、落ち込みが続く中国旅行は前年に比べ 3 分の 2 に激減した。

国内旅行は 2,876 万人余りで前年比 0.6% 増。 年末年始の出発のピークは 12 月 30 日と 31 日だが、高速道路料金が上限 1 千円となる 12 月 23 日から 26 日にかけて 4 連休をとる人が増えるとみられる。 4 日に新青森まで全線開通する東北新幹線の効果について、JTB 広報室は「劇的には変わらないだろうが、普段は帰省しない人が利用する可能性は高い」とみている。 (永田工、asahi = 12-3-10)

◇ ◇ ◇

中国旅行ツアー予約、10 - 12 月は大幅減 大手 7 社

日本旅行業協会が 20 日発表した旅行大手 7 社の 10 - 12 月の海外ツアー予約状況によると、中国方面が前年同期と比べ、最大で 3 割近く減った。 尖閣諸島沖の漁船衝突事件による日中関係の悪化が影響しているとみられる。

10 月が 27.0% 減、11 月は 3.1% 減、12 月は 26.8% 減だった。 8 月の実績は 9.7% 減だったが、事件が発生した 9 月に 25.4% 減と急減。 年末にかけて減少が続いている。 同協会の担当者は「旅行者が中国から行き先を変えたり、様子を見るため旅行を延期したりしている」と分析する。 一方、ツアー全体では、10 月は 6.1% 減だが、11 月は 19.0% 増、12 月は 5.9% 増。 米国、韓国、台湾方面が 20% 以上増えた。 (asahi = 10-20-10)

健康食品、誇大広告の業者名公表へ 消費者の苦情絶えず

「誰でも必ず激ヤセ」、「医者に行かずともガンが治る!」といった誇大な表現を使った広告で健康食品を売っている業者に対し、消費者庁は 1 日、改善指導に従わない場合は、業者名を公表する方針を明らかにした。 健康食品をめぐる消費者トラブルが後を絶たないことから、健康増進法に基づいた行政処分を徹底する。

消費者庁は今年 6 - 8 月にインターネット上の健康食品の広告について実態調査をし、誇大広告などを出している約 300 業者に「消費者を誤認させる恐れがある」として改善を求めた。 12 月から改善をしたかどうかの確認作業を進め、改善に応じない業者には、健康増進法に基づく勧告・業者名公表を検討する。

健康増進法は 2003 年の改正で、健康に絡む効果について虚偽・誇大な広告を禁じたが、これまで厚生労働省や消費者庁の人手不足などもあって、勧告などの行政処分を発動していなかった。

国民生活センターによると、2009 年度は全国で約 1 万 3 千件の健康食品をめぐる苦情・相談が寄せられた。 04 - 08 年度も 1 万 5 千 - 1 万 7 千件で推移し、うち「消化器に障害が出た」、「皮膚に異常」など、実際に健康被害が出たとの申し出も 462 - 742 件寄せられた。 (asahi = 12-1-10)

キャベツ 9 割高、ダイコン 6 割高 … 秋冬野菜も低温で高値

野菜の小売価格が今月上旬現在、平年に比べ平均で約 5 割高いことが農林水産省の全国調査でわかった。 今年は春の低温に猛暑が続いて夏秋野菜が打撃を受けたが、10 月中旬以降の一転した低温で秋冬野菜の生育も悪いためだ。 農水省は、出荷量が例年より少なく、高値の状態が今後も続くとみている。

農水省は今月の第 2 週、全国のスーパーなど 470 店舗を訪問して調査。 ハクサイ、ニンジンなど主要 8 品目の小売価格は、平年比の 28 - 92% 高だった。 キャベツが 92% 高、ダイコンが 64% 高と、葉もの、根菜ともに高かった。 卸値では、東京都中央卸売市場で 17 日現在、指定 14 品目の平均で平年比 61% 高だ。 キャベツは平年の 368% と特に高い。 卸値が高いため、今月下旬以降の小売値も高いとみられる。

農水省によると、夏秋野菜の出荷が終わった一方で、秋冬野菜の生育と収穫作業が遅れているのが高値の原因。 冬場の野菜需要を押し上げる、鍋料理に使われる野菜でみると、ハクサイは長野産が終わったが、茨城では猛暑で植え付けが遅れ、秋の低温で生育が悪い。 ネギは青森産が猛暑で不作だったのに加え、秋の断続的な雨で埼玉産の生育と収穫作業が遅れている。 ダイコンは秋冬産地の千葉で、夏の高温で植え付けが遅れたのが響いている。

葉ものや根菜だけでなく、土ものも高いのが今年の特徴だ。 主産地の北海道が、猛暑と秋の日照不足のため、バレイショ、タマネギとも不作になっている。 農水省は 10 月、「出荷は全般的には 11 月中旬以降回復する見込み」としていた。 しかし 11 月の低温で「根菜、葉ものとも生育が遅れ、出荷は平年を下回ったまま推移する見込み」と修正した。

国産の不作を受け、中国産野菜の輸入量が増えている。 財務省貿易統計によると、今年 2 月以降 9 月まで、前年同月に比べて 108 - 137% で、常に上回っている。

天候不順の影響を受け続けて高値が続く状況に、小売業者の間では消費者の野菜買い控えへの懸念が広がっている。 実際、総務省の家計調査をみると、2 人以上の家庭の生鮮野菜の購入量は今年 4 月以降、平年以下が続いている。 一方で、モヤシやキノコ類など値段の変化が少ない野菜の売れ行きは良好という。 (大谷聡、asahi = 11-20-10)

黄砂、なんで今頃 東京都心でも観測、秋は初めて

東京や甲府、仙台、新潟など東日本の各地で 12 日、黄砂が観測された。 気象庁によると、東京都心で秋(9 - 11 月)に黄砂が観測されたのは記録が電子化された 1967 年以降で初めて。 12 月も含めると 28 年ぶり 2 回目という。

気象庁によると、黄砂は 12 日午前、西日本に飛来し、同午後 4 時に東京に達するなど、同 7 時までに 36 都府県で観測された。 9 - 10 日にかけて、日本から約 3 千キロ離れた中国北部のゴビ砂漠を低気圧が通過し砂塵(さじん)が発生。 偏西風に乗って日本に運ばれた。

黄砂は地表を雪や植物が覆わない 2 - 5 月、内陸部で発達した低気圧に乗って運ばれることが多い。 今回は、積雪直前の土壌が乾燥した時期に低気圧が通過したことが原因とみられるという。 気象研究所環境・応用気象研究部の三上正男部長は「珍しい飛来の背後には、気候変動や地表の変化が隠されている可能性もあり、注視する必要がある」と話す。 (asahi = 11-12-10)

太陽活動停滞で 0.7 度寒く 13 年以降にミニ氷河期?

太陽活動が停滞すると、北半球の平均気温が 0.7 度ほど下がることが東京大などの研究からわかった。 地球に降り注ぐ宇宙線を遮る太陽の磁場活動が弱まるためだという。 日本では梅雨の湿度が 1- 2 割高まり、降水量が増えることもわかった。 宇宙線の変化による地球の気候への影響が初めて確かめられた。 今週の米科学アカデミー紀要電子版に掲載される。

太陽活動は 2013 年をピークに数十年の停滞期を迎えることが予想されており、地球がミニ氷河期に入る可能性もあるという。 東京大大気海洋研究所と同大宇宙線研究所などが、奈良県の室生寺にあり、台風で倒れた樹齢 392 年の杉の年輪を解析。 17 - 18 世紀に太陽の活動が極めて弱まった時期の炭素の量などから、当時の宇宙線の量を調べた。

この時期は平均して宇宙線の量が 1 - 2 割増え、北半球の気温は 0.5 度下がっていた。 太陽活動が特に弱かった年は宇宙線が 3 - 5 割増え気温は 0.7 度下がっていた。 宇宙線が地球の大気と反応して雲が生じやすくなったり、オゾンができたりするためと考えられるという。 東大宇宙線研の宮原ひろ子特任助教は「解析を進め、気候予測に役立てたい」と語った。 (東山正宜、asahi = 11-9-10)

院病民市? バックミラーで見ると … 救急車に鏡文字

「院病民市立市山岡?」 しかも、字が左右ひっくり返っている? 車のバックミラーで見ると、「正解」が分かります - -。 岡山市立市民病院(岡山市北区)が、救急車のボンネットに表示する病院名を「鏡文字」にして走らせている。 緊急走行の際、道路を空けてもらいやすいようにと採用した。 車を運転中にサイレンを聞いてバックミラーを見れば、後ろから来る救急車を一目で確認できる。

同病院によると、救急車の鏡文字は欧米では一般的。 国内でも徐々に浸透しており、車の更新に合わせ採用した。 県内では、玉野市消防本部が 2000 年から採用し、救急車 5 台に「AMBULANCE(救急車)」の鏡文字を使っている。 「デザイン的にもインパクトがある。 漢字も考えたが、対向車から見ると理解されにくいかもしれず、英語を選んだ。」と同本部。 車庫前に駐車していると、道行く人から、「これ何?」と尋ねられることもあるという。 (塩野浩子、asahi = 11-9-10)

日本橋の老舗、にぎわい再生へ挑む 若者向け新店や実演

日本橋(東京都中央区)の再生に向け、江戸時代創業の老舗(しにせ)が挑戦を始めた。 かつお節の「にんべん」はだしを売り物にした飲食店を開き、刃物の「木屋」は研ぎを実演する。 老舗の後継者たちは「若者や外国人に足を運んでもらい、にぎわいを取り戻したい」と願う。

「だしの利いたけんちん汁はいかがですか。」 東京メトロ三越前駅と直結する地に 28 日開業する商業施設「コレド室町」。 1 階の店舗で、1699 (元禄 12)年創業のにんべんの社員が接客の練習に懸命だ。 創業 311 年にして初めて飲食店を手がける。

かつお節一筋の同社だが、本店を訪れる客は高齢者に偏っていた。 総合企画部次長の杉井剛さん (55) は「健康志向の若い女性がターゲット」。 メニューは、削りたてのかつお節をかけたご飯やだしをきかせた汁物。 気軽に入れるバーのようにと、店名は「日本橋だし場(バー)」にした。

にんべんの隣に本店を移す木屋も 1792 (寛政 4)年の創業。 入ってすぐの場所に、熟練社員が刃物の研ぎ方を実演するスペースを設けた。 昨年 8 月に 9 代目になった社長の加藤欣也さん (55) は、「この店で、道具を大事にする日本の伝統文化を伝えていく」と意気込む。

今は少ない海外からの観光客にも期待する。 社員の中山英俊さん (39) は、根付け師と組んだ作品がフランスやロシアで紹介されるなど、ナイフアーティストとして海外でも知られる。 本店で作品を展示即売するとともに、中山さんが定期的に接客して「日本の刃物」を広める計画だ。

老舗が動き出したのは、日本橋の低迷が背景にある。 バブル景気に沸いた後は客が減り、1999 年には大手百貨店「東急百貨店日本橋店」が閉店。 銀座や丸の内にブランド店や格安店が進出したのと対照的だ。 三越前駅一帯の「日本橋室町東地区」では約 1 万 1,900 平方メートルの再開発計画が進行中。 にんべん、木屋の本店も対象区域に入り、コレド室町に一時移転することになった。 両社とも、再開発が終わる 2014 年には、元の場所に本店を建て直すという。

日本橋の現在の橋は来年が架橋 100 周年。 国が補修工事を進めている。 地元では、橋を生かした街づくりの検討が進み、橋をまたぐ首都高速道路の移転を求める声も強い。 再開発を進める三井不動産の岩沙弘道社長 (68) は「首都高は建設後 50 年近くたち、撤去や移転は現実的な話になった。 日本橋は三井の発祥地でもあり、街の再生に向け、地域や行政と取り組んでいく」と話している。 (小林誠一、asahi = 10-28-10)

セブン銀行に「倍速 ATM」 数える速度 2 倍、電力半分

セブン銀行は、全国のセブン-イレブンなどに置く現金自動出入機 (ATM) の新型機を発表した。 11 月から導入を始め、2015 年度上期までに全国の約 1 万 5 千台をすべて入れ替える予定だ。

NEC との共同開発。 お札を数える速度を 2 倍に上げ、次の取引までの準備時間を従来の 3 割に縮めて、混雑時の待ち時間を短くする。 操作画面の位置は、現世代機より低く、奥行きも増して周りから手続きを見えづらくした。 消費電力は半減。 中に詰められるお札の量を増やして現金を運ぶ回数も減らす。 全台入れ替え時には、年数億円の経費削減効果を見込めるという。 (asahi = 10-20-10)