難聴起こすウイルス、新生児 300 人に 1 人感染 厚労省

胎児の時に感染すると難聴や脳に障害が起きる危険性のある「サイトメガロウイルス」に、新生児 300 人に 1 人の割合で感染していることがわかった。 厚生労働省の研究班が新生児 2 万人以上を対象に国内初の大規模な調査をした。 抗体のない妊婦が感染すると胎児に感染することがある。 通常は幼児期に感染し抗体があるが、最近は抗体のない妊婦が 3 人に 1 人程度と増えている。 胎児の感染も増加する可能性がある。

研究班は全国 25 施設で生まれた新生児 2 万 1,272 人(2010 年 7 月末時点)を調査。 尿を採取してウイルスの有無を検査し、66 人が陽性と判明した。 幼児期に感染しても症状が出ず、胎内感染でも多くは発症しないが、うち 15 人に難聴や脳の発達異常など典型的な症状が見られた。

今回の調査で陽性だった新生児のうち 47 人を調べたところ、31 人は上に兄か姉がいて多くから同じウイルス株が見つかった。 自然に感染した上の子から、妊娠中の母親が初感染し、それが胎児に感染したと推測されるという。 この抗体を持っている妊婦の割合は年々低下している。 1986 年の国内での調査報告では 96% が抗体を持っていたが、今回調査した妊婦 4,306 人のうち、確実に抗体があるのは 66% だった。 衛生環境の改善などで幼児期の感染が減ったためとみられる。

研究班は先天性感染児への治療ガイドラインも検討。 抗ウイルス薬を 6 週間投与することで改善する例もあり、難聴も早期に発見し補聴器をつけることで言語発達への影響を少なくできるという。 研究班代表の古谷野伸・旭川医科大講師は、感染したばかりの乳幼児の尿や唾液(だえき)にはウイルスが多く含まれているため、妊婦はおむつを取りかえた後には手洗いし、口移しやキスなどを避けるよう呼びかけている。

サイトメガロウイルスは、同様に胎児に母子感染症を起こす風疹などとは違い、感染しても妊婦にはっきりした症状がないため気づきにくい。 古谷野さんは「これまで難聴などの障害があっても原因がわからず、遺伝的な病気と悩んでいた家族もいたが、サイトメガロウイルスが原因の場合も多い」と指摘する。 (香取啓介、asahi = 11-2-10)

B 型肝炎検査薬、厚労省が初承認 遺伝子タイプを判定

国内の患者・感染者が 100 万人を超えるとされる B 型肝炎で、ウイルスの遺伝子タイプを判定する検査薬が初めて厚生労働省の製造販売承認を受けた。 年内にも医療関係機関向けに販売が始まる。 タイプごとに症状や治療効果に違いがあるが、国が承認する検査薬はなかった。 患者に最適の治療法選びに役立つと期待される。

メーカーは特殊免疫研究所(本社・東京)。この検査薬では、患者の血液から B 型肝炎の四つのタイプを判定できる。 4 タイプは、がんになりやすい年齢や治療方法、治療薬の効果にも違いがある。

これまで検査薬は研究用しかなく、医師の診断用には使えなかった。 一方、厚労省研究班の治療指針では「タイプを測定して治療法を決定することが望ましい」とされ、ちぐはぐな状態だった。 診療現場では検査薬が使えないため、一般的な治療を重ねるしかなかった。 今後、公的医療保険の適用を申請する予定。

国立国際医療研究センター国府台病院の溝上雅史肝炎・免疫研究センター長は「承認は専門家の間で待ち望まれていた」という。 (編集委員・浅井文和、asahi = 10-29-10)

肺がん治療、9 割に効果 がん化阻害する新薬へ期待

がんでは最多の年間 7 万人が国内で亡くなる肺がんの治療に、有望な新薬が生まれそうだ。 がんの原因となる遺伝子の働きを妨げる薬を飲んだ 6 割近くの患者の腫瘍(しゅよう)が小さくなったことが、治療薬の承認に向けた米韓豪での臨床試験(治験)で確かめられた。 大きさが変わらなかった例も加えると 9 割に効果があった。 試験には日本人の患者も参加した。

この遺伝子は間野(まの)博行自治医大教授(東大特任教授)が発見した EML4-ALK。 試験では、この遺伝子を持つ 82 人の患者を対象に 1 日 2 回、がん化を促す酵素の働きを抑える「ALK 阻害剤」という薬を飲んでもらった。 その結果、57% の患者の腫瘍が消えるか小さくなった。 33% は腫瘍の大きさが変わらず安定していた。 副作用の多くは軽い吐き気や下痢。 治験は昨年末から、日本でも行われている。

間野教授によると、この遺伝子を持つのは肺がん患者全体の約 5% だが、50 歳以下の若年層に限ると、患者の 3 人に 1 人はこの遺伝子を持っている。 たばこを吸わない人に多いのも特徴という。 間野教授は、治療を始めてから 6 カ月後に、阻害剤が効かなくなった患者のがん細胞の遺伝子を解析し、薬剤耐性の原因とみられる変異を 2 カ所見つけた。

間野教授は「今回の発見で、薬に耐性ができた患者向けの薬の開発もスタートできる」と話す。 成果は 28 日付の米医学誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンで発表された。 (岡崎明子、asahi = 10-28-10)

赤ちゃんのミルクアレルギー増加 治療用ミルクで回復

体に合わないミルクを飲むことで、赤ちゃんが血便や嘔吐(おうと)などの症状を起こす「新生児・乳児消化管アレルギー」が増加し、少なくとも 500 人に 1 人の割合で、毎年全国で 2 千人以上が発症している可能性のあることが、厚生労働省研究班の調査で分かった。 まれに重症になる危険はあるが、アレルギー用の市販ミルクで治療できる。 研究班は診療指針を作って公開、異常があれば、医師への受診を呼びかけている。

このアレルギーの半数は生後 1 - 7 日で起こる。 症状は嘔吐や下痢、血便が中心で、多くはミルクの中のたんぱく質に反応して起こるようだ。 原因は牛乳から作ったミルクが 4 割、母乳と人工乳との混合も 4 割、母乳だけも 1 割以上あった。 食後まもなく、じんましんや呼吸困難になることで知られる食物アレルギーと違い、食後数時間でじわじわ症状が出るのが特徴。 体重が増えなくなることが多い。

治療では、アレルギーの原因となるたんぱく質を分解したミルクなどに切り替えれば、7 - 8 割が回復する。 これらは、じんましんなどを起こすミルクアレルギー用に、粉末で 850 グラム 3 千円程度で一般に広く売られている。 このミルクで治らない赤ちゃんには、たんぱく質をさらに細かくした特殊なミルクを使えば、大半は治療できるという。 これは医師が処方するほか、340 グラム 3 千円ほどで市販もされている。

日本小児科学会など関連学会での報告例は、1980 年代 - 95 年ごろは年に 0 - 5 例程度だったが、2000 年ごろから、10 - 60 例ほどに増加。 03 年に埼玉で死亡例、08 年には愛知で腸が壊死(えし)した重症例が報告された。

研究班(主任研究者 = 国立成育医療研究センターの野村伊知郎医師)は東京都内すべての産科、小児科、総合病院、計約 1,085 施設にアンケート(回答率約 47%)したところ、08 年 9 月 - 09 年 8 月に 103 例の発症例が確認された。 この数字をもとに出生数から試算すると、発症率は 0.21% で、全国では毎年生まれる赤ちゃん約 100 万人のうち、2 千人以上が発症している可能性のあることがわかった。

急患患者の受診が多い大学病院などの回答が少なく、実際の発症率はさらに高い恐れがあるという。 原因は不明だが、子どもに重症のアトピー性皮膚炎などのアレルギーも増えていることから、研究班は発症者の実数が増えているとみている。

研究班は、治療に役立てるため、診断治療指針も作成した。 赤ちゃんが、▽ 嘔吐や下痢、血便などの症状を起こし、体重が増えない、▽ 検査で感染症や潰瘍(かいよう)性大腸炎など、他の病気ではないことを確認、▽ 医師が経過を見ながらミルクを換えて症状が改善、など診断の手順を示した。 ホームページ(http://www.fpies.jp/)に指針を掲載、病院からは診断例の報告を募っている。

野村医師は「すぐに命にかかわることは少なく、勝手に母乳をやめたり、素人考えでアレルギー用のミルクを使ったりすると、栄養不足などから発育不良になりかねない。 適切に診断、治療すれば大丈夫なので、まずは医師に相談して欲しい。」と話す。 (小坪遊、asahi = 10-27-10)

膨張剤のアルミ、幼児ご用心 ホットケーキ 1 枚で基準超

ホットケーキやパウンドケーキを週に 1 個食べるだけで、幼児ではアルミニウムの取りすぎになってしまう場合があることが東京都健康安全研究センターの調べでわかった。 アルミを含む膨らし粉(ベーキングパウダー)が原因らしい。 神経系などに影響を与える可能性があり、摂取量を減らす対策が必要としている。

同センターの植松洋子食品添加物研究科長らは、市販されているホットケーキミックス粉 6 種、クッキー、ドーナツなどの焼き菓子 57 種など 107 の製品を検査。 ミックス粉 3 種、焼き菓子 27 種からアルミを検出した。 これらの製品は、膨張剤やベーキングパウダー使用と表示があった。

ミックス粉では 1 グラムあたり最大 0.53 ミリグラム、焼き菓子ではパウンドケーキやスコーンで最大 0.37 ミリグラムだった。 この場合、ホットケーキ 1 枚(粉で約 50 グラム)にアルミ約 27 ミリグラム、パウンドケーキ一切れ(約 50 グラム)で同約 19 ミリグラム含まれる計算になる。

世界保健機関 (WHO) などが定める 1 週間の暫定耐容摂取量 (PTWI) は、体重 1 キロ当たり 1 ミリグラム。 体重 16 キロの幼児では 16 ミリグラムになり、ホットケーキ 1 枚で 1.7 倍になる。 ただし似たような製品でも含有量に大きな差があり、検出されないものもあった。 使っている膨張剤の成分の違いによるらしい。

アルミの人間への影響はまだわかっていない。 動物実験では生殖器や発達中の神経に変化が現れるなどの影響が出ている。 WHO などは 2006 年に、これまでの想定より少ない量で影響が生じるかもしれないという調査結果に基づき、PTWI を 7 ミリグラムから現行の 1 ミリグラムに引き下げている。

アルミは食品衛生法で食品添加物として認められている。 国内では、水道水で 1 リットル中 0.2 ミリグラム以下とする基準があるが、食品にはない。 食品安全委員会が今年 3 月から、審議するためのデータ集めをしている。 膨張剤の成分や、アルミ含有量の表示は義務づけられていない。 しかし最近は「アルミフリー(不使用)」と明記した膨張剤やミックス粉も販売されており、通販や自然食品を扱う店などで買える。

健康安全研究センターは「表示の見直しが、摂取量を減らすには有効」としている。 (鍛治信太郎、asahi = 10-26-10)

ロボットが、次の行動優しく助言 認知症高齢者用に開発

《佐藤さーん、今日はデイサービスに行くんだよね。 そろそろお迎えが来るころだから、トイレに行ったらどうかなあ。》 言葉の主は、身長 38.5 センチの生活支援ロボット。 軽い認知症がある高齢者のサポートを目指し、国立障害者リハビリテーションセンターを中心とした研究グループが開発した。

薬を飲む時間や玄関の呼び鈴が鳴ったとき、外出予定があって準備が必要なときなどに、NEC 製のコミュニケーションロボット「PaPeRo (パペロ)」が、やるべきことを音声で案内し、行動を促す。 特にひとり暮らしの人の手助けを意識したものだ。

ロボットは、まず利用者の名前を呼びかけて注意を喚起し、事前のプログラムに沿って行動を促す提案をする。 利用者から反応がない時は「わかったかな?」と再確認したり、提案を繰り返したり。 利用者が「わかったよ」などと答えると、「よろしくね」と伝えて対話が終わる。

有料老人ホームで軽い認知症がある 79 - 97 歳の女性 5 人に使ってもらったところ、「ボク (PaPeRo) が言ってくれたから、トイレに行ってくるね」など、行動が促されるケースが大半だったという。 同センターでは 5 年後をめどに普及を図りたいとしている。 (友野賀世、asahi = 10-25-10)

血圧・血糖が両方「ちょい悪」だと … 循環器系リスク 2 倍

健康ではないけれど「病気」と診断されるほどでもない、ちょっとだけ高い血圧や血糖値でも、油断できない。 「ちょい悪」が両方重なると、脳卒中や心筋梗塞(こうそく)などを起こす危険度(リスク)が 2 倍に高まることが分かった。 国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)と同市医師会などが調べた。

1989 年に 30 - 79 歳の吹田市住民から無作為に選んだ男女 5,321 人を 2005 年末まで追跡調査した。 その結果、循環器病と総称される脳卒中と心筋梗塞を起こした人は 364 人いた。

血圧は、日本高血圧学会のガイドラインに従って、(1) 健康な「至適(収縮期 120 / 拡張期 80 未満)」、(2) 至適よりやや高い「正常(130 / 85 未満)」、(3) 正常より病的な状態に近い「正常高値(140 / 90 未満)」、(4) 治療が必要な「高血圧(それ以上)」に分類。 (2)、(3) が「ちょい悪」に当たる。

血糖値、血圧ともに健康な人がこれらの循環器病にかかる危険度を 1 としたとき、空腹時の血糖値が少し高い (100 - 125mg/dl) 人は、血圧が「ちょい悪」に相当する「正常」血圧でも危険度が 2 倍になった。 血糖値が正常値 100mg/dl 未満の人でも、血圧が (3) の「正常高値」なら危険度が 1.8 倍になった。 糖尿病の人は血圧にかかわらず 4 - 5 倍と高かった。 また、循環器病の 9.4% は「ちょい悪」血糖・血圧を健康化すれば防ぎ得ることも分かった。

データを解析した国立循環器病研究センターの小久保喜弘・予防健診部医長によると、成人の 1 割が血糖と血圧両方の「ちょい悪」を兼ねていると推計される。 「病気未満の血糖・血圧には自覚症状はありません。 健診などで指摘されたら『まだ大丈夫』と思わず、ぜひ生活習慣を見直して下さい」と呼びかける。 (編集委員・中村通子、asahi = 10-16-10)

ES 細胞、初の臨床試験開始 米で脊髄損傷の患者に

【ウエストラフィエット(米インディアナ州) = 勝田敏彦】 米国のバイオベンチャー、ジェロン(本社・カリフォルニア州)は 11 日、さまざまな組織の細胞になるヒト胚(はい)性幹 (ES) 細胞を使い、脊髄(せきずい)損傷の患者の治療を行う臨床試験(治験)を始めた、と発表した。 世界初の ES 細胞の医療応用とみられる。

同社によると、患者はジョージア州アトランタの施設で 8 日、脳や脊髄の神経細胞を保護する役目を持つ細胞を脊髄に注入される治療を受けた。 この細胞は、ヒト ES 細胞から育てたものだ。 この治療法は、脊髄の損傷が起きてから 2 週間以内の患者が対象で、同社は約 10 人の患者を対象に細胞の注入を 1 回だけ行い、安全性確認を確認する。 同社は 2008 年、米食品医薬品局 (FDA) に治験の実施を申請していた。

交通事故などで起きる脊髄損傷は、糖尿病やパーキンソン病などと並び ES 細胞を使う再生医療の大きな目標の一つ。 米国の別のベンチャー企業も昨年、失明の恐れがある目の病気「黄班(おうはん)変性」の患者の治療の治験を FDA に申請している。 京都大学の山中伸弥教授が開発し、ES 細胞と同様に、さまざまな組織に成り得る新型万能細胞(iPS 細胞)の治験はまだ実施されていない。 (asahi = 10-12-10)

糖尿病の新治療薬で 2 人死亡 使用上の注意改訂を指示

今年 6 月に販売が始まった糖尿病治療薬「リラグルチド(販売名・ビクトーザ)」について、薬の作用する仕組みを考慮せずに使うケースが続き、2 人が死亡していたとして、厚生労働省は 12 日、製薬メーカーに対し、使用上の注意の改訂と、医療機関に注意を呼びかける安全性情報の配布などを指示した。

厚労省によると、7 日までに、ビクトーザを使用している糖尿病患者のうち、4 人がインスリン不足で嘔吐(おうと)したり、呼吸が速くなったりする「糖尿病性ケトアシドーシス」になり、うち 2 人が死亡。 高血糖も 16 人報告された。 ビクトーザは体内のインスリン分泌を促す作用があるが、インスリンの代替薬ではないため、患者への使用には注意が必要とされていた。 同薬品の使用患者数は約 9 千人。 (asahi = 10-12-10)

新型耐性菌 NDM1、国内患者で初感染か さいたま市

厚生労働省は 4 日、主な抗生剤がきかない多剤耐性遺伝子「NDM1」をもつ肺炎桿菌(かんきん)が、さいたま市のさいたま市民医療センターの 90 代の女性患者から見つかったと発表した。 多くの感染報告があるインドやパキスタンへ渡航・治療歴などがない患者からの検出は初めてとみられる。

厚労省や同センターによると、患者は現在も入院しているが、症状は軽くなっているという。 ほかの入院患者からは同じ菌は検出されていない。 検出されたのは同センターに 8 月下旬に肺炎で入院した患者。 厚労省の通知を受け、同センターから提供を受けた国立感染症研究所が調べていた。 この遺伝子をもつ耐性菌については、インドから帰国した栃木県内に入院していた患者から 9 月上旬に見つかっていた。 (asahi = 10-4-10)

◇ ◇ ◇

新型耐性菌、国内初検出 インドから帰国の患者 栃木

抗生剤で治療しにくい新型の耐性菌が、インドから帰国し栃木県内の病院に入院していた患者から、検出されていたことがわかった。 インドやパキスタンから欧州などに広がっている「NDM1」と呼ばれる遺伝子をもつ耐性菌だ。 国内で確認されたのは初めて。

厚生労働省によると、独協医科大学病院(栃木県壬生町)は、事務連絡を受け、過去の事例について調べたところ、感染が疑われる事例があったため、9 月初旬に国立感染症研究所に報告したという。

厚労省や同病院などによると、見つかったのは昨年 5 月、独協医大病院に入院していた日本人の 50 歳代の男性患者。 男性は回復し、退院した。 ほかの患者には感染していなかった。 発熱などの症状が現れたため、検査したところ、NDM1 の遺伝子を持つ病原性大腸菌が見つかったという。

厚労省の担当者は「病院からは直接報告は受けていないが、研究者からの情報提供で把握している。 早急に情報収集し、今後の対応を検討したい。」としている。 新型の耐性菌について、インドやパキスタンから英国など欧州に広がっていることが今夏報告された。 英医学誌によると、この菌は、インド・パキスタンから計 143 例、英国でも 37 例が見つかったという。

このため厚労省は 8 月 18 日、都道府県を通じ全国の医療機関に対し、国内での感染事例があった際には、国立感染症研究所への報告を求める事務連絡を出した。 (asahi = 9-6-10)

乳がん「切らずに治す」は限定的に 乳癌学会が警鐘

乳がんを「切らずに治せる」と広まっている「ラジオ波」でがんを焼く手術について、日本乳癌(にゅうがん)学会は「がんが取りきれない恐れがあり、長期的な成績もわからない」として、対象患者を限定するなど、研究段階の治療である臨床試験として実施するよう会員に通知した。 通知に強制力はないが、悪質例は対応を検討するという。

この療法は「ラジオ波熱凝固療法」と呼ばれる。 7 - 8 年前から広がっているが、公的医療保険は適用されていない。 直径数ミリの針を乳輪付近から刺し、高周波電流を流して患部を熱してがんを焼く。 治療は通常 30 分以内で済み、日帰り手術が可能だ。

しかし現在の早期乳がんの標準治療は切除手術。 ラジオ波だと、切ったがんの周囲の細胞を調べ、取りきれたかどうかの確認検査ができない。 ラジオ波手術後、再発した患者を診た会員からの指摘が相次ぎ、日本乳癌学会は今年、一定の治療水準にある認定施設 831 カ所にアンケートした。 その結果 29 カ所で約 1 千人が治療を受けていた。 うち 9 カ所は臨床試験以外の自由診療で行っていた。

国立がん研究センター中央病院など 5 施設は臨床試験として、乳がんの大きさが 3 センチ以下の患者にラジオ波手術をした。 その結果、38 人中 6 人に取り残しが確認され、今年度から対象を 1 センチ以下のがんの患者に絞り、定期的に再発の確認などをしている。

一方、症例数が約 600 人と最も多い東京都内のクリニックでは 32 万円の自由診療で、希望があれば腫瘍(しゅよう)が 3 センチ以上でも手術している。 「臨床試験だと症例が限られ、今後も自由診療で続ける」という。 再発率は通常の手術と同じ 5 - 10% 程度というが、2 割近い患者については術後の経過が把握できていない。

ラジオ波手術後、再発した患者を診た東京都の虎の門病院乳腺・内分泌外科の三浦大周部長は「手術後は超音波検査など画像で確認するしかなく、再発の発見が遅れる可能性がある」と指摘。 学会には「再発し、今度は無料にすると言われ不信感から患者が転院してきた(大学病院)」などの例も会員から寄せられている。

乳がんの患者は年間約 5 万人に上り、年々増えている。 学会調査を担当した東北大の大内憲明教授は「がんが再発や進行した患者が他施設に駆け込むという報告が複数あり、看過できないと判断した」と話す。 (岡崎明子、asahi = 10-3-10)

多剤耐性アシネト、感染状況を定点監視へ 厚労省

帝京大病院の院内感染で問題となった多剤耐性の細菌アシネトバクターについて、厚生労働省は 1 日、感染症法で全国的な発生状況を継続的に監視する定点把握の対象とすることを決めた。 全国 470 の指定医療機関で感染して発症した患者が出た場合、国への報告が義務づけられる。 近く省令を改正し、年明けから実施する。 同日開かれた専門家による感染症分科会で了承された。

抗生物質が効かない多剤耐性菌はこれまで、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌、同耐性腸球菌、ペニシリン耐性肺炎球菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、薬剤耐性緑膿(りょくのう)菌の 5 種類のみが対象だった。 いずれも、「発生動向を調べ、国民や医療関係者に情報を提供し感染拡大を防ぐ」 5 類に位置づけられている。

多剤耐性アシネトバクターも 5 類に追加された。 国内で、すでに一定程度が検出されていることから、医療機関への負担が懸念される全数把握ではなく、指定医療機関で継続的に発生動向を把握する。 専門家から「今後、国内で院内感染例が増えることが予想される」との指摘があり、院内感染対策を強化することも確認された。 (北林晃治、asahi = 10-1-10)

◇ ◇ ◇

院内感染の疑いで 9 人死亡 帝京大病院、46 人感染確認

帝京大学医学部付属病院(東京都板橋区)は 3 日、複数の抗生剤が効きにくい多剤耐性の細菌アシネトバクターによる院内感染が起き、1 日までに 46 人が感染したと発表した。 ほぼ全員が血液や腎臓などに重い病気をもっていた。 27 人が亡くなり、このうち 9 人は感染と死亡との因果関係を否定できないという。 厚生労働省によると、この菌による院内感染では過去最大の規模になるという。

感染したほとんどの患者の菌は特徴が似ていることから、ほぼ院内感染によるものとみられる。 35 - 92 歳の男性 27 人、女性 19 人。 60 代以上が 7 割を超える。 血液や循環器に重い病気を患って免疫力が低下している人が多い。 病院の調査では、9 人のほか、12 人は持病などが原因で死亡。 残り 6 人は因果関係が不明だという。

病院の説明によると、4 月から 5 月に、内科系病棟で約 10 人の患者から菌が検出された。 病院は、感染者を個室で管理し、病棟を一時閉鎖。 部局をまたがるスタッフでつくる感染制御委員会も事態を把握し調査を始めた。 カルテや保管していた検体を調べ直したところ、昨年 8 月から今年 9 月までに 46 人がアシネトバクターに感染していたことがわかった。 患者が確認されたのは 11 カ所。

最初の死亡者は昨年 10 月。 感染源は特定できていないが、複数のルートがある可能性が認められるという。 感染患者のうち近くの医療機関に 2 人が転院。 菌を検出した 1 人には転院時に伝えたが、もう 1 人には伝えていなかった。 院内感染の事実は伏せていたという。

実は 2 月ごろ、院内で散発的に患者から菌が検出され、病院の感染制御部が「院内感染の可能性に注意を」という警告文書を出したという。 しかし、各部からは菌検出の報告はあがらず、病院は集団感染の疑いがあると認識しなかった。 一部の抗生剤は効いたため、担当医が報告をあげなかったことが、5 月以降の調査でわかった。

厚生労働省は都道府県に対し、多剤耐性アシネトバクターが病院内で発生した場合に報告を求める通知を昨年 1 月に出している。 しかし今回、報告は今月 2 日になってからだ。 報告の遅れについて森田茂穂院長は「当時は患者への治療に 100% 専念することを念頭に置いていた」と話した。

アシネトバクターの院内感染では、2008 年秋 - 09 年 1 月に福岡大病院(福岡市)で 26 人が感染し 4 人が死亡した例がある。 このときは、韓国で手術を受けた患者から菌が検出され、ここから感染が広がった可能性がある。 (熊井洋美、小坪遊、月舘彩子、asahi = 9-3-10)

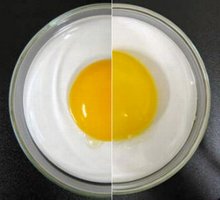

柿の皮、思わぬ効用 飼料に混ぜれば卵イキイキ

ニワトリの飼料に混ぜると、卵の鮮度が保たれ、味も落ちず、黄身の発色も良くなる。 そんな柿の皮の効用が、東海学院大学(岐阜県各務原市)の実験でわかった。 干し柿用の渋柿を生産している農家が処理に困っている皮を活用できないだろうか。 柿産地の岐阜県内で、地域の「ごみ」を「宝」に変えようと、取り組みが始まっている。

岐阜県は、全国的に栽培される甘柿「富有柿」の日本一の産地。渋柿も加えた生産農家は本巣市や大野町などに 3 千戸前後を数え、農林水産省などの統計によると、柿の収穫量でも全国 4 位(2005 年)にランクされる。 一方で「廃棄物」の処理が、農家の負担になっている側面もある。 渋柿を干し柿に加工する際に出る皮は年間約 33 トン。 形や大きさなどが規格外で出荷できない甘柿も同約 5 千トンにのぼり、多くは焼却や埋め立て処分されている。 その費用は農家側が賄う。

東海学院大学食健康学科のグループは 2008 年度、柿農家などと研究会を立ち上げ、これらを有効活用する研究を始めた。 規格外の甘柿の実は、アイスクリームやパイにして商品化するめどが立った。 問題は皮。 山沢和子教授(食品学)らは、粉末にしてニワトリに与えようと考えた。

ニワトリの餌はトウモロコシが主流。 ただ、近年は価格が上がり、飼料用米を混ぜて使う養鶏業者も増えている。 米の割合が増すと卵黄が白っぽくなるため、餌に色素などを混ぜて黄色に近づけることもある。 そこで山沢教授らは柿の皮の色に着目。 地元の養鶏場の協力で今年 1 - 4 月、(1) 柿の皮を含まない飼料、(2) 柿の皮を 3% 混ぜた飼料、(3) 同じく 5% 混ぜた飼料を、それぞれ 10 羽ずつのニワトリに食べさせ、産んだ卵の違いを調べた。

飼料を与えて 9 日目以降、(3) の卵黄の黄色が (1) )よりもやや濃くなった。 皮に含まれるカロテンが影響したとみられる。 さらに、卵白の盛り上がり具合で算出される指標で鮮度を比べてみても、産卵から 30 日後の (2) と (3) の卵は (1) よりも 3 割ほど高い値を示し、卵の劣化が少ないことがわかった。 卵をスクランブルエッグに調理し、学生ら 45 人が食べ、味の違いも調査。 なめらかさやフンワリ感は (1) よりも (3) が上回る結果が出た。

では、なぜ卵の鮮度が落ちなかったのか。 堀田康雄特任教授(分子生物学)は、赤ワインに含まれるポリフェノールの一種「レスベラトロール」が柿の皮に含まれている可能性を指摘する。 この成分は抗酸化作用などがあるとされるが、柿に含まれるのかはまだ解明されていない。 「『柿が赤くなると、医者が青くなる』と言われるように、ニワトリに対しても健康を向上させる効果があったのかもしれない」とみる。

山沢教授は「柿の皮に付加価値が確認できれば、これを混ぜた飼料用米で育つニワトリの卵を新規ブランド卵として商品化できるのではないか。 岐阜の特産品から出るごみを生かす技術を生み出し、地域の活性化につなげたい」と意気込む。 今後は皮の成分分析を進め、事業化の可能性を探っていく。 (舩越紘、asahi = 9-23-10)

致死率高い鳥インフル、人間に感染しやすい型に変異

人に感染すると 6 割近い致死率を示す高病原性鳥インフルエンザ (H5N1) が、インドネシアで豚に感染し、一部が人ののどや鼻の細胞に感染しやすいウイルスに変異したことがわかった。 解析した東京大医科学研究所の河岡義裕教授らの研究チームは、致死性の高い新型インフル出現に備え、豚インフルの監視の必要性を強調している。

河岡さんらはインドネシアのアイルランガ大と共同で、2005 年から 09 年にかけて 3 回、インドネシアの延べ 14 州で、無作為に選んだ 702 匹の豚の鼻汁や血液、ふんなどを調べた。

05 - 07 年に調べた豚の 7.4% から高病原性鳥インフルのウイルスが分離され、分析すると、どの豚も近隣の鶏で流行した鳥インフルに感染していた。 詳細に調べた 39 のウイルスのうち、一つが人の鼻やのどの細胞にくっつきやすく変異していた。 08 - 09 年の調査では過去に感染していた形跡はあったが、ウイルスは分離されなかった。

これまで見つかった高病原性鳥インフルは人には感染しにくいが、人に感染しやすい高病原性の新たなインフルの出現が懸念されていた。 豚は鳥型インフルにもヒト型インフルにも感染するため、豚の体内で、人に感染しやすく変異したとみられる。

高病原性鳥インフルは、豚では症状を起こしにくく、感染した豚は無症状だったため、気づかないうちに広がった可能性がある。 河岡さんは「高病原性で人に感染しやすいウイルスが知らぬ間に広がる恐れがあり、症状がなくても豚のウイルス検査をきちんと実施すべきだ」と話す。 調査結果は米疾病対策センター (CDC) の専門誌「新興感染症」電子版で報告された。 (大岩ゆり、asahi = 9-1-10)

食事の前に水、コップ 2 杯で減量効果 米化学会で発表

【ワシントン = 勝田敏彦】 食事の前に水をコップ 2 杯飲むだけで、減量に効果があることが、米バージニア工科大のブレンダ・デービー博士らのチームの臨床試験でわかった。 水でやや満腹を感じ、カロリーが高い料理をあまり食べたくなくなるためで、手軽で安価にやせられるかもしれず注目されそうだ。

26 日までボストンで開かれた米化学会での発表によると、チームは 55 - 75 歳の 48 人を二つのグループに分け、一方のグループには 1 日 3 回の食事前にコップ 2 杯(約 470cc)の水を飲んでもらった。 両グループとも、食事制限による 12 週間の減量プログラムに参加。 終了後、食前に水を飲み続けたグループは 7 キロ減量したが、水を飲まなかったグループの減量は 5 キロだった。

これまでの研究で、中高年が食前に水をコップ 2 杯飲むと、食事によるエネルギー摂取が 75 - 90 キロカロリー減ることが知られていたが、チームは「水を飲む量を増やすと減量に効果があることが初めてはっきりした」としている。 チームによると、食前に飲むのは水でなくてもいいが、砂糖がかなり含まれるジュースなどは勧めていない。 また水の飲み過ぎで、まれに「水中毒」が起きることにも注意が必要、としている。 (asahi = 8-31-10)

タミフル効かぬ新型インフルウイルス、通常型並み感染力

抗ウイルス薬タミフルが効きにくくなった新型の豚インフルエンザウイルスが、通常の新型ウイルスと同様の感染力と病原性を持っていることが、東京大医科学研究所による動物実験でわかった。 今後、タミフル耐性ウイルスが主流になり、治療に制約が出る恐れも否定できない結果だ。 同研究所の河岡義裕教授らが 26 日、米科学誌プロス・パソジェンズ電子版に発表した。

新型インフルウイルスでは、変異してタミフル耐性になっても、感染力が落ちてあまり広まらないだろうと予測されていた。 河岡さんらは、患者から分離された通常の新型インフルウイルスと、タミフル耐性ウイルスをイタチの仲間フェレットに感染させた。 翌日、通気のいいカゴに入れた未感染のフェレットを隣に置き、11 日間、感染するか比較した。

その結果、どのウイルスも、隣のカゴのフェレットに広がった。 鼻汁中のウイルス量を分析すると、耐性ウイルスも通常と同程度の感染力があることがわかった。 フェレットを感染 6 日後に解剖したところ、耐性ウイルスを感染させた場合も、気管支や肺に炎症が起きており、病原性は通常ウイルスと同程度だった。

季節性インフル A ソ連型では、ほとんどのウイルスがタミフル耐性に置き換わっている。 タミフルが効きにくくなって、発熱期間が延びたなどの指摘が臨床の現場からは出ている。 河岡さんは「タミフルの使用基準をもっと慎重に検討すべきだろう」と話す。 (大岩ゆり、asahi = 8-28-10)

メタボ率は 14%、予備軍含め 4 人に 1 人 08 年度

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)対策として導入された特定健康診査(メタボ健診)で、2008 年度は 14.5% がメタボに該当していた。 予備群を含めると 4 人に 1 人の割合。 厚生労働省が 25 日に公表した。 メタボ健診は生活習慣病の予防策として 08 年度から始まった。 40 - 74 歳が対象で、健康保険組合など保険者が実施を義務づけられている。

初年度の対象者は計 5,191 万 9,920 人で、このうち受診したのは 2 千万人弱で、受診率 38.3%。 厚労省は 12 年度の受診率 7 割を目指しているが、大きく下回っている。 健康保険組合が最も高く 58%、市町村の国民健康保険は 31%、協会けんぽは 30% だった。 性別で見ると、メタボに該当した男性は 20.6% で、女性の 7.1% に比べて圧倒的に多い。 メタボ予備群の人は受診者の 12.4% だった。 (asahi = 8-26-10)

ホメオパシー 日本医師会・医学会、学術会議に賛同

日本学術会議(会長 = 金沢一郎東京大学名誉教授)が、通常の医療とは異なる民間療法「ホメオパシー」の科学的根拠を全面的に否定する会長談話を出したのを受け、日本医師会と日本医学会が 25 日、共同会見を開き、会員、学会員らに治療でこの療法を使わないよう、周知徹底していくことを表明した。

会見には、日本医師会の原中勝征会長と日本医学会の高久史麿会長が出席。 原中会長は「ホメオパシーが新興宗教のように広がった場合、非常に多くの問題が生じるだろうという危機感を持っている」と述べた。 高久会長は「科学的根拠はないということで一致した。 ホメオパシーに頼り、通常医療を受けずに亡くなった人がいるという被害が出ている」と指摘し、学術会議の会長談話に賛同する姿勢を示した。 (asahi = 8-25-10)

◇ ◇ ◇

ホメオパシーは「荒唐無稽」 学術会議が全面否定談話

日本学術会議は代替療法「ホメオパシー」の効果について、「科学的な根拠がなく、荒唐無稽(こうとうむけい)」とし、医療従事者が治療法に用いないよう求める会長談話を 24 日、発表した。 山口市の女児ら死亡例が出たことを重視し、この療法が広まる前に、芽を摘む必要があると判断した。 同会議が、特定の療法を否定するのはきわめて異例だ。

東京大名誉教授の金澤一郎会長が会見で発表した。 会長談話では、現段階でホメオパシーを信じる人はそれほど多くないが、医療現場から排除されないと「自然に近い安全で有効な治療という誤解」が広がると指摘。 科学的根拠は明確に否定されており、医療関係者が治療に用いることは認められないとした。

日本学術会議は、約 84 万人の科学者の代表として選ばれた 210 人の会員と、約 2 千人の連携会員からなる日本の「頭脳集団」。 政府に対する政策提言や、社会への啓発などを行う。 唐木英明副会長によると、1 年半ほど前からこの問題について議論してきたという。 昨年 2 月の厚生労働省の厚生科学審議会でも、金澤会長が指摘していた。

唐木副会長は「十分理解した上で個人的に使うことは自由だが、科学的に全否定されているものを医療従事者が使うことは、通常医療を遠ざけることにつながり危険。 日本学術会議として、『ホメオパシーは効かない』というメッセージを伝えることが重要と考えた」と説明した。 (asahi = 8-24-10)

ホメオパシーは、鉱物や植物成分などを極限まで薄めた水を砂糖玉に染み込ませて飲むことで、病気を治療できるとする代替療法。 ホメオパシーを取り入れている助産師が、新生児に必要なビタミン K を与えず新生児が死亡するなどのトラブルが国内でも起きている。

北米で集団発生の強毒カビ 感染患者、国内で初確認

北米で集団発生が問題となり健康な人でも死亡することがある強毒カビに、東京都内の 40 代男性が感染していたことが分かった。 「クリプトコッカス・ガッティ」という真菌で国内初の感染例だ。 男性に北米への渡航歴はなく、国立感染症研究所は他に患者がいないか実態把握に乗り出す。

東京大チームが突き止めた。 男性は健康に問題はなかったが、頭痛やものが見えにくくなり 2007 年に都内の病院を受診。 検査で脳に直径 5 センチほどのこぶが見つかり手術で取り出して調べた結果、このカビを検出した。 点滴や飲み薬で 1 年後に快復した。

感染者から体外にカビが出ることはなく人から人へは感染しない。 植物に付着し何かの拍子で舞い上がったカビを吸い込んで感染する。 このカビは、1999 年にカナダ・バンクーバー島で人の感染が集団で起こり、その後、北米大陸に広がり最近は米西海岸の複数の地域で報告されている。 男性で見つかったカビの遺伝子は、カナダのものと同じだった。

米疾病対策センター (CDC) によると、7 月までに米西海岸側で 60 人の患者報告があり、経過を確認できた 45 人のうち 2 割の 9 人が亡くなった。 免疫力の落ちた患者だけでなく、健康な人も含まれていたという。

東大病院の畠山修司感染症内科副科長は「北米から輸入された木材についたカビを吸い込んだかもしれないが、既に国内の植物にカビが定着している可能性もある」とみる。 カビの潜伏期間は平均 6 - 7 カ月。 男性が最後に渡航したのは、受診時から 8 年前のサイパンで、そこからの感染は考えにくいという。

国立感染症研究所の宮崎義継・生物活性物質部長によると、早く発見すれば治療できるが、病院で見落とす恐れがある。 「1 年以内に北米に行った経験があれば診断時に医師に伝えてほしい」という。 (熊井洋美、asahi = 8-24-10)

がん攻撃を指示する細胞、活性化に成功 北大など研究

がんを攻撃する細胞だけでなく、その細胞に攻撃の指示を出す細胞の働きも活発にすることでがんに対抗する治療法を開発したと、北海道大や東京慈恵会医大、近畿大、産業医大などの研究グループが 17 日、発表した。 悪性の乳がん患者のがん細胞が消えるなどの効果を確認したという。

がん細胞の表面の分子(ペプチド)をワクチンとして患者に注射することで、がん細胞を攻撃する役割の細胞に敵を見分ける力を持たせ、攻撃させる治療法を用いた。 がんを攻撃するキラー T 細胞の働きを活発にする方法は以前からあるが、グループは新たに、キラー T 細胞に指示を出すヘルパー T 細胞も活性化させるペプチドを、40 個のアミノ酸を結合させて開発した。

6 人に投与したところ、抗がん剤や放射線治療の効果がなかった乳がんの女性患者は、約 2 カ月後にコンピューター断層撮影 (CT) の画像でがん細胞が完全に消えた。 大腸がんの男性患者は転移していた肺のがん細胞の成長が止まった。 ほかの 2 人も免疫力が上昇。 重い副作用は見られなかったという。

北大の西村孝司教授は「より効果的なアミノ酸の組み合わせをさらに研究すれば、十分な抗がん効果が期待できるかもしれない」と話した。 神戸市で 22 日に始まる国際免疫学会議のシンポジウムで研究成果を発表する。 (諸星晃一、asahi = 8-22-10)