景気「足踏み状態」 基調判断の下方修正 1 年 8 カ月ぶり

政府は 19 日に発表した 10 月の月例経済報告で、景気の基調判断を 9 月の「持ち直し」から「このところ足踏み状態となっている」へ下方修正した。 「自律的回復に向けた動き」という表現も消え、景気の「踊り場入り」を公式に認定した。下方修正は 2009 年 2 月以来 1 年 8 カ月ぶり。 08 年秋のリーマン・ショックで落ち込んだ景気が回復局面に入ってから初めて。 (asahi = 10-19-10)

景気判断、3 地域で引き下げ エコカー補助の終了響く

日本銀行が 15 日、全国支店長会議でまとめた四半期ごとの地域経済報告(さくらリポート)で、景気回復にブレーキがかかってきたことが浮き彫りになった。 全国 9 地域のうち関東甲信越、東海、中国の 3 地域が景況判断を引き下げた。 政府のエコカー購入補助制度の終了で生産や消費が減ったり、米国を中心とした海外経済の減速で輸出が伸び悩んだりしたためだ。

景況判断を引き下げた地域が出たのは昨年 4 月以来、1 年半ぶり。 白川方明(まさあき)総裁は支店長会議で、物価が安定しながら経済成長を続ける状態に戻る時期は「後ずれする可能性が強まっている」と述べ、景気回復のペースが今後鈍化する懸念を改めて示した。

地域経済報告では、景況判断を引き下げた 3 地域について「改善の動きが弱まっている(関東甲信越)」、「ここに来て急速に減速しているようにうかがわれる(東海)」、「回復のペースは鈍化している(中国)」と指摘。 他の地域も先行きについては慎重な見方をしている。

3 地域に共通するのは自動車産業の影響力の大きさだ。 エコカー補助金が 9 月上旬に終了したことで、新車販売だけでなく、生産の落ち込みにもつながった。 米国の景気減速も輸出の減少を通じて地域経済に打撃を与えている。 特に自動車産業への依存が高い東海では、個人消費にもマイナスの影響が出始めているという。 前田純一・名古屋支店長は東海の景気の先行きについて「当面は足踏み状態が続きそうだ」と述べた。

世界が通貨安競争の様相となっていることも地域経済に影を落としている。 早川英男・大阪支店長は「今春からのユーロ安やウォン安の方が問題」と指摘。 通貨安で輸出競争力を高めたドイツ企業や韓国企業と、世界各地で競合が激しくなっているという。

設備投資については東北、北陸、関東甲信越を除いた 6 地域で「持ち直し」、「低水準ながら増加」と前向きな判断になった。 「ビルや商業施設の改築などが続いている(宇平直史・札幌支店長)」、「水準は低めだが前向きな投資が増えてきた(丹治芳樹・福岡支店長)」という。 住宅投資も全体に持ち直しの基調で、雇用面でもほとんどの地域で厳しさが緩まり、所得も下げ止まりの傾向にあるとした。

こうしたプラス面を維持しながら、景気の減速をどこまで抑えられるかが、今後の政府や日銀の政策運営のカギになる。 日銀は 5 日に追加金融緩和を決めたが、白川総裁は支店長会議で「今後とも適切に政策対応を行っていく方針だ」と述べ、状況によってはさらなる緩和策も辞さない構えを示した。 (野島淳、asahi = 10-15-10)

◇ ◇ ◇

9 月の地域景況感、6 四半期ぶり下方修正 経産省

経済産業省が 5 日発表した 9 月の地域経済産業調査によると、全体の景況判断は前回の「一部に厳しさが残るものの着実に持ち直している」から、「これまで一部持ち直しの動きがあったが、依然厳しい。 今後の悪化に対する懸念が高まっている。」と、6 四半期ぶりに下方修正した。

全国 10 地域別にみると、東北、関東、中国の 3 地域が、前回の上方修正から下方修正に転じた。 北海道、東海、近畿、四国、九州は判断を据え置き、上方修正したのは北陸、沖縄の 2 地域にとどまった。 前回の調査では下方修正した地域はなく、8 地域が上方修正していた。 経産省は「円高の長期化や、エコカー補助金などの政策効果が消えることへの懸念がみられる」と分析している。 (asahi = 10-5-10)

新ジャスダック始動 大証社長「世界に通じる市場に」

大阪証券取引所の傘下にある新興企業向け 2 市場が 12 日に統合し、新しい「ジャスダック」として取引を始めた。 上場企業数は 1,005 社。 株式時価総額は約 8 兆 8 千億円(9 月末時点)で、新興市場としてアジア最大になる。 同日朝の記念式典で米田道生・大証社長は「世界に通じる魅力あふれる新興市場を早期に再構築する」と語った。

新ジャスダックは、旧ジャスダックと大証ヘラクレスが統合。 市場全体の株価の値動きを示す指数は「ヘラクレス指数」を廃止し、時価総額に連動する「ジャスダック指数」を継続させる。 取引開始に先立つ式典では米田社長が佐藤茂雄(しげたか)・大阪商工会議所会頭(京阪電鉄最高経営責任者)らとテープカット。 大阪独特の「うーちまひょ」のかけ声での手締め「大株締(だいかぶじ)め」で活況を願った。 (asahi = 10-12-10)

中小企業の国際展開支援 APEC 担当相会合が共同声明

岐阜市で開かれていたアジア太平洋経済協力会議 (APEC) の中小企業相会合は 3 日、中小企業の国際展開の支援や成長分野への参入促進策を柱とする共同声明を採択して、閉幕した。 声明は、11 月に横浜市である首脳会議でまとめる APEC 地域の成長戦略に反映させる。

声明は、国際展開支援として、(1) 日本で生まれた「一村一品運動」の APEC 地域への拡大、(2) 中小企業向けの各国の展示会開催情報の共有、(3) 各国間の中小企業経営者のネットワークづくり - - を盛り込んだ。 環境エネルギーや医療・健康産業などの成長分野への参入策では、人材育成や技術革新、起業支援などの行動計画を各国・地域がつくる必要性を指摘した。

会合では、各国・地域が 2008 年の経済危機後の中小企業支援策と効果を報告。 域内の中小企業の経営が回復基調にあることを確認した。 (asahi = 10-3-10)

偽ブランド品・海賊版の規制強化へ 国際条約が大筋合意

日米欧、韓国など 37 カ国は 2 日、「模倣品・海賊版拡散防止条約」の交渉で大筋合意した。 日本が 2005 年に提唱し、9 月 23 日から東京で最終交渉していた。 主に中国で作られる偽ブランドの模倣品や、違法コピーの海賊版の取り締まりを水際で強化するのが狙い。 来年にも正式署名する見通しだ。

条約は、世界貿易機関 (WTO) の模倣品防止に関する協定を強化するもの。同協定で輸入時のみに義務づけている模倣品の取り締まりを、自国からの輸出時にも拡大。 摘発を逃れるため模倣品とは別の場所で作る「偽ラベル」の刑事罰化や、小分けにして模倣品を持ち込む「少量貨物」の摘発も盛り込んだ。

インターネット上で流通する模倣品対策では、接続業者(プロバイダー)と被害企業が協力して対応できるように政府が支援することを規定。 海賊版ソフトをゲーム機で使える技術も規制する。

交渉では、中国などの模倣品対策とは別に、「パルマ・ハム」など原産地名の入った産品を他国で作った場合、水際で取り締まるかどうかについて、原産地の多い欧州と、他国の地名を借りた製品の多い米国などが対立していた。 最終的に「取り締まるかどうかは各国の国内法に基づいて対応する」との内容で折り合いをつけた。

経済協力開発機構 (OECD) によると、07 年の世界の模倣品・海賊版の貿易額は推計で 2,500 億ドル(約 21 兆円)。 条約交渉には中国などが参加しておらず、日本などは今後、模倣品が多く流通するアジアや中東、中南米諸国などに加盟を呼びかける。 今後協議を進める二国間の経済連携協定 (EPA) にも同様の内容を盛り込み、実効性を上げたい考えだ。 (小暮哲夫、asahi = 10-2-10)

消費者物価、18 ヶ月連続で下落 デフレが長期化

総務省が 1 日発表した 8 月の全国消費者物価指数(2005 年 = 100)は、生鮮食品を除いた総合指数が 99.1 となり、前年同月比で 1.0% 下がった。 下落は 18 カ月連続。 景気は持ち直しつつあるものの、モノやサービスの価格下落が続くデフレは長期化している。

薄型テレビやエアコンの価格が引き続き下落している。 米価が下がったほか、高校授業料の無償化やガソリン価格の上昇率の縮小も影響した。 ただ、下落幅は縮小傾向にある。 8 月の下落率は前月 (1.1%) から 0.1% 幅小さくなった。 16 カ月ぶりに電気代が上昇に転じ、都市ガス代の上昇率が拡大した。 昨年の携帯電話料金値下げの効果が一巡したことも加わった。

物価動向の先行指標となる東京都区部の 9 月の指数(中旬速報値)は、航空運賃の下落率が拡大したことなどから生鮮食品を除く総合指数で前年同月比で 1.0% 下落し、98.7 となった。 海江田万里経済財政相は同日の記者会見で「デフレ克服に向け、一日も早く雇用を回復して、物価の下落に歯止めをかけることが大事だと思っている」と話した。 (asahi = 10-1-10)

景況感が 6 期連続改善 日銀短観、先行き見通しは悪化

日本銀行が 29 日発表した 9 月の企業短期経済観測調査(短観)で、大企業・製造業の景況感を表す業況判断指数 (DI) は 6 四半期連続で改善してプラス 8 になった。 プラスは 2 四半期連続。 ただ、約 15 年ぶりの水準となる円高の影響などから、前回 6 月調査からの改善幅は 7 ポイントにとどまり、3 月から 6 月にかけての改善幅(15 ポイント)より縮小した。

一方、大企業・非製造業の DI も 6 四半期連続で改善して 2 になった。 マイナスから脱却した 2008 年 9 月以来、8 四半期ぶり。 前回からの改善幅は7で、製造業と同様に前回(9 ポイント)より縮小した。 先行き(12 月見通し)の DI は、大企業の製造業、非製造業とも 7 四半期ぶりに悪化した。製造業は 9 ポイント悪化のマイナス 2、非製造業は 4 ポイント悪化のマイナス 2 で、景気の先行き不透明感が強まっている。 (asahi = 9-29-10)

◇ ◇ ◇

日銀短観、景況感は改善か 民間予想、先行きは悪化

日本銀行は 29 日、9 月の企業短期経済観測調査(短観)を発表する。 民間シンクタンク 12 社の予想では、大企業・製造業の景況感は引き続き改善し、2 四半期連続でプラスになる見通し。 ただ、約 15 年ぶりの水準をつけた円高やエコカー補助金打ち切りの影響で、先行きは悪化するとの見方が大勢だ。

短観は 3 カ月ごとに発表される。 景気が「良い」と答えた企業の割合から、「悪い」と答えた企業の割合を引いた業況判断指数 (DI) は、経営者の足もとの景況感を映し出す指標として注目される。 6 月調査は、大企業・製造業がプラス 1 と、リーマン・ショック前の 2008 年 6 月調査以来 2 年ぶりのプラスに転じた。 大企業・非製造業はマイナス 5 だった。

9 月調査の民間予測によると、大企業・製造業はプラス 3 - 9 と 6 四半期連続で改善する見通しだ。 ただ、改善幅は全社が 6 月調査の 15 ポイントを下回ると予想。 三菱総合研究所は「円高や輸出の頭打ちで、前回大幅に改善した自動車や一般機械を中心に改善幅は縮小する」とみる。

大企業・非製造業は 6 四半期連続で改善する見通しだ。 マイナス 1 - 3 になるとの見方が多いが、2 社は 8 四半期ぶりにマイナスを脱却すると予想。 景気対策による家電や自動車の販売増や、猛暑による飲料などの特需があったとの見方が多い。 設備投資は企業収益の回復を背景に、わずかに改善するとの予想が多い。ただ米欧の景気減速懸念が強く、「設備投資意欲が大きく高まっているとは考え難い(BNP パリバ証券)」との指摘もある。

一方、大企業の先行きについては、8 社が 9 月調査より、製造業、非製造業とも悪化すると予想。 円高による企業業績の悪化や米欧の景気減速などによる輸出の落ち込みに加え、エコカー補助金の打ち切りによる自動車の生産減などを理由に挙げた。 日本総合研究所は「輸出依存度が高い製造業を中心に、景気の先行きに厳しい見方が強まる」とみている。 (寺西和男、asahi = 9-17-10)

円、世界で独歩高 実質実効レート、2 年間で 27% 上昇

世界の主な通貨と比べると、日本の円が 2008 年秋の米リーマン・ショック直前より 3 割近く「円高」になっていることがわかった。 各国通貨で最も上昇しており、世界中で突出して買われている状況だ。 国際決済銀行 (BIS) が 58 カ国・地域の通貨を比較している実効為替レートの公表資料でわかった。 10 年 8 月の実質実効レートでは、円は 7 月より 1.4% 高い 104.25。 08 年 8 月の 82.41 に比べて 26.5% も円高になった。

日本に次ぐ上昇率は南アフリカ・ランドで 20.0%。 資源が豊富な国やアジアの新興国の通貨が買われている。 米ドルも 1.5% 上昇。 円高ドル安が注目されているが、円以外に対してはドル高なのを意味しており、円の「独歩高」が鮮明になっている。 下落したのは欧州の通貨。 最も下がったのはポーランド・ズロチでマイナス 16.6%。 欧州主要国の共通通貨ユーロも 9.0% 下落した。

■ 名目レートでは最高値

円の「独歩高」はなぜか。 欧州はリーマン・ショックで発生した不良債権の問題が残り、財政不安も抱える。 米国も景気の先行き不安が強まっている。 銀行の不良債権が少ないなどショックの傷が浅い日本の円は、急落して損を被る危険が少ない「安全資産」とみられ、買いが集まる。

では、今は歴史的な円高なのか。 実質実効レートでは、10 年 8 月 (104.25) は、対ドルで戦後最高値の 1 ドル = 79 円 75 銭をつけた 95 年 4 月 (151.11) より 31% も低い。 「過去 20 年間の平均に比べるとむしろ円安で、今の日本経済に対して大きな問題とはいえない(BNP パリバ証券の河野龍太郎チーフエコノミスト)」との見方は多い。

一方、名目実効レートでは、10 年 8 月は 120.91。 95 年 4 月 (112.12) を 8% 上回る円高水準で、史上最高値になる。 国際通貨研究所の西村陽造経済調査部長は「実質実効レートが示す以上に、日本の輸出企業は厳しい価格競争に置かれている可能性がある」と話す。 実質実効レートは慢性的なデフレが続く日本に対し、貿易相手国の物価が大幅に上昇している影響を調整し、取り除いている。 だが、これが日本企業の実態とのずれを生んでいる恐れがある。

米国をみると、実質実効レートの計算で使用される消費者物価は、10 年 8 月は 95 年 4 月に比べると 4 割も上昇した。 だが、日本企業が輸出する主力製品の価格は下落しているものも少なくない。 例えば、10 年 8 月の米市場で乗用車の新車価格は 95 年 4 月に比べて 0.6% 下落した。 テレビの価格はほぼ 9 分の 1 だ。 これらの製品は米国の物価上昇と同じように上がっていないので、米国の物価上昇分を取り除いた実質実効レートでは、本来より円安に見える可能性がある。

実際、最近の円高を嘆く企業は多い。 経済産業省が今年 8 月に実施したアンケートでは、1 ドル = 85 円が続けば、製造業の企業の 4 割が工場や開発拠点を海外に移転、6 割が海外での生産比率を拡大すると答えた。 みずほコーポレート銀行の唐鎌大輔マーケット・エコノミストは「『実質実効レートで見れば円安』という論理は、日本の輸出企業の肌感覚に到底合うものではない」と指摘する。 (大日向寛文、asahi = 9-24-10)

◇ ◇ ◇

円高やきもき、観光地不安 両替ドル「在庫ギリギリ」

円高の影響が各地で広がりつつある。 観光地では関係者が「酷暑とのダブルパンチ」と、客足や売り上げ減に不安を募らせる。 一方で外貨両替コーナーには、安いドルを確保しようと多くの日本人が詰めかけている。

■ 1 泊 3,000 円「高い」

「買い物をしていく欧米系のお客さんが 4 割ほど減っているような気がします。」 世界文化遺産・清水寺(京都市東山区)近くにあるはし販売店「遊膳(ゆうぜん)」の店員山本明央(あきお)さん (52) は声を落とす。 厳しい猛暑のせいか、日本人観光客の数や購買欲も上がっていないように思える。 まだ、店の売り上げに大きな影響は出ていないものの、「このまま円高が続けば苦しくなるかも。」

5 月末時点で 1 ドル = 91 円だった水準は、今月中旬に 84 円台に。 京都市左京区の京町家でゲストハウス「京の en (えん)」を営む徳山カナ子さん (51) は「宿泊代 3,500 円が高いと言われます」と嘆く。 ドルに換算すると、宿泊代は 91 円の場合は約 38 ドルだが、84 円では約 42 ドルになる。 欧米からの客は外国人客の約 2 割を占めるため、まけてやりたいとも思うが、店にもそれほどの余裕はない。

海外からのバックパッカーが訪れる大阪市西成区のあいりん地区。 27 日に大阪に来たスペイン人のハリッツ・ガライさん (29) は「食べ物代、交通費、宿泊代、全部高い」と話す。 簡易宿泊所にひと晩泊まるための代金 3 千円も貧乏旅行の身では高く感じる。 「日本はもうたくさん。 数日のうちに成田空港から韓国に行きます。」 ガライさんは東京に向かう高速バスの出発場所を聞くため、観光案内所に入っていった。

■ 外貨求め両替活況

大阪・梅田の地下街にある三菱東京 UFJ 銀行と三井住友銀行の外貨両替コーナー。 29 日午後、割安な外貨を確保する日本人がひっきりなしに訪れていた。 両替コーナーに訪れる日本人は、ほとんどが近く海外旅行に行く人たち。 三菱東京 UFJ 銀行の担当者は「コーナーのドルの在庫はギリギリの状態。 円高が続けば、なくなってしまうかも。」と話す。

同行によると、両替コーナーでは取り扱っていない「個人向け外貨預金」は 8 月中旬までの 1 カ月間で、新規の口座開設件数が前年同月比で 3 倍になったという。

■ 中国人観光客は「気にしていない」

こうした中、中国人にとっては、好調な中国経済を背景に円高の影響はさほど広がっていないようだ。 大阪市浪速区の電気街、日本橋。 中国・大連から来た張欣宇(ちょう・きんう)さん (29) は 28 日、「きょうだけで仲間と合わせると 100 万円以上の買い物をしました」と豪快に笑った。 中国元に対しても円高は進んでいるが、「中国人はあまり気にしていないね。」 今回は心斎橋で仏高級ブランドのバッグ、日本橋で炊飯器、日本製腕時計 3 本を買った。

日本橋で外国人向けの土産店を営む澤田沢治さん (63) は「円高のせいで中国人以外の外国人客は 2 割ほど減ったが、中国人が増えてマイナスを補っている」と話す。 大阪・キタの大型家電量販店「ヨドバシカメラマルチメディア梅田」の 7 - 8 月の中国人客に対する売り上げは、前年同期の約 1.5 倍に達した。 広報担当者によると、一眼レフカメラや高級腕時計、化粧品が飛ぶように売れているという。 (asahi = 8-30-10)

◇ ◇ ◇

円、15 年ぶり高値 一時 84 円 72 銭まで上昇

円高・ドル安の流れに歯止めがかからない。 11 日の外国為替市場で円相場は一時、1 ドル = 84 円 72 銭まで上昇し、1995 年 7 月以来 15 年 1 カ月ぶりの高値を付けた。 米国経済の減速懸念で米長期金利の低下が進み、日米金利差の縮小が円買い・ドル売りを勢いづかせている。 円高は景気回復の起点である企業収益を圧迫し始めている。 80 円台半ばの円高水準が定着すれば、日本経済の先行きに影を落としかねない。

円高が進んでいる背景には、米経済の足踏みが目立ってきたことがある。 4 - 6 月期の実質経済成長率は前期比年率で 2.4% に減速し、7 月の雇用者数は前月より減少した。 10 日の米連邦公開市場委員会 (FOMC) では、米連邦準備理事会 (FRB) が米国債購入の拡大を決めた。 決定を受けて、米長期金利の低下が加速し、円買い・ドル売りにも拍車がかかった。

日本でも景気の先行き不透明感は強い。 ただ、米欧よりも金融システムが健全で、経常黒字国である日本の円が相対的に評価され、投資家に買われやすくなっている。 投資家のリスク回避姿勢は改めて強まる兆しがあり、円は 11 日に対ユーロでも約 1 カ月ぶり高値の 1 ユーロ = 109 円台後半に上昇するなど、各国通貨に対して全面高となった。

15 年 1 カ月ぶりの円高水準にもかかわらず、政府・日銀による円売り介入への警戒感はさほど高まっていない。 ユーロなどのほかの主要通貨もドルに対して上昇基調で、日本だけが円売り介入で通貨高を止めようとしても、米欧などの理解を得られないとの見方が市場では多い。

日銀の白川方明総裁は 10 日の記者会見で「(円高の影響を)注意深く見守る」と警戒感を表明。 野田佳彦財務相も「足元の動きは一部に偏った方向をたどっている」などとけん制したが、「口先介入」は効果を上げていないのが現状だ。 今後の焦点は政府・日銀の円高阻止の動きに移る。 円売り介入や追加金融緩和などの具体的な対策がなければ、一段と円高が進む可能性がある。

11 日は日経平均株価が 258 円安と大幅に下落した。 これまでは円高が進んでも株価が底堅かったが、円高と株安が同時に進むようになれば、企業マインドの悪化は避けられない。 投資や消費を一段と冷え込ませ、景気回復の重荷になる可能性がある。 (nikkei = 8-11-10)

政府・日銀、6 年半ぶり為替介入 15 年ぶり円高水準で

政府・日本銀行は 15 日、外国為替市場で「円売りドル買い」の為替介入に踏み切った。 市場介入は 2004 年 3 月以来、約 6 年半ぶり。 同日朝の東京外国為替市場の対ドル円相場は一時1ドル = 82 円台まで上昇し 15 年 4 カ月ぶりの円高水準をつけていたが、介入を受け 1 ドル = 85 円台に急落した。 急激な相場の動きを食い止め、輸出産業への悪影響を和らげるのが狙いとみられる。 東京株式市場は上昇し、午後に入って日経平均株価は 9,500 円台を回復した。

15 日の東京金融市場は荒れ模様の展開になった。 外国為替市場の対ドル円相場は、前日の米国市場の流れを受け、午前 10 時 25 分ごろに 1 ドル = 82 円 86 銭付近まで上昇した。 しかし、その直後に政府・日銀が円高阻止のために介入したとの情報が流れ、一気に 1 ドル = 83 円台後半に急落した。

同日午前 11 時前に記者会見した野田佳彦財務相は「相場の過度な変動を抑制するために先ほど介入に踏み切った」と発表。 菅直人首相への連絡について「今朝ほど、『今日介入する』という報告はしてきた」と述べた。 日銀の白川方明総裁も「為替相場の安定的な形成に寄与することを強く期待する」との談話を発表した。 円売り介入は 03 - 04 年にかけて総額 35 兆円の介入を実施して以来、なかった。

野田財務相は介入規模を明らかにしなかったが、政府関係者は「1 兆円を超える規模ではない」としている。 米欧の通貨当局と調整した上で、日本が単独介入に踏み切った。 仙谷由人官房長官は 15 日午前の記者会見で「最近の円高の進行が経済・金融の安定への影響から看過できないと考えている。 適宜適切に為替介入を含めた断固たる措置をとろうというのは、官邸含めてそういう考え方できている。」と説明した。

仙谷氏は、為替介入の前に野田財務相が首相官邸を訪れ、首相と仙谷氏に介入する方針を報告したことを明らかにした。 欧米が協調介入しないことについて「欧米には理解を求める行動はとっている」と述べた。 介入は断続的に実施されたとみられ、円はじわじわと値を下げた。 午後 1 時現在は前日午後 5 時時点よりも 1 円 60 銭円安ドル高の 1 ドル = 84 円 81 - 83 銭で取引されている。

前日の米国市場では、米連邦準備制度理事会 (FRB) がさらに金融緩和を進めるという観測が流れ、円高ドル安が進行。 続投の決まった菅首相が為替介入に比較的慎重とみられていたこともあって、東京でも朝は円買いドル売りが優勢だった。 一方、東京債券市場では国債が買われ、長期金利が低下している。 代表的指標である新発 10 年物国債の流通利回りは一時、前日終値より 0.055% 幅低い 1.050% まで下がり、約 2 週間ぶりの低水準をつけた。 (nikkei = 9-15-10)

中国以外の新興国も着々と日本進出 出資受ける企業増加

中国を除く新興国の企業から出資を受ける日本企業の数が、5 年前の 1.5 倍に増えていることが、帝国データバンクの調べでわかった。 経済成長を背景に、積極的に日本企業の技術やノウハウを取りこもうとする新興国企業の動きが鮮明になっている。 調査は、帝国データによる国内約 150 万社のデータベースをもとに、インド、ブラジル、ロシア、タイ、南アフリカなど 11 カ国の企業による出資をまとめた。

8 月末時点で 11 カ国の企業から出資を受けていたのは 120 社で、2005 年 8 月末の 82 社より 46.3% 増えた。 国別で、最も多かったのがインドの 38 社(5 年前比 72.7% 増)で、タイ 27 社(同 145.5% 増)が続いた。 業種別では、卸売業の 50 社(同 13.6% 増)、ソフトウエアなどのサービス業 36 社(同 71.4% 増)の順だった。 (asahi = 9-13-10)

「振興銀の融資は命綱」 中小企業、倒産の不安

「融資はこれまで通り受けられるのか。 借りられなくなったら、経営が行き詰まってしまう。」 日本振興銀行から 300 万円ほどの融資を受けている千葉県の製造業の男性 (70) は不安そうに話した。 審査が厳しい大手銀行に比べ、多少金利が高くても、短期の資金を素早く貸してくれたのが振興銀だった。 「振興銀行がつぶれてしまったら、うちのような中小零細企業はどこからも借りられなくなる。」

東京都内のネット運営会社は、振興銀から 3 億円を借りている。 まだ銀行から返済計画の提出を求められていなかった。 同社幹部は「破綻するのではないかと聞いていたが、こんなに早いとは思わなかった」と驚く。 「振興銀の融資を命綱にしている中小企業がほとんど。 我が社と同様に倒産の危機に陥る融資先が多数出てくるのではないか。」と話した。

また、東京都内の輸入会社は、商工ローン最大手 SFCG から数百万円を借りていたところ昨年経営破綻したため、振興銀に借り換えた。 「いつも変なところから借りてしまうなという思いだ」と嘆いた。 「我々のような零細業者は、こんな金融機関からしか借りることができないのが現状なんです。」 (asahi = 9-10-10)

景気の基調判断据え置き、輸出は下方修正 月例経済報告

荒井聰経済財政担当相は 10 日、9 月の月例経済報告を関係閣僚会議に提出した。 景気認識について「引き続き持ち直してきており、自律的回復に向けた動きもみられるが、このところ環境の厳しさは増している」としている。 「基調判断は据え置いた(津村啓介・内閣府政務官)」という。 景気の牽引(けんいん)役となっている輸出については「緩やかに増加している」から「このところ増勢が鈍化している」へ判断を下方修正した。 (asahi = 9-10-10)

GDP 2 次速報、上方修正か 4 - 6 月期、民間予測

10 日に内閣府が発表する 4 - 6 月期の国内総生産 (GDP) の 2 次速報が、1 次速報から上方修正される公算が大きくなった。 3 日に財務省が発表した 4 - 6 月期の法人企業統計で、設備投資が改善したためだ。 民間調査機関11社の最新予測によると、実質成長率の平均値は前期比 0.4% 増(年率 1.5% 増)となり、1 次速報値の 0.1% 増(年率 0.4% 増)を上回っている。

財務省によると、金融・保険業を除く全産業の設備投資額は前年同期比 1.7% 減の 8 兆 3,648 億円だった。 13 四半期連続の減少だが、1 - 3 月期(11.5% 減)に比べ減少幅が大きく縮まった。 季節調整済みの前期比では 6.4% 増で、リーマン・ショック前の 2008 年 1 - 3 月期以来のプラスとなった。 堅調な輸出や個人消費が設備投資にも波及しているとみられる。 財務省は基調判断を「法人企業の動向は改善が見られる」としている。

この統計の設備投資額(ソフトウエアを除く)は GDP の 2 次速報に反映される。 このため、1 次速報で前期比 0.5% 増(実質)だった設備投資の増加率は上方修正される可能性が高く、民間調査機関 11 社もこれを受けて予測を上方修正した。 名目成長率の 11 社平均値も、前期比マイナス 0.6% 増(年率マイナス 2.6% 増)で、1 次速報値のマイナス 0.9% 増(年率マイナス 3.7% 増)から上方修正を予測している。 (鯨岡仁、asahi = 9-3-10)

◇ ◇ ◇

4 - 6 月期実質 GDP、年 0.4% 増 伸び率大幅縮小

内閣府は 16 日、2010 年 4 - 6 月期の国内総生産 (GDP) の 1 次速報値を発表した。 物価変動の影響を除いた実質 GDP (季節調整済み)は前期比 0.1% 増、年率換算で 0.4% 増となった。 3 四半期連続のプラス成長だが、伸び率は前期より大幅に縮小し、景気の持ち直しの動きは減速している。 内閣府によると 4 - 6 月期の名目 GDP の実額は中国を下回った。

項目別にみると、全体の 6 割近くを占める個人消費の減速が際立つ。 前期比 0.03% 増で、かろうじて 5 期連続のプラスを維持したが、1 - 3 月期の 0.5% 増から大きく減速した。 薄型テレビなどを対象にしたエコポイント制度の対象機種が 4 月から変更され、3 月までの駆け込み需要の反動でテレビの販売が大きく減少したことが響いた。 家計関連では、住宅投資も前期比 1.3% 減となり、2 期ぶりにマイナスだった。

全体の伸びを支えたのは、外需だ。 輸出は、欧州向けが好調で、同 5.9% 増と、5 期連続のプラスを維持。 外需だけで全体の伸び率を 0.3% 分押し上げた。 民間企業の設備投資は、前期比 0.5% 増と 3 期連続のプラス。 公共事業は、10 年度当初予算で関連経費が前年度より約 2 割もカットされた影響で、前期比 3.4% 減と、大幅なマイナスとなり、5 四半期ぶりに前年同期の水準も下回った。

4 - 6 月期の実質 GDP の実額は年換算で 538 兆円、ピークだった 08 年 1 - 3 月期の 564 兆円の 95% の水準。 伸び率は民間予測の平均(年率 2% 台前半)を大きく下回ったが、荒井聰経済財政相は「エコポイント関連で駆け込みの反動があったことも考えると、4 - 6 月期も景気の着実な持ち直しが続いている」として、政府の景気認識を変えない意向を強調した。

一方、物価動向を示す GDP デフレーターは前年同期比 1.8% 減で、デフレも継続。 このため、物価動向を反映し、より景気実感に近い名目 GDP は前期比 0.9% 減、年率 3.7% 減と、3 期ぶりのマイナスだった。

また、内閣府によると、4 - 6 月期の名目 GDP の実額は 1 兆 2,883 億ドルとなり、中国の 1 兆 3,369 億ドルを下回った。 1 - 6 月期で比べると、日本は 2 兆 5,871 億ドルで、中国の 2 兆 5,325 億ドルをわずかに上回ったが、今年中に抜かれることが確実視されている。 (福間大介、asahi = 8-16-10)

FTA 時代、日本出遅れ アジア本格化、輸出に悪影響も

自由貿易協定 (FTA) を本格的に利用し始めたアジア各国に対し、締結する段階で出遅れた日本 - -。 日本貿易振興機構(ジェトロ)がこのほどまとめた 2010 年版の世界貿易投資報告では、FTA 時代に取り残される日本に警鐘を鳴らしている。

報告は今年、アジアが本格的な FTA 運用の時代に入ると指摘した。 東南アジア諸国連合 (ASEAN) 内の自由貿易地域 (AFT) では、最初に ASEAN に加盟したタイなど 6 カ国間でほぼすべての品目の関税が無税となり、この 6 カ国と中国、韓国間でも約 9 割の品目で関税が無税になっているためだ。

効果は表れている。 タイ、マレーシアから輸出する際に FTA を利用した割合(再輸出の多いシンガポールを除く)をみると、05 年の 24.6% から 09 年には 33.2% まで拡大。 報告は「経済の一体化が進んでいる」としている。

世界の主要国・地域が、FTA を結んだ国・地域と行う貿易の割合(FTA カバー率、09 年)を調査したところ、チリやメキシコが高かった。 カバー率が高いほど FTA を利用した貿易が活発であることを示すが、日本は 16.5% と低い。 韓国も 14.4% と低いが、すでに署名した米国や仮調印した欧州連合 (EU) との FTA がスタートすると、一気に 35.6% に高まるという。

ジェトロ国際経済研究課の東野大課長は「FTA での出遅れで日本企業の価格競争力が不利になり、日本の輸出にマイナスの影響を与える可能性がある。 海外市場の活力を取り込むには FTA の締結を急ぐ必要がある。」という。 (asahi = 8-29-10)

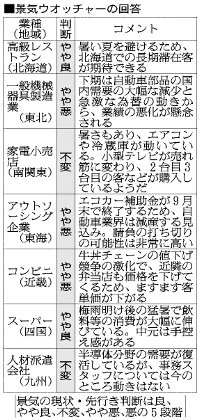

7 月の街角景気、3 カ月ぶり改善 猛暑・エコカー効果

内閣府は 9 日、全国の商店主やタクシー運転手らに街角の景況感を尋ねた 7 月の景気ウオッチャー調査を発表した。 足もとの景気実感を示す現状判断指数は前月より 2.3 ポイント上昇して 49.8 となり、横ばいを示す 50 を 40 カ月連続で下回ったものの、3 カ月ぶりに改善した。 内閣府は基調判断を 5 カ月連続で「厳しいながらも、持ち直しの動きがみられる」に据え置いた。

一方、2 - 3 カ月先の先行き判断指数は前月より 1.7 ポイント低下して 46.6 と、3 カ月連続で悪化。 昨年 7 月以来 1 年ぶりに現状と先行きの方向性が分かれた。

3 カ月前と比べた現状判断では、企業部門より家計部門の指数の上昇幅が大きかった。 猛暑などの特殊要因やエコカー補助金などの政策効果に支えられたもので、景気が自律的に回復する力が依然として弱いことを示している。 「客単価が上がらない(東北のスーパー)」と、物価が持続的に下がるデフレの圧力を指摘する声も目立った。

先行き判断では家計、企業、雇用の全部門の指数が前月比で悪化した。 「円高が続けば、引き合いは増えても受注に結び付かないか、受注できても利益がでない状態になる(東海の一般機械器具製造業)」など、円高の進行に対する懸念が多かった。 雇用関連の指数は現状、先行きともに悪化した。

調査は 7 月末、景気動向に敏感とされる職種の 2,050 人を対象に実施し、1,861 人から回答を得た。 3 カ月前と比べた現状や 2 - 3 カ月先の予想を「良い」から「悪い」の 5 段階で評価してもらった。 (鯨岡仁、asahi = 8-9-10)

◇ ◇ ◇

街角景況感 2 カ月連続悪化 内閣府「先行きに不透明感」

内閣府が 8 日発表した 6 月の景気ウオッチャー調査で、街角の景況感を示す現状判断指数は前月比 0.2 ポイント低下の 47.5 で、2 カ月連続で悪化した。 内閣府は基調判断を 4 カ月連続で「厳しいながらも、持ち直しの動きがみられる」に据え置いた。

ただ、同日記者会見した津村啓介・内閣府政務官は、景気の現状と見通しについて「欧州の金融不安などをきっかけに先行きに不透明感が出てきた。 景気が踊り場入りするリスクも出てきており、丁寧に見極めたい。」と話した。 製造業の指数は前月比 4.2 ポイントの大幅な低下。 エコポイント変更による薄型テレビの販売減などが響いた。

2 - 3 カ月先の先行き判断指数も 0.4 ポイント低下の 48.3 となり、2 カ月連続で悪化。 9 月のエコカー補助金の打ち切りや、急激な円高を懸念する声が目立った。 調査は商店主やタクシー運転手らに景気の現状を聞くもので、6 月末、2050 人に実施し 1,851 人から回答を得た。

一方、設備投資の先行きを占う機械受注額(5 月)も大きく減った。 機械メーカーが国内の民間企業から受注した金額(季節調整値)は、変動が大きい船舶・電力を除くと、前月比 9.1% 減の 6,929 億円。 3 カ月ぶりの減少で、2008 年 8 月以来の減少幅となった。 (asahi = 7-8-10)

日本の輸出回復、8.9 兆円増 上半期で過去最大

財務省が 9 日発表した 2010 年上半期(1 - 6 月)の国際収支(速報値)によると、海外とのモノやサービスの取引、投資収益の状況を示す経常収支の黒字額は、8 兆 5,262 億円だった。 リーマン・ショックの影響を受けた前年より輸出が回復し、黒字額は前年同期比で 47.3% 増えた。

輸出は 31 兆 3,864 億円で、増加幅は上半期としては金額(8 兆 9,032 億円増)、率(39.6% 増)とも過去最大。 輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支の黒字額は 4 兆 601 億円と、前年同期の 6 倍超となった。

利子や配当など投資収益を示す所得収支の黒字額は 5 兆 8,822 億円。 世界的な低金利や海外子会社の業績不振などを背景に、黒字額は前年同期比で 14.6% 減った。 また、中国の日本国債などへの債券投資が目立ち、1 - 6 月の買い越し額は約 1 兆 7 千億円にのぼった。 (asahi = 8-9-10)

◇ ◇ ◇

アジア向け輸出、過去最高の伸び率 上半期貿易統計

財務省が 26 日に発表した 2010 年上半期の貿易統計(通関ベース、速報値)によると、輸出は前年同期比 37.9% 増の 33 兆 968 億円となり、1980 年の上半期に次いで、半期ベースで過去 2 番目に高い水準となった。 中国を中心としたアジア向けの自動車や半導体が好調で、アジア向け輸出は同 46.4% 増と過去最高の伸び率となった。

輸入は同 23.3% 増の 29 兆 6,959 億円。 輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、3 兆 4,009 億円の黒字となった。 同日発表した6月の貿易統計は、貿易黒字が前年同月比 41.1% 増え 6,870 億円となった。 黒字は 15 カ月連続。 (asahi = 7-26-10)

◇ ◇ ◇

貿易黒字 14 カ月連続、前年比 15% 増 5 月

財務省が 24 日発表した 5 月の貿易統計(通関ベース、速報)によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は前年同月比 15.2% 増の 3,242 億円の黒字だった。 貿易黒字は 14 カ月連続。 輸出入額は、いずれもリーマン・ショック前の 2006 - 08 年に次ぐ高水準に回復した。

世界経済の持ち直しで、自動車や鉄鋼製品の輸出が大幅に伸び、輸出額は同 32.1% 増の 5 兆 3,110 億円になった。 一方、原油や石炭といった資源価格の高騰で、輸入額も同 33.4% 増の 4 兆 9,868 億円になった。 (asahi = 6-24-10)