|

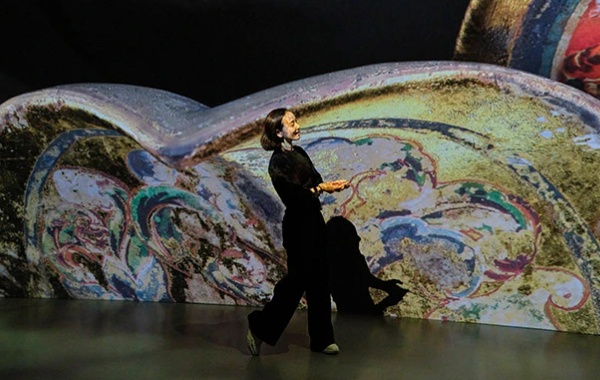

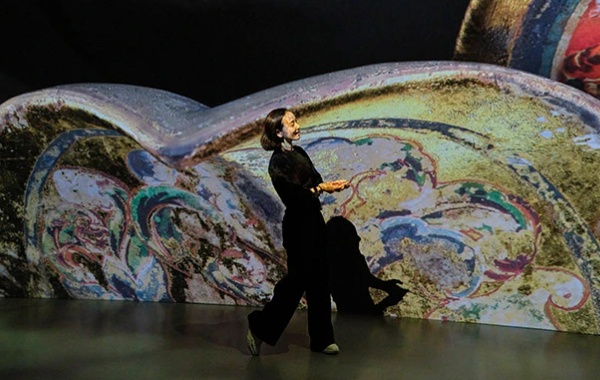

正倉院の宝物をファッションに 漆胡瓶の文様をひもとく

日本が 842 億円の借款供与、大エジプト博物館の正式開館がまた延期 … 中東情勢緊迫化を考慮か

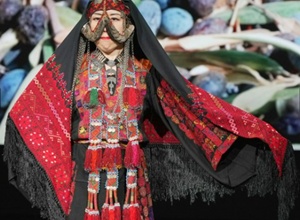

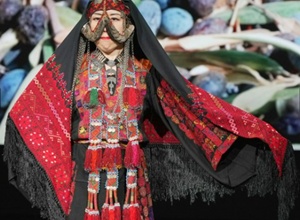

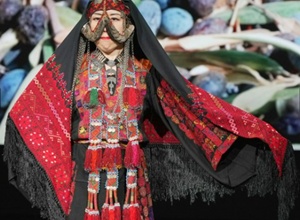

万博でパレスチナ刺繍 x 和帯のファッションショー 「生きる気力に」

腕に咲くタトゥーの花、実は化粧品 タブーに挑む 6 年越しの新規事業

韓国スター、ラウール … 会場の VIP も華やかなファッションウィーク

2 月から 3 月にかけて開催された 2025 年秋冬コレクションのパリ・ファッションウィーク (PFW) とミラノ・ファッションウィーク (MFW) には、人気アイドルや歌手、俳優などスターや著名人が来場した。

(画像は左右にスライドしてください。)

仏有力ブランドのイザベル・マランは、人気の K-POP グループ、ATEEZ のソンファを招待客ではなくモデルとして起用。 テーラードスーツと華やかなインナーでランウェーを歩いた。 日本でも展開されベーシックなイメージが強いが、本国ではカジュアルからイブニングまで幅広い品揃えで店舗数も多い。

ミュウミュウの会場では、TWICE のモモを筆頭に若い女性スターの姿が目立った。 女性服の新作発表では、男性アイドルを会場に招いて女性の消費者に訴えようとするケースが目立つなか、「女性によって女性の」目を引こうという戦略か。 モモはオニツカタイガーのビジュアル広告でも起用され、MFW の会場も訪れるなどファッション界が最も注目する日本人の一人だ。

シャネルは韓国ドラマ「梨泰院クラス」の主演俳優パク・ソジュンのほか、南アフリカ出身の人気歌手タイラを招待。 米国の巨大フェス「コーチェラ」にも出演するなどスターダムを駆け上がる新進歌手は、タイトなピンクのセットアップ着用で会場に現れた。

日本でも知名度の高いマルニのショーに現れたのは Snow Man のラウール。 会場入りした際の動画は「朝日新聞ファッション取材班」のインスタグラム(@asahi_fashion)でも 510 万回以上閲覧され、約 10 万の「いいね」がついた(4 月 28 日現在)。

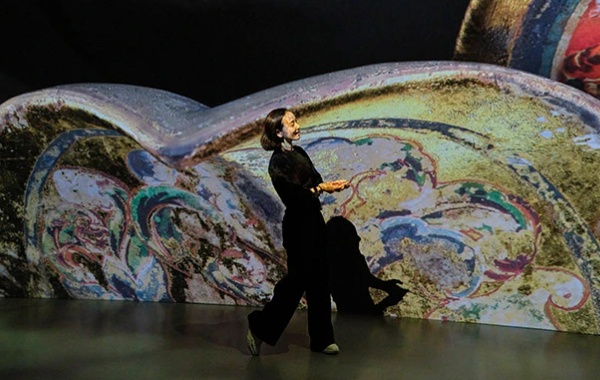

また、リアルファーやエキゾチックレザーの使用禁止を業界全体に呼びかけているステラ・マッカートニーのショーには、仏大統領の妻ブリジット・マクロンの姿があった。 新作群ではリアルな素材を皮肉るように、コンピューター画像を拡大してピクセルの凹凸がハッキリ分かるようにしたヘビ柄プリントの装いが印象的だった。 ブリジット・マクロンの来場で、マッカートニーの主張が後押しされるかもしれない。

PFW や MFW の公式ショーでは、入場チケットが販売される訳ではなく全て招待制だ。 どの顧客やメディアを招くかという選択は全てブランド側が判断しており、戦略の一部でもある。 メディアの取材を受ける VIP たちはショーを開催するブランドの服を着用し、その様子が SNS などで拡散されることが定番化している。 会場外にもファンが押しかける VIP の起用は多くのブランドにおいて極めて重大な仕事になった。

ショーを報道するメディアに対しては、事前に質問案や取材者の顔写真の提出を求めるなど、規制が厳しくなっている。 コロナ禍前のショー会場では、SNS のインフルエンサーの姿を多く見かけたが、ここ最近は減っている。 入れ替わるように、コロナ禍後から、韓国やタイといったアジア圏などからの人気アイドルや俳優たちの姿が目立つようになった。 (編集委員・後藤洋平、asahi = 5-3-25)

|