タイで自動車生産が激減、「中国シフト」強めたが EV 伸びず … 日本企業巻き返しの可能性も

東南アジア最大の自動車産業集積地のタイで、自動車の生産台数が激減している。 中国企業の電気自動車 (EV) 工場を誘致して「中国シフト」を強めたが、EV の生産が増えず、誤算が生じた。 米国のトランプ政権の関税政策に伴う米中対立の激化や世界の貿易縮小も懸念され、逆風は強まっている。

米と交渉急ぐ

タイの 2 月の自動車生産は11 万 5,487 台で、前年同月比で 13.6% 減った。 19 か月連続で前年実績を下回り、前年から 2 割減った 24 年から続く減少傾向に歯止めがかからない。 タイ工業連盟は最近の生産の減少について「米国の関税政策の影響を見極めるため、自動車会社が輸出に慎重になっている」と、輸出減が原因と説明する。

タイは国内総生産 (GDP) の約 3 割を製造業が占め、自動車が基幹産業だ。 日本の自動車大手の工場が集積し、東南アジア各国や、米国に完成車や部品を輸出する。 米国は自動車以外も含む輸出額全体の 2 割弱を占める最大の輸出相手国で、輸入車に追加関税を課したのに加え、相互関税でタイに計 36% の税率が上乗せされれば打撃は大きい。 米政権が相互関税の全面発動を 90 日間停止し、タイ政府は米政権との貿易交渉を急ぐ。 「米国のニーズに合った提案をする(ピチャイ商務相)」として、米国製品に課す関税の引き下げや、規制など非関税障壁の緩和と引き換えに相互関税の減免を求める構えだ。

悪循環

タイでは近年、中国企業が投資を加速させている。 政府も補助金を支給して EV 工場を誘致し、EV 大手 BYD や長城汽車などが工場を新設、生産能力は計 40 万台以上になった。 だが、24 年の EV 生産台数は 1 万台程度にとどまった。 24 年の EV 販売台数が、前年に急増した反動で前年比 9.3% 減の 6 万 6,732 台に落ち込んだ影響が大きい。 中国勢が中国からの輸入車の在庫処分を優先したうえ、他の東南アジア各国でも EV の需要は限定的で輸出も増えなかった。

国士舘大の助川成也教授(アジア経済)はタイの立場について「対米輸出の減少が不可避な中、中国との経済関係の重要性は変わらない。 一方、中国偏重の姿勢は米国に問題視されるリスクがあり、バランスの取り方が難しい」と指摘する。 今後、タイで中国シフトの姿勢が変化すれば、存在感の低下が指摘される日本企業が巻き返しを図る動きが広がる可能性もありそうだ。 (バンコク・井戸田崇志、yomiuri = 4-13-24)

2025 年 8 月 8 日より「室蘭 - 青森航路」に新造船登場! 「ブルーグレイス」デビュー!

〜展望浴室新設! 船上で優雅なひとときを〜

津軽海峡フェリー株式会社(本社 : 北海道函館市、代表取締役社長 : 柏木 隆久、以下「津軽海峡フェリー」)は、室蘭 - 青森航路へ運航中の「ブルーマーメイド」に替わり、2025 年 8 月 8 日室蘭発 20:50 より、新造船「ブルーグレイス」を就航いたします。 総トン数は約 8,900 トン、定員 422 名。 現行船にはない展望浴室、新等級「ファースト/2 名定員・4 名定員」及び「ファースト/わんこ同伴室」を新設。従来の等級、スタンダードには、マットレス、鍵付きロッカー、コンセントを完備するなど、設備の拡充をおこなう他、ビューシート、コンフォートシングルをより利用しやすい価格に変更いたします。

津軽海峡フェリーはこれからも、お客様に選んでいただけるよう、安全で快適な船旅を提供するとともに、地域に密着し愛されるフェリーを目指します。 (@press = 4-8-25)

九州豪雨で被災の JR 肥薩線、八代 - 人吉間の復旧で

熊本県と JR 最終合意 … 15 駅のうち 3 駅廃止に

2020 年 7 月の九州豪雨で被災した JR 肥薩線を巡り、熊本県と JR 九州は 3 月 31 日、運休が続く同県内の八代 - 人吉駅間(52 キロ)の復旧について最終合意した。 同区間の 15 駅のうち、3 駅を廃止して 33 年度頃に復旧させる。 被災から 5 年を控え鉄路復活が決まった。 同社は 25 年度から復旧に向けた設計などに着手する。 (yomiuri = 4-1-25)

成田の国際線旅客数、2 月は 279 万人 「コロナ禍前の水準に回復」

成田空港(千葉県)の 2 月の旅客数全体は 329 万人で、コロナ禍前の 2019 年同月比で 98% だった。 うち国際線旅客数は 279 万人で、同 100%。 21 日、定例記者会見で発表した成田国際空港会社 (NAA) は「国際線はコロナ禍前の水準まで回復した」との見方を示した。 旅客数全体は、24 年同月比 106%。 国際線旅客数は同 112% で、うち外国人旅客数は同 114%、19 年同月比だと 138% で、2 月の最高値を更新した。 71 万人の日本人旅客数は 19 年同月比で 63% にとどまったが、24 年同月比だと 119% と増えている。

国内線旅客数は 50 万人で、19 年同月比 90%、24 年同月比 81%。 LCC (格安航空会社)を中心に、限られた機材を好調な国際線に充てている影響とみられる。 田村明比古社長は「ハブ空港は、国内線ネットワークも拡充が重要。 航空会社への働きかけを強めていく。」と話した。 国際線貨物便は、発着回数が 2,100 回で、19 年同月比 123%、24 年同月比 103%。 国際航空貨物量は 14 万トンで、19 年同月比 100%、24 年同月比 105% だった。 (小林誠一、asahi = 3-22-25)

三菱自 鴻海と EV 協業へ 生産委託などで車種拡充

三菱自動車が、台湾の鴻海精密工業と電気自動車の分野で協業する方針を固めたことが分かりました。 三菱自動車は、台湾の電機大手「鴻海精密工業」と EV (電気自動車)の分野で協業し、EV の一部生産を委託することで調整をしています。 近く、正式に発表される見通しです。 協業によって、生産コストが抑えられるほか、EV のラインナップを強化する狙いがあります。 日本国内にある工場は維持するということです。 一方、鴻海は、シャープとも EV の開発で連携するなど、電気自動車分野での事業展開を進めています。 (テレ朝 = 3-21-25)

福岡空港、新たな滑走路「離陸」 発着回数微増、混雑緩和は限定的

福岡空港(福岡市博多区)に増設された 2 本目の滑走路の利用が 20 日、始まった。 航空機の混雑緩和を目的に、国土交通省が 1,643 億円をかけて整備した。 原則、国際線の離陸に使われる。 第 2 滑走路は長さ 2,500m、幅 60m、敷地西側の国際線ターミナル側に整備。 博多駅から地下鉄で 2 駅と便利な半面、敷地の制約で 2 本の滑走路間の距離が 210m と近く、同時発着はできない。 このため、1 時間あたりの発着回数は当面、従来の 38 回から 40 回に増えるだけで、混雑緩和の効果は限定的となる。 長さ 2,800m の第 1 滑走路は主に国内線の発着と国際線の着陸に使われている。

福岡空港は航空法上の混雑空港に指定され、発着枠に制限がある。 増設は 2015 年に事業化され、2016 年に着工。 高さ 90.9m の新管制塔も整備された。 福岡空港はインバウンド(訪日外国人)が増加している。 28 日には空港の運営会社、福岡国際空港 (FIAC) が約 2 倍の規模に増改築した国際線ターミナルビルの拡張部分も開業する。 保安検査の処理能力が 2 倍、免税店エリアの広さが 4 倍になるなど、国際線の受け入れ態勢が拡充される。

福岡空港の運営は 19 年 4 月に民営化。 FIAC は今後、国内線ターミナル側に店舗やホテルが入る 11 階建ての新たな複合施設の建設も進め、27 年夏に開業予定。 航空便の利用以外の目的で訪れる地域住民らの誘客もめざしている。 (江口悟、asahi = 3-20-25)

東海道新幹線にプレミア席 半個室タイプ、27 年度導入

JR 東海は 19 日、東海道新幹線に、グリーン席よりも上質な半個室タイプの座席を設けると発表した。 2027 年度中の導入を予定しており、デッキ部分を改造して 26 年秋に登場させる 1 - 2 人用個室とともに、プライバシーを確保したい客や外国人旅行客らの利用を想定しているという。

新たなプレミア席は、最新型車両「N700S」のグリーン車(8 - 10 号車)のうち、10 号車の一部に設置。 現在の 13 列から 17 列までの計 20 席分のスペースに、独立した座席を横一列あたり 2 席ずつ計 6 席を配置する。 座席はプライベート感の高い大型バックシェルタイプで、レッグレスト付きのリクライニングシート。 通路やグリーン席との間には仕切りが設けられ、利用者は鍵付きの扉で出入りし、専用の Wi-Fi や荷物スペースもある。 座席の前後に仕切りはなく、座席を転換して対面でも利用できる。

新幹線のプレミア席では、東北新幹線を走る「E5 系」や上越、北陸新幹線を走る「E7 系」に、ファーストクラスにあたる「グランクラス」が設定されている。 (細沢礼輝、asahi = 3-20-25)

北海道新幹線、札幌延伸は「38 年度末ごろ」 国が見通しを正式発表

北海道新幹線の札幌市までの延伸について、国土交通省の有識者会議は 14 日、開業時期が 2030 年度末ごろから、38 年度末ごろに延びるとの見通しを正式に公表した。 工事の進み具合によっては、さらに数年単位で遅れる可能性もある。 トンネル掘削が難航していることに加え、工事現場での時間外労働の上限規制が影響している。

新函館北斗 - 札幌の延伸をめぐっては、三つのトンネルの掘削で、地質不良や巨大な岩にぶつかるなどして工事が難航。 有識者会議がとりまとめた報告書は、土木工事だけで想定よりも約6年多くかかる見通しで、その後の設備工事などを含むと 38 年度末ごろの開業になるとした。 一方、今後も工期を延ばすリスクが生じうることから、詳細な開業時期はトンネル貫通のめどが立ち次第、改めて示すとした。 有識者会議の森地茂座長や建設主体である鉄道・運輸機構の藤田耕三理事長は、貫通の見通しは 3 - 5 年ほどで立つとした。

札幌延伸を巡っては、鉄道・運輸機構が昨年 5 月、目標としていた 30 年度末の開業が困難だと国交省に報告。 国交省の有識者会議で工期の短縮策や、開業時期の妥当な見通しについて検討していた。 (中村建太、asahi = 3-15-25)

上昇気流の航空機リース、旅客需要の回復で好調 機体数上位に日本勢

航空機リース業界で、日本企業が勢いづいている。 海外企業への出資や買収を進め、いまや機体数の上位に複数社が入る。 航空市場は新型コロナ禍後の旅客需要の回復にくわえ、さらなる成長が見込めるとして、新たに参入する企業もある。 リースを手がける企業は、航空機大手の仏エアバスや米ボーイング、中古市場などから機体を購入し、航空会社に貸し出している。 さらに、個人や企業が投資対象として機体を購入して航空会社に貸し出し、リース料を受け取る「投資商品」を提供、機体の管理料などで稼ぐビジネスもある。

大和証券グループ本社は昨年 11 月、アイルランドに拠点を置く航空機リース会社エアボーン・キャピタルと資本業務提携を結んだ。 今後、国内の経営者ら富裕層向けに航空機の投資商品を提供していくという。 同社は「超富裕層をはじめとするお客様のニーズに対応する」としている。 投資商品の中には、機体にかかる費用を損失として計上すれば「節税」になるなどとうたうものもある。 一方で、リスク分散などの観点から、株や債券などの伝統的な資産以外に投資する「オルタナティブ投資」の一つとして人気が高まっているほか、利回りの良さも注目されているようだ。

日本航空機開発協会によると、2019 年から 43 年までの世界の航空旅客輸送量の成長率は、平均で年 3.5% の見通しだ。 19 年と比べ、43 年は 2.3 倍に増える。 経済発展が続くインドなどでの伸びが期待される。 最近では、世界を飛ぶ航空機の約 5 割がリース機とされる。 リースの方が費用を抑えられるほか、昨年ボーイングでストライキが起きた影響などで、機体の入手に時間がかかることが背景にある。

旅客数の伸びは市場の拡大に直結しており、各社は投資を強める。 三井住友フィナンシャルグループ傘下の SMBC アビエーション・キャピタルは、保有・管理する機体数で世界 2 位につける。 23 年 9 月にボーイングから 25 機、同年 11 月にはエアバスから 60 機を購入する契約を結んだと発表した。 国内では最古参の一社のオリックスも 24 年度に 1,500 億円以上を投資し、5 年後には管理・保有する機体を現在の 2.5 倍の 500 機に増やす計画だ。

日米貿易摩擦もきっかけに

日本で航空機リース事業が広がったきっかけの一つが半世紀前の日米貿易摩擦だ。 リース機体の購入費は輸入分に計上され、対米黒字の減額につながった。 そのため、政府系の日本輸出入銀行(現・国際協力銀行)が低金利の融資を提供。 1970 年代終わりに、オリックスなどが参入した。 その後も日本企業は海外の企業に出資したり、買収したりする形で参入を続けた。 現在は丸紅とみずほリースが共同出資する企業や、三菱 HC キャピタルの子会社も機体数で世界 20 位以内につける。

ただ、コロナ禍のような事態が起これば需要が一気に冷え込むリスクもある。 それでも、オリックスの北川慶・輸送機器事業本部副本部長は「外部要因に左右されつつもリース事業は伸びる。 飛行機に乗る人は圧倒的に増えていくため、成長産業だと思う。」と話す。 (杉山歩、asahi = 3-12-25)

GM がキャデラック EV を日本初投入 右ハンドル車で市場攻略目指す

米ゼネラル・モーターズ (GM) 日本法人は 7 日、高級車ブランド「キャデラック」の電気自動車 (EV) 「リリック」を日本に投入すると発表した。 EV を国内に投入するのは初めて。 価格は税込み 1,100 万円。 右ハンドルを採用し、日本市場の開拓を目指す。

販売は 8 日から。 リリックは SUV (スポーツ用多目的車)型の EV で、米国では 2023 年に発売された。 最大航続距離は 510 キロメートル。 日本仕様では右ハンドルを採用するほか、急速充電規格「チャデモ」に対応する。 キャデラックは近年、同車種が狙う市場で「少数派」となる右ハンドル仕様を展開してこなかったが、方針を転換した。 日本法人の若松格社長は 7 日、「リリックを始めとする EV の投入で、日本における高級 EV のトップブランドの一つとなることを目指したい」と話した。 (西山明宏、asahi = 3-7-25)

ANA HD、過去最多 77 機を発注へ 輸送力と収益向上がねらい

ANA ホールディングス (HD) は 25 日、新たに 77 機の航空機を発注すると発表した。 同社として過去最多の発注数となる。 コロナ禍で機材投資を抑えていたが、需要が高まる国際線の強化などを図る。 国際線向けには米ボーイングの中型機「787-9」を 18 機発注する。 低燃費で大型機並みの航続距離をもつ 787 型機を増強し、特に需要が伸びるアジアや北米行きの路線の輸送力向上を図る。

国内線向けには、ブラジルのエンブラエルの小型機「E190-E2」を 20 機発注する。ANA HD がエンブラエル社の航空機を導入するのは初めて。 国内線では現在、座席数が 160 ほどのボーイング 737 型機がメインだが、「需要に対して供給が多すぎる(同社幹部)」状態だったという。 今回発注する小型機は座席数が 100 席ほどのため、空席を減らして収益性を高めることにつながるとしている。

ほかに欧州エアバスにも発注する。 機材は 2028 年度 - 33 年度に順次メーカーから受領する。 ANA HD によると、全 77 機のカタログ上の価格は約 2 兆 1,500 億円だが、実際の購入価格はより安価になる見通しだという。 同社の保有機材は、コロナ禍前の 19 年度の 302 機から、昨年度には 278 機にまで減っていた。 今回の大規模発注で、30 年度にはこれを約 320 機まで増やす計画だ。 (中村建太、asahi = 2-25-25)

女性パイロット増へ 航空大学校が「身長 158 センチ」の要件撤廃

女性パイロットを増やすため、国土交通省は、国が設置した養成機関の航空大学校で、入学要件に定める 158 センチの身長制限を撤廃する方針を固めた。 従来の入試とは別に、面接などを重視した試験を導入して「女性枠」を設けることも検討する。 国交省が 21 日、「操縦士・航空整備士の女性活躍推進ワーキンググループ (WG)」でまとめた改善策を公表した。 WG は昨年 10 月に設置され、有識者や実務経験者らが議論してきた。

国内の主要な航空会社で働く操縦士約 7,270 人のうち女性は 142 人で、全体のわずか 1.9%。 アジア・オセアニア地域の 6.1%、世界平均 4.7% と比べても低い。 改善策では、10 年以内に女性比率 10% を目標に掲げた。 航空大学校は国内の操縦士の約 4 割を輩出している。 昨年入学した 108 人のうち、女性は 6 人にとどまる。

WG は「航空大学校の女性比率の低さが、操縦士全体の女性比率に大きく影響している」と指摘。 入学要件に「158 センチ以上」の身長制限があるほか、「数学 III」や高校レベルの物理など理系科目の試験が必須であることなどが、女性の入学が少ない一因と位置づけた。 養成コースをもつ私立大学や航空会社は、こうした要件を設けていない。

WG の提言を受け、国交省は 158 センチ未満でも操縦装置に手足が届けば問題ないとし、2026 年度の入学募集から身長制限を撤廃する方針を決めた。 試験科目も見直すほか、面接などを重視した試験方法を導入した上で、理工系大学などが採り入れているクオータ制や女性枠の導入を検討する。 また、航空整備士の国家資格については、学科試験後に実地試験を受けるまでの期限を現状の 2 年以内から 5 年以内に延長することを検討する。 産育休の取得で、期間内に実地試験を受けられないケースがあり、女性の定着を図る狙いがある。 (益田暢子、asahi = 2-21-25)

トランプ氏の自動車関税、日本勢に影響必至 「大衆車は買われない」

トランプ政権が米国に輸入される自動車に 25% 前後の関税を課す方針を明らかにした。 米国市場に日本やメキシコなどから完成車を輸出する日系自動車メーカーにとって、影響は小さくない。 車関税ゼロのはずの日本市場を問題視される可能性も出ている。 日本から米国への輸出額のうち、3 割を自動車関連が占めている。 同じく関税の引き上げを表明している鉄鋼・アルミニウム製品は 1% 程度で、実行された際の自動車業界への影響は必至だ。

武藤容治経済産業相は 18 日、「まずは今後明らかになる措置の具体的な内容および日本への影響を精査する」とした。 経産省幹部は「日本が名指しされたわけではない。 4 月に本当に関税を上乗せするのかも明確ではない。」と話す。

実際に引き上げられた場合の影響はどれほどか。 トヨタ自動車では、世界販売の約 2 割を米国が占める。 2024 年に米国で販売した 233 万台のうち、53 万台は日本から輸入した。 調査会社 S & P グローバル・モビリティによると、トヨタが 23 年に米国で販売した車のうち輸入車の割合は、カナダとメキシコでの生産分も合わせると 44% に上る。

トランプ大統領の宣言通りになれば、トヨタだけでも約 100 万台に 25% の関税がかかることになる。 伸び悩む電気自動車 (EV) を横目に得意のハイブリッド車 (HV) で業績を伸ばしていただけに、競争力の低下は気になるところだ。 トヨタの幹部は「レクサスのような高級車は買ってもらえても、大衆車は買われなくなるだろう」と気をもむ。

影響は他のメーカーにも及ぶ。 マツダが昨年に米国で販売したのは約 42 万台。 その半分に相当する約 23 万台を日本から輸出していた。 メキシコ工場から米国に輸出した台数を含めると、米国での販売台数の約 7 割に 25% の関税がかけられる可能性があることになる。 マツダ広報は「現在、取り得る全てのオプションを洗い出し、最適な対応策を講じるべく準備を進めている。」

ホンダは「7千億円」の試算も

ホンダはすでに対応を始めている。 青山真二副社長は 13 日の決算発表会で、カナダやメキシコでの生産分を「なるべく 2 月中に米国内に持ってくる短期的対応をやっている」と明かした。 仮に関税が引き上げられた際の影響もすでに計算しているという。 米国で販売するカナダとメキシコからの輸入分は年間 55 万台、逆に米国から両国への輸出は年 6 万台。 この計 61 万台の単価は約 3 万ドル(約 455 万円)で、ここに 25% の関税をかけると「完成車の影響がわかる。(藤村英司取締役)」 単純計算では約 7 千億円の影響があることになる。

国際貿易投資研究所の高橋俊樹研究主幹は「25% も関税が課されれば、日本メーカーはメキシコなどの生産拠点を米国内に移さざるを得ないのではないか」と指摘する。

日本市場を問題視する可能性

トランプ氏は米国への車の輸出だけでなく、日本の自動車市場を問題視する可能性がある。 米国は日米間の貿易不均衡について、これまで何度も自動車を標的にしてきた。 1990 年代後半には、日本からの輸出超過を改善しようと、米ゼネラル・モーターズ (GM) が生産した乗用車「シボレー・キャバリエ」をベースにした車を輸入し、トヨタが「トヨタ・キャバリエ」の名で販売したこともある。

米国車が日本で売れないことも問題視してきた。 日本自動車輸入組合によると、23 年に日本が輸入した米国ブランドの自動車(バスやトラックも含む)は 1 万 8,958 台。 海外ブランド車全体の 8% 以下で、国内市場全体の 0.4% ほどと低迷している。 日本は海外から輸入する自動車に関税をかけていない。だが、米国側は米国車の販売低迷の理由が安全基準の違いなどによる「非関税障壁」が原因だと主張してきた経緯がある。 トランプ政権でこうした主張がさらに強まる可能性がある。 (稲垣千駿、大平要、長橋亮文、asahi = 2-19-25)

標高約 1,000m の「難所トンネル」が激変! 上高地への国道「新トンネルを掘って、つなぐ」

難易度 MAX 工事ついにスタート

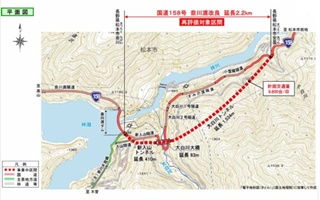

国道 158 号で「奈川渡改良」事業が進んでいます。

トンネル 4 本は大型車のすれ違いが困難

国土交通省長野国道事務所が 2025 年 3 月から、国道 158 号「奈川渡(ながわど)改良」事業で残された「新入山トンネル」の掘削工事をスタートさせます。 世界的に人気の観光地「上高地」へ通じる国道の "難所" を解消するため、「極めて難易度の高い」という工事がいよいよスタートします。 長野県松本市から西へ延びる国道 158 号は、上高地や岐阜県の飛騨・高山方面などに通じる重要な国道です。 現在は自動車専用道としての「中部縦貫道」を建設するプロジェクトも進んでいますが、まだまだ時間がかかるため、並行して険しい現道の改良も行われています。 奈川渡ダム(松本市)付近の難所を解消する「奈川渡改良」もその一つです。

長野のみならず日本を代表する観光路線ということもあり、ピーク時期には 1 日約 120 台以上のバスが通るといいます。 しかし、奈川渡ダム付近の現道は、幅 5.8m の狭いトンネルが 4 本連続し、大型車のすれ違いが困難なため滞留が発生しています。 奈川渡改良はこれらの課題を解消するものです。 急勾配かつ急曲線が続く現道を、橋と 2 本のトンネル (2.2km) で一気に結びます。 うち、東側の大白川トンネル(延長 1,534m) は 2019 年 7 月に貫通。 現道のヘアピンカーブをまたぐ大白川大橋 (延長 83m) の架設は 2023 年 5 月に完了しています。 残る「新入山トンネル」は、現道の「入山隧道」と、その坑内から Y 字に分岐する「新入山隧道」に代わる新たなトンネルです。

地下 JCT 工事並みの高難易度!?

当初の計画では、大白川大橋から既設の入山隧道の分岐部まで新しくトンネルを掘り、そこからダムまで既設の新入山隧道を拡幅する予定でしたが、これだと全線の通行止めが生じてしまいます。 このため線形を変更。 現道の隧道分岐部を避けて、ダム側出口まで新入山トンネルを新しく掘るルートとしました。 新入山トンネルは、入山隧道と山中で交差し、新入山隧道とダム側出口で合流します。 長さは 410m です。既存の新入山隧道のダム側は坑口付近の断面が拡幅され、坑内で既存トンネルと新トンネルが合流(分岐)する形となります。 これを、全面的な通行止めを行わずに施工するのが高難易度のポイントですが、3 月以降、次のような交通規制が行われます。

- 工事期間中は、片側交互通行または対面通行により常に交通を確保。 入山隧道および新入山隧道の全面通行止めは行わない。

- 夏場(5 月 - 10 月頃)は、土・日・祝日の交通規制は終日実施しない。

- 夏場の平日昼間は交通規制を実施しない (平日の夜間作業は実施)。

- 冬場 (11 月 - 4 月頃) は、新入山隧道の終日通行止めを実施。

* 交通規制は必ず前後に交通誘導員を配置し、混雑状況に応じた誘導を行う。

なお、今後は工事進捗状況や通行規制の詳細を毎月「お知らせ」として詳しく伝えていくということです。 (乗りものニュース = 2-16-25)

いすゞ自動車が米国に新工場で調整、石破首相が日米首脳会談で言及へ

トラック大手のいすゞ自動車が米国に新工場を建設する方向で調整していることが 7 日、複数の関係者への取材で分かった。 現地時間 7 日に米ワシントンで開かれる日米首脳会談で、石破茂首相はトランプ米大統領に対して同社の新工場について伝えるとみられる。 関係者によると、いすゞは米南東部サウスカロライナ州に 3 億ドル(約 450 億円)を投じて工場を建設することで調整している。ガソリン車や電気自動車 (EV) の中小型トラックを製造する模様だ。 トラックの需要が伸びる米国で現地生産を増やす狙いがある。

同社幹部は「トランプ政権が誕生してから始まった計画ではないが、需要が伸びる米国市場は重要だ」とする。 ただ、トランプ政権発足後に明らかになった新たな投資なだけに、政府はいすゞの新工場を日米首脳会談でトランプ氏に直接伝えることで、米国経済への日系企業の貢献を強調する考えだ。 現地生産の拡大は、トランプ政権の意向とも合致する。 同政権は中国に 10% の追加関税を課し、カナダとメキシコにも 25% の関税をかけようとしている。 製造業の国内回帰を促し、貿易赤字の解消を図ろうとの構えだ。

いすゞは昨年 4 月に発表した中期経営計画で、昨年度 28 万台だった商用車の新車販売を、30 年度に 45 万台以上にする目標を設定。 北米市場について「生産能力の強化に積極投資」すると表明。 今回の新工場建設計画はその一環だ。 コロナ禍を受けた電子商取引 (EC) の拡大などで、米ではトラックの需要が伸びている。 米運輸省によると、2020 年には 195 億トンだった貨物輸送量が 45 年には 3 割増加する見込みだ。 (多鹿ちなみ、松岡大将、asahi = 2-8-25)

日産とホンダ、統合協議打ち切りの公算大 日産が子会社化案に反発

日産自動車は 5 日、取締役会を開き、ホンダと進めていた経営統合協議を続けるかどうかについて経営陣が意見を交わした。 関係者によると、ホンダが打診した日産の子会社化案への反対論が強くでており、こうした意見を近くホンダ側に伝える方向だ。 統合協議は打ち切りとなる可能性が高まっている。 関係者によると、日産は 5 日の取締役会で、ホンダとの統合協議の状況やホンダから打診があった子会社化の提案などについて社外取締役らに意見を求めたという。 取締役会の中には、協議を続けるべきだとの意見もあったというが、協議を打ち切る流れが強まっている模様だ。

ホンダと日産は経営統合協議を始めると表明した昨年 12 月、統合が実現した場合は、持ち株会社を設立し、両社が傘下に入るとしていた。 両社は当初、統合協議を本格的に進めるかどうかを 1 月末に判断するとしていたが、2 月中旬に判断を先送りしていた。 ホンダ関係者は「日産のリストラ計画策定の遅れが理由だ」としている。 ホンダは、統合の「前提条件」としていた日産のリストラ計画策定が遅れているとして、方針を転換。 日産に対して子会社化を打診した。 「対等」の関係を強調してきた日産はこれに反発。 「こちらが受け入れられないボールを投げてきた(日産幹部)」と、両社の溝が深まっている。 (asahi = 2-5-25)

◇ ◇ ◇

ホンダ、日産に子会社化打診を検討 統合協議が進まぬ場合の代替案

ホンダと日産自動車の経営統合に向けた協議で、ホンダが日産に対して子会社化を打診する案を検討していることが 4 日、わかった。 日産のリストラ計画の策定が遅れて統合協議がうまく進まない場合、代替案として打診する考えのようだ。 実際に打診した場合、日産が強く反発し、統合の実現そのものが難しくなる可能性もある。

両社は昨年 12 月に経営統合に向けた協議を始めると発表した際、来年 8 月に持ち株会社を設立して両社が子会社としてぶら下がる形を目指すとしていた。 関係者によると、統合協議が進展しない場合、ホンダは持ち株会社の設立に代わる案として日産に子会社化を打診することを検討しているという。 ホンダ主導で日産のリストラを進め、統合を加速させる狙いがあるようだ。

当初、両社は 1 月末をめどに協議の方向性を発表するとしていたが、2 月中旬に発表を延期した。 関係者によると、2 月中旬に先送りしたのは日産のリストラ計画の策定が遅れているためだ。 日産が昨年表明した 9 千人の削減の具体案についてホンダ側に詳しい説明がないという。 ホンダ関係者は「とにかく遅い」と不満を漏らす。 日産の内田誠社長は昨年 12 月の記者会見で「どちらが上、どちらが下ではない」と発言。 両社は対等の立場であると強調していた。 (asahi = 2-4-25)

◇ ◇ ◇

ホンダと日産、経営統合協議入り正式発表 来年 6 月の最終合意めざす

ホンダと日産自動車は 23 日、持ち株会社の設立を目指して経営統合の協議に入ると発表した。 三菱自動車も同日、持ち株会社への合流を検討することを正式に表明した。 来年 6 月までの最終的合意を目指し、2026 年 8 月に持ち株会社が発足する統合が実現すれば、販売台数で世界 3 位の巨大グループが誕生する。 23 日午後 5 時から東京都内で 3 社の社長が記者会見した。

ホンダと日産は同日、経営統合に向けた協議に入ることで基本合意書を結んだ。 持ち株会社を設立して上場させ、傘下に入る両社は上場廃止となる方針。 持ち株会社の社長はホンダの取締役から選出し、新会社の取締役の過半もホンダが占める方針だ。 事実上、新会社の主導権はホンダが握ることが鮮明になった。 ホンダの三部敏宏社長は会見で「自動車業界を取り巻く環境がグローバルで激的に変化する中で、統合することであらゆる領域で化学反応が生まれるシナジー効果は想定以上に大きい」と統合の意義を話した。

一方で、経営再建のためリストラ計画などを進めている日産の内田誠社長は、「経営統合を成功させるには、それぞれの会社がしっかりと自立し、より強くなっていくことが不可欠」と述べた上で、「両社の強みを持ち寄り、これまでにない車の楽しみと新たな価値をお客様に提供したい」と話した。 (西山明宏、asahi = 12-23-24)

◇ ◇ ◇

「ホンハイの日産出身幹部が渡仏」ルノーと日産株買い取りの交渉か

台湾の中央通信社は 19 日、台湾の電機大手・鴻海(ホンハイ)精密工業が、日産自動車の大株主の仏ルノーと日産株の買い取りを交渉するために、日本人幹部をフランスへ派遣していると報じた。 日産とホンダが経営統合に動いたのは、ホンハイによる買収を避けるためだとの見方がある。 中央通信は「ホンハイは当初、日産へ直接株買い取りを打診したが、同意が得られなかったためにルノーの持つ日産株へ目標を切り替えた」としている。 ホンハイは電気自動車(EV)分野を成長の柱としたいと考えているとされる。

派遣されたのは EV 部門の戦略を担う関潤氏。 日産出身で、日産では副 COO (最高執行責任者)を務めた経歴がある。報道によると、関氏は劉揚偉・董事長(会長)から日産問題についての全権を与えられており、チームを率いてルノーとの交渉にあたっているという。

23 年に資本関係の対等化で合意

ルノーと日産は 2023 年、資本関係の対等化に合意。 ルノーは日産株の 43% を保有していたが、信託会社を通じて段階的に売却して 15% まで下げることになっており、今年 10 月末時点では約 17% をルノーが直接保有する。 約 19% は信託会社がまだ管理しており、鴻海が取得を目指しているとみられる。 ただ、売却にあたっては日産が「優先的な地位を有する」とされている。 (北京・斎藤徳彦、asahi = 12-20-24)

◇ ◇ ◇

ホンダと日産が経営統合に向け協議へ 実現すれば世界有数グループに

自動車大手のホンダと日産自動車が経営統合へ向けた協議を始めることで調整に入ったことが 18 日、わかった。 持ち株会社を設立し、両社が傘下に入る形が有力視されている。 三菱自動車が合流することも検討する。 実現すれば販売台数が 800 万台を超える世界有数のグループが誕生する。 関係者によると、経営統合に向けた協議入りについて社内の枢要な会議体に諮っているという。 今後、統合協議が始まれば、持ち株会社の統合比率などについて両社で話し合うとみられる。

両社は今年 3 月から電気自動車 (EV) の開発で協業を進めていくと発表。 車載電池をはじめとする中核部品の共通化や共同調達など、幅広い分野で検討を進めていくとした。 また、8 月には両社の協業に三菱自が合流することも明らかにしていた。 両社の動きの背景には、自動車業界が 100 年に 1 度と言われる変革期に直面していることがある。 米テスラや中国 BYD など新興の EV メーカーが台頭する中、ガソリン車やハイブリッド車 (HV) で優位にある日本勢は今後厳しい戦いを迫られる。

両社には足元で向かい風が吹いている。 EV が伸びる中国市場で販売台数を大きく落として工場を閉鎖しているほか、ホンダは人員削減にも踏み切った。 日産は中国だけでなく、米国市場でも振るわず、業績が悪化。 今年の 9 月中間決算は 9 割超の減益となり、9 千人のリストラや生産能力の削減を発表していた。 ホンダの三部敏宏社長は今年 8 月の記者会見で、「新会社設立というのも一つの可能性としては捉えている」と話していた。 日産の内田誠社長も「将来的な競争力を担保できるような形になるということであれば、様々なことは検討していく」としていた。 (asahi = 12-18-24)

スズキ元会長・鈴木修氏にインドが国家勲章 「中産階級の夢を実現」

インド政府は 25 日、昨年 12 月に 94 歳で亡くなった自動車大手スズキの鈴木修・元会長兼社長に対して、国家勲章「パドマ・ビブシャン」を授与すると発表した。 インドの自動車産業の発展や経済成長に貢献した功績をたたえた。 勲章は、貿易・産業や医薬、芸術部門などで大きな功績をあげた人物に贈られる。 2021 年には、日印関係の発展に貢献したなどとして、安倍晋三元首相に贈られた。

鈴木氏は、インドの発展を見据え、現地政府系企業と合弁会社を設立し、1983 年に同国で小型車の生産を開始。 現在もインドの乗用車市場で約 4 割のシェアを占め、トップを走る。 鈴木氏が亡くなった際には、インド政府関係者らが相次いで追悼の言葉を発表。 今月 17 日に開かれた国際自動車ショーで演説したモディ首相は、「インドの自動車部門の成長と中産階級の夢の実現に多大な貢献をしてきた」とたたえた。 (石原孝、asahi = 1-26-25)

〈編者注〉 編者の若い時代、大半のインド国産車にはエアコンが付いていませんでした。 その中で、サイズはほぼ軽レベルでしたが、ちゃんとエアコンを搭載したスズキ車がスイスイと追い抜いて行きました。 砂嵐の日など、窓など開けられません、自ずと 60 度を越える車内で汗だくだったことを思い出します。 少なくとも安倍さんより早く受賞されるべきでした。

成田空港、34 万回に発着枠拡大へ 世界で薄れる存在感、回復へ一歩

成田空港(千葉県)の年間発着枠の上限について、国土交通省が現在の 30 万回から 34 万回に拡大する方針を固めたことが 10 日、分かった。 今月下旬に地元自治体などで構成する四者協議会で提案し、10 月からの実現を目指す。 アジアの空港間競争が激化するなか、増加する航空需要を取り込むための取り組みが本格化する。

成田の発着枠拡大は、22 万回から 30 万回に増やすことを決めた 2010 年以来だ。 成田国際空港会社 (NAA) によると、19 年の発着数は 26.4 万回。 コロナ禍で一時落ち込んだが、今年度は 25.1 万回に回復する見込みだ。 好調な訪日外国人需要などで、26 年にも 30 万回を超える需要が生じる可能性があるという。 このため、現在の空港施設で実現できる上限の 34 万回を早期に実現する考えだ。 周辺地域の騒音問題に配慮し、深夜の飛行を制限している 2 本の滑走路の発着時間帯(午前 6 時 - 午前 0 時、午前 6 時 - 午後 11 時)は変更しない。

拡大する発着枠は、航空各社から希望が多い朝と夕を中心とする方向で調整する。 34 万回が実現すれば、1 日平均の発着数は 19 年の 724 回から、単純計算で 900 回超となる見通し。 NAA がすでに周辺自治体への説明を始めている。 今月下旬には、千葉県、成田市など周辺 9 市町との協議会を国交省と開き提案する。

1978 年に開港した成田は旅客、貨物ともアジアの空港でトップクラスだったが、現在は韓国や台湾、中国の空港に抜かれて国際的な地位が低下。 19 年の旅客数は 3,670 万人で、世界の国際空港のなかでは 18 位。 00 年の 8 位から大きく下げた。 10 年以降は羽田の国際化も進み、成田の存在感が薄れつつある。 国は成田と羽田を「首都圏空港」と位置づける。 世界的に増加する航空需要を取り込むため、発着枠を計 100 万回に拡大することを目指す。 ただ、現在約 49 万回の羽田はすでに発着容量の上限を迎えており、成田の機能強化が急務だ。

成田はこれまでに、29 年 3 月に 3 本目となる滑走路を新設し、40 年代後半には発着数を年間 50 万回に引き上げる計画を打ち出している。 34 万回への拡大は、構想実現にむけた第一歩となる。 NAA は機能強化後を見据えた「新しい成田空港」構想も昨年に策定。 港周辺に産業集積を図るほか、三つあるターミナルビルの集約や鉄道アクセスの改善などについても進める。 (増山祐史、大和田武士、asahi = 1-10-25)