京大やローム、IoT 通信部品を開発 省エネ、インフラに活用

京都大学やロームは、あらゆるモノがインターネットにつながる「IoT」用に低消費電力の無線通信モジュール(複合部品)を開発した。 長期間の稼働が可能な省エネ性と複数のモジュールで電波を飛ばし通信範囲を広げられるのが特長で、発電設備などインフラでの活用を想定した。 2017 年中にも製品化する。 東京電力などがスマートメーター(次世代電力計)に採用した短距離無線通信の国際規格「Wi-SUN (ワイサン)」を IoT 用に改良した。 通信距離は 1 キロメートル以下だが、複数のモジュールで中継し数キロに延長できるようにした。 数キロ圏内にある数百個のセンサーの情報を送信できる。 通信ソフトは日新システムズ(京都市)が開発した。

東電などが採用した信頼性を生かして橋梁や道路、発電設備などのインフラなどの活用を想定している。 無線 LAN に比べて通信容量や速度は劣るが、IoT の中心となるセンサーはデータ量が小さく支障はないという。 月 2 千回通信する場合、単 3 電池 3 本で稼働期間は 10 年間と長期間利用できるようにした。 ロームなど部品メーカーがモジュールのほか、IC チップや USB 型の小型機器に製品化して発売する。 (nikkei = 11-14-16)

石油・ガス 10 社、温暖化対策へ基金 英 BP など

英 BP やサウジアラビア国営のサウジアラムコなど石油・ガス大手の 10 社は 4 日、地球温暖化対策のための基金を設け、10 年間で 10 億ドル(約 1,030 億円)を投資すると発表した。 温暖化の原因となる二酸化炭素を回収して地中に閉じ込めたり、運輸部門のエネルギーを効率化したりする技術などに投資する。

10 社は 2014 年、温室効果ガス削減に取り組むため、石油・ガス気候変動イニシアチブ (OGCI) を創設。 温暖化対策の新たな国際ルール「パリ協定」が 4 日に発効したことを受けて、取り組みを加速させるのがねらい。 ただ、投資額は 1 社平均で年間 10 億円規模。 10 社の中には年間 2 兆円を超える設備投資をする企業もあるため、欧米メディアは「投資額が不十分」、「PR に過ぎない」と批判する専門家らの声も伝えている。(ロンドン = 寺西和男、asahi = 11-5-16)

省エネ半導体の実用化研究 パナソニックなど 富士通・阪大と

パナソニックや富士通、大阪大学などは 2017 年度から産学官協同で、新たな省エネ半導体の実用化研究に乗り出す。 ハイブリッド車 (HV) や電子レンジなどの電気製品に組み込んで電気の流れを制御するパワー半導体で、20 年以降の実用化を目指す。 普及すれば国内全体の消費電力を 1 割減らせる見込みだ。 温暖化ガスの排出削減にもつながり、環境省は地球温暖化対策の切り札にしたい考えだ。

11 月に発効する温暖化対策の新枠組み「パリ協定」で、日本は温暖化ガスを 30 年に 26% 削減する目標を掲げる。 開発したパワー半導体は従来型に比べ、電圧や電流の制御時の電気の損失を約 4 割低減できる。 試算では国内のパワー半導体がすべて新型に置き換われば国内の消費電力を 1 割減らせる。 これは原子力発電所 4 基分以上に相当する。

新型半導体は環境省の事業として大阪大学の森勇介教授と名古屋大学の天野浩教授、住友化学の子会社サイオクス(茨城県日立市)などが開発した。 天野氏らのノーベル物理学賞の授賞理由になった青色発光ダイオード (LED) の素材である窒化ガリウムを使った。 高純度の薄膜を作り 4,700 ボルトの高電圧で動作できるようにした。 サイオクスなどが製造し、パナソニックや富士通、自動車メーカーが自社製品に組み込む予定。 電子レンジ、サーバー、HV などが対象になる。

パワー半導体は送電時の高電圧を家庭などで使えるように下げたり、電気製品で使えるよう交流を直流に変えたりするのに用いる。 発電所から家庭や工場で電気を使うまでに何度も切り替えが要る。 現在主流のシリコン製ではそのたびに約 5% の電力が失われている。 環境省は 17 年度予算で企業への助成金 25 億円を計上する。 (nikkei = 10-26-16)

◇ ◇ ◇

超省エネ、次世代パワー半導体を開発へ 名古屋大・天野教授

◆ 国内使用電力の 1 割削減

2014 年にノーベル物理学賞を受賞した名古屋大の天野浩教授 (56) らの研究グループが来年度、受賞の決め手となった技術をさらに発展させ、電子部品「パワー半導体」の次世代型の開発を本格化させる。 名大が学内に関連施設の整備を進めており、実用化を急ぐ。 開発、普及が実現すれば国内の全電力使用量を 1 割以上削減できるため「省エネの切り札」と期待される。

天野教授は青色発光ダイオード (LED) の開発で赤崎勇名城大終身教授 (87) らと物理学賞を共同受賞。 青色 LED の材料の窒化ガリウム (GaN) の結晶化に成功したことなどが理由となった。 パワー半導体は電圧や電流を制御する電子部品。 大半がシリコン製だが、代わりに GaN 結晶を使う次世代型は大幅に省電力化、小型化ができる。 ただし、従来の LED 用の GaN 結晶は構造が粗く、LED より通電量が多いパワー半導体に使用するための品質向上が課題となっている。

名大は GaN 研究を推進するため昨年、天野教授をトップに、研究拠点「未来エレクトロニクス集積研究センター」を発足させ、この難題に挑んできた。 天野教授らは、結晶を成長させる土台の物質を変更するなどして、結晶構造の整った高品質の GaN 結晶の生成に道筋をつけた。 実用的な 1 センチ四方の大きさの結晶を効率的に作ることができる新型の結晶生成装置を既に独自開発。 来年度から本格運用できる見通しが立った。

現在、名大は構内に延べ 3 千平方メートルの精密作業用クリーンルーム棟を整備しており、完成後はこの装置や、パワー半導体の製作設備などを置く。 さらに 5,700 平方メートルの新研究棟を建設。 天野教授ら名大の研究室のほか、GaN 研究に取り組む他大学との共同研究拠点や、トヨタ自動車などとの産学連携拠点としても活用する。

今年のノーベル賞は 3 日の医学生理学賞を皮切りに各賞の発表が続く。 天野教授は「(受賞後も)やらなきゃいけないことはたくさんある。 次世代型の開発で温室効果ガスも大幅に減らせる。 地球エネルギー問題、環境問題を解決したい。」と話している。

◆ LED 以上の波及効果

パワー半導体は半導体の一種で、送電システムやコンピューター、鉄道車両、電気自動車 (EV) など幅広い分野で使われている。 現在のシリコン製では通電時に熱として放出され、むだになる電力が大きいが、次世代型ではこの損失が 10 分の 1 になるとされる。 実用化されれば、社会的な波及効果は LED 以上といわれる。 名大などの試算では、次世代型が普及すれば日本の電力消費量だけでなく、二酸化炭素 (CO2) の排出量も 1 割以上、削減できる。 同時に小型化や高性能化も可能となり、高速データ通信システムや高効率な太陽光発電システムの開発にもつながる。

現在、パワー半導体の市場規模は世界で 2 兆円以上。次世代型が登場すれば市場拡大は必至で、世界各国が開発を競っている。 国内では研究機関や自動車メーカー、電機メーカーなど計 61 団体が共同研究体「GaN 研究コンソーシアム」をつくり、国を挙げて研究を進めている。 その中心となっているのが、世界最先端の GaN 結晶技術を持つ名大だ。 産業界と大学との橋渡しをしている産業技術総合研究所(茨城県つくば市)の GaN 研究担当者は「GaN を使ったパワー半導体開発は、海外勢に押され気味な日本の電機メーカーにとって大きな力になる」と話す。 (坪井千隼、中日新聞 = 10-2-16)

エコ技術、アジアに売り込め ごみ処理・水道で官民連携

ごみ処理や水質管理など、環境ビジネスの分野で関西企業がアジアに技術を売り込んでいる。 不慣れな地域でも、行政機関の手を借りて活路を見いだしつつあり、官民連携への期待が高まっている。

■ ベトナムに焼却プラント

ベトナムの首都ハノイ近くで 9 月中旬、同国初の産業廃棄物の焼却プラントが動き始めた。 ハノイ市と日本の新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) による政府間事業だ。 施設は 1 日 75 トンの産廃を燃やせる。 プラントを運転するハノイのごみ処理公社が 1 日に扱う産廃の 4 分の 3 に当たる。 排熱を使って発電もでき、空気中へのダイオキシンの排出量も基準値の 20 分の 1 以下に抑えられる。 試運転を重ね、12 月中の本格稼働をめざす。

造ったのは、ごみ処理発電施設で世界大手の日立造船(大阪市)だ。 環境技術にたけ、海外 374 カ所にプラントを建てている。 だが、東南アジア地域ではまだ 3 カ所しかない。 「民間が単独で行ってもだめ」と古川実会長は強調する。 アジアにはごみ処理の法律や制度が整っていない国も多いため、制度設計を手助けできる行政機関の協力が欠かせないのだという。 同社は 2014 年にも大阪市などと環境省の事業に参画。 ホーチミン市で家庭から出る生ごみの処理にも取り組もうとしている。

■ 中小にもチャンス

官民連携の取り組みは広がっている。 国際協力機構 (JICA) は 月、滋賀銀行と業務提携を結んだ。 JICA が持つ海外の行政機関との関係を生かし、銀行の取引先の中小企業の海外進出を後押しする。 「JICA は強力な存在だ。 金融機関を含め三位一体なら海外でも戦える。」と高橋金属(滋賀県長浜市)の高橋康之社長は話す。

本業は金属部品の加工だが、洗浄装置も扱っている。 洗剤を使わずに水でさまざまな物に付いた油汚れを落とせる装置だ。 滋賀県は琵琶湖の水質を守るため、工場に厳しい排水規制を課す。 この規制に対応することで生まれた「琵琶湖発」の製品だ。 中国やタイなど世界 15 カ国に製品を納めてきたが、高橋社長は「中小企業 1 社では厳しかった。」 特にアジアでは、現地の行政機関との結びつきがものを言い、行政の意向を知らなければビジネスが進められないという。 だが、中小企業では情報収集するための人も力も足りない。

滋賀県は 3 年前、「しが水環境ビジネス推進フォーラム」を設立。 海外企業との商談の場を設けたり、補助金を出したりして、企業の海外進出を後押しする。 フォーラムの一員で、水分析技術に強い日吉(近江八幡市)は、これまで 30 カ国 700 人超の研修生を受け入れて技術を広め、人材育成をしてきた。

だが、世界の水道の分野では、施設の建設から運営までを担う「水メジャー」と呼ばれる海外企業の影響力が強い。 長年、自治体が水道を運営した日本では民間に運営ノウハウはなく、対抗は難しい。 国内でも海外企業が、下水施設の運営を担う例が増えている。 日吉の村田弘司社長は「国内は人口減少も進み、海外に出て行かないと食いぶちがなくなる。 滋賀で培ったものを産官学で連携して売り出したい。」と期待を寄せる。 (伊藤弘毅 = ハノイ、笠井哲也、asahi = 10-20-16)

〈環境ビジネスの拡大〉 環境省の推計では、ごみ処理や資源の有効利用、環境汚染の防止といった産業の国内市場規模は 2014 年に 105 兆円。 00 年の 1.8 倍だ。 世界市場は 50 年に少なくとも 2,450 兆円前後に膨らむとみられる。 うちアジア市場が 800 兆円超を占め、各国企業が商機をうかがう。

オゾン層壊さないが温暖化招く … 代替フロン規制採択

エアコンや冷蔵庫の冷媒に使われ温室効果が大きい代替フロン、ハイドロフルオロカーボン (HFC) が地球温暖化対策のため、段階的に生産規制されることになった。 15 日、ルワンダの首都キガリで開かれていたモントリオール議定書締約国会合で、議定書を改正して HFC を規制対象に加えることが採択された。 日本などの先進国は 2019 年から削減を始める。

日米など先進国は 36 年までに基準年の 11 - 13 年の平均に比べ、二酸化炭素 (CO2) で換算して 85% にあたる量を削減する。 中国やインド、途上国は 20 年代を基準年とし、40 年代までに 80 - 85% を削減する。 中国などは 24 年、インドなどは 28 年から削減を始める。 HFC には複数の種類があり、温暖化への影響が大きいものを優先して規制し、影響が小さい物質に切り替えていく。 米国などのチームによる研究では、HFC を規制すると今世紀末までに 0.5 度の気温上昇を抑えられるという。

モントリオール議定書は 1989 年に発効し、紫外線を遮るオゾン層破壊の原因となるフロンの使用が規制された。 HFC はフロンの代わりに冷媒として使われるようになった。 だが HFC はオゾン層は壊さないものの、CO2 の数百 - 数千倍も温室効果が大きい。 このため、モントリオール議定書を改正し、HFC を規制対象に加えることが 09 年に提案され、議論されてきた。 (小堀龍之、asahi = 10-15-16)

温室の屋根で太陽光発電 京大実験、農家が売電も?

京都大大学院の付属農場(京都府木津川市)が、日光を通す新開発の太陽電池を屋根などに貼った温室で、作物を栽培する実験を進めている。 この太陽電池が施設園芸に使えることが実証されれば、農作業に必要な電力を太陽光発電でまかなえる省エネ効果に加え、売電によって農家の経営安定化にもつながるという。

新型の太陽電池は OPV と呼ばれ、三菱化学が開発した。 特殊な半導体がフィルムに塗られ、光を通すうえ薄くて軽い。 印刷技術を応用して製造できるため、低価格化も期待されるという。 この OPV を、自然エネルギーを使った次世代型の農業技術に生かすのが、今回の実験のねらいだ。

付属農場は今春、大阪府高槻市から「けいはんな学研都市」の木津川市へ移転したばかり。 約 25 ヘクタールある敷地の一画に、ガラス室のような実験用温室(200 平方メートル)が 2 棟並んでいる。 1 棟は全面に半透明の硬質プラスチックが使われ、もう 1 棟は黒っぽい色の OPV フィルム(縦 60 センチ、横 165 センチ)が屋根を中心に約 90 枚はめ込んである。 (伊藤誠、asahi = 10-11-16)

エネルギー効率 1.8% 改善 2015 年、中国が寄与

国際エネルギー機関 (IEA) は 10 日、世界の国内総生産 (GDP) 単位当たりのエネルギー消費量が 2015 年に 1.8% 改善したとする報告書を発表した。 世界有数のエネルギー消費国である中国の効率化が寄与した。

IEA は原油安にもかかわらず、14 年より 0.3 ポイント改善した点を評価した。 一方、地球温暖化の防止に向け気温上昇を 2 度未満に抑えるには、少なくとも 2.6% の改善が必要だと指摘した。 エネルギーの効率利用に関する 15 年の世界の投資額は、前年比で 6% 増の 2,210 億ドル(約 22 兆 7,500 億円)と試算。 建造物や自動車のエネルギー効率化といった分野が伸びた。 IEA はエネルギー規制の強化が投資を後押しするとして、各国政府の取り組みを求めた。 (kyodo = 10-10-16)

前ウルグアイ大統領ら選出 KYOTO 地球環境の殿堂

環境保全に貢献した人を表彰する「KYOTO 地球環境の殿堂」に、南米ウルグアイ前大統領、ホセ・ムヒカ氏 (81) ら 3 人が選ばれた。 京都府などでつくる運営協議会が 5 日、発表した。 ムヒカ氏は「世界でいちばん貧しい大統領」の愛称で知られる。 2012 年、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた国際会議で「私たちの生活スタイルを見直すべきだ」と訴えるスピーチをし、注目された。

他に選ばれたのは、アフガニスタンでの医療活動などに取り組む非政府組織 (NGO) 「ペシャワール会(福岡市)」の現地代表中村哲氏 (70) と、独自の風土論を展開したフランスの地理学者オギュスタン・ベルク氏 (74)。 表彰式は来年 2 月 11 日、国立京都国際会館(京都市)で開かれる。 (kyodo = 10-6-16)

小池氏、グリーンボンド発行を計画 「ムーブメントに」

小池百合子・東京都知事は 2 日、都内で開かれた「朝日地球会議 2016(朝日新聞社主催)」で講演し、温室効果ガス削減や環境対策の事業に必要な資金を調達するため、都が債券「グリーンボンド」の発行を計画していることを明らかにした。 グリーンボンドは、自治体や企業などが債券を発行し、再生可能エネルギー事業や環境対策に充てるお金を広く募る仕組みだ。 世界銀行や欧米などで発行が進んでいるが、日本国内での取り組みはこれまでは限定的だった。 小池知事は「一つのムーブメントにしていきたい」と話し、都がグリーンボンド発行を主導していく考えを示した。

小池知事は講演で、「グリーンボンドは国際的には活発で、日本の大手生命保険会社もパリ市などに投資している」と指摘。 「日本のお金をもっと有効に、環境に向かって活用していく流れをつくっていきたい」と語った。 (高浜行人、福間大介、asahi = 10-2-16)

環境問題への関心低下 = 9 年前より 5 ポイント減 - 内閣府調査

内閣府は 24 日、「地球温暖化対策に関する世論調査」の結果を発表した。 地球環境問題に「関心がある」、「ある程度関心がある」と答えた人は合計 87.2% で、2007 年の前回調査より約 5 ポイント減った。 地球温暖化対策税(環境税)などの認知度も低調で、関心が低下していることが浮き彫りとなった。 異常気象が頻発するなど気候変動が進行する中、内閣府は関心の低下を深刻に受け止めている。 特に若い層で目立つため、今後はインターネットやスマートフォンを用いた啓発活動に力を入れる考えだ。 (jiji = 9-24-16)

ウエスト HD、東南アジアで再エネ・省エネ事業、タイに新会社設立

ウエスト ホールディングス(広島市)は 9 月 23 日、東南アジアで太陽光発電設備の設置や省エネのコンサルタントなどを手掛ける現地法人・ウエスト インターナショナル タイランド (WEST International Thailand) をタイに設立したと発表した。 タイに進出している日本企業を手始めに、LED 照明、空調の改善などの省エネ、太陽光発電などの創エネ、蓄電池や EMS (エネルギー管理システム)などの蓄エネを、「ウエストのエスコサービス」としてワンストップで提供する。

資本金は 3,000 万円で、出資比率は、ウエスト ホールディングスが 49%、ジェイ・ウィル・グループの J-will International (Thailand) Co., Ltd. が 17%、三菱東京 UFJ 銀行グループの BANGKOK BTMU LIMITED が 10% のほか、TDC、SBCS カンパニーリミテッド、MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd. が各 8% となる。

ウエストグループは、日本国内でメガソーラー建設 213 カ所、産業用太陽光発電システム約 6,000 カ所、住宅用太陽光発電システム約 5 万 5,000 件、地方自治体への太陽光発電の屋根貸し事業 82 カ所のほか、LED 照明、空調機器の省エネ機器の設置サービスも展開している。 こうした総合的なエネルギー管理ノウハウを東南アジアで生かす。

特にタイは、天然ガス枯渇への懸念のほか、電力需給の逼迫が続き、適切な電気の調達計画がなされなければ、電気料金は 7 年以内に 2 倍になるとも言われている。 このようななか、タイのエネルギー省は、LED 照明の積極導入や、天然ガス火力への依存から石炭や再生可能エネルギーに転換していくことを目指している。

一方で、タイに進出している日本企業は 4,567 社(JETRO 調べ)、在住日本人数 6 万 4,000 人に達する。 進出した日本企業にとっても、光熱費の高騰は大きな課題になっている。 WEST International (Thailand) は、タイに進出している日本企業を手始めに、タイの地元企業まで幅広くサービスを展開していく計画。 (金子憲治、日経 BP = 9-23-16)

国際線 CO2 排出規制、日本参加へ 航空会社に上限設定

政府は、航空会社が運航する国際線に対して温室効果ガスの排出規制を課す国際的な枠組みに参加する方針を固めた。 規制は国連の国際民間航空機関 (ICAO) で協議しており、早ければ今月下旬に始まる総会で合意する見通しだ。 日本のほか米国、中国、欧州が参加する方向で、合意すれば各国を結ぶ国際線に適用される。

日本の参加方針は、来週にも表明する。 国際的な規制の枠組みができれば、日本の各航空会社に対し、二酸化炭素 (CO2) 排出量の上限を設定。 低燃費の新型機への切り替えや CO2 を増やさないバイオ燃料の利用を促し、それでも排出量が上限を超える場合に、「排出量取引」などの活用を検討する。 2021 年からの導入をめざす。

ICAO は航空業界全体の 20 年の総排出量を 21 年以降に増加させないことを目標に掲げている。 国土交通省によると、各航空会社に排出量の上限を割り当てる方向で調整している。 すでに燃費のよい航空機を多く運航する会社には、割り当てで優遇するしくみも検討中だという。 全日本空輸と日本航空は上限を超える排出量が生じる見通しで、超過分を排出削減に取り組んだ企業などから買う必要がありそうだ。 国交省は「日本の航空会社では年間で最大数百億円の負担になる(幹部)」とみており、運賃に転嫁される可能性もある。 (内藤尚志、小堀龍之、asahi = 9-17-16)

地中熱利用で冷暖房の省エネ化へ 大阪市などが「うめきた 2 期」で全国初の大規模実証実験

大阪市は 15 日、JR 大阪駅北側の再開発地域「うめきた 2 期(同市北区)」の暫定利用区域で来年 1 月から、地下水に含まれる地中熱を再生可能エネルギーとして活用する技術で、オフィスビルなどでの冷暖房の省エネ化を目指す産学官連携の実証実験を始めると発表した。 市によると、地中熱を使う大規模な実証実験は全国初。 3 割程度の省エネ効果を見込んでいる。

18 度程度の地下水性質を利用

実験では、常時 18 度程度に保たれている地下水の性質を利用。 オフィスビルなどでは夏季の冷房に 7 度前後まで冷やした水を使うため、常温(約 25 度)の水より冷たい地下水を利用することで省エネになる。 冷房使用後に温かくなった水は地下に戻し、熱をためる地層の性質を利用して取っておく。 冬季に再びくみ上げて暖房の熱源として 45 度程度まで加熱するときも、常温(約 15 度)の水より温かい水を使えるため省エネ効果があるという。

温暖化対策の技術開発を推進する環境省の事業に採択され、関西電力や三菱重工業、大阪市立大など 7 団体と共同で実施する。

暫定利用区域の一角(約 420 平方メートル)に、井戸を掘り、地下水を多く含む地下 50 - 100 メートルの帯水層まで届くポンプ 2 基を設置。 延べ床面積 1 万平方メートル以上の大型建物の空調管理を想定し、1 時間当たり 100 トンの水をくみ上げ、平成 29 年度末までデータや地盤沈下への影響を検証する予定。 冷暖房にかかる消費エネルギーは従来比で 35% 削減できると見込んでいる。

市域には梅田・中之島地区など地下水が豊富な場所が多く、潜在的な熱エネルギーは市内の年間消費エネルギー量の約 15% に相当すると見積もられている。 (sankei = 9-15-16)

「環境危機時計」 4 分進んで「極めて不安」な 9 時 31 分に

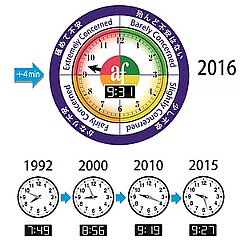

環境危機時計は、同財団が 1992 年から「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」結果を基に危機感を示す時刻を発表している。 世界各国の政府・自治体、非政府組織 (NGO)、大学や研究機関、企業などの環境問題に関わる有識者に調査票を送付し、危機時刻を記入してもらう。 今年は日本を含む 143 カ国 1,882 人から回答を得たという。

危機感を示す時刻は、0 時 1 分から 3 時 0 分までが「ほとんど不安がない」、3 時 1 分から6時0分までが「少し不安」、6 時 1 分から 9 時 0 分までが「かなり不安」、9 時 1 分から 12 時 0 分までが「極めて不安」を表し、12 時に近づくほど深刻であることを意味する。 今年の世界全体の平均時刻は昨年より 4 分進んで 9 時 31 分。 2007 年と同時刻で調査開始以来 2 番目に遅い。 時刻記入に当たり念頭に置いた項目として多かったのは「気候変動」で回答者の 27% が選択、次いで「生物多様性 (12%)」、「環境汚染 (11%)」だった。

過去の時刻は、初回で気候変動枠組み条約が採択された 1992 年が 7 時 49 分、温暖化防止の国際枠組みの「京都議定書」が議決された 1997 年は前年より 9 分戻り 9 時 4 分。 2015 年は 9 時 27 分で、同年 12 月に新しい枠組み「パリ協定」が採択されたが今年の時刻は戻らず 4 分進んでしまった。

地球規模の危機感を概念的に表す時計としては、核戦争による地球破滅を「午前零時」とする米誌「ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ」の「終末時計」が世界的に有名。 1947 年から公表されているが、2015 年は核兵器削減交渉の停滞に加えて地球温暖化防止策の遅れなどを指摘して強い危機感を示し、「終末」まで「残り 3 分」となり 16 年 1 月公表の時刻も「残り 3 分」のままだった。 (MyNavi = 9-9-16)

ピーク時電力、関電などで昨夏下回る 猛暑も節電定着か

関西電力や北陸電力などが営業する地域で、今夏のピーク時の電力が昨夏よりも少なかったことがわかった。 政府は今年、2011 年の東日本大震災後では初めて節電を呼びかけなかった。 だが、節電が定着し、猛暑でも電力の最大値が上がらなかったようだ。 北陸、関西、中国、四国の各電力会社に、今夏と昨夏のピーク時の電力を朝日新聞が取材した。 大手電力以外が発電し、大手が持つ送電網に送られてくる分も含んでいる。

関電の営業地域でみると、今夏のピークは 8 月 22 日午後 1 - 2 時の 2,657 万キロワット。 大阪市で最高気温が 36.3 度を記録した日だったが、昨夏のピークの 8 月 4 日午後 2 - 3 時(2,705 万キロワット)に比べて約 2% 減った。 北陸電力の営業地域でも昨夏よりやや減った。 中国電力は昨夏の数字を公表していないが、「昨夏よりは減った(担当者)」としている。 四国電力では、昨夏より増えた。

ピーク電力が減った理由について、関電幹部は「毎年、夏と冬に呼びかけてきた節電が定着している」とみる。 関電が東日本大震災後の 2 度の値上げで、ほかの地域よりも料金が高いことも節電を後押しする。 (伊藤弘毅、諏訪和仁、asahi = 9-7-16)

JAXA、つくばでオフィス省エネ実験 パソコン電力制御

宇宙航空研究開発機構 (JAXA) はオフィス向けの電力制御システムを試作し、筑波宇宙センター(茨城県つくば市)で実証実験を公開した。 オフィス全体の電力消費が規定値を超えると、バッテリー残量が多いノート型パソコンへの電力供給を止める。 省エネにつながり、中央監視設備が不要なため初期投資も抑えられるという。 オフィスに幾つも置かれているノート型パソコンはフル充電の状態で AC 電源につながったままのことが多く、たくさんの電力を消費する。 こまめに電力供給を止めれば節電になるが、自動で制御するには中央監視設備の導入が必要で、初期投資がかさむ。

JAXA は限られた電力を有効利用する小惑星探査機「はやぶさ」の電力制御方式を応用。 これを発展させ、オフィス内の複数のパソコンに専用回路やソフトウエアを組み込み、電力制御システムを構築した。 まず電力の規定値を設定し、複数のノート型パソコンで共有する。 オフィス全体の電力が規定値を上回ると、バッテリー残量が多いパソコンが自主的に判断し、優先的に AC 電源から切り離す。 外勤でパソコンを持ち出す予定がある場合は、事前の設定によってフル充電の状態を保てる。 さらに JAXA は電力の規定値を超える原因となったコンセントを遮断する「スマートブレーカー」も試作した。 電力制御システムと組み合わせれば、より大きな省エネ効果が見込めるという。 (nikkei = 9-1-16)

地球温暖化で海氷減少 「今ではこれが普通」と NASA も慣れるレベル

受け入れるしかないこれからの「普通」。 北極海の氷はどんどん溶けて消えていっています。 今年の溶解スピードもかなりのものだといいますが、NASA はそこまで気にしていない様子。 何故かというと、これを「普通」とする新基準になりつつあるから。 NASA のゴダード宇宙飛行センターで海氷を研究する科学者 Walt Meier さんは、「10 年前なら、今年の海氷の広がり、量は、最低記録を更新していただろうが …」と、今ではそれがすっかり普通になっている状況を語ります。 量が少ないことに慣れてしまったわけです。

慣れとは怖いもので、地球温暖化に対して多くの科学者は、多少の変化には「最近はこんなもん」という反応に。 大変だと驚き騒ぐのをやめ、現実を受け入れたというわけです。 では、次に何をするか。 新たな観測方法を考え出します。 海の氷の厚さを計測するには、多くの場合、専用のパイプのようなもの、または潜水艦を使います。 が、新たに考えられているのは地球の軌道から、人工衛星で計測するというもの。 なんでも、海水に含まれる塩がレーダーに反応するんですって。 もう人工衛星があれば、地球のことはなんでもわかる状態です。

NASA の解説によれば、人工衛星「ICESat-2(Ice, Cloud and Land Elevation Satellite-2)」は、レーザーと非常に高性能な探知機を使い、レーザーが地球に当たって衛星に戻ってくるまでの時間を観測します。 この調査でわかるのは必要なデータの一部なので、その他あれこれやりつつ、観測データをまとめてくとのこと。 ICESat-2 の打ち上げは 2018 年を予定。 さて、海氷の少なさでは、2016 年が最低記録を更新するかは微妙なところ。 NASA の発表では、今年 3 月に最低を記録したものの、5 月、6 月は溶解スピードが緩和。 8 月でまた速まったものの、今後また緩やかになるとのこと。

海氷の溶解は、もちろん地球温暖化が原因です。 夏の暑さも記録を更新していますが、一般人の我々ですら、この猛暑に「夏ってのはこんなものだ …」と慣れつつあります。 さすれば、データを細かく見る科学者が「これが今の普通」という感覚になってもわかる話。 慣れる生き物、それが人間です。 しかし、この暑さにどこまで体が耐えられるか、地球が耐えられるかはまた別の話 …。 (Carli Velocci、Gizmodo = 8-25-16)

大型風力発電相次ぐ エコ・パワー 1,000 億円投資

国内で大型風力発電所の新設計画が相次ぐ。 エコ・パワー(東京・品川)は 1,000 億円以上を投じ、2030 年までに発電能力を現在の 10 倍の計 200 万キロワットに増やす。 ユーラスエナジーホールディングス(東京・港)も最大 80 万キロワットの事業を計画。 再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度 (FIT) の後押しに加え、マイナス金利で資金調達がしやすくなり積極投資する。

政府は 30 年の電源構成見通し(ベストミックス)で、再生可能エネルギーを 22 - 24% に高め、このうち風力は 15 年末比 3 倍以上の 1,000 万キロワットまで増やす方針を示している。 これまでは設置が容易な太陽光発電の導入が先行しているが、風力は太陽光よりも発電効率が高く、木やヤシ殻などを燃やして電気を作るバイオマスのように燃料調達の必要がない。 このため再生エネの主力として期待されている。

エコ・パワーは、まず 22 年度までに約 1,000 億円を投じ、発電能力を 50 万キロワットまで拡大。 30 年に計 200 万キロワットまで増やす。 同社は現在、全国で計約 18 万キロワットの風力発電所を運営している。 22 年度までに陸上では北海道や福島県、洋上では秋田県で丸紅などと約 15 万キロワットの発電所の建設を進める。 風力発電の国内首位で現在、約 65 万キロワットの風力発電所を運営するユーラスは、稚内市など北海道北部で、7 つの風力発電事業の環境影響評価(アセスメント)を進めている。 送電線の新設が必要だが、実現すれば道北だけで合計最大 80 万キロワットの発電能力が増える。

国内 2 位の J パワーは秋田県由利本荘市に 1 万 6,100 キロワット、北海道せたな町に 5 万キロワットの風力発電所を建設中だ。 3 位の日本風力開発は開発中の案件を国内で計 30 万キロワット以上持つ。 ゴールドマン・サックス系のジャパン・リニューアブル・エナジー(東京・港)が宮崎県に自社開発の案件を初めて建設するなど新規参入も増える。

風力発電で起こした電気の FIT による買い取り価格は現在、陸上が 1 キロワット時あたり 22 円、洋上では同 36 円。 再生エネで先行した太陽光発電は、12 年の FIT 開始時に 40 円だった買い取り価格が 24 円に下がった。 設置コストが安くなったことなどが理由で、風力発電による電気を売るほうが有利な環境になっている。 1997 年設立のエコ・パワーなど風力大手は、日本各地で大型発電の事業開発や安定運営で経験を積んできた。 一般に風力は太陽光に比べて初期投資は大きいが、マイナス金利下で「機関投資家の風力への投資意欲が高まった(関係者)」という。 大型案件に向けた資金調達がしやすい環境となっている。 (nikkei = 8-17-16)

地球温暖化が緑を増やす? 環境問題は一筋縄にはいかない

暑い。 とにかく陽射しが強い夏。 これも地球温暖化の影響か …。 その原因の一つに、地球の森林の減少がある。 緑が失われているから二酸化炭素が増えたのだ … と思ってしまう。

ここに面白い調査結果がある。 NASA の地球観測衛星を利用した地球の植生調査をしたところ、35 年前と比べて植物に覆われている面積が拡大していることがわかったそうだ。 つまり緑が増えているのだ。 その面積はアメリカ合衆国の面積(985 万 7,000 平方キロメートル)に匹敵するという。 おかげで陸上の植物に保存される炭素量も増えたようなのだ。 植物の生長がよくなった主な要因は二酸化炭素濃度の上昇だという。 植物は、太陽光エネルギーと水と二酸化炭素によって光合成を行うが、大気中の二酸化炭素が多くなれば光合成も活発になり、生長もよくなるからだ。

地球温暖化を引き起こすのは大気中の二酸化炭素の増加だが、しかし、二酸化炭素が一方で緑の増加をもたらしているのだ。 加えて化石燃料の燃焼では、酸化窒素も放出しているが、その窒素化合物が土壌に移行した後に植物の栄養となる面もあるという。 意外や地球温暖化を進める要因が、一方で植物の増加を助けているのだ。 そして植物がさかんに光合成で二酸化炭素を吸収してくれれば、大気中の二酸化炭素を減らす効果も見込めるかもしれない。 もちろんこの程度の緑の増加では、地球温暖化を留めるには微力すぎるだろう。 とても喜んでいる余裕はない。 しかし、森林破壊が地球温暖化を進めていると言い切るのは一面的すぎるのだ。

そういえば、地球温暖化が海面の上昇をもたらして、太平洋の島国が沈没する危惧が叫ばれている。 たとえば南太平洋の島嶼国家ツバルは、国土のほとんどが海抜 1 - 2 メートルしかない。 そのため地球温暖化により盛り上がる海面によって水没の危機にあるとされている。 だが、このツバルの面積を調べたところ、驚いたことに増えていた。 この 100 年間の海面上昇は約 17 センチとされている。 ところが 1984 年から 2003 年までの 20 年間で 17 の島の面積の合計は、3 ヘクタール近く増えたというのだ。 ツバルの面積は約 26 平方キロメートルしかないから少なくない増加だ。

海面が上昇しているのに、面積は減らずに増える?

増えた理由は、波によって運ばれた砂が堆積して浜が広がったためだ。 もともとツバルの国土である島は、珊瑚礁の上にできている。 砂が吹き寄せられ、また珊瑚礁が成長すれば、国土は広がるわけである。 もちろん、波によって砂浜が広がり面積を増やす場所がある一方で、砂が流されて海岸浸食が起きている地点もある。 ただ汚水などを垂れ流したために、砂浜を作っている有孔虫やサンゴなどが死に絶えたことが海岸の浸食を促進した面もあるらしい。 どうも地球温暖化とは別の理由のようだ。 これをもって、森林は減少していないとか、地球温暖化による海面上昇を嘘だというつもりはない。 だが、環境問題とは一筋縄で行かないことを感じざるを得ない。 (田中淳夫、Yahoo! = 8-8-16)

ビルの省エネに効く「直流配電」、三菱電機が本格展開

ビル設備に関する機器の多くは直流電力で稼働している。 しかし配電システムが交流のため、実際に電力が使われるまでには交流から直流への変換を行っている場合が多く、電力損失が発生している。 三菱電機はこうした変換の回数を減らし、ビルの省エネを図れるスマート中低圧直流配電システム事業を本格的に展開する。

三菱電機は 7 月 27 日、DC1,500V 以下のスマート中低圧直流配電システム事業のトータルブランドを「D-SMiree (ディースマイリー)」とし、本格的に事業展開を開始すると発表した。 ビルやデータ・センター、駅、工場などの省エネ需要を見込み、2025 年度までに売上高 100 億円を目指す計画だ。 「ZEB (ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」などを始め、さまざまな建築物をより省エネにしていく動きが進んでいる。 それに伴い太陽光発電などの発電設備や蓄電池といったエネルギー関連機器を建築設備の 1 つとして取り入れる事例も増えてきた。

こうしたエネルギー関連機器の多くは直流で発電・蓄電されている。 一方、電力を消費する側の LED 照明やサーバ、換気扇といった機器は、多くが直流電力で動作している。 しかし配電システムは交流であるため、発電側では直流から交流へ、電力を消費する側では交流から直流への変換が必要になっており、変換の度に電力損失が発生している。結果的に建築物全体のエネルギー効率を落とす一因となっている。

三菱電機の中低圧直流配電システム D-SMiree は、こうした直流/交流変換の回数を減らし、直流電力をそのまま供給することで系統全体の消費電力を削減できるシステムである。 直流配電技術だけでなく、電力需要に基づく蓄電池制御技術など、スマートグリッドの構築に関連した技術も加えている。 同社では受配電システム製作所(香川県丸亀市)の構内に、約 5 億円を投資して「中低圧直流配電システム実証棟」を建設している。 ここで 2016 年 7 月から開始した 380V 級の直流配電システムの実証結果を基に、まずは 380V 級システムを市場投入する。 2017 年度から 1,500V 級まで適用範囲を拡大し、国内・海外市場に展開していく方針だ。 (陰山遼将 = スマートジャパン、BUILT = 8-2-16)