膵臓がん、血液検査で早期発見? 東大チームが論文発表

膵臓(すいぞう)がんの患者で多く見つかる特殊な物質を血液中から高感度で測定する方法を開発したと、東京大の研究チームが発表した。 早期発見が難しい膵臓がんについて、疑いがあるかどうかを血液検査で調べられる可能性があるという。 チームは、膵臓がん組織で特殊な RNA (リボ核酸)が大量に現れているという米国の研究報告に着目。 簡単に測定するのは困難とされていたが、化学的な処理でこの RNA の特徴的な配列のみを抜き出し、血液で正確に測れる方法を考案した。

膵臓がん患者と健康な人それぞれ 30 人で比較したところ、患者のほうが特殊な RNA の量が 5 倍程度多かった。 一定量を基準にしてみると、患者は 22 人が「陽性」となり、健康な人は 27 人が「陰性」となった。 また、膵臓がんになる恐れがある良性腫瘍(しゅよう)の患者では 10 人中 6 人が陽性だった。今後、多くの人で試して精度を高めていくという。

東大病院消化器内科の岸川孝弘・特任臨床医は「検診での血液検査で膵臓がんが疑われる人を見つけられるようになれば、精密検査による早期発見につなげられる」と話す。 この論文は 2 日付の米科学誌(電子版)に掲載された。 国立がん研究センターによると、昨年 1 年間に新たに膵臓がんと診断されたのは推計約 3 万 9 千人。 (川村剛志、asahi = 6-3-16)

インフルエンザ 流行するタイプをより正確に予測

東京大学などの研究チームは、今後流行するインフルエンザウイルスのタイプをより正確に予測する方法を開発したと発表した。 ワクチンの効果をより高める可能性があるとしている。 論文が 23 日付英科学誌ネイチャーマイクロバイオロジー電子版に掲載された。 インフルエンザウイルスは変化しやすく、A 型や B 型の中にも複数のタイプがある。 季節性のインフルエンザワクチンに使うウイルスのタイプは、世界保健機関 (WHO) が動向調査などをもとに予測し、推奨している。 予測と実際に流行したウイルスのタイプが異なると、ワクチンはあまり効かなくなる。

東大医科学研究所の河岡義裕教授らのチームは、① さまざまなウイルスを人工的に作り、実験で人に流行しやすい特徴を持つタイプを選ぶ、② それと似たウイルスのタイプが自然界に存在していないかを探す、という予測方法を考えた。 似た特徴のウイルスが見つかれば、そのウイルスに免疫を持つ人は少ないので、この先に流行する可能性が高いことがわかるという。 2014 - 15 年に流行した A 香港型で確かめてみたところ、実際に起きた特徴の変化を予測できたとしている。

WHO のワクチン株選定委員会のメンバーでもある国立感染症研究所の小田切孝人インフルエンザウイルス研究センター長は「実験時間を短縮できれば有効な流行の予測方法になる。 WHO でも利用できるか検討している。」と話す。 (大岩ゆり、asahi = 5-24-16)

心筋梗塞のリスク、ネット上で教えます 血圧などを入力

国立がん研究センターや藤田保健衛生大などのチームが血圧やコレステロールなどの値から心筋梗塞(こうそく)と脳梗塞の発症リスクを計算する予測式を開発し、23 日からウェブサイト (http://www.fujita-hu.ac.jp/~deppub/risk.html) で公開を始めた。 茨城、高知、沖縄など 5 県で、心臓や血管の病気にかかったことがない 1 万 5,672 人を平均 16 年間追跡したデータを解析。 このうち心筋梗塞を発症した 192 人と脳梗塞を発症した 552 人の分析などから、予測に必要な項目を洗い出した。 予測式は他の約 1 万 1 千人のデータで検証し、妥当性を確認した。

対象は 40 - 69 歳。降圧薬の服用や喫煙習慣、糖尿病の治療など 10 項目を入力すると今後 10 年間の発症確率が示される。 例えば、治療中の病気はないが、喫煙習慣があり、血圧や血糖値が高めの 54 歳男性の場合、心筋梗塞が 12.6%、脳梗塞が 9.7% と、リスクはかなり高く出た。 開発者の一人、藤田保健衛生大学の八谷寛(やつやひろし)教授は「自分の将来のリスクを把握して、禁煙治療の開始や生活習慣を改める契機にしてもらえれば」と話す。 (熊井洋美、asahi = 5-23-16)

悪性のがん見分ける造影剤 東大など数年内実用化めざす

悪性度の高いがんを見分けやすい新たな造影剤を、川崎市産業振興財団と東京大、東京工業大などの共同研究チームが開発した。 16 日付の英科学誌ネイチャーナノテクノロジー(電子版)に発表する。 転移防止に役立つ可能性があり、チームは数年以内の実用化を目指す。 がん組織内部の低酸素領域は抗がん剤が届きにくい上、放射線治療の効果も低く、悪性度の高いがんに変化して転移を引き起こしやすい。

研究チームは低酸素領域では酸性度が高いことに着目、酸性度が高くなるほど溶け出てマンガンイオンを放出するナノ粒子を用いた造影剤を開発した。 MRI で撮影すると、マンガンイオンがくっついて低酸素領域の分布を映し出せた。 実際にマウス実験で大腸から肝臓に転移した直径 1.5 ミリのがん組織を既存の造影剤に比べはっきりと確認できたという。 研究チームの西山伸宏・東工大教授は「通常は取り出さないとわからなかったがん組織の低酸素領域を、広く普及している MRI で調べられる。 がんの早期発見や微小な転移の発見に加え、治療の有効性なども迅速に判定できる」と話している。 (川村剛志、asahi = 5-17-16)

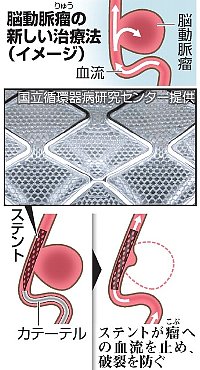

脳動脈瘤の新しい治療法 国立循環器病センターが治験へ

破裂するとくも膜下出血などを引き起こす「脳動脈瘤」の新しい治療器具を開発したと、国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が 6 日、発表した。 患者 12 人を対象に治験を始め、早ければ 2022 年に医療保険の適用をめざすという。 くも膜下出血は年 3 万 - 4 万人が発症し、3 分の 2 が死亡するか重い後遺症が残る。 瘤(こぶ)の根元をクリップでとめる方法や、瘤にコイルを詰める方法などがあるが、開頭手術による後遺症や再発の恐れがある。

佐藤徹・脳神経外科医長らは、微小な穴が規則的にあいたポリウレタン製の膜で包まれたステント(筒)を作製。 瘤の近くの血管内に置くと、筒が血管の壁となって瘤への血流を止める。 筒は足の付け根からカテーテル(管)を使って運ぶ。 海外の企業が開発した同様の器具は、国内では昨年 10 月に保険適用された。 今回作った器具は、血の塊が生じにくく、患部に配置しやすいのが特徴で、イヌやウサギによる実験で効果を確認したという。

治験の対象は、首の内頸(ないけい)動脈と椎骨(ついこつ)脳底動脈に 7 ミリ以上の瘤があり、従来の方法では治療が難しい患者。 佐藤さんは「安全でより簡単に治療ができるようになれば、脳動脈瘤の第三の治療法になるのではないか」と話している。 (石倉徹也、asahi = 5-6-16)

精子の数、スマホで確認 … 男性不妊の判定可能

少量の精液をスマートフォンで撮影し、精子の数を自分で確認できる器具を、独協医科大学と米国のイリノイ大学の共同チームが開発した。 自宅で気軽に使え、基準の数と比べることで男性不妊の早期発見につながると期待される。 10 日、米国泌尿器科学会で発表する。 器具はプラスチック製で、拡大機能のある直径 0.8 ミリの球形レンズが組み込まれている。 器具をスマホのカメラ部分に装着し、球形レンズの上に透明のフィルムを敷いたうえでスポイトで採取した精液を 1 滴たらす。 約 1 秒間、動画を撮影し、その画像から精子を数え、精子濃度を推定する。

研究チームは、男性 50 人の精液について、3 種類のスマホで撮影した結果と、医療機関で行われる自動解析の結果を比較した。 その結果、医療機関で自然妊娠が難しいと判定された男性の場合、75 - 91% はスマホでも判定が可能だった。 (yomiuri = 5-3-16)

ジカ熱やデング熱媒介の蚊、5 月から活動 感染研推定

ジカウイルス感染症(ジカ熱)やデング熱のウイルスを媒介するヒトスジシマカが日本で活動を始める時期を、国立感染症研究所(感染研)などのチームが推定した。 感染研昆虫医科学部の駒形修・主任研究官と小林睦生・名誉所員らは、2008 - 15 年に国内各地で蚊が採集された日と平均気温の関係を分析。 今年 3 月の平均気温をもとに今年の蚊の活動開始日を推定した。

それによると、熊本市(5 月 5 日)や大阪市(5 月 8 日)、東京都新宿区(5 月 10 日)など、九州から関東までの大半の地域が 5 月前半だった。 盛岡市は 6月 9 日で九州と 1 カ月以上の差があった。 実際の活動開始と 2 日ほど前後する可能性があるという。 駒形さんは「これまでは研究者らの経験や勘をもとに予想していた。 今回の推定結果を蚊の対策に役立ててほしい。」と話す。 推定では、1 年を通じて蚊が活動する沖縄県や、蚊がいない青森県以北は対象外とした。 (南宏美、asahi = 4-29-16)

アトピー性皮膚炎、ワセリンで発症を予防できる可能性

保湿剤のワセリンをあらかじめ皮膚に塗ることで、アトピー性皮膚炎の発症を予防できる可能性があるとする論文を理化学研究所などのグループがまとめた。 マウスによる実験だが、人でも似たしくみがある可能性があり、研究チームは「発症前に診断できれば、予防につながるかもしれない」としている。 理化学研究所研究嘱託の吉田尚弘医師らのグループが、25 日付の米科学誌(電子版)に発表する。

アトピー性皮膚炎を発症しやすくしたマウスを使い、発症の経過を調べた。 生後 8 - 12 週で発症。 その前から皮膚の角質がはがれやすくなるなど、皮膚を保湿し保護する機能が低下していることがわかった。 一方で、発症前の生後 4 週から 1 日おきに、このマウスで一番最初に症状が出やすい耳の部分にワセリンを塗り続けたところ、保護機能が改善。 炎症を起こす細胞が皮膚に集まるのを防ぎ、長期にわたって発症しなかったという。 (竹石涼子、asahi = 4-26-16)

エコノミー症候群、重症者は 35 人 熊本、女性が 29 人

熊本県などでの一連の地震による避難者にエコノミークラス症候群(肺塞栓症など)の患者が相次いでいる問題で、熊本県は 25 5日、入院が必要な重症と判断された患者が 35 人(うち 1 人死亡)にのぼると発表した。 県内 20 の主要医療機関を対象に調査し、最初に地震が発生した 14 日から 24 日までに、入院が必要とされた肺塞栓症などの患者数をまとめた。 35 人の内訳は、65 歳以上は 21 人で 65 歳未満は 14 人、女性は 29 人で男性は 6 人。 65 歳以上の女性は 19 人を占めている。

県はこれまでに災害関連死の疑いがある死者を 12 人としており、車中泊後に肺塞栓症を発症して死亡した熊本市西区の女性 (51) も含まれている。 発症者数をまとめたのは、国や自治体、熊本大学、専門学会などが 21 日に発足させた肺塞栓症専門対策チーム。 2004 年の新潟県中越地震後に死者が出て注目されながら、本格的な対策が実施されてこなかった肺塞栓症対策に、国も本腰を入れる。

対策チームでは、女性の患者が多いことについて、避難生活が続く中でトイレを我慢する傾向があることなどが背景にあるのではないかとみている。 対策チームは予防啓発にも力を入れる。 車中泊をする人たちについて、エコノミークラス症候群の原因となりやすいふくらはぎの血の塊(血栓)の有無を調べるなど、リスクが高い人に医療機関の受診を勧める活動を行っていくという。 (asahi = 4-25-16)

ヒト受精卵のゲノム編集、基礎研究は容認 政府調査会

政府の生命倫理専門調査会は 22 日、狙った遺伝子を改変できるゲノム編集技術でヒト受精卵を操作することについて、基礎研究に限って認める報告書をまとめた。 将来的に不妊治療や遺伝性疾患の予防につながるような研究に道を開く内容。 ただ、臨床利用や改変した受精卵を子宮に戻すことをめぐっては、安全性や倫理面で問題が残るとして認めなかった。 ゲノム編集は、特殊な酵素などを使って狙った遺伝子を壊したり、別の遺伝子と置き換えたりする技術。 簡便な方法が開発され、様々な研究分野で急速に広まっている。

報告書などによると、受精卵で働く遺伝子を調べる研究などが生殖補助医療や遺伝性の難病の予防法開発のほか、がんなどの新たな治療法開発といった研究に広がる可能性があるとして、基礎研究を認める。 基礎研究であっても、親が望んだ能力や容姿をもつデザイナーベビーにつながるような特定の才能を高めるといった研究については、倫理的な問題が残ると指摘。 臨床利用や改変した受精卵を子宮に戻すことは、狙った遺伝子以外が改変されるリスクや次世代に未知の影響を残すとして、認めなかった。 (竹石涼子、asahi = 4-22-16)

緑内障抑える化合物発見 マウスで効果 京大

失明につながる緑内障の進行を抑える化合物を、京都大のグループが見つけた。 緑内障のマウスで試して効果を確かめた。 グループは年内にも、短時間で失明する目の病気の患者を対象に安全性や効果を確かめる試験を始める予定。 英科学誌ヘリヨンに 19 日発表した。 緑内障は日本人の失明原因で最も多い。 目の中の水分の圧力(眼圧)などによって、網膜の神経が傷ついて起きる。 眼圧を下げる薬や手術はあるが、進行を止めづらい。

ついた神経細胞では、細胞に不可欠な ATP という分子が少なくなっている。 グループは細胞内の ATP の量を高める化合物を開発。 遺伝的に眼圧が高く、緑内障になるマウスに生後 2 カ月から毎日飲ませると、神経の減少は、生後 10 カ月の時点で 2 割減にとどまった。 化合物を与えないマウスは 6 割以上減っていた。 薬剤で目の神経を傷つけたマウスでも、神経細胞の減り方を抑えられた。

この化合物は人に使われたことがなく、安全性や効果は今後調べる。 緑内障は進行に時間がかかり、短期間で確認できないため、発症後すぐに失明し、目の神経が死んでいく病気から始める。 グループの池田華子准教授は「試験がうまく進めば、5 年後ぐらいには緑内障で試験を始めたい」と話している。 (阿部彰芳、asahi = 4-20-16)

◇ ◇ ◇

緑内障発症にかかわる遺伝子変異特定 京都府立医大など

失明につながる緑内障のうち、眼圧が高まって発症する型にかかわる遺伝子変異を、京都府立医大などの国際研究グループが突き止めた。 緑内障は早期治療が重要で、今回の成果をもとに診断キットの開発を進めている。 米科学誌ネイチャー・ジェネティクス電子版に 5 日発表する。 緑内障は、網膜の神経細胞が傷ついて視野が損なわれる病気。 このうち、眼圧が高まって発症する「原発閉塞隅角(へいそくぐうかく)緑内障」は、国内では 40 歳以上の 0.6% がかかっているとされる。 点眼薬などで眼圧を下げて進行を抑えるが、根本的な治療法はない。

研究にはシンガポールなど 24 カ国 116 施設が参加。 原発閉塞隅角緑内障の患者約 1 万人と、患者でない約 3 万人の遺伝情報を分析したところ、発症のリスクを 1.1 - 1.4 倍高める変異が染色体上の 8 領域で見つかり、五つは初確認だった。 眼圧の上昇は、目の中の水分の出口が狭くなって起きる。 今回見つかった変異は、こうした働きに関わるたんぱく質の量の異常に関係している可能性があるという。 グループの田代啓(けい)・京都府立医大教授は「発症のリスクが高い人が早く治療を受けられるよう、1 年以内に診断キットの開発を目指したい。」と話している。 (阿部彰芳、asahi = 4-5-16)

肝臓がん、ゲノム異常で 6 タイプに分類 異なる生存率

日本人の肝臓がん患者 300 人のがん組織のゲノム(全遺伝情報)を解読したところ、ゲノムの異常から六つのタイプに分けられ、生存率が異なることがわかった。 国立がん研究センターや理化学研究所などのチームが 11 日付の米専門誌ネイチャージェネティクスで発表した。 がんの診断や予防、治療法開発につながる可能性がある。

2008 年に発足した「国際がんゲノムコンソーシアム」と呼ばれる国際共同研究の一環。 肝臓がん患者 300 人のがん組織と血液から DNA を抽出し、次世代シーケンサーと呼ばれる解析装置でゲノムを解析して比較した。 一つのがん組織で見つかったゲノム異常は平均約 1 万カ所。 肝臓がんの発生にかかわることが知られている遺伝子異常のほか、これまで知られていなかった新しいがん関連遺伝子も 10 個以上見つかった。

がんの進行にかかわる遺伝子異常などをもとに 6 グループに分けることができ、患者の 5 年生存率をみると 0% から 85% までグループごとに違いがあった。 今後、さらに研究を進めると、がんの原因となるウイルス感染やアルコール性肝障害の有無にかかわらず、がんの悪性度を予測できる可能性があるという。

また、がん組織では B 型肝炎ウイルスの遺伝子が DNA に組み込まれているケースのほか、人に感染してもほとんど症状が出ない「アデノ随伴ウイルス」が組み込まれている例も見つかった。 ウイルスが組み込まれた周辺の遺伝子の働きが変わり、がん化にかかわることが示された。 国立がん研究センターの柴田龍弘分野長は「がんになる仕組みが解明されると、新たな治療法や予防法の開発につながる可能性がある」と話している。 (瀬川茂子、asahi = 4-12-16)

ブタ細胞、人に移植容認へ 1 型糖尿病の患者が対象

動物の臓器や細胞を人に移植する「異種移植」について、厚生労働省の研究班(班長 = 俣野哲朗・国立感染症研究所エイズ研究センター長)は、これまで事実上、移植を禁じていた指針を見直す。 国内の研究グループは数年後にも、1 型糖尿病の患者にブタ細胞の移植を計画。 患者にとってインスリン注射の重い負担を減らせる可能性がある。

異種移植は、人からの提供不足を解決する手段として世界で研究されている。 臓器の大きさや管理のしやすさから、ブタがおもな対象で、近年は細胞を使って強い拒絶反応を避ける技術が一部で実用化。 海外では人の治療に応用され始めている。 国内では、厚労省研究班が 2001 年度に作った指針で、ブタが進化する過程で遺伝子に組み込まれたウイルスを「人への感染の危険性が排除されるべき病原体」としている。 取り除くことが難しいため、これまで移植が実施されたことはなかった。

だが、海外ではこのウイルスが人やサルに感染した報告がないことなどから、危険性の評価を見直し、新指針では移植後 30 年間経過を観察することを条件に、認めることにした。 5 月にも厚労省の部会に報告され、事実上の解禁となる。 (野中良祐、asahi = 4-10-16)

世界の糖尿病患者は 4 億 2,200 万人 成人の 8.5%

世界保健機関 (WHO) は 6 日、世界の糖尿病患者数が 2014 年現在で推計 4 億 2,200 万人に達しているとの研究結果を明らかにした。 1980 年時点の 1 億 800 万人から大幅に増え、成人人口に占める割合は 80 年の 4.7% から 14 年は 8.5% に増えた。 所得が低い国々の方が高い国々よりも速いペースで患者数が増えている。 また、12 年の時点で 150 万人の死亡原因になっているほか、高血糖により 220 万人が死亡したとしている。

糖尿病は、失明など生活の質を落とす原因にもなっている。 WHO は今回の研究結果を踏まえ、各国政府に対して、肥満対策や安価なインスリンなどの医薬品普及といった対策を戦略的に実施するよう勧告した。 (ジュネーブ = 松尾一郎、asahi = 4-7-16)

既存の抗生物質にアルツハイマー病などの認知症予防効果 - 大阪市大が確認

大阪市立大学(大阪市大)は 3 月 29 日、既存医薬品で結核やハンセン病などの治療に使われてきた抗生物質「リファンピシン」にアミロイドβ(Aβ)、タウ、αシヌクレインのオリゴマー形成を抑える作用があることを発見し、アルツハイマー病などの記憶障害を改善する効果があることを確認したと発表した。 同成果は、同大 医学研究科 脳神経科学の富山貴美 准教授らのグループと、金沢大学、富山大学、米国ノースウェスタン大学らの共同研究によるもの。 詳細は英国の神経学雑誌「Brain」にオンライン掲載された。

これまでの研究から、アルツハイマー病はAβとタウというたんぱく質が脳に蓄積することで、脳内で数分子~数十分子からなる会合体「オリゴマー」を形成し、神経細胞の機能を阻害することで発症すると考えられている。 また、前頭側頭型認知症は、タウや TDP-43 というたんぱく質が、レビー小体型認知症はパーキンソン病と同じαシヌクレインというたんぱく質がそれぞれ蓄積することで、同様にオリゴマーを形成し、発症につながると考えられている。

もっとも研究が進んでいるアルツハイマー病では、治療薬としてAβを標的とする薬(Aβ産生酵素阻害薬、Aβワクチン、Aβ抗体など)が数多く開発されてきたが、臨床試験ではいずれも有効性が確認されないため、その多くが開発中止になっている。 この原因として、発症後にAβを除去しても、多くの神経細胞が死んでしまっており、手遅れであることが考えられ、近年では治療よりも予防に向けた研究が進められつつある。 ただし、認知症予防のためには、長期にわたって薬を服用し続ける必要があるため、副作用が少なく、かつ安価で内服可能な予防薬の開発が求められている状況にある。

今回、研究グループでは、リファンピシンを含む 5 つの経口摂取可能な低分子化合物の Aβオリゴマーの細胞内蓄積の抑制度合いを調査し、リファンピシンがもっとも効果があることを発見した。 また、タウやαシヌクレインのオリゴマー形成も抑制できることも確認したことから、アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症、いずれにも効く可能性があることが示されたとする。

実際にマウスを用いた経口投与実験では、1 カ月間の投与により、Aβオリゴマーが細胞内に蓄積するタイプのアルツハイマー病モデルマウスでは Aβオリゴマーが減少し、シナプスの回復とともに記憶障害も改善されたほか、老人斑を形成するタイプのアルツハイマー病モデルマウスでもシナプスが回復したが、老人班が逆にやや増加傾向を示したとする。

これらの結果を受けて研究グループは、リファンピシンは 1960 年代から用いられているため、副作用に関する情報も蓄積されており、ジェネリック薬品として安価に供給される点も含め、一部の患者で問題となる肝障害や薬物相互作用といった副作用をクリアできれば、認知症の予防薬として活用が期待できるようになるとしており、副作用の抑制に向けた投与方法の工夫などを進め、めどが立てば、臨床試験で実際の予防効果をヒトで確認していきたいとしている。

なお、すでに発症してしまった患者に対しては効果がないとのことで、あくまで発症リスクの高い未発症者への発症阻止薬としての利用法になるとし、こうした研究が進むことで、新たな予防薬の開発につながることを期待したいとしている。 (小林行雄、MyNavi = 3-29-16)

脳の病気で死亡リスク下げる食事は 大規模調査で裏付け

バランスの良い食事を取る人は、悪い人に比べて脳の病気で亡くなるリスクが 2 割下がるとの調査結果を国立がん研究センターなどの研究チームが発表した。 このうち、魚や肉、大豆などの主菜を食べる人ほどリスクを下げる傾向が高かったという。 10 都府県の 40 - 69 歳の男女約 7 万 9,600 人を平均で約 15 年間追跡した。 その間に死亡した人と食事のバランスとの関連を調べた。 魚や肉を食べる量が多いほど脳の病気のリスクが下がることは国内外の論文で示されていたが、その結果を大規模調査でも裏付ける形となった。

過去 1 年間の食事について、約 150 の質問に回答してもらい食事のバランスがどれだけ取れているかを点数化した。 「主食(ごはん、パン、麺)」、「副菜(野菜、キノコ、芋など)」、「主菜(肉、魚、大豆など)」、「牛乳・乳製品」、「果物」など 7 項目に分け、摂取量に応じて点数を付ける。 最高は各 10 点で、70 点が満点となる。 (石塚広志、asahi = 3-23-16)

膀胱がん、オルトトルイジンが原因と推定 厚労省

発がん性物質「オルト-トルイジン」を扱う三星化学工業(東京)の福井県の工場で従業員ら 6 人が膀胱がんを発症した問題で、厚生労働省は 18 日、この物質が体に取り込まれたことが原因だと推定する調査結果を発表した。 さらなる被害を防ぐため規制の強化を検討する。 工場で作業を再現して調べたところ、オルト-トルイジンを扱う作業についた労働者が、この物質に汚染されたゴム手袋を着用。 製品の乾燥状況も素手で確かめるなど、暴露防止策が不十分だった。 労働者の尿からは高い値のオルト-トルイジンも検出された。

厚労省はこの物質が皮膚から体内に取り込まれたことが「推察される」と指摘。 過去の作業でも防毒マスクをつけなかったり、物質が含まれていたとみられる有機溶剤が皮膚に飛び散ったりしていたといい、「膀胱がんの原因がオルト-トルイジンである可能性は非常に高い」とした。 厚労省は物質を取り扱う際の規制強化を検討する。 三星は「罹患者には適切な補償を行う」などとコメントした。 化学物質を扱った可能性がある退職者数人と連絡がとれていないという。 (末崎毅、asahi = 3-19-16)

1 型糖尿病に関わるたんぱく質特定 「新たな治療法に期待」

1 型糖尿病の発症に関わるたんぱく質を、北里大、カリフォルニア大サンフランシスコ校 (UCSF) などのチームが特定した。 米糖尿病学会誌に論文を発表した。 新たな予防治療や診断法の開発につながる期待があるという。 1 型糖尿病は膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンを分泌できなくなる。 生活習慣が関係する 2 型とは異なり、免疫異常に原因があることが知られている。

UCSF の児玉桂一准教授(小児科)らは、1 型糖尿病のマウスでは、ビタミン D 結合たんぱく (VDBP) と呼ばれるたんぱく質が、免疫器官の胸腺で非常に少ないことに着目。 VDBP と膵臓の関係を調べ、膵臓のβ細胞近くにあるα細胞から VDBP が分泌されていることを発見した。 さらに、胸腺に VDBP が少ないと、免疫細胞の一種、T 細胞の「教育」が不十分となり、VDBP を攻撃してしまうことが判明。 1 型糖尿病の初期には膵臓で炎症が起きるが、膵臓で T 細胞が VDBP を攻撃していることが確認できた。

VDBP は人でも膵臓のα細胞から分泌されているという。 児玉さんは「VDBP は 1 型糖尿病を進行させるスイッチに関わっていると考えられる。 炎症の段階で VDBP を注射するなど、新しい予防的な治療の可能性がある。」と話している。 (冨岡史穂、asahi = 3-17-16)

心臓僧帽弁膜症に新手術法、心膜で弁作製 … 患者の負担減

榊原記念病院(東京都府中市)は、心臓の僧帽弁膜症患者に対する新たな手術方法を開発したと発表した。 いたんだ僧帽弁の代わりに、心臓を包む心膜で弁を作製する方法で、従来の「人工弁」より利点が大きいという。 僧帽弁膜症は左心房と左心室の間にある僧帽弁の働きが悪くなり、血液の逆流などを生じる病気。

治療では弁を修復する弁形成手術を行うが、全体の約4割の患者は弁のいたみが大きいため、ブタやウシの組織で作る「生体弁」や炭素素材などでできた「機械弁」の人工弁に置き換える。 しかし、合併症のリスクがあるほか、生体弁では再手術が必要になる場合があり、機械弁では血液の塊ができるのを防ぐ薬の服用が必要となる。

同病院先進医療研究室の加瀬川均室長らは患者の心膜を採取し、体外で弁を作製した後、僧帽弁と置き換える手術方法を開発した。 自分の体の組織を使うので拒絶反応がなく、服薬も不要。 生体弁は 1 個約 90 万円、機械弁は約 81 万円するが、この弁だと約 27 万円で作製でき、医療費も節約できるという。 2011 年から臨床研究を開始し、12 例を実施。 今後 1 年間で同病院など全国 6 病院で 25 例を予定している。 同病院は「国内で年間約 5,700 人の患者に適用可能とみられる。 再手術や服薬など患者の負担を軽減できるのは大きい。」としている。 (yomiuri = 3-14-16)

糖尿病薬に大腸ポリープ抑える効果 がん予防へ期待

糖尿病の治療薬に大腸ポリープの再発リスクを下げる効果があるとの研究結果を横浜市立大のグループがまとめた。 大腸ポリープは進行してがんになる可能性があり、大腸がんの予防につながると期待される。 3 日、英専門誌ランセットオンコロジー電子版に発表した。 グループは、メトホルミンという糖尿病治療薬を飲んだ患者のがん発生率が低いという報告に注目。 動物実験で大腸がんを抑える作用があることを確認した。

そのうえで、大腸ポリープを切除した患者 151 人について効果を調べた。 1 年後の大腸ポリープ再発率は、偽薬を飲んだグループの 52% に対し、メトホルミンを飲んだグループは 32% と約 4 割少なかった。 重い副作用はなかったという。

大腸ポリープの再発率を下げる薬はアスピリンが知られているが、消化管出血などのリスクがあり予防法としては確立していない。 中島淳教授(肝胆膵〈かんたんすい〉消化器病学)は「メトホルミンは副作用が少なく安価で、予防薬に必要な条件を満たす。 がんの抑制に本当に効果があるか、長期間の試験をし、さらに検討したい。」と話している。 (瀬川茂子、asahi = 3-4-16)

毛髪よ、再生医療でよみがえれ 資生堂が臨床研究開始へ

資生堂は、再生医療の技術を使って薄くなった髪の毛をよみがえらせる臨床研究を年内に始める。 毛髪研究に取り組む専門医らと協力して効果や安全性を確かめる。 厚生労働省への手続きなどを経て、日本やアジアで 2018 年中に事業を始める方針だ。 研究開発を統括する岩井恒彦副社長が明らかにした。 医療機関で、患者の後頭部から毛がある頭皮を直径 5 ミリ前後の円形に切り取り、専門施設で、髪の成長に重要な細胞を取り出して培養して人工的に増やす。 その細胞を脱毛部分に移植すれば、毛髪を支える組織が元気になり、髪がよみがえる仕組みだという。

植毛ほど頭皮を大きく切り取る必要がなく患者自身の細胞を活用するため、移植後の拒絶反応が小さく、男女とも使える利点がある、と資生堂はみている。 資生堂は 13 年、毛髪再生技術開発のバイオ企業「レプリセル・ライフ・サイエンス(カナダ)」と技術提携。 14 年 5 月には細胞の培養と加工を手がける拠点を神戸市に設け、15 年に「細胞加工製造」の許可を得た。 自由診療となる見込みで、治療費用は「少なくとも 10 万円以上ではないか(岩井副社長)」という。 (伊沢友之、asahi = 2-28-16)

福山型筋ジス発症の仕組み解明 筋肉の「鎖」に異常

日本人に特有の難病、福山型筋ジストロフィーの原因である「糖鎖」という物質の異常が起こる仕組みを、神戸大などが解明した。 26 日、米科学誌セル・リポーツ電子版に掲載される。

福山型筋ジスは先天性の病気で、筋力の低下や脳の障害が起こる。 根本的な治療法はなく、国内の患者数は 1 千 - 2 千人と推定されている。 これまで、筋細胞を基底膜という「足場」に接着させる糖鎖に異常が起こり、筋細胞が壊れて発症すると考えられていたが、詳しい仕組みはわからなかった。 研究グループは、正常な人の細胞を調べ、「リビトールリン酸」が糖鎖を形作っていることを突き止めた。 病気の状態を再現した細胞では、リビトールリン酸が欠けていることもわかった。 (石倉徹也、asahi = 2-26-16)

E 型肝炎ウイルスの感染調査へ 都内で献血された血液

日本赤十字社は 3 月から、東京都内で献血された血液について、E 型肝炎ウイルスが含まれていないかどうか、試行的に検査を始める。 輸血でウイルスに感染し、肝硬変や肝がんにつながる慢性肝炎を発症したケースが報告されたことなどを受け、感染の広がりを調べる。 同省の専門家会議で 24 日、了承された。 現在は感染者が多い北海道のみ、献血された血液のウイルス検査が実施されている。 E 型肝炎はウイルスに汚染された豚や鹿の生肉を食べることなどで感染する。 E 型肝炎は慢性化しないとされてきたが、厚労省研究班の調査などで昨年以降、疑い例も含め、5 例の慢性肝炎の報告が明らかになっている。

日赤は 2005 - 06 年の調査で感染の傾向が比較的高かった東京都の献血者から約 1 万 5 千人を無作為に抽出し、感染の割合を調べる。 厚労省はこの結果を踏まえ、過去の調査とも比較したうえで対策などを検討していくという。 国立感染症研究所のまとめでは、2015 年に報告された E 型肝炎の感染は 212 例で、1999 年以降では最多だった。 (竹野内崇宏、asahi = 2-24-16)

肝移植後の拒絶反応に光 北大など、薬使わない新治療

生体肝移植後の拒絶反応を免疫抑制剤を飲まずに抑える臨床研究に取り組む北海道大などの研究チームが 18 日、患者 10 人のうち 7 人で 2 年以上、薬の使用を中止できたと発表した。 今後は約 40 人を対象に数年かけて有効性を調べる臨床研究を実施する。

移植後の拒絶反応は、提供者の肝臓を患者の白血球が「異物」とみなして攻撃することで起こる。 患者は免疫抑制剤を生涯飲み続ける必要があり、感染症やがんのリスクのほか腎不全などの副作用もある。 2010 年に始まった臨床研究では、患者と臓器提供者の白血球を移植前に取り出し、提供者の白血球に放射線を当てて活性を無くした後、特殊な薬剤を加えて 2 週間培養。 提供者特有の成分を患者自身のものと「勘違い」するような状態にする。 移植から約 2 週間後に点滴で戻し、薬を段階的に減らす。 (森本未紀、asahi = 2-19-16)

インフルエンザ流行、警報レベルに 推計患者 164 万人

国立感染症研究所(感染研)は 15 日、インフルエンザの流行が全国的に警報レベルに達したと発表した。 感染研によると、全国約 5 千カ所の定点医療機関から直近の 1 週間(1 - 7 日)に報告されたインフルエンザの患者数が、1 医療機関あたり 34.66 人となり、警報レベルの「30 人」を超えた。 全国の患者数は推計で約 164 万人で、前週(1 月 25 - 31 日)と比べ約 57 万人増えた。 年齢別では 5 - 9 歳が約 40 万人と最も多かった。

都道府県別でみた 1 医療機関あたりの患者数は、神奈川の 48.95 人が最も多く、埼玉 47.52 人、愛知 45.24 人、千葉 44.91 人、福岡 44.40 人と続いた。 このほか、北海道 43.75 人、沖縄 42.03 人、新潟 41.39 人、東京 39.43 人、長崎 39.41 人、山口 38.42 人、茨城 37.61 人、大分 37.59 人、山梨 36.33 人、広島 35.10 人などで多かった。 計 24 都道府県で警報レベルになった。 (南宏美、asahi = 2-15-16)

◇ ◇ ◇

インフル患者、1 週間で倍増 首都圏など警戒レベルに

国立感染症研究所は 5 日、直近 1 週間(1 月 25 - 31 日)で、全国約 5 千カ所の定点医療機関から報告されたインフルエンザの患者数の平均が 1 機関あたり 22.57 人で、前週より倍増したと発表した。 初めて警報レベルに達したのが首都圏の埼玉、神奈川や福岡など 5 県、近畿も全 6 府県で注意報レベル入りした。

感染研によると、定点医療機関から報告された患者数は直近 1 週間で 11 万 1,738 人。 患者総数は全国約 107 万人と推計される。 都道府県別では 1 医療機関あたりの患者数が最も多いのは新潟の 39.44 人。 埼玉、神奈川、福岡、沖縄を含めた計 5 県が警報レベルの 30 人を超えた。 東京は 25.98 人。 (石倉徹也、asahi = 2-5-16)

◇ ◇ ◇

インフル流行、今季は年明け? 06 年以来、国立感染研

今季はインフルエンザの全国的な流行が例年より遅くなっている。 国立感染症研究所(感染研)の 28 日の発表では、全国約 5 千カ所の定点医療機関から報告された最新の 1 週間(14 - 20 日)のインフルエンザの患者数は 1 カ所当たり 0.46 人で、流行開始の目安の 1 人を大きく下回っていた。

感染研によると、インフルエンザは例年、11 月下旬 - 12 月に流行期に入ることが多い。 今季の流行期入りが年明けになったとすると、2006 年以来となる。 今季の最新 1 週間の患者数を都道府県別でみると、1 人以上は秋田県(3.41 人)、北海道(1.54 人)、新潟県(1.26 人)、福島県(1.14 人)、沖縄県(1.00 人)の計 5 道県だった。 感染研は「流行期入りが遅れている理由はわからない」としている。 (南宏美、asahi = 12-28-15)

薄毛防止、コラーゲンが大事かも 米科学誌に発表へ

年を取ると薄毛になるのは、毛穴の奥にあるコラーゲンがなくなり、毛になる細胞が働かなくなるからだとする研究を東京医科歯科大学のグループが 5 日、米科学誌サイエンスに発表する。 コラーゲンが過剰に出るようにしたマウスの実験では薄毛が抑制された。 新たな脱毛治療薬の開発につながる可能性がある。 毛穴の奥の毛包(もうほう)のなかには「毛包幹細胞」があり、分裂を繰り返し、毛になる細胞へと変わる。

マウスでも年を取ると毛の本数が減って薄毛になる。 薄毛になったマウスの毛包幹細胞は、毛ではなく、皮膚になる細胞となって、最後ははがれ落ち、アカになることがわかった。 やがて、毛包全体が縮み、毛が生えなくなる。 研究チームは、毛包幹細胞の周辺にあり、分裂にかかわる「17 型コラーゲン」というたんぱく質に着目。 薄毛マウスでは幹細胞が分裂したときにこのコラーゲンも分解されてしまうことがわかった。 遺伝子操作でコラーゲンが過剰に出るようにしたマウスでは、同じ年齢の薄毛マウスより毛包の縮小などが抑えられた。

人間の皮膚組織でも老化に伴ってコラーゲンがなくなり、毛になる細胞もなくなる傾向がみられた。 同大難治疾患研究所の西村栄美教授は「コラーゲンがなくなるのを抑え、脱毛を防ぐような治療薬を 5 - 10 年で開発したい」と話す。 (富田洸平、asahi = 2-5-16)