リストラ誘発しかねない再就職助成金 支給要件厳格化へ

事業縮小や再編で離職を余儀なくされた人の再就職を支援する国の助成金について、厚生労働省は 4 月から支給要件を厳格化する方針を固めた。 人材会社が、企業にリストラ方法をアドバイスし、助成金が使われる退職者の再就職支援で利益を得るなどしているためだ。 労働者を守るためのお金が、リストラを誘発しかねない仕組みになっている。

支給要件を見直すのは雇用保険を財源とする「労働移動支援助成金」。 企業が雇用を維持できない状況になった場合、労働者を速やかに再就職させるため、再就職支援を人材会社などに委託すると企業に支給される。 委託時に 10 万円、6 カ月(45 歳以上は 9 カ月)以内に再就職が実現すれば委託費用の一部が支払われる。 上限は 1 人につき 60 万円。

厚労省が問題視しているのは、人材会社の関与だ。 事業効率化を考えている企業に、人材会社が人員削減の手法を提案。 上司が部下に退職を促す方法などを無料でアドバイスする。 退職者の再就職支援は、同じ人材会社が引き受け、助成金が流れているという。 「アドバイスは無料だが、最終的な利益は人材会社に入る仕組みだ。(厚労省幹部)」 この仕組みだと人材会社の利益のために、必要以上のリストラが誘発されかねない。

このため厚労省は、人材会社にこうした提案をしないよう求めたり、人材会社が関与していないことを助成金の申請手続きで企業に明記させたりすることを検討している。 具体的な要件は 3 月末までに詰める。 人材会社が関与したケースでは、企業が評価の低い「非戦力社員」をリストアップし、退職を迫っていた例があった。 退職を勧めること(退職勧奨)自体は合法だが、何度も強く迫るなど強要すれば違法だ。 退職を強要したと受けとられかねないような迫り方で、厚労省も雇用の安定を図る法の趣旨に照らして「問題なしとは言えない(担当者)」として、防止策を検討する。

この制度は「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政策転換を図る(安倍晋三首相)」ため、2014 年 3 月から大企業も対象に加えるなど拡充された。 予算規模も 2014 年度当初は前年度の 150 倍にあたる 301 億円に急増。 15 年度も 349 億円を計上した。 ただ景気の回復もあり、14 年度に使われたのは 6 億円にとどまる。 (古賀大己、北川慧一、asahi = 2-22-16)

■ 退職勧奨を助成金で国が後押ししているようなもの

〈国学院大・本久洋一教授(労働法)の話〉 本来は規制すべき退職勧奨を助成金で国が後押ししているようなものだ。 企業が社員の再就職を人材会社に丸投げし、助成金を支給する形では、人材会社が得をするだけ。 助成金が何にどう使われているかを調べるモニタリングも不十分で、無責任な支援策と言わざるを得ない。 そもそも新卒一括採用や終身雇用が根強く残る日本で、人材の流動化を進める政策は合わないのではないか。 外見だけ流動化を進めようとしても、流動化が進む欧米とは似て非なるものになるのは当然だ。

非正規と正規の賃金格差が最小に 水準 6 割は変わらず

厚生労働省が 18 日発表した 2015 年の賃金構造基本統計調査で、正規労働者を 100 にした場合の非正規労働者の賃金額が 63.9 となり、統計を取り始めた 05 年以降で最も高くなった。 人手不足による非正規の賃金上昇が要因だが、上昇幅はわずか。 正規と比べて 6 割程度という非正規の賃金水準は、10 年前からほぼ変わっていない。 フルタイム労働者の所定内給与(月額)で、正規と非正規の賃金を比較した。 前年と比べ 0.9 ポイント改善し、格差はこれまでで最も縮まった。 残業代や前年の賞与などを含む年収推計でみると 55.2 で、こちらも 0.6 ポイント改善した。

産業別に見ると、非正規の賃金が前年より伸びたのは、金融・保険業の 6.2%、建設業 3.9%、製造業 3.6% など。 厚労省の担当者は「労働需給がひっぱくしており、高い賃金で募集をするケースが増えているのではないか」と話す。 また、働く時間の短いパート労働者の平均時給は男性が前年比 1.2% 増の 1,133 円、女性が同 2.0% 増の 1,032 円となり、いずれも過去最高だった。 賃金構造基本統計調査は従業員 10 人以上が働く全国約 5 万事業所で、昨年 6 月に支給された所定内給与について主にまとめた。 (北川慧一、asahi = 2-19-16)

実質賃金、4 年連続マイナス パート比率増加など影響

厚生労働省が 8 日発表した 2015 年の毎月勤労統計(速報)によると、物価の伸びを超えて賃金が上がっているかどうかを見る実質賃金指数が前年を 0.9% 下回り、4 年連続でマイナスになった。 企業の好業績が賃上げにつながる経済の「好循環」がまだ広がっていない実態が示された。

名目賃金にあたる労働者 1 人平均の月間の現金給与総額は 31 万 3,856 円。 2 年連続で増えたものの、伸び率は 0.1% にとどまった。 一方で、15 年の消費者物価指数(生鮮食品を含む、持ち家の帰属家賃はのぞく)は、14 年 4 月の消費増税の影響が 15 年 1 - 3 月に出たほか、生鮮食品が値上がりしたこともあり、1.0% 上昇した。 このため、くらしの実感に近い実質賃金は 0.9% のマイナスとなった。 マイナス幅は前年の 2.8% から縮まった。

名目賃金を働き方でみると、フルタイム労働者は前年比 0.4% 増の 40 万 8,416 円だった。 春闘でベースアップが相次ぎ、基本給などが 7 年ぶりにプラスになったためだ。 パート労働者も、人手不足による時給の上昇などを反映し、0.5% 増の 9 万 7,818 円だった。 それでも名目賃金全体の伸びが 0.1% にとどまったのは、賃金水準が低いパートが全労働者にしめる割合が 30.46% と前年より 0.64 ポイント高まり、平均賃金を押しさげたためだ。 ボーナスを中心とする「特別に支払われた給与」も 0.8% 減の 5 万 4,558 円で、3 年ぶりに減少に転じた。

実質賃金は昨年 7 月以降、いったんプラスに転じたが、11 月から再びマイナスとなり、12 月(速報)も 0.1% 減だった。 労働組合の連合の集計では、春闘での定期昇給分を含む平均賃上げ率は 2 年続けて 2% を超えたが、労働者全体でみると賃上げが力強さを欠く状況が続いている。 (末崎毅、asahi = 2-8-16)

3 カ月で 415 時間残業させた疑い ドンキを書類送検

従業員に3カ月で最長 415 時間の残業をさせたとして、東京労働局は 28 日、ディスカウント店運営のドン・キホーテ(東京)と同社の執行役員ら 8 人を労働基準法違反(長時間労働)の疑いで東京地検に書類送検した。 働きすぎ防止のため国が立ちあげた対策班が捜査を進めていた。 同局によると、ドン・キホーテは町屋店と町田駅前店で 2014 年 10 - 12 月、従業員 2 人に労使協定で定める残業の限度(3 カ月 120 時間)を上回る最長 415 時間 45 分の残業をさせた疑いがある。 荻窪駅前店やめじろ台店など他の 3 店でも 15 年 1 - 3 月、従業員 4 人に最長 265 時間 30 分の残業をさせたという。 (asahi = 1-28-16)

◇ ◇ ◇

ブラック企業の求人は門前払いに 来春からハローワーク

働き手を酷使する「ブラック企業」の求人は門前払いに - -。 厚生労働省は 25 日、法令違反を繰り返す企業からの求人をハローワークで受け付けなかったり、正しい就業情報を企業に提供させたりして、若者の採用後のトラブルを防ぐ新制度の詳細を決めた。 来年 3 月から運用が始まる。

新制度は、10 月から順次施行されている青少年雇用促進法に基づく。 ハローワークでの求人は原則、企業が出したものはすべて受け付けなければならなかった。 だが新制度では「ブラック」な企業の求人は受理しないようになる。 違法な長時間労働や残業代を払わないといった違反を 1 年間に 2 回以上、労働基準監督署から是正指導されるなどした企業が対象となる。

企業が新卒者を募集する場合には、「過去 3 年間の採用者数と離職者数」、「残業時間」、「有給休暇の実績」といった情報を提供するよう法律で努力義務を課し、新卒者やハローワークなどから要求があった場合は情報提供を義務づける。 民間の職業紹介事業者にも同様の対応を促す。 (北川慧一、asahi = 12-26-15)

◇ ◇ ◇

ブラックバイト、相談ホットライン 10 日午後 6 時から

学生アルバイトの問題にとりくむ労働組合「ブラックバイトユニオン」は、10 日午後 6 - 9 時に「ブラックバイト相談ホットライン (0120・222・737)」を設ける。 被害に悩む学生や家族、友人からの相談を無料で受ける。 (asahi = 11-9-15)

◇ ◇ ◇

過重シフト・休憩なし … 厚労省が「ブラックバイト」調査

学生が学業に支障をきたすほどの労働を強いられる「ブラックバイト」問題を受けて、厚生労働省が初めて行った実態調査の結果が 9 日、公表された。 学生アルバイトの半数近くで、勤務シフトや賃金をめぐるトラブルが起きていたことが分かった。 厚労省が 8 - 9 月にインターネットを通じ、大学生、大学院生、短大生、専門学校生の計 1 千人が経験したアルバイトのべ 1,961 件について調べた。

すると 1,961 件のうち 48.2%、学生数の 60.5% で労働条件に関する何らかのトラブルがあった。 トラブルの件数で多かったのは「採用時に合意した以上の勤務シフトを入れられた (14.8%)」、「一方的に急なシフト変更を命じられた (14.6%)」など、勤務シフトに関するトラブルだ。 「準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった」、「1 日に労働時間が 6 時間を超えても休憩時間がなかった」など違法性が疑われる回答もあった。 雇う側は、賃金や休憩時間など労働条件を書面で渡すことを義務づけられているが、調査では 6 割近くが書面で渡されていなかった。 (北川慧一、末崎毅、asahi = 11-9-15)

ロボットや人工知能台頭、今後 5 年で 500 万人が失業 = ダボス報告

[ダボス] 世界経済フォーラム (WEF) が 19 日発表した分析報告書によると、ロボットや人工知能 (AI) の台頭などが労働市場に大きな影響を及ぼすと指摘。 世界 15 の国・地域で今後5年間で約 510 万人が職を失うとしている。 「ザ・フューチャー・オブ・ジョブス(職の未来)」と題された調査報告によると、2020 年までに 710 万人が職を失う一方、200 万人分の新たな雇用が創出されるという。 WEF は 20 日から 23 日にかけ、スイスのスキー保養地ダボスで世界経済年次会議(ダボス会議)を開催する。

今回調査対象となった 15 の国・地域は、世界の労働人口のおよそ 65% を占める。 国連の主要機関である国際労働機関 (ILO) が、世界の失業者数は今後 5 年間で 1,100 万人増加すると予想していることを踏まえると、今回のさらなる雇用喪失の予想規模は厳しい数字と言える。 同調査で WEF は、全業界で職の喪失が見込まれるとしながらも、影響の度合いは、業界ごとにまったく異なると結論付けている。

最も被害を被る業界は、テレ医療の台頭がめざましい医療業界で、次にエネルギー、金融業界が続くとしている。 ただ、データアナリストや専門セールス外交員など、特定の技術を持った労働者への需要は増えるとしている。 また、営業、事務、総務部門など低成長分野での就業が多い女性労働者は、もっとも雇用喪失の影響を受けると予想する。 今後 5 年間で、男性労働者は、1 雇用の創出に対し 3 雇用の喪失が見込まれるが、女性労働者は 1 雇用の創出に対し 5 以上の雇用の喪失が予想されている。 (Reuters = 1-19-16)

児童手当、電子申請可能に - 個人番号活用で子育て支援

政府が、児童手当の受け取りを継続するのに必要な手続きを電子申請で行えるよう検討していることが 18 日分かった。 国内に住む全ての人に個人番号を割り当てるマイナンバー制度を活用する。 同制度の個人向けサイト「マイナポータル」上で手続きできるようにして、市区町村の窓口に出向く手間を省き、子育て世帯の負担軽減につなげる。 手続きが電子申請できるようになるのは 2018 年の見通し。 政府は来年 1 月、インターネット上にマイナポータルを開設し、子育てに関する手続きや情報の提供ができるように取り組む。 (kyodo = 1-18-16)

三越伊勢丹、日本橋店などの営業時間短縮 4 月から

三越伊勢丹ホールディングスは 4 月から、首都圏 3 店舗(日本橋、浦和、立川)の営業時間を 30 分短くする。 9 時間半だった営業時間は 9 時間になる。 「労働環境を改善し、接客サービスの向上につなげる(広報)」という。 三越日本橋本店は開店を 30 分遅らせ、午前 10 時半からにする。 食品や雑貨を扱う 3 階以下は午後 7 時半まで、衣料を置く 4 階以上は午後 7 時まで営業していたが、全館の閉店を午後 7 時半に統一する。 伊勢丹の立川店、浦和店の営業時間も午前 10 時半 - 午後 7 時半にそろえる。

労働基準法は 1 日の労働時間を原則 8 時間と定めている。 休憩の 1 時間を加えると計 9 時間だが、これまでの営業時間は 9 時間半。 30 分の不足を埋めるため、早く出社する人と遅く来る人の二つの勤務体制をとっていたが、これを一本化する。 従業員の総労働時間はほぼ変わらないため、人件費には影響しないという。 三越伊勢丹は 2013 年にも一部店舗の営業時間を短縮した。 今年は首都圏の 8 店で初売りを 1 月 2 日から 3 日にずらした。 (asahi = 1-5-16)

年収 1,200 万円以上、給与所得控除を縮小 1 月から

来年 1 月から、高収入の会社員や公務員などを対象とした増税が始まる。 給与所得者の必要経費とみなして所得税と住民税の課税額を減らす「給与所得控除」を、2 段階で縮小する。 税収を確保しつつ、低所得者との負担感の差を和らげる狙いもある。 最終的に年収 1 千万円以上の 210 万人ほどが対象となる。

政府・与党が 2013 年末に決めていた。 控除額は年収が上がると増え、現行制度では年収 1,500 万円を上回ると 245 万円で頭打ちになる。 16 年 1 月からは年収 1,200 万円以上の控除額が 230 万円に、さらに 17 年 1 月からは年収 1 千万円以上の控除額が 220 万円に下がる。 実際に負担が増え始めるのは、国税の所得税が 16 年 1 月から、地方税の個人住民税が 17 年 6 月から。 年間を通じて勤める給与所得者数は約 5 千万人おり、2 度の見直しで約 210 万人が増税となる。 税収は、所得税が年 810 億円、住民税が年 272 億円ほど増える見通しだ。 (青山直篤、asahi = 12-30-15)

大手企業の冬ボーナス 88 万円 3 年連続増、経団連集計

経団連が 18 日に発表した大手企業の冬のボーナス調査(最終集計)によると、妥結額は平均 88 万 593 円で前年冬より 3.79% 増えた。 3 年連続の増加で、現在の計算方法を用いた 1981 年以降 4 番目。 リーマン・ショック前の水準に戻った。 製造業は 89 万 6,279 円で、いまの集計を始めた 97 年以降最高だった。 調査対象は、原則として東証 1 部上場、従業員 500 人以上の 20 業種 245 社で、自動車や食品など 19 業種 157 社(うち製造業 129 社)分を集計した。 (asahi = 12-18-15)

子育て給付金、来年度から廃止へ 1,600 万人が対象

子育て世帯の負担軽減策として支給している「子育て世帯臨時特例給付金(子育て給付金、2015 年度は子ども 1 人当たり 3 千円)」について、政府・与党は、16 年度から廃止する方針を固めた。 公明党が継続を求めていたが、軽減税率をめぐって公明党に譲歩したことなどを理由に自民党が取り合わなかった。

子育て給付金は、14 年 4 月の消費増税にともなって導入された。 高所得の世帯を除く中学生までの子ども約 1,600 万人を対象に、14 年度は 1 人あたり 1 万円、15 年度は 3 千円を支給した。 自民党は財政難を理由に 14 年度で打ち切る意向だったが、公明党が継続を主張し、15 年度分は金額を減らして支給した。 16 年度分も自民党が廃止を求めたのに対し、公明党が給付の継続を訴え、協議は平行線になったが、最終的に両党が廃止で合意した。 (岡村夏樹、南彰、asahi = 12-16-15)

年金受給者の 3 割に 3 万円 参院選前後、1,250 万人に

政府は 7 日、お年寄りを中心に 1 人 3 万円を配る「臨時給付金」の概要をまとめ、与党に示した。 来年の前半と後半の 2 段階に分け、1,250 万人に配る。 経済の下支えが目的だというが、来年夏の参院選の前後に配布することもあり、野党から「バラマキ」との批判が出そうだ。 来年前半に配るのは、65 歳以上で、住民税が非課税の約 1,100 万人。 年金収入などが年 87 万円以下の約 600 万人弱と、同 87 万 - 155 万円程度の 500 万人強が対象だ。 この 500 万人強は、単身かどうかなど条件がある。 10 月ごろからは、65 歳未満の障害基礎年金と遺族基礎年金の受給者約 150 万人に配る。

政府は消費税を 10% に引き上げる 2017 年 4 月以降、年金が少ない人に年 6 万円を配ることにしており、この半額分を前倒しして配るものだ。 ただ、もともと配る予定だったのは、年収 87 万円以下の人と、障害・遺族基礎年金の受給者だけだった。 今回の配る対象はそれよりも広く、参院選前後に多くの人に配ることができるよう、15 年度補正予算案に 3,400 億円を計上する。 後半に配る人向けの予算(約 500 億円)は来年度当初予算案に盛る。

その結果、年金をもらっている約 4 千万人の約 3 割が給付金をもらうことになり、「低年金者対策」というもともとの狙いとは異なってくる。 政府は「アベノミクスで賃上げ効果が及ばない低年金者に給付し、来年前半の民間消費を下支えする」などと説明する。 (岡村夏樹、asahi = 12-8-15)

「低年金」救済策、利用者は 116 万人 国の想定下回る

年金がもらえない「無年金」や年金額が少ない「低年金」の救済策として、9 月まで実施された国民年金保険料を後納できる特例制度は対象の 6% 程度が利用した。 政府は「1 億総活躍社会」に向けた緊急対策にも低年金対策を盛り込むなど、さらに救済を図るが、効果的な手立ては乏しい。

年金は保険料を払った期間に比例して受け取る額が変わり、払った期間が 25 年に満たないと無年金になる。 9 月まで 3 年間実施された救済策は、保険料を後からさかのぼって納められる期間を本来の過去 2 年分から過去 10 年分まで特例で延長。 加入期間を延ばして低年金や無年金を減らす狙いだ。 過去 10 年に未納がある加入者約 2 千万人が対象で、日本年金機構がまとめた 8 月末までの利用者は約 116 万人 (5.8%) にとどまった。 厚生労働省は 10% の 200 万人程度の利用を見込んでいたが、機構の担当者は「9 月の駆け込みもなく、最終的な利用率も大きく変わらない。」という。

低調だったのは、限られた期間内に追加分の保険料を工面する経済的余裕がなかったことも背景にあるとみられる。 利用者のうち、8 月末までに年金受給者になった人で年金額が増えたのは約 6 万 5 千人。 このうち無年金から抜け出せたのは約 2 万 8 千人だった。 国民年金は通常、20 歳から 60 歳まで 40 年間保険料を納めると満額(今年度は月約 6 万 5 千円)を受け取れる。 2013 年度に国民年金だけ受給した約 789 万人の平均額は月約 5 万円で、3 割強は月 4 万円未満だった。 (久永隆一、井上充昌、asahi = 12-2-15)

大卒の就職内定率 66.5% 10月1日時点、5 年ぶり低下

来春卒業する大学生の 10 月 1 日時点の就職内定率は前年同期比 1.9 ポイント減の 66.5% で、2010 年以来 5 年ぶりに低下したことが 20 日、文部科学・厚生労働両省の調査で分かった。 経団連加盟企業が選考活動開始を 4 月から 8 月に遅らせた影響とみられる。 大企業が選考を繰り下げた結果、中小企業の採用の遅れが目立つ。

男女別では男子 65.8% (1.8 ポイント減)、女子 67.2% (2.2 ポイント減)。 文系 65.9% (1.4 ポイント減)に対し、理系は 69.2% (同 4.3 ポイント減)と大きく落ち込んだ。 地域別では関東(1.3 ポイント増)と中部(2.5 ポイント増)が前年を上回る一方、中小企業が多い中国・四国(9.1 ポイント減)、近畿(5.3 ポイント減)、九州(3.7 ポイント減)は遅れが目立つ。

ただ、文科省担当者は「売り手市場は続いており、12 月時点や最終的な内定率は前年並みか、上回るのではないか」と期待する。 企業側の採用活動には明暗が出ている。 学生の大企業志向は根強く、パナソニックは計画通り内定者約 600 人を確保した。 川崎重工業の内定式には前年を 1 割上回る 335 人が出席した。

中小企業は内定者確保に苦戦している。 京都市内の食品装置メーカーは例年の 2 倍以上の 8 人に内々定を出したが、辞退が相次ぎ入社予定は 3 人にとどまる。 大手外食チェーンも 10 月の内定式に参加した学生は計画を 20 人下回る約 70 人だった。 リクルートキャリア「就職みらい研究所」の岡崎仁美所長は「大幅な日程変更で混乱を招いたが、中小を中心にまだ『空席』は多く残っている」と話している。 調査は全国の 62 大学の計 4,770 人を抽出。 就職希望率は前年と同じ 78.7% だった。 (nikkei = 11-20-15)

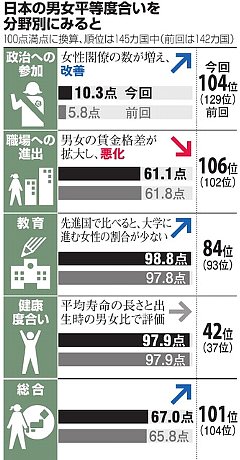

日本の男女格差、少し改善して 101 位 … G7 では最下位

ダボス会議で知られる世界経済フォーラム (WEF) は 19 日、各国の男女格差(ジェンダーギャップ)の少なさを指数化し、順位で示した最新の報告書を発表した。 日本は、世界 145 カ国中 101 位だった。 前年の 104 位からわずかに順位を上げたものの、主要 7 カ国 (G7) の中で最下位だった。

このランキングは「政治への参加」、「職場への進出」、「教育」、「健康度合い」の 4 分野の計 14 の項目を使って、男女平等の度合いを指数化し、総合順位を決める。 1 位から 4 位までは、アイスランド、ノルウェー、フィンランド、スウェーデンと北欧諸国が独占。 5 位から 10 位はアイルランド、ルワンダ、フィリピン、スイス、スロベニア、ニュージーランドの順だった。 (パリ = 松尾一郎、岡林佐和、asahi = 11-19-15)

◇ ◇ ◇

マタハラ、派遣社員の半数が経験 「迷惑」、「辞めたら」

厚生労働省は 12 日、妊娠や出産をめぐって不利益な扱いや嫌がらせを受ける「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」に関する初の調査結果を発表した。 職場で妊娠や出産を経験する中でマタハラを受けた女性の割合は、派遣社員が 48.7% と最も高く、正社員の 21.8% を大きく上回った。 調査は 9 - 10 月、産業や規模別に選んだ 6,500 社で働く 25 - 44 歳の女性などを対象に実施した。 マタハラを受けた割合は、契約社員などが 13.3%、パートが 5.8%。 派遣という不安定な働き方で、正社員と比べてより深刻な被害実態が明らかになった。

マタハラの内容別では、「迷惑」、「辞めたら」といった発言を受けた事例が 47.3% で最も多かった。 次いで、「雇い止め」が 21.3%、「解雇」が 20.5%、「賞与の不利益算定」が 17.1%、「退職の強要や非正社員への転換を強要」が 15.9% だった。 マタハラをしたのは、「直接の上司(男性)」が 19.1% で最も高く、次いで「役員など(男性)」が 15.2%、「直接の上司(女性)」が 11.1%、「同僚や部下(女性)」が 9.5% だった。 男女雇用機会均等法は、妊娠や出産を理由とした解雇や降格を禁じている。 (asahi = 11-12-15)

◇ ◇ ◇

妊娠理由に解雇した医院を初公表 院長「妊婦いらない」

妊娠を理由に女性職員を解雇し、是正勧告にも従わなかったとして、厚生労働省は 4 日、男女雇用機会均等法に基づき茨城県の医院名を公表した。 公表制度は 1999 年からあったが、実際に公表するのは初めてだ。

厚労省が公表したのは、茨城県牛久市の医療法人「医心会」の牛久皮膚科医院(安良岡勇院長)。 今年 2 月、正職員だった 20 代前半の看護助手の女性が、院長に妊娠したことを告げたところ、院長は後日、「妊婦はいらない。 明日から来なくていい。」と述べ、解雇したという。 女性が茨城労働局に相談し、茨城労働局長や厚生労働相名による解雇の撤回を求める是正勧告を行ったが、院長は「均等法を守るつもりは無い」として従わなかったという。 (asahi = 9-5-15)

◇ ◇ ◇

女性活躍推進法が成立 国・大企業 数値目標義務付け

女性の登用を促すため、大企業や国、地方自治体に数値目標の設定を義務付ける女性の活躍推進法は 28 日の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。 採用や昇進の機会を増やして女性に力を発揮してもらい、人口減少によって労働力不足が懸念される中、日本社会の活力を維持するのが狙いだ。 仕事と子育ての両立に向けた環境整備を図る。

安倍政権は女性活躍を重要政策と位置付け、昨年秋の臨時国会に法案を提出したが、審議途中に衆院を解散したため、いったん廃案となった。 企業などは 2016 年 3 月末までに目標を定めた行動計画をつくることになっており、急ピッチの作業を強いられる。 女性の活躍推進法は、従業員 301 人以上の企業に、男女による労働時間や勤続年数の差、採用者や管理職に占める女性比率などの現状を把握し、改善すべき点を分析するよう要請。 その上で数値目標や取り組む内容を行動計画にまとめ、公表することを義務付けた。

国や自治体にも同様の義務を課すが、従業員 300 人以下の中小企業は努力義務とする。 集中的な対策を促すため 25 年度までの時限立法とした。 国が優れた取り組みをする企業を認定し、事業入札で受注機会を増やす優遇策も盛り込んだ。 国は企業に必要な報告を求めることができ、虚偽の報告をした場合の罰則も設けた。 (東京新聞 = 8-28-15)

◇ ◇ ◇

ダイキン、女性専用の管理職ポスト 女性比率 10% 目標

ダイキン工業は 3 日、女性の管理職を増やすため、女性を登用するポストを指定する「女性フィーダー(育成)ポジション」制度をこの秋から始めると発表した。 数年後から登用を始め、管理職の女性比率を 2020 年度末に 10% に引き上げるのが目標だ。 女性育成ポジション制度では、社内 35 部門ごとに課長級以上の 1 - 3 ポストを指定。 そのポストに充てる候補者を選んで育て、その中から 1 - 2 年後に登用する。 女性管理職がまだ少ない製造部門も対象だ。

加えて、直属の上司からキャリアアップの支援を受ける「スポンサー制度」も採り入れる。 直属の上司がマンツーマンで指導。 会議出席や企画発表の機会を増やして、昇進に必要な力をつけてもらう。 ダイキンは 11 年、「女性活躍推進プロジェクト」を始め、育休から 1 年以内の女性が早く職場復帰できるよう支援するなど、女性の活用を推し進めてきた。 それでも、管理職の女性比率は現在 3% 程度にとどまり、取り組みを強化する必要があると判断した。 (asahi = 8-3-15)

前 報 (3-31-15)

子どもの校内暴力、警察との連携をルール化 大阪市教委

大阪市教育委員会が、暴力や授業妨害など市立学校に通う子どもの問題行動を 5 段階のレベルに分け、レベルごとに学校の対応をルール化することがわかった。 「プロレス技をかけるなどの暴力をふるう」などの「レベル 3」から警察と連携する。 児童生徒に配り、守らない学校があれば保護者らが市教委に通報する専用窓口を設け、徹底を図る。 17 日の市教委会議で正式に決める。

文部科学省によると、問題行動への対応や考え方を例示する教委はあるが、具体的にルールを定め、対応を徹底する試みは異例。 来年度の 1 学期を試行期間とし、2 学期から本格実施する予定だ。 文科省によると、小中高生の暴力行為の 1 千人あたりの発生件数(2014 年度)は、全国平均 4.0 件に対し、大阪府は 10.6 件で 47 都道府県で最多。 校内暴力など問題行動の対応に追われ授業が成立しないケースがあり、市教委が対応を検討してきた。

検討されているルールは「学校安心ルール」と称し、「児童生徒がしてはいけないこと」と「学校等が行う措置」を問題行動 1 - 5 のレベルごとに定めている。 最も軽いレベル 1 は「他の子に対して言葉やしぐさでからかう・無視する」などと定め、学校は「その場で注意」、「別室における個別指導および家庭連絡」、「奉仕活動または学習課題を課す」としている。 レベル 4 「殴る、蹴るなどの強い暴力をふるう」には「出席停止措置」、「警察に通報」など。 最も重いレベル 5 「極めて重い暴力・傷害・脅迫」は解決の主体を外部機関に委ね、「警察・こども相談センター・児童自立支援施設等における対応」と定めている。

市教委関係者は「明確なルールがあれば一貫性を持って指導できる。 軽微な段階からルールに則した対応をすることで、子どもたちがより重い段階に進まないようにしたい」と話す。 (長野佑介、asahi = 11-16-15)

非正社員、初の 4 割 雇用側「賃金の節約」 厚労省調査

厚生労働省が 4 日発表した 2014 年の「就業形態の多様化に関する総合実態調査」で、民間企業などで働くパートや派遣といった非正社員が労働者にしめる割合が初めて 4 割に達した。 高齢者が定年を迎えて正社員が減るなかで、人件費を抑えたい企業が非正社員で労働力を補っている実態が浮き彫りになった。

調査は 1987 年から複数年ごとに行っている。 今回は昨年 10 月 1 日時点の状況について、全国の官公営を含む従業員 5 人以上の事業所約 1 万 7 千カ所と、そこで働く労働者約 5 万 3 千人にたずねた。 回答率は事業所が 64.4%、労働者が 65.2% だった。 労働者にしめる非正社員の割合は 40.0%。 民間のみの調査だった前回は 38.7% だった。 非正社員の約 6 割をパートが占め、次いで契約社員や定年後再雇用などの嘱託社員が多い。 (北川慧一、asahi = 11-4-15)

求人倍率、1.24 倍に改善 = 高水準続く、失業率横ばい - 9 月

厚生労働省が 30 日発表した 9 月の全国の有効求人倍率(季節調整値)は、前月比 0.01 ポイント上昇の 1.24 倍となり、1992 年 1 月以来 23 年 8 カ月ぶりの高水準になった。 改善は 3 カ月連続。 また総務省が発表した労働力調査(同)によると、9 月の完全失業率は前月から横ばいの 3.4% だった。

有効求人倍率は、求職者 1 人当たりに企業から何件の求人があったかを示す。 厚労省は改善の理由について「景気回復により高水準の求人が維持されている(雇用政策課)」ためと説明。 正社員だけの有効求人倍率は、前月比 0.01 ポイント上昇の 0.77 倍だった。 都道府県別では、最高が東京都の 1.83 倍、最低が鹿児島県の 0.86 倍だった。 業種別の新規求人数は、訪日外国人観光客の増加を受け、卸売・小売業や宿泊・飲食サービス業で大きく伸びた。 医療・福祉でも高水準が続いている。 (jiji = 10-30-15)

◇ ◇ ◇

8 月の有効求人倍率、1.23 倍 23 年ぶり高水準

厚生労働省が 2 日発表した 8 月の有効求人倍率(季節調整値)は 1.23 倍となり、前月を 0.02 ポイント上回った。 改善は 2 カ月連続で、1992 年 1 月(1.25 倍)以来 23 年 7 カ月ぶりの高水準となった。 新規の求人(原数値)が前年 8 月より 4.9% 増えた。 宿泊業・飲食サービス業(13.4% 増)や教育・学習支援業(8.3% 増)、医療・福祉(7.9% 増)の伸びが目立った。

製造業は 6.3% 増。 自動車などで期間従業員の求人が増えたという。 ただ 8 月の鉱工業生産指数の速報値が 2 カ月連続で前月を下回ったことなどから、厚労省は「力強い動きとまでは言えない。 雇用情勢は注意深く見守る必要がある。(幹部)」としている。 都道府県別では、東京の 1.82 倍が最高で、1974 年 7 月以来 41 年 1 カ月ぶりの高水準。 最低は埼玉と沖縄の 0.86 倍だった。

一方、総務省が 2 日発表した完全失業率(季節調整値)は 3.4% で、前月より 0.1 ポイント悪化した。 悪化は 2 カ月ぶり。 就業者数は前月より 3 万人減り、完全失業者は 4 万人増えた。 総務省は「より条件のいい仕事を探すための自発的な離職が増えた」とみている。(北川慧一、asahi = 10-2-15)

◇ ◇ ◇

有効求人倍率 1.2 倍台、23 年 5 カ月ぶり 7 月

7 月の有効求人倍率(季節調整値)は 1.21 倍となり、前月を 0.02 ポイント上回った。 求人が 1.5% 増えた。 1.2 倍台になったのは 1992 年 2 月の 1.22 倍以来、23 年 5 カ月ぶり。 高い水準が続いている。 厚生労働省が 28 日発表した。 新規求人倍率(同)も 1.83 倍と、前月を 0.05 ポイント上回った。 新しい求人(原数値)は前年 7 月より 4.3% 増え、宿泊業・飲食サービス業や医療・福祉での増加が目立つ。 都道府県別の最高は東京で 1.76 倍、最低は埼玉と沖縄の 0.84 倍だった。

また、総務省が同日に発表した完全失業率(季節調整値)は前月より 0.1 ポイント低い 3.3% で、3 カ月ぶりに前月を下回った。 完全失業者が前月より 2 万人減った。 自己都合で離職した人は 4 万人増えたが、定年や勤務先の都合でやめた人は 3 万人減った。 こうした状況から、厚生労働省は雇用情勢の判断を「着実に改善が進んでいる」とした。 前月まであった「一部に厳しさ」という表現を削り、1 年 6 カ月ぶりに上方修正した。 (asahi = 8-28-15)

◇ ◇ ◇

雇用のひっ迫続く、有効求人倍率が 1.19 倍に上昇 就業率は過去最高

[東京] 総務省が 26 日発表した 5 月の完全失業率(季節調整値)は 3.3% と前月から横ばいとなった。 厚生労働省が発表した同月の有効求人倍率(季節調整値)は 1.19 倍で前月から 0.02 ポイント上昇。 1992 年 3 月以来、23 年 2 カ月ぶりの高水準となった。 15 - 64 歳の生産年齢の就業率が過去最高となるなど雇用情勢は引き続き改善している。 完全失業率は、ロイターの事前予測調査で 3.3% が予想されており、結果はこれと同水準となった。 3.3% は 18 年ぶりの低さとなった前月と同水準。 このうち女性は 3.0% で、1995 年 2 月以来、20 年 3 カ月ぶりの低水準となった。

季節調整値でみた 4 月の就業者は前月比 19 万人増の 6,357 万人で、3 カ月ぶりに増加。 このうち雇用者は同 18 万人増の 5,619 万人となった。 一方、完全失業者は同 1 万人減の 218 万人で、4 カ月連続の減少。 このうち自己都合による離職が同 3 万人増、非自発的な離職が 2 万人減だった。 非労働力人口は同 22 万人減の 4,497 万人となった。 正規の職員・従業員は前年比 7 万人増の 3,331 万人で 6 カ月連続で増加し、非正規は同 28 万人増の 1,949 万人で 3 カ月連続で増加した。 非正規の割合は 36.9% だった。

総務省では完全失業率が改善基調にあることや、15 - 64 歳の生産年齢人口の就業率が 73.3% と過去最高となったことなどを踏まえ、「雇用情勢は引き続き改善傾向にある」と判断している。 有効求人倍率はロイターの事前予測調査で 1.17 倍が見込まれていたが、結果は予測を上回った。 新規求人倍率は 1.78 倍と前月から 0.01 ポイント上昇。 有効求人数は前月比 0.7% 増、有効求職者数は同 1.3% 減だった。 (伊藤純夫、Reuters = 6-26-15)

留学先 1 番人気、米から中国に 高額な学費や円安影響

日本から米国への留学生が減り続けている。 ほかの留学先の国々と比べても米国の落ち込み度は際立ち、今年発表になった 2012 年の統計では、ついに中国に抜かれて首位の座を失った。 調べてみると、アジア諸国の台頭に向き合う日本の姿が浮かび上がる。 東京都内で 9 月 12 日、米国留学を考えている若者向けに、大学のスタッフが相談を受ける「アメリカ留学 EXPO 2015」が開かれた。 来場したケネディ駐日大使は「米国への留学は皆さんの 21 世紀のグローバル市民としての可能性を引き出します」と学生や保護者に語りかけた。 日米は 2020 年までに両国の留学生数を倍増させる目標を掲げている。

文部科学省がまとめた資料によると、日本人の海外留学者数は 04 年(8 万 2,945 人)をピークに 11 年(5 万 7,501 人)まで下がり続けている。 留学先の内訳では、04 年には米国が約 4 万 2 千人で全体の半数を占めていたが、11 年には半減し、全体に占める割合も約 35% に落ち込んでいる。 最新データとなる 12 年の留学者の総数は 6 万 138 人と久々に盛り返したが、米国留学の減少に歯止めはかからない。 対照的に 09 年から増え続けているのが中国だ。 12 年にはついに、同省が国別の留学者数を把握する 00 年以降で初めて、米中が逆転した。

文科省の担当者は「一昔前は留学イコール米国というところがあったが、今は若者の選択肢が多様化しているのが大きい」と分析する。 中国については、日本の大学との交流協定数が急速に増え、学生が留学先に選びやすくなったことも背景にあるとみている。 さらに、最近は企業が採用したい人材も欧米での留学経験者からアジアへ変わってきているという。 留学生減少の一因には、日本の若者の内向き志向があるとされる。

しかし、社会学を学ぶために英語圏への留学を検討中の大学 1 年生、石川輝さん (18) は「異文化や国際的な環境に関心のある学生が減っているとは思えない」と首をかしげる。 ただ、周囲で増えているのは、中国語やスペイン語が使われている国々への留学だという。 経済的な問題も米国留学に二の足を踏ませる大きな要因だ。 同省の資料によると、11 年時点での米国の私立大学の年間平均授業料は 235 万円、州立大学で 171 万円で、さらに増額傾向にある。 日本の私立、国立大学のほぼ倍で、円安ドル高が追い打ちをかける。 (其山史晃、asahi = 10-28-15)

採用選考、6 月前後に前倒しへ 経団連が時期見直し方針

経団連は、新卒学生の来年の採用選考の開始時期を、今年の 8 月から前倒しする方針を固めた。 選考開始は今年、従来の 4 月から 8 月に遅らせたばかりだが、6 月前後に早める方向で検討する。 学生らから「就職活動が結局長引き、学業に支障が出た」といった不満が噴出し、わずか 1 年で方針転換する。

経団連は 11 月 9 日にも具体的な選考開始の時期を固め、会員企業向けの指針に盛り込む。 会員は大企業が中心だが、大学や中小企業は、大企業の採用スケジュールをみながら就職・採用活動の計画を立てるため、全体に影響する。 会社説明会の開始時期(大学 3 年の 3 月)、正式な内定解禁(大学 4 年の 10 月)は今年と同じにする方向だ。 学生にとっては、説明会スタートから選考開始までの期間が今年より短くなる。 選考の後ろ倒しは、安倍政権が「学生を学業に専念させる」と経団連に見直しを求めたのがきっかけだ。 (小林豪、asahi = 10-25-15)